崩塌、滑坡和泥石流成灾机理、分布特征及其防治措施(复核OK)

- 格式:ppt

- 大小:16.07 MB

- 文档页数:20

预防崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害安全技术措施汛期是各类突发性地质灾害的高发期,为响应上级政府和有关主管部门的要求,要认真编制地质灾害防灾预案、建立防灾责任制、落实地质灾害险情巡查、汛期值班、灾情速报、应急抢险等各项制度,组织广大职工群众,建立地质灾害的“群测群防”体系,切实减少灾害损失。

1、加强水文、气象的预报工作,特别是对小范围的局部暴雨的预报。

因为暴雨是形成泥石流的激发因素。

当月降雨量超过350毫米时,日降雨量超过150毫米时,矿防汛指挥部开始发出泥石流警报。

2、汛期地质灾害,主要与降雨有关,要密切注意天气变化,特别是要注意与降雨有关的气象预报。

还要注意收听收看地质灾害天气预报。

3、注意房前屋后山坡坡体及沟谷内水流夹带泥砂的变化情况,及时向有关部门反映这些异常情况,采取监测措施或主动采取躲避措施。

4、发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害前,都有一些程度不同的前兆,比如山体裂缝、岩石掉块、泉水变浑、沟谷内水流夹带的泥砂增多、家畜家禽出现异常反映等,发现这些情况时,要及时向有关部门反映,并积极采取搬迁避让等有效措施。

5、禁止开挖坡脚、开山采石、在沟谷内大量弃渣、在坡体上大量蓄水等一些人类活动,避免诱发崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害,6、房屋不要建在沟口和沟道上,占据沟道的房屋应迁移到安全地带7、不能把冲沟当作垃圾排放场,在冲沟中随意弃土、弃渣、堆放垃圾。

在雨季到来之前,必须清除沟道中的障碍物,保证沟道有良好的泄洪能力。

8、保护和改善矿区生态环境,提高小流域植被覆盖率,在村庄附近营造一定规模的防护林。

9、雨季不要在沟谷中长时间停留,一旦听到上游传来异常声响,应迅速向两岸上坡方向逃离。

雨季穿越沟谷时,先要仔细观察,确认安全后再快速通过。

10、泥石流监测预警,监测沟岸滑坡活动情况和沟谷中松散土石堆积情况,发现上游形成泥石流后,及时向下游发出预警信号。

11、注意收听天气预报,对矿区工业广场和周围山体经常进行巡查,发现不安全因素时,要及时采取有效措施,防止山体溃决引发泥石流灾害。

地质灾害的类型及应对措施地质灾害是指在自然或者人为因素的作用下形成的,对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用(现象)。

如崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、水土流失、土地沙漠化及沼泽化、土壤盐碱化,以及地震、火山、地热害等。

主要类型介绍滑坡:是指斜坡上的岩体由于某种原因在重力的作用下沿着一定的软弱面或软弱带整体向下滑动的现象。

崩塌:是指较陡的斜坡上的岩土体在重力的作用下突然脱离母体崩落、滚动堆积在坡脚的地质现象。

泥石流:是山区特有的一种自然现象。

它是由于降水而形成的一种带大量泥沙、石块等固体物质条件的特殊洪流。

识别:中游沟身长不对称,参差不齐;沟槽中构成跌水;形成多级阶地等。

地面塌陷:是指地表岩、土体在自然或人为因素作用下向下陷落,并在地面形成塌陷坑的自然现象。

相关知识〖滑坡与崩塌的关系〗滑坡和崩塌如同孪生姐妹,甚至有着无法分割的联系。

它们常常相伴而生,产生于相同的地质构造环境中和相同的地层岩性构造条件下,且有着相同的触发因素,容易产生滑坡的地带也是崩塌的易发区。

例如宝成铁路宝鸡至绵阳段,即是滑坡和崩塌多发区。

崩塌可转化为滑坡:一个地方长期不断地发生崩塌,其积累的大量崩塌堆积体在一定条件下可生成滑坡;有时崩塌在运动过程中直接转化为滑坡运动,且这种转化是比较常见。

有时岩土体的重力运动形式介于崩塌式运动和滑坡式运动之间,以至人们无法区别此运动是崩塌还是滑坡。

因此地质科学工作者称此为滑坡式崩塌,或崩塌型滑坡、崩塌、滑坡在一定条件下可互相诱发、互相转化:崩塌体击落在老滑坡体或松散不稳定堆积体上部,在崩塌的重力冲击下,有时可使老滑坡复活或产生新滑坡。

滑坡在向下滑动过程中若地形突然变陡,滑体就会由滑动转为坠落,即滑坡转化为崩塌。

有时,由于滑坡后缘产生了许多裂缝,因而滑坡发生后其高陡的后壁会不断的发生崩塌。

另外,滑坡和崩塌也有着相同的次生灾害和相似的发生前兆。

〖滑坡、崩塌与泥石流的关系〗滑坡、崩塌与泥石流的关系也十分密切、易发生滑坡、崩塌的区域也易发生泥石流,只不过泥石流的暴发多了一项必不可少的水源条件。

中国崩塌滑坡泥石流灾害成因类型一、本文概述中国,作为世界上地形地貌最为复杂多样的国家之一,崩塌、滑坡、泥石流等自然灾害频发,给人民生命财产安全带来了严重威胁。

这些灾害的发生,既有自然因素的作用,也与人类活动的影响密切相关。

本文旨在深入探讨中国崩塌滑坡泥石流灾害的成因类型,以期为提高灾害防治能力、保障人民生命财产安全提供科学依据。

我们将对崩塌、滑坡、泥石流等灾害的基本概念进行界定,明确其分类及特征。

在此基础上,文章将系统梳理中国崩塌滑坡泥石流灾害的地理分布特点,揭示其空间分布规律。

我们将从自然因素和人类活动两个方面,深入剖析崩塌滑坡泥石流灾害的成因。

自然因素主要包括地质构造、地形地貌、气象水文条件等;人类活动则涉及土地利用、工程建设、采矿等。

文章将通过具体案例分析,揭示各成因类型对灾害发生的影响程度和机制。

文章将提出针对性的防灾减灾对策和建议。

通过加强灾害监测预警、完善防治体系、提高公众防灾意识等措施,以期降低崩塌滑坡泥石流灾害的发生概率和损失程度,保障人民生命财产安全。

本文旨在通过系统分析和深入研究,为崩塌滑坡泥石流灾害防治提供科学依据和理论支持,为推动中国防灾减灾事业发展贡献力量。

二、崩塌、滑坡、泥石流灾害的成因类型崩塌、滑坡和泥石流灾害在中国广泛分布,其成因类型多种多样,主要包括自然因素、人为因素和综合因素。

自然因素是导致崩塌、滑坡、泥石流灾害的主要成因之一。

地质构造、地形地貌、气象水文条件等自然地理环境对灾害的发生有决定性影响。

例如,断裂带、褶皱带等地质构造活跃区,以及坡度陡峭、地形破碎的山地丘陵区,常常是崩塌、滑坡灾害的高发区。

强降雨、融雪、冰川活动等气象水文事件,也常诱发泥石流灾害。

人为因素对崩塌、滑坡、泥石流灾害的影响也不容忽视。

不合理的工程建设、过度开垦、采矿等人类活动,破坏了自然环境的稳定性,增加了灾害发生的可能性。

例如,在山区进行大规模的道路建设、房屋建设等工程,常常导致山体破坏,增加了滑坡和崩塌的风险。

公路工程建设常见地质灾害类型及防治措施条件变化大,地质灾害类型多且危险性大,应及时预防治理。

关键词】公路工程;地质灾害类型;防治措施公路是构建便捷、通畅、高效、安全的交通运输体系的重要组成部分。

近年来,国家不断加大交通基础设施建设力度,公路交通条件日益改善,伴随而来的地质灾害问题也显著增加。

公路的修建常常需要跨越不同的地貌单元、地层岩性,会遇到多种地质环境问题,地质灾害类型较多,常见的地质灾害主要有崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、冻土冻融。

1.公路工程建设项目常见的地质灾害类型1.1崩塌、滑坡崩塌是指陡峻斜坡上的块状岩土体高速倾倒、翻滚、坠落于坡脚现象,崩塌的特点是垂直位移分量大于水平位移分量。

滑坡是指斜坡上的岩土体主要在重力和地下水作用下,沿着一定软弱面或软弱带以水平位移为主的整体向下滑动的作用和现象。

崩塌、滑坡地质灾害是山区公路工程常见的地质灾害之一,主要是由地质原因或人为开挖坡脚造成的。

由于山坡或路基边坡发生崩塌、滑坡,常使交通中断,影响公路的正常运输。

大规模的滑坡可以堵塞河道,摧毁公路,砸坏路基及公路桥,中断交通,破坏厂矿,淹没村庄,造成行车事故,甚至引起人身伤亡。

1.2泥石流泥石流是指发生在山区的一种含有大量泥砂、石块的暂时性急水流。

泥石流具有强大的破坏力,它往往在很短时间内摧毁一切工程设施和夺取千百人、甚至上万人的生命财产,是严重威胁山区人民和工程建设的地质灾害。

泥石流是公路,尤其是山区公路建设过程中普遍存在且破坏作用及其强烈的公路水毁类型,是毁坏穿越泥石流沟的公路路基、路面及相应防治结构物的重要外在机制,危害方式只要是淤积、掩埋、堵塞、冲击及冲刷公路,我国公路每年因泥石流造成的经济损失数亿至数十亿。

1.3地面塌陷地面塌陷是指地表岩、土体在自然或人为因素作用下,向下陷落,并在地面形成塌陷坑(洞)的一种地质现象。

有岩溶塌陷、矿山采空塌陷、黄土湿陷等类型,公路工程若在上述塌陷地区通过,经常会造成路面开裂、路基及路面变形、沉降甚至塌陷,影响公路正常通行,甚至威胁人身生命、财产安全。

浅析崩塌滑坡泥石流灾害及防治[摘要]我国幅员辽阔,地形地貌复杂,很多边远山区都既有可能发生崩塌滑坡泥石流,给人民的生命财产安全带来巨大的威胁,本文通过分析崩塌滑坡泥石流的分布特征以及发展趋势,来进一步探讨崩塌滑坡泥石流灾害的具体防治工作。

[关键词]崩塌滑坡泥石流防治工作1崩塌滑坡泥石流的时空分布具体特征一般而言崩塌滑坡泥石流的活动在时间顺序上呈现一种和天文以及气象等诸多地质因素相关联的存在一种旋回性特征,主要体现在下面三个方面:(1)存在时间不等的周期旋回性,有的地区时间旋回性长,如云南崩塌滑坡泥石流,就属于数万年为周期的超长期旋回特征;(2)有的崩塌滑坡泥石流还同时存在着长周期和短周期甚至超短周期泥石流的特征形式,其原因和全新世以来的气候旋回有着密切的关系,同时和次级波动也存在着非常密切的关系;(3)有的地区存在着以8到13a为周期的中期旋回特征,通过灰色关联度技术进行分析,发现地震和降雨以及崩塌滑坡泥石流有着非常密切的关系,三者的旋回变化具有一致的特性,不过从本质上来说,中期旋回和太阳黑子的活动也存在着一定的联系。

(4)就是以1a短周期的崩塌滑坡泥石流发生情况也非常明显,比如:每年的6到10月份所发生的泥石流占据全年泥石流数量的九成以上。

而这段时间也正是每年降水非常充沛的时节,因此说明了降水量的变化也是导致旋回变化的重要原因。

有关崩塌滑坡泥石流的地质灾害主要特点具有一定的连发性质,这种特点在于多重地质灾害中,很多首发的地质灾害并不造成严重的问题,但是随之而来的伴生灾害却会给社会经济,生命财产带来巨大威胁,因此加强对崩塌滑坡泥石流的连发性灾害的系统研究,对完善次生灾害的防护和预防具有一定的突出作用。

崩塌滑坡泥石流就是一种典型的次生灾害,首先是崩塌、滑坡,然后是泥石流,从而给人民的生命财产带来巨大损失。

2崩塌滑坡泥石流的发展趋势分析根据地质工程勘察院的研究发现,从2000年到2010年这十年间发生了10a 崩塌滑坡泥石流的情况发现,后5a发生的泥石流问题要比前5a发生的强度更强,从更长周期的调查来看,中期巡回规律基本相符,不过随着人类活动对自然景影响越来越大的今天,对于地质环境的破坏强度也在不断加剧,这让崩塌滑坡泥石流的发生强度呈现一种逐步上升的趋势。

崩塌滑坡灾害的应急防治措施范文崩塌滑坡灾害是一种常见的自然灾害,往往给人们的生命财产安全带来极大的威胁。

针对这种灾害,需要有一套完善的应急防治措施,以减少人员伤亡和财产损失。

本文将详细介绍崩塌滑坡灾害的应急防治措施,以及相关的预警和监测系统、紧急疏散和救援措施、防治工程建设等方面的内容。

一、崩塌滑坡灾害的预警和监测系统为了及时提前预警和监测崩塌滑坡灾害,可采用以下预警和监测系统:1. 地质勘察和监测:在可能发生崩塌滑坡的地区进行详细的地质勘察,了解地层构造、土壤和岩石的稳定性等情况。

同时,安装地质监测系统,实时监测地表位移、应变和地下水位等指标。

2. 雨量监测系统:因为降雨是引发崩塌滑坡的主要因素之一,所以需要建立完善的雨量监测系统。

及时监测降雨情况,当降雨量超过一定阈值时,及时发布预警信息。

3. 地震监测系统:地震也是引发崩塌滑坡的重要因素之一,所以需要建立地震监测系统,及时监测地震活动情况。

当发生地震时,可以及时发布预警信息。

4. 监测预警系统的网络建设:以上各种监测系统的数据都需要通过网络进行传输和处理,所以需要建设一套完整的监测预警系统的网络。

二、紧急疏散和救援措施一旦发生崩塌滑坡灾害,需要立即采取紧急疏散和救援措施,以保护人民的生命安全。

1. 预警信息的发布:当监测系统监测到可能发生崩塌滑坡的迹象时,需要及时发布预警信息,通知周边居民和相关部门做好疏散准备。

2. 相关部门组织疏散和救援:相关部门需要迅速组织人员进行疏散和救援工作。

首先,要设立疏散指挥中心,统一指挥调度疏散和救援工作。

其次,要妥善安排疏散路线,确保人员安全疏散。

同时,要组织救援人员和物资,进行紧急救援行动。

3. 疏散和救援过程中的风险评估和应急措施:在疏散和救援过程中,需要及时评估风险,确保救援人员和被救援人员的安全。

同时,要做好紧急应急措施,比如设置临时避难所、搭建临时通信网络等。

三、防治工程建设为了减少崩塌滑坡灾害带来的破坏,需要进行一系列的防治工程建设。

滑坡、泥石流地质灾害成因及防治措施浅析摘要:滑坡、泥石流是洪水将含沙石的土质山体经过饱和稀释后形成的一种危害力度比较大的洪流,也是自然灾害之一。

滑坡、泥石流地质灾害给周围的环境或者居民日常生活造成了严重的伤害和困扰,尤其是在暴雨连绵的季节,滑坡、泥石流地质灾害发生的比较频繁,周围的植物、农作物被严重摧毁掩埋,山脚下的居民被泥石流砸伤淹没,滑坡、泥石流的发生不仅是山坡地质结构的破坏,更是给周围居住的人民造成严重的心理阴影,所以为了更好的避免滑坡、泥石流地质灾害对周围环境和居民的灾害,对它们形成的原因进行分析,以便制定更好的预防措施。

关键词:滑坡;泥石流;地质灾害;成因;预防措施1前言随着我国对自然灾害成因研究的不断深入,我国相关研究部门对滑坡、泥石流地质灾害成因以及预防措施的制定分析的越来越深入,毕竟每年因为滑坡、泥石流地质灾害给我国的居民以及周围的经济带来了巨大的损失。

在滑坡、泥石流地质灾害成因研究中发现土质松软、碎石较多的山坡或者低矮的山体在暴雨时节最容易发生滑坡、泥石流灾害。

滑坡是稀松土质山体小面积塌陷,然后经过雨水的冲刷形成的洪流,而泥石流是由悬浮着的大颗粒的碎屑物质并且含有粘土形成的粘稠泥浆。

由于山体土质比较松软,在大量的雨水侵透和冲刷使得山坡或者沟床中的固体堆积物质随着雨水滑落,越滚越多形成滑坡和泥石流现象。

2滑坡、泥石流地质灾害成因分析滑坡主要是岩土在重力作用下,山坡内的软土结构整体的滑动,山坡的滑动一般会到坡体的内部,并且受到外力作用会一直延伸到山脚下,最终形成滑坡现象。

而泥石流简单的说就是流动的液体里面混杂着许多的碎石粒,在雨水冲刷受到外力增加的过程中,会有越来越多的碎石和泥沙混入其中一起滚落流动到山体下面,最终形成泥石流。

滑坡、泥石流一般会伴随着形成,它们多在发生暴雨后形成,冲向山脚下的村庄、田地、工厂,给周围的事物造成严重的伤害,也会使周围的交通堵塞,严重影响居民的正常的安全活动[1]。

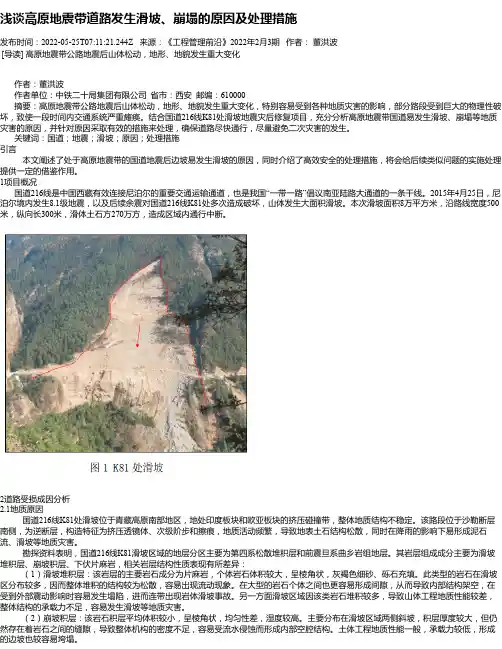

浅谈高原地震带道路发生滑坡、崩塌的原因及处理措施发布时间:2022-05-25T07:11:21.244Z 来源:《工程管理前沿》2022年2月3期作者:董洪波[导读] 高原地震带公路地震后山体松动,地形、地貌发生重大变化作者:董洪波作者单位:中铁二十局集团有限公司省市:西安邮编:610000摘要:高原地震带公路地震后山体松动,地形、地貌发生重大变化,特别容易受到各种地质灾害的影响,部分路段受到巨大的物理性破坏,致使一段时间内交通系统严重瘫痪。

结合国道216线K81处滑坡地震灾后修复项目,充分分析高原地震带国道易发生滑坡、崩塌等地质灾害的原因,并针对原因采取有效的措施来处理,确保道路尽快通行,尽量避免二次灾害的发生。

关键词:国道;地震;滑坡;原因;处理措施引言本文阐述了处于高原地震带的国道地震后边坡易发生滑坡的原因,同时介绍了高效安全的处理措施,将会给后续类似问题的实施处理提供一定的借鉴作用。

1项目概况国道216线是中国西藏有效连接尼泊尔的重要交通运输通道,也是我国“一带一路”倡议南亚陆路大通道的一条干线。

2015年4月25日,尼泊尔境内发生8.1级地震,以及后续余震对国道216线K81处多次造成破坏,山体发生大面积滑坡。

本次滑坡面积8万平方米,沿路线宽度500米,纵向长300米,滑体土石方270万方,造成区域内通行中断。

2道路受损成因分析2.1地质原因国道216线K81处滑坡位于青藏高原南部地区,地处印度板块和欧亚板块的挤压碰撞带,整体地质结构不稳定。

该路段位于沙勒断层南侧,为逆断层,构造特征为挤压透镜体、次级阶步和擦痕,地质活动频繁,导致地表土石结构松散,同时在降雨的影响下易形成泥石流、滑坡等地质灾害。

勘探资料表明,国道216线K81滑坡区域的地层分区主要为第四系松散堆积层和前震旦系曲乡岩组地层。

其岩层组成成分主要为滑坡堆积层、崩坡积层、下伏片麻岩,相关岩层结构性质表现有所差异:(1)滑坡堆积层:该岩层的主要岩石成分为片麻岩,个体岩石体积较大,呈棱角状,灰褐色细砂、砾石充填。

崩塌滑坡灾害的应急防治措施范本应急防治措施是对崩塌滑坡灾害发生后,组织人员和物资进行有效的应急处置和救援工作,保障人民生命财产安全的重要举措。

下面是一个崩塌滑坡灾害的应急防治措施范本,供参考:一、组织机构1. 设立灾害应急指挥部,统一负责指挥、协调、组织、监督和评估灾害应急工作。

2. 成立应急救援队伍,包括现场指挥、救援、医疗、工程抢修等各类专业队伍,并确保其人员配备、装备物资和技术水平达到应急任务要求。

3. 召开相关部门和单位的协调会议,建立信息沟通机制,确保各方面的合作与协调。

二、应急预案1. 制定崩塌滑坡灾害的应急预案,明确灾害发生后各部门和单位的职责、权限和工作流程,确保应急工作的高效有序进行。

2. 制定灾情监测与预警方案,建立灾害信息收集、传输和发布的系统,及时获取灾害发生的信息,并向相关人员和地区发布预警信息,提醒人们加强防范和采取紧急避险措施。

三、应急准备1. 提前储备应急物资,包括食品、饮水、帐篷、救生衣、药品、救护器材等,确保在灾害发生后能够及时向受灾地区投送救援物资。

2. 增加人员培训和业务演练,提高应急人员的工作能力和应对突发事件的能力,确保其能够熟练掌握救援技能和避险知识。

3. 建立应急通信和通讯网络,确保与受灾地区的联系畅通。

四、应急响应1. 灾害发生后,立即启动应急预案,组织相关人员立即行动,进行灾情分析、评估和调查。

2. 快速启动应急机制,依照预案职责,组织力量进行紧急救援、疏散和治理工作。

3. 利用现代技术手段,积极展开生命探测和救援工作,确保被困人员的生命安全。

4. 进一步完善现场指挥、救援和医疗救护体系,确保应急工作的紧密协调和高效运行。

五、灾后处置与重建1. 灾害发生后,要及时评估灾情和损失,统筹安排受灾地区的灾后处置和重建工作。

2. 进行灾后环境整治和土地治理,恢复受灾地区的生态环境。

3. 进行受灾人员的心理疏导和后续服务工作,关注受灾人员的身心健康问题。

防范山洪、泥石流、边坡坍塌等自然灾害的应对措施河北大唐国际丰宁大滩风电场200MW工程防范山洪、泥石流、边坡坍塌等自然灾害的应对措施山洪、泥石流、边坡坍塌一般发生在多雨的夏秋季节,出现在一次降雨的高峰期,或者是在连续降雨发生之后。

另外,需要有丰富的松散物质以及有利于把上述松散物质和水源集中的陡峻地形和地貌。

一、组织学习山洪、泥石流、边坡坍塌的发生前兆及特征等知识第一是看。

观察到河(沟)床中正常流水突然断流或洪水突然增大并伴有较多的柴草树木。

第二是听。

深谷或沟内传来类似火车轰鸣声或闷雷声,哪怕极其弱,也可认定泥石流正在形成。

另外,沟谷深处变得昏暗并伴有轰鸣声或轻微的振动声,也说明沟谷上游已发生泥石流。

二、组织学习在山洪、泥石流、边坡坍塌的情况下如何处理1.要随时注意暴雨预警预报,选好躲避路线,避免到时措手不及,留心周围环境,特别警惕远处传来的土石崩落、洪水咆哮等异常声响,积极做好防范准备。

2.如果发现了泥石流症状,应设法立即通知泥石流可能影响的施工部位及相关部门等,以便及时躲避。

3.听从指挥,迅速撤离危险区。

4.在沟谷内逗留或活动时,一旦遭遇大雨、暴雨,要迅速转移到安全的高地,不要在低洼的谷底或陡峻的山坡下躲避、停留。

5.尽快与有关部门取得联系,报告自己的方位和险情,积极寻求救援。

三、滑坡、泥石流的防范在山地环境下,滑坡、泥石流现象虽然不可避免,但通过采取积极防御措施,滑坡、泥石流危害则是可以减轻的。

1.逃避山体滑坡重在识别前兆。

山体滑坡往往非人力可以制止,但我们可以通过弄清楚其爆发前暴露的前兆特征,及早安全撤离危险区域。

崩塌的前兆特征主要有如下几个方面:崩塌的前缘掉块、坠落,小崩小塌不断发生;崩塌的脚部出现新的破裂形迹,能嗅到异常气味;不时能听到岩石撕裂、摩擦、碎裂的声音;出现热、氡、气、地下水质、水量等异常;动植物出现异常现象。

如果发现这样的征兆,居住在滑坡附近或行走在易滑坡地带的人们就要及早转移撤离。