滑坡与崩塌(精选)

- 格式:ppt

- 大小:1.37 MB

- 文档页数:21

滑坡、崩塌和危岩地质灾害的形成机制摘要:地质灾害是在自然或者人为因素作用下,对人类生命财产安全和生态环境造成损失的地质现象。

主要类型包括滑坡、崩塌、危岩、泥石流、岩溶塌陷、采空塌陷、不稳定斜坡、地裂缝等,灾害种类多样、复杂。

为了更好地防控地质灾害,降低发生时的风险和损失,人们需要对灾害类型进行实地勘查,分析其活动变形情况及发育特征,准确掌握其形成机制,以便在地质灾害发生时科学、灵活地应对。

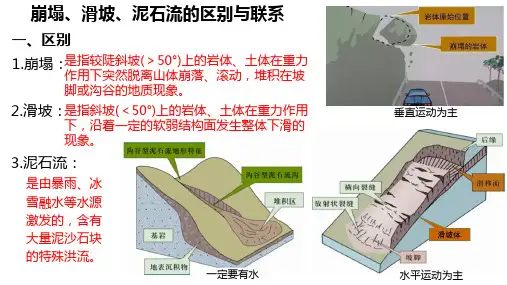

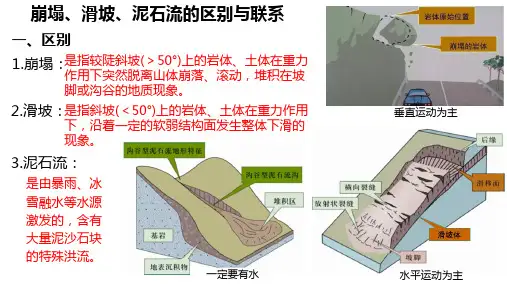

关键词:滑坡;崩塌;危岩;地质灾害;形成机制1地质灾害形成机制1.1崩塌形成机制崩塌是指陡峻斜坡上的土体或岩体突然脱落或倾倒的现象。

崩塌一般分为土质崩塌和岩质崩塌。

土质崩塌总的形成机理一般为:由于风化岩土体具有易受扰动的特性,在边坡开挖振动及卸荷回弹的作用下,边坡坡面岩土体结构极易产生松弛,并且边坡的开挖使原来受外界气候影响较小的深部岩土体暴露于大气环境中,在大气环境干湿循环变化影响下,边坡坡面暴露的岩土体风化较为强烈,产生大量风化孔隙,孔隙度显著增高,并伴随抗剪强度显著衰减,风化孔裂隙使得雨水易于向深部渗入,渗入的雨水形成的毛管水使松散破碎的表层岩土体厚度逐渐变大,以至形成松散浅表层大气影响带,该影响带吸水至一定量时,有效凝聚力急剧降低,当有效凝聚力降低到不能维持边坡稳定时,即产生其浅表层岩土体的失稳崩塌。

岩质崩塌形成的机理多发生在碳酸岩地区,边坡为顺向坡或斜交坡,崩塌体均为陡坡内的岩层面、风化裂隙面或节理裂隙面切割而形成的,岩层面、风化裂隙面、节理裂隙面多有泥质或松散土体充填,雨水沿岩层面、风化裂隙面、节理裂隙面入渗岩体,入渗的雨水不断溶蚀岩体,最终导致岩体的主控裂隙面贯通,在自身重力作用下,危岩体的受力平衡状态发生改变,进而脱离原坡面或母体产生崩塌灾害。

1.2滑坡形成机制滑坡是斜坡上的部分岩体或土体在自然因素或人为因素影响下沿某一明显的界面向坡下运动的现象。

存在一定坡度的斜坡或者切割较深的沟谷为滑坡的发育提供了有利的地形条件及临空面,岩土接触面平行于地形坡面且顺坡的界面,为自然滑坡的产生提供了易滑界面,表水(包括雨水)的渗入则对滑坡产生起软化和催化的作用,长期的表水渗入使风化界面处风化土不断被软化,强度显著降低,形成软弱层。

〖滑坡与崩塌的关系〗滑坡和崩塌如同孪生姐妹,甚至有着无法分割的联系。

它们常常相伴而生,产生于相同的地质构造环境中和相同的地层岩性构造条件下,且有着相同的触发因素,容易产生滑坡的地带也是崩塌的易发区。

例如宝成铁路宝鸡至绵阳段,即是滑坡和崩塌多发区。

崩塌可转化为滑坡:一个地方长期不断地发生崩塌,其积累的大量崩塌堆积体在一定条件下可生成滑坡;有时崩塌在运动过程中直接转化为滑坡运动,且这种转化是比较常见。

有时岩土体的重力运动形式介于崩塌式运动和滑坡式运动之间,以至人们无法区别此运动是崩塌还是滑坡。

因此地质科学工作者称此为滑坡式崩塌,或崩塌型滑坡、崩塌、滑坡在一定条件下可互相诱发、互相转化:崩塌体击落在老滑坡体或松散不稳定堆积体上部,在崩塌的重力冲击下,有时可使老滑坡复活或产生新滑坡。

滑坡在向下滑动过程中若地形突然变陡,滑体就会由滑动转为坠落,即滑坡转化为崩塌。

有时,由于滑坡后缘产生了许多裂缝,因而滑坡发生后其高陡的后壁会不断的发生崩塌。

另外,滑坡和崩塌也有着相同的次生灾害和相似的发生前兆。

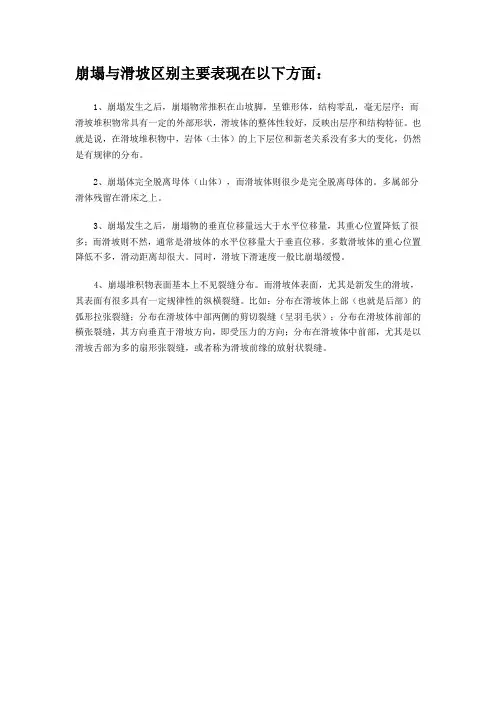

崩塌与滑坡区别主要表现在以下方面:1.崩塌发生之后,崩塌物常堆积在山坡脚,呈锥形体,结构零乱,毫无层序;而滑坡堆积物常具有一定的外部形状,滑坡体的整体性较好,反映出层序和结构特征。

也就是说,在滑坡堆积物中,岩体(土体)的上下层位和新老关系没有多大的变化,仍然是有规律的分布。

2.崩塌体完全脱离母体(山体),而滑坡体则很少是完全脱离母体的。

多属部分滑体残留在滑床之上。

3.崩塌发生之后,崩塌物的垂直位移量远大于水平位移量,其重心位置降低了很多;而滑坡则不然,通常是滑坡体的水平位移量大于垂直位移。

多数滑坡体的重心位置降低不多,滑动距离却很大。

同时,滑坡下滑速度一般比崩塌缓慢。

4.崩塌堆积物表面基本上不见裂缝分布。

而滑坡体表面,尤其是新发生的滑坡,其表面有很多具有一定规律性的纵横裂缝。

比如:分布在滑坡体上部(也就是后部)的弧形拉张裂缝;分布在滑坡体中部两侧的剪切裂缝(呈羽毛状);分布在滑坡体前部的横张裂缝。

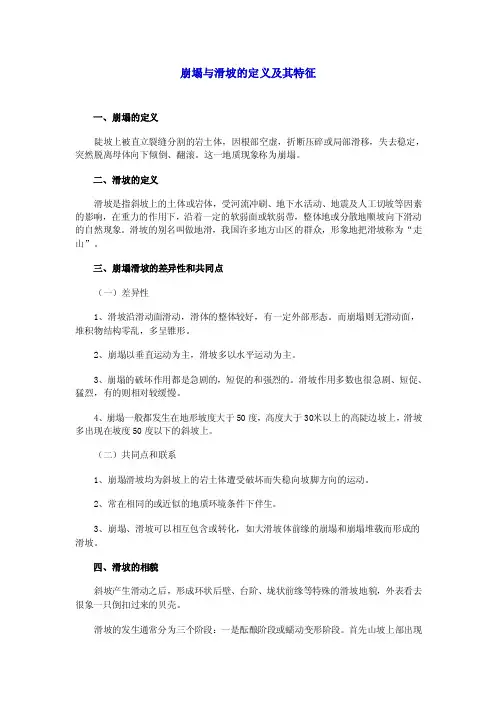

崩塌与滑坡的定义及其特征一、崩塌的定义陡坡上被直立裂缝分割的岩土体,因根部空虚,折断压碎或局部滑移,失去稳定,突然脱离母体向下倾倒、翻滚。

这一地质现象称为崩塌。

二、滑坡的定义滑坡是指斜坡上的土体或岩体,受河流冲刷、地下水活动、地震及人工切坡等因素的影响,在重力的作用下,沿着一定的软弱面或软弱带,整体地或分散地顺坡向下滑动的自然现象。

滑坡的别名叫做地滑,我国许多地方山区的群众,形象地把滑坡称为“走山”。

三、崩塌滑坡的差异性和共同点(一)差异性1、滑坡沿滑动面滑动,滑体的整体较好,有一定外部形态。

而崩塌则无滑动面,堆积物结构零乱,多呈锥形。

2、崩塌以垂直运动为主,滑坡多以水平运动为主。

3、崩塌的破坏作用都是急剧的,短促的和强烈的。

滑坡作用多数也很急剧、短促、猛烈,有的则相对较缓慢。

4、崩塌一般都发生在地形坡度大于50度,高度大于30米以上的高陡边坡上,滑坡多出现在坡度50度以下的斜坡上。

(二)共同点和联系1、崩塌滑坡均为斜坡上的岩土体遭受破坏而失稳向坡脚方向的运动。

2、常在相同的或近似的地质环境条件下伴生。

3、崩塌、滑坡可以相互包含或转化,如大滑坡体前缘的崩塌和崩塌堆载而形成的滑坡。

四、滑坡的相貌斜坡产生滑动之后,形成环状后壁、台阶、垅状前缘等特殊的滑坡地貌,外表看去很象一只倒扣过来的贝壳。

滑坡的发生通常分为三个阶段:一是酝酿阶段或蠕动变形阶段。

首先山坡上部出现裂缝,接着裂缝下侧的土体发生缓慢位移,每月仅数厘米。

这一阶段历时较长,有的达数年、数十年甚至上百年,常常伴随出现各种异常现象,如地下水增多、山坡坡脚土体变形,以及出现震感和响声等。

二是突变阶段或剧烈滑动阶段。

当软弱岩层被完全剪断,滑动面或滑动带形成之后,位移速度加快,一般每小时数米至数百米,有时可达数千米,在少数情况下甚至发生急剧快速的滑动。

在突变之前,常见泉水变浊,坡脚局部坍塌或掉落土块。

三是残余变形或渐趋稳定阶段。

这是在突变阶段之后发生的,位移速度减慢,各块间变形逐步停止,滑带在压密下排水而固结,地表无裂缝、沉陷发生,最后完全稳定下来。

立志当早,存高远

中国典型滑坡大观(三)

一.第三系泥岩滑坡与崩塌

1.青海尖扎康阳-夏藏滩滑坡

位于黄河公伯峡库尾,尖扎县西10km 黄河右岸。

其中,康阳滑坡长

3100m,宽3300m,厚100m,体积约10.23 亿m3。

由第三系紫红色泥岩构成,滑坡高差约500m,可划分为9 级平台。

滑坡超覆于黄河Ⅲ级阶地卵砾石

层上。

由于滑坡前缘切脚修路,2005 年滑坡体局部复活滑动,体积约数千万立方米。

青海尖扎康阳-夏藏滩滑坡群全貌

青海尖扎康阳-夏藏滩滑坡灾区各地景色概貌及灾难成因分析

第三系泥岩(N) 超覆于第四纪阶地(Q) 之上, 滑带明显

康阳滑坡滑带结构及产状明显

康阳滑坡西部因前缘开挖失稳滑动, 公路形成大量纵张裂缝

新滑坡体上形成大量土林,因前缘开挖失稳滑动, 公路毁坏

新滑坡前缘堆积体纵张裂缝发育, 形如脚趾

2.青海西宁北山林家崖滑坡区

青海西宁市北山林家崖滑坡区远眺

青海西宁北山林家崖滑坡区各地景色概貌及灾难成因分析

第三系泥岩中膏盐溶蚀后, 形成错落型滑坡

第三系泥岩中膏盐厚达数米, 构成滑坡或崩塌的底面

第三系泥岩中富含膏盐。

溶蚀后, 形成大量空洞

第三系泥岩被数组节理切割, 卸荷裂隙发育

第三系泥岩被数组节理切割风化卸荷形成危岩体。

崩塌与滑坡区别主要表现在以下方面:1、崩塌发生之后,崩塌物常推积在山坡脚,呈锥形体,结构零乱,毫无层序;而滑坡堆积物常具有一定的外部形状,滑坡体的整体性较好,反映出层序和结构特征。

也就是说,在滑坡堆积物中,岩体(土体)的上下层位和新老关系没有多大的变化,仍然是有规律的分布。

2、崩塌体完全脱离母体(山体),而滑坡体则很少是完全脱离母体的。

多属部分滑体残留在滑床之上。

3、崩塌发生之后,崩塌物的垂直位移量远大于水平位移量,其重心位置降低了很多;而滑坡则不然,通常是滑坡体的水平位移量大于垂直位移。

多数滑坡体的重心位置降低不多,滑动距离却很大。

同时,滑坡下滑速度一般比崩塌缓慢。

4、崩塌堆积物表面基本上不见裂缝分布。

而滑坡体表面,尤其是新发生的滑坡,其表面有很多具有一定规律性的纵横裂缝。

比如:分布在滑坡体上部(也就是后部)的弧形拉张裂缝;分布在滑坡体中部两侧的剪切裂缝(呈羽毛状);分布在滑坡体前部的横张裂缝,其方向垂直于滑坡方向,即受压力的方向;分布在滑坡体中前部,尤其是以滑坡舌部为多的扇形张裂缝,或者称为滑坡前缘的放射状裂缝。

什么叫山地灾害?»山地灾害特指只在山区发生的自然灾害,是山区自然环境发展演化与人类经济活动共同作用的产物。

山地灾害有哪些种类?»山地灾害的种类有泥石流、滑坡、崩塌、山洪、冰崩、雪崩、水土流失等7种,前6种为突发性山地灾害,水土流失为渐进性山地灾害;也有人称为缓发性山地灾害。

泥石流、山洪、滑坡、崩塌是我国主要的山地灾害类型,是本科普专栏介绍的重点。

我国山地灾害的主要分布区域»我国有灾害性泥石流沟一万多条,滑坡数万处,崩塌数十万处,广泛分布在高原、山地和丘陵地区,主要分布在川滇山地、秦岭、云贵高原、黄土高原、燕山、太行山、长白山、天山和青藏高原等地区。

山洪分布更为广泛,除上海市以外,各省、市、自治区的山区都可能发生山洪灾害。

山地灾害的危害»中国是世界上受山地灾害危害最严重和暴发最频繁的国家之一。

崩塌与滑坡的定义及其特征一、崩塌的定义陡坡上被直立裂缝分割的岩土体,因根部空虚,折断压碎或局部滑移,失去稳定,突然脱离母体向下倾倒、翻滚。

这一地质现象称为崩塌。

二、滑坡的定义滑坡是指斜坡上的土体或岩体,受河流冲刷、地下水活动、地震及人工切坡等因素的影响,在重力的作用下,沿着一定的软弱面或软弱带,整体地或分散地顺坡向下滑动的自然现象。

滑坡的别名叫做地滑,我国许多地方山区的群众,形象地把滑坡称为“走山”。

三、崩塌滑坡的差异性和共同点(一)差异性1、滑坡沿滑动面滑动,滑体的整体较好,有一定外部形态。

而崩塌则无滑动面,堆积物结构零乱,多呈锥形。

2、崩塌以垂直运动为主,滑坡多以水平运动为主。

3、崩塌的破坏作用都是急剧的,短促的和强烈的。

滑坡作用多数也很急剧、短促、猛烈,有的则相对较缓慢。

4、崩塌一般都发生在地形坡度大于50度,高度大于30米以上的高陡边坡上,滑坡多出现在坡度50度以下的斜坡上。

(二)共同点和联系1、崩塌滑坡均为斜坡上的岩土体遭受破坏而失稳向坡脚方向的运动。

2、常在相同的或近似的地质环境条件下伴生。

3、崩塌、滑坡可以相互包含或转化,如大滑坡体前缘的崩塌和崩塌堆载而形成的滑坡。

四、滑坡的相貌斜坡产生滑动之后,形成环状后壁、台阶、垅状前缘等特殊的滑坡地貌,外表看去很象一只倒扣过来的贝壳。

滑坡的发生通常分为三个阶段:一是酝酿阶段或蠕动变形阶段。

首先山坡上部出现裂缝,接着裂缝下侧的土体发生缓慢位移,每月仅数厘米。

这一阶段历时较长,有的达数年、数十年甚至上百年,常常伴随出现各种异常现象,如地下水增多、山坡坡脚土体变形,以及出现震感和响声等。

二是突变阶段或剧烈滑动阶段。

当软弱岩层被完全剪断,滑动面或滑动带形成之后,位移速度加快,一般每小时数米至数百米,有时可达数千米,在少数情况下甚至发生急剧快速的滑动。

岩土灾害案例研究

摘要

本报告将对各类岩土灾害案例进行详细分析,包括滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降、岩溶塌陷、土地沙漠化、土壤盐渍化、土壤侵蚀、矿山水和采空区灾害等。

这些灾害都对人类社会和自然环境造成了严重的影响。

通过案例分析,我们将深入了解这些灾害的形成机制、影响因素和防治措施。

一、滑坡灾害

滑坡是指斜坡上的岩土体在重力作用下,沿一定的滑动面整体向下滑动的现象。

滑坡灾害具有突然性、破坏性大的特点,常常造成人员伤亡和财产损失。

例如,2008年5月12日,四川汶川发生地震,引发大量滑坡灾害,造成约8万人死亡或失踪。

二、崩塌灾害

崩塌是指陡峭斜坡上的岩土体在重力和其他外力作用下突然脱离母体崩落、滚动、堆积的现象。

崩塌灾害往往伴随着强烈的声响和震动,对人类社会和自然环境造成极大的破坏。

例如,2010年8月7日,甘肃舟曲发生特大泥石流灾害,造成大量房屋被埋,数百人死亡或失踪。

三、泥石流灾害

泥石流是指由于降雨、融雪等水源激发的,含有大量泥沙、石块的特殊洪流。

泥石流灾害具有强大的冲刷、搬运和堆积能力,常常造成严重的破坏和损失。

例如,2013年7月22日,辽宁岫岩发生泥石流灾害,造成58人死亡或失踪,直接经济损失超过5亿元。

1.什么是崩塌

崩塌是岩土体的突然垂直下落运动,经常发生在陡峭的山壁。

过程表现为岩块顺山坡猛烈翻滚,跳跃,相互撞击,最后堆积在坡脚,形成倒石碓。

降雨、融雪、河流、洪水、地震、海啸、风暴潮等自然因素,以及开挖坡脚、爆破、修筑水库、开矿泄洪等人为因素,都有可能诱发崩塌。

崩塌会损害农田、厂房、水利设施和其他建筑物,导致人员伤亡。

铁路、公路沿线的崩塌,会造成交通堵塞、车辆损毁、行车事故。

2.什么是滑坡

滑坡是岩土体在重力作用下,沿一定的软弱面整体或局部向下滑动的现象。

发生破坏的岩土体以水平位移为主,除滑动体边缘存在为数极小的崩离碎块和翻转现象之外,其他部位相对位置变化不大。

滑坡受自然地质运动和人类活动的双重影响,会对城镇建设、交通运输、河运航道、工矿企业、农田村庄、水利水电建设等造成重大破坏。

3.崩塌和滑坡的前兆

断流泉水复活,或泉水井水忽然干涸。

滑坡体后缘的裂缝扩张,有冷气或热气冒出。

有岩石开裂或被挤压的声音。

动物惊恐异常,植物变形。

《中国滑坡崩塌类型及分布图》说明书前言本图是“中国环境地质图系”灾害地质系列图件之一。

本图编制的主要目的是全面反映我国滑坡、崩塌的发生、发育程度及其区域性分布特征,为国土整治和国民经济建设规划提供环境地质依据。

滑坡、崩塌曾给我国人民的生命、财产和国民经济建设带来严重的危害,并产生了十分严重的社会影响。

例如滑坡对铁路的危害就十分严重。

据铁道部门统计,仅1978年发生于铁路的滑坡、崩塌约有1700处;1982年,全国铁路沿线分布的大、中型滑坡约1000余处;多年来,平均每年因滑坡中断运输44次,中断行车800多小时,造成的直接经济损失数千万元。

因此,我们应该正确认识滑坡、崩塌灾害的发生、分布规律,掌握它们的发展趋势,为国家制定合理的减灾对策,提高减灾成效,提供重要的参考依据。

编制本图时,在广泛收集、充分分析资料的基础上,有选择地标绘了400余个有代表意义的、典型的滑坡、崩塌点。

选点的基本原则是:规模(以滑动土石的体积计)在10万立方米以上,经济损失较重,人员伤亡较多者。

在铁路沿线,考虑到铁路滑坡、崩塌造成的经济损失和社会影响都比较大;在东南部地区,考虑到人口密度大,人类工程经济活动强度高,往往规模不大的滑坡、崩塌也会带来严重的后果,因此,都适当放宽了规模界线。

本图由地质矿产部环境地质研究所编制,主编:钟立勋,编图组成员有:李媛、张颖。

说明书编写:李媛、张颖、钟立勋。

我们在收集资料的过程中,得到了地质矿产部地质环境管理司、各省(市、自治区)地质矿产局及中国水文地质工程地质勘查院所属单位的领导和同行的大力支持,在此表示感谢!一、编图的原则本图在重点反映我国滑坡、崩塌的类型及分布特征的基础上,根据岩、土体类型,地形及其切割程度,地质构造、地震,降雨及人类经济活动等多种因素,圈划出过去、现在和将来都是发生和发育滑坡、崩塌的多发区,旨在使本图不仅具有科学研究意义,而且力求提高其实用价值。

(一) 滑坡、崩塌类型的划分我国幅员广大,滑坡、崩塌类型比较齐全。