第二章中药药效学第一节中药基本作用

- 格式:ppt

- 大小:102.00 KB

- 文档页数:15

第一节中药四气(性)的现代研究•不1.请写出中药药理、中药的概念,中药药理研究的内容简答题•中药药理概念:在中医药理论指导下,运用现代科学方法研究中药与机体间相互作用及其作用规律的一门学科。

•中药概念:是指在中医药理论指导下,用于预防、治疗疾病的各种物质(植物、动物和矿物等)。

•研究内容:•药效学:研究药物对机体的作用及作用机理。

•药动学:研究机体对药物的作用(包括中药在机体内的吸收、分布、转化和排泄的规律)。

1、中药四性的现代研究/中药四性的药理作用:温热药:对机体功能的病理性衰退起兴奋性作用,提高中枢神经系统的兴奋性,促进呼吸循环及新陈代谢活动,调节内分泌腺功能,增加体内产热。

寒凉药:与温热药相反,对机体的病理性亢进起抑制作用,并且多具有抗感染和抗肿瘤的作用。

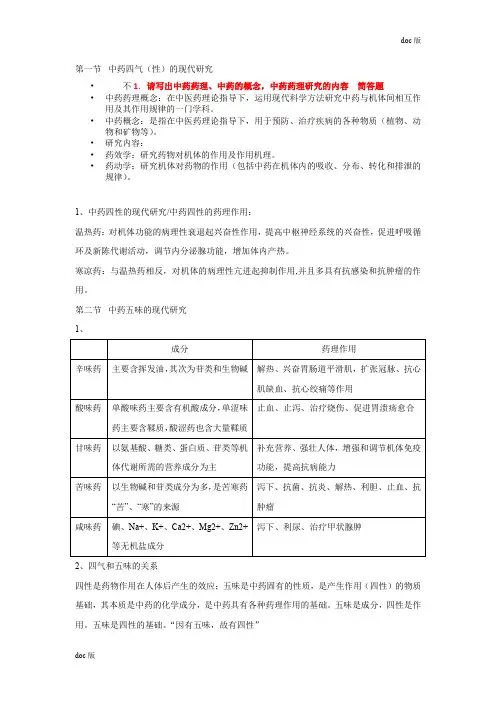

第二节中药五味的现代研究1、成分药理作用辛味药主要含挥发油,其次为苷类和生物碱解热、兴奋胃肠道平滑肌,扩张冠脉、抗心肌缺血、抗心绞痛等作用酸味药单酸味药主要含有机酸成分,单涩味药主要含鞣质,酸涩药也含大量鞣质止血、止泻、治疗烧伤、促进胃溃疡愈合甘味药以氨基酸、糖类、蛋白质、苷类等机体代谢所需的营养成分为主补充营养、强壮人体,增强和调节机体免疫功能,提高抗病能力苦味药以生物碱和苷类成分为多,是苦寒药“苦”、“寒”的来源泻下、抗菌、抗炎、解热、利胆、止血、抗肿瘤咸味药碘、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Zn2+等无机盐成分泻下、利尿、治疗甲状腺肿2、四气和五味的关系四性是药物作用在人体后产生的效应;五味是中药固有的性质,是产生作用(四性)的物质基础,其本质是中药的化学成分,是中药具有各种药理作用的基础。

五味是成分,四性是作用。

五味是四性的基础。

“因有五味,故有四性”3、中药药理作用的特点(1)中药作用的两重性:指中药对机体既可产生治疗作用,又可产生不良反应;中药由于成分的复杂性导致治疗作用的多效性。

(多效性、成分)(2)中药作用的差异性:指的是中药药理实验由于影响因素多而重现性差。

举例说明什么是安慰剂效应整理表姓名:职业工种:申请级别:受理机构:填报日期:A4打印/ 修订/ 内容可编辑上海市高等教育自学考试中药学专业(本科层次)(C100802)中药药理学(03046)自学考试大纲上海中医药大学自学考试办公室编上海市高等教育自学考试委员会组编2016年版Ⅰ、课程性质及其设置的目的和要求一、本课程的性质与设置的目的“中药药理学”是以中医药基本理论为指导,运用现代科学方法,研究中药和机体间相互作用及作用规律的一门学科。

本课程结合目前中医药现代研究的成果,重点介绍中药药理作用、产生作用的主要成分、机制;主要现代应用与不良反应。

它是中药专业的一门专业课,是中医和针灸等专业的一门专业基础课,也是中西医结合的基础学科。

本课程的教学目标是通过课堂讲授或自学,学生理解中药基本理论的现代科学内涵,掌握各类中药及代表药的主要药理作用、现代应用和不良反应,了解中药药理学研究的成就和现状,为进一步从事中医药研究和临床应用奠定基础。

二、本课程的基本要求本课程理论包括总论及各论。

总论重点阐述中药药性药理、影响中药药理作用的因素、中药药理作用的特点和中药研究的思路等基本理论和知识。

各论按中药学传统分类法分类,每章主要包括概述和常用药物两部分。

概述介绍与各类中药功效相关的主要(基本)药理作用,常用药物介绍常用单味药的主要化学(有效)成分、药理作用、作用机制、现代应用及不良反应等。

各论多数章节还附录常用方剂的现代研究,虽然该附录内容不列入考核要求,但是作为课程学习知识的补充与延伸,能进一步充实对中药的现代认识。

三、与相关课程的联系中药药理学是中药学和药理学的分支学科,是沟通传统与现代、基础与临床、药学与医学、中医药与西医药之间的桥梁性学科。

就中药学专业而言,中医学课程的基本理论和中药学课程的药性理论等传统中医药知识作为中药药理学的指导,药理学课程作为中药药理学阐述中药现代科学内涵的核心前期课程。

Ⅱ、课程内容与考核目标总论第一章绪论一、学习目的与要求(一)掌握:中药药理学的概念和研究内容。

第一章第一节:中药药理学的研究内容和学科任务一、中药药理学的概念1、是以中医药基本理论为指导,运用现代科学方法,研究中药和机体相互作用及作用规律的一个学科。

2、与现代药理学的区别与联系(1) 共同点: 研究对象一药物与机体,研究内容一作用及作用机理(2)不同点: 理论基础例:对麻黄功效及药理作用的不同表述3、与传统中药学的区别与联系(1)联系:以相同理论为指导;(2) 区别:研究手段中药药理学二、研究内容1、中药药效学2、中药药动学三、研究的目的与任务1、阐明中药药效产生的机理和物质基础,从现代科学的高度,认识和理解中药理论的内涵。

2、提高临床疗效3、促进中医药理论的进步。

4、参与中药新药的开发。

5、促进中西医结合。

第二节:中药药理学的发展简史1、第一阶段:二十世纪20~40年代,我国学者陈克恢等对中药麻黄进行了化学成分和药理作用的研究,发现麻黄的主要化学成分是生物碱,如麻黄碱。

这一时期的研究不仅起到开创性的作用,而且形成了一条延续至今的中药药理研究思路,即从天然药材中提取其化学成分,通过筛选研究确定其药效和有效成分,与植物药的研究模式极为相似。

2、第二阶段:大约在50~ 80年代。

中药对呼吸系统、心血管系统、中枢神经系统作用,以及抗感染和抗肿瘤作用研究取得显著成就。

标志性成果有丹参、川芎、冠心11号方活血化瘀作用研究,延胡索镇痛镇静作用研究,桔梗及满山红祛痰镇咳作用研究,清热解毒药抗菌抗病毒作用研究等。

该时期中药药理研究发现,许多中药除具有与功效主治相关的药理作用之外,还具有一些新发现的药理作用。

3、第三阶段90年代,中药药理作用研究的两条思路逐渐清晰,一是继续沿植物药研究思路和方法研究中药,二是突出了中药复方的整体研究。

进一步明确中药复方药理作用多层次、多靶点的概念,强调中药复方作用的多效性,并通过整体复方的分离提取寻找有效部位或单体【第二章】中药药性理论的现代研究第一节:中药四性(气) 的现代研究寒、热、温、凉四性是中医临床用药的重要依据,是从用药后机体对药物所产生的反应(作用和疗效)中概括出来的,凡能减轻或消除寒症的药物便认为属于热性或温性药(多具有祛寒、温里、助阳补气功效)凡能减轻或消除热症的药物认为属寒性或凉性药(具有清热、解毒、凉血、滋阴、泻火)中医临证用药原则:温热药可治寒证。