沪科版八年级物理教材解读

- 格式:ppt

- 大小:9.01 MB

- 文档页数:24

沪科版八年级物理知识点物理是一门神奇而有趣的学科,八年级沪科版物理更是为我们打开了探索物理世界的大门。

接下来,让我们一起走进八年级沪科版物理的知识海洋。

第一章:打开物理世界的大门这一章主要是让我们初步了解物理这门学科的发展历程,以及物理学对人类社会的巨大影响。

我们会了解到一些著名物理学家的故事,比如牛顿发现万有引力定律,爱因斯坦提出相对论等等。

通过这些故事,我们能感受到物理学家们的探索精神和创新思维,激发我们对物理的兴趣。

第二章:运动的世界在这一章中,我们学习了长度和时间的测量。

要知道,准确测量是进行科学研究的基础。

长度的基本单位是米,时间的基本单位是秒。

测量长度时,我们会用到刻度尺;测量时间,会用到钟表。

同时,我们还学习了误差的概念,误差是不可避免的,但可以通过多次测量取平均值等方法来减小误差。

运动的描述也是重要内容。

我们要理解参照物的概念,一个物体是运动还是静止,取决于所选的参照物。

比如,坐在行驶的汽车里,以路边的树木为参照物,我们是运动的;以汽车座椅为参照物,我们就是静止的。

速度是描述物体运动快慢的物理量。

计算公式是:速度=路程÷时间。

通过速度的计算,我们可以更好地比较物体运动的快慢。

第三章:声的世界声音的产生离不开振动。

比如,击鼓时鼓面振动发声,说话时声带振动发声。

声音的传播需要介质,固体、液体、气体都可以传播声音,但真空不能传声。

声音有三个特性:音调、响度和音色。

音调由发声体振动的频率决定,频率越高,音调越高;响度由发声体的振幅决定,振幅越大,响度越大;音色则与发声体的材料和结构有关,不同的发声体音色一般不同。

我们还学习了噪声的危害和控制。

从物理学角度看,噪声是发声体做无规则振动时发出的声音。

控制噪声可以从三个方面入手:在声源处减弱,比如给机器安装消声器;在传播过程中减弱,比如在道路两旁植树;在人耳处减弱,比如戴上耳塞。

第四章:多彩的光光的直线传播是这一章的基础。

比如,小孔成像、影子的形成都证明了光沿直线传播。

对沪科版物理八年级上册教材解读一、课程标准根据义务教育物物学课程标准,我仔细研读了解了沪科版物学八年级上册教材的重点。

义务教育阶段物学课程内容是本标准的重要组成部分,根据课程目标与本教材的内容需要学生掌握的知识目标有:认识机械运动、声和光等自然界常见的现象和相互作用、并能了解现代技术中声学知识的一些应用、光学的应用;认识物质的属性、认识能量、机械能、能量的转化;了解自然界多样性的运动形式;了解这些知识在生活、生产中的应用;了解这些物理学及其相关技术生产的历史、背景。

知道物理学不仅含有物理知识,而且还含有科学研究的过程与方法、科学态度与科学精神。

会使用简单的实验仪器和测量工具一些基本物理量,具有安全意识。

注重了安全意识、注重了安全教育。

并且知道简单的数据记录和处理方法,强化了对方法的要求。

对于学生要求有初步的观察及提出问题的能力;有初步的信息收集能力;有初步的信息处理能力、分析概括能力;有初步的信息交流能力;养成自学能力,学习应用科学研究方法。

养成实事求是、尊重自然规律的科学态度,有将自己的见解公开并与他人交流的愿望,有主动与他人合作的精神,乐于参与观察、实验、制作等科学实践活动,在解决问题的过程中,能体验战胜困难、解决物理问题的喜悦。

二、对沪科版物理八年级上册教材的通读分析首先阅读目录:走进生命的世界。

内容如下:第一章打开物理世界的大门。

总共分成三节内容:第一节走进神奇,第二探索之路,第三节站在巨人的肩膀上。

第二章运动的世界。

总共分成四节内容:第一节动与静,第二节长度与时间的测量,第三节快与慢,第四节科学探究,速度的变化。

第三章声的世界。

总共分为三节内容:第一节声音的产生与传播,第二节声音的特性,第三节超声与次声。

第四章光的反射。

总共分为五节内容:第一节光的反射,第二节平面镜成像,第三节光的折射,第四节光的色散,第五节凸透镜成像,第六节神奇的眼睛。

第五章质量与密度。

总共分为四节内容:第一节质量,第二节学习使用量筒和天平,第三节科学探究:物质的密度,第四节密度知识的应用。

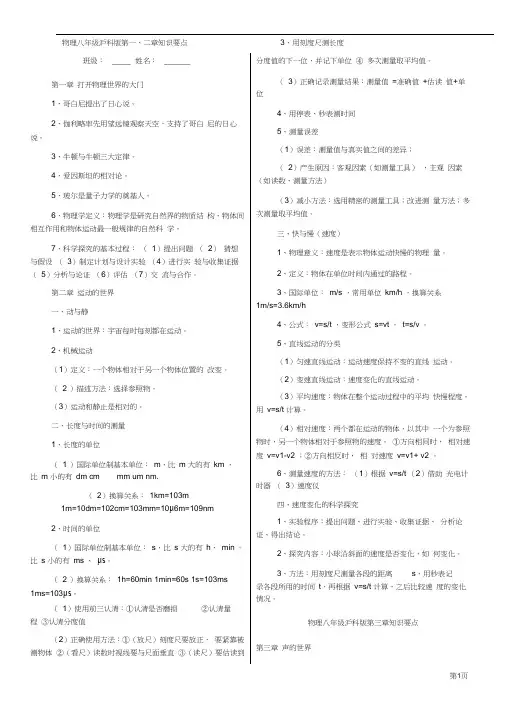

物理八年级沪科版第一、二章知识要点3、用刻度尺测长度班级: _____ 姓名: _______第一章打开物理世界的大门1、哥白尼提出了日心说。

2、伽利略率先用望远镜观察天空,支持了哥白尼的日心说。

3、牛顿与牛顿三大定律。

4、爱因斯坦的相对论。

5、玻尔是量子力学的奠基人。

6、物理学定义:物理学是研究自然界的物质结构、物体间相互作用和物体运动最一般规律的自然科学。

7、科学探究的基本过程:(1)提出问题(2)猜想与假设(3)制定计划与设计实验(4)进行实验与收集证据(5)分析与论证(6)评估(7)交流与合作。

第二章运动的世界一、动与静1、运动的世界:宇宙每时每刻都在运动。

2、机械运动(1)定义:一个物体相对于另一个物体位置的改变。

(2 )描述方法:选择参照物。

(3)运动和静止是相对的。

二、长度与时间的测量1、长度的单位(1 )国际单位制基本单位:m,比m 大的有km ,比m 小的有dm cm mm um nm.(2)换算关系:1km=103m1m=10dm=102cm=103mm=10μ6m=109nm2、时间的单位(1)国际单位制基本单位:s,比s 大的有h、min 。

比s 小的有ms 、μs。

(2 )换算关系:1h=60min 1min=60s 1s=103ms1ms=103μs。

(1)使用前三认清:①认清是否磨损②认清量程③认清分度值(2)正确使用方法:①(放尺)刻度尺要放正,要紧靠被测物体②(看尺)读数时视线要与尺面垂直③(读尺)要估读到分度值的下一位,并记下单位④ 多次测量取平均值。

(3)正确记录测量结果:测量值=准确值+估读值+单位4、用停表、秒表测时间5、测量误差(1)误差:测量值与真实值之间的差异;(2)产生原因:客观因素(如测量工具),主观因素(如读数、测量方法)(3)减小方法:选用精密的测量工具;改进测量方法;多次测量取平均值。

三、快与慢(速度)1、物理意义:速度是表示物体运动快慢的物理量。

新课标沪科版初中物理第一章《打开物理世界的大门》教材分析《物理课程标准》中的课程基本理念1.注重学生的发展,改革学科本位的观念。

2.从生活走向物理,从物理走向社会。

3.注重科学探究,提倡学习方式多样化。

4.注意学科渗透,关心科技发展。

5.构建新的评价体系。

课程总目标保持对自然界的好奇,发展对科学的探索兴趣,在了解和认识自然过程中有满足感和兴奋感。

学习一定的物理基础知识,养成良好的思维习惯,在解决问题或作决定时能尝试运用科学原理和科学研究方法。

经历基本的科学探究过程,具有初步的科学探究能力,乐于参与和科学技术有关的社会活动,在实践中有依靠自己的科学素养提高工作效率的意识。

具有创新意识,能独立思考,勇于有根据地怀疑,养成尊重事实、大胆想像的科学态度和科学精神。

关心科学发展前沿,具有可持续发展的意识,树立正确的科学观,有振兴中华、将科学服务于人类的使命感和责任感。

全章概述在新一轮国家基础教育课程改革中,如何在教材中体现《标准》中的课程基本理念、培养目标以及具体要求等,是课程改革能否成功的关键之一。

第一章相当于义务教育阶段物理教材的绪论,其地位特殊,肩负了为教材培养目的定位,构建教材框架和栏目,体现教材特色等任务。

义务教育阶段的物理课程是学生学习物理的启蒙课,第一章则是启蒙课的开篇。

向孩子们打开物理世界的大门,展示五彩缤纷、充满神奇的物理世界,让孩子们了解物理学发展的大致历程,以及从“知识与技能”、“过程与方法”、“情感态度与价值观”等方面发挥课程的功能,让孩子们初步了解物理学的研究方法、物理学家的高尚情操以及物理学在生产生活实践中的重大作用等,以便使孩子们对物理世界有一种新奇感、求知欲,产生学习物理的浓厚兴趣。

本章有三节:走进神奇、探索之路、站在巨人的肩膀上。

当打开物理世界的大门,展示在孩子们面前的是神奇的物理世界的图景,这些神奇来自自然,非凡而震撼人心;这些神奇来自生活,平凡而充满智慧!面对这些神奇,古人早已开始探索,但是由于条件所限,古人的思索还停留在对经验的总结上。

第五节科学探究:摩擦力(一)教学建议:课标的基本要求1.通过实验,探究滑动摩擦力和接触面粗糙程度、接触面之间的压力大小的关系。

2.经历探究过程,体验如何就探究的问题进行猜想和假设。

3.知道增大和减小摩擦力的方法并能在日常生活中应用这些知识。

内容分析本节内容包括滑动摩擦、滚动摩擦以及增大和减小的方法等,课程标准对本节的要求不高,基本上属于“知道”层次。

对摩擦现象,学生有丰富的感性认识。

让学生认识到摩擦力的存在,了解压力和接触面粗糙程度对摩擦力大小的影响及增大和减小摩擦的方法等,都不困难。

但本节教材将摩擦力安排为一次比较完整的探究活动,就赋予了它新的教育意义。

在“科学探究”的各个环节中,本节主要突出“猜想与假设”这个环节,同时在“制定计划”环节中认识变量控制的意义和方法。

教学建议:1.教学时,从学生熟悉的各种摩擦现象引入新课,使学生认识到摩擦力的存在后,很自然的提出问题:“摩擦力的大小和哪些因素有关呢?”然后,就发动学生思考和讨论,提出自己关于该问题的“猜想和假使”。

课本上给出了几个主要的猜想,但不要用这几个猜想去限制学生的猜想,即使学生提出的某些猜想显得很幼稚甚至荒诞(比如“摩擦力的大小是否和推力拉力有关”、“是否和运动方式有关”等),也要发掘其合理因素并予以鼓励。

同时要引导学生对其猜想的结果进行假使和预测,比如说猜想与“压力有关”,在预测一下有什么样的关系,正比?反比?平方正比或其他关系。

在各种猜想均列出之后,然后确定两个猜想让大家在课堂内进行实验探讨。

对此,可以向同学们指出,摩擦力并非看起来那样简单,其产生的机理和制约因素都很复杂,对摩擦的研究已形成一门系统的学科“摩擦学”,其中一些问题至今仍在探索之中。

在初中阶段,我们只对课本上安排的两个问题进行实验探索。

接着,进入“科学探究”的“制定计划”阶段。

在制定探究计划时,可引导学生注意到摩擦力发生在相对运动的两个接触面上,并结合学生提出的猜想指出影响摩擦力的因素可能和接触面的粗糙程度、接触面的材料、接触面的大小、接触面之间的压力、接触面之间的运动快慢、运动的方向等一系列因素。

沪科版八年级物理全册知识点总结第一章1、科学探究的基本环节:提出问题猜想与假设制定计划与设计实验进行实验与数据收集分析与论证评估交流与合作第二章运动的世界1、机械运动:在物理学中,把一个物体相对于另一个物体位置的改变称为机械运动静止:在物理学中,把一个物体相对于另一个物体位置没有改变称为静止2、参照物:研究一个物体是运动还是静止时,事先被选作标准的物体叫参照物(选择原则:参照物的选取是任意的,视研究问题的方便而定。

)3、运动和静止的相对性:运动是绝对的,静止是相对的。

即一个物体是运动还是静止取决于所选的参照物。

4、长度的单位:国际单位制:基本单位:米(m)常用单位:千米、米、分米、厘米、毫米、微米、纳米。

㎞ m dm ㎝ mm μm nm换算:1km=1000m、 1m= 10 dm = 10 2㎝ = 103mm= 106 μm= 109nm长度测量的工具:刻度尺使用前的观察:三看:量程、分度值、零刻度线是否磨损。

测量:会选:根据测量的实际需要选取适当的分度值和量程。

会放:刻度尺要与被测物体平行,刻度尺的一侧紧贴被测物。

会看:读数时,视线要与尺面垂直。

会读:读出精确值后,还要再估读到刻度尺分度值的下一位。

会记:会记录测量值,由精确值、估读值和单位组成。

测量的特殊方法:累积法:测量细铜丝的直径,纸张的厚度。

化曲为直:一段铁丝,可用细棉线。

测量操场的跑道5、时间的单位:国际制单位:秒(s)常用单位:小时、分、秒、毫秒、微秒h min s ms μm换算:1h=60min=3600s 1s= 10 3 ms= 106μm6、误差概念:测量值与真实值之间的差异。

产生原因:①仪器精密度不高②环境变化对器材的影响③测量者估读减小方法:①误差可以减小,但不可避免②多次测量取平均值7、比较物体的运动快慢的方法:①相同的路程,比时间的多少(百米竞赛)②相同的时间,比路程的长短(观众看跑步比赛)③不同时间和路程,比较速度的大小8、速度:物理意义:表示物体运动的快慢定义:表示物体在单位时间内通过路程多少。

8年级(初二年级)第二章运动世界第一节动与静第二节长度与时间测量第三节快与慢第四节科学研究:速度变化第一节动与静1、机械运动:在物理学中,把一个物体相对于另一个物体位置改变称为机械运动,简称为运动。

2、参照物:(1)研究运动时被选作标准物体叫做参照物。

(2)参照物并不都是相对地面静止不动物体,只是选哪个物体为参照物,我们就假定这个物体不动。

(3)参照物可任意选取,但选取参照物不同,对同一物体运动情况描述可能会不同。

(4)静止概念:如果一个物体相对于参照物位置没有发生变化,则称这个物体静止。

(5)世界一切物体都在运动,绝对不动物体是没有,也就是说运动是绝对。

第二节长度与时间测量1、长度单位:①国际单位制中单位:米(m)②常用单位:千米(km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(um)、纳米(nm)③换算关系:,2、时间单位:①国际单位制基本单位:秒(s)②常用单位:时(h),分(min),毫秒(ms),微秒()。

③换算关系:1h=60min,1min=60s,。

3、用刻度尺测长度:(1)使用前要注意观察刻度尺零刻线、量程和分度值。

(2)使用时要注意:①尺子要沿着所测长度放,尺边对齐被测对象,必须放正重合,不能歪斜。

②不利用磨损零刻线,如因零刻线磨损而取另一整刻度线为零刻线,切莫忘记最后读数中减掉所取代零刻线刻度值。

③厚尺子要使有刻度面紧贴被测对象,不能“悬空”。

④读取数据时,视线应与尺面垂直。

⑤正确记录测量结果⑥多次测量取平均值。

4、时间测量:(1)用停表或手表测量一段时间。

(2)采用数脉搏跳动次数方法估测一段时间。

5、测量误差:(1)测量值与真实值之间差异,叫误差。

(2)误差不能避免,只能尽量减小,错误能够避免是不该发生。

(3)减小误差基本方法:多次测量求平均值。

另外,选用精密仪器,改进测量方法也可以减小误差。

第三节快与慢(1)速度:物体在单位时间内通过路程。

它是比较物体运动快慢物理量。