苗族建房习俗

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:7

贵州传统民族建筑特色贵州是中国少数民族的聚居地之一,这其中包括苗族、侗族、土家族、仡佬族等多个民族。

这些民族在长期的生存和发展中,形成了独特的文化和建筑形式,成为了贵州传统民族建筑的特色。

以下是对贵州传统民族建筑特色的一些介绍。

一、苗族建筑苗族建筑是贵州传统民族建筑中最具代表性的一种,风格独特、精美绝伦。

苗族建筑主要是以土木结构为主,常常选用花岗石、青石、板岩等坚硬材料做柱子和基础,屋面则选用茅草、竹子、木头等材料覆盖。

苗族房屋通常分为三层:一层是柴火房,主要用来存放柴火和粮食;二层是居住区,一般是家庭居住和储物的地方,这里通常设有起居室、卧室、过门厅等;三层又称为“鼓楼”,是苗族建筑中最独特的部分。

鼓楼是苗族人用来打鼓、舞蹈、举办仪式的场所,经常也被用来作为家庭活动的地方。

鼓楼的造型常常精美瑰丽,体现苗族优美的艺术风格。

侗族建筑以木结构为主,具有高度的艺术价值。

侗族房屋通常以四合院为主,四面有房屋环绕,中央是小院子。

侗族房屋的门和窗通常都是木雕或石雕,形式美观大方,雕刻内容通常表现吉祥如意的意象。

侗族房屋的房梁多采用冰山石来制作,横屋梁采用大桶木,形成了独特的木构房屋结构。

这种房屋结构在当地不仅具有很高的实用性,而且在抵御地震方面也具有很高的优势。

土家族建筑通常以青石石墙、石头地台为主,建筑在山地上十分适宜。

土家族房屋通常采用“三开间一进深”的屋式,不仅实用而且造型美观。

土家族建筑的主要特色是墙上或地台上的画境和题诗。

画境和题诗通常表现农村生产、生活、文化习俗等,寓意深厚、意蕴丰富。

土家族建筑的这种特色不仅是艺术表现,更是民族文化的表现。

仡佬族建筑是贵州传统民族建筑中最特殊的一种。

仡佬族居住地多在山区,他们的房屋多以竹木为材料,结构独特之处在于其屋顶是用竹帘挂置而成的,再加上细长的木条,形成了独特的造型。

仡佬族房屋并不像其他民族那样分有几层,而是有多个房间,通常在一个大房子里有几户人家居住。

总结:贵州传统民族建筑具有很多特色,这些特色无不体现出这些民族的文化和生活方式。

苗族传统民居建筑苗族是中国少数民族之一,以其独特的民俗文化和传统建筑而闻名。

苗族民居建筑是苗族文化的重要组成部分,它既展示了苗族人民的智慧和勤劳,又反映了他们与自然和谐相处的生活态度。

本文将介绍苗族传统民居建筑的特点及其文化意义。

一、苗族建筑特点1. 纵横交错的结构:苗族民居建筑多为木结构,采用挂篮搭建,以木柱、木梁和木板相互扣接而成。

其特点是纵横交错,形成一种独特的建筑风格。

这种结构不仅使建筑更加坚固耐用,还能有效抵御地震等自然灾害。

2. 坡屋顶的设计:苗族民居的屋顶通常呈坡形,一般是由精心选料的青瓦覆盖。

坡屋顶能够有效排水,并在雨季和雪季为建筑提供保护。

此外,屋顶还被用作堆放农作物和其他物品的场所,充分利用了空间。

3. 彩绘和雕刻的装饰:苗族民居的外立面常常以鲜艳的彩绘和精美的雕刻装饰,有时还会绘制苗族人物、花鸟等图案。

这些装饰既美化了建筑本身,也反映了苗族人民对生活的热爱和追求。

4. 紧密连接的村落布局:苗族民居多集中于山区,村庄布局紧密,房屋相互依托,形成村寨群落。

村落内的房屋之间用木桥或石桥相连,以方便人们来往。

这种布局不仅带来了交流和便利,还强化了苗族人民的凝聚力和集体荣誉感。

二、苗族建筑的文化意义1. 生态环境保护:苗族民居建筑多以自然材料为主,如木材、石头、竹子等,并采用符合生态环保要求的施工方法,如雕刻、绘画等。

这一传统使得苗族人民不仅注重了建筑的实用性,还更加注重与自然环境的和谐相处。

2. 传统文化传承:苗族民居建筑中的彩绘、雕刻等装饰元素蕴含了苗族独特的文化内涵,如神话传说、祭祀习俗等。

这些装饰不仅美化了建筑本身,更重要的是传承了苗族人民的传统文化,承载着他们的历史记忆和文化认同。

3. 社会交流与合作:苗族建筑的集中布局和村寨群落形成,鼓励了苗族人民之间的社会交流和合作。

这种紧密的村落布局不仅便于人们之间的互访互助,还为传统节日、婚嫁等集体活动提供了有利条件,加强了社区和家庭的凝聚力。

浅谈苗族文化中国地域广大,各地区民居有各自的特点,在少数民族地区,这些特点尤为明显。

气候和地质条件与民居风格有着重要联系,但是民居的风格还受到其他因素诸如历史、风俗等等一系列因素的影响。

各个地区的民居因其特色,形成了一种建筑文化。

这种建筑文化既反映一个地方的历史、宗教、风俗、地理,还展示了一个地方的审美特征、文化素养。

纵观中华大地,各具特色的一幢幢民居,恰似不同风格的一幅幅立体的水墨面,令人诗意油生,回味无穷。

北京的四合院、西北黄土高坡的窑洞还有广东福建一带的客家土楼都各具特色,而苗族的民居也深深刻上了这个民族的特点。

苗族有着十分风趣的的建房习俗。

建房是苗族人民生活中非常庄重的一件事,选择屋基的日子十分讲究。

苗族一般是村寨聚居,宅地选择避阴向阳,有的选在周围尽是绵延起伏的峰峦中,有的选择在背靠峭壁的山峰或群山环抱的山腰里,有的选择在苍松翠柏下或山峦层叠的高山上。

有钱的人家还专门请来风水先生定向采标,选择宅基。

宅基选好后,还要选日子动工。

一般是根据伤悲的八字来推测,是否有相生相克的,选好吉日良辰后,主人请来手艺高超的木匠师傅,选一棵粗壮高大的山木作为房间的中柱,称为“架马”。

砍树前,木匠师傅向杉树的根捋酒、掐肉以示祭祀,并念道:“哪棵树最大?哪棵树最高?这棵树最大!这棵树最高!人有九抱九,高到九云霄,今天把你砍,造房万年牢。

”吉语念完后,木匠师傅用斧子在树上砍三斧,递给主人砍三斧。

再将斧子交给帮忙的人将树砍倒。

树倒的方向很有讲究,一定设法将树倒向东方,以示吉利。

再将砍倒的树按中柱尺寸锯断、剥皮、刨光,运到家中。

木匠还要烧香点烛,杀鸡敬鲁班师祖,在柱头上认真弹上一条中墨线,称作“发墨”,表示新房动工。

新房立好后要上大梁,在起房造屋中,上梁被视为是一件隆重的大事。

梁木选择也很讲究,一般选用杉木、椿木、梓木等。

这类树木的再生性很强,主树被砍伐后,来年又从根部发出很多新枝,表示兴旺发达。

当地的习俗是梁木由郎舅送,上梁这一天,郎舅家将梁木砍好,制成毛坏,用红布包裹,请人抬到主人家,主人要备鞭炮到寨边迎接梁木。

苗族民居建筑风格苗族是一个古老而又多姿多彩的民族,自称“木”“蒙”、“达木”、“达吉”。

他称有几种情况,一是以服饰颜色而称“红苗”、“花苗”、“白苗”、“黑苗”等;二是以住地或种植的作物而称“高地苗”、“八寨苗”、“栽姜苗”等;三是旧时代统治者对他们的侮称,如“生苗”、“熟苗”、“麻布苗”等。

新中国成立后统称“苗族”。

广西的苗族占全国苗族人口5.5%,占广西人口1%,在广西各族人口中排在汉、壮、瑶族之后位居第四。

全国苗族的主要分布地在贵州和湖南,广西的苗族主要居住在与湖南、贵州、云南接界的广西北部、西北部和西部的山区。

苗族最大的特点是盛产各种木材和土特产,保持灿烂古朴的民族传统文化。

湘西苗族多居山区,山高林密,就地取材建造民居及为普遍。

木屋房、青石墙、黄土墙、黑瓦房和古色古香的吊脚楼是湘西苗族民居的主要风格;这里的苗族一些上层人物和富裕人家也修筑砖石木结构的风火墙壁的四合院落,舒适、宽敞而幽深;也有苗族一些贫寒人家建起简陋的石板屋和树皮或茅草盖顶的茅屋。

每个民族的建筑和他们的日常生活息息相关,也正是他们的生活传统间接地影响着当地族群的生活习性。

传统的蒙古族民居是蒙古包,蒙古族是游牧民族,蒙古包正是适应了这一特点----利于安装与拆卸。

蒙古包是一种天幕式的住所,呈圆形尖顶。

通常用羊毛毡子一层或二层覆盖。

蒙古包是满族对蒙古族牧民住房的称呼。

“包”满语是“家”“屋”的意思。

古时称作“穹庐”“毡包”。

蒙古包分两种。

一种是牧区夏季用的,为移转式的,一种是冬营地为半固定式的。

蒙古语称移转包为“乌尔郭格尔”。

蒙古包在大雪中阻力小,不积雪,下雨时包顶不存水。

包的门方长而小且连地面,寒气不易侵入。

包的百叶哈纳是用数根相等的细木棍和牛皮绳连结而成,用时拉开便成圆形的蒙古包墙,搬迁时折叠,又能当勒勒车的车板。

包的顶端有个口就是天窗,可通烟通气,又可采光。

敖包最初是在无际的草原上蒙古族人民道路和境界的标志,起指路,辨别方向和行政区划的作用。

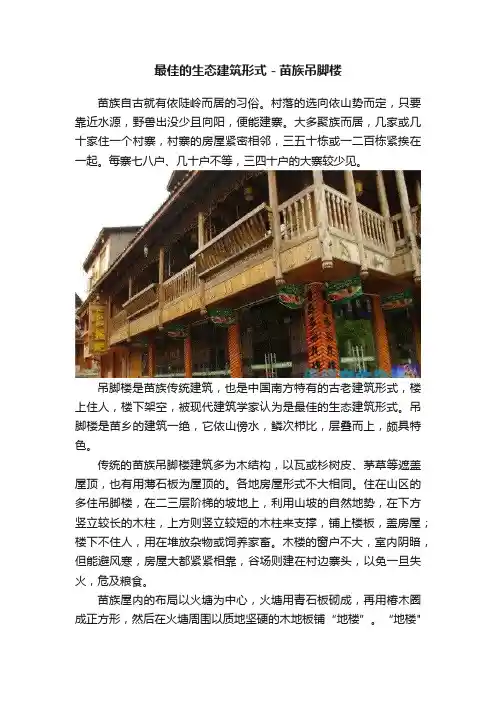

最佳的生态建筑形式-苗族吊脚楼苗族自古就有依陡岭而居的习俗。

村落的选向依山势而定,只要靠近水源,野兽出没少且向阳,便能建寨。

大多聚族而居,几家或几十家住一个村寨,村寨的房屋紧密相邻,三五十栋或一二百栋紧挨在一起。

每寨七八户、几十户不等,三四十户的大寨较少见。

吊脚楼是苗族传统建筑,也是中国南方特有的古老建筑形式,楼上住人,楼下架空,被现代建筑学家认为是最佳的生态建筑形式。

吊脚楼是苗乡的建筑一绝,它依山傍水,鳞次栉比,层叠而上,颇具特色。

传统的苗族吊脚楼建筑多为木结构,以瓦或杉树皮、茅草等遮盖屋顶,也有用薄石板为屋顶的。

各地房屋形式不大相同。

住在山区的多住吊脚楼,在二三层阶梯的坡地上,利用山坡的自然地势,在下方竖立较长的木柱,上方则竖立较短的木柱来支撑,铺上楼板,盖房屋;楼下不住人,用在堆放杂物或饲养家畜。

木楼的窗户不大,室内阴暗,但能避风寒,房屋大都紧紧相靠,谷场则建在村边寨头,以免一旦失火,危及粮食。

苗族屋内的布局以火塘为中心,火塘用青石板砌成,再用椿木圈成正方形,然后在火塘周围以质地坚硬的木地板铺“地楼”。

“地楼"离地面约30厘米,内设火塘。

火塘边安设祭祀祖先的灵位,人们的起居、饮食、祭祖、敬神、打坐都在火塘旁。

因此,到苗家做客,如未得到主人邀请,不能在“地楼"火塘边的凳子上坐。

当主人邀请就座时,必须到外边擦掉鞋子上的泥巴才可在火塘边坐下。

苗家对于火塘有着特殊的情感,有书记载:“当时苗民被迫迁徙深山老林,无房居住,只好栖身岩穴,或者搭棚为屋,避风躲雨,因为穷得没有铺盖。

所以借助火坑烧火御寒。

"吊脚楼除了具有其本身的特点、形式外,还有其深刻的文化内涵,即空间宇宙观念。

这在苗族吊脚楼正梁中央的普遍存在的那一神秘象征符号可见一斑。

符号呈圆形,分内外两层,外圈为朱红或墨汁绘就,中心则用红色,如一“卵”形,整个符号形状十分古拙。

其基本含义是房屋可以包含宇宙,容纳天地。

从某种意义上说,苗族吊脚楼在其主观上与宇宙变得接近,更为亲密,使房屋、人与宇宙浑然一体。

浅析湘西苗族居民建筑形式和特点作者:刘雨绵来源:《砖瓦世界·下半月》2019年第01期摘; ;要:从苗族的迁徙说明各地的苗族建筑特色,以湘西苗族为例,从湖湘建筑特色引申到湘西苗族建筑,见证其互相的影响,并且分别阐述苗族的各种建筑形式和建筑习俗。

结合苗族的住宿习俗分析其建筑结构特点和艺术特点。

最后阐明其民居建筑对于整个中国建筑的意义。

关键字:湘西、苗族、民居建筑、特点一、苗族历史上的迁徙及分布苗族主要分布在广西、贵州和湖南,他们现在的分布是由历史上的多次迁徙造成。

迁徙大致路线是由黄河流域至湘(湖南)、至黔(贵州)、至滇(云南)。

根据专家的研究,苗族历史上有五次大的迁徙。

第一次大迁徙,是苗族先民以其发源地今四川的雅磐江、岷江、巴江、嘉陵江四水的上中流域地带,沿长江向东迁徙到长江中游的南北两岸:南岸的达到洞庭、彭蠡之间定居下来;北岸的达到江汉平原。

在这里居住了很多年,随着生产的发展,生活改善,人口增多,科技文化水平也日益提高。

这是苗族首次由西向东的大迁徙,大迁徙的原因是远古羌人南下,迫使苗族先民向东迁徙,时间约在若干万年以前(原始初民社会)。

第二次大迁徙,是苗族先人在长江中游居住很久之后,人多势大,号称“九黎”,与南方的炎帝族发生矛盾,打败了炎帝族,一部分追逐炎帝族直达黄河北岸。

在这里又经过了很多年,九黎族的势力越来越强大。

这时诞生的蚩尤,聪明好学,勇敢善战,后来成了九黎族的首领,制造多种兵器,军事力量强大,与来其黄河上游的黄帝族发生武装冲突。

起初黄帝九战九败,后来联合炎帝族等,与蚩尤大战于涿鹿之野,结果蚩尤战败被杀,身首异冢。

从此九黎族的各部虽与黄帝族斗争了很长时期,但终因群龙无首屡战屡败。

这次由南向北的迁徙,时间约在4300—4600年之前(远古到黄帝)。

本文将会以湘西州境内的苗族建筑为例分析。

二、湖南古建筑对湘西苗族建筑的影响湖南的古建筑是湖湘文化一个重要组成部分,具有三个明显特征:一是木结构多。

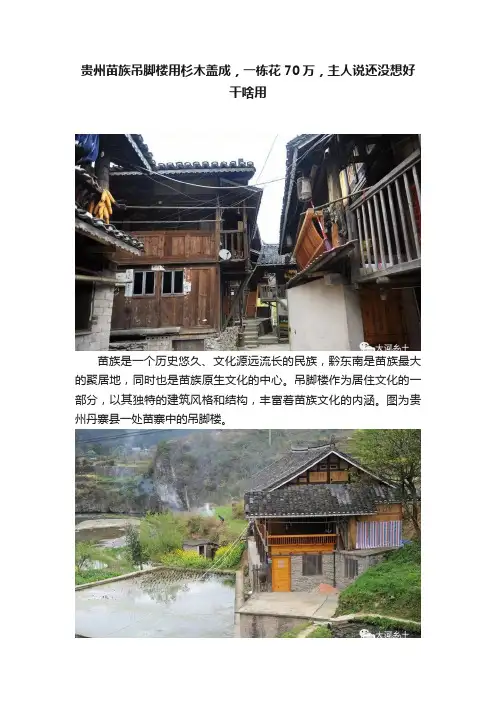

贵州苗族吊脚楼用杉木盖成,一栋花70万,主人说还没想好干啥用苗族是一个历史悠久、文化源远流长的民族,黔东南是苗族最大的聚居地,同时也是苗族原生文化的中心。

吊脚楼作为居住文化的一部分,以其独特的建筑风格和结构,丰富着苗族文化的内涵。

图为贵州丹寨县一处苗寨中的吊脚楼。

吊脚楼是苗族干阑民居的俗称,当地人称为“楼房、半边楼”。

其建筑形式有两种,一种是建筑在平地上的吊脚楼,一种是建在斜坡上的吊脚楼,也就是“半边楼”。

一般情况下,吊脚楼的楼上住人,楼下架空,通风性能极好,被现代建筑学家认为是最佳的生态建筑形式。

图为丹寨县大簸箕苗寨一栋建在山坡水田边的吊脚楼。

吊脚楼的主要建筑材料是木头,建房者不用一钉一铆,采取金瓜梁方、斗拱支柱、木头开糟、穿榫合接而成,因而结构严密坚固,可历百年不倒。

“建房的都是我们当地的师傅,基本不用机械设备,而是用手工来打造。

”在排莫村,杨大哥坐在自家的吊脚楼前向摄影师介绍。

杨大哥1974年出生,今年45岁,家有一儿一女。

之前,他和妻子一直在广东的制衣厂打工。

因为家里的吊脚楼盖好不久,内部需要装修,他就留在家里,妻子一个人去了广州继续打工。

听说我们想看看吊脚楼的内部情况,他很热情地邀请我们进了家。

进入杨大哥家的吊脚楼,只见房屋支柱、墙面、地板和正厅储物柜,所有的材料全是原木,房间内散发着木头好闻的气味。

“这些木头都是杉木,为了防虫蛀,外面刷了一层桐油。

”杨大哥说,因为房子盖好后进行了内部装修,时间不长,所以家具和生活用具都还没有摆放进去。

“这个楼是一个在平地上建起来的,和苗家传统的吊脚楼结构一样,一共三层,一层不住人,是用来养鸡养猪、放置农具的,二层是生活起居的地方,三层比较小,可以住人也可以放粮食。

”杨大哥介绍。

图为堂屋外的走廊,廊外设有半人高的栏杆,栏下有长凳,可以供人休息或凭栏远望。

在吊脚楼二楼,除了偌大的堂屋正厅,在正厅的两侧还各有三个房间,目测整个使用面积约有近两百平方。

图为正厅一侧分布的三个房间。

贵州苗族风俗有哪些

贵州苗族是中国的一个少数民族,拥有独特的文化和风俗。

以下是一些贵州苗族的风俗特点:

1.侗寨建筑:贵州苗族传统的村寨建筑以侗寨为主,建有木

质的吊脚楼。

吊脚楼通常有三层,底层用于存放家畜和农

具,中间层是厨房和休息区,顶层是卧室和起居室。

吊脚

楼突出于山体之上,形成了苗族特有的村落风景。

2.银饰和服装:贵州苗族的女性喜欢穿着华丽的服装,搭配

精致的银饰物。

其中,苗族的代表性服装包括蓝色的大襟

绣花长衫、黑色的长裤和腰带。

女性还喜欢戴着银质的耳

环、项链、手镯、腰饰等饰品,这些饰品常常精美且繁复。

3.花山节:花山节是贵州苗族最重要的节日之一,也是传统

的婚庆节日。

节日期间,村寨装饰得五彩斑斓,人们穿着

节日盛装,进行舞蹈、歌唱、荡秋千等庆祝活动。

节日期

间还会进行传统的苗族婚礼仪式、相亲和婚配活动。

4.阿妹赛歌:阿妹赛歌是苗族的民间艺术表现形式之一,常

在节日和婚庆等场合进行演唱。

阿妹(即女歌手)用咬丝

和托声的技法演唱,歌曲内容通常讲述爱情、婚姻、生活

等主题,以及对家乡的怀念和祝福。

5.赛龙船:苗族有传统的赛龙船活动,通常在农历五月份举

行。

人们装扮成龙形,以龙船竞赛的形式庆祝丰收和祈福。

以上是贵州苗族的一些风俗特点,这个民族有着丰富的传统文

化和独特的生活方式,深受许多人的喜爱和关注。

苗族民居与文化习俗苗族民居不仅是日常生活的地方,同时也是一个民族文化集中表现的场所。

苗族建筑艺术。

同苗族其他门类艺术一样。

积淀有很多纯粹的苗族文化成分。

平时的生活、生产劳动、亲朋聚会、宗教话动,如纺织、刺绣、饲养、婚宴、祭祀等都在这里进行。

这些文化成分直接呈现在建筑形式的表层。

或隐含在建筑形式之内部。

由于这些习俗话动和自然条件的长期影响,这些文化成分构成苗族建筑艺术特色的内容。

一、风趣的建房习俗建房在苗族人民的生话中是一件很庄严的人事,择屋基选日子十分讲究。

苗族一般是村寨聚居,宅地选择避阴向阳,有的选在周围尽是绵延起伏的峰峦中,有的选择在背靠峭壁的山峰或群山环抱的山腰里,有的选择在苍松翠柏下或山峦层叠的高山上。

有钱的人家还专门请来风水先生定向采标,选择宅基。

宅基择好后,选日子至关重要,首先要从上辈的年庚八宇推测:有无属相相克,如无克相,即是吉兆。

一般是定在当年的秋冬,苗家喜欢丑、亥、已、未、酉、卯等日子为吉日良辰。

吉日定好后,主人请来手艺高超的木匠师傅,带着酒、肉、角、糯米饭、香纸和斧子、锯子、尺子上山选好一棵茂盛、粗壮、挺直的杉木作新房的中柱,称为“架马”。

砍树前,木匠师傅向杉树的根捋酒、掐肉以示祭祀,并念道:“哪棵树最大?哪棵树最高?这棵树最大!这棵树最高!人有九抱九,高到九云霄,今天把你砍,造房万年牢。

”吉语念完后,木匠师傅用斧子在树上砍三斧,递给主人砍三斧。

再将斧子交给帮忙的人将树砍倒。

树倒的方向很有讲究,一定设法将树倒向东方,以示吉利。

再将砍倒的树按中柱尺寸锯断、剥皮、刨光,运到家中。

木匠还要烧香点烛,杀鸡敬鲁班师祖,在柱头上认真弹上一条中墨线,称作“发墨”,表示新房动工。

新房立好后要上大梁,在起房造屋中,上梁被视为是一件隆重的大事。

梁木选择也很讲究,一般选用杉木、椿木、梓木等。

这类树木的再生性很强,主树被砍伐后,来年又从根部发出很多新枝,表示兴旺发达。

当地的习俗是梁木由郎舅送,上梁这一天,郎舅家将梁木砍好,制成毛坏,用红布包裹,请人抬到主人家,主人要备鞭炮到寨边迎接梁木。

吊脚楼是哪个民族的吊脚楼是苗族的苗族吊脚楼是苗族特有的一种建筑形式。

地区分布是贵州、云南、湖南等。

在凯里苗族山寨中,居住人家大部分都是吊脚楼。

苗族大多居住在山区,山高坡陡,平整、开挖地基极不容易,加上天气阴雨多变,潮湿多雾,砖屋底层地气很重,不宜起居。

因而,苗族历来依山傍水,构筑一种通风性能好的干爽的木楼,叫“吊脚楼”。

苗族的吊脚楼通常建造在斜坡上,分两层或三层。

最上层很矮,只放粮食不住人。

楼下堆放杂物或作牲口圈。

两层者则不盖顶层。

一般以竹编糊泥作墙,以草盖顶。

现多以改为瓦顶。

苗族的吊脚楼建在斜坡上,把地削成一个“厂”字形的土台,土台下用长木柱支撑,按土台高度取其一段装上穿枋和横梁,与土台平行。

吊脚楼低的七八米,高者十三四米,占地十二三个平方米。

屋顶除少数用杉木皮盖之外,大多盖青瓦,平顺严密,大方整齐。

吊脚楼一般以四排三间为一幢,有的除了正房外,还搭了一两个“偏厦”。

每排木柱一般9根,即五柱四瓜。

每幢木楼,一般分三层,上层储谷,中层住人,下层楼脚围栏成圈,作堆放杂物或关养牲畜。

住人的一层,旁有木梯与楼上层和下层相接,该层设有走廊通道,约1米宽。

堂屋是迎客间,两侧各间则隔为二三小间为卧室或厨房。

房间宽敞明亮,门窗左右对称。

有的苗家还在侧间设有火坑,冬天就在这烧火取暖。

中堂前有大门,门是两扇,两边各有一窗。

中堂的前檐下,都装有靠背栏杆,称“美人靠”。

吊脚楼是苗族传统建筑,是中国南方特有的古老建筑形式,楼上住人,楼下架空,被现代建筑学家认为是最佳的生态建筑形式。

吊脚楼是苗乡的建筑一绝,它依山傍水,鳞次栉(zhì)比,层叠而上。

吊脚楼的形成有历史的原因,也有自然的原因。

据建筑学家说,苗族吊脚楼是干栏式建筑在山地条件下富有特色的创造,属于歇山式穿斗挑梁木架干栏式楼房。

从历史来看,苗族的建筑文化可以追溯到上古时期。

肇(zhào)始于环太湖地区苗族祖先蚩(chī)尤所在的九黎部落集团,他们参与了环太湖地区河姆渡文化和良渚文化的创造。

苗族民居与文化习俗【摘要】苗族是中国的一个少数民族,具有独特的民居和文化习俗。

苗族民居特点包括建筑结构简单而实用,多采用木质材料;苗族传统文化习俗包括各种节日、婚嫁礼仪等,传承至今;苗族地域特色主要体现在山区生活和耕作方式;苗族服饰文化以绣花为主要特点,色彩丰富多样;苗族音乐舞蹈具有独特风格,常常伴随着各种节日和庆典活动。

保护和传承苗族民居与文化习俗对于维护少数民族传统文化的多样性和丰富性至关重要,需要政府和社会各界的共同努力。

通过对苗族民居与文化习俗的研究与保护,可以更好地了解和体验这一民族的独特魅力,也有助于促进文化多样性的传承与发展。

【关键词】苗族、民居、文化习俗、特点、传统、地域特色、服饰文化、音乐舞蹈、保护、传承。

1. 引言1.1 苗族民居与文化习俗概述苗族是中国的一个少数民族,其拥有独特的民居和文化习俗。

苗族民居特点突出,建筑风格独特,大多建在山间、河畔、溪谷等自然环境中,形成了独具特色的建筑群落。

苗族传统文化习俗丰富多彩,包括祭祀、宗教信仰、节日庆典、婚俗习惯等,体现了苗族人民对自然的崇敬和对生活的热爱。

苗族地域特色主要表现在地理环境、生活方式、传统产业等方面,展现了苗族人民的勤劳、智慧和包容的品质。

苗族服饰文化精致多彩,色彩斑斓,图案独特,体现出苗族人民对美的追求和对生活的热爱。

苗族音乐舞蹈活泼欢快,节奏明快,激情四溢,展示了苗族人民的生活态度和情感表达。

保护和传承苗族民居与文化习俗,是保护和弘扬中华民族优秀传统文化的重要举措,也是促进民族团结和文化交流的重要途径。

2. 正文2.1 苗族民居特点苗族民居是苗族人民居住的房屋,一般分为木楼和土楼两种类型。

木楼是苗族人民传统的居住形式,多为三层或四层建筑,底层为牛栏和厨房,中层为起居室和卧室,顶层为仓库。

木楼建筑结构严谨,多采用榫卯结构,给人一种稳固耐用的感觉。

而土楼是苗族人民的独特建筑形式,多分布在山区或丘陵地带。

土楼采用厚实的土墙和石块建造,墙体坚实耐久,有着良好的防护作用。

苗族的居住1.村寨。

苗族一般都是住在靠山近水的坡地,或者河谷旷野之中,组成一个个的村落,周围有层层梯田和山林。

通常都是同一个家族、同一种服饰的人家聚居在一起;同宗兄弟住在一个近邻的几个村寨,单家独户的现象是很少见的。

每个自然村少则几十户,多则几百上千户。

村寨都有供男人休息聊天的场地,周围都习惯种有枫树、柏树等,任何人都不得随意砍伐村前村后的风景树。

2.吊脚楼。

苗族传统的民族民居建筑。

由于苗区山区多,平地较少,故人们只能靠山坡修建房屋,即吊脚楼。

吊脚楼房基分上下两层,房屋朝外的一面是吊脚。

这种吊脚楼均为三层楼。

楼下底层一般作牛栏、猪圈,或者存放柴火等杂物;中层住人,开间与平房相同,在大门前多了一个较宽的走廊,走廓的外沿有供人坐的木板和数十根弯曲的木条栏干,这是姑娘绣花织布或者家人劳动之余乘凉和休息的地方。

3.平房。

苗族民居建筑之一。

为木质穿斗结构的传统建筑。

建房前,先由木工挑选粗而直的木料作为房柱。

由枫木作第一个中柱,中柱一般为5-7米高。

房顶为人字形,房屋通常是三间正房(个别富裕人家修五间正房),分上下两层,每间宽约4米,中间正房为堂屋。

正中开大门,门的两侧各开一窗,与大门相对的板壁上安有祖先的香火、神龛。

这是祭祀祖先、接待客人进餐和家人休息的场所。

堂屋左右两大间,其中一间房中有四方火坑,坑中放一个三脚架,供煮饭菜和冬天取暖之用,火坑一侧为卧室,铺有地板;另一间铺有地板,隔成两小间作卧室。

两旁的正房楼上作存放粮食作农具之用,有楼梯上下;厨房和舂米房一般设在正房以外的偏房里,其余牛栏、猪圈、鸡鸭窝和厕所都修在正房外的空地上。

平房一般都是灰黑色瓦房,用青瓦盖顶,木板作壁。

但也有个别由外地迁来的苗民,常住黄色茅草房。

EXCHANGE交流452014年第4期苗族居住建筑档案研究□汤建容【摘 要】苗族人民非常重视他们的居住建筑,并且在这方面产生了众多的档案。

笔者通过收集整理及其梳理,主要从苗族居住建筑习俗档案、苗族居住建筑形式档案和苗族吊脚楼建筑档案三方面进行了研究。

【关键词】苗族居住建筑档案研究其次是建房过程中的作法和禁忌。

苗族建房必请先生择定吉日良辰,屋梁一般选择椿树或杉树。

梁木运至建房工地,除木匠师傅外,不容人或动物横跨或骑坐。

“上梁”是整个立房仪式中最精彩部分。

届时,梁木中央,一块红色方巾对角钉牢,内置一本历书,一支毛笔和少许钱币。

木匠师傅附梯攀上屋顶,高声咏诵上梁词,面向四方抛撒糯米粑,场面热烈非凡。

房屋建造过程中也有很多讲究,比如做木工时,关于柱头就有讲究,要按照树木生长的原本方向做柱头,即树巅在上方,接地的一端照旧接地,不能颠倒,否则就犯大忌。

苗族人民的居住建筑习俗是与当时苗族人民的经济状况和政治地位紧密联系在一起的。

现如今,各族人民平等团结,苗族人民根据自身的条件和愿望进行居住建筑的选择,但在建筑居住房的过程中,还保留一些以前的习俗,我们都应该尊重苗族人民的选择。

二、苗族居住建筑形式档案苗族居住建筑形式方面的档案经过梳理得知,苗族居住建筑形式多样,各地因地理、气候条件以及人们生活方式、经济状况、文化背景等影响而各不相同。

比如黔东南、湘西南、渝东、桂北的苗族住房有平房和楼房两种,多数为瓦房,也有少数草房;贵州中西部及桂西一带,瓦房草房都有;安顺、平坝、镇宁一带用薄石板盖房和装修板壁;湘西、黔东北苗族的住宅多为平房,形式和使用情况同黔东南的平房大体相似;云南文山有些苗族住宅,四壁多用竹条纺织,抿上泥土,屋顶盖苗族人民非常重视他们的居住建筑,因为居住建筑在他们的日常生活中起着非常重要的作用。

平时苗族人民的生活、宗教活动以及包括如饲养家畜禽、织布、绣花等生产劳动都在居住建筑里进行。

苗族人民居住建筑方面产生了众多的档案,通过收集整理及其梳理,笔者主要从苗族居住建筑的习俗档案、苗族居住建筑的形式档案和苗族吊脚楼建筑档案三方面进行研究。

作者: 戴桂凤[1];吴天明[2]

作者机构: [1]中央民族学院;[2]贵州省黄平县文管所

出版物刊名: 民俗研究

页码: 77-78页

主题词: 苗族;贵州省;习俗;少数民族;建房;恶劣环境;木结构;发展史;迁徙;房屋

摘要: <正> 苗族是我国南方主要少数民族,分布在贵州、湖南、广西、云南、四川等省区,其中大部分居住在贵州省。

苗族的发展史是一部凝聚苗族人民血泪的迁徙史。

每迁徙一处留给苗家的只是荒山野岭,不屈的苗族人民就是在这种恶劣环境下建立了一座座新家园,并形成了苗族独特的建房习俗。

下面以贵州省黄平县台腊苗寨为例叙述苗族建房习俗。

台腊寨位于贵州省黄平县城东十一公里处.全寨共有39幢房屋,多建于台腊坡顶之上,空气新鲜,视野开阔。

四周古木环绕,宁静幽雅。

又因地势较为平缓,故多为地屋。

房屋系木结构,盖小青瓦,两山是用竹条编织,再涂抹牛粪建成。

一般为五柱六瓜,五柱四瓜、三柱二瓜、六柱四瓜。

多为四联三间,即一明间两次间,配有偏厦。

明间宽1.2丈,进深1.8丈,次间宽1.1丈,进深1.6丈,房梁。

靖州:苗乡起新屋上梁最有趣堂侄来电话,说是近日家里起新屋,要我们回去陪客。

在老家,起新屋可是一件大事,是整个房族和全寨人的喜事。

去年,堂叔家起新屋,恰逢在外地出差,实在抽不开身,不能回去,心里遗憾了好一阵子。

这一次,没有急事,我必得回去捧场。

何况,我也已经一年不回老家了,非常想念那里的山,那里的水,那里的人。

起新屋本是亲情聚会的一个最好机会,全寨的人都会主动来帮忙,亲戚朋友也都会赶来祝贺,可以热热闹闹、名正言顺的聚一聚、叙一叙。

而且,我还是在小时候参加起新屋的,那么多年了,一直念念不忘那份热闹,那份开心,经常梦想亲临现场再去体验那些风土人情。

加上今年5月,中央电视台7套《乡土》栏目把镜头对准靖州苗族侗族自治县锹里苗乡,以全新视角向全国观众展现了魅力独具的苗族民俗民族文化。

摄制组不仅完整的记录了金山寨一户人家建房上梁这一习俗的整个过程,还敏锐地捕捉了被誉为“深山珍宝”“天籁之音”的国家级非物质文化遗产——苗族歌鼟,以及苗族群众打糍粑、炸糖果、酿米酒、制作腌鱼和腊肉等这些具有苗家传统民族文化气息的精彩画面。

一段时间,让外人无比羡慕,无限向往……感同身受,同为锹里人,其实我们南山寨起新屋的情况也与金山寨差不多,一样的神秘和奇妙。

看过纪录片之后,更激起了我的兴致,盼望着有朝一日能回到苗乡参加这样的活动。

如今机会来了,绝不会错过。

女儿已经读大学了,却从来还没参加过这样好玩有趣的活动,于是非常积极,大清早就催促着我们赶快出发。

这一次与以往不同,因正好是在暑假里,孩子们都在家,而且天气又好,拖娘带崽的,亲戚来得特多,所以更有人气。

驱车赶到老家,这里早已人头攒动,好不热闹。

在靖州苗乡侗寨起新屋,形式和过程大同小异,选屋场、备木料、偷梁木、发墨、施工、竖房、上梁、安龙谢土、装神龛、立楼门......别具一格的礼仪、内涵丰富的文化,三天三夜也说不完。

去年,我已写了一篇《苗乡侗寨起新屋》,介绍了起新屋的相关程序,今天,不再一一累赘其他环节了,仅仅就上梁的情况与大家一起分享。

镇远县的苗族民居特点苗族多居高坡、半坡。

住房分为楼房、平房两类。

1949年中华民国前,大部分房屋用杉木皮覆盖或割茅草盖。

多数人居住木质草房、泥巴墙草房、竹篾墙草房,个别特困户住叉叉茅草房,极少数大户人家住砖房。

1950年以后,逐步建有木质瓦房。

20世纪70年代至90年代,以木质结构瓦房为主。

进入21世纪初,建有砖房。

砖房有仿古式、吞口式、白磁砖式,有室内厕所砖房,也有室外厕所砖房。

(一)木楼房。

楼房的结构,房架分为柱头、地脚枋、檩子、干枋、橼檐等。

柱头多为杉木,枋子多为松木。

楼房的建筑多为五柱四瓜,进深6.6米,房架高11米。

也有五柱六瓜的,前后各增1米,前檐的高瓜(柱)直接落于屋基外坎,或塔三檐步,称为吊脚楼。

楼房排列的具体造法:每排列柱五根,按6.6米进深的层基,各柱头相距1.6米,由地脚枋直上高2.26米起一穿枋。

为了房屋坚固,一穿用两层枋,楼枕架于上下穿枋中间。

起二穿高2.3米,在前檐柱4.6米高处,伸出挑手。

金柱和檐柱之间的桃枋上,先伸长瓜的瓜枋,再伸上短瓜,这样成为楼房完整的一列即屋架的一扇。

三间楼房,要做成五以上四列房架,两间做成三列,按开间的宽窄,做好楼枕和干枋,将楼枕和干枋榫穿上就成房架。

房架是前后两排子,在两面钉上椽檐,盖上瓦,就算落成。

三间楼房,中间是明间称堂屋,宽4米,正中供有神龛。

堂屋前面壁往后移0.83米,便成为吞口式,前面二柱和檐柱之间的长瓜,直下伸在地脚枋上,称夹柱。

堂屋两侧两次间,以一间做伙房,称火坑。

伙房里边仍隔一间为卧室,称火房里边房间。

另一间由中柱生于枋,作为里外两个房间。

堂屋正中前壁,制大门四门四扇,侧面开一窗子,两次间面壁正中也安置一窗子,由里壁用拉板开关开窗或关窗。

前面吞口安置有亭凳,亭凳上面和两次门都配制有栏杆或走廊。

房屋的另一侧,架有楼板梯。

供人上下。

还有楼房,两侧将楼枕伸长四尺,竖起1根小柱头,当地人称为:生上亮瓜。

前面,侧面再配制栏杆,称为转角楼。

苗族建房习俗

苗族的建房习俗,如同苗族其他门类艺术一样,积淀着很多纯粹的苗族文化成分,由于这些习俗活动受自然条件、意识形态的长期影响,这些文化成分构成苗族建筑艺术特色的内容。

这里,笔者仅以黔东南清水江沿岸苗族的一个重要分支——河边苗修建木房的习俗,向大家略做简述。

一、选择宅基(苗语叫gnab dax zaid,以下的拼音皆为苗语)

苗家选择宅基喜欢避阴向阳,还讲究风水和定向采标。

宅基尽可能选择背靠大青山,屋朝宽阔的山坳处。

苗家这样取向,认为大青山是龙脉,龙脉连通宅地自然是风水宝地,屋朝宽阔的山坳处是迎接富贵扑门而来。

忌屋后对着深谷和山凹风口,认为这样的地基风从背后吹,必然住不宁,睡不暖。

修整地基要选择吉日,地基挖、补、填、砌、铺平整后,木匠师傅在宅基的预设大门处象征性地挖几锄,烧香化纸,捋酒,杀只红公鸡,把血沿着宅基四周滴一遍,祷告天地神灵,破土动工。

二、挑选中柱(det jongb zaid)

苗家挑选中柱(也称中堂柱)很讲究,一般都选择杉树或松树,选择做中柱的树子要茂盛、粗壮、挺直,忌用遭雷击或虫咬折断的断尾树,有断子绝孙之嫌。

砍中柱一般是在秋冬时节。

砍树前,先点香烧纸、捋酒,在树干上捆一根细麻绳,麻绳还穿有一根尺来长、搓成手指般大的棉条,并念:“今日日平,今日日建,我来砍树,用

来建房,牢靠万年,发子发孙,富贵吉祥”。

用麻绳和棉条捆树意是已求得山神的同意并用钱向山神买了这棵树,主人家已选定来做中柱,谁也不能动用。

树砍到后,削皮,修整,用得急的就按尺寸所需锯断,运回家去,不急用的暂不剔除枝桠,放在山上等树干了后再运回家。

三、发墨(faf mangf zaid)

树木运到家后,选好吉日,请掌墨的木匠师傅来“发墨”。

“发墨”要一只公鸡,三杯酒,三块肉(煮熟。

以下同),三条鱼(煮熟。

以下同),一升米(凡是一升米的里面都插有12元钱,米和钱是酬谢给师傅的礼信。

下同)。

木匠把选好做中柱的树木架在木马上,用斧子削砍平整、用刨子刨光后,点香插在木马上,化纸,在柱子的中间从头到尾弹上一根中墨线,口念吉言,杀一只红公鸡敬请鲁班师傅,把鸡血沿着墨线滴在中脉柱上,然后敬酒、掐肉、掐鱼在地上,表示新房正式动工。

四、立房(xongt zaid)

经过一段时间的忙碌,各项工作都做好后,就选定吉日立房了。

立房一般需要两天,本房家族和亲朋好友都来帮忙。

第一天主要是“排扇”(paif hxint zaid),又称串房柱,即是把房柱组装排成几列。

木匠师傅在屋基中央设一张四方桌,举行请鲁班师傅帮忙关照仪式。

桌上放一升米,三杯酒,三条鱼,三块肉。

木匠师傅烧过香纸(香插在米上),嘴念口语,杀公鸡敬鲁班师傅,把鸡血滴在各根柱子上,然后倒酒、掐肉、掐鱼在地。

仪式完毕,众人就排扇即串房柱。

每列

由5-10根房柱组成。

房柱高度视房柱数量而定,多则高,少则矮。

房柱之间由上下2-4道穿枋连接,柱间距离基本相等。

房柱排好后就把一列列斜放在早已预先捆绑好的一个高约一丈、长和宅基地等长的木架上。

第二天正式立房,是个大忙的日子。

主人家请巫师(ghout xangs)来给新房“吊圭克”(jot gheib hvib),其意是请各方神灵降临新宅以护佑。

据说有一位神灵是位女性,叫灵鹤子(白鹤),生性害羞,白天请她不大肯来,再且神灵们喜静烦闹,所以巫师请他们时都是凌晨天还没亮的时候。

屋基上放着一张矮桌,桌子上摆放有很多什物:一碗水,三杯酒,三条鱼,一升米,刀头(猪肉),一节由两瓣合起的五倍子木棒(长约五寸,四五厘米粗,从中间划为两瓣,占卜用),三根巴茅草(用于清扫),三兜刺根(用于驱凶避邪),一簇剪成旗幡状的白纸(用于祭祀);桌脚绑有一只白公鸡,旁边还放有一根长三四尺的木棒(木棒的一头划开一个口子)。

巫师烧香化纸(香插在米上),口含一口清水,喷洒向宅基四周,掷五倍子木棒在地上占卜吉凶,如两边都朝上或都扑地,这不和所愿,那就重新掷,直到一边朝上一边扑地为止。

当然一掷就一边朝上一边扑地那是大为吉利、如意。

掷过木棒,占了吉兆,巫师就抑扬顿挫的唱开了,边唱还边抓米往宅基四处撒,又举起巴茅草作拂拭清扫样……持续约半小时之久。

请来了神灵安居护佑,巫师杀白公鸡敬供,把鸡血滴撒在屋基四周,砍掉公鸡的左翅膀,夹在那根已划开一头的那根三四尺长木棒上,同时把巴茅草、白纸幡、五倍子木棒、刺根等也一起在木棒上捆好,然后把它牢牢地绑在中柱的那根椽头上。

“吊圭克”仪式完毕,

立房开始,由掌墨木匠师傅指挥,乡亲们拉索,爬柱,列与列之间用罗檐、楼嵌、檩子、穿枋、横梁等将所有建材连成一个整体,房柱立在磉石上。

每列前后均支出一根挑枋(房屋高大者有上下两根),挑枋之上立墩,把前后房檐托起来。

屋顶呈“人”字型双斜面,前面比后面略短,屋檐前高后低。

新房立起了,家境好的当天还请舅家来上梁。

梁木是由舅家扛送来的,用的是杉木,中间用红绸布包裹。

梁木扛到主人家后,木匠师傅按需要尺寸开好梁口,就两边架上楼梯上梁,主人家的人上左边楼梯,舅家(客人)的人上右边楼梯,用绳子捆住梁木两头慢慢往上拉,然后架在两根中柱(其中一根是“发墨”的中堂柱)最上面的梁口上。

梁木安好,接着要唱上梁歌撒糍粑,主、客两方的人都唱,一般一边三——五人,上一步楼梯就唱一句。

双方的人一步步上到房顶后,一边选一人就在梁木的两头对着划拳、喝酒,吉言祝贺新房建成后,从此发达兴旺、富贵齐全,然后就从梁上往下撒糍粑、钱、糖果,大人小孩蜂拥哄抢,欢声一片,满堂喜庆。

新房立起后,择日还要送请师傅“下马”(kheid meil)。

要一只红公鸡,一升米,三杯酒,三条鱼,三块肉。

木匠师傅烧香化纸,把香插在木马上,双手抱鸡,嘴念口语,敬酒、掐肉、掐鱼,用斧头轻轻地把木马推倒在地,表示建房已经完成,请鲁班师傅下马回去休息。

活鸡作为礼信酬谢给木匠师傅。

五、立大门(xongt diux hlob)、安神龛(ngab jongb dangx)、

“洗”房(sad zaid)、屋基招龙(zaob longf ghab dax zaid)、烧火坑(peed ngab jab dul)

新房装好后,还要择选吉日立大门、安神龛、“洗”房、宅基招龙、烧火坑等。

这些事可以分开来做,也可以一两件事同一天做。

做这些事时一般都请有舅家的人来,亲朋好友都来祝贺、喝酒。

立大门选择在早上,木匠师傅把大门安上,焚香烧纸,口念吉言,杀一只大红公鸡淋血在大门上;煮熟后,再焚烧香纸、捋酒、掐肉,仪式完毕。

安神龛比较严肃,巫师把神龛装在堂屋的中央,神龛必须高于大门下面的框架;安上香炉,点好香,把香插在香炉上,烧上纸,巫师就抱一只大红公鸡,口中有词,教历代祖宗神灵安住在神龛上,庇佑子孙;杀掉公鸡,扯鸡颈处的几簇彩毛粘在神龛壁上,又拿纸钱蘸点鸡血,搁好备用;煮熟了鸡、肉、鱼等,再把它们一一摆在神龛下,点上香插在香炉上、神龛下、大门两边,用蘸有鸡血的纸钱在神龛下焚烧,然后捋酒、掐鸡肉、肉、鱼在地上,请祖宗神灵享用。

给屋基招龙前一般还得先“洗”房子,把屋内的各种邪气灾魇清扫出去。

“洗”房子用桃弓柳箭、铁砂黄豆、一只红公鸡。

屋中央摆一张桌子,上面放一碗清水。

烧香化纸后,巫师用一块红布条缠头,肩扛斧子,口含清水,喷向房屋四周,神态威严地吆喝着从楼上一层层的“洗”到楼下。

一个帮手则紧跟其后,巫师每吆喝一声,他就大声附喊着,赶紧把铁砂黄豆沙沙地撒向房屋的各个角落。

撒好铁砂黄豆,巫师放下斧子,左手拿桃弓,右手持柳箭,对着某个方位说一句

就射一箭,最后一箭是射出门口外。

射箭完毕,把桃弓挂在房梁上,威慑着各类邪祟不敢进屋。

然后捉住公鸡,颈根上抹一刀,直接把它丢到门外去。

“洗”房子结束。

给宅基招龙的意思是招山龙的灵气来驻在宅基上,人住在那里可兴旺发达。

它用的牲礼比较多:一头猪、两只红公鸡(一红一白)、一只鸭、一只鹅、三条鱼,称为五牲。

巫师在房屋的东、南、西、北、中等方位贴好各种符,各个方位都点燃一根蜡烛。

屋中央摆一张桌子,放着巫师的各种东西。

巫师手持铙钹,边敲边唱,不时还腾出手来,抓起符板猛地拍在桌子上。

唱毕,就把猪、鸡、鸭、鹅等宰杀,把血淋在屋基四周。

把这些牲礼修理煮熟后,就把它们摆在屋中央(猪太大,只割猪嘴皮、四只脚蹄即可),巫师又点香烧纸,敲铙钹拍符板,依依呀呀唱起来。

唱毕,捋酒、掐肉、掐鱼在地上,仪式结束。

正式搬进新居,第一次在火坑上烧火做饭时还得请亲朋好友来烧火,叫“烧火坑”。

起火的人必须是位有儿有女、德高望重的老人。

老人烧了火,就去烧香烧纸,杀一只绿头公鸭。

火坑里的火子要用火灰埋好,三天内不得熄灭,表示红红火火、绵延不绝。

苗族是一个崇巫信鬼的民族,在漫长的历史长河中以自己的聪明才智创造了极其丰富的苗巫文化,黔东南清水江沿岸的河边苗的建房有一套繁缛的程序,它蕴藏着特定的文化内涵和具备为民众生活所需的价值功能,渗透着浓郁的民俗文化,是苗巫文化的一种表现形式,是从自然崇拜中演绎而来的,是崇拜自然的精神形态,

涵盖着清水江沿岸的河边苗人求生存、保平安、趋利、避害、祈福等人生意愿。