一张图弄清古代科举制度 古代科举考试排名名称全解析

- 格式:docx

- 大小:20.52 KB

- 文档页数:12

古代科举考试的四级顺序是:乡试、会试、殿试和状元及第。

1.乡试:也称为“举人考试”,是科举考试的第一级。

在每个州府设立考场,选拔优秀的考生进入下一轮考试。

乡试的合格者称为“举人”。

2.会试:也称为“贡士考试”,是科举考试的第二级。

在各省设立考场,选拔乡试合格者进入下一轮考试。

会试的合格者称为“贡士”。

3.殿试:也称为“进士考试”,是科举考试的第三级。

在北京的紫禁城内设立考场,选拔会试合格者进入下一轮考试。

殿试的合格者称为“进士”。

4.状元及第:指在进士考试中成绩最优秀的考生,被封为“状元”,并被授予“及第”称号。

在中国古代,状元及第是一种极为荣耀的荣誉,被视为人生的巅峰。

古代科举考试排名名称科举考试最早开始于隋朝,是由隋文帝创立的。

科举考试是隋朝之后,到1905年之前,历朝历代用来选拔人才的一项制度。

1、凡应考生员(秀才)之试者,不论年龄大小,皆称儒童,习惯上称为童生。

院试由省学政主持,童生参加。

考中的称秀才,也叫生员,一般可称相公。

此二者只是预选形式,乡试、会试、殿试才是正式的科举考试。

2、乡试每隔三年在省城举行一次,参考者为秀才,考中的为举人,可称老爷。

举人第一名称解元,二至十名称亚元。

考期在八月,故又称“秋闱”。

3、会试是在乡试的基础上进行的,时间是在乡试后第二年春天,地点在京城礼部官衙,举人参加,考中后称“贡士”,第一名称会元。

4、会试合格后即参加由皇帝亲自主持或钦命大臣代理主持的殿试。

合格的统称进士,贡士才有参考资格。

殿试分三甲(三等)录取,一甲赐进士及第,二甲赐进士出身,第三甲赐同进士出身。

殿试第一名叫状元,第二名叫榜眼,第三名叫探花。

进士中国古代科举制度中,通过最后一级考试者,称为进士。

隋朝于605年首次开的进士科,被视为科举的开始。

隋、唐时,“进士科”只是科举各科中的一科,考的是诗赋。

因为进士科是常科,考取又最难,故此最为尊贵,地位亦成为各科之首。

宋代以前,进士只需要通过在尚书省举行的“省试”。

自宋以后,进士一律要经过由皇帝主持的“殿试”一关复核和决定名次。

宋仁宗时,曾发生过一名通过省试,但在殿试被黜落的考生愤而投奔西夏的事情。

自此以后殿试都只定名次,而不会黜落考生。

在明朝和清朝,殿试录取考生为三等,称三甲。

一甲三人依次为状元,榜眼,探花,称“进士及第”。

二甲若干(清朝时一般为七人),称“进士出身”。

三甲称“同进士出身”。

世人统称被录取者为进士。

进士是功名的尽头,就算是对名次不满意也不可以重考。

状元是中国科举制度中的最高荣誉,是在最后一关考试(唐朝时的省试,宋以后的殿试)中,得到进士第一名的名称。

状元亦称“鼎元”“殿元”。

古代殿试1一10名的称呼古代殿试是中国古代科举制度中的重要考试之一,它是为了选拔人才,选拔出具有才能和智慧的人进入官场,为国家的发展做出贡献而设立的。

在古代,受到殿试称号的人被视为学问渊博,才华出众的人物,称号的由来也与其表现出的才能和智慧密切相关。

第一名:状元状元是古代殿试中的第一名,是最高荣誉的象征。

状元的选拔标准是最严格的,他们不仅需要在文学、经史、诗词等各个方面表现出色,还需要具备深厚的学问和卓越的才能。

状元一词源自于中国古代的爵位制度,状元即为第一名。

第二名:榜眼榜眼是古代殿试中的第二名,也是备受瞩目的人物。

榜眼的选拔标准与状元相近,他们在各个科目中都有出色的表现,尤其在文学方面有独到的见解和才华。

榜眼一词源自于古代科举考试中的榜单,榜眼即为榜单上的第二名。

第三名:探花探花是古代殿试中的第三名,也是备受关注的人物。

探花的选拔标准相对较低,但他们在文学方面的造诣依然出色。

探花一词源自于古代科举考试中的榜单,探花即为榜单上的第三名。

第四名至第十名:进士进士是古代殿试中的第四名至第十名,他们是考试中表现优异的人物。

进士的选拔标准相对于前三名而言稍低,但他们依然是有一定才能和学问的人物。

进士是中国古代科举制度中的重要称号,代表着学问和才能。

古代殿试是一个选拔人才的重要渠道,通过这一制度选拔出的人才为国家的发展做出了巨大的贡献。

古代殿试的称号不仅仅是对个人的表彰,更是对其才能和智慧的肯定。

这些称号的由来与中国古代的爵位制度和科举考试制度密切相关,体现了中国古代社会对于学问和才能的重视。

在古代,状元、榜眼、探花等称号是人们追求的目标,也是社会上的荣誉。

这些称号不仅代表了个人的才能和智慧,更代表了对于学问和才能的尊重和崇敬。

古代殿试的选拔标准严格,要求参加考试的人具备广博的学问和卓越的才能,只有在各个科目中都有出色表现的人才能够获得这些称号。

古代殿试不仅仅是一个选拔人才的渠道,更是一个展示个人才华的舞台。

古代科举考试的排名排名情况从大到小为:状元、榜眼、探花、进士、贡士、举人、秀才、童生。

具体说,古代“高考”成绩分三等:一二三甲。

一甲只取三名。

第一名称“状元”,第二名称“榜眼”,第三名称“探花”,称“三鼎甲”,都赐“进士及第”;二甲取若干名(根据官场需要),都赐“进士出身”;三甲取若干名,都赐“同进士出身”。

孝廉本是汉朝选拔官吏的科目之一,为士大夫的主要途径。

明清俗称举人为孝廉。

举主与门生汉代士人通过察举和征辟人仁做官、主持州郡察举的列侯。

刺吏、郡称为举主,被举、被辟的贤士便成为举主、府主的门生故吏,后科举考试及第者对主考官亦自称门生。

宋太祖之后,进士由御前殿试取录,进士从此成为“天子门生”;同时亦明文规定以后举人不得自称考官门生。

进士意即贡举的人员。

唐代科目中以进士科最被重视,明、清两代,始以进士为考中者的名称,凡是举人(乡试考中者)经过会试考中者为贡士,由贡士经过殿试录取者为进士。

状元科举考试以名列第一者为状元。

唐代举人赴京应礼部考试都须投状,因此称进士科及第的第一名为状元,也叫状头。

宋代以殿试首名称状元。

明、清会试以后,贡士须作殿试,分三甲取士,一甲三名,第一名为状元。

榜眼科举殿试一甲第二名称榜眼。

北宋初期,殿试录取的一甲第二、三名都称榜眼,意思是指榜中双眼。

明、清两代专指第二名,第三名称探花。

榜眼授翰林院编修。

探花科举殿试一甲第三名称探花。

唐代进士曲江杏园初宴,称“探花宴”,以同榜俊秀少年进士二三人为探花使,遍游名园,探采名花,探花之名始于此,宋代又称探花郎。

南宋以后,专指殿试一甲第三名。

元、明、清三代沿袭不改。

探花授翰林院编修。

贡士古代向朝廷荐举人才的制度。

自唐以后,经乡贡考试合格的叫贡士。

清代,会试考中的为贡士。

会元科举制度中乡试中式为举人,举人会试中式第一名为会元。

举人原指被推荐之人,为历代对各地乡贡入京应试者的通称。

明、清两代,为乡试考中者的专称,作为一种出身资格,中了举人叫“发解”、“发达”,简称“发”,习惯上俗称为“老爷”。

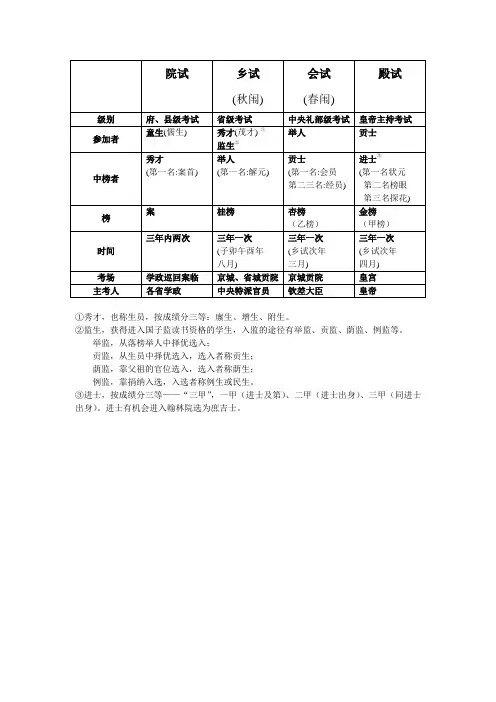

古代科举考试的顺序

1、县州级考试,这级考试叫"童试",——中者称为秀才;

2、省级考试,这级考试也叫"乡试",——中者称举人;

3、国家级考试,这级考试叫"会试",——中者称贡士;

3、经皇上亲监考,这级考试叫"殿试",——中者为进士,前三名为鼎贾三元,考中第一名者称"状元",第二名称"探花",第三名称"榜眼",其他进士称"进士出身"或"同进士出身"。

相关资料补充:

古代科举考试一年有两次,称为“春闱”和“秋闱”。

乡试由取得“生员”资格的人参加,是在各省省城(或京城)举行的考试,每三年一次。

因多在秋季举行,又称“秋试”。

考中者便称为“举人”,也就是“中举”了。

第一名称“解元”。

会试由各省的“举人”会集到京城举行的一种考试,也是每三年一次。

因多在春季举行,又叫“春试”。

考中者称“贡生”,意思是贡献给皇帝选用的“生员”。

考中第一名的叫“会元”。

殿试由取得“贡生”资格的应试者参加,进京入朝上殿,由皇帝亲自出题考。

考试录取的人十分有限,只取三甲,各甲只取三名。

凡考中各甲头三名的都称为“进士”。

考中一甲第一名的叫做“状元”,又称“殿元”、“鼎元”;第二名叫“榜眼”;第三名叫“探花”。

朝考在清代,殿试之后对进士们还要再进行一次“朝考”,特派朝中大臣阅卷,然后根据殿试的名次和朝考成绩,由皇帝分别授予官职。

也就是说,考取了进士,中了状元,就等于做了朝廷的官了。

古代科举考试的排名情况排名情况从大到小为:状元、榜眼、探花、进士、贡士、举人、秀才、童生。

科举考试共分为四级:院试——乡试——会试——殿试四级(殿试由唐代武则天首创,宋太祖时成为定例)。

1.凡应考生员(秀才)之试者,不论年龄大小,皆称儒童,习惯上称为童生。

院试由省学政主持,童生参加。

考中的称秀才,也叫生员,一般可称相公。

此二者只是预选形式,乡试、会试、殿试才是正式的科举考试。

2.乡试每隔三年在省城举行一次,参考者为秀才,考中的为举人,可称老爷。

举人第一名称解元,二至十名称亚元。

考期在八月,故又称“秋闱”。

3.会试是在乡试的基础上进行的,时间是在乡试后第二年春天,地点在京城礼部官衙,举人参加,考中后称“贡士”,第一名称会元。

4.会试合格后即参加由皇帝亲自主持或钦命大臣代理主持的殿试。

合格的统称进士,贡士才有参考资格。

殿试分三甲(三等)录取,一甲赐进士及第,二甲赐进士出身,第三甲赐同进士出身。

殿试第一名叫状元,第二名叫榜眼,第三名叫探花。

进士中国古代科举制度中,通过最后一级考试者,称为进士。

隋朝于605年首次开的进士科,被视为科举的开始。

隋、唐时,“进士科”只是科举各科中的一科,考的是诗赋。

因为进士科是常科,考取又最难,故此最为尊贵,地位亦成为各科之首。

宋代以前,进士只需要通过在尚书省举行的“省试”。

自宋以后,进士一律要经过由皇帝主持的“殿试”一关复核和决定名次。

宋仁宗时,曾发生过一名通过省试,但在殿试被黜落的考生愤而投奔西夏的事情。

自此以后殿试都只定名次,而不会黜落考生。

在明朝和清朝,殿试录取考生为三等,称三甲。

一甲三人依次为状元,榜眼,探花,称“进士及第”。

二甲若干(清朝时一般为七人),称“进士出身”。

三甲称“同进士出身”。

世人统称被录取者为进士。

进士是功名的尽头,就算是对名次不满意也不可以重考。

状元是中国科举制度中的最高荣誉,是在最后一关考试(唐朝时的省试,宋以后的殿试)中,得到进士第一名的名称。

明清科举考试及各类称谓明清科举考试及各类称谓明清科举制是分五个等级的考试:县试(府试),院试,乡试,会试,殿试。

通过了县试(府试、道试),那么就取得了童生的身份,也就相当于现在的小学毕业的水平(当然从知识结构和专业程度来看是没有可比较性的,因为现在的小学分好多学科,而古时主要研习四书五经,只是做一种粗略的比较),这个阶段基本是初级知识分子,仅仅不是文盲,基本可以胜任普通百姓日常的需求(比如写信,看书)。

通过院试,那么就取得了生员(秀才)的身份,相当于现在的初中毕业的水平了,这相当于中级知识分子了,我想很多影视作品中也反映过秀才的社会地位,在古代虽然很多人读书考科举,但是占总人口的比例是不大的,大部分还是种地的农民,就是读书的人很多人家里穷,所以基本靠自学,学习效果并不理想,所以能自学到初中毕业水平的人也是不错了,所以他们是中级知识分子,有一定的社会地位,但是应该不是很高,只是一个“有点学问的知识分子”的形象。

通过乡试,取得了举人的学位,乡试基本相当于现在的高中毕业考试,第一名叫“解元”。

考过了获得举人的身份才能去参见会试,举人的社会地位就相对比较高了,因为他们已经半只脚踏进官场了,如果在随后的会试中顺利通过,就会取得贡生的身份,这样就可以做官了,但是贡生能胜任的官职不高,通常是训导之类的小官。

会试相当于高考,乡试又叫省市,是省内的考试,举人有资格参加全国的高考。

所以我们经常看到影视作品中有举人进京赶考这样的景象。

会试第一名叫“会元”,通过会试取得贡生(贡士)的身份,相当于现在的大学生,贡生才能最终的殿试。

贡生能够参加最终的殿试,殿试第一名“状元”,第二名“榜眼”,第三名“探花”。

其他的能够被录取者都叫做“进士”,殿试相当于现在的公务员考试或者研究生入学考试,因为殿试取得了“进士”的身份,就能够被政府分配到各地做官(政府公务员),或者也可能进翰林院(研究院研究员)。

进士就是高级知识分子了,有比较高的造诣了,因为并不是读书人都能中进士的,可以说进士是精英了。

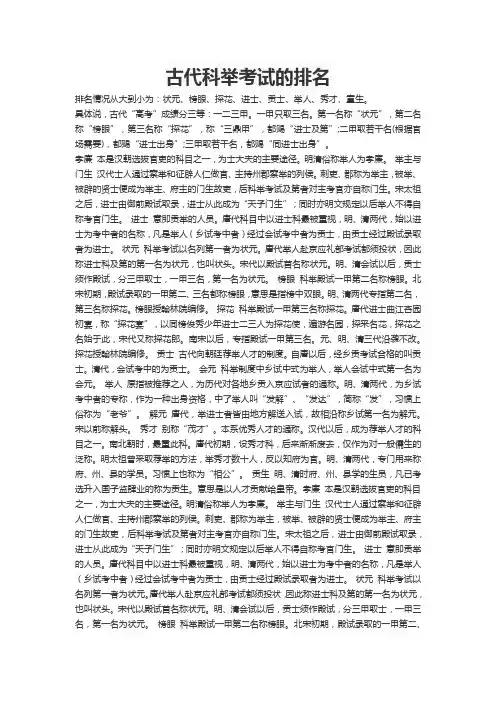

一张表搞定科举文化常识!错过悔一生!文化常识之科举制度文化常识之科举制度明清科举考试流程表科举各级考试第一级考试叫院试,考取的入府、州、县学,称为生员、秀才、童生,其中成绩好的享受国家的廪膳补助,称为廪生。

第二级考试叫乡试,每三年一次,秋季在各省城举行,凡本省秀才和监生均可考试,考中者为举人,第一名称解元。

第三级考试为会试,每三年一次在京城举行,在乡试后一年的春天,各省举人可以参加,考中的称贡士,第一名称会元。

第四级考试为殿试,由皇帝主持,取中者统称进士,殿试分三甲录取,第一甲取三名,依次称状元、榜眼、探花,合称三鼎甲。

历朝科举制度一览唐朝时期,唐太宗李世民特别重视选拔人才,设立御史府,每年都取进士补充国家的人才库。

一次李世民私自去视察御史府,看到许多新考取的进士鱼贯而出,便得意地说:“天下英雄入吾彀中矣!”其实,关于人才选拔,各朝各代都有自己筛选的方法。

秦朝以前:采用“世卿世禄”制度,后来逐步引入军功爵制。

世卿就是天子或诸侯国君之下的贵族,世世代代,父死子继,连任“卿”这样的高官。

禄是官吏所得的享受财物。

世禄就是官吏们世世代代,父死子继,享有所封的土地及其赋税收入。

汉朝:采用的是察举制与征辟制,前者是由各级地方推荐德才兼备的人才。

由州推举的称为秀才,由郡推举的称为孝廉。

三国——两晋:魏文帝时,陈群创立九品中正,由特定官员,按出身、品德等考核民间人才,分为九品录用。

晋、六朝时沿用此制。

唐朝:在唐朝,考试的科目分常科和制科两类。

每年分期举行的称常科,由皇帝下诏临时举行的考试称制科。

常设的科目有秀才、明经、进士、俊士、明法、明字、明算等五十多种。

其中明法、明算、明字等科,不为人重视,秀才一科,在唐初要求很高,后来渐废。

所以,明经、进士两科便成为唐代常科的主要科目(进士考时务策和诗赋、文章,明经考时务策与经义;前者难,后者易)。

宋朝:宋代的科举,大体同唐代一样,有常科、制科和武举。

宋代“重文轻武”,所以也很重视科举考试,但后期导致选官过冗过滥。

科举考试名衔和等级名称古代科举常识:科举考试名衔科举考试的等级名称孝廉本是汉朝选拔官吏的科目之一,为士大夫的主要途径。

明清俗称举人为孝廉。

举主与门生汉代士人通过察举和征辟人仁做官、主持州郡察举的列侯。

刺吏、郡称为举主,被举、被辟的贤士便成为举主、府主的门生故吏,后科举考试及第者对主考官亦自称门生。

宋太祖之后,进士由御前殿试取录,进士从此成为“天子门生”;同时亦明文规定以后举人不得自称考官门生。

进士意即贡举的人员。

唐代科目中以进士科最被重视,明、清两代,始以进士为考中者的名称,凡是举人(乡试考中者)经过会试考中者为贡士,由贡士经过殿试录取者为进士。

状元科举考试以名列第一者为状元。

唐代举人赴京应礼部考试都须投状,因此称进士科及第的第一名为状元,也叫状头。

宋代以殿试首名称状元。

明、清会试以后,贡士须作殿试,分三甲取士,一甲三名,第一名为状元。

榜眼科举殿试一甲第二名称榜眼。

北宋初期,殿试录取的一甲第二、三名都称榜眼,意思是指榜中双眼。

明、清两代专指第二名,第三名称探花。

榜眼授翰林院编修。

探花科举殿试一甲第三名称探花。

唐代进士曲江杏园初宴,称“探花宴”,以同榜俊秀少年进士二三人为探花使,遍游名园,探采名花,探花之名始于此,宋代又称探花郎。

南宋以后,专指殿试一甲第三名。

元、明、清三代沿袭不改。

探花授翰林院编修。

贡士古代向朝廷荐举人才的制度。

自唐以后,经乡贡考试合格的叫贡士。

清代,会试考中的为贡士。

会元科举制度中乡试中式为举人,举人会试中式第一名为会元。

举人原指被推荐之人,为历代对各地乡贡入京应试者的通称。

明、清两代,为乡试考中者的专称,作为一种出身资格,中了举人叫“发解”、“发达”,简称“发”,习惯上俗称为“老爷”。

解元唐代,举进士者皆由地方解送入试,故相沿称乡试第一名为解元。

宋以前称解头。

秀才别称“茂才”。

本系优秀人才的通称。

汉代以后,成为荐举人才的科目之一。

南北朝时,最重此科。

唐代初期,设秀才科,后来渐渐废去,仅作为对一般儒生的泛称。

终于搞清楚了,古代科举制度长这样(附思维导图)科举是古代读书人最看重的部分,古代读书人的功名都来自科举,因此白头科考之人众多。

中国古代科举制度,自隋朝开始,各朝颇有不同。

说实话,@孟中生以前对科举制度的理解仅限于“状元”,“十年寒窗”等词语,科举在历史中具体是什么样的,脑子一团乱。

看书查阅资料后,才知道很多不曾接触的知识,又通过思维导图梳理一遍,知识点清晰多了。

(因图较大,放在评论区了)隋代开皇七年(587),隋文帝废九品中正制,决定用考试选录人才。

至大业二年(607)隋炀帝设“进士科”,这是科举制度的开始。

科举制度的确立,打破了魏晋以来贵族门阀把持国家政权的状况,为众多普通读书人提供了荣身上进的机会。

隋炀帝影视形象唐代唐代继承隋代的科举制度,并进一步加以完善。

唐代时期常科每年春季在都城举行,由礼部主考,设立的科目很多,其中以“明经”、“进士”两科考试人数为多,但最为人看重的还是“进士”科。

在仕途上,进士的晋升较快,任高官的一般也是进士出身。

所谓“三十老明经,五十少进士”,三十岁考取明经科已经算年龄大了,说明“明经”比较容易考,五十岁考取进士已经很年轻了,可见进士的难度非常大。

贞元十六年(800),白居易考中进士的时候,同榜只有十七人。

28岁的白居易是那届进士中最年轻的,就有了“慈恩塔下题名处,十七人中最少年”的诗句,真的是百里挑一了。

白居易影视形象宋代宋代继承唐代,又有所发展。

比如,宋太祖确立了殿试制度。

宋太宗将录取进士按三等发榜,称为“三甲”。

南宋时将第一名称“状元”,第二名称“榜眼”,第三名称“探花”,这在后世都成为定制。

所以宋代以前是没有“状元”。

状元及第明清两代明清两代的科举制度,在乡试之前有童生试,由各县、府举行,其实有县试、府试、院试三次,录取者称“生员”,俗称“秀才”。

乡试每三年在各省省城举行,考中者称为举人,第一名称为“解元”。

乡试因在八月秋天举行,又称“秋闱”,发榜时正值桂花开,因而称为“桂榜”。

科举考试名衔和等级名称古代科举常识:科举考试名衔科举考试的等级名称孝廉本是汉朝选拔官吏的科目之一,为士大夫的主要途径。

明清俗称举人为孝廉。

举主与门生汉代士人通过察举和征辟人仁做官、主持州郡察举的列侯。

刺吏、郡称为举主,被举、被辟的贤士便成为举主、府主的门生故吏,后科举考试及第者对主考官亦自称门生。

宋太祖之后,进士由御前殿试取录,进士从此成为“天子门生”;同时亦明文规定以后举人不得自称考官门生。

进士意即贡举的人员。

唐代科目中以进士科最被重视,明、清两代,始以进士为考中者的名称,凡是举人(乡试考中者)经过会试考中者为贡士,由贡士经过殿试录取者为进士。

状元科举考试以名列第一者为状元。

唐代举人赴京应礼部考试都须投状,因此称进士科及第的第一名为状元,也叫状头。

宋代以殿试首名称状元。

明、清会试以后,贡士须作殿试,分三甲取士,一甲三名,第一名为状元。

榜眼科举殿试一甲第二名称榜眼。

北宋初期,殿试录取的一甲第二、三名都称榜眼,意思是指榜中双眼。

明、清两代专指第二名,第三名称探花。

榜眼授翰林院编修。

探花科举殿试一甲第三名称探花。

唐代进士曲江杏园初宴,称“探花宴”,以同榜俊秀少年进士二三人为探花使,遍游名园,探采名花,探花之名始于此,宋代又称探花郎。

南宋以后,专指殿试一甲第三名。

元、明、清三代沿袭不改。

探花授翰林院编修。

贡士古代向朝廷荐举人才的制度。

自唐以后,经乡贡考试合格的叫贡士。

清代,会试考中的为贡士。

会元科举制度中乡试中式为举人,举人会试中式第一名为会元。

举人原指被推荐之人,为历代对各地乡贡入京应试者的通称。

明、清两代,为乡试考中者的专称,作为一种出身资格,中了举人叫“发解”、“发达”,简称“发”,习惯上俗称为“老爷”。

解元唐代,举进士者皆由地方解送入试,故相沿称乡试第一名为解元。

宋以前称解头。

秀才别称“茂才”。

本系优秀人才的通称。

汉代以后,成为荐举人才的科目之一。

南北朝时,最重此科。

唐代初期,设秀才科,后来渐渐废去,仅作为对一般儒生的泛称。

图解科举制度明代的科举共分四级考试,州县级的院试、省级的乡试、全国的会试、还有皇帝亲考的殿试,图1所绘即为明科举的四级考试,图1 科举考试流程图中可以看出,秀才在县、市一级的考试中取得第一等的成绩,举人需要通过省一级的考试,贡生要求通过国考,经过这三道关口,参加皇帝亲自主考的殿试,才能成为进士,殿试第一名就是我们熟知的状元。

在古代读书人眼中,中状元还不是最牛的,最牛的是连中三元,即省考第一名解元,国考第一名会元,殿考第一名状元。

自隋唐开科举至清废除科举1300多年间,连中三元者只有十四人。

再来看看科举考试的考场和考试内容。

在科举考试中,以会试(进京赶考就是这场考试)最为重要,这是全国性考试。

从考试内容上来看,地方考试应该是仿照会试来设置的。

考试场所称为贡院,贡院考试的过程大致如图2所示。

图3 中国古代官员选拔制度演变图从图3还可以发现,自秦统一中国后,在官员选拔中就出现了考试,考律法,这也就明白为什么说秦朝推崇法家思想。

隋唐开始科举考试与秦汉的考试主要差异有两个,一是认定具有考试资格的方式差异,二是考试内容上的差异。

所谓科举,“科”是科目、分科,“举”有推举之意。

原来是官员推举,难免会产生徇私现象,后来发展为统考,一定程度上可以防止舞弊。

隋唐以来各朝,同样是科举,考试内容也,我们将唐宋和明清时期的科举内容进行对比,如图4所示。

图4 明清科举对比图4中值得一提的是唐、宋时期考试科目较多,用现在的语言来说,当时的科举还包含了一部分的自然科学,如明算科(算术)、医举科(医学)。

但到明朝时就都改变了,明清的科举主要有四个特点:(1) 明朝科举科目单一,只有进士一科;(2) 考试内容单一,只考八股文,以程朱理学为指导思想与精神内核;(3) 考生来源单一,所有考生来源于学校;(4) 拥有严格的考试制度,防范与惩治作弊做到了空前完备。

在元朝取代宋之后,窝阔台听从耶律楚材的建议开科举,但期间屡有中断,元朝执政的97年间,有45年实行科举,每3年开一科共计16科。

一张图弄清古代科举制度古代科举考试排名名称全解析本文导读:1科举制度科举考试共分为四级:院试——乡试——会试——殿试四级。

(1)院试未考中前叫“童生”“童子”。

考中后称“生员”“秀才”。

(2)乡试每三年考一次,参考者秀才,及格者员举人,第一名称解元。

考期在八月,故又称“秋闱”。

(3)会试是在乡试的基础上开展的。

时间是在乡试的第二年春天,地点京城礼部官衙,考中后称“贡士”,第一名叫“会元”。

(4)殿试由皇帝主持考试,考中了就叫进士。

贡士才有参考资格。

殿试分三甲(三等)录取。

一甲赐进士及第,二甲进士出身,第三甲赐同进士出身,殿试第一名叫状元,二名叫榜眼,三名探花。

2科举历史“科举”为分科举人之意。

我国真正的科举制度始于隋文帝杨坚,继行于隋炀帝杨广。

隋朝统一全国后,隋文帝把选拔官吏的权力收归中央,废除九品中正制,开始采用分科考试的方式选拔官员。

隋炀帝爱好文学,置进士科,以“试策”取士,这是后代科举考试文字的开始,又设明经科,这标志着科举制正式诞生了。

从史书上看,杨广推广科举选仕制度,并非是政治作秀。

当年确实是出于选拔优秀人才的需要。

到了唐代,科举场上走出了“状元”。

进士第一就是状元,用今天的话来说是考场上的冠军。

这一至今仍充满魅力和活力并为众人羡慕的名词,则是中国历史上唯一一位女皇帝武则天的发明和创造。

此后,“状元”就成了优秀学子的代名词。

具体说,古代“高考”成绩分三等:一二三甲。

一甲只取三名。

第一名称“状元”,第二名称“榜眼”,第三名称“探花”,称“三鼎甲”,都赐“进士及第”;二甲取若干名(根据官场需要),都赐“进士出身”;三甲取若干名,都赐“同进士出身”。

古代科举考试的规矩很多,而且相当复杂。

完整程序有乡试、会试、廷试,即地方、中央、皇帝三级考试。

大家熟知的,是考试地点设在各省的乡试。

乡试也称乡闱,通过乡试即为“中举”,成为举人。

从形式来说,乡试可以看成是古代中国的“全国普通高校统一考试” 。

3科举也分科如同现在名列前茅不容易一样,古代的状元更难考取。

所以,古代的状元多是货真价实的满腹经纶之士,连皇帝也喜欢把女儿嫁给状元郎。

在上世纪七十年代末恢复“高考”后,很长时间内是全国万万千千的考生同考一张卷子。

古代的科举一开始也是这样,实行全国统考,多数年代都是一榜取仕。

但自古江南出才子,北方读书郎在科举场上,整体上显然是考不过江浙秀才的。

后来出于公正、平衡和照顾起见,最后一轮的“总决赛”殿试,有的朝代,如明朝就分出了南、北不同的考题和考试时间,出现南卷、北卷之分,甚至有南、北、中三卷之分。

现在的高考分为文、理科,古代的科举也分科,有文、武科之异。

因此,有文状元、武状元之别。

据考证,中国古代第一个武状元名叫薛奕;有名的文状元就太多了,如唐代大诗人王维、宋代民族英雄文天祥,清末实业家张謇,都是状元出身。

4科举要背多少书据统计,考生们要背诵《论语》、《孟子》、《诗经》、《礼记》、《左传》,共40多万字,全部都要精读背熟。

此外,考生们还要看相当于原文几倍数量的注释,还有其他非读不可的经典、史书、文学书籍等。

古代“高考”需要学习的科目主要有书、诗、论、赋一共四科,即八股文、试帖诗、经纶、律赋。

八股文的题目主要摘自“四书”:《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》。

试帖诗是诗体的一种,考试时以古人某一诗和成语为题,并限定某一韵脚,以歌颂朝政为内容,作出诗来。

5科举考试时间在古代,考试时间也是十分固定的,但并不限于一次考试,有的朝代有春考、夏考之分。

最后决出状元的“殿试”,一般安排在三月里的春天,即所谓“三月廷试”。

古代的考试时间,一般也分为三天,但不是像现在这样连着考,而是中间空出两天。

明、清两朝,乡试时间在阴历八月份,会试在阴历二月份,殿试在三月份。

乡、会两试的时间定在当月的初九、十二、十五三天。

江南乡试多在秋季举行,所以又叫“秋闱”。

每闱三场,每场三昼夜。

由于中间要两次换场,因此实际是九天七夜。

第一场考的是八股文,是从四书五经里边选择材料来出题的。

第二场考的则是官场应用文,分上下往来的公文和根据提供案例来撰写司法判文两种。

第三场考策问,涉及的是具体的国计民生问题,要求考生给出对策和办法。

科考在当时是考生也是朝廷的大事,为确保考试顺利进行,开考后号舍就会上锁,其间无论发生什么事,即便是发生火灾,烧死考生也不能开锁。

当时的号舍一律南向成排,长的有近百间,短的也有五六十间。

巷口门头大书某字号,备置号灯和水缸,可供考生夜间行路,白天饮水之用。

考试期间伙食由考生自备。

因为乡试时间较长,加上天气闷热,饭菜很快就会变质,所以考生一般都只带干粮充饥。

5科举考题对于试卷的类型,各朝代是差不多的。

各朝所考科目总的变化也不大,但题量很大。

根据所选科目的不同,要完成相应的考卷,才有可能考取功名,表面看比现在的高考试卷简单,看似只写作文,实则更复杂,是一考定终生。

因为考题量大,时间长,时常会发生“考死”考生的事件:有的学子无法忍受折磨,投水自杀、悬梁而去。

当时预防作弊的相关措施很严格,考场是封闭式的,一排排号舍把考生隔开。

号舍左右两壁砖墙在离地一二尺之间,砌出上、下两道砖托,以便在上面放置上、下层木板。

白天考试,上层木板代替桌案,下层木板为坐凳,供考生坐着答题,夜晚取出上层木板并入下层,用来当睡觉的床。

但因号舍长度只有四尺,相当于1.33米,人睡下去连腿都无法伸直。

而且号舍没有门,考生需自备油布做门帘以防风雨。

由于秋闱时天气非常炎热,考生们吃住全在狭小的号舍里,因此,经常有考生因中暑生病、食物中毒导致意外死亡,还有的则是被藏在号舍屋檐等处的毒蛇咬死。

学生家长和教育人士这些年一直在呼吁为学生减负。

其实,这一心愿已喊了一千多年。

古代的高考同样是家庭的一件大事,如现在家长陪考、送考一样,古时父母也是很尽心的,那是孩子通往仕途的唯一通道。

在古代,学生光看书是不行的,得把四书五经这样的经典给背出来、熟记于心,甚至某句话在某页某行,都得一清二楚。

古人高考还要毛笔字漂亮,但那是冬练三九,夏练三伏,学习多年的成绩啊,比现代的学生要痛苦多了。

就明清规定而言,并不是所有学生都可以参加乡试的,首选得通过小试,即俗称的童子试,成为秀才后才有可能。

秀才还要通过岁试、科试,才有资格参加乡试,科试在乡试之前举行,可以看成是乡试的预考。

通过科试的秀才被允许参加古代的“高考”乡试。

如果科试没有通过,则叫“落海”,落海者尚有一次补考的机会,称为“考遗才”。

通过乡试,成为举人,便可以参加由礼部主持的会试了。

因为会试的考场设在京城,故有“进京赶考”一说。

通过会试的考生,称为“贡士”,获得参加最后、也是最高级考试廷试的资格。

现在高考规定有严格的封卷制度,每场考试一结束便弥封考卷,以防止考试阅卷出现人为弊端。

实际上,这种封卷制度在古代“高考”就早已有之。

史籍记载,我国古代科举封卷制度起始于宋朝。

据《宋史·选举》说,宋太宗淳化年间,为“革考官窝私之弊”,采用监丞陈靖的建议,推行“糊名考校”法,科考时在试卷上糊住考生姓名、籍贯,决定录取卷后再拆开弥封。

具体做法是:试卷都要糊住姓名,这叫“弥封”。

方法是在试卷交上来后,先由弥封官将卷面折叠,封藏应试者的姓名,编上红号;然后由誊录人员将试卷用朱笔誊写,称为“朱卷”,将它送考官评阅。

放榜的时候,按取中的“朱卷”红号调取“黑卷”拆封,最后唱名写榜。

同考官就是副主考,如果他中意哪份荐卷,会在卷上批一个“取”字——现代高考所谓“录取”一词,大概就是这样来的。

批了“取”字的卷子会被送给主考官,由主考官最后定夺考生的命运。

如果主考官也中意,则会在试卷上批一个“中”字——“考中”的由来,应该源于此。

和今天一样,历朝历代的阅卷时间都是有严格规定的,要求在一定时间内阅评完毕。

以清代为例,阅卷时间规定是10天。

这10天还包括之前弥封、誊录、对读的时间。

其间的吃请又会用去不少时间,所以真正的阅卷时间相当紧张,不过三四天而已。

因此,那时考官一般一天要评阅二十本试卷,多的三四十本。

普通阅卷人员要阅的卷子就更多了,所以大都是超负荷工作。

由此可见,在没有现代电脑辅助阅卷的古代,阅卷人员根本没有时间仔细阅读每份试卷。

为了加快阅卷速度,按时完成朝廷规定的工作,阅卷人员也是想尽办法,其中最主要的一个手段,就是看“第一印象”,也就是重点看考生的头场卷子,此即古人所谓“止阅前场,又止阅书义”。

一般情况下,如果考生的头场卷考得好,阅卷时得了“高分”——好评语,基本上榜便有戏了。

可如果头场考砸了,即便后两场发挥再好可能也会名落孙山。

所以那时的考生都特别看重头场考试答题。

追溯起来,宋代的“糊名考校”法显然当算是高考封卷制度的“始祖”了。

6科举名词【连中三元】科举考试以名列第一者为元,凡在乡、会、殿三试中连续获得第一名,被称为'连中三元'。

【同年】科举时代同榜录取的人互称同年。

【察举】汉代选拔官吏制度的一种形式。

察举有考察、推举的意思,又叫荐举。

由侯国、州郡的地方长官在辖区内随时考察、选取人才,推荐给上级或中央,经过试用考核,再任命官职。

察举的主要科目有孝廉、贤良文学、茂才等。

【征辟】也是汉代选拔官吏制度的一种形式。

征,是皇帝征聘社会知名人士到朝廷充任要职。

辟,是中央官署的高级官僚或地方政府的官吏任用属吏,再向朝廷推荐。

【孝廉】汉代察举制的科目之一。

孝廉是孝顺父母、办事廉正的意思。

实际上察举多为世族大家垄断,互相吹捧,弄虚作假,当时有童谣讽刺:'举秀才,不知书;举孝廉,父别居。

'【乡试】明清两代每三年在各省省城(包括京城)举行的一次考试,因在秋八月举行,故又称秋闱。

主考官由皇帝委派。

考后发布正、副榜,正榜所取的人叫举人,第一名叫解元。

【会试】明清两代每三年在京城举行的一次考试,因在春季举行,故又称春闱。

考试由礼部主持,皇帝任命正、副总裁,各省的举人及国子监监生皆可应考,录取三百名为贡士,第一名叫会元。

【殿试】是科举制最高级别的考试,皇帝在殿廷上,对会试录取的贡士亲自策问,以定甲第。

实际上皇帝有时委派大臣主管殿试,并不亲自策问。

录取分为三甲:一甲三名,赐'进士及第'的称号,第一名称状元,第二名称榜眼,第三名称探花;二甲若干名,赐'进士出身'的称号;三甲若干名,赐'同进士出身'的称号。

二、三甲第一名皆称传胪,一、二、三甲统称进士。

【及第】指科举考试应试中选,应试未中的叫落第、下第。

【鼎甲】指殿试一甲三名:状元、榜眼、探花,如一鼎之三足,故称鼎甲。

状元居鼎甲之首,因而别称鼎员。

【生员】即秀才,通过院试的可称为生员或秀才。

【八股文】明清科举考试制度所规定的一种文体,也叫时文、制义、时艺、四书文、八比文。

这种文体有一套固定的格式,规定由破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股八个部分组成,每一部分的句数、句型也都有严格的限定。