古代科举制度基本常识资料讲解

- 格式:doc

- 大小:16.00 KB

- 文档页数:3

古代文化常识集萃(一)关于古代科举制度【察举】汉代选拔官吏制度的一种形式。

察举有考察、推举的意思,又叫荐举。

由侯国、州郡的地方长官在辖区内随时考察、选取人才,推荐给上级或中央,经过试用考核,再任命官职。

察举的主要科目有孝廉、贤良文学、茂才等。

《张衡传》:“永元中,举孝廉不行。

”《陈情表》:“前太守臣逵,察臣孝廉;后刺史臣荣,举臣秀才。

”(汉代避刘秀讳,称秀才为茂才)【征辟】也是汉代选拔官吏制度的一种形式。

征,是皇帝征聘社会知名人士到朝廷充任要职。

辟,是中央官署的高级官僚或地方政府的官吏任用属吏,再向朝廷推荐。

《张衡传》:“连辟公府,不就。

”“安帝雅闻衡善术学,公车特征拜郎中。

”【孝廉】汉代察举制的科目之一。

孝廉是孝顺父母、办事廉正的意思。

实际上察举多为世族大家垄断,互相吹捧,弄虚作假,当时有童谣讽刺:“举秀才,不知书;举孝廉,父别居。

”【科举】指历代封建王朝通过考试选拔官吏的一种制度。

由于采用分科取士的办法,所以叫科举。

从隋代至明清,科举制实行了‘干三百多年。

《诗话二则•推敲》“岛(指贾岛)初赴举京师”,意思是说贾岛当初前去长安参加科举考试。

到明朝,科举考试形成了完备的制度,共分四级:院试(即童生试)、乡试、会试和殿试,考试内容基本是儒家经义,以“四书”文句为题,规定文章格式为八股文,解释必须以朱熹《四书集注》为准。

【童生试】也叫“童试”;明代由提学官主持、清代由各省学政主持的地方科举考试,包括县试、府试和院试三个阶段,院试合格后取得生员(秀才)资格,方能进入府、州、县学学习,所以又叫入学考试。

应试者不分年龄大小都称童生。

《左忠毅公逸事》“及试,吏呼名至史公”,这里就是指童生试,在这次考试中左光斗录取史可法为生员(秀才),当时史可法二十岁。

《促织》“邑有成名者,操童子业”,“操童子业”是说正在准备参加童生试。

【乡试】明清两代每三年在各省省城(包括京城)举行的一次考试,因在秋八月举行,故又称秋闱(闱,考场)。

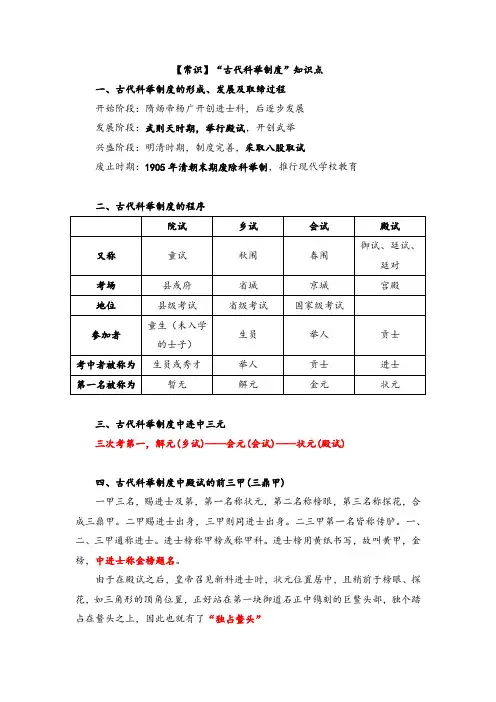

【常识】“古代科举制度”知识点一、古代科举制度的形成、发展及取缔过程开始阶段:隋炀帝杨广开创进士科,后逐步发展发展阶段:武则天时期,举行殿试,开创武举兴盛阶段:明清时期,制度完善,采取八股取试废止时期:1905年清朝末期废除科举制,推行现代学校教育二、古代科举制度的程序三、古代科举制度中连中三元三次考第一,解元(乡试)——会元(会试)——状元(殿试)四、古代科举制度中殿试的前三甲(三鼎甲)一甲三名,赐进士及第,第一名称状元,第二名称榜眼,第三名称探花,合成三鼎甲。

二甲赐进士出身,三甲则同进士出身。

二三甲第一名皆称传胪。

一、二、三甲通称进士。

进士榜称甲榜或称甲科。

进士榜用黄纸书写,故叫黄甲,金榜,中进士称金榜题名。

由于在殿试之后,皇帝召见新科进士时,状元位置居中,且稍前于榜眼、探花,如三角形的顶角位置,正好站在第一块御道石正中镌刻的巨鳖头部,独个踏占在鳌头之上,因此也就有了“独占鳌头”五、和科举制相关的成语金榜题名:使用黄色的纸对外公布公告。

(中进士)蟾宫折桂:蟾宫指代月官,传说月宫中有一只长三条腿的蟾蜍,因此称月宫为蟾宫。

去月官折桂花,很难办到,用蟾宫折桂指代科举考中。

现在在考试前吃桂花糕,就是为了取好彩头。

独占鳌头:相传皇宫宫殿之前刻着巨鳌,只有状元才有资格站在上面迎接榜单。

五子登科:源于窦禹钧。

窦禹钧居于燕山府,他有五子,都中科举。

相关的三字经“窦燕山,有义方,教五子,名俱扬”。

后来成为中国传统吉祥图案,寄托了一般人家期望子弟都能像窦禹钧五子一样获得科考成功。

名落孙山:书生孙山与同乡去考试,回来之后,乡人问他,自己家的孩子是否中举,孙山回答:中举名单最后一名是我孙山,你家孩子在我之外。

用委婉的方式告知没有中举。

【课后练习】1.古代科举考试最后在殿试中考取第二名被称为( )。

A.状元B.探花C.榜眼D.解元【答案】C。

解析:正式的科举考试分为三级:(1)乡试,(2)会试,(3)殿试。

乡试考中后称为举人,第一名称为解元。

高三历史科举制度知识点科举制度是中国古代的一种选拔人才的考试制度,它起源于隋唐时期,经历了宋代的改革,一直持续到清朝末年。

科举制度是中国历史上最具影响力的制度之一,对于培养人才、选拔官员、维护社会稳定等方面都起到了重要作用。

下面将介绍高三历史科举制度的知识点。

一、科举制度的起源与发展1. 隋朝的科举制度隋朝是科举制度的起源,隋文帝杨坚设立了进士科,采用了九品中正制,即按照功勋、品德等方面的表现将人员分为九等。

这一制度奠定了科举制度的基本框架。

2. 唐朝的科举制度唐朝时期,科举制度发展得更加完善。

进士科分为殿试和会试,殿试是在皇宫内进行的考试,会试则是在各地考场进行。

唐朝还推行了科举制度与官员晋升制度的结合,即通过科举考试合格的人才才能成为官员。

3. 宋朝的科举制度改革宋朝时期,科举制度发生了一系列的改革。

宋太祖赵匡胤实行了制科取士,即依照州县推举人才,这一举措使科举考试的范围扩大,增加了选拔人才的机会。

宋朝还开创了科举制度考试内容的制度化,明确规定了科举考试的科目和考纲。

二、科举制度的主要内容1. 科目与考纲科举制度的考试科目主要包括经义、诗赋、策论等。

经义是对经典文献的解读和理解,诗赋是对文学创作的能力考核,策论则是对当前政治和社会问题的思考和解决方案的提出。

2. 考试形式与程序科举考试分为殿试和会试两个阶段。

殿试是由皇帝亲自主持的考试,主要考察知识的广度和深度。

会试则是由宰相负责组织的考试,借助地方官员的协助完成。

3. 评卷与录取科举考试结束后,由考官进行评卷,根据成绩和标准进行排名和评定。

成绩优秀的考生可以获得举人或进士的头衔,并有机会晋升为高级官员,甚至成为皇帝的重要顾问。

三、科举制度的影响与评价1. 培养人才科举制度为中国古代培养了大量的文化人才,推动了社会文明和科技进步。

通过科举考试选拔出来的人才,不仅在文学艺术、哲学思想等方面有所造诣,也在政治管理和军事战略等领域表现出色。

2. 维护社会稳定科举制度为社会提供了公平公正的选拔机制,减少了贵族世袭和权贵门阀的存在,使社会上层精英的产生更具有公众认可度。

科举知识点总结一、科举制度的起源科举制度的起源可以追溯到隋唐时期。

隋朝的科举制度是中国古代科举制度的开端,是中国科举制度的鼻祖。

公元605年,隋文帝颁布了科举制度,设立了进士科、明经科和明法科,这是中国历史上第一次实行科举制度。

唐代的科举制度沿袭了隋代的制度,不断完善和发展,成为中国科举制度的鼎盛时期。

二、科举制度的演变1. 唐代唐代的科举制度设立了进士、明经、明法、明艺、明医五科,其中进士科是最重要的一科,被称为"乡试"。

通过乡试合格的人,可以参加"会试",通过会试的人可以参加"殿试",最终通过殿试的人可以成为官员。

唐代科举制度的特点是考试内容以儒家经典为主,重视经书的功底。

2. 宋元明清宋代的科举制度在唐代的基础上继续发展,并逐渐形成了比较完善的科举考试体系。

宋代考试内容不再仅仅局限于儒家经典,兼顾儒、释、道三家思想。

此外,科举考试还开始注重文采和才艺表现。

元代的科举制度则相对混乱,考试内容客单一,标准松散。

明清两代对科举考试进行了一系列的改革和完善,使科举制度达到了最为完备和规范的程度。

明代的科举考试增加了经义、训诂、史书等科目。

而清代的科举制度则制定了一整套细密的考试规程和内容。

三、科举制度的特点1. 平等选拔科举制度的特点之一是平等选拔。

科举制度对所有的族裔、地域、贫富都是平等的,只要有才干和学问,都有机会成为官员。

这种平等选拔的特点在封建中国社会中是非常罕见的。

2. 彻底改变贵族统治局面科举制度的实施,从根本上改变了中国社会的贵族统治局面。

以前的官员多是世袭制度,通过血统得到官位。

而科举制度使得社会上出类拔萃的人立即就有机会成为士大夫,使社会人才得到充分的挖掘和利用。

3. 聚敛权力科举制度聚敛了皇帝的权力。

古代的中央集权制很重要的一点就是官员的选拔。

而选官一直以来都是皇帝权力的体现。

采取举人制度,取消了贵族的世袭制度,使中央政府对人事权有更大的掌握。

小升初古代科举知识点总结一、科举制度的起源和发展科举制度的起源可以追溯到汉代,但真正成型并发挥作用是在唐代。

唐代的科举制度主要是通过举孝廉和明经两种方式选拔官员。

举孝廉是指选拔品行端正的孝子贤孙出任官员,而明经则是指选拔有学问的人才。

后来,明经成为科举制度的主要选拔方式,选拔出来的官员被称为进士。

科举制度在宋朝进一步发展,成为中国古代官员选拔的唯一途径。

此后,科举制度在元朝、明朝和清朝得到了继承和完善,形成了一套完整的选拔官员的制度体系。

经过几百年的发展,科举制度成为了中国古代政治和社会的核心制度,并在相当长的时期内发挥了重要作用。

二、科举制度的内容和程序科举制度的内容主要包括科举考试的范围和程序。

在考试范围方面,科举制度主要考察候选人的经义和文章。

经义是指儒家经典,包括《四书五经》等,考察候选人对儒家经典的理解和领会。

文章则是指考察候选人的文学才能和表达能力,通过写文章来考察候选人的文学水平和思维能力。

在考试程序方面,科举考试一般包括三个阶段:乡试、会试和殿试。

乡试是在县级单位进行的初选考试,通过乡试的候选人可以参加会试。

会试是在省级单位进行的复试考试,通过会试的候选人可以参加殿试。

殿试是在皇宫进行的最后一次考试,通过殿试的候选人可以考取功名。

三、科举制度的意义和影响科举制度在中国古代政治、文化和社会发展中发挥了重要作用,具有深远的意义和影响。

首先,科举制度为社会提供了一个公平公正的选拔官员的途径,不论出身贵贱,只要有才华就有机会成为官员,这对中国古代社会的流动和发展有重要意义。

其次,科举制度推动了中国古代文化的发展,使儒家文化成为中国古代政治文化的主流,对中国古代的思想和文化产生了深远的影响。

最后,科举制度促进了中国古代政治的稳定和发展,使得中国古代的政治制度相对稳定和有序。

总之,古代科举制度是中国古代政治和文化中的重要制度,对中国古代社会和文化产生了深远影响。

通过对科举制度的起源、发展、内容和影响进行总结和分析,我们可以更好地了解中国古代的政治和文化,并对中国古代社会和文化产生了深远影响。

古代科举常识一、科举制度的概述科举指历代封建王朝通过考试选拔官吏的一种制度。

由于采用分科取士的办法,所以叫科举。

从隋代至明清,科举制实行了一千三百多年,被认为是封建时代所能采取的最公平的人才选拔形式。

它使出身社会中下层的读书人通过相对公平的考试参与政权,扩大了统治基础,提高了官员的文化素质,加强了中央集权。

二、科举考试的级别与流程院试(也称童生试):主持者:明代由提学官主持,清代由各省学政主持。

阶段:包括县试、府试和院试三个阶段。

合格者:称为生员(秀才),方能进入府、州、县学学习。

乡试:时间与地点:明清两代每三年在各省省城(包括京城)举行一次,因在秋季八月举行,故又称秋闱。

主考官:由皇帝委派。

合格者:称为举人,第一名称为解元。

会试:时间与地点:明清两代每三年在京城举行一次,因在春季举行,故又称春闱。

主持者:由礼部主持,皇帝任命正、副总裁。

合格者:称为贡士,第一名称为会元。

殿试:主持者:皇帝(有时委派大臣主管)。

合格者:称为进士,按成绩分为三甲。

一甲三名,赐“进士及第”的称号,第一名称为状元(鼎元),第二名称为榜眼,第三名称为探花;二甲若干名,赐“进士出身”的称号;三甲若干名,赐“同进士出身”的称号。

三、科举考试的内容与形式内容:唐朝:有秀才、明经、俊士、进士、明法(法律)、明字、明算(数学)等多种科目,考试内容有时务策、帖经、杂文等。

宋朝:进士、明经科目,考试内容有帖经、墨义和诗赋。

王安石任参知政事后,取消诗赋、帖经、墨义,专以经义、论、策取士。

明清:考八股文,基本内容是儒家经义,以“四书”文句为题,解释必须以朱熹《四书集注》为准。

形式:各级考试都采取笔试的形式。

试卷有严格的格式要求,如八股文就有破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股八个部分。

四、科举制度的影响与意义积极影响:打破了世家大族垄断官场的局面,使更多有才能的人有机会进入官场。

提高了官员的文化素质,促进了文化的繁荣和发展。

加强了中央集权,巩固了封建统治。

中国古代科举制度常一、及第:指科举考试应试中选,应试未中的叫落第、下第。

《祭妹文》:“逾三年,予披宫锦还家。

”古时考中进士要披宫袍,这里“披宫锦”即指中进士。

《祭妹文》:“大概说长安登科,函使报信迟早云尔。

”“登科”是及第的别称,也就是考中进士。

二、进士:参见“殿试”条。

是科举考试的最高功名。

《儒林外史》第十七回:“读书毕竟中进士是个了局。

”贡士参加殿试录为三甲都叫进士。

据统计,在我国一千三百多年的科举制度史上,考中进士的总数至少是98749人。

古代许多著名作家都是进士出身,如唐代的贺知章、王勃、宋之问、王昌龄、王维、岑参、韩愈、刘禹锡、白居易、柳宗元、杜牧等,宋代的范仲淹、欧阳修、司马光、王安石、苏轼等。

考中进士,一甲即授官职,其余二甲参加翰林院考试,学习三年再授官职。

三、殿试:是科举制最高级别的考试,皇帝在殿廷上,对会试录取的贡士亲自策问,以定甲第。

实际上皇帝有时委派大臣主管殿试,并不亲自策问。

录取分为三甲:一甲三名,赐“进士及第”的称号,第一名称状元(鼎元),第二名称榜眼,第三名称探花;二甲若干名,赐“进士出身”的称号;三甲若干名,赐“同进士出身”的称号。

二、三甲第一名皆称传胪,一、二、三甲统称进士。

四、乡试:明清两代每三年在各省省城(包括京城)举行的一次考试,因在秋八月举行,故又称秋闱(闱,考场)。

主考官由皇帝委派。

考后发布正、副榜,正榜所取的叫举人,第一名叫解jiè元。

五、解元:参见“乡试”条。

生员(秀才)参加乡试,第一名称解元,其余考中的称举人。

六、科举:指历代封建王朝通过考试选拔官吏的一种制度。

由于采用分科取士的办法,所以叫科举。

从隋代至明清,科举制实行了一千三百多年。

《诗话二则·推敲》“岛(指贾岛)初赴举京师”,意思是说贾岛当初前去长安参加科举考试。

到明朝,科举考试形成了完备的制度,共分四级:院试(即童生试)、乡试、会试和殿试,考试内容基本是儒家经义,以“四书”“五经”文句为题,规定文章格式为八股文,解释必须以朱熹《四书章句集注》为准。

八年级历史上册中国古代的科举制度中国古代的科举制度是中国古代教育制度中的一种选拔人才的考试制度,它的历史可以追溯到隋唐时期,经过宋代的发展和明清时期的完善,成为中国古代教育制度的核心。

一、科举制度的起源科举制度起源于隋唐时期,隋炀帝开创了科举制度的先河。

隋唐的科举制度主要是为了选拔官员和教育士人,以进一步巩固中央集权。

它通过考试选拔出有才学的人士,提升了社会的人才水平,促进了社会的发展。

二、科举的类型中国古代的科举制度分为两种类型,分别是进士科和举人科。

1. 进士科:进士科是最高级别的科举考试,只有通过了进士科考试的考生才能取得进士头衔,并有机会进入朝廷担任高级官职。

进士科考试内容包括经义和策论,考题比较严峻,所以合格的考生数量相对较少。

2. 举人科:举人科是中等级别的科举考试,通过了举人科考试的考生可以成为举人,并有机会参加进士科考试。

举人科考试内容主要是考察文学和诗词才能,相对而言比进士科考试较为简单。

三、科举考试的内容和形式科举考试的内容主要包括经义、策论、诗词等,这些内容旨在考察考生的学识和思维能力。

科举考试形式通常分为两部分:会试和殿试。

1. 会试:会试是科举考试的第一阶段,也是初试,通过会试的考生可以进入下一阶段的殿试。

会试主要以策论和经义为主要内容,考生需要准备并发表自己的见解和观点。

2. 殿试:殿试是科举考试的第二阶段,也是最终考试,通过殿试的考生将有机会成为进士。

殿试主要以诗词为主,考生需要即兴创作诗词,并在规定的时间内完成。

四、科举制度的意义和影响科举制度在中国古代教育制度中具有重要的地位和影响。

它为中国古代社会选拔了大量的人才,提升了社会的整体素质和发展水平。

科举制度的实施也促进了文化的繁荣和发展,推动了文人的涌现和文化交流。

然而,科举制度也存在一些问题和弊端。

由于科举考试的形式和内容相对固定,过度强调死记硬背和机械应试,对培养创新思维和实际能力有一定限制。

此外,科举制度也存在腐败与陋规,以及对贫困地区和贫困家庭学生的不公平性。

古代文化常识科举科举制度是中国古代的一项重要文化制度,存在的时间跨度非常长,影响深远,对于古代中国的文化、政治、教育等各个领域都有着重要的影响。

下面将介绍有关科举的一些常识。

一、科举制度的起源科举制度起源于隋代,由唐朝正式推行,并延续至清朝结束。

科举制度的实施初衷是通过选拔人才,提升政府的管理水平和治理能力,确保社会的长治久安。

二、科举考试的种类科举考试主要分为三个层次:府试、省试和殿试。

府试由地方官员主持,考察主要是文词和官吏能力;省试由地方官员和中央官员联合主持,考察主要是政治观点和辩论能力;殿试为皇帝亲自主持,考察主要是对经典的理解与应用能力。

三、科举考试的内容科举考试的内容以经义和政治问题为主。

其中经义主要指儒家经典,如《孝经》、《论语》等,考察考生对经典的理解与应用能力;政治问题主要是对时政的观点和辩论,考察考生的政治觉悟和智慧。

四、科举考试的标准科举考试的评判标准多种多样,既有知识的考查,也有德行、品行的考量。

但总的来说,科举考试主要注重对经典的理解、应用能力以及执政能力的检验。

五、科举考试的影响科举制度的实施使得儒家思想成为中国古代社会的主流思想,并影响了中国的教育系统。

科举制度的存在也使得官员选拔不再由出身决定,而是通过考试选拔,为贤才提供了一个发展和展示自己才能的机会。

六、科举制度的限制科举制度对于考生来说也存在一些限制,例如只有男子有资格参加科举考试,而女性则没有这个机会。

同时,考试的范围主要局限在儒家经典和政治问题上,对其他学派和学问内容的关注较少。

七、科举制度的弊端科举制度在选拔人才的过程中也存在一些弊端。

首先,科举制度对世族子弟的优待使得社会阶级固化。

其次,科举考试过于强调记忆和应试技巧,对于培养创新思维和实际工作能力的影响有限。

此外,科举制度还存在贪污舞弊等问题。

总的来说,科举制度是中国古代的一项重要文化制度,对于中国古代社会和文化发展有着深远的影响。

它通过选拔人才,提升政府治理能力,同时也存在一些局限和弊端。

古代科举知识点总结一、科举制度的起源科举制度的起源可以追溯到秦汉时期,但真正形成和发展是在隋唐时期。

隋唐时期,科举制度得到了较大的发展和完善,形成了初步的雏形。

隋唐科举制度主要包括进士、明经、明法、明医、明农、明艺等多种考试科目,其中进士科考试是最重要的一种。

进士科考试的内容涵盖了《五经》和《史记》等儒家经典,考试难度很大,要对这些书籍有扎实的功底才能通过。

考试形式主要有殿试、会试和礼部试三种,通过这些考试可以获得进士身份,被称为“举人”。

隋唐时期的科举制度为后来的宋明清等朝代的科举制度奠定了基础,后来的科举制度基本沿用了隋唐时期的模式,但随着时代的发展,也进行了一定的改革和完善。

二、科举制度的发展唐代是科举制度发展的辉煌时期,科举考试的范围和内容都有了很大的扩展和改进。

唐朝实行了科举制度中殿试和会试的选拔机制,大大增加了考试的公平性和透明度。

宋代进一步完善了科举制度,改革了考试科目和考试内容,增加了一些实用性强、贴近生活的科目,如明法、明医等。

这些改革使科举考试的范围更加丰富,适应了社会的发展需求。

明清时期,科举制度成为了中国官僚选拔的主要途径,大大提高了社会上层阶层的流动性,也使得社会精英层面的政治和社会活动活跃起来。

然而,科举制度也是一种封建等级社会的产物,有一定的局限性,不能全面反映人才的真实水平和能力。

三、科举制度的影响科举制度的实行对中国古代社会产生了深远的影响。

一方面,科举制度为社会选拔了大批优秀的人才,为封建社会的政治、经济、文化等各个领域的发展做出了贡献。

另一方面,科举制度也带来了一定的弊端,如社会上层阶层的闭塞性、世家望族的地位稳固等问题。

科举制度的影响主要体现在以下几个方面。

1. 对政治的影响科举制度为封建社会选拔了大量的官员,这些官员多数是拥有丰富知识和才能的人才,为朝廷的政治决策和管理提供了有力的支持。

由于科举制度的实行,政府官员的选拔更加公开、公正,也为社会上层阶层的流动提供了一定的机会。

古代科举制度常识专题

古代科举制度是中国古代社会中最为重要的制度之一,它的发展历程中包含了许多常识性的知识。

以下是一些关于古代科举制度的常识专题:

1. 科举制度的基本概念

科举制度是指中国古代社会通过考试选拔官员的制度。

考试范围主要包括经史子集等经典以及诗词歌赋等文艺作品。

考生可以通过不同的方式进入官场,例如通过家庭出身、战功、推荐等。

2. 科举考试的内容和形式

科举考试的内容和形式因时代和地区而异,但总体来说,考试主要包括诗文写作、经义和策问等。

在诗文写作方面,考生需要创作诗词、散文等文学作品。

在经义和策问方面,考生需要回答有关经典和社会问题的问题。

3. 科举制度的优缺点

科举制度是中国古代社会中最为公正和高效的官员选拔制度之一,它的优点是可以保证官员的质量和廉洁,同时也可以激发考生的进取心和才华。

但是,科举制度也存在一些缺点,例如竞争激烈、考试严格、考生负担重等。

4. 科举制度的影响

科举制度是中国古代社会中最为重要的制度之一,它的影响不仅局限于中国本土,还深刻地影响了东亚地区的其他国家。

科举制度的实施,使得社会上层的流动性加强,为寒门士子提供了机会,同时也

推动了文化、文学和教育的发展。

5. 科举制度的发展历史

科举制度的起源可以追溯到唐朝,经过各个朝代的发展,科举制度在明朝达到了巅峰。

在明朝,科举制度不仅涵盖了官员的选拔,还涉及到了学校教育和文学创作等方面。

清朝时期,科举制度逐渐衰落,考试内容也越来越简略。

初中历史易考知识点中国古代的科举制度中国古代的科举制度是中国历史上一个非常重要的制度,对于中国古代政治、文化和社会等方面都有着深远的影响。

科举制度起源于隋朝,兴盛于唐朝,最后于清朝废止。

下面将为您详细介绍中国古代的科举制度。

一、科举制度的起源与发展科举制度起源于隋朝,但真正规范化并发展起来是在唐朝。

唐朝建立了科举考试的制度,供选拔官员使用。

唐朝科举考试主要分为三个阶段:明经、会试和殿试,通过这三个阶段的考试选拔出合格的人才。

然而,在唐朝后期,科举制度逐渐落后,出现了问题,最终导致了唐朝的衰落。

宋朝时,科举制度得到了修订和完善,成为一个较为完善的制度。

二、科举制度的内容与要求科举制度主要包括明经、会试和殿试三个阶段的考试。

明经考试是选拔文官的第一关,要求考生熟练掌握儒家经典,分为进士、举人和秀才三个级别。

会试考试是在地方上进行的,考查考生的才能和学识。

殿试考试是朝廷举行的最高级别考试,选拔成绩最好的考生,被选中者即为状元,可直接登进士榜,授予功名。

三、科举制度的作用与影响科举制度对中国古代社会产生了广泛而深远的影响。

首先,科举制度培养了大批的人才,提供了广泛的选拔渠道,使得社会上人才的竞争更加公平公正。

其次,科举制度强调儒家思想,推动了儒家文化的繁荣,促进了中国传统文化的传承。

同时,科举制度也对中国的政治体制产生了影响,强调了官员的品德和素质,并限制了皇帝的权力,使得政治体制更加稳定。

总之,中国古代的科举制度是一个非常重要的制度,对中国的历史、文化和社会产生了深远的影响。

科举制度的起源与发展、内容与要求以及作用与影响都是我们研究中国历史的重要方面。

通过了解和学习科举制度,我们可以更好地理解中国古代社会的发展和演变过程。

古代科举制度文学常识古代科举制度文学常识科举是封建时代最高统治阶级收买士人为之服务的一种手段汉代的察举也是同样的性质以下是小编整理的古代科举制度文学常识欢迎阅读【察举】汉代选拔官吏制度的一种形式察举有考察、推举的意思又叫荐举由侯国、州郡的地方长官在辖区内随时考察、选取人才推荐给上级或中央经过试用考核再任命官职察举的主要科目有孝廉、贤良文学、茂才等《张衡传》:“永元中举孝廉不行”《陈情表》:“前太守臣逵察臣孝廉;后刺史臣荣举臣秀才”(汉代避刘秀讳称秀才为茂才)【征辟】也是汉代选拔官吏制度的一种形式征是皇帝征聘社会知名人士到朝廷充任要职辟是中央官署的高级官僚或地方政府的官吏任用属吏再向朝廷推荐《张衡传》:“连辟公府不就”“安帝雅闻衡善术学公车特征拜郎中”【孝廉】汉代察举制的科目之一孝廉是孝顺父母、办事廉正的意思实际上察举多为世族大家垄断互相吹捧弄虚作假当时有童谣讽刺:“举秀才不知书;举孝廉父别居”【科举】指历代封建王朝通过考试选拔官吏的一种制度由于采用分科取士的办法所以叫科举从隋代至明清科举制实行了‘干三百多年《诗话二则·推敲》“岛(指贾岛)初赴举京师”意思是说贾岛当初前去长安参加科举考试到明朝科举考试形成了完备的制度共分四级:院试(即童生试)、乡试、会试和殿试考试内容基本是儒家经义以“四书”文句为题规定文章格式为八股文解释必须以朱熹《四书集注》为准【童生试】也叫“童试”;明代由提学官主持、清代由各省学政主持的地方科举考试包括县试、府试和院试三个阶段院试合格后取得生员(秀才)资格方能进入府、州、县学学习所以又叫入学考试应试者不分年龄大小都称童生《左忠毅公逸事》“及试吏呼名至史公”这里就是指童生试在这次考试中左光斗录取史可法为生员(秀才)当时史可法二十岁《促织》“邑有成名者操童子业”“操童子业”是说正在准备参加童生试【乡试】明清两代每三年在各省省城(包括京城)举行的一次考试因在秋八月举行故又称秋闱(闱考场)主考官由皇帝委派考后发布正、副榜正榜所取的叫举人第一名叫解(jie)元【会试】明清两代每三年在京城举行的一次考试因在春季举行故又称春闱考试由礼部主持皇帝任命正、副总裁各省的举人及国子监监生皆可应考录取三百名为贡士第一名叫会元【殿试】是科举制最高级别的考试皇帝在殿廷上对会试录取的贡士亲自策问以定甲第实际上皇帝有时委派大臣主管殿试并不亲自策问录取分为三甲:一甲三名赐“进士及第”的称号第一名称状元(鼎元)第二名称榜眼第三名称探花;二甲若干名赐“进士出身”的称号;三甲若干名赐“同进士出身”的称号二、三甲第一名皆称传胪一、二、三甲统称进士【及第】指科举考试应试中选应试未中的叫落第、下第《祭妹文》:“逾三年予披宫锦还家”古时考中进士要披宫袍这里“披宫锦”即指中进士《祭妹文》:“大概说长安登科函使报信迟早云尔”“登科”是及第的别称也就是考中进士【进士】参见“殿试”条是科举考试的最高功名《儒林外史》第十七回:“读书毕竟中进士是个了局”贡士参加殿试录为三甲都叫进士据统计在我国一千三百多年的科举制度史上考中进士的总数至少是98749人古代许多著名作家都是进士出身如唐代的贺知章、王勃、宋之问、王昌龄、王维、岑参、韩愈、刘禹锡、白居易、柳宗元、杜牧等宋代的范仲淹、欧阳修、司马光、王安石、苏轼等考中进士一甲即授官职其余二甲参加翰林院考试学习三年再授官职【状元】参见“殿试”条科举制度殿试第一名又称殿元、鼎元为科名中最高荣誉历史上获状元称号的有一千多人但真正参加殿试被录取的大约七百五十名左右唐代著名诗人贺知章、王维宋代文天祥都是经殿试而被赐状元称号的【会元】参见“会试”条举人参加会试第一名称会元其余考中的称贡士【解元】参见“乡试”条生员(秀才)参加乡试第一名称解元其余考中的称举人【连中三元】科举考试以名列第一者为元凡在乡、会、殿三试中连续获得第一名被称为“连中三元”据统计历史上连中三元的至少有十六人欧阳修《卖油翁》中提到的“陈康肃公尧咨”陈尧咨与其兄陈尧叟都曾考中状元而陈尧叟则是连中三元【鼎甲】指殿试一甲三名:状元、榜眼、探花如一鼎之三足故称鼎甲状元居鼎甲之首因而别称鼎元【贡士】参见“会试”条参加会试而被录取的称贡士【举人】参见“乡试”条参加乡试而被录取的称举人举人可授知县官职《儒林外史》第三回写范进中举后张乡绅立即送贺仪银和房屋范的丈人胡屠户也立时变了嘴脸吹捧女婿“是天上的星宿”而范得了消息高兴得发了疯说明古代中举后便可升官发财【生员】即秀才参见“童生试”条通过院试(童试)的可称为生员或秀才如王安石《伤仲永》“传一乡秀才观之”东汉时避光武帝刘秀讳而称秀才为茂才《阿Q正传》中称赵少爷“茂才公”表示讽刺【八股文】明清科举考试制度所规定的一种文体也叫时文、制义、制艺、时艺、四书文、八比文这种文体有一套固定的格式规定由破题、承题、起讲、入手、起股、中股、后股、束股八个部分组成每一部分的句数、句型也都有严格的限定“破题”规定两句说破题目意义;“承题”三句或四句承接“破题”加以说明;“起讲”概括全文是议论的开始;“入手”引入文章主体;从“起股”到“束股”是八股文的主要部分尤以“中股”为重心在正式议论的这四个段落中每段都有两股相互排比对偶的文字共为八股八股文由此得名八股文的题目出自《四书》、《五经》八股文的内容不许超出《四书》、《五经》范围要模拟圣贤的口气传达圣贤的思想考生不得自由发挥无论是内容还是形式八股文起到了束缚思想、摧残人才的作用【金榜】古代科举制度殿试后录取进士揭晓名次的布告因用黄纸书写故而称黄甲、金榜多由皇帝点定俗称皇榜考中进士就称金榜题名【同年】科举时代同榜录取的人互称同年《训俭示康》:“同年曰:‘君赐不可违也’”【校】夏代学校的名称举行祭祀礼仪和教习射御、传授书数的场所【庠xiang】殷商时代学校的名称《孟子·齐桓晋文之事》:“谨庠序之教申之以孝悌之义”【序】周代学校的名称《孟子·滕文公》:“设为庠序学校以教之”古人常以庠序称地方学校或泛指学校或教育事业【国学】先秦学校分为两大类:国学和乡学国学为天子或诸侯所设包括太学和小学两种太学、小学教学内容都是“六艺”(礼、乐、射、御、书、数)为主小学尤以书、数为主【乡学】与国学相对而言泛指地方所设的学校【稷下学宫】战国时期齐国的高等学府因设于都城临淄稷下而得名当时的儒、法、墨、道、阴阳等各学派都汇集于此他们兴学论战、评论时政和传授生徒孟子和荀子等大师都曾来此讲学是战国时期“百家争鸣”的重要园地【太学】中国封建时代的教育行政机构和最高学府魏晋至明清或设太学或设国子学(监)或两者同时设立名称不一制度也有变化但都是教授王公贵族子弟的最高学府就学的生员皆称太学生、国子生《张衡传》:“因入京师观太学”《送东阳马生序》:“东阳马生君则在太学已二年”【国子监jian】参见“太学”条汉魏设太学西晋改称国子学隋又称国子监从此国子监与太学互称都是最高学府兼有教育行政机构的职能如明代设“国子监”而《送东阳马生序》中则称之为“太学”【书院】唐宋至明清出现的一种独立的教育机构是私人或官府所设的聚徒讲授、研究学问的场所宋代著名的四大书院是:江西庐山的白鹿洞书院、湖南善化的岳麓书院、湖南衡阳的石鼓书院和河南商丘的应天府书院明代无锡有“东林书院”曾培养了杨涟、左光斗这样一批不畏阉党权势、正直刚硬廉洁的进步人士他们被称为“东林党”【学官】古代主管学务的官员和官学教师的统称如祭酒、博士、助教、提学、学政、教授和教习、教谕等【祭酒】古代主管国子监或太学的教育行政长官战国时荀子曾三任稷下学宫的祭酒相当于现在的大学校长唐代的韩愈、明代的崔铣(《记王忠肃公翱事》的作者)都曾任过国子监祭酒【博士】古为官名现为学位名称秦汉时是掌管书籍文典、通晓史事的官职后成为学术上专通一经或精通一艺、从事教授生徒的官职《三国志·吕蒙传》:“孤岂欲卿治经为博士邪”《送东阳马生序》:“有司业、博士为之师”【司业】学官名为国子监或太学副长官相当于现在的副校长协助祭酒主管教务训导之职【学政】学官名“提督学政”的简称是由朝廷委派到各省主持院试并督察各地学官的官员学政一般由翰林院或进士出身的京官担任《促织》:“又嘱学使俾入邑庠”学使即学政的别称《左忠毅公逸事》:“乡先辈左忠毅公视学京畿”指左光斗任京城地区的学政【教授】原指传授知识、讲课授业后成为学官名汉唐以后各级学校均设教授主管学校课试具体事务【助教】学官名是国子监或太学的学官协助国子祭酒和国子博士教授生徒又称国子助教【监生】国子监的学生或由学政考取或地方保送或皇帝特许后来成为虚名捐钱就能取得监生资格《祝福》中的“四叔”就是“一个讲理学的老监生”《儒林外史》中的严监生则是一个吝啬鬼的典型【诸生】明清时期经考试录取而进入府、州、县各级学校学习的生员生员有增生、附生、廪生、例生等统称诸生《送东阳马生序》“今诸生学于太学”则是指在国子监学习的各类监生。

中国古代科举制度常识首先,科举制度起源于唐代,当时为了选拔人才,唐太宗建立了尚书省,设置文舍,进行选拔官吏。

后来,宋代继承了唐代制度,并逐渐形成了科举制度。

科举制度的内容包括殿试、会试和乡试三个阶段。

首先是乡试,每三年一次,在东南、西南、北方各设考场,由各地州县推荐的学籍人员参加,通过者称为举人;其次是会试,每年一次,在首都举行,各地举人到京参加,通过者称为贡士;最后是殿试,每年一次,在皇宫举行,通过者称为进士。

科举制度的作用可以从选拔人才、加强中央集权和维护统治地位三个方面来看。

首先,科举制度通过公开公正的考试选拔合格的人才,使得人才得以流动,并且不受出身和财富的限制。

其次,科举制度使得中央政府能够直接控制官吏,加强了中央集权,有利于统治地位的稳固。

最后,科举制度还通过人才的选拔来维护统治地位,使得天下士人都向皇帝效忠。

科举制度对中国古代社会产生了深远的影响。

首先,它改变了中国社会的社会等级制度。

在古代社会,人们的地位主要由出身和财富决定,而科举制度的实施使得人们的社会地位与个人才能挂钩,不再受到出身的限制。

其次,科举制度推动了文化的繁荣。

为了应对科举考试,人们开始广泛涉猎经史子集,使得文化教育得到了普及和推广。

再次,科举制度激发了人们的学习热情,为人们提供了通过知识来提高自己地位的途径,推动了社会进步。

然而,科举制度也存在一些问题。

首先,科举制度存在一定的局限性,只注重文化教育,忽视了实践能力。

这导致一些人拥有高文化素养,但实际工作能力不足。

其次,科举制度造成了一定的脑力洼地,只有通过科举考试的人才能够进入官场,使得一些优秀的人才被边缘化。

最后,科举制度的实施周期较长,也存在一定的机会不公平性。

总的来说,中国古代科举制度是一种非常独特且有影响力的选拔官员的考试制度。

尽管它既有其合理性和可取之处,但也存在一些问题。

科举制度的建立和发展对于中国古代社会的进步和发展起到了不可忽视的作用,也为后来的社会制度变迁奠定了一定的基础。

科举制度知识科举制度知识(一)——古代选士制度中国清朝以前历代统治阶级按照一定标准选拔人才的制度。

选士制度开始于西周(一说始于春秋)。

据古籍记载,当时选士形式有二:①"乡里选士",由各乡里逐级选拔秀士、选士、俊士、造士、进士。

最后由司马把进士之贤者推荐给天子,任官授爵。

②"宾兴之制",三年举行一次,选举贤能。

春秋战国之际,养士之风起,当时士子进身途径靠请谒荐举和诸侯召见。

汉代选士,一是任子,即靠世袭入仕,二是计吏入官,三是纳赀入仕,四是选举入仕。

选举又分两类:一叫贤良方正,由公卿郡国选举,天子予以策试,诏举无定期。

一叫孝廉秀才,由州郡察举,不经考试。

安帝时,才加考试,并有年龄限制。

此外,还有童子科的选举,年龄在12~16岁之间,能"博通经典"的得入选。

作为选拔儿童特殊才能的推举和任用。

西汉另有"公府辟举"法,供官府罗致名士。

武帝时建立博士弟子员制度,博士弟子一由太常选补,一由郡国县道邑保举,入太学受业经考试后,按高下任官。

太学博士的任用经由征召、荐举、选试。

或以贤良文学、明经诸科入选,也有由他官迁调的。

汉代选士制度,流弊很多:一是汉代选士制度以财富为主要条件,他们凭借自己拥有大量财富,取得入选资格。

二是西汉就有以选举不实而被免官。

从光武帝起曾不断下诏书要求严格选举,甚或提出选举不实者要治罪。

明帝即位之初,下诏书指出:选举请托权门,官吏贪纵为非,百姓愁怨。

此时察举已有被郡国官吏把持的现象。

章帝建初元年下诏书指出:选举名不符实,茂才、孝廉岁以百数,而授之以政,无所作为,注重门第而不以求贤为务。

三是灵帝时,宦官专权,请托相当普遍,他们为培养自己势力,不得不扶植党羽,"徒讲交游,不重实学",甚至"拜门奔竞,货赂嘱托"公开盛行。

三国时,曹操曾下诏求贤,特重才能,不拘微贱。

曹丕当权,立九品官人法作为选拔人才制度。

古代科举制度基本常识

2013-05-30 作者:编辑:化成天下

中国古代的考试制度。

也是政府选拔官吏的一种方式。

开始于隋朝(公元518年——公元618年),一直到清朝(公元1644年——公元1911年),共延续了1000多年。

读书人要先参加“童试”,参加的人不论年龄多大都叫“儒童”或“童生”,考试合格被录取“入学”后称为“生员”,俗称“秀才”。

秀才分三等,成绩最好的称“禀生”,由国家按月发给粮食;二等的叫“增生”不供给粮食,“禀生”和“增生”是有一定名额的;三等是“附生”,即才入学的附学生员。

取得秀才资格的人,才可参加正式科举。

正式科举分“乡试”、“会试”、“殿试”三级。

乡试:每三年在省城举行一次,称“大比”。

考上的叫“举人”。

考试第一名称为“解元”,第二名称为“亚元”。

会试:在乡试后的第二年春天在首都的“礼部”(政府的一个管理机构)举行,考上的叫“贡士”,第一名称“会元”。

殿试:由皇帝亲自主持,只有“贡士”才有资格参加,分“三甲”录取。

一甲三名赐“进士及第”,第一名称“状元”,第二名称“榜眼”,第三名称“探花”,合称“三鼎甲”;

二甲赐“进土出身”,第一名称“传胪”。

三甲赐“同进士出身”。

一、古代考试内容

在古代中国两千多年的考试史中,古人几乎尝试过各种可能想到的考试内容。

从西汉到南北朝的察举时代,以推荐为主,考试还只是一种辅助手段。

那时的考试内容有两项:读书人考试经学,在朝官吏考试章奏。

此后荐选时代的考试内容变化不多。

到了以考选为主的科举时代,旧的考试内容被逐渐丰富。

唐朝进士录取以诗赋为重,从而促成了唐诗的空前繁荣。

到了宋元两朝,经义逐渐取代诗赋成为一种主要的考试内容。

明、清科举考试分量和难度都有所增加,八股文作为一种考试的文体格式逐渐发展定型。

总之,中国古代选举考试的主要内容不外乎经学(家法、帖经墨义,经疑、经义)与文学(诗赋)。

在察举时代,经学、文学分途;科举时代,两者渐渐合一。

二、八股文

是中国明朝(公元1368年——公元1644年)和清朝(公元1644年——公元1911年)时期,科举考试时所采用的专门文体。

因为它要求文章中应有四段对偶排比的文字,一共八部分,所以叫八股文。

“股”是对偶的意思。

八股文的题目都出于中国古代的两本很古老的教科书《四书》(《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》)、《五经》,论述内容以中国古代的哲学家的注解为准,结构体裁有一套硬性的规格。

全文由破题、承题、起讲、入题、起股、中股、后股、束股、大结等各部分组成,作用互不相同。

八股文对字数有也有一定的限制,文中要求点句、格式等都有很严格的要求。

三、各朝代情况

隋朝(公元581年——公元618年)建立后,广大中小地主的势力得到加强,要求做官参政的愿望也愈加强烈。

科举制度不但能满足这种愿望,而且能更广泛地发掘、笼络人才,因此成为政府选拔官吏的方式之一。

唐朝(公元618年——公元907年)科举制度开始系统和完善起来。

在政府各级学馆学习的生徒和不在学馆的普通读书人都可参加科举,此外还有现任官员参加的科考等。

科举考试中,常见的科目有进士、明经、明法、明字、明算、一史、三史、开元礼、道举等科,稍后又开设了制举和武举。

考中进士只是具备了做官的资格,下一步还要经过吏部选试合格,才被授予官职。

宋朝(公元960年——公元1279年)科举制度有了进一步的变化、发展。

科举考试中,常见的科目有进士科、制科、词科、明经、三史、明法、童子、武举以及“三舍法”取士等。

宋朝进士、明经等科考试一般分为州试、省试、殿试三级。

省试、殿试通过以后,朝廷便立即授予考生官职。

元朝(公元1279年——公元1368年)蒙古统治者实行的科举制度带有明显的民族歧视色彩。

科举考试每三年举行一次,分为乡试(行省考试)、会试(礼部考试)、御试(殿试)三级。

在乡试、会试时蒙古人和西北各少数民族只考两场,而汉人则须考三场。

御试时,虽然考生都考策问一道,但前两种人仅限五百字以上,而汉人必须在千字以上。

在考试内容上,汉人的题目也比较难。

明朝(公元1368年——公元1644年)科举考试以进士科考试最为重要。

考生通过县试和府试后称为童生,就可以参加进士科的正式考试,考试中必须用八股文作文章。

院试是国家科举正式考试的最初一级,在府城或直属省的州治所举行。

院试之后是乡试,在京城及各省省城举行,三年考试一次,乡试取中的称举人,已经具备了做官的资格。

会试和殿试是最高一级的考试。

会试由礼部主办,在京城的贡院举行,一般在乡试的第二年。

会试被录取的人,称为贡士,第一名叫做会元。

贡士还要参加名义上由皇帝亲自主持的殿试,出榜分三甲,其中一甲赐进士及第,就是大家熟悉的状元、榜眼、探花。

中了进士,功名就到了尽头。

清朝(公元1644年——公元1911年)科举基本上沿袭了明朝的制度和考试程序。

在清朝,每逢遇到皇帝生日、登基等庆典时,还额外有加科乡试,叫做恩科。

二甲、三甲的进士殿试以后还要进行一次考试,叫朝考。

清朝科举考试中也必须用八股文作文章。

乾隆年间考试内容增加了诗赋,以后院试、乡试、会试都必须考诗,称为试帖诗。