《中国文化概论》中国古代婚姻制度11

- 格式:ppt

- 大小:51.73 MB

- 文档页数:50

中国古代婚姻制度介绍中国古代的婚姻制度是一个深受传统观念和家族利益影响的制度。

这份文档将重点介绍中国古代婚姻的一些基本规则和相关俗。

婚姻的目的中国古代婚姻制度的目的主要是维护家族连续和延续血脉。

因此,婚姻被视为一种重要的社会责任,而不仅仅是个人需求的满足。

配偶的选择和安排在中国古代,一般是通过媒人或家族之间的联姻来选择配偶。

这种安排往往是基于家族的地位、财富、血统和其他社会因素而进行的。

个人的意愿和偏好在选择中通常是次要考虑因素。

婚礼仪式中国古代的婚礼仪式在不同的地区和朝代有所不同,但通常都包括以下几个重要环节:1. 订婚:双方家族正式达成婚姻协议,通常会举行一个简单的仪式。

2. 迎亲:新郎一方组织成队的人马前往新娘家,将新娘接回新郎家。

3. 酒宴:举行婚礼的宴会,邀请亲朋好友一同庆祝。

4. 洞房:新娘和新郎进入洞房共度婚姻之夜。

婚姻责任和角色中国古代婚姻中,丈夫在家庭中扮演着主导的角色,负责赚钱养家、管理家庭和继承家族产业。

而妻子则主要负责管理家务和照顾子女。

男女在婚姻中的角色分工相对固定,男性为主导。

婚姻的终止在中国古代,婚姻的终止相对困难,尤其是对于女性来说。

离婚往往需要特殊的情况或者家族同意才能实现。

而丈夫有相对更大的权力来决定婚姻的继续或结束。

结论中国古代的婚姻制度是一个受到传统观念和家族利益影响的制度。

这份文档提供了对中国古代婚姻制度的基本介绍,包括配偶选择和安排、婚礼仪式、婚姻责任和角色以及婚姻的终止。

了解古代婚姻制度有助于更好地理解中国传统文化。

《中国文化概论》中国古代婚姻制度中国古代婚姻制度是中国传统文化中的重要组成部分,经历了漫长的历史发展和演变。

本文将就中国古代婚姻制度的起源、演变、特点以及对社会影响进行探讨,以期更好地了解中国古代婚姻制度的特点和意义。

中国古代婚姻制度的起源可追溯至远古时期的部落社会。

在这个时期,拥有丰富资源和强大势力的男性通常会与多个女性结婚并拥有婚内婚外的性伴侣。

这种婚姻制度被称为寨妻制,也是中国古代婚姻制度的起源之一随着社会的发展和进步,中国古代婚姻制度逐渐由寨妻制演变为一夫一妻制。

一夫一妻制意味着男人只能娶一个妻子,女人只能嫁一个丈夫。

这种制度的确立主要归功于战国时期儒家学派的推动。

儒家思想强调家庭的和谐和秩序,它认为只有以一夫一妻制为基础的婚姻制度才能实现家庭稳定和社会和谐。

中国古代婚姻制度的主要特点之一是包办婚姻。

在中国古代,婚姻并非由个人自由选择,而是家族的决定。

父母或长辈通常会负责为子女安排婚姻,以确保家族的利益和传承。

这种包办婚姻有时会导致婚姻中的不和谐和矛盾,但也有利于家族的维系和社会秩序的稳定。

另一个特点是男尊女卑的婚姻制度。

在中国古代社会,男性被认为是家族的继承者和传承者,而女性则被要求服从于男性的权威和地位。

因此,男人拥有广泛的权力和特权,而女人则要相对较低的社会地位。

这一特点在中国古代婚姻制度中体现得尤为明显。

中国古代婚姻制度对社会的影响是巨大的。

首先,婚姻制度的稳定和和谐对于社会的稳定和和谐至关重要。

一个稳定的婚姻制度有助于维护家庭的和谐和社会的秩序,从而促进社会的发展和进步。

其次,婚姻制度对于社会的等级和地位也有重要影响。

男尊女卑的婚姻制度有助于维持社会的等级和地位秩序,但也可能导致女性受到歧视和压迫。

因此,在现代社会中,人们普遍认识到婚姻制度应该是平等和尊重的。

总的来说,中国古代婚姻制度是中国传统文化的重要组成部分,它经历了漫长的历史发展和演变。

其特点包括包办婚姻、男尊女卑、村落婚姻、宗族婚姻和阴阳家族婚姻等多种形式。

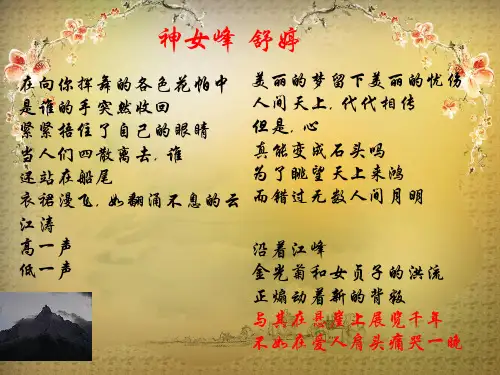

中国古代历史文化婚姻中国古代历史文化婚姻自古以来一直是一个重要的话题。

婚姻在古代社会承担着重要的社会功能,不仅仅是个人之间的感情结合,更是家族之间的联姻,社会地位的提升以及子孙后代的延续。

在这篇文章中,我们将深入探讨中国古代历史文化婚姻的各个方面。

一、婚姻的目的与意义中国古代的婚姻观念非常重视家族的延续和传承。

婚姻不仅是男女之间的情感联结,更是家族之间的联姻,是为了确保家族的繁衍后代和继承家业。

因此,婚姻的目的不仅仅是两个人的幸福,更是家族和社会的利益。

在古代,婚姻也被视为社会地位提升的一种方式。

通过婚姻,人们可以攀附上层社会,提升自身的地位和声望。

尤其是贵族家庭,常常通过联姻来巩固财富和权力的地位。

二、古代的婚姻仪式和习俗中国古代的婚姻仪式和习俗非常繁琐而庄重。

婚姻仪式通常分为聘礼和婚礼两个环节。

聘礼是指男方向女方家庭送礼物,以示诚意和对女方家庭的尊敬。

聘礼通常包括金银珠宝、嫁妆和文房四宝等,数量和价值都很重要。

这些礼物代表了男方对女方的承诺和家庭负责的态度。

婚礼是整个婚姻仪式的核心环节。

婚礼通常在女方家庭举行,包括拜堂、交换婚誓、敬酒和抛绣球等环节。

这些环节中,拜堂是最重要的一环,代表了双方家庭的联姻。

拜堂之后,新郎新娘交换婚誓,表示对对方的承诺和忠诚。

除了聘礼和婚礼,古代婚姻中还有许多其他习俗。

比如,在婚礼过程中,新娘通常需要经历三朝九拜等环节,以示对新娘家庭的尊敬和感谢。

此外,一些地方还有婚车游街、喜宴以及丰富多彩的婚庆活动。

三、古代的婚姻制度中国古代的婚姻制度主要包括包办婚姻和自由恋爱婚姻两种形式。

包办婚姻是中国古代最为普遍的婚姻形式。

在这种婚姻制度下,父母和媒人起到了决定婚事的关键角色。

他们会根据家族门第、财富和地位等因素,为子女安排合适的对象。

婚姻的双方往往在婚前并不相识,他们需要通过相亲和媒人的介绍来了解彼此,最终决定是否成婚。

自由恋爱婚姻在古代相对较少,但也存在一定程度的自由选择。

古代中国的婚姻制度概述首先,古代中国的婚姻制度具有强烈的血缘意识和封建礼教观念。

在封建社会中,世族之间的婚姻关系不仅是家庭利益的考虑,更是涉及到两个家族、两个势力的关系。

因此,婚姻往往被看作是朝廷政策的一部分,君主会通过政治联姻来巩固自己的权力和地位。

贵族们通常掌握着统治权利,他们通过亲戚间的婚姻来维护家族利益,同时也会利用这种关系来建立和拓展他们的权势。

其次,古代中国的婚姻往往遵循严格的礼仪程序。

在中国传统文化中,礼仪始终占据着重要的地位。

婚姻也不例外,整个婚礼流程有着严格的规定和步骤。

婚礼通常从纳彩开始,即男方向女方或女方家族送上彩礼作为表示。

接着是过堂、过门、启发和拜堂等环节,最后是合卺和拜天地。

整个婚礼充斥着许多细致入微的礼仪,旨在彰显双方家族的地位和尊严。

同时,婚礼中还有着许多象征意义的习俗,如喜酒、喜糖、送嫁妆等,这些都是希望新婚夫妇能够幸福美满。

另外,婚姻在古代中国的家族中有着重要的地位。

对于中国古代的男性来说,继承家族血脉,传承家族产业是他们最重要的责任和义务之一、因此,在选择伴侣时,贵族们往往更加重视对方的家庭和社会地位,而不仅仅是个人的美貌或个性。

有时候,父母甚至可以代替子女做出婚姻决策,他们会通过各种途径了解对方的家世、品德等,并交换相关信息,以确保该联姻符合双方的利益和追求。

此外,在婚姻制度中女性常常承担着较弱的地位。

古代中国的社会是一个男尊女卑的社会,女性的地位通常被限制在家庭和家族之内。

女性常常被看做是子孙后代的重要媒介,她们负责传宗接代。

而对于女性本身来说,除了尽忠职守,孝顺丈夫和家族外,她们的社会角色也相对较小。

总体而言,古代中国的婚姻制度在很大程度上受到了封建礼教和家族观念的影响,个人的意愿和选择受到了局限。

婚姻往往不仅仅是一段个人感情的维系,更是多方利益的论衡。

不过,就像一枚硬币的两面一样,婚姻制度不仅带来了种种的阻碍,也促进了中国古代社会传承和进化,为中华民族的繁荣发展和文化传承做出了重要贡献。

中国古代婚姻制度主要内容

中国古代婚姻制度的主要内容包括以下几个方面:

1. 包办婚姻:古代中国的婚姻多数是由父母或亲族代理安排的,候选人的家庭出资提供嫁妆和彩礼。

2. 继承制度:男性继承制度占主导地位,男子继承父亲的家族名籍和家产。

女子通常只能依附于丈夫的家族。

3. 门当户对:古代婚姻非常注重家族地位和经济状况的匹配。

通常要求男女双方的家庭背景相当,社会地位相仿,以确保新婚夫妇之间的平衡。

4. 严格的礼节:在古代中国,婚礼程序非常繁琐,包括订婚、纳彩、过门、拜堂等环节。

整个过程严格按照礼仪进行,以确保婚姻的正式性和合法性。

5. 多妻制度:在古代中国,富有和有地位的男子通常可以娶多个妻子。

这种制度受到儒家思想的支持,认为男性的社会地位高于女性,且多妻制度有助于保证男性的后代。

6. 女性地位低下:古代中国是一个男权社会,女性的社会地位相对较低。

女子在婚姻中通常被视为属于丈夫的财产,需要服从和依附于丈夫和夫家。

需要注意的是,中国古代婚姻制度的具体内容在不同的历史时期和地区会有所变化,上述内容主要是对大致情况的概述。

源远流长、纵横千年的华夏古国,婚礼仪俗也蕴含着丰富的内容和文化底蕴。

一、三书六礼聘书:订亲之书,男女双方正式缔结婚约。

纳吉(过文定)时用。

礼书:过礼之书,即礼物清单,详尽列明礼物种类及数量。

纳征(过大礼)时用。

迎亲书:迎娶新娘之书。

结婚当日(亲迎)接新娘过门时用。

纳采:古时婚礼之首,属意女方时,延请媒人作媒,谓之纳采,今称“提亲”。

问名:男方探问女方之姓名及生曰时辰,以1、吉兆,谓之问名,今称“合八字”。

纳吉:问名若属吉兆,遣媒人致赠薄礼,谓之纳吉,今称“过文定”或“小定”。

纳征:奉送礼金、礼饼、礼物及祭品等,即正式送聘礼,谓纳征,今称“过大礼”。

请期:由男家请算命先生择日,谓之请期,又称“乞日”,今称“择日”。

亲迎:新郎乘礼车,赴女家迎接新娘,谓之亲迎。

安床:择定良辰吉日,在婚礼前数天由好命佬将新床搬至适当位置。

然后,在婚礼之前,再由好命婆负责铺床,将床褥、床单及龙凤被等铺在床上,并撒上各式喜果,如红枣、桂圆、荔枝干、红绿豆及红包。

安床后任何人皆不得进入新房及触碰新床,直至结婚当晚新人进房为止。

二、新娘礼服颜色:中国人的婚礼离不开大红色,习惯以鲜艳的颜色来烘托气氛。

因此,历朝女式婚服颜色为大红色已成了定制,以示喜庆,衬托新人,预示未来生活蒸蒸日上,幸福美满。

样式:新娘礼服为广袖对襟翟衣,头戴珠凤冠。

值得说明的是,翟衣上面的图案很有讲究。

对襟本身就有完整的对称感,且在中国文化里本身就代表合称、合美的意思,而上面密布的左右对称且成双成对的锦鸡图案,则象征着中国传统文化里夫妻生活的和美、和乐。

20世纪初,传统的中式婚礼服还是长袍马褂和凤冠霞帔。

凤冠霞帔原属清代诰命夫人的规定着装,是权势和地位的象征,对普通平民百姓来说是可望而不可即的。

因为其上布满了珠宝锦绣,容雍华美至极,表达了民间对权贵的仰慕,因而逐渐演变成豪门闰秀的婚礼服。

而普通人家之女成婚时,通常只能穿一身大红袄裙,外加大红盖头和绣花鞋,并用大红花轿抬进婆家门。

古代的婚姻制度古代的婚姻制度,是指古代社会中对于结婚、婚姻关系的规范和制度。

古代的婚姻制度是由各个国家、民族不断发展而来的,因此在不同的时期、地区和社会群体都存在着各种各样的婚姻习俗和制度。

下面将以中国古代的婚姻制度为例,对其进行简要的介绍。

古代中国的婚姻制度可以追溯到公元前1600年左右的商代,当时已经有了固定的婚姻制度和婚姻习俗。

在古代中国,婚姻一般是由父母和媒人进行安排和筹办的,双方的父母或媒人通过亲戚、朋友等渠道进行媒妁之言,如果双方家庭认可,便进行婚姻的协商和筹备。

在古代中国,男女结婚的时候,往往需要进行一系列的仪式和礼节。

首先是婚约的过程,即男方家长亲自到女方家中提亲,女方家长则要评估男方的门当户对、家庭背景和操行。

如果双方家庭达成一致,便会达成婚约。

在婚礼前,还有过“问名”之礼,即男方的父母亲自到女方家中探听女方的姓名、生辰等信息,这是为了确定女方是否对男方家庭有利。

古代中国的婚礼一般分为三个阶段。

第一阶段是“纳采”,在这个阶段,男方要派人将媒人带到女方家中,进行正式的媒妁之言,确定婚约。

第二阶段则是“纳聘”,男方要准备嫁妆、礼品和聘金等,送到女方家中,女方家庭则要准备回礼。

最后一个阶段是“迎亲”,即男方要带着聘礼和迎亲队伍亲自到女方家中迎娶新娘,整个过程十分隆重庄重。

古代中国的婚姻制度中,还存在着“嫁娶之死”的习俗。

这是一种特殊的婚姻习俗,当女方家庭出现重大的差池或男方家庭出现不端之事时,女方可以选择不嫁,且当事人可自由解除婚约。

古代的婚姻制度主要是以男尊女卑的原则为基础,男方在家庭中的地位要高于女方,女方在婚后要侍奉丈夫、尊重婆家的家庭成员,无论是在经济上还是社会地位上都处于不平等的地位。

总而言之,古代的婚姻制度具有约束力强、由父母和媒人进行安排和协商等特点。

在现代社会中,婚姻制度已经有了很大的改变,男女平等、自由恋爱的观念逐渐兴起,婚姻的自由度也更加广泛和多样化。

中国古代婚姻制度正文中国古代的婚姻制度是一个非常复杂而重要的社会制度,其发展经历了漫长的历史过程,深深地影响了中国社会的发展和演变。

中国古代的婚姻制度一直秉承着"嫁娶从命"的观念,婚姻是一种家族的联姻关系,因此父母的决定在婚姻中起着决定性的作用。

在这一制度中,男女在婚配对象的选择上没有太多的自主权,他们往往只能接受家庭的安排和安排,因此"包办婚姻"成为了中国古代婚姻制度的一大特点。

在婚姻决定之前,双方的家庭都要进行一定的"门当户对"的匹配,家族地位和财富状况是衡量婚姻的重要标准。

家族的荣耀和利益在婚姻中往往比个人意愿更加重要。

此外,人们还会考虑双方的年龄和相貌等因素来决定婚姻的适宜性。

男方的家庭对于女方的经济状况也有很高的要求,通常要求女方提供嫁妆作为聘礼,这包括金银珠宝、土地、房屋等财物。

女方嫁入男方家庭后,这些财物与她的经济地位紧密相连。

在古代婚姻制度中,婚配不仅仅是两个人的事情,家庭和社会都会参与其中。

婚姻仪式的重要性不言而喻,它是家族荣誉的象征,也是家族的延续。

在婚礼中,男方家庭要准备婚车、彩帐等,女方家庭则要准备新衣和彩礼等。

婚姻仪式要遵循一定的礼仪和习俗,例如拜堂、倒茶和过门等等。

除了婚姻仪式之外,古代婚姻制度还规定了一系列的婚姻规范和责任。

男方在婚后要负责赡养妻子和子女,并保证家庭的经济支出。

此外,男方还有权力做出家庭的决策,包括财产分配、子女教育等。

而女方则要履行贤良淑德的妇女角色,顺从于丈夫和家庭的安排。

在中国古代,婚姻是一种家族的联姻关系,婚姻不仅仅是两个人的事情,而是牵涉到家族的利益和荣耀。

因此,古代婚姻制度非常注重血缘关系和家族传承的延续。

儿子作为家族延续的重要人物,男方家庭通常会极力争取儿子的长子继承权,女方要尽快生育子女来继承家族的血脉。

此外,中国婚姻制度还强调世系的延续,男方要确保传宗接代,女方要侍奉岳家在婚后生活。

中国历代婚姻家庭制度婚姻家庭制度是指被一定社会所公认并被人民普遍遵循的婚姻家庭关系的规范统体系。

婚姻家庭制度是社会制度的有机组成部分,具有社会制度的共性。

由战国起,经秦汉至唐,中国封建社会由发端而至鼎盛。

婚姻家庭制度作为封建社会制度的一个重要组成部分,也得到了比较全面的发展和巩固。

“父为子纲”、“夫为妻纲”和“君为臣纲”相提并论,成为封建社会婚姻家庭生活中的最高准则。

“父母之命”,“媒妁之言”的封建包办强迫婚姻,家长权、父权和夫权三位一体、男尊女卑、有严格宗法等级制度的家礼,宗祧、爵位的嫡长子继承制,以及以“出妻”为主要方式的专权离婚,构成了中国封建主义婚姻家庭制度的主要内容。

(1)婚姻制度中国封建社会实行以聘娶婚为方式的包办强迫婚姻制度。

在这种制度下,婚姻当事人自身婚姻须听凭家长、父母做主,家长、父母对子女婚姻拥有不可争辩的主婚权和支配权,婚姻的成立则须通过媒人从中中介。

秦律、汉律、唐律等一切封建法律都确认这种婚姻制度的合法性。

唐律规定,卑幼①不依家长私自婚娶的,要罚受杖一百,同时对主婚人也要依律科刑,甚至连媒妁也会受到追究。

由此可足见婚姻包办强迫的专制程度。

聘娶婚既然是一种根据父母的意志,通过媒妁致币帛通问,以合二姓之好的一种婚姻成立方式,所以,资财也就成了婚姻缔结的重要条件。

唐律就规定,结婚须实行“以聘财为信”的送财礼制度,从而使结婚成为买卖交换的一种形式。

唐律甚至还规定,即使没有正式签订婚约,但只要接受了聘礼,“聘则为妻”,婚姻关系就应当得到确认,与签订婚书一样具有婚约的性质。

公平地说,包办强迫婚姻在秦汉至唐的封建社会上升时期还尚未达到登峰造极的地步。

特别是在魏晋南北朝时期,由于儒术的独尊地位被冲垮,又由于这是一个汉民族和各少数民族大融合的时期,婚嫁相对两汉来说要显得自由些,男女青年在择偶问题上也有一定的自主权。

据《晋书·王濬传》载,平吴名将王濬年轻时任河东郡从事。

州刺史徐邈的女儿有才能,“择夫未嫁”,徐邈就将手下佐吏召集议事,让女儿在帘内暗暗挑选,徐女看中了王濬,告诉了一旁的母亲,徐邈遂将女儿嫁给了这个小吏。

中国古代的婚姻制度知识点总结中国古代婚姻制度是受到传统文化和价值观念的影响,呈现出独特的特点。

本文将从男女角色、婚姻形式、婚姻仪式以及婚姻的影响等几个方面对中国古代的婚姻制度进行知识点总结。

一、男女角色在中国古代的婚姻制度中,男性和女性在婚姻关系中扮演着不同的角色。

男性通常是家庭的主要经济支柱,负责养家糊口和延续家族血脉。

女性则被社会期望为家庭添福增丁,传宗接代。

另外,男性与女性在婚姻中的地位上也存在着明显的不平等,男尊女卑的思想较为普遍。

二、婚姻形式1. 包办婚姻:在中国古代,婚姻往往是由父母代为安排的,尤其是在封建社会中更加普遍。

父母会找到合适的家庭,通过红娘等中介人物进行联络、协商,最终达成婚姻协议。

2. 自由婚姻:一些贵族家庭或士人家庭的子弟相互之间可以自由选择配偶,主要基于双方的喜好、品德和家庭背景等因素。

这种婚姻形式相对较为少见,更多的是影响了较高社会阶层。

三、婚姻仪式婚姻仪式在中国古代具有重要的意义,也是彰显婚姻合法性和家族荣誉的重要方式。

婚姻仪式包括聘礼、婚宴和过门三个环节。

1. 聘礼:男方需向女方家庭送聘礼,包括金银珠宝和其他财物,以示诚意和家庭的经济实力。

2. 婚宴:在中国古代,婚宴是婚礼的重要环节,宴席规模和排场可根据两家的社会地位和财力水平而有所不同。

3. 过门:新娘离开娘家,跟随新郎转入新家,称为“过门”。

婚礼当天,会有丰富的仪式和祭拜活动来迎接新娘入门。

四、婚姻的影响婚姻对中国古代社会和个人都产生了深远的影响。

1. 家族延续:男性的婚姻责任是传宗接代,继承父亲的家业和族谱,确保家族的延续。

2. 社会地位:婚姻对社会地位有很大的影响。

通过婚姻可以加入更高社会阶层,提升自身社会地位。

3. 家族关系:婚姻不仅是两个个体的结合,更是家族之间的联姻,可以加强家族之间的关系和互动。

4. 妇女地位:古代女性在婚姻中的地位相对较低。

婚后,女性的身份基本上就是丈夫的妻子、子女的母亲,缺乏独立的社会地位。

中国古代的婚姻与家庭制度中国古代的婚姻与家庭制度深植于传统文化和价值体系之中,对人们的生活和社会秩序产生了深远的影响。

本文将从古代的婚姻习俗、婚姻方式、家庭结构以及婚姻对女性的影响等方面进行探讨,帮助读者了解古代中国的婚姻与家庭制度。

一、婚姻习俗中国古代婚姻习俗博大精深,代代相传。

婚前,双方家庭会进行“过门礼”以表示双方进入婚姻的准备。

婚礼当天,新娘要穿上红色嫁衣,蒙上红盖头,与新郎完成交杯酒、对拜等仪式。

婚后,新娘被迎入新家,丈夫的家人会向新娘赠送礼物,并向她表示欢迎。

二、婚姻方式古代中国的婚姻方式主要有包办婚姻和自由婚姻两种形式。

包办婚姻是父母代为筹办婚事,经过相亲、卜算等程序最终决定婚姻的结果。

自由婚姻则是由男女双方自行选择彼此的伴侣,往往是因为彼此有较深的感情或其他各种因素。

三、家庭结构在古代中国,家庭结构主要以核心家庭为基础。

核心家庭由夫、妻和子女组成。

男性在家庭中扮演着主要的经济和社会角色,女性则负责照顾家庭事务和子女教育。

四、婚姻对女性的影响婚姻在古代中国对女性有着重大的影响。

一方面,女性在婚姻中要服从丈夫和婆家的安排,履行妻子和母亲的角色。

另一方面,女性的社会地位受到限制,尤其是贵族阶层中的女性更加受到束缚。

然而,婚姻对女性的影响也因时代和地域而有所不同。

在一些地区和时期,女性在婚姻中可以发挥重要的作用,甚至拥有一定的权力和地位。

例如,南方的一些地方,女性在家庭中扮演着重要的经济角色,她们可以作为家族的中心来传承家业。

总结起来,古代中国的婚姻与家庭制度具有丰富多样的特点。

从婚姻习俗、婚姻方式到家庭结构和婚姻对女性的影响,这些方面的内容都反映出古代中国社会的风貌和价值观念。

通过对这些内容的探索,我们可以更好地理解中国古代婚姻与家庭制度的历史背景和演变过程。

中国古代婚姻制度古代婚姻的观念在早期原始人群内部,男女之间的性关系是杂乱的。

随着人类的进化,两性关系中出现了道德和理性的曙光。

乱伦禁忌的形成和族外婚姻的实行,标志着性的需要开始服从于“人”的需要,婚姻制度正是随着原始经济的发展、人类互助的日益广泛以及亲属关系的趋于明晰,而逐渐建立起来的。

在古代中国,婚姻制度是一种重要的社会规范,被纳入礼的范畴,婚礼是中国文化的有形部分。

《礼记》中说:礼是“始诸饮食”,“本于婚”。

“饮食”包括物质的生产和分配的方式,“婚”是人本身的生产,包括男女交往方式和婚姻的方式。

婚姻沟通着物质与观念、道德与法律,折射出社会的风尚和礼仪。

一、婚姻的概念古籍中有关“婚姻”的词义学解释约略有三:一是指夫妻的称谓,《礼记?经解》郑玄注:“婿曰婚,妻曰姻。

”二是指嫁娶的仪式,《诗经?郑风》孔颖达疏:“男以昏时迎女,女因男而来,……论其男女之身谓之嫁娶,指其好合之际谓之婚姻。

嫁娶婚姻,其事是一。

故云婚姻之道,谓嫁娶之礼也。

”三是指亲家,《说文解字》释“婚’、“姻”说:“婚,妇家也”、“姻,婿家也”。

《尔雅? 释亲》说得更明确:“婿之父母为姻,妇之父母为婚。

……妇之党为婚兄弟,婿之党为姻兄弟。

”上述三说虽然不尽相同,但已涉及到婚姻的基本特点。

其一,表明婚姻是一种社会关系,它是婚姻双方结为姻亲关系的标志。

其二,表明婚姻依礼而行,其仪节约定俗成,是礼仪系统中的组成部分。

婚姻在本质上是一种人与人的关系,两性的结合,反映着社会经济生活的要求和社会文化的特点。

在儒家经典中,婚姻问题被视为家庭、社会的大事。

首先,婚礼被视为人伦之始。

《礼记?经解》云:“昏姻之礼,所以明男女之别也。

昏姻之礼废,则夫妇之道苦,而淫辟之罪多矣。

”其次,婚礼被视为礼的根本。

《礼记?昏义》云:“敬慎重正而后亲之,礼之大体,而所以成男女之别,而立夫妇之义也。

男女有别,而后夫妇有义;夫妇有义,而后父子有亲;父子有亲,而后君臣有正。

故曰:昏礼者,礼之本也。