阿司匹林的临床应用及常见不良反应_史瑞林

- 格式:pdf

- 大小:132.97 KB

- 文档页数:2

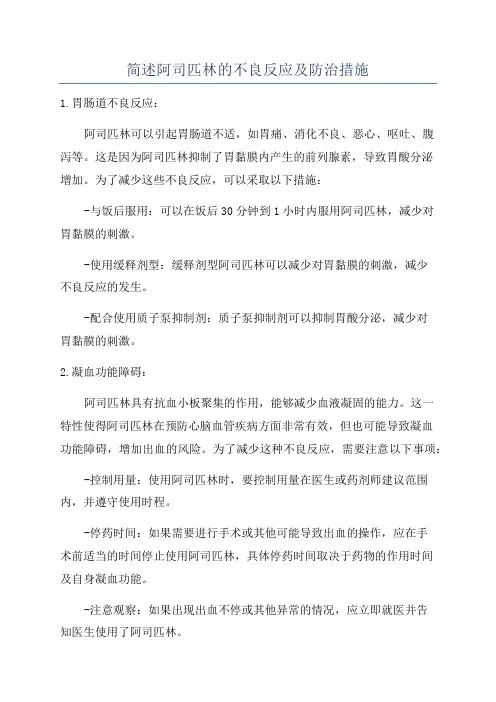

简述阿司匹林的不良反应及防治措施1.胃肠道不良反应:阿司匹林可以引起胃肠道不适,如胃痛、消化不良、恶心、呕吐、腹泻等。

这是因为阿司匹林抑制了胃黏膜内产生的前列腺素,导致胃酸分泌增加。

为了减少这些不良反应,可以采取以下措施:-与饭后服用:可以在饭后30分钟到1小时内服用阿司匹林,减少对胃黏膜的刺激。

-使用缓释剂型:缓释剂型阿司匹林可以减少对胃黏膜的刺激,减少不良反应的发生。

-配合使用质子泵抑制剂:质子泵抑制剂可以抑制胃酸分泌,减少对胃黏膜的刺激。

2.凝血功能障碍:阿司匹林具有抗血小板聚集的作用,能够减少血液凝固的能力。

这一特性使得阿司匹林在预防心脑血管疾病方面非常有效,但也可能导致凝血功能障碍,增加出血的风险。

为了减少这种不良反应,需要注意以下事项:-控制用量:使用阿司匹林时,要控制用量在医生或药剂师建议范围内,并遵守使用时程。

-停药时间:如果需要进行手术或其他可能导致出血的操作,应在手术前适当的时间停止使用阿司匹林,具体停药时间取决于药物的作用时间及自身凝血功能。

-注意观察:如果出现出血不停或其他异常的情况,应立即就医并告知医生使用了阿司匹林。

3.过敏反应:一些人对阿司匹林存在过敏反应,包括皮疹、荨麻疹、呼吸困难、眼部水肿等。

在出现过敏反应时,应立即停止使用阿司匹林,并及时就医。

对于已知对阿司匹林过敏的患者,建议避免使用阿司匹林或选择其他药物代替。

4.嗜酸性白细胞综合症:长期高剂量使用阿司匹林,特别是用于治疗类风湿关节炎的患者,可能会出现嗜酸性白细胞综合症。

该症状包括发热、关节痛、皮疹和嗜酸性白细胞增多。

如果出现这些症状,应及时就医,停止使用阿司匹林。

5.耳鸣和听力损失:长期大剂量使用阿司匹林可能导致耳鸣和听力损失。

这可能是因为阿司匹林对耳蜗中的毛细胞有损害作用。

为了预防这些不良反应,应避免长期大剂量使用阿司匹林,同时定期进行听力检查。

总结来说,阿司匹林虽然是一种常用的药物,但在使用时需要注意其不良反应,尤其是在长期高剂量使用或对阿司匹林过敏的患者中。

阿司匹林的主要临床应用及不良反应摘要】阿司匹林是一种解热镇痛药,临床应用非常早,在临床中得到广泛应用。

随着阿司匹林的新用途不断被发现,对阿司匹林的药理学特性重新认识和评价非常重要,从而对阿司匹林在临床上得到正确有效的使用,减少副反应的发生。

【关键词】阿司匹林;药理学;注意事项【中图分类号】R96 【文献标识码】A 【文章编号】1007-8231(2016)07-0032-01阿司匹林在临床上应用广泛,是临床上处方量最大的常用药物,该药物主要治疗发热、头痛、关节痛、风湿病等,同时该药物对心脑血管疾病的预防、抗肿瘤等均有良好的作用[1],具临床资料显示,阿司匹林用于抗血栓以来,减少了约为25%的心血管时间发生的几率,是一种效果明显且具有多重作用的药物。

但随着阿司匹林使用的增多,出现的不良反应也逐步增加,常见的有胃肠道副反应、阿司匹林过敏等,因此,临床上使用阿司匹林时,需要用药人员对阿司匹林的药理学特性有充分认识,降低出现不良反应的几率,从而增加药物效果达到疗效。

1.药理学特性阿司匹林又名乙酰水杨酸,为一种白色结晶性粉末,味酸,遇水微溶解,阿司匹林呈弱酸性,溶于氢氧化钠或碳酸钠中,同时发生分解,阿司匹林的解热止痛作用强于水杨酸钠,且临床不良反应较少。

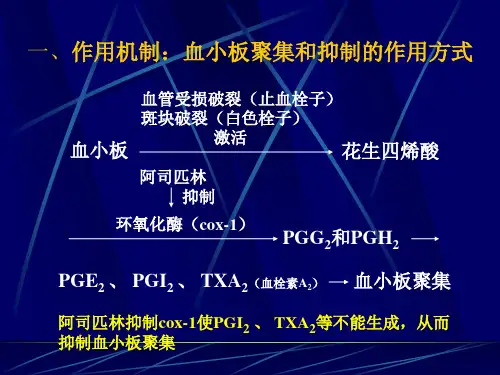

随着医学的不断发展,阿司匹林在临床上的用途不断增多,研究发现,阿司匹林能够对血小板中血栓素的合成进行抑制,起到抗血小板聚集的作用,用于心血管疾病的治疗。

2.临床应用2.1 解热镇痛阿司匹林的解热镇痛作用是临床上常用的范畴,其镇痛的作用机制主要为通过对引起化学性刺激的物质产生抑制作用,缓解短期内的疼痛,如阿司匹林对偏头痛急性发作期的效果显著,在出现偏头痛早期服药,能够更好的达到控制效果;解热的作用机制是通过调控下丘脑的体温调节中枢,使血管发生扩张,从而使汗液的排放量增加,达到降低体温的作用。

阿司匹林具有消炎作用,但消炎作用机制尚不明确,可能对溶解酶的释放产生抑制作用来达到消炎的效果。

阿司匹林的不良反应有哪些新的研究表明,阿司匹林可以改善人的身体,但是年轻女孩服用好处较少,针对65岁以上的妇女会获得较大的好处,但是你知道阿司匹林的不良反应有哪些吗?下面是店铺为你整理的阿司匹林的不良反应有哪些的相关内容,希望对你有用!阿司匹林的不良反应有哪些阿司匹林是一种历史悠久的解热镇痛药。

由于口服后易吸收,在全身组织分布广,作用强,阿司匹林在临床上被广泛用于发热、头痛、神经痛、肌肉痛、风湿热、急性风湿性关节炎等的治疗。

随着阿司匹林的广泛应用,其不良反应也逐渐增多,因此,在使用阿司匹林治疗各种疾病的时,要严密监视其不良反应。

1 胃肠道症状胃肠道症状是阿司匹林最常见的不良反应,较常见的症状有恶心、呕吐、上腹部不适或疼痛等。

口服阿司匹林可直接剌激胃黏膜引起上腹不适及恶心呕吐。

长期使用易致胃黏膜损伤,引起胃溃疡及胃出血。

长期使用应经常监测血像、大便潜血试验及必要的胃镜检査。

应用阿司匹林时最好饭后服用或与抗酸药同服,溃疡病患者应慎用或不用。

增强胃黏膜屏障功能的药物,如米索前列醇等,对阿司匹林等非甾体抗炎药引起的消化性溃疡有特效。

2 过敏反应特异性体质者服用阿司匹林后可引起皮疹、血管神经性水肿及哮喘等过敏反应,多见于中年人或鼻炎、鼻息肉患者。

系阿司匹林抑制前列腺素的生成所致,也与其影响免疫系统有关。

哮喘大多严重而持久,一般用平喘药多无效,只有激素效果较好。

还可出现典型的阿司匹林三联症(阿司匹林不耐受、哮喘与鼻息肉)。

3 中枢神经系统神经症状一般在服用量大时出现,出现所谓水杨酸反应,症状为头痛、眩晕、耳鸣、视听力减退,用药量过大时,可出现精神错乱、惊厥甚至昏迷等,停药后2~3天症状可完全恢复。

大剂量时还可引起中枢性的恶心和呕吐。

4 肝损害阿司匹林引起肝损伤通常发生于大剂量应用时。

这种损害不是急性的作用,其特点是发生在治疗后的几个月,通常无症状,有些患者出现腹部的右上方不适和触痛。

血清肝细胞酶的水平升高,但明显的黄疸并不常见。

阿司匹林的临床应用、不良反应及注意事项阿司匹林(Aspirin,ASP),又称乙酰水杨酸(acetylsalicylicacid,ASA),是常用的历史悠久的非甾体类抗炎药,也是非选择性环氧化酶抑制药,具有较强的解热镇痛、抗血小板聚集、防止血栓形成的作用,广泛用于抗炎、抗风湿、预防心脑血管疾病。

阿司匹林在预防糖尿病及其并发症、预防心肌梗死、缺血性卒中、改善老年痴呆症状等方面都收到良好的效果。

但随着应用的增多,出现了大量不良反应如胃肠道症状、过敏反应、阿司匹林哮喘、瑞氏综合征、水杨酸反应、心脏毒性、肝脏毒性、肾脏毒性以及大疙性表皮松解型药疹、听力损害、习惯性和成瘾性、眩晕、鼻炎、涎腺肿大、诱发痛风、致畸等不良反应。

因此在服用阿司匹林时应选择合适的剂量、选择适宜的剂型、正确地服药时间、避免同时服用增加胃酸的药物及应该同时服用胃粘膜保护剂等即可避免不良反应的发生。

标签:阿司匹林;临床应用;不良反应;注意事项1 临床应用1.1预防糖尿病及其并发症阿司匹林能够通过乙酰化血小板的环氧化酶,进而阻止凝血素的生成,以达到阻止动脉病变的目的,并能减慢β 细胞的功能退化进度,从而控制糖尿病的进展。

无症状性糖尿病动脉疾病进展预防(POP)研究、日本的阿司匹林一级预防糖尿病患者动脉粥样硬化(JPAD)研究及阿司匹林在无症状性动脉粥样硬化患者中的应用(AAA)试验结果均表明阿司匹林作为二级预防可以有效的降低糖尿病患者的并发症发生风险[1]。

长期高血糖可使血小板处于高度激活状态,引起血小板功能异常。

主要表现在:①血小板粘附功能增强;②血小板聚集功能亢进;③血小板释放反应增强;④血小板促激活性增高参与血栓形成。

1.2预防心肌梗死阿司匹林在心肌梗死一级预防方面拥有大量的循证医学证据,被誉为”防治心脑血管事件的基石”,很多国家的临床诊疗指南都推荐其用于一级预防。

在男性当中,阿司匹林可使首次心肌梗死风险降低44%,首次致死性心肌梗死发生率下降66%[2]。

简述阿司匹林的不良反应及防治措施一、引言阿司匹林是一种广泛应用于临床的非甾体抗炎药,具有镇痛、退热、消炎等多种功效。

然而,阿司匹林也存在着不良反应,如胃肠道反应、出血等。

为了避免不良反应的发生,需要采取相应的预防和治疗措施。

二、阿司匹林的不良反应1. 胃肠道反应由于阿司匹林能够抑制前列腺素合成,从而影响胃肠道黏膜保护屏障的形成,导致胃酸分泌增加、胃黏膜血流量降低等不良反应。

主要表现为恶心、呕吐、上腹部疼痛、消化性溃疡等。

2. 出血由于阿司匹林能够抑制血小板聚集和凝血因子合成,从而增加出血风险。

主要表现为皮下淤血、鼻出血、月经过多等。

3. 过敏反应少数患者使用阿司匹林后会出现过敏反应,表现为荨麻疹、哮喘等。

三、防治措施1. 选择合适的剂量和用药方式阿司匹林的不良反应与剂量和用药方式有关。

一般来说,剂量越小、用药方式越科学,不良反应的发生率就越低。

因此,在使用阿司匹林时,应遵循医嘱,按照规定剂量和用药方式使用。

2. 配合其他药物使用为了减少胃肠道反应和出血等不良反应的发生,可以配合其他药物使用。

例如,可以同时使用质子泵抑制剂、胃黏膜保护剂等。

3. 注意饮食调理饮食调理也是防治阿司匹林不良反应的重要措施。

在使用阿司匹林期间,应尽量避免辛辣刺激性食物、酒精等刺激性食物。

4. 定期检查在长期使用阿司匹林的过程中,需要定期进行检查。

例如,在使用阿司匹林过程中需要定期检查血小板计数、依从性等指标。

5. 及时就医如果出现阿司匹林不良反应的症状,应及时就医。

例如,在出现胃肠道反应时,可以选择口服抗酸药、胃黏膜保护剂等进行治疗。

四、结语阿司匹林是一种常用的药物,但也存在着不良反应。

为了避免不良反应的发生,需要采取相应的预防和治疗措施。

在使用阿司匹林期间,需要注意剂量、用药方式、饮食调理等方面的问题,并定期检查身体指标,及时就医。

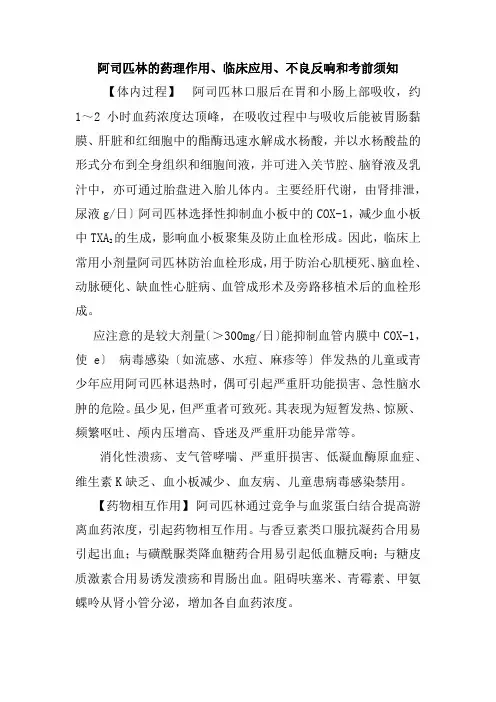

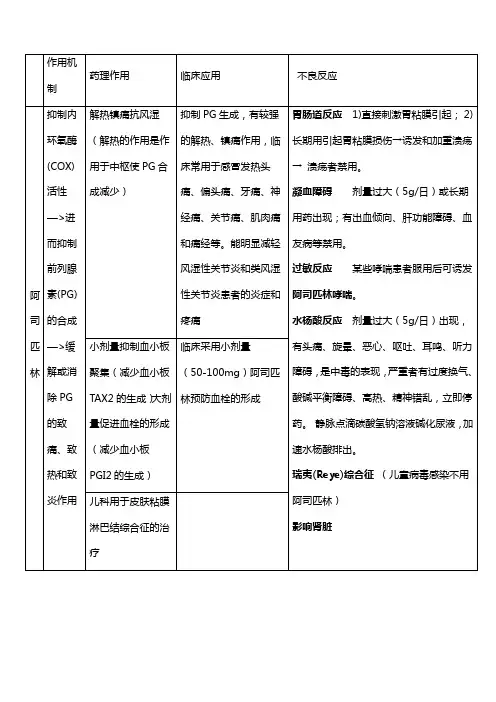

阿司匹林的药理作用、临床应用、不良反响和考前须知

【体内过程】阿司匹林口服后在胃和小肠上部吸收,约1~2小时血药浓度达顶峰,在吸收过程中与吸收后能被胃肠黏膜、肝脏和红细胞中的酯酶迅速水解成水杨酸,并以水杨酸盐的形式分布到全身组织和细胞间液,并可进入关节腔、脑脊液及乳汁中,亦可通过胎盘进入胎儿体内。

主要经肝代谢,由肾排泄,尿液g/日〕阿司匹林选择性抑制血小板中的COX-1,减少血小板中TXA2的生成,影响血小板聚集及防止血栓形成。

因此,临床上常用小剂量阿司匹林防治血栓形成,用于防治心肌梗死、脑血栓、动脉硬化、缺血性心脏病、血管成形术及旁路移植术后的血栓形成。

应注意的是较大剂量〔>300mg/日〕能抑制血管内膜中COX-1,使e〕病毒感染〔如流感、水痘、麻疹等〕伴发热的儿童或青少年应用阿司匹林退热时,偶可引起严重肝功能损害、急性脑水肿的危险。

虽少见,但严重者可致死。

其表现为短暂发热、惊厥、频繁呕吐、颅内压增高、昏迷及严重肝功能异常等。

消化性溃疡、支气管哮喘、严重肝损害、低凝血酶原血症、维生素K缺乏、血小板减少、血友病、儿童患病毒感染禁用。

【药物相互作用】阿司匹林通过竞争与血浆蛋白结合提高游离血药浓度,引起药物相互作用。

与香豆素类口服抗凝药合用易引起出血;与磺酰脲类降血糖药合用易引起低血糖反响;与糖皮质激素合用易诱发溃疡和胃肠出血。

阻碍呋塞米、青霉素、甲氨蝶呤从肾小管分泌,增加各自血药浓度。

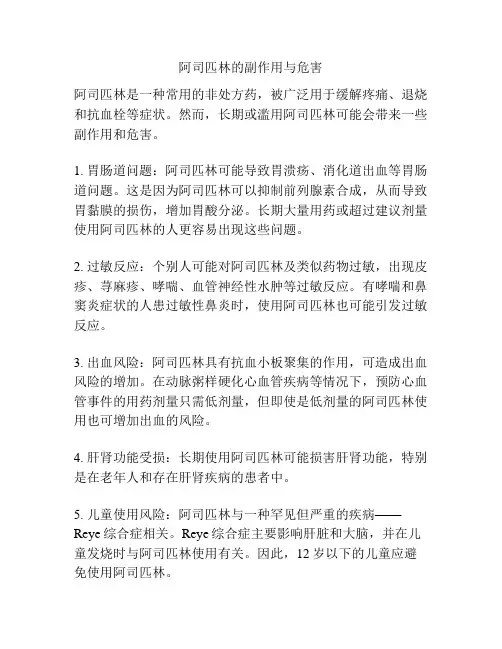

阿司匹林的副作用与危害

阿司匹林是一种常用的非处方药,被广泛用于缓解疼痛、退烧和抗血栓等症状。

然而,长期或滥用阿司匹林可能会带来一些副作用和危害。

1. 胃肠道问题:阿司匹林可能导致胃溃疡、消化道出血等胃肠道问题。

这是因为阿司匹林可以抑制前列腺素合成,从而导致胃黏膜的损伤,增加胃酸分泌。

长期大量用药或超过建议剂量使用阿司匹林的人更容易出现这些问题。

2. 过敏反应:个别人可能对阿司匹林及类似药物过敏,出现皮疹、荨麻疹、哮喘、血管神经性水肿等过敏反应。

有哮喘和鼻窦炎症状的人患过敏性鼻炎时,使用阿司匹林也可能引发过敏反应。

3. 出血风险:阿司匹林具有抗血小板聚集的作用,可造成出血风险的增加。

在动脉粥样硬化心血管疾病等情况下,预防心血管事件的用药剂量只需低剂量,但即使是低剂量的阿司匹林使用也可增加出血的风险。

4. 肝肾功能受损:长期使用阿司匹林可能损害肝肾功能,特别是在老年人和存在肝肾疾病的患者中。

5. 儿童使用风险:阿司匹林与一种罕见但严重的疾病——Reye综合症相关。

Reye综合症主要影响肝脏和大脑,并在儿童发烧时与阿司匹林使用有关。

因此,12岁以下的儿童应避免使用阿司匹林。

注意:以上只是阿司匹林可能出现的一些副作用和危害,具体情况还需依据个体的健康状况、用药剂量和疾病风险来评估。

在使用阿司匹林之前,请务必咨询医生或药师的建议,并严格按照医嘱使用。

阿司匹林临床应用的不良反应分析汇报人:日期:•阿司匹林概述•不良反应类型及发生率•影响因素与风险评估目录•预防与应对措施建议•临床案例分享与经验总结01阿司匹林概述阿司匹林是一种历史悠久的解热镇痛药,属于非甾体抗炎药。

化学结构常用剂型生产与销售阿司匹林有多种剂型,如口服片、胶囊、注射剂等。

阿司匹林在世界各地广泛生产与销售,价格相对低廉。

030201药物简介阿司匹林具有解热、镇痛、抗炎、抗风湿等作用。

药理作用阿司匹林通过抑制前列腺素的合成,从而发挥药理作用。

作用机制阿司匹林可与其他药物相互作用,如抗凝药物等。

药物相互作用药理作用与机制临床应用范围用于治疗感冒、流感等引起的发热和疼痛。

用于治疗类风湿性关节炎、强直性脊柱炎等疾病。

小剂量阿司匹林可用于预防心血管疾病,如心肌梗死、脑卒中等。

阿司匹林还可用于治疗糖尿病、高脂血症等疾病。

解热镇痛抗炎抗风湿预防心血管疾病其他应用02不良反应类型及发生率阿司匹林最常见的胃肠道反应包括恶心、呕吐、上腹部不适或疼痛等。

总结词这些反应的发生率相对较高,通常在服药后几天内出现。

它们通常是暂时性的,可以通过减少剂量或改变用药时间来缓解。

详细描述胃肠道反应阿司匹林也可能引起过敏反应,包括皮疹、荨麻疹、呼吸困难、皮肤瘙痒等。

这些反应相对少见,但一旦发生可能较为严重,需要立即就医。

有过敏史的人应特别小心。

过敏反应详细描述总结词肝损害长期或大量使用阿司匹林可能导致肝损害,表现为肝功能异常、黄疸等。

详细描述肝损害的发生率相对较低,但长期用药者应定期检查肝功能。

如果有任何异常,应立即停药并就医。

阿司匹林可能对肾脏产生损害,包括肾小管损伤、肾衰竭等。

总结词肾损害的发生率相对较低,但长期用药者应定期检查肾功能。

如果有任何异常,应立即停药并就医。

详细描述肾损害03影响因素与风险评估年龄阿司匹林的不良反应在不同年龄段人群中存在差异。

例如,儿童和老年人使用阿司匹林时更容易出现消化道出血等不良反应。

谈谈阿司匹林的临床新用途与不良反应阿司匹林又称乙酰水杨酸,是应用较为普遍的非甾体类解热镇痛药物。

从发明至今已有百年历史,但近年来有关阿司匹林在临床上的新用途及不良反应报导明显增多,引起了笔者极大的兴趣和关注。

一、不断发现的新用途1 治疗急性心肌梗死和急性缺血性中风2004年德国学者的一顼研究显示,急性心肌梗死(AMI)后心血管事件高危患者通常没有常规服用阿司匹林患者的死亡率明显升高,没有使用阿司匹林的患者血管事件的危险增高,这些患者多有既往心梗病史,一般病情较重,接受急诊血运重建术比较低,出院时没有使用阿司匹林的患者,1年后死亡率大约是使用者的2倍(16.5%对8.3%)。

在校正了主要混杂因素(如年龄和性别)后,出院时不用阿司匹林的患者远期死亡率仍显着高。

由中英科学家发起的,有37个国家近千家医院参加的大规模临床试验证实。

阿司匹林对急性缺血性中风(即脑梗死)具有肯定疗效,从而使阿司匹林成为众多治疗缺血性中风的药物中,被证实有效且能全面推广使用的药物。

这一成果表明,缺血性中风患者在发作期如果用2~4周的阿司匹林,即可使死亡率或中风复发率下降11%。

研究已证实,阿司匹林对于多种血管阻塞性疾病,具有良好的预防作用。

2 预防和降低癌症危险(1)降低结肠癌的危险。

美国纽约圣卢克斯--罗斯福医院中心的一项研究表明,阿司匹林和降低胆固醇的药物“斯塔丁”并用,可降低结肠癌的危险。

该研究中心对1.5万名心脏病患者进行了3次研究,所获得的数据表明,这两种常用药同时使用,能杀死早期的癌细胞,医学专家对1000名结肠癌的患者进行研究,发现他们服用阿司匹林后的发病率下降了19%。

(2)长期服用阿司匹林可减少胃癌、乳腺癌风险。

香港大学研究员通过对2831例胃癌患者进行临床观察,长期注射阿司匹林或非类固醇抗炎针剂可使患胃癌的风险减少22%。

但可用于癌症治疗还为时过早,一家英国研究机构对8000名经常服用阿司匹林的妇女进行跟踪调查,结果表明,那些经常服用阿司匹林的妇女乳腺癌的几率比那些不服用阿司匹林的妇女少28%。

阿司匹林临床应用的不良反应分析目的:分析阿司匹林在临床应用中的不良反应。

方法:搜集2014年2月—2015年2月我院阿司匹林所致不良反应67例,总结性分析不良反应的特点及规律。

结果:年龄≤20岁、41-60、≥60岁男性发生率明显较高,有既往过敏史者发生率明显较高,发热感冒用药发生率较高,合并用药及不合理用药发生率较高,消化系统不良反应发生率较高(P<0.05),差异显著。

结论:临床应用阿司匹林时,易发生不良反应,应引起重视,推进安全、合理用药。

标签:阿司匹林;临床应用;不良反应阿司匹林属于非选择性环氧化酶抑制剂,是临床治疗头痛、关节痛、感冒、牙痛及发热的常用药,大剂量用于治疗抗风湿抗炎,小剂量用于预防短暂性缺血卒中及心脑血管病。

近年来,阿司匹林药理作用研究逐渐深入,临床应用范围不断扩大,药物所致不良反应引起临床关注。

现搜集2014年2月—2015年2月我院阿司匹林所致不良反应67例,总结性分析不良反应的特点及规律,并将分析结果报告如下。

1.资料和方法1.1 一般资料搜集2014年2月—2015年2月我院阿司匹林所致不良反应67例,女患者和男患者分别是29例、38例,年龄均为(40.36±7.48)岁,最大者82岁,最小者15岁。

67例患者的一般临床资料相比(P>0.05),无显著差异。

1.2 方法分析不良反应的特点及规律,包括患者年龄、性别、用药原因、药物类型、用药情况、不合理用药、既往过敏史、不良反应表现等。

1.3 统计学分析对本文所得实验数据均采用SPSS 13.0统计学软件进行检验,所得计量资料采用t检验,所得计数资料采用χ2检验,以P<0.05为有统计学意义。

2.结果2.1 基本资料2.1.1 年龄本组14例年龄≤20岁,所占比例20.90%;8例年龄21-40岁,所占比例11.94%;22例年龄41-60岁,所占比例32.84%;23例年龄≥60岁,所占比例34.33%。

阿司匹林的作用与功效_阿司匹林的副作用及注意事项阿司匹林的功效和作用镇痛解热阿司匹林通过血管扩张短期内可以起到缓解头痛的效果,该药对钝痛的作用优于对锐痛的作用。

故该药可缓解轻度或中度的钝疼痛,如头痛、牙痛、神经痛、肌肉痛及月经痛;同时可以使被细菌致热原升高的下丘脑体温调节中枢调定点恢复降至正常水平,故也用于感冒、流感等退热。

该品仅能缓解症状,不能治疗引起疼痛、发热的病因,故需同时应用其他药物参与治疗。

消炎抗风湿阿司匹林为治疗风湿热的首选药物,用药后可解热、减轻炎症,使关节症状好转,血沉下降,但不能去除风湿的基本病理改变,也不能预防心脏损害及其他合并症。

如已有明显心肌炎,一般都主张先用肾上腺皮质激素,在风湿症状控制之后、停用激素之前,加用该品治疗,以减少停用激素后引起的反跳现象。

治疗关节炎除风湿性关节炎外,该品也用于治疗类风湿性关节炎,可改善症状,为进一步治疗创造条件。

此外,该品用于骨关节炎、强直性脊椎炎、幼年型关节炎以及其他非风湿性炎症的骨骼肌肉疼痛,也能缓解症状。

抗血栓该品对血小板聚集有抑制作用,阻止血栓形成,临床可用于预防暂时性脑缺血发作TIA、心肌梗塞、心房颤动、人工心脏瓣膜、动静脉瘘或其他手术后的血栓形成。

也可用于治疗不稳定型心绞痛。

抑制血小板凝集高海拔登山时使用阿司匹林,它能抑制血小板的释放反应,抑制血小板的聚集。

[3]其他功效减轻皮肤粘膜淋巴结综合症川崎病患川崎病的患儿应用阿斯匹林,目的是减少炎症反应和预防血管内血栓的形成。

抵抗癌症2021年8月6日,英国科学家对所有可用的证据进行评估分析后得出结论说,每天服用阿斯匹林能减少患上或死于胃癌、肠癌等的几率。

如果英国50岁以上人群在十年时间里,坚持每天服用阿司匹林的话,在20年里或许能让约12.2万人免受癌症之苦。

阿司匹林在临床上被广泛用于发热、头痛、神经痛、肌肉痛、风湿热、急性风湿性关节炎等的治疗。

随着阿司匹林的广泛应用,其不良反应也逐渐增多。

阿司匹林的临床新用途及不良反应阿司匹林是一种历史悠久的药物,自1899年以来一直被广泛用于镇痛、抗炎和抗血小板治疗。

然而,随着科学技术的不断进步,阿司匹林的临床应用已不再局限于这些传统领域。

本文将探讨阿司匹林的临床新用途及不良反应,以帮助读者更全面地了解这一药物。

肿瘤预防:研究表明,阿司匹林可以抑制肿瘤细胞的增殖和扩散,降低癌症发病率。

一项基于超过名受试者的研究发现,长期服用阿司匹林可以降低结直肠癌、食管癌和胃癌等消化系统肿瘤的发病率。

心血管保护:阿司匹林通过抗血小板作用,可以降低心血管事件的风险。

根据一项涉及名受试者的研究,长期服用阿司匹林可以使心肌梗死和脑卒中的发生率降低25%。

糖尿病防治:阿司匹林可以改善胰岛素抵抗和血糖控制,降低糖尿病的发病率。

一项为期12年的研究发现,服用阿司匹林可以将糖尿病的发病风险降低18%。

胃肠道反应:阿司匹林最常见的不良反应是胃肠道反应,包括胃痛、恶心、呕吐等。

这些症状通常在服药初期出现,但随着时间的推移会逐渐缓解。

出血倾向:长期服用阿司匹林可能导致出血倾向增加。

虽然这种风险相对较低,但仍需注意。

如有出血迹象,应立即就医。

肾功能损害:部分研究表明,阿司匹林可能会影响肾功能,加重肾病患者的病情。

但对于大多数健康人来说,阿司匹林对肾功能的负面影响并不明显。

精准医疗:随着精准医疗技术的发展,阿司匹林的使用将更加个性化。

基于基因和表型特征,针对不同患者制定最合适的用药方案,以提高疗效并减少不良反应。

新型制剂:目前,新型阿司匹林制剂的研究正在进行中。

这些新制剂可能具有更好的生物利用度、更长的半衰期和更少的不良反应,为患者提供更多选择。

联合治疗:未来阿司匹林可能会与其他药物联合使用,以治疗多种疾病。

例如,将阿司匹林与抗肿瘤药物、抗炎药物或降糖药物联合使用,可提高疗效并降低不良反应。

阿司匹林作为一种经典药物,在镇痛、抗炎、抗血小板等领域仍具有广泛应用。

然而,随着科学研究的深入,其临床新用途不断被发现,如肿瘤预防、心血管保护和糖尿病防治等。