论证方法类试题共16页

- 格式:ppt

- 大小:2.77 MB

- 文档页数:16

最新高考语文论述类文本阅读试题(附答案)精品一、论述类文本阅读1.阅读下面的文字,完成下列小题。

戏剧和小说一样,在当代人的探索和实验中,出现过淡化情节、不要故事的倾向,但在外国文学史和戏剧史上似乎很难找到没有故事和情节的伟大小说或经典戏剧。

英国小说家佛斯特曾强调“小说是说故事”。

王国维曾断言:“戏曲者,谓以歌舞演故事也。

”高尔基说:“对戏剧的基本要求是:戏剧应该是现实的、有情节的、充满着行动的。

”小说、戏剧同为叙述艺术,都是讲故事的艺术。

戏剧是由演员扮演人物在舞台上面对观众表演故事。

小说和戏剧的不同在于,小说是讲故事,戏剧是演故事。

而戏剧对于剧作家而言,还是讲故事,只是和小说家讲述的方式不同而已。

因此,当代剧作家沈虹光坚持:“戏剧需要讲故事。

”中外戏剧史上的经典戏剧所讲述的故事人们耳熟能详,《俄狄浦斯王》《哈姆莱特》《罗密欧与朱丽叶》《窦娥冤》《赵氏孤儿》《梁山伯与祝英台》《暗恋桃花源》……无不情节精彩,故事感人。

《雷雨》的经典首先就体现在它戏剧故事的经典性上,虽然仅有精彩的故事情节并不足以使一出戏剧成为一部经典,但精彩的故事情节却是一部伟大的戏剧不可缺少的要素,是其成功的基础和具有顽强舞台生命力的前提。

早在两千多年前,亚里士多德在《诗学》里第一次对悲剧进行理论阐释和总结时,曾把情节列为悲剧艺术的“六个成分”的首位,指出“情节乃悲剧的基础,又似悲剧的灵魂。

”亚里士多德是在考察了古希腊戏剧创作实践的基础上作出这样的判断的。

他举例说:“情节的安排,务求人们只听故事的发展,不必看表演,也能因那些事情的结果而惊心动魄,发生怜悯之情;任何人听见《俄狄浦斯王》的情节,都会这样受感动。

”亚里士多德谈的是悲剧,但适合于不同体裁的戏剧,如喜剧和正剧。

亚里士多德在《诗学》里以将近三分之一的篇幅重点讨论的“情节”指的是经过布局安排的故事情节,实际包含了我们今天所说的戏剧故事和戏剧结构。

故事情节之于戏剧之所以重要,原因之一,是故事情节乃是剧作家观察生活、体验生活、深入思考、有所发现、有所感悟,进而呈现于戏剧中的现实的或历史的人物状态。

2023届内蒙古包头市高三二模语文试题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、论述类文本阅读阅读下面的文字,完成下面小题。

一般地说,从先秦到明清,依照作品内容和形式特点来区分,古代散文可大体简括为两类:应用散文和创造散文。

应用散文要求内容切实,不能虚构;创造散文则恣意为文,有意虚构。

知人论文,具体分析,是分析一篇古代散文作品的一般方法。

那么,具体地说,作品读懂后从哪里入手分析呢?从分析结构入手。

古代散文结构一般都有三个层次:一是文体结构,二是思想内容结构,三是艺术形式结构。

所谓文体结构,就是看它属于哪种文体。

自从魏文帝曹丕《典论·论文》把文章分为奏议、书论、铭诔、诗赋的四科八体之后,文体分类日益繁细。

中唐以后,骈散分道,宋代应用文体已多达几十种,而到了明代徐师曾《文体明辨》则仅正统的文体就近八十种,可见文体在古代很受重视。

古代散文大多遵循传统文体,所以我们分析作品便应看清题目,辨明文体。

古代散文的题目,有自拟的,也有后人代拟的,但都表明文体。

例如柳宗元《小石潭记》、欧阳修《醉翁亭记》和王安石《游褒禅山记》,都是“记”体。

按照“记”体的格式,一般要求记叙何时何地何事、当事人、事情经过、作记缘由等等,这三篇记对这些格式要求都是遵循并达到了的。

它们都是先记地点,次写景物或传说,再写事情,然后写功用和影响,最后说明作记缘由等等。

可见文体格式是根据这一文体的应用需要而确定的,实质是一种抽象的一般的公式化的结构形式,对应写的内容具有框架作用。

文体既有格式要求和框架作用,就会在作品的结构形式上体现出来,因此分析古代散文结构便应看清题目,辨明文体,了解它的文体结构。

优秀的古代散文通常是作者按照自己确定的主题思想,即所谓“立意”,来写某一事件或某一问题的一个方面,也就是所谓的“谋篇”。

因此,一篇散文的具体结构首先取决于它的主题思想的逻辑结构。

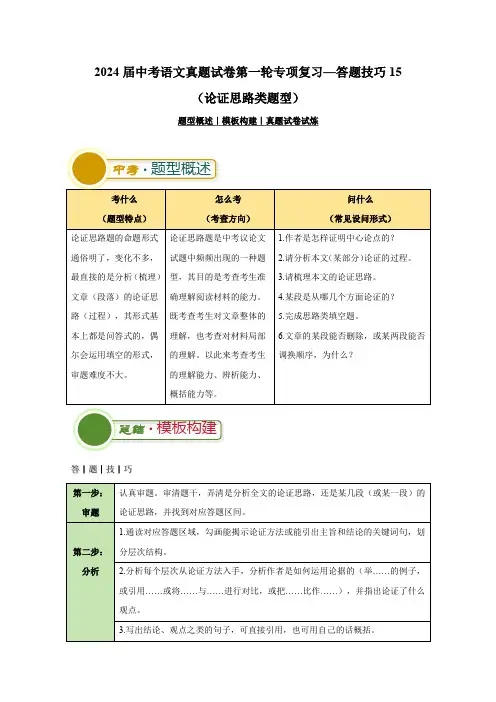

2024届中考语文真题试卷第一轮专项复习—答题技巧15(论证思路类题型)题型概述|模板构建|真题试卷试炼考什么(题型特点)怎么考(考查方向)问什么(常见设问形式)论证思路题的命题形式通俗明了,变化不多,最直接的是分析(梳理)文章(段落)的论证思路(过程),其形式基本上都是问答式的,偶尔会运用填空的形式,审题难度不大。

论证思路题是中考议论文试题中频频出现的一种题型,其目的是考查考生准确理解阅读材料的能力。

既考查考生对文章整体的理解,也考查对材料局部的理解。

以此来考查考生的理解能力、辨析能力、概括能力等。

1.作者是怎样证明中心论点的?2.请分析本文(某部分)论证的过程。

3.请梳理本文的论证思路。

4.某段是从哪几个方面论证的?5.完成思路类填空题。

6.文章的某段能否删除,或某两段能否调换顺序,为什么?答|题|技|巧第一步:审题认真审题。

审清题干,弄清是分析全文的论证思路,还是某几段(或某一段)的论证思路,并找到对应答题区间。

第二步:分析1.通读对应答题区域,勾画能揭示论证方法或能引出主旨和结论的关键词句,划分层次结构。

2.分析每个层次从论证方法入手,分析作者是如何运用论据的(举……的例子,或引用……或将……与……进行对比,或把……比作……),并指出论证了什么观点。

3.写出结论、观点之类的句子,可直接引用,也可用自己的话概括。

中考·题型概述总结·模板构建第三步:归纳答案围绕答题术语,归纳整理答案。

“首先”“然后”“接着”“最后”,“论点”“论据”“论证方法”等术语。

答题模板:论点在开头:首先(直接)提出……的论点(观点),或首先通过写……的事例,或首先引用……的名言,提出了……的论点(或引出……的论题);接着用……事例,从正面(或反面)进行论证;最后得出……的结论。

论点在结尾:首先列举(引用)了……的事例(典故传说或名言警句),从正面(或反面)进行论证,然后得出……的结论(或证明了……的观点),最后发出……的号召(或提出……的希望)。

论述类文本阅读专题必刷试卷1(二)阅读下文,完成下面小题。

(共12分)品尝瑕疵①我国有“金无足赤,人无完人”的谚语,英谚也有“世上没有不长杂草的花园”之说。

由此看来,任何事物都有缺点,都有瑕疵。

如何对待这些瑕疵,却因人而异:有些人斤斤计较,换得的是不满和不欢乐,而有些人却学会品尝瑕疵,从而收获了很多。

②瑕疵铸就了别样的美。

最美女神维纳斯,成就其美的,不是无瑕绝伦的美貌,不是艺术家超群的技艺,而是一双无法修复的手臂。

两只残缺的手臂,却激发了人们无穷的想象力,从而成就了一种撼人心魄的艺术美。

③瑕疵也能超过完备,创建奇迹。

在美国有个叫拉里恩的玩具商人开办了一家玩具娃娃公司,设计了一个可爱的娃娃名为Bratz,却总是无法超越完备的经典——诞生于1959年的芭比。

当他为此苦恼时,他那只有7岁的孩子不当心把几滴墨水溅到娃娃脸上,令他感到意外的是,对这个脸上有瑕疵的娃娃,孩子反而更喜爱了。

“你不觉得他跟我很像吗?看他那一脸的雀斑,很可爱!”他的孩子指着娃娃脸上的污渍说。

拉里恩得到启发,大胆地设计了有五位成员的娃娃组合,最主要的是她们脸上都有一些雀斑,这就是如今的Bratz。

经过十年的发展,拉里恩用持续市场销量说明白Bratz已经成为了世界上最受欢迎的玩具娃娃。

美国《时代》杂志这样评价说:“拉里恩创建了一个不行思议的奇迹——用瑕疵超越了完备的经典!”④品尝瑕疵,能战胜挫折,获得更大胜利。

司马迁身受大刑之辱,成为了他人生中抹不去的瑕疵,可他并没有因此消沉,却将此作为激励自己的动力,奋笔疾书,夜以继日,最终完成了《史记》而声誉斐然。

卓别林因为相貌丑陋而被很多工作拒绝,但在喜剧方面渐渐显露出了他的优秀之处,从今,一位著名喜剧大师诞生了。

正是他的瑕疵成就了他的事业。

然而也有一些人却不是这样,比如一些运动员在自己事业上升时期,为了有个完备的结局,想方设法回避该有的挑战,早早结束运动生涯,失去了获得更大胜利的机会。

因此,有时瑕疵虽然使我们的人生不完备,却激发出更大的能量,绽放出更漂亮的花朵。

考点40 论述类文本阅读之分析论点、论据和论证方法分析论点、论据和论证方法,是《2017年普通高等学校招生全国统一考试大纲》(语文修订版)新增加的考点,这个新考点在2017年全国新课标三套语文试卷以及其他省市的高考语文试卷中均有明显体现。

其实,在高考论述类文本阅读的多年考查中,分析论点、论据和论证方法作为论述文的三要素,一直涉及其中,只是没有单独作为考点列出来而已。

在2017年新修订的高考大纲中,明确列出了这个考点,表明对这方面的考查将会更加重视,今后在论述类文本阅读的试题设置上也会进一步强化。

《2017年普通高等学校招生全国统一考试大纲》(语文修订版)明确界定了论述类文本阅读考查的选材范围和考查目标:“阅读中外论述类文本。

了解政论文、学术论文、时评、书评等论述类文体的基本特征和主要表达方式.阅读论述类文本,应注重文本的说理性和逻辑性,分析文本的论点、论据和论证方法。

"从中可以看出,新增加“分析论点、论据和论证方法”的考点,将是今后几年阅读论述类文本阅读的主要考查目标之一。

1.阅读下面的文字,完成后面的题目。

中国语文现代化学会副会长袁钟瑞曾经讲过这样一个故事:有位艺术家在曲阜想向路边的老大娘问路,于是先客气地打了个招呼:“大娘,您吃饭了吗?”大娘回答说:“食久矣.”艺术家不禁感慨万分:曲阜真不愧是孔圣人的故乡,连老太太说话都是先秦古汉语!语言本身就是一门艺术,而方言,则为语言的艺术锦上添花。

文康用北京话写的《儿女英雄传》,邹必显用扬州话写的《飞砣子传》,韩子云用苏州话写的《海上花列传》……都是小说作品中的奇葩。

而江苏昆曲、苏州评弹、安徽黄梅戏、京韵大鼓、闽南南音、客家山歌、陕北民歌、山东梆子、东北二人转……这些国家级非物质文化遗产项目,都是以方言来表现的艺术形式.如果没有方言,则皮之不存,毛将焉附,无怪乎中国语言学会副会长戴庆厦曾言道:“方言式微,文化遗产保护将成空中楼阁。

”然而,在全球化的大背景下,方言的确日渐式微,我国局部地区出现了“方言资源流失”现象。

高考论述类文本论证方法类试题汇编及答案一、波兹曼的诅咒周国平美国文化传播学家波兹曼的《把我们自己娱乐死》是一部声讨电视文化的著作。

在阅读的过程中,我确实时时听见一声声急切有力的喝问:难道我们真的要把自己娱乐死?无人能否认电视带来的便利,问题在于,这种便利在总体上是推进了文化,还是损害了文化。

波兹曼认为媒介的变化意味着并且导致了认识世界方式的变化。

在文字一直是主要媒介的时代,人们主要通过书籍来交流思想和传播信息。

在书籍的阅读中,我们得以进入用文字记载的悠久传统。

相反,电视则以现时为中心,所传播的信息越具有当下性似乎就越有价值。

文字是抽象的符号,作为一种媒介,它要求阅读的同时必须思考。

而电视直接用图像影响观众,它有时甚至忌讳思考,因为思考会妨碍观看。

在波兹曼看来,做一个有文化的人,就是置身于人类精神传统之中进行思考。

书籍能够帮助我们实现这个目标,电视却会使我们背离这个目标。

那么,电视究竟把我们引向何方?引向文化的反面--娱乐。

一种迷恋当下和排斥思考的文化,我们只能恰如其分地称之为娱乐。

并不是说娱乐和文化一定势不两立,问题也不在于电视展示了娱乐性内容,而在于电视上的一切内容都必须以娱乐的方式表现出来。

波兹曼的结论是,在电视的强势影响下,一切文化都依照其转变成娱乐的程度而被人们接受,因而在不同程度上都转变成了娱乐。

“除了娱乐业没有其他行业”--到了这个地步,本来意义上的文化就荡然无存了。

波兹曼是把美国作为典型来对电视文化进行分析和批判的,但是,电视主宰文化、文化变成娱乐的倾向却是世界性的。

譬如说,在我们这里,通过电视剧学习历史,而历史仅仅作为戏说、也就是作为娱乐而存在,消灭历史的方式再也不可能有比这更加彻底的了。

又譬如说,在我们这里,电视也成了印刷媒介的榜样,报纸和杂志纷纷向电视看齐,蜕变成了“电视型印刷媒介”。

且不说那些纯粹娱乐性的时尚杂志,只要翻开几乎任何一种报纸,你都会看到一个所谓文化版面,所报道的全是娱乐圈的新闻和大小明星的逸闻。

安徽省安庆市2023-2024学年高一下学期期中考试语文试题(满分:150分考试时间:150分钟)(答案在最后)一、现代文阅读(35分)(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一:近年来,现实题材电视剧创作数量、播出热度、社会关注度居高不下,开拓了大众化、生活化的荧屏世界,展现出影视剧制作的新风貌。

《人世间》《山海情》《大江大河》《父母爱情》等电视剧,通过普通人、家常事展现新中国成立以来的时代洪流,剧中有血有肉的平凡人物,让故事更接地气。

最是真实动人心。

金滩村,马得福在西北的风沙中建设家园,带领村民们种蘑菇脱贫致富;松山岛,江德福一家在东部的海风中守护着祖国的海疆……现实题材电视剧呈现着真实的生活场景、真实的喜怒哀乐、真实的命运变迁,以鲜活生动的影像记录下时代阔步前行的足迹。

现实题材电视剧的走红说明,一切创作技巧和手段都是为内容服务的,优秀的文艺作品需要做到思想内容和艺术表达有机统一、社会现实与艺术想象有机统一。

人民是文艺之母。

源于人民、为了人民、属于人民,是社会主义文艺的根本立场,也是现实题材电视剧经久不衰的关键。

现实题材电视剧从社会热点、民生关切中获取创作灵感,将人们关注的教育、医疗、住房、生育、养老等话题作为创作主题,并从微观个体的视角进行电视艺术演绎,因而能够让观众有置身剧中的代入感,在不知不觉中引发情感共鸣。

这说明,只有深入人民群众、了解人民的辛勤劳动、感知人民的喜怒哀乐,才能洞悉生活本质,才能把握时代脉动,才能领悟人民心声,才能使文艺创作具有深沉的力量和隽永的魅力。

从更大的视角来看,现实题材电视剧展现着微观个体与伟大时代的“双向奔赴”。

《人世间》作为一部以当代中国历史为背景的时代剧,以周秉昆一家几十年的经历为主要内容,通过讲述普通人物的命运变迁展现改革开放的时代洪流。

以小见大、以点带面,做到普遍性与特殊性相统一,不仅让宏大叙事通过具体细节变得可知可感,也通过艺术的方式揭示出时代进步的奥秘,即每个人的拼搏奋斗,汇聚成了推动时代前行的强大合力。

八年级议论文专题练习(二):了解论据第十六周班级:___________姓名:______________学号:____________试题一:文见专题练习(一)试题二题目:请为第③段补一个事实论据:________________________________________________ ________________________________________________________________________________试题二:文见专题练习(一)试题四题目:请根据第③段作者的论述,列举一个中国历史上“以弱胜强”的事例,并作简要分析。

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________试题三:文见专题练习(一)试题五题目:第⑤段划线部分是罗格先生的话,从本段文字看,罗格先生说这段话的理由是:(1)______________________________________________________________________________(2)______________________________________________________________________________八年级议论文专题练习(三):分析思路结构试题一:文见专题练习(一)试题一题目:下面这段文字在文字在文中最恰当的位置是:( )艺术家如此,文学家如此,政治家又何尝不是如此?毛泽东主席便为我们树立了榜样。

在那兵荒马乱的年代,《辞源》伴随毛主席转战南北。

毛主席深夜写作时,常常会在握笔疾书的间隙,停下来翻翻《辞源》。

河南省名校大联考2022-2023学年高三下学期阶段性检测(六)语文试题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、论述类文本阅读阅读下面的文字,完成下面小题。

什么是儒学?不同学者从不同角度考察和归纳,无疑会有不同回答。

其中一种观点说得很干脆:儒学就是君子之学。

如海外著名学者余英时在《儒家“君子”的理想》一文中说:“儒学具有修己和治人的两个方面,而这两方面又是无法截然分开的。

但无论是修己还是治人,儒学都有以‘君子的理想’为其枢纽的观念:修己即所以成为‘君子’;治人则必须先成为‘君子’。

从这一角度说,儒学事实上便是‘君子之学’。

”国内学者孔立德也指出:“孔子认为,社会秩序的好坏取决于人们的文化教养程度。

文化教养的表现就是内心之德与外在之行的统一,具有这种文化教养的人即为‘文质彬彬’的君子。

从这个意义上说,儒学是君子之学。

儒学的社会价值就是先培育尽可能多的君子,再通过君子的言行与修为引领社会风尚。

”这种观点之所以值得重视,就在于它并非简单地仅从语言逻辑归类上定义儒学,而且从儒学的目标追求和功能作用上说明儒学的特质。

一般《辞典》《辞海》和《百科全书》都从语言逻辑归类上解释儒学,多说儒学是尊崇孔子思想的一个重要学派。

这样的解读和定义自然非常正确,但对儒学的内在特点缺少开掘和展露。

与此不同,说儒学是君子之学,是对儒学内在精神和目标追寻的一种揭示和认识,对于我们如何理解儒学乃至整个中华传统文化的性质,如何在今天继承和弘扬以儒学为主干的中华传统文化,都具有不可忽视的积极意义。

“君子”一词早在西周时期已经流行,主要是对执政者和贵族的专称。

《说文》曰:君,尊也。

这是一个会意字,在字形上,从尹从口,“尹”表示治事,“口”表示发布命令。

“君”本指发号施令,“君子”则是对统治者和贵族男子的通称。

《尚书》卷十三:“君子勤道,不作无益害有益”;《国语·鲁语上》:“君子务治,小人务力”;《诗经·桑柔》:“君子实维,秉心无竞”;等等。

论述类文本阅读阅读下面的文字,完成下面小题。

①在古代中国,政治与经济密不可分,“经济”一词本意就是经世济民。

中国古代民本经济观着眼于安邦定国,以“民生”为核心,以富民、养民为基础。

《尚书·五子之歌》中的“民惟邦本,本固邦宁”,就是对民本经济观的经典记载和阐述。

②“富民”是中国古代民本经济观的重要内容。

在中国经济思想史中,几乎各流派的学说对其都有体现。

儒家学派开创者孔子就提出养民、富民、教民之说,富民就是要轻徭薄赋、藏富于民。

因此,他力劝鲁哀公不要与民争利,提出“省力役,薄赋敛,则民富矣”“百姓足,君孰与不足”等重要思想。

孟子继承了孔子的富民思想,提出让老百姓治“恒产”。

从今天的视角来看,治“恒产”就是强调富民要有产权制度保障。

道家学派也高度重视富民,反对扰民争利。

其代表人物老子提出,“以百姓心为心”“我无事而民自富”,强调体恤百姓,与民休养生息。

这些论述,体现了古代民本经济观的基本理念,即要以民为本,让百姓过上富足生活,只有这样,国家才能长治久安。

③“养民”是中国古代民本经济观的又一个重要理念,这一理念在抵御自然灾害、抗灾救荒等方面表现得尤为突出。

在古代中国,水、旱、风雾雹霜、厉(瘟疫)、虫被称为“五害”。

帮助老百姓抵御“五害”,使老百姓过上太平日子,是官府的重要职责。

《管子》提出:“故善为国者,必先除其五害。

”古代中国历来重视抵御各种灾害和备荒赈济,形成了独特的荒政制度。

常平仓就是官府为储粮备荒、平稳粮价而设的粮仓。

这些粮仓在丰年购粮储存,避免谷贱伤农;在灾年则卖出储粮,以稳定粮价、救荒赈灾,这种缓冲储备机制对后世影响深远。

此外,“以工代赈”的救荒策略也是古代民本经济观中“养民”理念的重要体现,即发生灾害时,官府通过实施重大工程来促进就业,实现经济社会稳定发展。

④民本经济观还有具体的理想蓝图。

《礼记》提出“大道之行也,天下为公”的理想,描绘了“使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者,皆有所养”的大同蓝图。

【议论文阅读09】中考-论证方法及答题格式【中考真题链接㈠】有趣的人不苟且文|孟祥夫①生活中,要是听说某某是个有趣的人,让人不免心驰神往,想要结识一番。

有趣,和枯燥、乏味人相对,是一个人身上闪闪发光的品质,是平淡生活里的“调味剂”。

说一个人有趣,是很高的评价。

正所谓,好看的皮囊千篇一律,有趣的灵魂万里挑一。

②那么,何为有趣?明人袁宏道说:“世人所难得者唯趣。

趣如山上之色、水中之味、花中之光、女中之态,虽善说者不能下一语,唯会心者知之。

”对“什么是趣”,古今中外,尚无定论,只能见仁见智。

在文人墨客笔下,人有人趣,物有物趣,自然景物有天趣。

趣者,存乎一心,大凡让人心生快意、心旷神怡的,都莫不有趣。

③有趣的人,对生活抱有大爱。

有时,即便身处逆境,他们也能过得兴致盎然;即便眼前满是苟且,他们也总能找到诗和远方。

苏轼就是个十足有趣的人。

被贬官后,他没有愁肠百结,而是发现了生活的真和趣。

在黄州,他把“价钱如泥土”“贵者不肯吃,贫者不解煮”的猪肉,做成了色、香、味俱全的“东坡肉”,并撰文《猪肉颂》,讲述烧制心得。

除了“东坡肉”,还有“东坡肘子”“东坡鱼”“东坡饼”,都轰动一时,流传甚广。

生活拮据,苏轼辟地耕种,以此为乐,写出《东坡八首》《雨后行菜圃》等诗,怡然自得之情,跃然纸上。

④有趣的人,有着强烈的好奇心。

因为万般好奇,凡事都想探个究竟、弄个明白,自然就能找到常人一般难以发现的趣和乐。

清人沈复在《浮生六记》中写道:“余忆童稚时,张目对日,明察秋毫。

见藐小微物,必细察其纹理,故时有物外之趣。

”他笔下的文字也是妙趣横生,比如,“一日,见二虫斗草间,观之正浓,忽有庞然大物拔山倒树而来,盖一癞虾蟆也,舌一吐而二虫为所吞。

余年幼,方出神,不觉呀然惊恐。

神定,捉虾蟆,鞭数十,驱之别院。

”如此趣味盎然的文字,若非有趣之人,肯定抓耳挠腮、冥思苦想也写不出来。

⑤有趣的人,深藏大智慧。

要从平淡的日子中咂摸出趣味,离不开对生活的敏锐洞察,对人情世故的深刻洞悉,对知识阅历的深厚积淀。

专题02 论述类文本阅读·分析论点、论据和论证方法【母题来源】2022年全国乙卷,第2题【母题题文】阅读下面的文字,完成问题。

与西方叙事作品的定点透视不同,中国传统叙事作品往往采取流动的视角或复眼映视式的视角。

流动视角的所谓流动,就是叙事者带领读者与书中主要人物采取同一视角,实行“三体交融”:设身处地地进入叙事情境,主要人物变了,与之交融的叙事者和读者也随之改变视角。

读《水浒传》的人可能有一个幻觉,你读宋江似乎变成宋江,读武松似乎变成武松,这便是视角上“三体交融”的效应。

中国古代句式不时省略主语,更强化了这种效应。

比如武松大闹快活林:武松一路喝过了十来处酒肆,远远看见一处林子。

抢过林子背后,才见一个金刚大汉在槐下乘凉。

武松自忖这一定是蒋门神了。

转到门前绿栏杆,才看见两把销金旗上写着“醉里乾坤大,壶中日月长”的对联。

西方小说往往离开人物,从另一视角描写环境,细及它的细枝末节、历史沿革,以便给人物活动预先构建一个场景,如《巴黎圣母院》在描绘那座伟大的建筑时,就先用了数十页篇幅。

而这里的视角则几乎寸步不离地随武松的行迹眼光游动,武松看不到的东西,读者也无从看到。

游动视角不仅紧随人物眼光,也投射了人物性情,这只能是武松的眼光,他豪侠中不失精细,看清环境才动手;换作李逵恐怕就板斧一挥图个痛快了。

流动视角有时也采取圆形轨迹。

《水浒传》中杨志、索超大名府比武,采取由外向内聚焦的圆形视角;梁山泊军队攻陷大名府,采取由内向外辐射的圆形视角。

杨、索比武本身着墨不多,却写月台上梁中书看呆了;两边众军官喝彩不迭;阵面上军士们窃议,多年征战未见这等好汉厮杀;将台上李成、闻达不住声叫“好斗”;观战的诸色人物各具身份神态。

金圣叹的眉评甚妙:“一段写满教场眼晴都在两人身上,却不知作者眼晴乃在满教场人身上也。

作者眼睛在满教场人身上,遂使读者眼晴不觉在两人身上。

”流动视角妙处在于:看客反成被看客,着墨不多自风流。

杨志比武的描写,是在单纯中求洒脱;大名府陷落的描写,要在复杂中求专注,千头万绪由何处着手?叙事者心灵手捷,一下子捉住了梁中书遑遑然如丧家犬的身影和目光,举一纲而收拢千丝万缕。