吴琼《西方美学史》第十一章歌德美学第十二章席勒美学读书报告2010-11-29

- 格式:doc

- 大小:219.50 KB

- 文档页数:7

《西方美学史》读书笔记古希腊美学思想萌芽毕达哥拉斯学派主要由数学家组成,他们以自然现象为研究对象,认为宇宙中最基本的原素是树,数的原则统治宇宙一切现象。

因此,他们得出美就是和谐的结论。

首先他们从数学的观点去研究音乐节奏的和谐,认为音乐的基本原则在数量关系,音乐节奏的和谐就是各种不同的音调按一定数量的比例组成。

由此得出一个辩证原则,音乐是对立因素的和谐统一,这是希腊辩证思想的最早萌芽,也是“寓杂多于整一”文艺思想的最早萌芽。

其次,他们将数与和谐的原则推广到雕塑,建筑,总结得出一些经验性规范,如“黄金分割”等,这是美学形式主义的萌芽。

第三,他们还把这一原则应用到天文学方面,形成“宇宙和谐”的概念,把整个宇宙看做美学的对象,而并不限于艺术。

最后,毕达哥拉斯学派还注意到艺术对人的影响,他们认为人体也有数与和谐的原则统辖,当人内在的和谐与外在的和谐“同声相应”时,人就可以爱美和欣赏艺术。

另外,人的内在和谐还会受到外在和谐的影响。

赫拉克利特朴素唯物主义 : 世界由水风火地四大原素构成,其中火最重要,而且这四种原素还会不断转变。

辩证观点 : 毕达哥拉斯学派侧重对立的和谐,而赫拉克利特则侧重对立的斗争,因此他认为美的标准具有相对性,一切都在变动,美不是绝对永恒的。

“比起人来,最美的猴子也还是丑的”。

德谟克利特近似“余力说” : 音乐并不产生于需要,而是产生与正在发展的奢侈,这是近代 SCHILLER 和斯宾塞“余力说”的萌芽,并说明他开始从社会发展方面看艺术的起源。

原子论和认识论 : 物体表面分泌出的液体微粒,通过空气影响人的感官,使人对物体产生感性认识,但这种认识必须经过理智,才能达到理性认识。

这说明他认识到物质第一性意识第二性以及感性认识是理性认识的基础,为美学打下唯物主义认识论基础。

苏格拉底由从自然科学观点去看美学转变为从社会科学观点去看待美学,这是希腊美学思想的重大转变。

美即效用 : 有用则美,无用则丑,但由于不同的人对应不同的效用,因此美具有相对性。

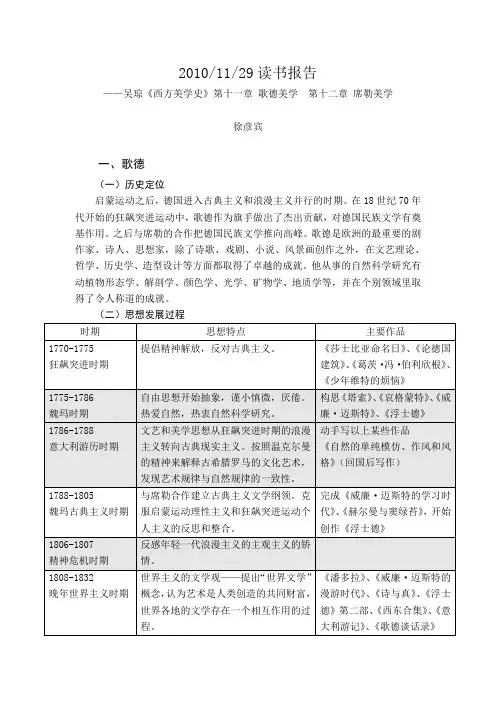

2010/11/29读书报告——吴琼《西方美学史》第十一章歌德美学第十二章席勒美学徐彦宾一、歌德(一)历史定位启蒙运动之后,德国进入古典主义和浪漫主义并行的时期。

在18世纪70年代开始的狂飙突进运动中,歌德作为旗手做出了杰出贡献,对德国民族文学有奠基作用。

之后与席勒的合作把德国民族文学推向高峰。

歌德是欧洲的最重要的剧作家、诗人、思想家,除了诗歌、戏剧、小说、风景画创作之外,在文艺理论、哲学、历史学、造型设计等方面都取得了卓越的成就。

他从事的自然科学研究有动植物形态学、解剖学、颜色学、光学、矿物学、地质学等,并在个别领域里取得了令人称道的成就。

(二)思想发展过程(三)主要观点——古典主义美学观点与众不同之处——与德国其他美学家相比,歌德是德国古典美学中比较特殊的一位,他很大程度上传承的不是德国人固有的理论思辨习惯,而是关注现实、重视经验的现实主义风格。

他对德国美学自康德以来的在主观性中寻找美学基础的态度持反对立场,强调美就存在于自然之中,艺术创造应以自然和现实生活作为基础,应该遵循自然的内部规律,在自然之中创造出高于自然的东西。

歌德不仅是文学家、文艺理论家,而且还一直致力于自然科学研究,这对他的美学观、艺术观均有巨大影响。

(四)论证线索和逻辑1.浮士德精神——德国文化精神●能动的精神——渴望无限,对绝对本质的寻求和创造,不满足于有限存在,渴望在永恒的创造中实现自身本质的能动创造精神。

●辩证的精神——否定的精神,通过不断的否定来实现自我超越。

●历史的精神——追求无限的过程就是通过否定自身来不断提升的过程,在矛盾运动中通过自我否定而实现的自我超越。

2.论美与艺术美美是自然的本原现象:自然是存在又始终不完成,本身始终如一的整体。

自然表现为万物,美在这万物中显现。

但并非万物显现的都是美,只有事物本身具有合目的性是才是美的。

艺术美:艺术规律与自然规律有一致性,所以艺术美也在于它的合目的性。

艺术的最高标准在于合乎自然的本质,但是艺术要以特殊表现一般。

2010/10/19读书报告——吴琼《西方美学史》第四章希腊化-罗马时期的美学徐彦宾一、历史定位和主要观点希腊化-罗马时期的美学承继古典希腊时期而来,但精神气质并不相同,诸位哲人所关注的重点也发生了明显的变化,与古代希腊的形而上的理性思辨相比,此时期的哲人更倾向于对艺术创作具体实践问题的探究。

罗马时期许多思想为中世纪神学美学奠定了基础。

二、论证线索或逻辑●希腊化:在希腊本土民主政治渐衰,亚历山大东征将希腊文化传入东方,之后希腊化了的东方又反过来影响西方,从而使得希腊文化与东方文化在短期内相互渗透、吸引、融合,形成混合型的新型文明。

处世哲学的盛行。

艺术创作的审美主义色彩。

●罗马精神:强调责任、纪律、忠诚和荣誉;崇尚实用主义。

●伊壁鸠鲁主义:继承德谟克利特原子论哲学。

伊壁鸠鲁:快乐主义的伦理学。

卢克莱修:进化论色彩的唯物主义哲学观。

菲洛德穆:音乐非神赐,其道德感化力纯属虚构。

●斯多亚主义:把哲学分为三部分——逻辑学、物理学(自然哲学)、伦理学,美学思想在物理学、伦理学中。

其物理学时希腊各种哲学的汇合,且没有实质性的进展。

●怀疑主义:悬置判断,不要下结论,不要行动。

对文学艺术活动的理论研究没有用。

塞涅卡认为灵魂的快乐才是真正的快乐,肉体的快乐不足道,所以以取悦人、满足肉体快乐的一切技艺都是下贱的。

联系罗马精神,我想他的认识应是针对罗马时期的社会现实而提出的。

●折衷主义:向罗马世界介绍各派希腊哲学。

(折衷eclecticism,选择的,有选择能力的;从已有的体系中批判地选择真理,拼凑各种观点,无自己观点、见解、立场)●斐罗斯屈拉特:想象——心的摹仿。

创造、理想、自由。

●维特鲁威的建筑美学:均衡(客观性质)、比例(主观效果)、适合(社会习惯)。

理论实践相结合。

●贺拉斯:创作规则——借鉴原则、合式原则、合理原则。

寓教于乐。

谈天才。

●朗吉努斯论崇高:崇高的本质(伟大事物与伟大思想的结合)、崇高的美学特征(庄严、伟大、壮丽、雄浑、雄伟、刚健、遒劲、威严……)、崇高风格的起源(伟大人格——崇高的思想和崇高的热情,二者之间的关系)、想象。

西方美学史读后感《西方美学史读后感》这是优秀的读后感文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助!1、西方美学史读后感很早就想读一读关于美学的理论,半辈子过来了,对于“美”的实践可谓不少,也追求美,虽然自己并不美,但对于美总是在向往,也常常在想,“美”究竟是什么?一天,逛书店的时候,买了本《西方美学史》,化了一定的时间,总算囫囵吞枣地把它给读完了。

这本书非常值得一读,我常常被书中精彩的论述而击节赞叹,正如作者所说的,一部美学史并不单一的只是纯粹美学理论的历史,而且还是人类心灵自我展现的历史,犹如我们对于“美”的认识,相当程度上体现了我们的思想境界和追求、品格。

在这本书中,我所感受到的是各个时代人类精神脉搏的跳动,是谢林所说的精神还乡的历程,从这里,我看到了东西方文明的相似与不同。

早期的西方人精神发展历程与我们东方人有其相似之处,其最早的艺术活动都是与神有关,虽然其表现形式不同,古希腊的神话、史诗、悲剧和喜剧,在我们中国则是对神的膜拜和占卜,西方有浪漫主义和古典主义,中国也有,只不过过去我们的教科书上关于这方面的知识少得可怜,其实这是人类成长的历史,现在想起来,我们欠缺的知识真是太多了。

如果没有美,这个世界就没有意义,人生也没有希望,这里,美的概念非常宏大,它包罗万象,所以又可把它称之为人的心灵,我们生活在这个世界上,常常会被这样或那样的`事件、环境所左右,会困惑,读一读美学吧,知道一些人类童年的历史,了解人类是怎样从远古走过来的,你会更清楚地认识这个世界和这个世界中的人,包括你自己。

苏格拉底如是说:认识你自己,认识自己的灵魂。

迈开这一步,请从认识“美”开始。

2、西方哲学史读后感其一,"他宣扬友爱,不仅仅是全人类之间的友爱,而且还有人与动物之间的友爱。

"这句话表现了犬儒主义者宣扬友爱,并特别提出要人与动物的和谐相处。

犬儒学派的主要教条是,人要摆脱世俗的利益而追求唯一值得拥有的善。

这个"善"的表现方式之一就是人首先要与自然的和谐共处,这也是最单纯、最简单的"善"。

西方美学史《西方美学史》是朱光潜最重要的一部着作,也是中国学者撰写的第一部美学史着作,具有开创性的学术价值,代表了中国研究西方美学思想的水平。

对该书的主要流派中主要代表的选择是根据代表性较大,影响较深远,公认为经典性权威,可说明历史发展线索,有积极意义因而足资借鉴的。

而在具体评述每一位美学家时,先介绍总的时代背景和思想渊源,再分析和评价其具体美学观点,总结其得失。

古希腊罗马美学思想对美和艺术进行哲学思辨性的反省和思考,产生和形成了希腊最早的美学思想。

美,就是从和谐中产生的。

美学思想也强调对于人类社会的效用。

苏格拉底认为同样的东西,当它适合目的,对人有用的时候,是美的;反之,当它不适合目的,对人无用的时候,就是丑的。

柏拉图和亚里士多德对美和艺术进行了真正的系统的哲学思考,建立起完整的体系,从而成为以后西方美学思想的奠基者。

柏拉图把美学思想融贯在哲学思想中,广泛地探讨了美与艺术的问题。

现实事物之所以美,是由于分享了“美本身”。

他离开美的事物,认为另外还有一个高高在上的美的理念存在,这是客观唯心主义。

中世纪美学思想欧洲中世纪宗教和神学统治了意识形态领域,艺术和美被认为是属于感性世界的享乐,因而当成异教的东西,受到排斥和打击。

他们从物质感性的美,一层层引向道德性的内在的美,以至达到最高的上帝的美。

西方美学史文艺复兴时期的美学思想文艺复兴时期美学思想特点,是从神学的迷雾中走出来,面对现实的人,歌颂人的理性、智慧和力量,歌颂人的世俗的美和欢乐。

文艺复兴时期的美学主张,艺术要从人的技艺上升到哲学智慧的高度。

西方美学史法国新古典主义的美学思想的基本特点,一是对于希腊罗马古典的崇拜,二是对于理性和秩序的尊重。

认为理性是主宰,美的事物必须是符合理性的,也就必然具有普遍性,并在这种普遍性上建立起文艺的审美标准。

一切艺术作品必须从理性中获得它的价值。

西方美学史法国启蒙运动美学启蒙运动是思想和文艺领域里反新古典主义的运动。

第一部分古希腊罗马时期到文艺复兴第一章古希腊美学思想萌芽毕达哥拉斯学派主要由数学家组成,他们以自然现象为研究对象,认为宇宙中最基本的原素是树,数的原则统治宇宙一切现象。

因此,他们得出美就是和谐的结论。

首先他们从数学的观点去研究音乐节奏的和谐,认为音乐的基本原则在数量关系,音乐节奏的和谐就是各种不同的音调按一定数量的比例组成。

由此得出一个辩证原则,音乐是对立因素的和谐统一,这是希腊辩证思想的最早萌芽,也是“寓杂多于整一”文艺思想的最早萌芽。

其次,他们将数与和谐的原则推广到雕塑,建筑,总结得出一些经验性规范,如“黄金分割”等,这是美学形式主义的萌芽。

第三,他们还把这一原则应用到天文学方面,形成“宇宙和谐”的概念,把整个宇宙看做美学的对象,而并不限于艺术。

最后,毕达哥拉斯学派还注意到艺术对人的影响,他们认为人体也有数与和谐的原则统辖,当人内在的和谐与外在的和谐“同声相应”时,人就可以爱美和欣赏艺术。

另外,人的内在和谐还会受到外在和谐的影响。

赫拉克利特朴素唯物主义:世界由水风火地四大原素构成,其中火最重要,而且这四种原素还会不断转变。

辩证观点:毕达哥拉斯学派侧重对立的和谐,而赫拉克利特则侧重对立的斗争,因此他认为美的标准具有相对性,一切都在变动,美不是绝对永恒的。

“比起人来,最美的猴子也还是丑的”。

德谟克利特近似“余力说”:音乐并不产生于需要,而是产生与正在发展的奢侈,这是近代席勒和斯宾塞“余力说”的萌芽,并说明他开始从社会发展方面看艺术的起源。

原子论和认识论:物体表面分泌出的液体微粒,通过空气影响人的感官,使人对物体产生感性认识,但这种认识必须经过理智,才能达到理性认识。

这说明他认识到物质第一性意识第二性以及感性认识是理性认识的基础,为美学打下唯物主义认识论基础。

苏格拉底由从自然科学观点去看美学转变为从社会科学观点去看待美学,这是希腊美学思想的重大转变。

美即效用:有用则美,无用则丑,但由于不同的人对应不同的效用,因此美具有相对性。

朱光潜《西方美学史》笔记树上的柯希莫2011-03-16 23:33:21序论一、美学研究的对象;美学由文艺批评,哲学和自然科学的附庸发展成为一门独立的社会科学鲍姆嘉通(1750)“Aasthetik”与逻辑相对立的具体的感性思维或形象思维。

黑格尔“Kallistik”1、西方美学思想一直在侧重文艺理论,根据文艺创作实践做出结论,又转过来指导创作实践。

2、认识论,哲学的一个附属部门:十七世纪以后欧洲大陆笛卡尔派理性主义与英国培根、洛克等人的经验主义之间的基本分歧以及德国古典哲学对这种分歧所作的调和妥协——近代西方美学史的发展线索3、近代自然科学的影响:英国经验主义盛行以后,心理学成为支柱(休谟、柏克、鲍姆嘉通、维科、费肖尔和立普斯的“移情说”、“变态心理学”弗洛伊德、融恩、爱德勒);生物学(实证主义学派丹纳Race\Milieu\Moment——近代法国现实主义文艺以及继起的自然主义文艺的理论基础;费尔巴哈和车尔尼雪夫斯基的“人类学原则Anthropological Principle”的萌芽)。

4、十九世纪下半期帝国主义时期以来的危机、工人运动二、研究美学史应以历史唯物主义为指南;它的艰巨性和光明前途迷惑之一:经济是唯一决定因素?《马恩~序言》“内容”指重点所在的历史唯物主义的基本原理;“形式”指经济基础如何透过上层建筑和意识形态而发挥作用,即这三大因素之间的作用和反作用的错综复杂的关系纲。

否定经济决定论。

经济基础、政治法律的上层建筑以及相应的思想体系的关系纲或“合力”来推动历史发展。

迷惑之二:历史前过的动力?上层建筑与意识形态的关系迷惑之三:“思想材料有相对独立的发展”?第一部分古希腊罗马时期到文艺复兴第一章希腊文化概况和美学思想的萌芽一希腊文化的概况希腊美学思想发源于公元前六世纪,极盛于公元前五世纪和四世纪。

公元前五世纪前后(黄金时代,伯里克里斯时代),希腊文化由传统思想统治转变到自由批判,由文艺时代转变到哲学时代。

西方美学史笔记朱光潜《西方美学史》笔记树上的柯希莫 2011-03-16 23:33:21序论一、美学研究的对象;美学由文艺批评,哲学和自然科学的附庸发展成为一门独立的社会科学鲍姆嘉通(1750)“Aasthetik”与逻辑相对立的具体的感性思维或形象思维。

黑格尔“Kallistik”1、西方美学思想一直在侧重文艺理论,根据文艺创作实践做出结论,又转过来指导创作实践。

2、认识论,哲学的一个附属部门:十七世纪以后欧洲大陆笛卡尔派理性主义与英国培根、洛克等人的经验主义之间的基本分歧以及德国古典哲学对这种分歧所作的调和妥协——近代西方美学史的发展线索3、近代自然科学的影响:英国经验主义盛行以后,心理学成为支柱(休谟、柏克、鲍姆嘉通、维科、费肖尔和立普斯的“移情说”、“变态心理学”弗洛伊德、融恩、爱德勒);生物学(实证主义学派丹纳Race\Milieu\Moment ——近代法国现实主义文艺以及继起的自然主义文艺的理论基础;费尔巴哈和车尔尼雪夫斯基的“人类学原则Anthropological Principle”的萌芽)。

4、十九世纪下半期帝国主义时期以来的危机、工人运动二、研究美学史应以历史唯物主义为指南;它的艰巨性和光明前途迷惑之一:经济是唯一决定因素?《马恩~序言》“内容”指重点所在的历史唯物主义的基本原理;“形式”指经济基础如何透过上层建筑和意识形态而发挥作用,即这三大因素之间的作用和反作用的错综复杂的关系纲。

否定经济决定论。

经济基础、政治法律的上层建筑以及相应的思想体系的关系纲或“合力”来推动历史发展。

迷惑之二:历史前过的动力?上层建筑与意识形态的关系迷惑之三:“思想材料有相对独立的发展”?第一部分古希腊罗马时期到文艺复兴第一章希腊文化概况和美学思想的萌芽一希腊文化的概况希腊美学思想发源于公元前六世纪,极盛于公元前五世纪和四世纪。

公元前五世纪前后(黄金时代,伯里克里斯时代),希腊文化由传统思想统治转变到自由批判,由文艺时代转变到哲学时代。

2010/9/15 第一周读书报告——吴琼《西方美学史》前言一、主要内容前言部分主要探讨了西方美学史写作的问题。

二、主要观点西方美学史的写作应具备“一种历史态度和历史意识,即我们不能只用一种观点或角度去写作美学史,而是应该有多种角度”①。

三、论证线索或逻辑①吴琼:《西方美学史》,上海人民出版社,2000年12月版,前言第11页。

②吴琼:《西方美学史》,上海人民出版社,2000年12月版,前言第1页。

美学究竟是研究什么的?(各个历史时期人们对审美活动有不同的理解,是“由各个时期人们的审美意识、审美活动和文化理念等历史地确定的”①)要在历时、共时双维度上考察。

写作者自身的理论范式应是有一定弹性的,可修正的,在视域融合中生成历史意义。

“西方”文化维度上:具有相同的历史源头和精神结构的文化形态。

西方美学史:在文化纬度上言明的一种与东方美学相对应的美学理论形态的发展史。

地域意义上:与东方相对。

结论历史态度:还原历史语境。

不同的历史时期、不同的地域,有不同的问题和人们解决问题的不同方式,让对象在自己的历史语境中“自行显现出来”②,不要主观妄断。

多种角度:各种角度和方法:理论史、审美意识和审美文化史;线索(顺序)可以是时间、人物、国别、流派、范畴或问题、历史变迁……。

四、个人体会和评价(一)美学史可以分开写吗?鲍桑葵《美学史》强调:不要把美学史写成美学家史,而是美学思想史;美学史不仅是美学思辨的历史而且是审美意识的历史。

③由此,美学史可不可以分开来写呢?至少分成“审美意识史”和“美学思想史”(美学理论史)两类。

吴琼对鲍桑葵的想法表示支持,尤其是后一分句;吴也是打算将两方面合着写一本总的美学史(“西方”的),但在我看来贯彻得不算好。

很多人是单写一类的——大部分人选择了美学思想史这一类,如叶朗《中国美学史大纲》、聂振斌《中国近代思想史纲》、陈伟《中国现代美学思想史纲》。

这是大家心照不宣的写法,也有稍稍辩护一下的(如聂振斌)。

朱光潜《西方美学史》笔记树上的柯希莫2011-03-16 23:33:21序论一、美学研究的对象;美学由文艺批评,哲学和自然科学的附庸发展成为一门独立的社会科学鲍姆嘉通(1750)“Aasthetik”与逻辑相对立的具体的感性思维或形象思维。

黑格尔“Kallistik”1、西方美学思想一直在侧重文艺理论,根据文艺创作实践做出结论,又转过来指导创作实践。

2、认识论,哲学的一个附属部门:十七世纪以后欧洲大陆笛卡尔派理性主义与英国培根、洛克等人的经验主义之间的基本分歧以及德国古典哲学对这种分歧所作的调和妥协——近代西方美学史的发展线索3、近代自然科学的影响:英国经验主义盛行以后,心理学成为支柱(休谟、柏克、鲍姆嘉通、维科、费肖尔和立普斯的“移情说”、“变态心理学”弗洛伊德、融恩、爱德勒);生物学(实证主义学派丹纳Race\Milieu\Moment——近代法国现实主义文艺以及继起的自然主义文艺的理论基础;费尔巴哈和车尔尼雪夫斯基的“人类学原则Anthropological Principle”的萌芽)。

4、十九世纪下半期帝国主义时期以来的危机、工人运动二、研究美学史应以历史唯物主义为指南;它的艰巨性和光明前途迷惑之一:经济是唯一决定因素?《马恩~序言》“内容”指重点所在的历史唯物主义的基本原理;“形式”指经济基础如何透过上层建筑和意识形态而发挥作用,即这三大因素之间的作用和反作用的错综复杂的关系纲。

否定经济决定论。

经济基础、政治法律的上层建筑以及相应的思想体系的关系纲或“合力”来推动历史发展。

迷惑之二:历史前过的动力?上层建筑与意识形态的关系迷惑之三:“思想材料有相对独立的发展”?第一部分古希腊罗马时期到文艺复兴第一章希腊文化概况和美学思想的萌芽一希腊文化的概况希腊美学思想发源于公元前六世纪,极盛于公元前五世纪和四世纪。

公元前五世纪前后(黄金时代,伯里克里斯时代),希腊文化由传统思想统治转变到自由批判,由文艺时代转变到哲学时代。

《新编西方美学史》读书笔记2014年12月导论一西方美学史的概念1.塔塔凯维奇的美学史观(1)美学观念的历史和术语的历史(2)明确的美学史和隐含的美学史(文字理论资料和艺术品)(3)叙述的美学史和解说的美学史(4)美学的发现史和流行的观念史2.鲍桑葵的美学史观一部审美意识的历史,力图展示的是“各种思想的来龙去脉及其最完备的形态”,要阐释的中心问题是美对于人类生活的价值,要注意从以下几个方面来研究美学史:(1)美学史与美的艺术史的关系(2)自然美同艺术美的关系(3)美的定义及其与美学史的关系3.吉尔伯特和库恩的美学史观倾听历史的声音。

只想听到点什么,不想提出异议总结:一部成熟的美学史应该表现:一个当代学者与历史上美学思想家的对话,这个对话涉及美的哲学、艺术形而上学、审美的趣味和观念、艺术的形式和特征等。

中心问题:美对于人类生活和人类历史的价值和意义。

追问的终极问题:人类为什么追求美和艺术?追求怎样的美和艺术?二.西方美学史的研究方法第一:西方美学史的研究离不开西方哲学史美学只有作为哲学的一个分支,才具有它真正的存在理由第二:离不开西方文学艺术史古希腊罗马美学第一章西方美学的缘起希伯来文化:一种信仰的经验和宗教的精神力量古希腊文化:探索和思考的理性精神一.古希腊的历史和文化背景1.历史前3500-前2600:爱琴海地区先后进入青铜时代前2000:城邦兴起米洛斯王朝克里特文明前1480:本土入侵,迈锡尼文明兴起前1300--前1200:荷马史诗故事的年代前1100:多利安人入侵前800年:希腊文化从迈锡尼文明的灰烬中升起雅典城邦兴起前628:雅典废止王政,内政、宗教、军政大权由三个人分别掌管前594--前593:“梭伦改革”前509---前508:克里斯提尼改革正式开始了奴隶制民主政治前5世纪:城邦达到极盛,进入“古典时代”;前499希波战争:奠定了雅典海军的海上霸主地位;伯利克里执政前431年:伯罗奔尼撒战争前404年雅典彻底失败,城邦制度由此衰败,但是文艺和哲学没有死亡前335年:亚历山大征服雅典2.文学艺术克里特文化(米诺斯文化):米诺斯迷宫迈锡尼文化:狮子门、壁画、黄金制品、荷马史诗希腊文化:(1)前7世纪--希波战争:古风时期(2)前499--前323(亚历山大死去):古典时期建筑:巴底农神庙(菲底阿斯)希腊雕塑:装饰神庙的众神、奥林匹克夺冠者戏剧:悲剧(埃斯库罗斯、索福克勒斯、欧里庇德斯)、喜剧(阿里斯托芬)(3)前323---公元1世纪:希腊化时期3.宗教奥林匹亚神统:光明、宁静铁坦神统:幽暗奥利弗斯:崇拜酒神、追求欲死欲仙的神秘体验后两者是希腊非理性迷狂精神的一个来源4.哲学西方第一个哲学家:泰勒斯(生于前624年):世界的本原是水阿那克西曼德(生于前611):世界的本原是无定阿那克西美尼(前588--前524):万物的本原是气,稀释时,气变成火,凝聚时,气变成风、云、水、土、石头。

美学的历史论——读《西方美学史》有感专业:中英文秘书学号:2010105144 姓名:孙明燕朱光潜先生的《西方美学史》是我国学者撰写的第一部,也是目前唯一的一部美学史教材。

自从它在1963年初次问世以来,不仅受到我国学术界的普遍重视,也获得了海外读书界的好评。

朱先生在本书最后一章谈到他编写时的立意说:“我们只就每个时代中挑选几个重要的代表人物,对每个代表人物也只约略介绍他的主要论点,挂一漏万是势所难免的。

挑选的标准是他们要确实能代表当代的主要思潮而且可以说明历史发展线索。

”全书按历史发展的顺序,次第概述了古希腊罗马以来欧洲一些重要美学家的论著。

它以哲学史上唯物主义和唯心主义两条路线的发展、演变和斗争为纲,对美学史上的几个基本问题:美的本质、形象思维、典型人物和作为创作方法的浪漫主义及现实主义,作了相当细致的分析介绍,并对不同时代的美学家对这几个或其中某一个问题所持的基本主张,以及他们在美学史上的建树与得失都给予了相应的评价。

就以“美的本质”来说,不同时代、不同流派的美学家对于美学中的这个基本问题的看法,是各各不同的,甚至是千差万别的。

朱先生将他们的看法大致归结为这样两个方面,即:内容与形式的关系,理性与感性的关系。

有的强调形式,忽视内容;有的只重内容,轻视形式;也有的企图使形式和内容、理性和感性按照他们的需要而相互结合。

在具体论述时,又根据不同时代、不同派别的美学家对这个问题的回答,有所侧重地分别介绍了古典主义美学(古希腊时代)的“美在物体的形式”说;新柏拉图主义(古罗马)和法国理性主义的美学思想,则又提出“美在于完善”(即“天意安排”的合理性)。

英国十八世纪的经验主义美学把“美的本质”这个问题的重点,从对审美对象的形式分析转到对美感活动的生理学和心理学的分析。

所以他们强调:美在于愉快。

而法国启蒙时代的美学,以狄德罗为代表,主张真善美相结合。

在具体说明什么是美时,狄德罗提出了一个新的论点:美在于关系。

西方美学史读后感想心得感悟西方美学史读后感想心得感悟(通用6篇)《西方美学史》是朱光潜20世纪60年代出版的最重要的一部著作,也是中国美学家撰写的第一部西方美学史著作。

以下是店铺为大家提供的西方美学史读后感,供大家参考借鉴!西方美学史读后感想心得感悟篇1朱光潜先生的《西方美学史》是我国学者撰写的第一部,也是目前唯一的一部美学史教材。

自从它在1963年初次问世以来,不仅受到我国学术界的普遍重视,也获得了海外读书界的好评。

朱先生在本书最后一章谈到他编写时的立意说:“我们只就每个时代中挑选几个重要的代表人物,对每个代表人物也只约略介绍他的主要论点,挂一漏万是势所难免的。

挑选的标准是他们要确实能代表当代的主要思潮而且可以说明历史发展线索。

”全书按历史发展的顺序,次第概述了古希腊罗马以来欧洲一些重要美学家的论著。

它以哲学史上唯物主义和唯心主义两条路线的发展、演变和斗争为纲,对美学史上的几个基本问题:美的本质、形象思维、典型人物和作为创作方法的浪漫主义及现实主义,作了相当细致的分析介绍,并对不同时代的美学家对这几个或其中某一个问题所持的基本主张,以及他们在美学史上的建树与得失都给予了相应的评价。

就以“美的本质”来说,不同时代、不同流派的美学家对于美学中的这个基本问题的看法,是各各不同的,甚至是千差万别的。

朱先生将他们的看法大致归结为这样两个方面,即:内容与形式的关系,理性与感性的关系。

有的强调形式,忽视内容;有的只重内容,轻视形式;也有的企图使形式和内容、理性和感性按照他们的需要而相互结合。

在具体论述时,又根据不同时代、不同派别的美学家对这个问题的回答,有所侧重地分别介绍了古典主义美学(古希腊时代)的“美在物体的形式”说;新柏拉图主义(古罗马)和法国理性主义的美学思想,则又提出“美在于完善”(即“天意安排”的合理性)。

英国十八世纪的经验主义美学把“美的本质”这个问题的重点,从对审美对象的形式分析转到对美感活动的生理学和心理学的分析。

2010/11/29读书报告——吴琼《西方美学史》第十一章歌德美学第十二章席勒美学徐彦宾一、歌德(一)历史定位启蒙运动之后,德国进入古典主义和浪漫主义并行的时期。

在18世纪70年代开始的狂飙突进运动中,歌德作为旗手做出了杰出贡献,对德国民族文学有奠基作用。

之后与席勒的合作把德国民族文学推向高峰。

歌德是欧洲的最重要的剧作家、诗人、思想家,除了诗歌、戏剧、小说、风景画创作之外,在文艺理论、哲学、历史学、造型设计等方面都取得了卓越的成就。

他从事的自然科学研究有动植物形态学、解剖学、颜色学、光学、矿物学、地质学等,并在个别领域里取得了令人称道的成就。

(二)思想发展过程(三)主要观点——古典主义美学观点与众不同之处——与德国其他美学家相比,歌德是德国古典美学中比较特殊的一位,他很大程度上传承的不是德国人固有的理论思辨习惯,而是关注现实、重视经验的现实主义风格。

他对德国美学自康德以来的在主观性中寻找美学基础的态度持反对立场,强调美就存在于自然之中,艺术创造应以自然和现实生活作为基础,应该遵循自然的内部规律,在自然之中创造出高于自然的东西。

歌德不仅是文学家、文艺理论家,而且还一直致力于自然科学研究,这对他的美学观、艺术观均有巨大影响。

(四)论证线索和逻辑1.浮士德精神——德国文化精神●能动的精神——渴望无限,对绝对本质的寻求和创造,不满足于有限存在,渴望在永恒的创造中实现自身本质的能动创造精神。

●辩证的精神——否定的精神,通过不断的否定来实现自我超越。

●历史的精神——追求无限的过程就是通过否定自身来不断提升的过程,在矛盾运动中通过自我否定而实现的自我超越。

2.论美与艺术美美是自然的本原现象:自然是存在又始终不完成,本身始终如一的整体。

自然表现为万物,美在这万物中显现。

但并非万物显现的都是美,只有事物本身具有合目的性是才是美的。

艺术美:艺术规律与自然规律有一致性,所以艺术美也在于它的合目的性。

艺术的最高标准在于合乎自然的本质,但是艺术要以特殊表现一般。

“为一般而找特殊”和“在特殊中显出一般”两种创作方法的区别——寓意与象征的区别:“为一般而找特殊”——寓意:现象→概念→形象,概念囿于形象局限而不得充分表达。

(概念:逻辑推理的概括,抽象)“在特殊中显出一般”——象征:现象→观念→形象,观念不囿于形象的局限而永无止境发挥作用。

(观念:形象的概括,具体)3.论艺术与自然一方面,歌德强调艺术应当真实地模仿自然,以现实生活作为艺术创作的基础。

另一方面,创作还要灌注作家的内心体验。

艺术的真实必须以自然的真实为基础又超越自然真实。

艺术的整体性:不同于自然的整体性,是为灵魂关注的充满生气的整体。

4.论古典的与浪漫的歌德并非反对一切浪漫主义或浪漫主义的一切方面。

歌德反对的是耶那学派浪漫主义的病态和过分伤感的作风,因为耶那学派的浪漫主义与狂飙突进运动中的浪漫主义是不同的,狂飙突进运动中的浪漫主义充满积极向上的战斗精神,而耶那学派的浪漫主义企图以逃向一种病态的激情和不可捉摸的内心渴念来对抗外部世界的冷漠与恶俗。

对于莎士比亚式的把古典与浪漫结合起来的做法歌德是非常肯定的,由此可见,他想追求古典主义与浪漫主义的结合,这也是为什么他会与席勒亲密合作的原因吧。

歌德给出古典主义与浪漫主义的特征比较表。

二、席勒(一)历史定位在德国的古典美学“康德-席勒-黑格尔”的思想传承链条里,席勒构成了从康德美学向古典美学过渡的不可缺少的一环。

他的理论成为后来德国批评理论的源头,影响了施莱格尔兄弟、谢林、黑格尔以及19世纪英、法、俄、意等国的批评家。

他的著作还是马克思早期异化理论的源头之一。

(二)思想发展过程(三)主要观点“自由”是他始终思考的主题。

但关于如何争取自由上,席勒前后的态度有所变化。

“分裂”性——哲学与诗的分裂,抽象的玄思家与激情的诗人的分裂。

(四)论证线索和逻辑1.对康德的继承和批判作为道德主义者的席勒,为康德的二元论体系所吸引。

他的研究主要是“以康德的原则为依据”。

康德哲学为席勒解决美学理论上的难题提供前提。

1793《论美书简》企图用美的客观性的概念来取代康德的美的主观性的概念以解决康德的矛盾。

《秀美与尊严》利用英国经验论美学的思想对康德的义务道德观进行批判,提出以“秀美”和“美的心灵”来弥合康德的义务与趣味、感性与理性、自然与道德之间的对立。

2.美是现象中的自由康德——美是无目的的合目的性。

席勒——美是现象中的自由。

黑格尔——美是理念的感性显现。

席勒:“我已找到了美的客观概念。

”——美是现象中的自由。

美是感性-客观的。

美是事物的完善形式的感性体现。

美是一种自足的存在,是因自身而存在的,它与认识活动的概念、道德活动的善都无关系。

艺术观:强调主观与客观、自然与精神、质料与形式的统一。

3.美与崇高对善、愉快和美的区分。

崇高与美的区分。

人与自然之间或和谐或冲突的双重关系,而美与崇高就是这两种关系的体现。

对崇高的讨论:崇高与美一样,来自于主体与客体之间的一种感性关系。

崇高产生于人的感性本能与自然对象的矛盾,当它作为认识的客体与人的表象本能矛盾时,它就是理论的崇高,当它作为感情的客体与人的自我保存本能矛盾时,它就是实践的崇高。

理论的崇高是与我们的认识条件相矛盾,实践的崇高是与我们的存在条件相矛盾。

实践的崇高在感觉强度方面比理论的崇高具有大得多的优越性。

秀美和尊严(美和崇高)结合为一个整体的审美教育能使人性真正达到完整,诗人由自然的必然王国经过审美的王国进入道德的自由王国。

席勒始终立足于人的主体性自由,把崇高看作是使人从自然向自由飞升的必由之路。

4.人向自由生成审美与自由的关系。

人的自由只有在审美中才得以达成。

人的存在:不变的人格和变化的状态——人格性和感性性。

把一切内在的东西外化,给一切外在的东西加上形式,两项完美结合,人才能回到原初的神性的存在。

感性冲动和形式冲动可以完成这一任务。

理想的国家应是能在一体性中保持多样性的存在。

古希腊国家是理想的国家,而近代社会里人的完整性破碎、人性分裂、异化严重,没有自由。

必须用启蒙理性和启蒙感性来恢复人性的完整性。

现在理智已经启蒙,还需启蒙感性力量——勇敢的意志力和生动的感觉,即游戏冲动。

游戏冲动是感性冲动和形式冲动的结合,在这种结合中,自然的强制与精神的强制将相互抵消,感性与理性将相互调和,人将在精神方面和物质方面都得到自由。

游戏冲动使人获得自由。

游戏冲动的对象是“活的形象”即广义的美,是感性与形式(理性)的统一,这样的统一使人性的得以完满实现,而人性的完满实现就是美。

因此,美根源于游戏冲动,从而带给人自由。

游戏:可以带来享受的对生命中过剩部分的无目的消耗活动。

审美游戏:人的创造形象、以审美假象为乐的游戏。

艺术就产生于这种自由的审美的游戏,它摆脱了需要和强制的枷锁,把美本身当做追求对象,建立起游戏和假象的快乐的审美王国。

5.论素朴的诗和感伤的诗在歌德的影响下从抽象的理论思考转向具体的问题研究。

素朴诗与感伤诗的区别:(*各项目之间存在交叉、因果、包含等关系,并非完全并列关系。

)素朴诗与感伤诗的联系和结合:要克服两者各自的缺陷,就要依靠一种理想的人性(既有现实生活又有理想观念的人性)把它们结合起来,用一方来防止另一方走向极端。

不能用一种去完全排斥另一种,而应把二者看作是必须相互补充的方法。

席勒的结论:人性的理想分为两个方面,即感性和理性,但没有一个方面可以完全达到;素朴的是所依靠的是经验,感伤的诗所依靠的是理性,两者各有各的权利和优势,没有一个能够侵入另一个的领域而不对人的内部状态或外部状态造成不良后果。

所以席勒拒绝偏爱任何一方。

三、歌德和席勒的合作(一)合作的史实合作时间:1794-1805。

在狂飙突进运动中,歌德与席勒分属于两个派别——歌德属于斯特拉斯堡派,席勒属于南德派。

狂飙突进运动走向低迷后,二者开始合作。

1794年,歌德和席勒作了一次坦率的交谈,气氛友好、活跃,消除了双方的一些误会和心理障碍。

一周以后,两位诗人再次在耶拿晤面交谈,各就自己的创作、理论以及德国文学现状等交换了意见,他们的见解竟然很一致。

之后,席勒写信给歌德,精辟地分析了歌德的精神历程,深刻而准确地对歌德做出评价,同时也谈到自己的弱点,最后阐述了双方观点上可能一致的地方。

歌德在复信中表达了今后两人合作的愿望:“……我们双方彼此清楚了我们目前达到的地方,这样我们就更能不间断地共同合作。

”此后,二人共同拟定了一个旨在繁荣民族文化的合作计划。

于是,歌德和席勒的合作年代开始了。

开始时二人通信交流,席勒常常应歌德邀请来魏玛作客,到1799年席勒移居魏玛进一步扩大了二人的交往,直至1805年席勒去世。

歌德与席勒的友情是足以照彻欧洲文学史半边天空的传奇。

年长成熟的歌德给了席勒安定的呵护,而年轻激越的席勒给了歌德新的创作热情,合作之后二人均果实累累。

1796年,两人共写了上千首诗歌。

歌德在席勒的敦促下开始创作《浮士德》,并完成了《威廉·迈斯特的学习时代》和长诗《赫尔曼与窦绿苔》。

席勒在歌德的鼓励下于1796年重新恢复文学创作,进入了一生之中第二个旺盛的创作,创作了《华伦斯坦三部曲》(1799年)、《玛丽亚·斯图亚特》(1801年)、《奥尔良的姑娘》(1802年)、《墨西拿的新娘》(1803年)、《威廉·退尔》(1803)等。

这一时期席勒还和歌德合作创作了很多诗歌,并创办文学杂志和魏玛歌剧院。

1805年5月,席勒不幸逝世,歌德为此痛苦万分:“我失去了席勒,也失去了我生命的一半。

”歌德死后,根据他的遗言,被安葬在席勒的遗体旁。

(二)合作的原因“狂飙突进”运动时期,二者同为运动的代表人物,但思想倾向和美学观点上有很大不同。

席勒把这种不同描述为:“歌德的哲学更多地来自感官的经验世界,而他的哲学却是来自精神和理念”。

歌德描述为:“我主张诗应采取从客观世界出发的原则,认为只有这种创作方法才可取,但是席勒却用完全主观的方法去写作,认为只有他那种创作方法才是正确的”。

但二者在狂飙突进运动走向低沉之后都有把感性与理性、主观与客观结合或统一起来的意图。

而且此时,在反对病态浪漫主义这一点上,二者态度是极其接近的,从而促成了二者的合作。

他们致力于形成一种以高贵的精神去适应形式的优雅与庄严的古典主义艺术观。

此外,虽然歌德和席勒性格、生活境遇都不相同,但这没有妨碍彼此的相互欣赏。

他们的文学经历很相像,都拥有从狂飙突进到古典主义的创作轨迹。

二人志向一致,“所以结成了亲密的友谊,彼此都觉得没有对方就根本无法过活”。

他们彼此都有着对方的影子,使建立深厚的友情成为可能。

(三)合作的影响席勒和歌德合作的这段时间被称为德国文学史上的“古典主义”时代。

他们的合作把德国民族文学推向了一个高峰。

同浪漫派作家的争论也是这时候开始的。