钱钟书先生的翻译思想于翻译理论

- 格式:ppt

- 大小:660.50 KB

- 文档页数:14

关于翻译家钱钟书先生目录摘要 (1)关键字 (2)正文 (2)一、钱老简介 (2)二、“诱”、“讹”、“化”的翻译思想 (3)三、翻译例文欣赏 (4)四、我的观点 (5)参考文献 (5)摘要钱钟书先生不仅是一位著名作家,也是一名翻译家,他对中国的翻译理论做出了自己的贡献。

本文主要对钱钟书先生在翻译方面的理论进行了简单的介绍,并通过举例展示了钱钟书老先生在翻译方面独特的手法。

同时,在本文中还提到了我对翻译的理解,和我认为的要成为一名好的翻译的必要条件。

AbstractMrQian is not only a famous writer but a translator, who made great contribution to the translation theory of China. I will give a brief introduction to his translation theory in my paper, and analyze the unique methods of his translation.I also give my own opinion of the requirementswhich is necessary for being a good translator.关键字成就翻译观点理论原则Key wordsachievement translation views theoretical principles正文一、钱老简介中学时代,在语文课本上第一次接触到了钱钟书老先生。

那时候只知道钱老先生是一个作家,只知道他写的文章很好,很受欢迎。

后来才知道,原来钱老还是一个著名的翻译家。

在课上,通过高老师的讲解才知道,一个好的翻译,原来需要将两种语言所处的文化背景有一个很好的了解,掌握好两种语言才能将一种语言的意思尽量完整的去转化到另一种语言中去。

翻译,不仅仅是将文字的意思转化过去,能否将原文中所包含的意思很好的翻译出来也是极其重要的一方面。

钱钟书的翻译思想及其译例赏析作者:江梦晔来源:《读书文摘(下半月)》2017年第10期摘要:钱钟书先生是我国近现代的国学大师,文化昆仑。

从翻译方面来看,钱钟书先生具有创新性的翻译理论观点和丰富的翻译实践经验。

他的翻译理论观点言简意赅,意蕴丰富,在文学翻译界独树一帜,对以后的翻译实践具有重要的理论指导意义。

本文将根据有关资料,对钱钟书的翻译思想与实践做出总结、论证以及不同层面的梳理,对其译例进行赏析,希望有利于人们对“钱氏”翻译思想与实践的研究,并且为全球化交际过程中的文化转型提供借鉴思路。

关键词:钱钟书;翻译思想;译例一、引言钱钟书,江苏无锡人,字默存。

他精通数国外语,在许多文化领域都取得了极高建树。

他是当代中国的国学大师之一,更是见解独到的翻译理论家,对翻译界做出了杰出的贡献。

钱钟书翻译的专著不多,而且他对翻译问题的研究比较零散,但十分独到、全面。

《林纾的翻译》《汉译第一首英文诗及有关二三书》等专文比较全面地反映了他的翻译思想,此外,大多散见于《管锥编》《谈艺录》等著作中。

二、翻译思想(一)“诱”、“媒”、“讹”在《林纾的翻译》一文的开始,钱钟书就首先分析了“译”字中相互关联的意义。

在后面的文章中,他对“诱”“讹”“化”做出了详细的阐述,把翻译的性质、作用、易犯的错误和翻译的理想做出了独特的概括。

这一段话意蕴丰富,引人深思。

所谓“诱”就是我们常说的“媒”,钱钟书用二字形象地说明了翻译的作用。

从广义上来说,即翻译在文化交流中所起的作用。

也就是说,翻译是个“居间者”和“联络人”,诱使人们去了解外国作品,好像“做媒婆”似的,促使各国文化缔结“文学姻缘”。

从狭义来说,一方面,读者可能会因为阅读了翻译作品而对原作产生浓厚的兴趣。

另一方面,随着读者阅读量的增加,可能渐渐对翻译作品产生质疑,故想阅读原作。

这就是钱钟书所说的“讹”。

所谓“讹”,就是译文和原作之间总有“失真”的地方,在意义理解或语气上与原文的风格不同。

对钱钟书“诱(或媒)\讹\化”翻译思想的分析与思摘要:钱钟书通过对林纾翻译的切磋琢磨,仔细推敲,发前人之未发,创造性地提出了“诱(或媒)”、“讹”、“化”的翻译思想,把“诱(或媒)”、“讹”、“化”三者建构成一个有机联系的整体,从而揭示了翻译的基本过程,使我们能从本土翻译理论中更直接、更形象和更亲切地认识到翻译所起的作用、翻译中常易出现的问题及其翻译的标准问题。

关键词:钱钟书;诱(或媒)、讹、化;翻译思想中图分类号:h059 文献标识码:a 文章编号:1009-0118(2011)-09-0-02钱钟书先生在译学方面的论述,作为其比较文学的一个分支,在中国译学界引起了广泛关注。

他的“化境说”作为其翻译思想的集大成,更是为人所熟知。

他没有给后学留下太多的有关翻译理论的著作,其翻译美学的思想,散见于《管锥编》、《谈艺录》、《七缀集》等著述中。

然而这些宝贵的理论财富却是我国翻译思想史上的不朽篇章,如吉光片羽,弥足珍贵。

本文拟从钱钟书的“诱(或媒)、讹、化”入手,通过阐释其内涵,探讨从中得到的对翻译问题的启发和思考,及其理论指导价值。

一、钱钟书“诱、媒、讹”翻译思想的内涵1964年,钱钟书在《林纾的翻译>一文中,就翻译的过程、标准及其本质特征提出了“诱(或媒)”、“讹”、“化”的理论,比较集中地论述了他的翻译美学思想。

在文章一开始,钱钟书写道:汉代文字学者许慎有一节关于翻译的训诂,义蕴颇为丰富。

《说文解字》卷六《口》部第二十六字:“囮,译也。

从‘口’,‘化’声。

率鸟者系生鸟以来之,名曰‘囮’,读若‘譌’。

”南唐以来,“小学”家都申说“译’’就是“传四夷及鸟兽之语”,好比“鸟媒”对“禽鸟”所施的引“诱”,“譌”、“讹”、“化”和“囮”’是同一个字。

钱钟书借古人之语,由此延伸出自己独特的心得体会:“译”、“诱”、“媒”、“讹”、“化”这些一脉通连、彼此呼应的意义,组成了研究诗歌语言的人,所谓“虚涵数意”(manifoldmeaning),把翻译能起的作用、难于避免的毛病、所向往的最高境界,仿佛一一透示出来了。

钱钟书的“化境”说简介摘要:钱钟书不仅是国学大师,而且在翻译理论方面也有独到见解。

本文主要对钱钟书先生的翻译理论——“化境”说,从它的起源,背景以及内涵等方面进行简单的阐释,旨在让广大读者对钱先生以及他的“化境”说有更深的了解。

关健词:化境;翻译理论;起源;背景;内涵Abstract: Qian Zhongshu, a learned and versatile scholar, is well versed in both Chinese and Western learning. He is not only a master of Chinese national culture, but also an original theorist in translation・ His most famous translation theory is sublimaion. This paper mainly explains the origincs, backgrounds and connotations of sublimaion in order to let readers better understand Mr Qiaii and his theory of sublimaion・Key words: sublimaion; translation theory; origincs; backgrounds; connotations一. 引言翻译的标准是什么?关于翻译的标准,清代翻译家严复提出:优秀的译文应该做到“信”“达”“雅”。

即忠实于原文,笔译流畅,文宇雅典。

自严复“信、达、雅”三字说问世以来,我国译界对此问题的探讨几乎从未间断过。

综观起来大体上分三类:一是主张继承沿用“信、达、雅”标准,同时赋予它各种新的含义,如劳陇先生的《“雅”义新释》;二是主张扬弃译界争议最大的“雅”字,在“信”、“达”的基础上对严复的标准加以发展,给前人的理论注入新的内容,如刘重德教授的“信、达、切”;第三种主张是在对严复的“信、达、雅”全面剖析之后,用新的标准取而代乙如傅雷先生的“神似”说,钱钟书先生的“化境” 说等。

![[钱钟书翻译观浅析]钱钟书翻译观](https://uimg.taocdn.com/c885be08aeaad1f347933f39.webp)

[钱钟书翻译观浅析]钱钟书翻译观钱钟书作为中国20世纪以睿智和博学著称的国学大师,不仅深谙中国古典文化,而且对西方主流学术思想也有着深刻的见解。

从20世纪八九十年代开始,钱钟书的影响从学术界、知识界逐步扩大到大众文化领域,并在国内外形成了“钱学”这一文化现象。

本文从钱钟书《林纾的翻译》着手介绍了其“化境”翻译观极其影响。

一、钱钟书小传钱钟书,字默存,号槐聚,笔名中书君,1910年出生于江苏无锡。

十岁在无锡东林小学就读,十三岁考入美国圣公会办的苏州桃坞中学。

他读书过目不忘,幼年时读了许多古代小说,并能流畅无碍的背出其中章节。

1929年,十九岁的钱钟书被破格录取考入清华大学外文系――数学仅得15分,但国文和英文成绩突出。

1933年,清华大学外文系毕业;1935年至1938年在欧洲留学,获得文学学士学位;1941年出版散文集《写在人生边上》;1946年出版短篇小说集《人•兽•鬼》;1947年出版了长篇小说《围城》;翌年出版《谈艺录》。

1949年后,在清华大学及中国社会科学院文学研究所从事文学研究。

1998年,钱钟书先生因病在北京逝世,享年88岁。

二、“化境”翻译观文学翻译的最高境界可以说是“化”。

把作品从一国文字变成另一国文字,既能不因语言习惯的差异而露出生硬牵强的痕迹,又能完全保存原作的风味,那就算得入于“化境”。

《林纾的翻译》――钱钟书1、“化境”“化境”是钱钟书1964 年在一篇谈论翻译的文章《林纾的翻译》中提出的翻译主张,颠覆了以“信”为基本的传统翻译主张,开创了以追求“美”为标准的现代翻译理论,比较全面地反映了钱先生的翻译思想,也为当代翻译理论研究指明了新的方向。

2、“化境”在《林纾的翻译》中的体现文章开始,钱钟书叙述了许慎在《说文解字•诂林》的一节中关于翻译的话:�,译也。

从“口”,化“声”。

南唐以来,小学家都申说“译”就是“传四夷及鸟兽之语”,好比“鸟媒”对“禽鸟”的引“诱”,“�”、“讹”、“化”和“�”是同一个字。

钱钟书翻译观浅析作者:董梓杨来源:《青年文学家》2010年第19期摘要:钱钟书作为中国20世纪国学大师对东西方古典文化和主流学术思想都有这深刻的见解。

本文从钱钟书《林纾的翻译》着手介绍了其“化境”翻译观极其影响。

关键词:钱钟书化境诱讹化钱钟书作为中国20世纪以睿智和博学著称的国学大师,不仅深谙中国古典文化,而且对西方主流学术思想也有着深刻的见解。

从20世纪八九十年代开始,钱钟书的影响从学术界、知识界逐步扩大到大众文化领域,并在国内外形成了“钱学”这一文化现象。

本文从钱钟书《林纾的翻译》着手介绍了其“化境”翻译观极其影响。

一、钱钟书小传钱钟书,字默存,号槐聚,笔名中书君,1910年出生于江苏无锡。

十岁在无锡东林小学就读,十三岁考入美国圣公会办的苏州桃坞中学。

他读书过目不忘,幼年时读了许多古代小说,并能流畅无碍的背出其中章节。

1929年,十九岁的钱钟书被破格录取考入清华大学外文系——数学仅得15分,但国文和英文成绩突出。

1933年,清华大学外文系毕业;1935年至1938年在欧洲留学,获得文学学士学位;1941年出版散文集《写在人生边上》;1946年出版短篇小说集《人•兽•鬼》;1947年出版了长篇小说《围城》;翌年出版《谈艺录》。

1949年后,在清华大学及中国社会科学院文学研究所从事文学研究。

1998年,钱钟书先生因病在北京逝世,享年88岁。

二、“化境”翻译观文学翻译的最高境界可以说是“化”。

把作品从一国文字变成另一国文字,既能不因语言习惯的差异而露出生硬牵强的痕迹,又能完全保存原作的风味,那就算得入于“化境”。

《林纾的翻译》——钱钟书1、“化境”“化境”是钱钟书1964 年在一篇谈论翻译的文章《林纾的翻译》中提出的翻译主张,颠覆了以“信”为基本的传统翻译主张,开创了以追求“美”为标准的现代翻译理论,比较全面地反映了钱先生的翻译思想,也为当代翻译理论研究指明了新的方向。

2、“化境”在《林纾的翻译》中的体现文章开始,钱钟书叙述了许慎在《说文解字•诂林》的一节中关于翻译的话:囮,译也。

浅谈钱钟书的“化境”翻译观摘要:本文将首先简要介绍钱钟书先生,其次将着重介绍钱钟书的翻译思想并对钱钟书的“化境”说做重点描述。

钱钟书的“化境”说既传承了中国传统艺术哲学,又吸收了西方的艺术思想;既阐明了翻译艺术的特点,又揭示了艺术创造的普遍规律。

而这些正是我们值得学习和借鉴的地方。

关键词:翻译思想化境钱钟书先生一、简介钱钟书是中国著名学者、现代文学研究家、作家、文学史家、古典文学研究家,著有散文集《写在人生边上》,长篇小说《围城》等。

但是,他在翻译方面的成就也很突出。

早在1935年,钱钟书为温源宁一本英语文集作书评,将Imperfect Understanding译作《不够知己》,深得“两脚踏中西文化”的林语堂的赏识。

虽然他在翻译学上的成就只是学术研究中的一个“雕栏”,但对译学界产生了深远的影响。

二、钱钟书的翻译思想每个译家在提出一个翻译思想或理论时,首先关心的是这个思想或理论能否用来指导翻译的实践性操作,基于这样,翻译理论的注意力主要放在翻译方法和技巧的研究。

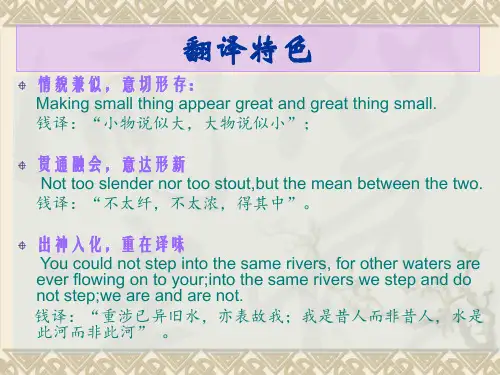

钱钟书用“诱”、“讹”、“化”三字对翻译的性质、功用、易犯的毛病和理想的最高境界做出了独特的概括。

所谓“诱”也就是我们通常所说的“媒”。

钱钟书认为,“媒”和“诱”所指的是翻译在文化交流中的作用。

也就是说翻译是个“居间者”和“联络人”,诱使我们去了解外国作品,去阅读外国作品,好像“做媒婆”似的,促使各国文化结下“文学姻缘”,使国与国之间和平友好相处。

所谓“讹”,钱钟书在《林纾的翻译》中说:“一国文字和另一国文字之间必然有距离,译者的理解和文风跟原作品的内容和形式之间也不一样,而且译者的理解和自己的表达能力之间还时常不尽相同。

”所以译文和原作之间总有“失真”和“走样”的地方,在意义理解或语气上也和原文的风格不符。

也就是说,翻译中,劣等的译文不是“居间而是离间”,就不能吸引读者去读原著,同时也破坏了原著的名誉。

钱钟书认为“化”是文学翻译的最高境界,他提出,把作品从一国文字转换成另一国文字既不能因语言习惯的差异而露出生硬牵强的痕迹,又不能完全保存原有的风味,那算得入于“化境”。

钱钟书“化境”说之理论基础研究摘要:钱钟书的翻译思想在中国翻译理论史上占有重要的一席。

“化境”说作为钱钟书翻译思想的代表理论寄寓着厚重的内涵,它既吸收了中西方哲学的合理元素,又有着深厚的佛道渊源和辩证内涵。

本文尝试从中西方的翻译理论、哲学、美学和比较诗学入手,探索钱钟书“化境”说产生的理论基础。

关键词:化境翻译理论哲学美学比较诗学中图分类号:h059 文献标识码:a钱钟书先生学贯东西、博古通今,其翻译思想的代表理论——“化境”说,自然也是集多门学科之大成,诸如哲学、美学、比较文学、心理学、文体学、人类文化学等等,都可能影响其翻译理论的形成。

正如奈达所说:“关于翻译的不同规则和标准……也可以在不同学科中进行讨论,这些学科对翻译的很多方面都提供了基本的解释。

”笔者将从中西方的翻译理论、哲学、美学和比较诗学入手,找出钱钟书“化境”说的理论基础。

一翻译理论1 中国的翻译理论自从佛经被翻译成汉语之后,在中国就出现了一大批翻译活动,产生了翻译理论,这些翻译活动所产生的关于翻译研究的问题,要比我们现在面临的还要多。

钱钟书对中国古代的佛经翻译进行了评价,并考证了翻译的历史材料,其翻译理论就是在此基础上提炼出来的。

早在1934年,钱钟书就发表了一篇名为“a chapter in the history of chinese translation”的英语文章,这篇文章是研究严复的翻译理论和实践的。

他还在《管锥编》中指出,道安所翻译的《摩诃波若波罗蜜经抄》的序言是中国翻译的开篇之作。

在对所有的文字材料研究之后,钱钟书得出一个结论:严复所提出的翻译的三个标准,即“信达雅”,早在支谦所翻译的《法句经》的序言中就已出现了。

同时,钱钟书在《林纾的翻译》中还提出了自己对于“信达雅”三者辩证关系的看法,“既能不因语文习惯的差异而露出生硬牵强的痕迹,又能完全保存原作的风味”。

他还在此文中引用了中国其他的翻译家和翻译理论家的观点来为他的理论作铺垫。