liu三峡工程的前期论证过程

- 格式:doc

- 大小:43.00 KB

- 文档页数:9

三峡工程可行性论证三峡输变电工程的研究和决策过程,充分体现了尊重科学、慎重决策、集思广义、民主集中的特点。

论证工作于1986年正式启动,作为电力系统的十个专题之一,从系统结构、电能消纳等方面进行了深入研究和论证;规划设计工作于1993年正式启动,根据形势的变化,不断进行优化和调整,为项目建设奠定了坚实的基础。

论证及规划工作的全面性和科学性在实践工作中得到充分证明。

作为宏伟的跨世纪工程,三峡输变电工程的决策和前期论证过程是集合全国各方面智慧、有机协调统一的过程,体现了对历史的高度负责,全面考虑了电力发展对国民经济的基础支撑作用。

整个三峡输变电工程规模大、供电范围广、建设时间跨度长、技术复杂、涉及面广、起点高,是一个巨大复杂的系统工程,也正是由于上述特点,使其电力系统论证具有复杂性、艰巨性和宏观性,不仅涉及到三峡电站的电力是否能够“送得出、落得下、用得上”,而且还涉及到周边电网发展与安全。

三峡输电系统规划设计方案的论证正处在国家编制“九五”、“十五”规划的重要时期,这个时期也是各个电网快速发展的关键时期,三峡输电系统规划必须与国民经济发展相适应,与各相关电网的电源、电网发展规划相协调;三峡地处我国腹地,三峡电力系统处在全国互联电网的中心地位,它的规划对全国联网有重要的影响,具有全面性和前瞻性。

因此三峡输电系统的论证工作和科学决策实施对三峡工程效益的实现起着举足轻重的作用,同时也是国家能源规划和电力发展规划的重要组成部分。

整个论证过程总体上分为三个阶段:第一阶段是配合三峡工程可行性研究及工程立项开展的电力系统初步论证工作,其结果纳入三峡工程可行性研究中;第二阶段是三峡工程经最高权力机关决策后对三峡输电系统的全面论证工作,包括三峡电站供电范围内的电力系统规划及其有关输电方式、输电网络等;第三阶段是系统论证工作的滚动研究,主要针对三峡电站送电方向和电力市场的变化开展的补充论证、项目调整和电能消纳。

纵观电力系统论证和决策过程,充分体现了尊重科学、多做工作、严格程序、慎重决策的特点。

三峡工程:反对派被要求服从大局“公案”一则全国人大通过关于兴建长江三峡工程决议十年后,2002年5月16日,三峡总公司请来三峡工程最大的“反对派”——中组部原副部长李锐到建设现场考察,当时一团和气,事后却引起一段“公案”。

三峡总公司主办的《中国三峡工程报》和香港《文汇报》其后刊出报道称,李锐对三峡工程不无赞许,“能搞成这样很不容易,修好了将是一个天大的好事。

”看到报道,时任全国人大常委会委员长的李鹏,同年6月21日写下日记,认为李锐“对三峡工程的认识有了一些变化”。

(引自《众志绘宏图——李鹏三峡日记》,下称《日记》)“毫无变化。

”93岁的李锐对此予以否认,他是在2009年11月23日接受《瞭望》新闻周刊采访时作出这番表示的。

但他也证实,曾对枢纽工程质量表示满意,“从技术上看,能修这样一个大工程,了不起。

”三峡工程论证领导小组副组长兼技术总负责人、83岁的两院院士潘家铮,向本刊记者回忆起李锐的那次考察,他记得李锐当时是这样说的:“我对三峡工程的态度是明确的,也难改变了。

但看了工地的建设后还是很高兴、放心的,希望尽量建好。

”李锐和潘家铮曾是水电系统的上下级同事,后来成为三峡论战的重量级“对手”。

“他是数十年如一日的反三峡派的骨干和统帅,”潘家铮在《我所知道的李锐》一文中这样写道,“没有他,三峡之争绝难如此‘波澜壮阔’。

”争论归争论,交情归交情。

1992年全国人大通过三峡工程决议后,潘数次登门拜访李。

李欣赏潘的技术乃至文学才华,潘亦敬重李的忧国忧民,敢于直言,称李对三峡“居功至伟”。

“李锐在五十年代反三峡(工程)立了大功,那个时代没有能力、没有需要搞三峡(工程),草率上马,后果严重。

”潘家铮对《瞭望》新闻周刊说,“他八十年代仍然反对,这对三峡论证也大有好处,质疑有利于工作的改进。

”不符合“跃进精神”的决议“你知不知道南宁会议?林一山那个时候红得很啊。

”93岁的李锐向本刊记者忆起半个世纪前的南宁会议,口气很是自得,在那次会议上,他把三峡工程拉下马了。

三峡工程方案出台过程

三峡工程,是中国大型水利工程之一,其规划和方案出台历经多年,涉及到诸多技术、环

境和社会问题。

该工程方案的出台经历了漫长而复杂的过程,涉及政府决策、专家意见及

社会各界的讨论和反馈。

1.背景和需求

20世纪80年代初,中国国家面临着严重的电力供应不足和洪水防治问题。

尤其是长江流域,在长期频繁的洪水和不足的电力供应下,国家急需解决这些问题。

因此,政府开始考

虑实施一项大型的水利工程,以解决长江流域的洪水问题并提供更多的电力供应。

2.方案制定的初期阶段

在政府部门的倡导下,由国家相关部门成立了专门的组织小组,开始对这一水利工程方案

进行初步的调研和论证。

专家和科研人员经过长时间的实地考察和研究,逐渐形成了方案

初稿,并进行了初步的评估和讨论。

3.专家论证及社会听证会

接下来,方案初稿向国内外的专家进行了广泛征求意见和论证,并举行了多场专门的听证会。

通过听证会,政府获得了来自专家和社会各界的反馈和建议,从而修订和完善了工程

方案。

4.政府决策和批准

经过多次修改和完善,工程方案最终呈报政府,政府部门对方案进行了严格的评估和审议。

随着政府的决策和批准,工程方案正式出台,并启动实施。

同时,政府还制定了一系列的

环保、移民安置等相关政策和措施,以保障工程的顺利实施。

三峡工程决策研究三峡工程是中国一项具有世界影响力的水利工程,其决策研究经历了多个阶段,涵盖了众多领域。

本文将简要介绍三峡工程决策研究的背景、历程和技术论证,并从社会经济角度进行深入分析。

一、三峡工程决策研究背景三峡工程的建设始于20世纪80年代,旨在解决长江流域的水患问题,同时满足中国南方的电力需求。

三峡工程的建设面临着众多的技术难题和生态环境挑战,因此决策研究在工程建设中具有至关重要的地位。

二、三峡工程决策研究历程三峡工程决策研究从20世纪80年代开始,经历了多个阶段。

从初期的可行性研究到中期的详细设计,再到后期的施工和运行管理,决策研究为工程建设提供了重要的理论支撑和实践指导。

三、三峡工程技术论证三峡工程的技术论证是决策研究的重要组成部分,涉及到工程建设的可行性、可靠性和经济性。

通过科学研究和技术创新,工程技术人员解决了众多技术难题,使三峡工程成为了一个成功的范例。

可靠性方面,三峡工程的设计和施工严格遵循了国家和行业的有关标准,保证了工程的安全和稳定。

经济性方面,三峡工程的建设有效地满足了中国的能源需求,带动了相关产业的发展,从长远看具有显著的经济效益。

四、三峡工程社会经济论证三峡工程的社会经济论证是决策研究的重要环节,主要涉及工程建设的必要性、合理性以及对当地经济、社会的影响。

首先,三峡工程的必要性得到了充分论证。

工程建设完成后,有效地防止了长江流域的洪涝灾害,保障了沿岸地区的生命财产安全。

此外,三峡工程提供了大量的清洁能源,满足了中国南方经济发展的能源需求。

其次,三峡工程的合理性也得到了证明。

尽管工程建设过程中面临着众多挑战,如移民安置、生态环境保护等,但通过科学规划和有效管理,这些问题得到了妥善解决。

三峡工程的建设提高了长江航道的通航能力,改善了长江中下游地区的灌溉条件,充分体现了人与自然和谐共生的理念。

最后,三峡工程对当地经济、社会的影响是深远的。

工程建设过程中,大量的投资和就业机会吸引了全国各地乃至世界各地的优秀人才和资源聚集到三峡地区,推动了当地的经济发展和转型升级。

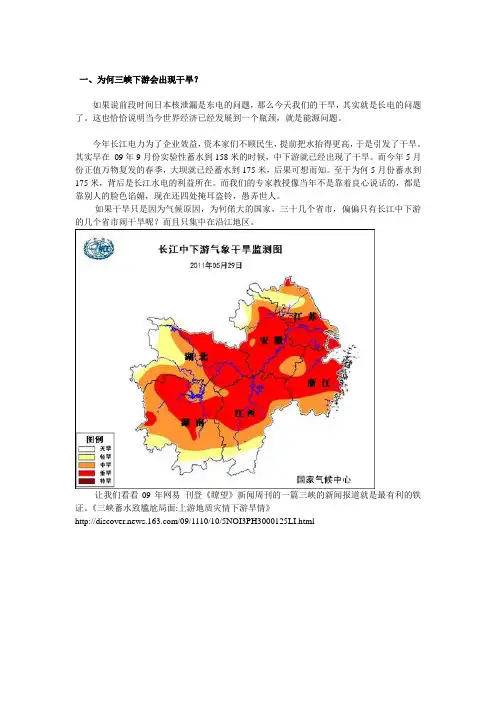

一、为何三峡下游会出现干旱?如果说前段时间日本核泄漏是东电的问题,那么今天我们的干旱,其实就是长电的问题了。

这也恰恰说明当今世界经济已经发展到一个瓶颈,就是能源问题。

今年长江电力为了企业效益,资本家们不顾民生,提前把水抬得更高,于是引发了干旱。

其实早在09年9月份实验性蓄水到158米的时候,中下游就已经出现了干旱。

而今年5月份正值万物复发的春季,大坝就已经蓄水到175米,后果可想而知。

至于为何5月份蓄水到175米,背后是长江水电的利益所在。

而我们的专家教授像当年不是靠着良心说话的,都是靠别人的脸色谄媚,现在还四处掩耳盗铃,愚弄世人。

如果干旱只是因为气候原因,为何偌大的国家,三十几个省市,偏偏只有长江中下游的几个省市闹干旱呢?而且只集中在沿江地区。

让我们看看09年网易刊登《瞭望》新闻周刊的一篇三峡的新闻报道就是最有利的铁证。

《三峡蓄水致尴尬局面:上游地质灾情下游旱情》/09/1110/10/5NOI3PH3000125LI.html二、黄万里先生的预言是否正确?三峡建设之初,就引发了很多争议,其中声名最显赫的就是水利泰山北斗黄万里先生的意见。

先生生前奔走疾呼,反对三峡大坝匆忙上马,呼吁更多的论证考证。

然后先生多舛的命途,不由让人想起谋士田丰之刚。

鸡肋者,食之无肉,弃之不舍。

骑虎难下,里外难为。

先生以水文淤沙不适合建三峡当年奔走疾呼,甚至从国防、经济、民生、生态各个角度考辨工程的意义。

黄先生考证,在类似三门峡未更改前的方式运行,不足10年必将淤石将堵塞重庆港。

而今日的三峡大坝,采用了蓄清排浑的方式才使得淤石没有堵塞,同时也让三峡大坝形成鸡肋。

你知道为什么三峡要采用非常规大坝的“蓄清排浑”吗?蓄清排浑就是在枯水期蓄水,汛期排水,这样是为了防止水坝出现黄万里先生说的泥沙或卵石淤积的情况。

而三峡大坝原本的设计目的是汛期蓄水防洪发电,枯水期定量排水防旱滋润下游。

这样汛期前排完水,以足够的库容来存蓄多余的洪水,既可以不受干旱洪水的影响均衡地控制长江一年四季的水位流量,最大化利用水能发电,又能在干旱洪水发生时最大化发挥三峡防旱抗洪的作用。

三峡项目可行性论证案例三峡工程项目的可行性论证一、三峡项目的设想和建设必要性三峡项目经历了70年设想、40年论证、16年建设。

1918年孙中山先生在《实业计划》中讲到“当以水闸堰其水,使舟得溯流以行,而又可资其水力”,第一次提出了利用三峡水能发电的设想。

国民政府也曾组织专家进行了现场勘察并编写了“扬子江三峡计划之初步报告”。

新中国成立后,在党中央国务院的关怀和支持下,三峡工程开始了大规模的勘测、规划、设计和科研工作。

1959年所编制的《长江流域综合利用规划要点报告》和1988年完成的修订报告,都论证并肯定了三峡工程在治理开发长江中的重要地位和作用,并推荐作为近期开发的重点工程,其主要任务是解决长江中下游、特别是荆江河段的防洪;向华中、华东和川东地区供电;同时还可以显著改善川江的通航条件。

三峡工程完工后将在防洪方面干流堤防能防御10——20年一遇洪水;在发电效益方面年发电量840亿千瓦时,主要供应华中和华东地区,小部分供应川东地区,每年可代替煤炭约4000——5000万吨;在航运方面可使万吨级船舶直达重庆,运输成本可降低35——37%等等。

二、三峡项目的实地调查和技术研究1958年4月,中共中央通过了《关于三峡水利枢纽和长江流域规划的意见》。

其后经历了长时间的水文地质勘探,流域规划的基础工作,深入开展了规划设计与科研攻关。

1970年底,修建葛洲坝工程,为三峡工程做实战准备。

1986年,水利电力部重新全面论证了三峡工程。

水利电力部成立了三峡工程论证领导小组,400多位著名的专家学者组成了14个小组,分地质地震,水文与防洪,泥沙与航运,电力系统规划、水库淹没与移民、生态与环境、经济评价等10个专题开展了全面深入的论证工作。

三、三峡项目的多方案及最优方案在1985——1986年国家计委、国家科委组织水位论证的工作基础上,对正常蓄水位150、160、170、180m,以及两级开发和一级开发、分期建设等三种类型工六个方案进一步论证比较后,推荐“一级开发,一次建成,分期蓄水,连续移民”的建设方案。

三峡工程焦点问题及方案论证第五小组一、构想阶段(一)孙中山最早提出三峡工程设想的是我国伟大的民主革命的先驱者孙中山先生。

1918年,孙中山先生在《建国方略之二——实业计划》“改良现存水路及运河”一节中提出:“自宜昌而上入峡行,……急流与滩石沿流皆是,改良此上流一段,当以水闸堰其水,使舟得溯流以行,而又可资其水力。

其滩石应行爆开除去,于是水深十尺之航路,下起汉口,上达重庆,可得而致。

” 1924年8月,孙中山先生在广州国立高等师范学校礼堂作《民生主义》演讲时又讲道:“像扬子江上游夔峡的水力,更是很大。

有人考察由宜昌至万县一带的水力,可以发生三千余万匹马力的电力,像这样大的电力,比现在各国所发生的电力都要大得多……”这是我国最早提出梯级开发三峡、改善川江航道、结合水力发电的设想。

(二)“萨凡奇计划”1944年5月,国民党政府资源委员会邀请美国垦务局设计总工程师、世界著名高坝专家、当时担任印度巴克拉大坝工程顾问的萨凡奇博士来华,在中国工程师陪同下查勘了三峡,随后提出了《扬子江三峡计划初步报告》,这就是同年10月由美国白宫披露、轰动世界的“萨凡奇计划”。

该“计划”的坝址在南津关上游约2000米处,最大坝高225米,水库正常蓄水位200米高程,水电厂装机总容量1056万千瓦,单机容量11万千瓦,设船闸通航,万吨级船队可通达重庆,还可拦蓄洪水,估计投资9.35亿美元。

应当说,“萨凡奇计划”是第一个比较具体的、可以充分利用三峡水能资源的计划。

1945年5月,资源委员会组成了“三峡水力发电计划技术研究委员会”,同年8月,在水力发电工程总处下成立了三峡勘测处,从美国租借了两台钻机和两名钻工,着手进行部分勘测和调查工作。

1946年4月,萨凡奇博士再度来华复勘三峡坝区。

同年 5月,资源委员会与美国垦务局签订了由该局进行设计的技术合作协议,并先后派出54名中国工程技术人员去美国垦务局参加三峡工程设计、研究工作。

1947年5月,国民党政府明令中止了三峡水力发电计划。

三峡工程论证始末与科学决策-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII三峡工程论证始末与科学决策1、长江三峡工程的论证与决策过程从哪些方面体现了决策的科学化和民主化科学化:(1)对三峡工程的研究持续了漫长的时间,经过了多次的探讨、论证和提出多次可行性研究报告。

(2)在三峡工程决策初期,1958年1月毛泽东提出建设三峡工程要遵循“积极准备,充分可靠”的方针;1958年3月份召开的中共中央成都会议决议重申了该方针。

这表明当时最高决策者对三峡工程决策之慎重。

(3)在三峡工程重新论证前夕,1986年3月邓小平指出,兴建三峡工程关系千秋万代,政府要周密考虑,要在有了一个好处最大坏处最小的方案时,才能决定开工,决不应该草率从事。

(4)由原水利电力部组织成立"三峡工程论证领导小组",广泛组织各方面的专家,围绕各界提出的一些问题和新的建议,从技术上、经济上进一步深入研究论证,得出有科学根据的结论,在此基础上重新提出可行性研究报告,然后组建国务院三峡工程审查委员会负责审查可行性报告,提出审查意见并报请国务院审核。

民主化:国务院在1984年原则批准三峡工程150米方案的可行性报告,成立14个专家组为了集各方人才,汇百家之言,14个专家组的正副组长和顾问,都是经与各有关方面充分协商,按专业需要,打破部门界限聘请。

1988年11月30日,14个专题论证报告均获论证领导小组通过,但除9个论证报告被专家组一致通过外,生态与环境防洪电力系统综合规划与水位以及综合经济评价5个专题论证报告,各专家组分别有1至3位专家或顾问因不同意或不完全同意而未签字这些不同意见均附于专家论证报告之后,与领导小组审议时讨论的发言,一并汇编上报,供中共中央决策时参考国务院提出的关于兴建长江三峡工程的决议最终在1992年4月3日由七届全国人大五次会议通过无记名投票,以超过2/3的多数票通过由以上情况可以看到,三峡工程决策在一定程度上遵循了民主的决策程序2、结合此案例,讨论一下对关系到社会长远发展的重大问题的决策应注意哪些问题(1)要注重民主决策,建立引入专家参与决策的制度保障。

三峡工程可行性论证概述一、论证过程为什么要修建三峡工程?它有什么主要作用?修建三峡工程在技术上、经济上,以及对生态环境和社会的影响方面有些什么问题,能不能解决?它究竟是利大还是弊大?这些人们长久关注的问题需要科学的论证。

本着积极而慎重的态度,中共中央国务院1986年6月联合下发了《关于长江三峡工程论证有关问题的通知》(中发[1986]15号),决定30多年来对三峡工程大量的勘测、科研、设计工作的基础上,在更广泛的领域、更深的层次对三峡工程涉及的一些问题和新的建议,从经济上、技术上进行研究、论证,力求更加细致,精确和稳妥。

1986年6月,水利电力部成立了三峡工程论证领导小组,水利电力部部长钱正英任组长;副部长陆佑楣任副组长;水电部总工程师、中科院学部委员潘家铮为副组长兼技术总负责人。

三峡工程论证划分为10个专题:地质地震、水文与防洪、泥沙与航运、电力系统规划、水库淹没与移民、生态与环境、综合水位方案、施工、工程投资估算、经济评价。

论证领导小组聘请了全国各行各业第一流水平的412位专家、21位特邀顾问,分别组成地质地震、枢纽建筑物、水文、防洪、泥沙、航运、电力系统、机电设备、移民、生态环境、综合规划与水位、施工、投资估算、综合经济评价14个专家组,参加这一世界水利建设史上少有的论证工作。

论证的程序是:正常蓄水位论证比150米、160米、170米、180米、一次建成、分期蓄水,两级开发等六个方案。

综合经济评价论证分两层次:一是上三峡工程与不上三峡工程,二是三峡工程是早上还是晚上。

为了更集中深入地进行综合评价,经过初步专题论证后,先选择一个各方面都可以接受的水位方案;然后各专家组围绕这个方案深入论证其可行性,并进行上不上,早上晚上的综合经济评价;最后综合14个专题论证的结论重新编写可行性研究报告。

根据以上部署,14个专家组、工作组的专家们以对人民负责的严肃精神和严格的科学态度,在深入调查研究,占有丰富的基本资料的基础上,反复分析讨论,分别提交了专题论证报告。

长江三峡水利枢纽工程的科学决策过程长江三峡水利枢纽工程(以下简称三峡工程)的决策过程,比较全面地反映了政策制定过程的各个主要环节和各种制定政策的方法,把它作为政策制定的案例分析,具有相当程度的典型意义。

三峡工程决策过程三峡工程是迄今为止世界上最大的水利枢纽工程,对我国的影响巨大而深远。

兴建三峡工程,造福我国人民和子孙后代,是20世纪几代人的愿望。

三峡工程的决策经历了一个漫长的历史时段。

有人把三峡工程从梦想走向现实的过程总结为“70年设想、50年勘探、30年争论”。

兴建三峡工程的宏伟计划,是孙中山先生1918年在《实业计划》中首次提出的,国民政府在30年代和40年代,曾两次邀请美国垦务局总工程师萨凡奇博士进行勘测。

萨凡奇认为三峡是修建大型枢纽工程最理想的地段,在世界上是很少见的。

中华人民共和国成立后,毛泽东就提出修建三峡工程问题:1953年2月提出“要先修三峡水库”;1955年战胜长江特大洪水之后,听取了有关三峡工程的技术问题和坝址查勘情况的汇报;1956年6月在武汉畅游长江后写下了“更立西江石壁,截断巫山云雨,高峡出平湖。

神女应无恙,当惊世界殊”这一著名壮丽诗篇,表明他经过深思熟虑后的下定了兴建三峡工程的决心。

由于三峡工程规模宏伟,效益巨大,涉及面广,党和政府一直采取积极又慎重的方针。

1958年1月,毛泽东听取了关于三峡工程两种不同意见的汇报后,提出了“积极准备,充分可靠”的方针。

同年2月到3月,周恩来亲自查查勘三峡,并在轮船上主持了兴建三峡枢纽工程的会议,紧接着在成都会议上又作了关于三峡工程和长江流域规划的报告。

此后,由于三年经济困难和十年动乱,延缓了三峡工程建设的进程。

党的十一届三峡全会以后,三峡工程又提上了党和政府的议程,1980年7月,邓小平视察了三峡坝址,在武汉召集中央领导同志研究三峡三峡并指示国务院要研究三峡工程建设问题。

国务院决定由科委、建委负责组织论证,提出意见。

1984年,国务院组织专家论证审查后,原则批准三峡工程(正常蓄水位150米方案)可行性研究报告。

长江三峡工程论证始末暨三峡后续工作规划展望长江三峡工程的建设成就非常巨大,谁也不能抹煞。

根据官方公布的数据,三峡工程防洪、发电、航运三大目标均已实现。

三峡水库总库容393亿立方米,其中防洪库容221.5亿立方米,可以将荆江河段防洪标准由10年一遇提高到100年一遇,能避免毁灭性的灾害;截至2010年12月底,三峡水电站累计发电4527亿千瓦时,输变电工程累计送出三峡电量4492亿千瓦时,对促进华中、华东地区和广东等省市的经济发展做出了积极贡献;2010年,过闸货运量达7880万吨,比上年增长29.4%,是初期运行的4倍,其中过闸下行货运量为4281万吨,而过去单向通过能力仅为1000余万吨。

但是,三峡水库的移民,库区的地质灾害,特别是滑坡、泥石流、岩崩以及库区水体污染等问题引发的生态环境,以及库尾淤积等负效应问题,这些被原来规划设计缩小、回避或者忽视的问题,现在也开始显现。

如果不及时解决,那么将会影响三峡库区的可持续发展,也激化脆弱的人地系统矛盾。

2011年5月18日,国务院常务会议通过了《三峡后续工作规划》,这表明中央在肯定三峡工程效应的同时,也正视三峡大坝兴建后出现了一些新问题,必须面对,必须解决。

论证风波:长江和黄河并列为中华文明的母亲河,是中华文明的摇篮。

长江作为中国最长的干流,有6300多公里,流域面积最大,有180多万平方公里,年径流量居首,达9619亿立方米,水能蓄藏量在中国大河里面属于第一,总装机容量单位在500千瓦以上的是1.9亿千瓦,年发电量可达1万多亿千瓦时。

长江流域人口的密度占全国的35%,耕地占全国的四分之一,工业占全国总产值的40%。

可以说,长江流域在中国的整体经济发展当中,在社会文化发展进程当中,在自然保护体系当中,都具有特殊的重要地位。

第一位提出三峡工程的是孙中山先生,在《建国方略》中他明确地提出了三峡是一个集交通、发电以及促进工业、农业发展的综合工程,成为后来制定三峡综合利用的先驱。

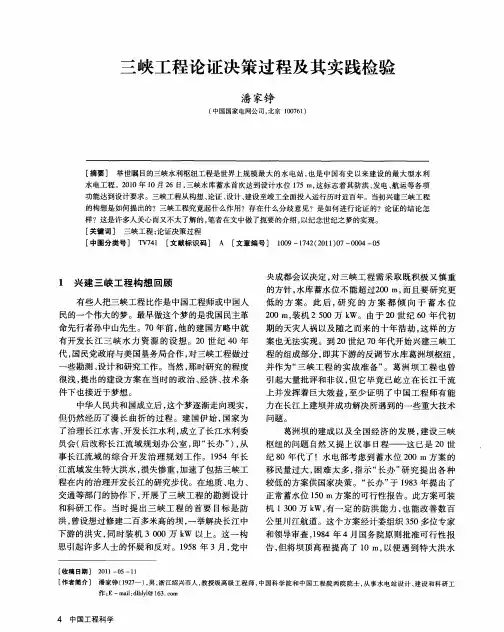

三峡工程的前期论证举世瞩目的三峡工程,是迄今世界上最大的水利水电枢纽工程,具有防洪、发电、航运、供水等综合效益,2006年已全面完成了大坝的施工建设。

三峡水库将是一座长远600公里,最宽处达2000米,面积达10000平方公里,水面平静的峡谷型水库。

截至2009年8月底,三峡工程已累计完成投资约1514.68亿元。

自2003年实现135米水位运行之后,三峡工程已累计发电3500多亿千瓦时,三峡船闸累计通过货运量已突破3亿吨,超过三峡蓄水前葛洲坝船闸运行22年的总和,初步实现了发电和航运效益。

2010年10月26日,三峡水库水位涨至175米,首次达到工程设计的最高蓄水位,标志着这一世界最大水利枢纽工程的各项功能都可达到设计要求。

三峡大坝在某种程度上确实给我们人类带来了很大的利益,但是同时也给我们带来了很多的不便和危害三峡工程的益处,最主要是集中在防洪、发电和航运方面。

中国是非常典型的东南季风气候,降雨分布非常不均匀,历史上,长江上游洪水频繁,每逢特大洪水,宜昌以下的长江荆州河段,都要进行分洪,但总会淹没乡村和农田。

长江从宜宾到武汉也是地上河。

三峡工程修建以后,巨大的调节库容,可以非常有效提高下游的防洪标准,而且还可以有效地延缓河流淤积三峡建坝后,能控制百年一遇洪水,确保中下游安全。

遇千年一遇洪水,中国的历史就是治河的历史,洪水不治无法使国得到安定。

221亿库容是指汛期三峡水库有这么大的容量来拦洪。

这将使中下游2300万亩耕地、1500万人口的安全得到保障。

这是修三峡工程最主要的目标。

应该说,修建大坝改善了原来的生态环境。

另外,由于有了这么高的大坝,我们可以得到清洁能源。

它一年的发电量,相当于燃烧5千万吨煤碳。

由于用水替代了煤,可以每年少向大气层排放1亿2千万吨的二氧化碳。

还可减少因二氧化碳形成的酸雨。

这不仅对中国环境是一个改善,对整个地球环境的改善也是有意义的。

此外发电也产生巨大利益,其发电量约占全国年发电总量的3%,占全国水力发电的20%。