中考语文文言文核心知识汇总整理

- 格式:pdf

- 大小:600.40 KB

- 文档页数:13

初中语文全册文言文核心知识归纳(44页表格版)文言文通假字归纳中考通假字归纳例句本字通假字解释七年级项为之强《童趣》强僵僵硬不亦说乎《论语》说悦高兴诲女知之乎! 《论语》女汝你是知也《论语》知智聪明一切乌有《山市》乌无没有裁如星点《山市》裁才尊君在不《陈太丘与友期》不否日扳仲永环谒于邑人。

《伤仲永》扳攀牵贤于材人远矣。

《伤仲永》材才才能对镜帖花黄帖贴粘贴出门看火伴。

《木兰诗》火伙伙伴满坐寂然《口技》坐座宾客止有剩骨。

《狼》止只只有八年级便要还家《桃花源记》要邀邀请诎其右臂《核舟记》诎屈弯曲盖简桃核修狭者为之《核舟记》简拣挑选上册左手倚一衡木《核舟记》衡横与竖相对舟首尾长约八分又奇《核舟记》又有连接整数和零数虞山王毅叔远甫刻《核舟记》甫父男子美称选贤与能《大道之行也》与举选拔矜、寡、孤、独《大道之行也》矜鳏老而无妻的人荡胸生曾云《望岳》曾层略无阙处《三峡》阙缺中断八年级下册蝉则千转不穷《与朱元思书》转啭鸟叫声窥谷忘返《与朱元思书》反返返回才美不外见《马说》见现表现食之不能尽其材《马说》材才才能其真无马邪《马说》邪耶吗食马者不知其能千里而食也《马说》食饲喂养言和而色夷《送东阳马生序》夷怡和善愉快至舍,四支僵劲不能动《送东阳马生序》支肢肢体同舍生皆被绮绣《送东阳马生序》被披穿属予作文以记之《岳阳楼记》属嘱嘱托,嘱咐百废具兴《岳阳楼记》具俱都恶能无纪。

《满井游记》纪记记载九年发闾左戍渔阳《陈涉世家》適谪被流放为天下唱《陈涉世家》唱倡首发级上册固以怪之矣《陈涉世家》以已已经将军身被坚执锐《陈涉世家》被披穿秦王不说《唐雎不辱使命》说悦高兴故不错意也《唐雎不辱使命》错措置仓鹰击于殿上《唐雎不辱使命》仓苍青色欲信大义于天下《隆中对》信伸伸张自董卓已来《隆中对》已以必得裨补阙漏《出师表》阙缺缺点九年级下册公输盘不说《公输》说悦高兴子墨子九距之《公输》距拒阻挡公输盘诎《公输》诎屈理屈子墨子之守圉有余《公输》圉御抵挡亲戚畔之《得道多助,失道寡助》畔叛背叛曾益其所不能《生于忧患,死于安乐》曾增增加困于心,横于虑《生于忧患,死于安乐》衡横不顺动心忍性《生于忧患,死于安乐》忍韧使……坚韧入则无法家拂士《生于忧患,死于安乐》拂弼辅佐故有所不辟也《鱼我所欲也》患避躲避万钟则不辩礼义而受之《鱼我所欲也》辩辨分辨所识穷乏者得我与?《鱼我所欲得德感激也》乡为身死而不受。

中考知识点文言文总结文言文在中考中占据着重要的地位,对于同学们来说,掌握好文言文的知识点是取得高分的关键。

以下是对中考文言文知识点的总结。

一、实词实词是文言文学习的重点之一。

常见的实词包括名词、动词、形容词、数词、量词等。

在中考中,需要重点掌握实词的古今异义、一词多义、词类活用等现象。

1、古今异义词义扩大:如“江”“河”,古代专指长江、黄河,现在泛指江河。

词义缩小:如“妻子”,古代指妻子和儿女,现在仅指妻子。

词义转移:如“走”,古代指跑,现在指行走。

2、一词多义一个词有多个意思。

例如“故”,可以表示“缘故”“旧的”“所以”等。

要结合具体语境来理解实词的意思。

3、词类活用名词作动词:如“鞭数十”中的“鞭”,本是名词,在这里用作动词,意为“用鞭子打”。

形容词作动词:如“亲贤臣,远小人”中的“亲”“远”,分别意为“亲近”“疏远”。

动词作名词:如“虽乘奔御风,不以疾也”中的“奔”,指飞奔的马。

二、虚词虚词在文言文中虽然数量不多,但使用频率高,用法灵活。

常见的虚词有“之”“其”“而”“以”“于”“乃”“虽”等。

1、之作代词,代指人、事、物。

作助词,有“的”“主谓之间取消句子独立性”“宾语前置的标志”“凑足音节”等用法。

作动词,意为“去、到”。

2、其作代词,可代指人、物、事,也可作指示代词“那”“那些”。

作语气助词,表揣测、反问、期望等语气。

3、而表并列,“和”“又”。

表承接,“就”“然后”。

表转折,“却”“但是”。

表修饰,“地”“着”。

4、以作介词,“用”“凭借”“因为”等。

作连词,“来”“以致”等。

5、于作介词,“在”“到”“从”“对于”等。

6、乃作副词,“于是”“才”“竟然”。

7、虽作连词,“虽然”“即使”。

三、通假字通假字是中考文言文的常考知识点。

通假字是古人在书写时用一个音同或音近的字来代替本字的现象。

例如:“便要还家”中的“要”通“邀”,邀请。

“左手倚一衡木”中的“衡”通“横”。

四、文言句式1、判断句常见的标志有“……者,……也”“……,……也”“……者,……”等。

中考语文文言文知识点归纳一年中考过去了但又一年中考要来了,对于中考文言文是一个必考考点,下面是由为大家整理的文言文知识点归纳,希望大家可以帮助到大家!文言文知识点归纳(一)文言实词一词多义汇释把①手把文书口称敕,回车叱牛牵向北②把酒临风(a动词:端,持b动词:端起、端着)白①乃斫大树白而书之曰②永州之野产异蛇,黑质而白章③往来无白丁(a动词:使露出白色b形容词:白色c白丁:指没有学问的人)悲①人有悲欢离合,月有阴晴圆缺②余悲之(a动词:悲伤b 动词:同情)备①众妙毕备②前人之述备矣③以备一板内有重复者(a动词:具备b形容词:详尽、完备、周全c动词:准备d 防备)比①其两膝相比者②比肩继踵而在③今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣,又安敢毒耶?(a动词:靠,挨着b动词:比较,比起c动词:等到)鄙①人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉? ②肉食者鄙③先帝不以臣卑鄙(a名词:边远地区b形容词:鄙陋、庸俗、浅陋c形容词:粗俗、知识浅陋)毕①此印者才毕②众妙毕备③吾与汝毕力平险(a动词:完成、完b副词:全部、都)兵①昨夜见军帖,可汗大点兵②轻兵锐卒③兵刃既接,弃甲曳兵而走④王于兴师,修我甲兵⑤田忌欲引兵之赵⑥世传其兵法(a名词:士兵b名词:兵器c名词:军队d名词:军事) 策①策之不以其道②执策而临之(a动词:驱使,鞭打b名词:马鞭)病①病入膏肓②寡人反取病焉③未果,寻病终④向吾不为斯役,则久已病矣(a名词:疾病b名词:耻辱、忧虑c动词:生病d 形容词:困苦不堪)薄①薄如钱唇②薄暮冥冥(a形容词:与“厚”相对b动词:迫近、快到)称①先帝称之曰能②不以千里称也(a动词:称赞b动词:著称)重①乃重修岳阳楼,增其旧制②君第重射,臣能令君胜(a.音chóng,副词:重新、再次b音zhòng,形容词:大的、多的。

严格地说不是一词多义。

第:但、只管,虚词,假借用法。

射:赌注。

重射:大赌注)辞①旦辞爷娘去,暮宿黄河边②齐之习辞者也(a动词:告别、离开b言辞、交际场合应酬的言语。

中考语文必考知识点一、文言文阅读1. 常见文言文虚词的意义和用法- 之:代词、助词等- 而:连词,表并列、转折、因果等- 以:介词,表示用、因等- 于:介词,表示在、比等2. 古今异义词的识别与理解- 例如“走”古义为“跑”,“汤”古义为“热水”等3. 常见文言文句式结构- 主谓宾结构- 被动句式- 倒装句式4. 翻译技巧- 直译与意译的结合- 保持原句意思的准确性二、现代文阅读1. 文章主旨大意的把握- 抓住文章标题、开头、结尾等关键部分2. 段落大意的提炼- 分析段落结构,识别中心句3. 作者态度和观点的理解- 通过文章的字词选择、句式结构等推断4. 推理判断题的解答技巧- 根据文章信息进行逻辑推理三、写作技巧1. 作文结构的安排- 开头、中间、结尾的逻辑性与完整性2. 论据的选择与运用- 选择有力论据,合理组织论述3. 修辞手法的运用- 比喻、拟人、排比等4. 语言表达的准确性和生动性- 使用恰当的词汇和句式,避免语病四、诗词鉴赏1. 诗词基本知识- 诗词的形式、格律、韵律等2. 诗词内容的理解- 主题、情感、意境等3. 诗词表现手法的识别- 比喻、象征、拟人等4. 诗词鉴赏题的解答技巧- 结合诗词背景、作者生平等进行深入分析五、语言知识运用1. 词语的正确运用- 近义词、反义词的辨析- 成语的正确使用2. 句子成分分析- 主语、谓语、宾语等的识别3. 标点符号的正确使用- 逗号、句号、引号等的规范使用4. 语病的识别与修改- 搭配不当、成分残缺、逻辑混乱等问题的修正六、阅读理解策略1. 快速阅读与精读的结合- 先快速浏览全文,再针对重点部分进行深入阅读2. 关键词的标注与记忆- 划出文章中的关键词,帮助理解和记忆3. 信息的整合与归纳- 将文章中的信息进行分类整理,形成自己的理解4. 问题解答的技巧- 根据问题类型选择合适的解题策略七、名著阅读1. 了解名著的基本情节- 故事情节、主要人物、发展脉络等2. 名著中的主题思想- 作品所反映的社会问题、人性探讨等3. 名著的艺术特色- 语言风格、结构布局、人物塑造等4. 名著阅读题的解答技巧- 结合作品背景和作者意图进行分析八、综合实践能力1. 信息筛选与整合- 从多个文本中提取相关信息,进行有效整合2. 问题解决能力的培养- 面对实际问题,运用语文知识和思维能力进行解决3. 创新思维的激发- 鼓励学生在阅读、写作中展现个性和创新4. 跨学科知识的运用- 结合其他学科知识,提高语文综合运用能力结语:掌握上述中考语文必考知识点,对于提高中考语文成绩至关重要。

中考语文文言文必会知识点故1. 旧的,原来的。

例:温故而知新(《论语》十则)/ 两狼之并驱如故。

《狼》)2. 特意。

例:桓侯故使人问之。

(《扁鹊见蔡桓公》)3. 原因,缘故。

例:公问其故。

(《曹刿论战》)4. 所以,因此。

例:故天将降大任于是人也。

(《生于忧患,死于安乐》然1. 代词,起指示作用,译为“这样”、“如此”。

例:父利其然也。

(《伤仲永》)。

2. 连词,表转折关系,译为“然而”、“但是”等。

例:然足下卜之鬼乎?(《陈涉世家》)3. 助词,分两种情况:①用在形容词之后,作为词尾,可译作“……的样子”、“……地”。

例:秦王怫然怒。

(《唐雎不辱使命》)②用于句尾,常与“如”“若”连用,构成“如……然”“若……然”的格式,“……的样子”“像……似的”。

例:其人视端容寂,若听茶声然。

(《核舟记》)夫1. 指示代词,译为“那”。

例:予观夫巴陵胜状。

(《岳阳楼记》)2. fú,句首发语词。

例:夫环而攻之而不胜。

(《得道多助,失道寡助》)3. 丈夫。

例:夫齁声起。

(《口技》)4. 成年男子的通称,可译为“人”。

例:荷担者三夫。

(《愚公移山》)哉1.表感叹语气,可译为“啊”。

例:燕雀安知鸿鹄之志哉!(《陈涉世家》)2.表疑问语气,可译为“呢”。

例:禽兽之变诈几何哉!(《狼》)3.表反问语气,可译为“吗”。

例:虽千里不敢易也,岂直五百里哉?《唐雎不辱使命》所1. 与动词结合,组成名词性短语,表示“……的人”、“……的事物”、“……的情况”。

例:此人一一为具言所闻。

(“所闻”即“所知道的事情”)(《桃花源记》)2. “所”和“以”连用。

(1)“所以”表示原因,可译为“……的原因”。

例:此先汉所以兴隆也。

(《出师表》)(2)“所以”表示手段或凭借,可译为“用什么方法”、“用这些来”。

例:吾知所以距子矣。

(《公输》)/ 所以动心忍性。

(“所以”:用这些来)(《生于忧患,死于安乐》)3.与“为”相呼应,构成“为……所……”的结构,表被动。

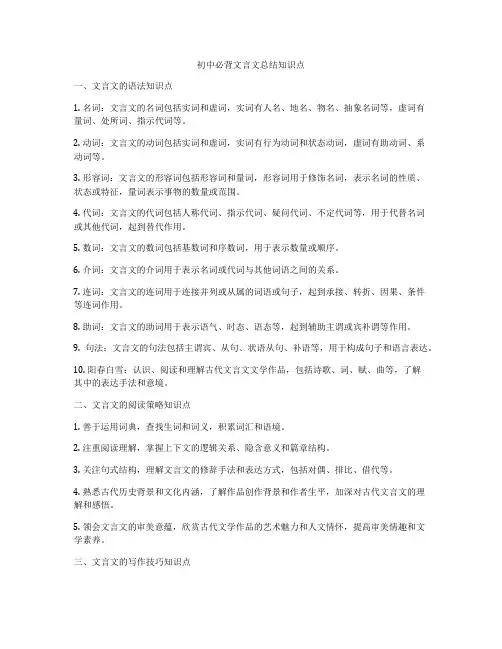

初中必背文言文总结知识点一、文言文的语法知识点1. 名词:文言文的名词包括实词和虚词,实词有人名、地名、物名、抽象名词等,虚词有量词、处所词、指示代词等。

2. 动词:文言文的动词包括实词和虚词,实词有行为动词和状态动词,虚词有助动词、系动词等。

3. 形容词:文言文的形容词包括形容词和量词,形容词用于修饰名词,表示名词的性质、状态或特征,量词表示事物的数量或范围。

4. 代词:文言文的代词包括人称代词、指示代词、疑问代词、不定代词等,用于代替名词或其他代词,起到替代作用。

5. 数词:文言文的数词包括基数词和序数词,用于表示数量或顺序。

6. 介词:文言文的介词用于表示名词或代词与其他词语之间的关系。

7. 连词:文言文的连词用于连接并列或从属的词语或句子,起到承接、转折、因果、条件等连词作用。

8. 助词:文言文的助词用于表示语气、时态、语态等,起到辅助主谓或宾补谓等作用。

9. 句法:文言文的句法包括主谓宾、从句、状语从句、补语等,用于构成句子和语言表达。

10. 阳春白雪:认识、阅读和理解古代文言文文学作品,包括诗歌、词、赋、曲等,了解其中的表达手法和意境。

二、文言文的阅读策略知识点1. 善于运用词典,查找生词和词义,积累词汇和语境。

2. 注重阅读理解,掌握上下文的逻辑关系、隐含意义和篇章结构。

3. 关注句式结构,理解文言文的修辞手法和表达方式,包括对偶、排比、借代等。

4. 熟悉古代历史背景和文化内涵,了解作品创作背景和作者生平,加深对古代文言文的理解和感悟。

5. 领会文言文的审美意蕴,欣赏古代文学作品的艺术魅力和人文情怀,提高审美情趣和文学素养。

三、文言文的写作技巧知识点1. 控制语言表达:文言文的写作要求简练明了、句式平稳流畅、逻辑清晰,避免冗长啰嗦、语言累赘。

2. 注重修辞手法:文言文的写作要适当运用排比、对偶、借喻、比喻、比兴等修辞手法,提升文采和意境。

3. 原汁原味:文言文的写作要遵循古人的表达风格和思维方式,保持中国传统文化的独特韵味。

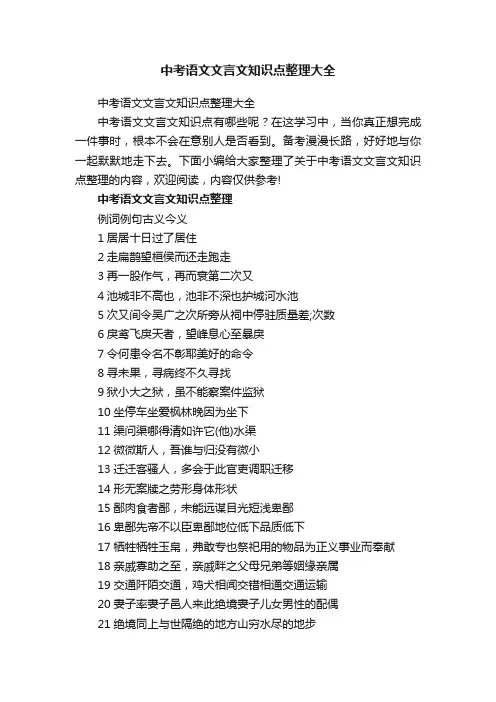

中考语文文言文知识点整理大全中考语文文言文知识点整理大全中考语文文言文知识点有哪些呢?在这学习中,当你真正想完成一件事时,根本不会在意别人是否看到。

备考漫漫长路,好好地与你一起默默地走下去。

下面小编给大家整理了关于中考语文文言文知识点整理的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!中考语文文言文知识点整理例词例句古义今义1居居十日过了居住2走扁鹊望桓侯而还走跑走3再一股作气,再而衰第二次又4池城非不高也,池非不深也护城河水池5次又间令吴广之次所旁从祠中停驻质量差;次数6戾鸢飞戾天者,望峰息心至暴戾7令何患令名不彰耶美好的命令8寻未果,寻病终不久寻找9狱小大之狱,虽不能察案件监狱10坐停车坐爱枫林晚因为坐下11渠问渠哪得清如许它(他)水渠12微微斯人,吾谁与归没有微小13迁迁客骚人,多会于此官吏调职迁移14形无案牍之劳形身体形状15鄙肉食者鄙,未能远谋目光短浅卑鄙16卑鄙先帝不以臣卑鄙地位低下品质低下17牺牲牺牲玉帛,弗敢专也祭祀用的物品为正义事业而奉献18亲戚寡助之至,亲戚畔之父母兄弟等姻缘亲属19交通阡陌交通,鸡犬相闻交错相通交通运输20妻子率妻子邑人来此绝境妻子儿女男性的配偶21绝境同上与世隔绝的地方山穷水尽的地步22无论不知有汉,无论魏晋更不必说条件关系连词23几何禽兽之变诈几何哉多少数学学科之一24开张诚宜开张圣听扩大开业25会计号令召三老、豪杰与皆来会计事聚集商议财务人员倒装句倒装句主要有四种:(1)主谓倒装。

在感叹句或疑问句中,为了强调谓语而将它放到句首,以加强感叹或疑问语气。

(2)宾语前置。

否定句中代词充当宾语、疑问代词充当动词或介词的宾语以及用“之”字或“是”字作为提宾标志时,宾语通常都要前置。

(3)定语后置。

古汉语中有时为了突出修饰语,将定语放在中心词之后。

(4)介宾结构后置(1)主谓倒装主谓倒装也叫谓语前置或主语后置。

古汉语中。

谓语的位置也和现代汉语中一样,一般放在主语之后,但有时为了强调和突出谓语的意义,在一些疑问句或感叹句中,就把谓语提前到主语前面。

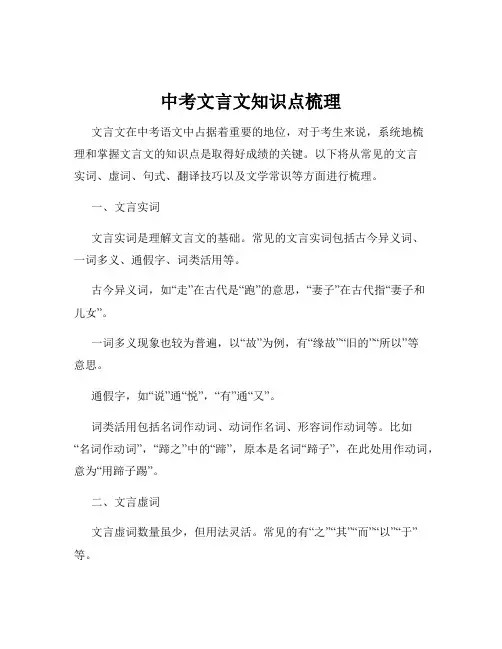

中考文言文知识点梳理文言文在中考语文中占据着重要的地位,对于考生来说,系统地梳理和掌握文言文的知识点是取得好成绩的关键。

以下将从常见的文言实词、虚词、句式、翻译技巧以及文学常识等方面进行梳理。

一、文言实词文言实词是理解文言文的基础。

常见的文言实词包括古今异义词、一词多义、通假字、词类活用等。

古今异义词,如“走”在古代是“跑”的意思,“妻子”在古代指“妻子和儿女”。

一词多义现象也较为普遍,以“故”为例,有“缘故”“旧的”“所以”等意思。

通假字,如“说”通“悦”,“有”通“又”。

词类活用包括名词作动词、动词作名词、形容词作动词等。

比如“名词作动词”,“蹄之”中的“蹄”,原本是名词“蹄子”,在此处用作动词,意为“用蹄子踢”。

二、文言虚词文言虚词数量虽少,但用法灵活。

常见的有“之”“其”“而”“以”“于”等。

“之”的用法多样,可作代词、助词、动词。

作代词时,如“学而时习之”中的“之”,代指所学的知识;作助词时,有“的”“主谓之间取消句子独立性”“宾语前置的标志”等用法;作动词时,如“送杜少府之任蜀州”中的“之”,意为“到、往”。

“其”可作代词,指“他(们)的”“它(们)的”“自己的”等,也可作语气助词,表推测、反问等。

“而”可表并列、承接、转折、修饰等关系。

“以”有“因为”“凭借”“把”“用”等意思。

“于”常见的有“在”“到”“向”“对于”等意思。

三、文言句式文言句式主要包括判断句、省略句、倒装句、被动句。

判断句常见的形式有“……者,……也”“……,……也”“……者,……”等。

省略句在文言文中很常见,如主语省略、宾语省略、谓语省略等。

倒装句有宾语前置、定语后置、状语后置等。

宾语前置如“何陋之有”,正常语序应为“有何陋”;定语后置如“马之千里者”,正常语序应为“千里之马”;状语后置如“战于长勺”,正常语序应为“于长勺战”。

被动句常用“为……所……”“于”“见”等表示。

四、文言文翻译技巧文言文翻译要遵循“信、达、雅”的原则。

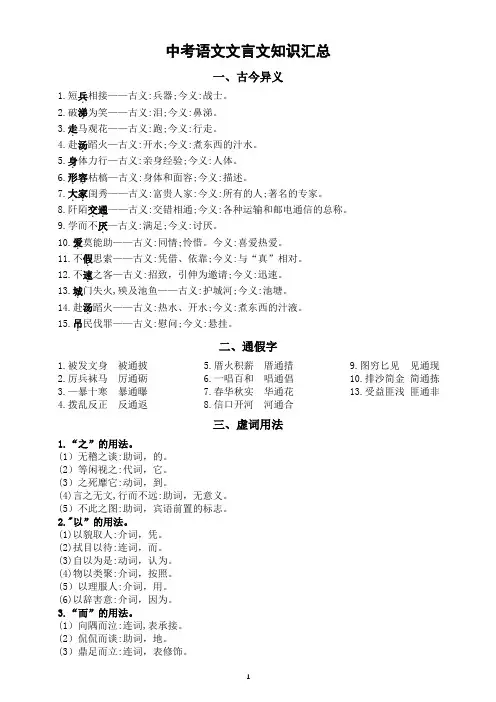

中考语文文言文知识汇总一、古今异义1.短兵.相接——古义:兵器;今义:战士。

2.破涕.为笑——古义:泪;今义:鼻涕。

3.走.马观花——古义:跑;今义:行走。

4.赴汤.蹈火—古义:开水;今义:煮东西的汁水。

5.身.体力行—古义:亲身经验;今义:人体。

6.形容..枯槁—古义:身体和面容;今义:描述。

7.大家..闺秀——古义:富贵人家:今义:所有的人;著名的专家。

8.阡陌交通..——古义:交错相通;今义:各种运输和邮电通信的总称。

9.学而不厌.—古义:满足;今义:讨厌。

10.爱.莫能助——古义:同情;怜惜。

今义:喜爱热爱。

11.不假.思索——古义:凭借、依靠;今义:与“真”相对。

12.不速.之客—古义:招致,引伸为邀请;今义:迅速。

13.城.门失火,殃及池鱼——古义:护城河;今义:池塘。

14.赴汤.蹈火——古义:热水、开水;今义:煮东西的汁液。

15.吊.民伐罪——古义:慰问;今义:悬挂。

二、通假字1.被发文身被通披2.厉兵袜马厉通砺3.—暴十寒暴通曝4.拨乱反正反通返5.厝火积薪厝通措6.一唱百和唱通倡7.春华秋实华通花8.信口开河河通合9.图穷匕见见通现10.排沙简金简通拣13.受益匪浅匪通非三、虚词用法1.“之”的用法。

(1)无稽之谈:助词,的。

(2)等闲视之:代词,它。

(3)之死靡它:动词,到。

(4)言之无文,行而不远:助词,无意义。

(5)不此之图:助词,宾语前置的标志。

2."以”的用法。

(1)以貌取人:介词,凭。

(2)拭目以待:连词,而。

(3)自以为是:动词,认为。

(4)物以类聚:介词,按照。

(5)以理服人:介词,用。

(6)以辞害意:介词,因为。

3.“而”的用法。

(1)向隅而泣:连词,表承接。

(2)侃侃而谈:助词,地。

(3)鼎足而立:连词,表修饰。

(4)乐而忘返:连词,表原因。

(5)人而无信,不知其可:连词,如果,表假设。

(6)博而不精:连词,却,表转折。

(7)述而不作:连词,表并列。

中考语文必考文言文知识点汇总中考语文文言文部分是考试中的重要组成部分,要求学生掌握一定的古汉语知识和古代文学文化常识。

以下是中考语文必考的文言文知识点汇总:1. 实词与虚词- 实词:重点掌握常见的文言实词的一词多义、古今异义现象,如“之”、“其”、“以”、“于”等字在不同语境下的用法。

- 虚词:熟悉并理解虚词的语法功能,如连词、介词、助词、语气词等。

2. 句式特点- 倒装句:包括主谓倒装、宾语前置、定语后置、状语后置(也称作“介宾短语后置”)等类型。

- 判断句、被动句、省略句等特殊句式及其翻译方法。

3. 通假字- 掌握常见通假字,理解通假字与本字之间的关系,并能准确辨认和解释文言文中出现的通假现象。

4. 词类活用- 名词、动词、形容词、数词等根据上下文需要所发生的活用现象,例如名词做动词、形容词做名词、使动用法、意动用法等。

5. 一词多义及固定搭配- 记忆一些常见文言词语在不同语境中的多种含义以及常见的成语或固定短语。

6. 文化常识- 了解古代官职名称、科举制度、礼仪习俗、天文地理等基础知识。

7. 文章阅读理解- 理解和分析文言文的主旨大意,把握作者的情感态度。

- 对文言文中的典型人物形象进行分析,理解其言行背后的道德观念和社会价值取向。

8. 翻译技巧- 学会直译与意译相结合的方法,准确把握原文意思,并能用现代汉语规范地表达出来。

9. 背诵默写- 背诵指定篇目的文言文全文或关键段落,并能够准确无误地默写出来。

10. 断句与标点- 学会根据文言语法结构和意义来正确断句,为没有标点的文言文加上合适的标点符号。

以上内容是中考语文文言文复习时应重点关注的知识点,供参考。

中考语文文言文阅读知识点汇总一、知识点汇总No.1实词释义(含实词辨析)文言实词绝大部分具有多义性,这类题不仅要靠积累,还需掌握一定的推断技巧。

技巧一:直接迁移法:又称“联想推断法”,即联系已学课文中有关该词的用法推断词义。

如:“过而能知,可以为明”中的“过”字,如果能联想到《生于忧患,死于安乐》中“人恒过,然后能改”的“过”的意思,就能理解该句中“过”的意思为“犯错”。

技巧二:语境推断法:解释词义时,要紧紧抓住上下文,结合具体语境理解。

如:河北中考出现课外文言句“使者及门”的“及”,结合上下文语境可知“及”应为“到”的意思。

技巧三:组词推断法:将文言文中的词语进行扩充,组成现代汉语中的词语,然后再根据具体语境确定文言实词的词义。

如:“杂然而前陈者”中“陈”字的字义推断,大家可以把“陈”组成几个词语,从中作选择:陈列、陈旧……通过筛选不难找到“陈列”这个意思。

技巧四:成语印证法:成语中保留着大量的文言词义,可以用熟知的成语来推断文言文中的实词词义,如河北2015年真题中“而己有饥色”中的“色”,可联系成语“面不改色”的“色”来理解,意思为“脸色”。

No.2虚词意义及用法辨析技巧一:代入筛选法:如果我们知道某个虚词的基本用法和意义,在阅读和解题时,就可将它的每个用法代入句子去理解,挑选其中讲得通的一项,从而获得正确答案。

如:“之”是最常见的文言虚词,其用法有:①代词,可译为“他(她、它)”“这”“他(她、它)的”或自称等;②结构助词,译作“的”;③助词,不译;④动词,译作“去”“往”“到”等。

然后一一代入相应句中进行理解和筛选。

如昆明中考9题B项“而不知太守之乐其乐也/跪而拾之以归”,前一个“之”是助词,不译;后一个“之”是代词,指撕碎的奏牍。

技巧二:句意分析法:根据句子的大意推断虚词在文中的意义和用法。

技巧三:交换理解法:如果给出两个句子,让我们判断句中某个虚词的用法是否相同,我们可以将其中能确定的一句中的虚词意义和用法代入另一句来理解,看句子是否讲得通,如果讲得通,那意义和用法就是一样的,如果讲不通,意义和用法就不一样。

中考语文文言文知识点总结文言文是中考语文考试中的必考题型之一,对于学生来说,掌握文言文的基本知识点是非常重要的。

下面将对中考语文文言文知识点进行总结,希望能够帮助大家更好地应对文言文考试。

一、文言文基础知识点1. 代词:文言文中的代词一般分为人称代词、指示代词、疑问代词等。

常见的人称代词有吾、汝、之等;指示代词有斯、彼、此等;疑问代词有何、安、焉等。

2. 动词:文言文中的动词分为实词动词和虚词动词。

实词动词是指能够独立充当谓语的动词,常见的有行、作、说等;虚词动词是指不能独立充当谓语的动词,需要与实词动词或者情态动词结合使用,常见的有之、者、乎等。

3. 修饰语:文言文中的修饰语一般包括形容词、副词和介词短语等。

形容词用于修饰名词,表示事物的性质或特征;副词用于修饰动词、形容词或其他副词,表示动作或状态的程度或方式;介词短语用于修饰名词或代词,表示时间、地点、原因等关系。

4. 词性转化:文言文中的词性转化是指同一个词在不同句子中扮演不同的词性。

例如,“刻舟求剑”中的“刻”是副词,“舟”是名词,“求”是动词,“剑”是名词。

二、文言文句子结构知识点1. 主谓结构:文言文中的句子结构一般为主谓结构,也就是主语+谓语的结构形式。

主语一般是名词或代词,谓语一般是实词动词或者虚词动词。

2. 主谓宾结构:文言文中的句子结构也可以是主谓宾结构,即主语+谓语+宾语的结构形式。

宾语一般是名词或代词,它接在动词后面,表示动作的承受者或者影响对象。

3. 主系表结构:文言文中的句子结构有时也可以是主系表结构,即主语+系动词+表语的结构形式。

系动词一般是实词动词,起到连接主语和表语的作用,表达主语的属性或状态。

三、文言文常见句式知识点1. 并列句:文言文中的并列句常见的句式有“不但...而且...”、“虽然...但是...”等。

并列句可以将两个相对独立的句子连接在一起,表达并列关系。

2. 状语从句:文言文中的状语从句常见的句式有“因为...所以...”、“如果...就...”等。

文言文初中必背知识点总结一、文字和语言知识(一) 文字的产生和演变1. 书写工具的演变2. 中国古代文字的产生和发展(二) 《说文解字》1. 《说文解字》的编纂和作用2. 常用字的解释和示例(三) 语言的分类和特点1. 语言的分类及其特点2. 文言与白话的区别和联系二、古代诗词鉴赏(一) 古诗的体裁和特点1. 诗的体裁2. 古诗的形式特点(二) 古诗的鉴赏1. 古诗的表达手法2. 古诗的意境和思想三、古代散文鉴赏(一) 散文的体裁和特点1. 散文的体裁2. 散文的写作技巧(二) 散文的鉴赏1. 散文的文学价值2. 散文的表现手法四、古代戏剧及戏曲(一) 戏剧的体裁和特点1. 戏剧的分类2. 戏剧的表现方式(二) 戏曲的体裁和特点1. 戏曲的类型2. 戏曲的表演形式五、古代文学名著(一) 《三字经》1. 《三字经》的作者和作用2. 《三字经》的内容和价值(二) 《百家姓》1. 《百家姓》的作者和作用2. 《百家姓》的内容和价值(三) 《弟子规》1. 《弟子规》的作者和作用2. 《弟子规》的内容和价值(四) 《论语》1. 《论语》的作者和作用2. 《论语》的内容和价值(五) 《孟子》1. 《孟子》的作者和作用2. 《孟子》的内容和价值六、古代传统文化(一) 儒家思想1. 儒家思想的主要内容2. 儒家思想的影响(二) 道家思想1. 道家思想的主要内容2. 道家思想的影响(三) 儒家和道家的区别和联系1. 儒家和道家的主要观点2. 儒家和道家的共同点和区别七、中国古代历史(一) 夏、商、周三代1. 夏代的建立2. 商代的兴起3. 周代的鼎盛(二) 秦、汉、魏晋南北朝1. 秦朝的统一2. 汉朝的繁荣3. 魏晋南北朝的兴衰八、中国古代文化名人(一) 孔子1. 孔子的生平和思想2. 孔子的教育理念和影响(二) 孟子1. 孟子的生平和思想2. 孟子的教育思想和影响(三) 范仲淹1. 范仲淹的生平和思想2. 范仲淹的文学成就和影响九、古代文学及文化知识(一) 中国古代文学的特点1. 古代文学的表现形式2. 古代文学的主题和意境(二) 中国古代文化的传承和发展1. 古代文化的传统特色2. 古代文化的现代价值总结:文言文初中必背知识点包括文字和语言知识、古代诗词鉴赏、古代散文鉴赏、古代戏剧及戏曲、古代文学名著、古代传统文化、中国古代历史、中国古代文化名人、古代文学及文化知识等九个方面。

中考语文文言文必考知识点整理复习中考语文文言文必考知识点整理复习文言文作为中考语文的一部分,其重要性不言而喻。

但对于许多学生来说,阅读文言文是一件十分头疼的事情。

为了帮助大家更好地复习文言文,下面整理了一些必考知识点,供大家参考。

一、词语辨析在文言文的阅读中,我们不仅需要理解每个字的意思,还需要了解词语的用法。

以下是一些常见的词语辨析:1. 之与乎这两个字都可以表示“的”、“之”的意思,但使用场合有所不同。

在表示“的”时,一般用“之”;而在表示疑问或表示强调时,则用“乎”。

2. 略、稍、微、几、差这五个字都可以表示小的量或程度,但有所区别。

其中,略和项相对,稍更轻微一点;微比两者更轻微;几较微稍强一些;差更强,意思接近“丝毫不”。

3. 是、为这两个字都可以表示“是”、“为”的意思,但有所区别。

表示肯定意义时,用“是”;表否定意义及无从判断时,一般用“为”。

二、常用成语文言文中出现的成语用法通常为整个成语,而不是解释词语的意思。

以下是一些常用成语:1. 不可救药意思为无药可救,形容病势极度严重或晚期,用来形容人的一些行为或情况不可挽回。

2. 各有所长意思为每个人都有自己的优点或特长,在合作或竞争中可以互相补充。

3. 千头万绪意思为事情极其复杂,有许多繁琐的细节或问题。

4. 画蛇添足意思为做无用功,或是在完成某个任务后做了多余的事情,这些事情可能会削弱本来就十分完美的成果。

5. 亡羊补牢意思为事情出现了问题,及时处理,可以避免更大的损失。

三、常见的结构理解文言文中的结构是十分重要的。

以下是一些常见的结构:1. “不如”句式这种句式中,不如后面的内容往往都是来表述一项事物比不上另一样事物,也就是表述某个事物的劣势或缺点。

2. “为……所”这种结构一般表示是一种由什么因素产生的结果。

比如“为力所制”即是被力量所限制。

3. “与……同”这种句式中,“与”表示的是并列的含义。

在这种结构中,同往往是表述一种属性同时存在。

中考语文文言诗文知识点梳理范文一:关于中考语文文言诗文知识点梳理我在学习中考语文中,发现有许多关于文言诗文的知识点需要掌握。

今天我就来分享一下我对这些知识点的梳理。

1. 词语解释在阅读文言文的过程中,词语的解释非常重要。

有些生僻字、病句等需要较为深入地了解其含义。

因为如果不了解这些词语的意义,那么整篇文章的理解就会受到阻碍,导致无法准确地掌握文章的主旨和含义。

2. 句式分析文言文章中的句式多种多样,有些句式是常用的,有些则比较罕见。

分析句式对于准确理解文章中的思想和意义也非常重要。

在分析句式时,需要注意句子成分的组合和结构的变化,例如转折句、比喻句、排比句等。

3. 韵律讲解文言诗文中常有律诗和绝句两种形式。

其中,律诗是四声八句,每句七言或五言,绝句是四声四句,每句五言。

在配合教材学习时,可以反复朗读、背诵,以此熟悉韵律,掌握诗歌的意境和表达。

4. 诗文赏析赏析诗文需要注意的点有很多,比如说诗的结构、运用修辞手法的方式、寓意和情感等。

在读懂诗文后,可以逐一分析字词的意义,探究阅读的背景和事件,从而更好地理解作者所传递的思想和意味。

5. 诗文鉴赏除了对语言知识和文化的了解,还需要注意诗文的文学价值和历史价值。

鉴赏可以更深入地探究作品的内涵,了解作者的生平和时代背景,从而更好地理解和欣赏诗文。

以上就是我所总结的关于中考语文文言诗文知识点的梳理。

掌握这些知识点,可以更好地理解和欣赏文言诗文,提高自己的篇章理解和写作能力。

写作重点:阐述了学习文言诗文需要掌握的知识点,着重强调了词语解释、句式分析、韵律讲解、诗文赏析以及鉴赏等方面,并结合教材进行详细的讲解,使文章内容清晰易懂。

用词分析:文章用了丰富的动词和形容词来表达一些细节,比如“熟悉韵律”、“掌握诗歌的意境和表达”、“分析字词的意义”等。

同时,用词简洁明了,整篇文章让人印象深刻。

范文二:中考语文文言诗文知识点梳理作为一名中学生,我们需要学习文言诗文,因为这是中华民族优秀文化的重要组成部分。

中考文言文必考重点知识点一、实词。

1. 通假字。

- 识别方法:当一个字在句子中的意义解释不通时,可能是通假字。

需要根据上下文和平时的积累来判断其通假的字。

2. 古今异义。

- 词义扩大:如“江”“河”,古代专指长江、黄河,现在泛指一切江河。

3. 一词多义。

- 以:- 之:4. 词类活用。

二、虚词。

1. 之。

- 作助词:- 作代词:2. 而。

3. 其。

- 代词:- 语气词:4. 以。

- 介词:- 连词:三、特殊句式。

1. 判断句。

2. 省略句。

3. 倒装句。

- 宾语前置:- 状语后置:- 定语后置:四、文言文翻译技巧。

1. 留。

2. 删。

3. 换。

- 把古汉语中的单音节词换成现代汉语中的双音节词,如“虽”换成“虽然”,“吾”换成“我”等。

4. 补。

5. 调。

五、重点篇目重点内容。

- 主要思想:儒家思想的经典之作,包含了孔子及其弟子的言行,强调“仁”“礼”“义”等道德观念。

- 重点句子:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”体现了学习方法、交友和个人修养等方面的思想。

- 思想内容:孟子主张“仁政”,认为“民贵君轻”。

- 背景:诸葛亮出师北伐前给后主刘禅的表文。

- 内容:表达了诸葛亮对蜀汉的忠诚,对后主的劝诫,如“亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也”,提出了治国的建议。

- 主题:描绘了一个与世隔绝、没有剥削压迫、人人安居乐业的理想社会,反映了作者对黑暗现实的不满和对理想社会的向往。

- 重点描写:对桃花源中环境、人物生活的描写,如“土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻”。

- 描写内容:按季节描写了三峡的山高、水急、景色秀丽等特点。

如夏季“夏水襄陵,沿溯阻绝”,写出了水势浩大;春冬之时“素湍绿潭,回清倒影”,描写了清幽的景色。

- 主题:借千里马不遇伯乐来抒发自己怀才不遇的愤懑之情,批判了封建统治者不识人才、埋没人才的现象。

中考语文文言文核心知识汇总整理核心句式一、判断句用名词或名词性短语表示判断的句子,叫判断句。

1、“……者……也”式。

如:廉颇者,赵之良将也。

(司马迁《廉颇蔺相如列传》)2、“……者……”式。

“者”不译,只在主语和谓语之间加判断词“是”。

如:柳敬亭者,扬州之泰州人,本姓曹。

3、“……,……者也”式。

如:城北徐公,齐国之美丽者也。

(《邹忌讽齐王纳谏》)4、“……,……也”式。

“也”不译,翻译时只在主谓之间加“是”。

如:和氏壁,天下所共传宝也。

【所+v.=n.】5、“……,……”式。

译成现代汉语时,只需在主谓语之间加“是”。

如:刘备,天下枭雄。

6、“……为……”式。

如:人方为.刀俎,我为.鱼肉。

(司马迁《鸿门宴》)7、用“乃、即、则、皆、必”等副词表示肯定判断,用副词“非”表示否定判断。

如:①今公子有急【紧急情况】,此乃臣效命之秋【时候】也。

②此则岳阳楼之大观也。

(范仲淹《岳阳楼记》)8、用“是”作判断动词,文言文中也有,但出现较晚并且少见。

如:巨是.凡人,偏在远郡,行将为人所并。

(司马光《赤壁之战》)二、被动句1.“谓语+于……”.用介词“于”引进行为的主动者,表被动。

如:夫赵强而燕弱,而君幸于.赵王,故燕王欲结于君。

(《触龙说赵太后》)2.“见+谓语”在动词前边用“见”表示被动。

如:举世混浊而我独清,众人皆醉而我独醒,是以见.放。

(司马迁《屈原列传》)“见+谓语+于”:把动作行为的主动者介绍出来,在动词后加介词“于”如:臣诚恐见.欺于.王而负赵。

3.“受+谓语”在动词前用“受”字来表示被动,如:(1)有罪受.贰。

如果需引进主动者,就构成了“受+谓语+于”的形式。

如:(2)吾不能举全吴之地,十万之众,受.制于.人。

4.“为+动词”在动词前边加介词“为”。

这种句式的“为”和“见”不同:“见“是助词,不能带宾语,所以它总是紧挨着动词;“为”是介词,它可以紧挨着动词(省略了宾语),也可以引出动作行为的主动者如:身客死于秦,为.天下笑。

5.“为……所……”式用“为”引进主动者,谓语前再加“所”,表被动。

如:悲夫!有如此之势而为.秦人积威之所.劫。

(苏洵《六国论》)“为”的行为主动者有时不出现,或被承前省略了,变为“…为所…”如:不者,若属皆且为所..虏!(司马迁《鸿门宴》)6.“被+动词”如:舞榭歌台,风流总被.雨打风吹去。

(辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》)三、省略句1.省略主语(1)承前省①廉颇为赵将,(廉颇)伐齐,大破之。

②永州之野产异蛇,(异蛇)黑质而白章,(异蛇)触草木,(草木)尽死。

(2)蒙后省沛公谓张良曰:“……(公)度我至军中,公.乃入。

”(司马迁《鸿门宴》)(3)对话省①(孟子)曰:“独乐乐,与人乐乐,孰乐?”(王)曰:“不若与人。

”②樊哙曰:“今日之事何如?”良曰:“(今日这事)甚急。

”(司马迁《鸿门宴》)2.省略谓语(1)承上文谓语省略如:军中无以为乐,请以剑舞(为乐)。

(司马迁《鸿门宴》)(2)蒙下文谓语而省略杨子之邻人亡羊,既率其党(追之),又请杨子之竖追之。

(3)根据上下文一看便会明白省略的是什么。

如:后公改(任)两广,太监泣别,赠大珠四枚。

3.省略宾语(所省多是代词“之”。

)(1)省略动词后的宾语,如:项伯乃夜驰之沛公军,私见张良,具告(之)以事。

(2)省略介词后的宾语,如:成视,庞然修伟,自增惭怍,不敢与(之)较。

4省略介词古文中常常省略介词“于”,还有介词“以”“自”等,这些介词与后面的宾语组成介词结构,当这个介词结构作补语时,这个介词常常被省掉。

(1)省略介词“于”,如:荆州之民附操者,逼兵势耳。

(司马光《赤壁之战》)(2)省略介词”以”,如:试与他虫斗,虫尽靡;又试之鸡,果如成言。

(3)介词“自”也可省略,如:或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵。

(郦道元《三峡》)四、谓语前置(通常出现在感叹句和疑问句中。

)如:甚矣!汝之不惠!(《愚公移山》)五、宾语前置1.动词宾语前置(1)否定句中代词作宾语,宾语置于动词前。

所谓否定句是表示否定的句子,即凡句中有否定副词“不”、“弗”、“未”、“非”、“否”、“毋”或表示否定的动词“无”或无定代词“莫”,这种句子叫否定句。

如果它的宾语是代词,一般放在动词谓语之前。

世溷浊而莫余.知兮,吾方高驰而不顾。

(屈原《离骚》)(2)疑问句中,疑问代词作宾语,放在动词谓语之前。

在古汉语里,使用频率高的疑问代词为“何”字,其他还有“谁、孰、恶、安、焉、胡、奚、曷”等,它们作宾语时,也放在动词谓语之前。

如:①良问曰:“大王来何.操?”(司马迁《鸿门宴》)②沛公安.在?(司马迁《鸿门宴》)(3)用“之”或“是”把宾语提到动词前,以加重语气。

①譬若以肉投馁虎,何功..之有哉!②句读..之不知,惑.之不解。

(韩愈《师说》)③去我三十里,惟命.是听。

表示动作对象的单一性和强调宾语,往往用“唯(惟)……是……”和“唯(惟)……之……”等格式,可将副词“唯(惟)”译成“只”“只是”或“专”“一定”等,而助词“之”“是”是提宾的标志,不译。

如成语“唯利是图”“惟命是从”“唯你是问”“唯才是举”等,就是这种格式。

2.介词宾语前置常见的介词有“于”、“以”、“为”、“与”、“从”、“自”、“向”等,它们往往与后面的名词或名词短语结合,组成介词结构。

这些在介词后的名词或名词性短语,叫介词宾语。

(1)疑问代词作宾语,一般放在介词前。

①王问:“何.以知之?”②微斯人,吾谁.与归?(范仲淹《岳阳楼记》)(2)介词宾语不是疑问代词,但是为了强调它,也放在介词的前面,这种情况最常见。

①余是.以记之。

②一言..以蔽之。

(成语)(3)介词宾语是方位词,也放在介词的前面。

项王、项伯东.向坐;亚父南向坐——亚父者,范增也;沛公北.向坐;张良西.向侍。

(司马迁《鸿门宴》)六、定语后置1.构成“中心词﹢定语﹢者”。

(相当于结构助词“的”。

)①太子及宾客知其事者.,皆白衣冠以送之。

(《荆轲刺秦王》)②计未定,求人可使报秦者.,未得。

2.中心词﹢之﹢定语﹢者”。

①马之.千里者.,一食或尽粟一石。

(韩愈《马说》)②石之.铿然有声者.,所在皆是也。

(苏轼《石钟山记》)3、中心词﹢而﹢定语﹢者”:缙绅而.能不易其志者.,四海之大,有几人欤?(张溥《五人墓碑记》)4、“中心词﹢之﹢定语”①蚓无爪牙之.利,筋骨之.强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也。

(《劝学》)②居庙堂之.高,则忧其民,处江湖之.远,则忧其君。

(范仲淹《岳阳楼记》)七、介词结构后置1.状语后置:(介词结构“于……”常放在谓语动词后作补语,翻译的时候,就把它作了状语)①事急矣,请奉命求救于孙将军....。

②公与之乘,战于长勺...。

(《曹刿论战》)2.后置状语:(介词结构“以……”放在谓语后)①乃取蒙冲斗舰十艘,载燥获枯柴,灌油其中,裹以帷幕...。

(司马光《赤壁之战》)②形似酒尊,饰以篆文山龟鸟兽之形.........。

固定用法一、表陈述语气1.“有以”“无以”,分别译为“有用来……的办法”“没有用来……的办法”。

如:袁人大愤,然未有以报也。

(《书博鸡者事》)故不积跬步,无以至千里。

(荀子《劝学》)2.“有所”“无所”,分别译为“有……的人(事、物)”“没有……的人(事、物)”。

如:吾入关,秋毫不敢有所近。

(司马迁《鸿门宴》)财物无所取,妇女无所幸。

(司马迁《鸿门宴》)3.“何以”,表示询问行为所凭借的方式.方法,译为“凭什么”“依据什么”。

如:君何以知燕王。

(司马迁《廉颇蔺相如列传》)4.“比及”译为“等到……的时候”。

如:比及三年,可使有勇,且知方也。

(《子路、曾皙、冉有、公西华侍坐》)5.“以为”、“以……为”,译为“认为”、“把……当作……”、“用……做……”。

如:而陋者乃以斧斤考击而求之,自以为得其实。

(苏轼《石钟山记》)至丹以荆卿为计,始速祸焉。

(苏洵《六国论》)6.“……之谓也”“其……之谓也”,译为“说的就是……啊”。

如:闻道百,以为莫己若者,我之谓也。

(《庄子·秋水》)其李将军之谓也。

(司马迁《史记·李广列传》)7.“不亦……乎”,译为“不是……吗”。

如:学而时习之,不亦乐乎。

(《论语》)8.“非……不得”,表强调,译为“非……不可”。

如:则谓非草木不得。

(《芙蕖》)二、表疑问语气1.“如何”“若何”“奈何”,分别译为“怎么”“怎么样”“怎么办”。

如:取吾璧,不予我城,奈何?(司马迁《廉颇蔺相如列传》)2.“如……何”“奈……何”“若……何”,表示对事情不知道如何处置、对付,译为“对……怎么样”“对……该怎么办呢”。

如:以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?(《愚公移山》)西门豹顾曰:“巫妪、三老不来还,奈之何?”(《西门豹治邺》)则较死为苦也,将若之何?(林觉民《与妻书》)3.“何……为”“何(奚)以……为”,译为“要、拿、用……做(干)什么呢”或“怎么(为什么)用得着……呢”。

如:如今人方为刀俎,我为鱼肉,何辞为?(司马迁《鸿门宴》)奚以之九万里而南为?(《逍遥游》)三、表反问语气1.“况……乎“,译为“何况……呢”。

如:虽大风浪不能鸣也,而况石乎?(苏轼《石钟山记》)2.“岂……耶”“岂……乎”“独……哉”,可译为“难道……吗”。

如:赵岂敢留璧得罪大王乎?(司马迁《廉颇蔺相如列传》)赵王岂以一璧之故欺秦耶?(司马迁《廉颇蔺相如列传》)独畏廉将军哉。

(司马迁《廉颇蔺相如列传》)3.“安得……也哉”,译为“怎么能够……呢”。

如:安得使予多暇日,……以疗梅也哉。

(龚自珍《病梅馆记》)4.“安……哉”,译为“怎么……呢”。

如:安能屈豪杰之流,扼腕墓道,发其志士之悲哉。

(张溥《五人墓碑记》)5.“况……欤”,译为“何况……呢”。

如:况草野之无闻者欤。

(张溥《五人墓碑记》)6.“无乃……与”,译为“难道不是……吗”。

如:无乃尔是过与。

(《季氏将伐颛臾》)7.“何……之有”,译为“有什么……呢”。

如:譬若以肉投馁虎,何功之有哉?(司马迁《史记·魏公子列传》)姜氏何厌之有?(《郑伯克段于鄢》)四、表感叹语气1.“何其”“一何”,译为“多么”“何等”。

如:泣下沾襟,何其衰也。

(欧阳修《伶官传序》)吏呼一何怒,妇啼一何苦。

(杜甫《石壕吏》)2.“亦……哉”,译为“也……啊”。

如:亦盛矣哉。

(张溥《五人墓碑记》)五、表推测语气1.“得无……乎”“得无……耶”,表推测语气,译为“恐怕……吧”。

如:吾辈得无苦贫乎。

(《记王忠肃公翱事》)得无教我猎虫所耶。

(蒲松龄《促织》)2.“其……乎”,除了表反问语气外,也可以表委婉的推测预期,译为“大概……吧”。

如:王之好乐甚,则齐国其庶几乎。

(《庄暴见孟子》)六、表判断语气“唯(顾、直)……耳”译为“只是……罢了”。