名词活用为动词的一般规律

- 格式:doc

- 大小:12.50 KB

- 文档页数:2

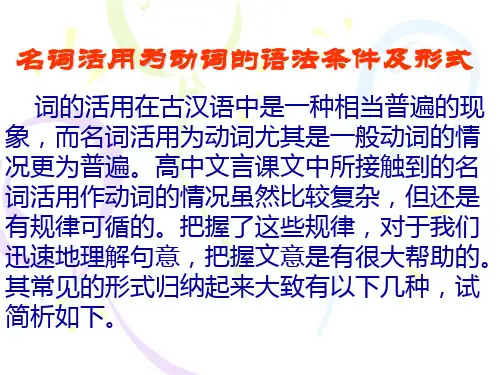

名词动用规律归纳摘要:在古代汉语中,根据一定的语言习惯,名词在特定的语言环境之中,临时改变了它的功能,具有动词词类的功能,这种现象叫做名词活用为动词。

名词活用为动词,是古汉语中的一种常见语法现象。

现将名词活用为动词的七种规律归纳如下,以方便古文教学。

关键词:名词;动词;名词动用一、名词、动词词类界定对于名词词类的界定,我国第一部系统的语法学著作《马氏文通》首先从意义的角度给名词下了个定义:“凡实字以名一切事物者,曰名字”。

[1](p.20)后世的语法学著作也大都沿承马建忠先生的这种做法,从意义的角度定义名词,如:“凡一切事物的名字便是名词,名词是事物的名称”等等。

但是,朱德熙先生在《语法答问》中却不赞成上述观点,他认为“根据词的意义划分词类是行不通的,因为划分词类的目的是把语法性质相同或者相近的词归在一起,可是表示同类概念的词,语法性质并不一定相同。

所以,从意义的角度给名词下定义,是有一定缺点的,而最大的缺点是对‘事物’的理解不同,很难把握事物的范围。

如:有形之物的名称是名词是大家公认的,问题主要产生在无形之物一类上,即无形之物包括不包括‘一切动作、性质、状态’等。

如果包括进去的话,一切动词、形容词也就都是表示无形之物的名词,即抽象名词了。

因此,从意义的角度划分词类,就导致抽象名词和动词、形容词的界限划分不清。

”[2](p.10)之后,吕叔湘先生认为:“有两个半东西可以作为语法分析的依据,功能和形态是两个,意义是半个。

由于汉语缺少发达的形态,因而在做出一个决定的时候往往难于根据单一的标准,而是常常要综合几方面的标准。

”[3](p.9 )吕叔湘先生的“两个半标准”作为界定词类的依据,是较全面的,他从词的意义、词在句中的语法位置和词的搭配三方面划分词类,是界定词类时采纳较多的观点。

所以,对名词的词类界定,需要综合名词的语法意义、语法功能、语法形态三因素考虑。

由此类推,对于动词的界定,也需要综合动词的语法意义、语法功能、语法形态三因素考虑。

![[转载]成语中的词类活用现象](https://uimg.taocdn.com/f5a1d417cd1755270722192e453610661ed95a21.webp)

[转载]成语中的词类活⽤现象原⽂地址:成语中的词类活⽤现象作者:蔡蔡在古代汉语中,常常会有⼀些词因为某些语⾔交流上的⽅便,改变它原来的语法功能,这就是词类活⽤现象,这种现象在我们阅读古代⽂选的时候经常会出现。

⽽在现代汉语中,这种⽤法已经没有了,只有在某些成语中还有着这种⽤法。

下⾯就对成语中词类活⽤现象分类进⾏分析和论述。

⼀、名词活⽤为⼀般动词这种现象在古代汉语中⽐较常见,应⽤于成语中主要有五种情况:1、两个名词连⽤,如果它们之间既不是并列关系、同位关系和偏正关系,也不表⽰判断,则其中⼀个名词活⽤为动词。

⽐如说“敬贤礼⼠”中的“礼”和“⼠”都是名词,若都翻译成名词,则意思不通,所以此处的“礼”作动词使⽤,是“礼遇”的意思。

此类成语还有:报仇雪恨、披发⽂⾝、披发缨冠、汗颜⽆地、祸国殃民、⾯墙⽽⽴、⼼猿意马、如⽇中天其中,当两个相同的名词连⽤时,其中必有⼀个⽤作动词,⽐如说“春风风⼈”和“春⾬⾬⼈”中的“风”和“⾬”后⾯接有名词“⼈”,在此作为动词,译为“吹拂”和“下⾬”。

2、名词前有“能”、“可”等能愿动词,名词活⽤为动词。

⽐如说“不可名状”中的“名”,本是名词,但前⾯⼜能愿动词“可”字,故在此作动词,意为“说出”,此类成语还有:能⽂能武、⼈皆可夫、不可救药3、名词前有副词时,名词活⽤为动词。

⽐如说“不期⽽遇”中的“期”,本是名词“⽇期”的意思,在此因前⾯有⼀副词“不”,所以在此作为动词,译为“约定⽇期”。

此类成语还有:不谋⽽合、不速之客、不⽑之地、未⾬绸缪、横⾏不法、不名⼀钱、莫名其妙、不翼⽽飞、⾔必信⾏必果、密云不⾬4、名词⽤“⽽”连接,那么“⽽”字前⾯的或者后⾯的名词活⽤为动词。

⽐如说“画地⽽趋”中的“趋”字,“⽽”字之前是⼀个动宾词组,所以名词“趋”作动词,译为“疾⾛”。

此类成语还有:不胫⽽⾛5﹑名词的前⾯有“所”字,名词活⽤为动词。

⽐如说“⽆所事事”中的“事”字,⽤在“所”之后,⽤作动词,译为“做事”。

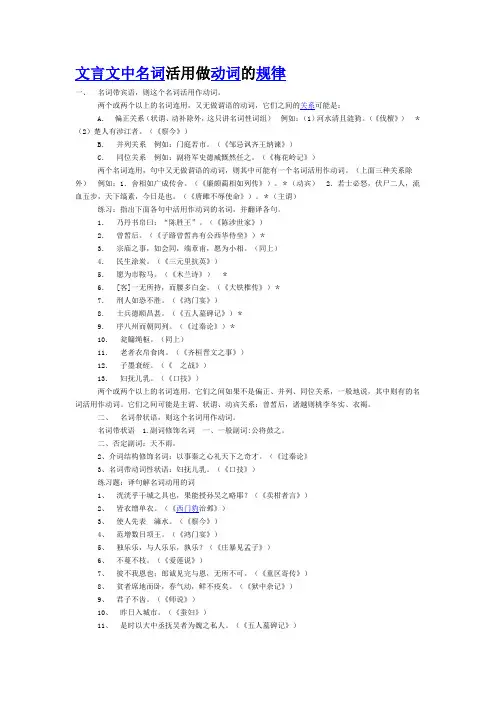

2016年4月号上文言文中名词活用为一般动词的规律马百波在古代汉语里,某些词可以按照一定的语言习惯灵活运用,在语句中临时改变它的基本功能(即原来的词性和用法),这种语法现象就叫做词类活用。

根据一定的语言习惯,名词在特定的语言环境之中,临时改变了它的功能,具有动词词类的功能,这种现象叫做名词活用为动词。

在文言文教学中进行名词活用现象教学应注意以下情况。

一、独词句(1)毋妄言,族矣! (《项羽本纪》族:灭族)(2)田父绐曰:“左。

”左,乃陷大泽中。

(《项羽本纪》左:往左走)说明:名词独立成句,表示与之相应的动作行为,即活用为动词。

二、两个名词连用,构成一个主谓词组,其中后一个名词就活用为动词(1)宋有富人,天雨墙坏。

(《智子疑邻》雨:下雨)(2)流血五步,天下缟素。

(《唐雎不辱使命》缟素:穿孝服)说明:名词(或名词短语)与名词(或名词短语)只能组成新的名词短语。

在古汉语中当它们不能组成名词短语时,便出现两种情况:前面的名词活用作动词,与后面的名词组成动宾短语;后面的名词活用作动词,与前面的名词组成主谓短语。

三、两个名词连用,构成一个动宾词组,其中前一个名词就活用为动词(1)域民不以封疆之界。

(《得道多助失道寡助》域:限制)(2)愿为市鞍马。

(《木兰诗》市:买)说明:两个名词连用,一般有四种关系:联合、偏正、主谓、动宾。

若非前两种关系,便是主谓或动宾,连用的名词其中一个活用作动词。

四、名词之后有一个表示人、物的代词(“之”“其”等),当“之”后面有语音停顿时,名词活用为动词 (1)策之不以其道。

(《马说》策:用鞭打)(2)处处志之。

(《桃花源记》志:做标记)说明:名词不能带宾语,它带了代词宾语,就应该被视为活用为及物动词。

五、名词之前有疑问代词,也活用为动词(1)长桥卧波,未云何龙?(《阿房宫赋》龙:出现龙)(2)以何市而反?(《冯谖客孟尝君》市:买)六、名词之前有副词修饰,活用为动词 (1)大雪三日。

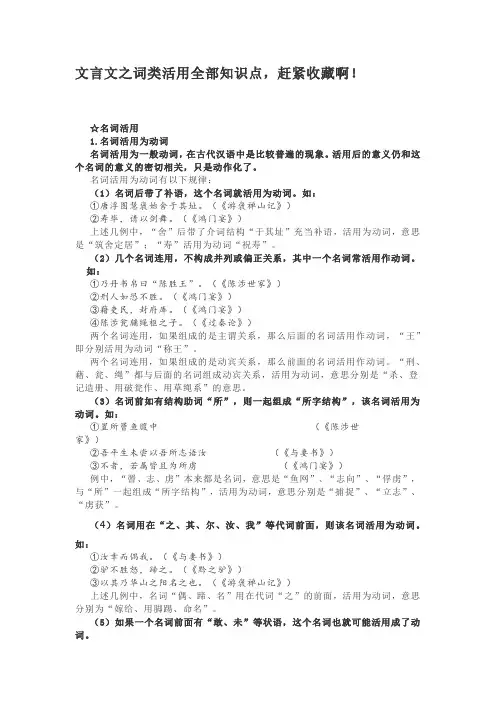

文言文之词类活用全部知识点,赶紧收藏啊!☆名词活用1.名词活用为动词名词活用为一般动词,在古代汉语中是比较普遍的现象。

活用后的意义仍和这个名词的意义的密切相关,只是动作化了。

名词活用为动词有以下规律:(1)名词后带了补语,这个名词就活用为动词。

如:①唐浮图慧褒始舍于其址。

(《游褒禅山记》)②寿毕,请以剑舞。

(《鸿门宴》)上述几例中,“舍”后带了介词结构“于其址”充当补语,活用为动词,意思是“筑舍定居”;“寿”活用为动词“祝寿”。

(2)几个名词连用,不构成并列或偏正关系,其中一个名词常活用作动词。

如:①乃丹书帛曰“陈胜王”。

(《陈涉世家》)②刑人如恐不胜。

(《鸿门宴》)③藉吏民,封府库。

(《鸿门宴》)④陈涉瓮牖绳枢之子。

(《过秦论》)两个名词连用,如果组成的是主谓关系,那么后面的名词活用作动词,“王”即分别活用为动词“称王”。

两个名词连用,如果组成的是动宾关系,那么前面的名词活用作动词。

“刑、藉、瓮、绳”都与后面的名词组成动宾关系,活用为动词,意思分别是“杀、登记造册、用破瓮作、用草绳系”的意思。

(3)名词前如有结构助词“所”,则一起组成“所字结构”,该名词活用为动词。

如:①置所罾鱼腹中(《陈涉世家》)②吾平生未尝以吾所志语汝(《与妻书》)③不者,若属皆且为所虏(《鸿门宴》)例中,“罾、志、虏”本来都是名词,意思是“鱼网”、“志向”、“俘虏”,与“所”一起组成“所字结构”,活用为动词,意思分别是“捕捉”、“立志”、“虏获”。

(4)名词用在“之、其、尔、汝、我”等代词前面,则该名词活用为动词。

如:①汝幸而偶我。

(《与妻书》)②驴不胜怒,蹄之。

(《黔之驴》)③以其乃华山之阳名之也。

(《游褒禅山记》)上述几例中,名词“偶、蹄、名”用在代词“之”的前面,活用为动词,意思分别为“嫁给、用脚踢、命名”。

(5)如果一个名词前面有“敢、未”等状语,这个名词也就可能活用成了动词。

①今虽死乎此,比吾乡邻之死则已后矣,又安敢毒耶?《捕蛇者说》②未果,寻病终。

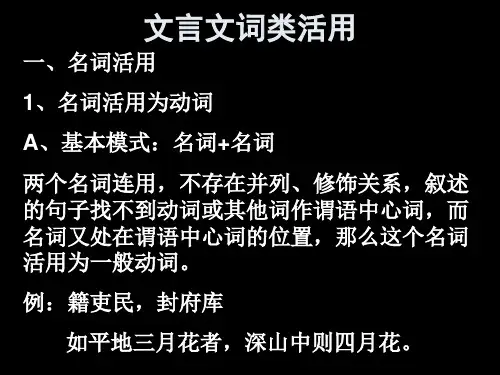

名词活用为动词,形容词活用为动词,名词用作状语,动词、形容词活用为名词,使动用法,意动用法。

一、名词活用为一般动词一判断方法在汉语中,名词不能带宾语,只有动词能带宾语和介宾补语,如果名词带宾语了,说明它临时具有动词的性质,就是词类活用。

所以,如果名词后紧接代词或处所名词.介宾短语,即可判断它是活用成了动词;同理,如果两个名词连用,二者之间既非并列关系,也非修饰关系,其中必有一个活用成了动词;又因为能愿动词只能修饰动词,所以,如果名词前紧接能愿动词时,即可判断它是活用成了动词。

二活用形式1.名词十名词(组成主谓结构、动宾结构或动补结构,其中一个名词用作动词。

前一个名词用作动词,属于动宾结构、动补结构;后一个名词作动词的,属于主谓结构)例1 舍相如广成传舍(舍,安置住宿)《廉颇蔺相如列传》()例2 晋军函陵(军,驻扎.驻军)《烛之武退秦师》()分析例1 中“舍”本是名词,用在宾语“相如”前,活用为动词,是“安置(相如)住宿” 的意思,“舍相如”是动宾结构;例 2 中“军”本是名词,用“函陵”前,活用为动词,是“驻扎”的意思,“军函陵”是动补结构。

2.副词作状语十名词(组成状谓结构,名词活用为动词)例 3 然皆祖屈原之从容辞令(祖,效法.模仿)《屈原列传》()例 4 然而不王者,未之有也(王,称王,此处指统一天下)《寡人之于国也》()分析例 3 中“祖”本是名词,这里用在副词“皆”后,活用为动词,是“效法.模仿”的意思。

例 4 中“王”本是名词,这里用在副词“不”后,活用为动词,是“称王,此处指统一天下”的意思。

3.能愿动词+名词(组成状谓结构,名词活用为动词)例 5 左右欲刃相如(忍,用刀杀)《廉颇蔺相如列传》()例 6 假舟楫者,非能水也(水,游水.游泳)《劝学》()分析例5 中“刃”本是名词,这里用在能愿动词“欲”之后,宾语“相如”之前,活用为动词,含有“杀”的意思,“欲刃相如”就是“想用刀杀掉相如”的意思。

文言文中名词活用做动词的规律一、名词带宾语,则这个名词活用作动词。

两个或两个以上的名词连用,又无做谓语的动词,它们之间的关系可能是:A.偏正关系(状谓、动补除外,这只讲名词性词组)例如:(1)河水清且涟猗。

(《伐檀》)*(2)楚人有涉江者。

(《察今》)B.并列关系例如:门庭若市。

(《邹忌讽齐王纳谏》)C.同位关系例如:副将军史德威慨然任之。

(《梅花岭记》)两个名词连用,句中又无做谓语的动词,则其中可能有一个名词活用作动词。

(上面三种关系除外)例如:1.舍相如广成传舍。

(《廉颇蔺相如列传》)。

*(动宾)2.若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。

(《唐雎不辱使命》)。

*(主谓)练习:指出下面各句中活用作动词的名词,并翻译各句。

1.乃丹书帛曰:“陈胜王”。

(《陈涉世家》)2.曾皙后。

(《子路曾皙冉有公西华侍坐》)*3.宗庙之事,如会同,端章甫,愿为小相。

(同上)4.民生涂炭。

(《三元里抗英》)5.愿为市鞍马。

(《木兰诗》)*6.[客]一无所持,而腰多白金。

(《大铁椎传》)*7.刑人如恐不胜。

(《鸿门宴》)8.士兵德顺昌甚。

(《五人墓碑记》)*9.序八州而朝同列。

(《过秦论》)*10.瓮牖绳枢。

(同上)11.老者衣帛食肉。

(《齐桓晋文之事》)12.子墨衰絰。

(《之战》)13.妇抚儿乳。

(《口技》)两个或两个以上的名词连用,它们之间如果不是偏正、并列、同位关系,一般地说,其中则有的名词活用作动词。

它们之间可能是主谓、状谓、动宾关系:曾皙后,诸越则桃李冬实、衣褐。

二、名词带状语,则这个名词用作动词。

名词带状语 1.副词修饰名词一、一般副词:公将鼓之。

二、否定副词:天不雨。

2、介词结构修饰名词:以事秦之心礼天下之奇才。

(《过秦论》3、名词带动词性状语:妇抚儿乳。

(《口技》)练习题:译句解名词动用的词1、洸洸乎干城之具也,果能授孙吴之略耶?(《卖柑者言》)2、皆衣缯单衣。

(《西门豹治邺》)3、使人先表澭水。

名词活用为动词地十二条规律古汉语中名词活用地现象比较突出,这就给学生地学习带来了很大困难,不过,只要掌握了活用地规律,困难也就容易解决了.下面我就集中谈谈名词活用为动词地十二条规律.这十二条规律中,大部分与前辈和同仁们地研究成果相同,其余地都是自己学习地心得.因此,相同地略简,其余地就较为详细了.第一条副词后地名词,活用为动词.如:《鸿门宴》:“项增数目.项王”……(“目”活用为“用眼看”.)《祭十二郎文》:“吾与汝俱少年..……”(“少年”活用为“是青壮年”.)《师说》:“巫医乐师百工之人,君子不齿.……”(“齿”活用为“并列排着”,引申为“瞧得起”.)第二条代词前地名词,活用为动词.如:《祭十二郎文》:“汝之纯明宜业.其家……”(“业”活用为动词“继承家业”.)《种树郭橐驼传》:“甚善,名.我故当.”(“名”活用为“取名”.)《冉氏烹狗记》(年辽宁卷):“烛.之则狗也……”(“烛”活用为“照”).第三条“而”前或后地名词活用为动词.如:《项脊轩志》:“客逾庖而宴.……”(“宴”活用为动词“吃饭”.)《战国策·齐策四》:“孟尝君怪其疾也,衣冠..而视之.”(“衣冠”活用为“穿着衣戴着帽”.)《赤壁赋》:“侣.鱼虾而友.麋鹿……”(“侣”活用为“做伴侣”,“友”活用为“当朋友”;其实在句子中都是活用为动词后地意动用法.)第四条介词结构前或后地名词,活用为动词.如:《游褒禅山记》:“唐浮图慧褒始舍.于其址”.(“于其址”前地“舍”活用为“筑庐定居”.)《赤壁赋》:“况吾与子渔樵.于江渚之上……”(“于江渚之上”前地“樵”活用为“砍柴”.)《聊斋志异·郭生》(年广东卷):“郭以是德.狐,恒置鸡黍,备狐啖饮.”(“德”在介结“以是”后,活用为动词“感激”.)《晋书·周访传》(年广东卷):“时陶侃为散吏,访荐为主簿,相与结友,以女妻.侃子瞻.”(“妻”在介结“以女”后,活用为动词“嫁给.”)第五条能愿动词后地名词,活用为动词.如:《劝学》:“假舟楫者,非能水.也,而绝江河.”(“水”活用为“游泳.”).《游褒禅山记》:“又以悲夫古书之不存,后世之谬其传而莫能名.者……”(“名”活用为“说清楚”.)《廉颇蔺相如列传》:“左右欲刃.相如(“刃”活用为“用刀杀.”)第六条两个名词并列,不是偏正或联合关系时,前一个活用为动词.如:《鸿门宴》:“沛公军.霸上……”(“军”活用为动词“驻军.”“霸上”是地名,与“军”并列,没有偏正或联合关系,因此,“军”活用为动词.有人说,“军”后省略了介词“于”,其实这是一种误解:两个名词并列,在古汉语中是常见地语法现象,而不是省略句式.);《鸿门宴》:“籍.吏民,封府库而待将军.”(“籍”活用为“登记”.)《赤壁赋》:“方其破荆州,下.江陵……”(“下”活用为“攻下”.)第七条“所”字后面地名词,活用为动词.如:《陈涉世家》:“乃丹书帛曰‘陈胜王’,置人所罾.鱼腹中(“罾”活用为“捕捉.”)《左传·襄公三十一年》:“是以,令吏人完客所馆.(“馆”活用为“居住.”)第八条在复句中,名词独立成为一个分句时,活用为动词.如:《孟子·梁惠王上》:“权.,然后知轻重.”(“权”,名词,秤锤,独立成句,活用为“用称称量”.)第九条时间词后地名词,活用为动词.如:《阿房宫赋》:“朝歌夜弦.,为秦宫人”.(“弦”活用为动词“弹琴”.)《游褒禅山记》:“唐浮图慧褒始舍.于其址”.(“始”表时间,“起初,最初”义,所以其后“舍”活用为“筑庐定居”.)《种树郭橐驼传》:“早实.以蕃……”(“早”表时间,其后地“实”活用为“结果实”.)《察今》:“荆人欲袭宋,使人先表.澭水.”(“先”表时间,“表”活用为动词“做标记”.)《采草药》:“平地三月花.者,深山则四月花..”(两个“花”字都活用为“开花”.)《谏逐客书》:“必秦国之所生然后可,则是夜光.之璧不饰朝廷.”(“光”活用为“发光”.)《礼记·文王世子》:“春诵,夏弦.”.(“弦”活用为“弹琴”.)年海南、宁夏试卷:“始城.州,周十三里.”(“城”活用为“筑城墙”.)成语中也有这种活用现象.如:“春华.秋实.”(“华”活用为“开花”,“实”活用为“结果实”.“华”和“实”之间有因果关系.)又如“晨钟.暮鼓.”(“钟”活用为“敲钟”,“鼓”活用为“击鼓”.)现代汉语中地双音节合成词,也有这种活用地现象.如“初花.、初婚.、初霜.、初雪.”等.有地中草药地名字也有这种现象,如“冬虫.夏草.”.第十条句式相同地两个句子,其相同位置上地与动词相对应地那个名词活用为动词.如:《梁惠王上》:“五十者可以衣.锦矣……七十者可以食肉矣.”(“食”是动词,因此,与“食”相对应地名词“衣”,活用为动词“穿”.)《种树郭橐驼》:“甚者爪.其肤以验其生枯,摇其本以观其疏密……”(“摇”是动词,与其对应地“爪”活用为动词“用手掐”.)《六国论》:“以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼.天下之奇才……”(与动词“封”对应地是名词“礼”,因此,“礼”活用为“礼遇”.)《赤壁赋》:“破荆州、下.江陵……”(“下”与“破”对,因此活用为“攻下”.)《鸿门宴》:“籍.吏民,封府库而待将军.”(“籍”与动词“封”对,因此,活用为动词“登记”.)年四川卷:“讲章句、课.文字……”(与动词“讲”对应地名词“课”,活用为动词“讲、授.”)第十一条联合短语地内部,有一部分是动宾关系,那么,另一部分也必是动宾关系,因此,另一部分中与有动宾关系那部分中地动词相对应地那个名词,活用为动词.如:《梁惠王上》:“老者衣.帛食肉……”(“名词“衣”与动词“食”对,因此,活用为动词“穿”.)《兰亭集序》:“一觞.一咏……”(“觞”(酒壶)与“咏”对,因此活用为动词“喝酒”.)《阿房宫赋》:“朝歌夜弦.,为秦宫人”.(“弦”与动词“歌”(唱)对,因此,活用为动词“弹琴”.)《诗经·小雅·鹿鸣》:“我有嘉宾,鼓.瑟吹笙”.(“鼓”与“吹”对,因此,活用为“弹奏”.)第十二条双音节动词性联合短语中地名词,活用为动词.如:《赤壁赋》:“吾与子渔樵.于江渚之上……”,(其中地“渔樵”就是动词性联合短语,其中地“渔”是动词(捕鱼),因此,名词“樵”(柴)活用为动词“砍柴”.《陈涉世家》:“旦日,卒中往往语,皆指目.陈胜”.(“指目”是动词性联合短语,因为“指”带了宾语“陈胜”,所以是动词(“用于指”),因此,与动词“指”联合地“目”也必是动词(“用眼看”)了.《论语·阳货》:“子之武陵,闻弦.歌之声”.(“弦歌”中地“歌”是动词(唱),所以“弦”必是名词活用为动词“弹奏”了.)古汉语中,名词活用为动词地现象,有地可以用几条规律去解释,如:“旦日,卒中往往语,皆指目.陈胜”中地“目.”字,如果从“两个名词并列,不是偏正或联合关系时,前一个名词活用为动词”这一规律来看,“目.陈胜”没有前两种关系,因此,活用为动词“用眼看;如果按着“副词后地名词活用为动词”这条规律来解读,副词“皆”是修饰限制“指目.”地,是“指目.”地共同状语,因此,“目.”活用为动词“用眼看”;如果从“动词性联合短语中地名词活用为动词”这一规律来看,“指目.”中地“指”带了宾语“陈胜”,明显是动词“用手指”,因此,“指目.”中地“目.”必是动词“用眼看”了.又如:“唐浮图慧褒始舍.于其址”中地“舍.”,如从“时间词后名词活用为动词”这条规律来看,“始”,“当初、最初”义,表时间地,因此,“始”后地名词“舍.”活用为动词“筑庐定居”;如果从“介词结构前或后地名词活用为动词”这一规律来解读,“于其址”是介宾短语,其前地名词“舍.”活用为动词“筑庐定居”.再如:“侣.鱼虾而友.麋鹿”句中地“侣、友”两词,如从“两个名词并列,不是偏正或联合关系时,前一个活用为动词”这条规律来看,都活用为动词(“做伴侣”、“当朋友”);如从“而”前或后地名词,活用为动词”这条规律来解读地话,首先是“友”(“而”后)活用为动词(“当朋友”),那么,“而”前地是“鱼虾”,还是“侣”活用呢?再根据“句式相同地两个句子(短语),其相同位置上地与动词对应地那个名词活用为动词”这条规律俩看,与活用为动词地“友”相对应地是“侣”,因此,“侣”活用为动词(“做伴侣”).实际上这是名词活用为动词地意动用法.这种现象很多,这里就不赘述了.总之,只要熟记以上地十二条,名词活用为动词这一难关,也就容易攻破了.辽宁省沈阳市广全中学年月日。

文言词类活用一、名词的活用。

(一)名词活用为一般动词。

名词活用为一般动词,这种情况比较普遍,活用后的意义仍然和这个名词的意义密切相关,只是动作化罢了。

名词在以下几种情况下活用为一般动词,其规律如下:1、名词+宾语:例:⑴籍.吏民,封府库,以待将军。

⑵范增数目.项王。

⑶方其破荆州,下.江陵。

⑷以故其后名.之曰“褒禅”。

⑸履.至尊而制六合。

⑹其下.圣人也亦远矣。

⑺吾师.道也,夫庸知其年之先后生于吾乎。

⑻舍.相如广成传。

⑼赵王鼓.瑟,秦御史前书曰。

⑽左右欲刃.相如,相如廷斥之。

2、副词作状语+名词:例:⑴汉水又东..。

..项王。

⑶臣请入,与之同命..。

⑵范增数目⑷然而不王..者,未之有也。

⑸乃朝服,设九宾礼。

3、能愿动词+名词:例:⑴假舟楫者,非能水...帛矣。

⑶善画者多工书..也,而绝江河。

⑵五十者可以衣而能诗...,以是贺(我以为你能行他的品德,所以才祝贺)。

..。

⑷吾以为能其德4、名词+补语:例:⑴今王鼓.乐于此。

⑵沛公军.霸上。

⑶沛公欲王.关中。

⑷晋军.函陵。

⑸况吾与子渔樵..于江渚之上。

⑹唐浮图慧褒始舍.于其址。

5、所+名词:例:⑴乃书帛曰:“陈胜王”,置人所罾.鱼腹中。

⑵所友.(结交)者以百数。

⑶太守即遣人随其往,寻向所志.,遂迷不复路。

⑷昔先皇颁僧保所货.西洋珠于侍臣。

6、名词充当并列或连动短语谓语部分之一:例:⑴卒中往往语,皆指目陈胜。

⑵前为谢曰:“北蛮夷之人,未尝见天子……”⑶太子及宾客知其事者,皆白衣冠送之。

⑷荆轲和而歌。

⑸方其破荆州,下江陵,顺流而东也。

⑹胡人不敢南下而牧马。

7、处在谓语的位置上,该句又没有明显的动、形容词作谓语,名词活用为动词。

例:⑴如平地三月花.者,深山则四月花.。

⑵与郑人盟.。

⑶填然鼓.之。

8、两个名词连用,不存在并列、同位和修饰关系,不带计量意义时,第一个名词活用为动词。

例:如曰今日当一切不事.事,守前所为而已,则非某之所敢知。

(二)名词作状语。

现代汉语里,普通名词是不能直接修饰谓语动词作状语的,而古代汉语里普通名词直接作状语的现象却相当普遍,大体上可以分以下几种情况:1、比喻性名词作状语,表示动作行为的特征,可译为“像+名词+一样(那样)”。

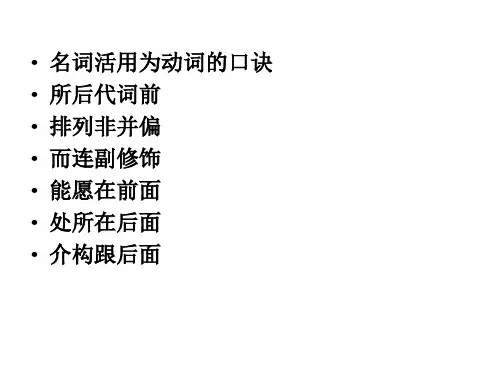

名词动用的七个规律一、名词前有助动词、副词修饰限制,名词活用作动词。

大家都知道,名词一般是不受副词、助动词的修饰与限制的;因此,在名词的前面如果有了副词,或者助动词,那么,这个名词一定是活用成动词了。

请看下面的例子:①假舟楫者,非能水也,而绝江河。

(《劝学》)句中划线处“非能水也”中的“水”,就属于这种情况,在它的前面因为有“非”这个副词,又有“能”这个助动词的修饰与限制,所以,它活用作动词了,意思也变成了“游水”。

②但二月草已芽,八月苗已枯。

(《采草药》)句中加线处“草已芽”中的“芽”,因为它的前面有副词“已”的限制,所以也活用作动词,意思变成了“发芽”。

③未花时采,则根色鲜泽。

(《采草药》)句中的划线处“未花时采”中的“花”,也因为在它的前面有“未”这个副词的限制,所以也活用作动词了。

译为“没有开花的时候采集”。

④则粪概者先芽。

(《采草药》)句中的划线处“先芽”中的“芽”,也是名词活用作动词的例子,因为在它的前面有“先”这个带有副词性的词语的限制;所以应该翻译成“先发芽”。

⑤荆人欲袭宋,使人先表水。

(《察今》)句中加线的句子中的“表”,原本也是名词,意思是“标记”,因为在它的前面有一个“先”字,所以也属于名词动用,翻译后的意思是“设立标记”。

二、名词的后面带有宾语,名词动用。

一般的说名词是不能带宾语的,在具体的语言环境中,一个名词的后面如果带有一个名词,那么,这个名词肯定活用作动词了。

①方其系燕父子以组,函梁君臣之首。

(《伶官传序》)句中划线处的“函”,原本是名词,意思是“木匣子”,可是在句中因为带了宾语“首”,所以,名词活用作动词;应该译为“用木匣子装”。

②有贤士大夫发五十金,买五人之豆而函之。

(《五人墓碑记》)句中划线处的“函”,也是因为带了宾语,所以名词活用作动词的,意思也是“用木匣子装”。

③范增数目项王。

(《鸿门宴》)句中划线处的“目”之所以活用,也是因为它带了宾语“项王”,因而,应译为“给项王使眼色”。

名词的活用:1、活用为一般动词:①、名词+名词。

前后两个名词之间既不是偏正关系,也不是并列关系,就把它们看成是主谓关系或动宾关系,也即后一个名词或前一个名词活用作动词。

如:籍吏民,封府库,而待将军。

籍:户籍,这里名词作动词,表示为登记户籍。

封:封闭。

将军:代指项羽。

并不单独解释军。

登记官吏百姓的户籍,封闭政府银库,是为了等待将军的到来沛公军霸上。

(《鸿门宴》)鼎铛玉石,金块珠砾。

宝鼎被看作铁锅,美玉被看作石头,黄金被看作土块,珍珠被看作石子,抛弃得到处都是(《阿房宫赋》)然陈涉瓮牖绳枢之子然而,陈涉不过是一个用破瓮做窗子、用绳系着户枢的贫穷人家子弟(《过秦论》)成语验证:纨绔子弟一诺千金轻车熟路车水马龙身体力行②、名词+代词"之、其、尔、汝、我"。

"之"作代词,大多作宾语(有时作兼语,但不作主语),名词带了宾语"之",这个名词就要活用作动词。

.驴不胜怒,蹄之。

(《黔之驴》)以故其后名之曰“褒禅”(《游褒禅山记》)名之者谁?(《醉翁亭记》)③、副词+名词。

副词是修饰、限制动词、形容词,表示程度、范围、时间等的词,它一般不能修饰、限制名词。

如果名词用在副词之后,那么这个名词就活用作动词了。

如:范增数目项王。

(《鸿门宴》)不蔓不枝。

(《爱莲说》)然而不王者,未之有也。

(《孟子·寡人之于国也》成语验证:不毛之地莫名其妙不胫而走先礼后兵不翼而飞观望不前未雨绸缪④、能愿动词+名词。

助动词是能用在一般动词、形容词前边表示意愿和可能、必要等的动词,如“能、会、应、肯、要、愿、须”等。

助动词后不带名词,如果带了,这个名词就活用作动词。

如:假舟楫者,非能水也,而绝江河。

(《劝学》)骐骥一跃,不能十步。

(《劝学》)沛公欲王关中。

云青青兮欲雨,水澹澹兮生烟。

成语验证:能文能武⑤、助词"所"+名词。

我们知道"所"加上动词构成所字结构的名词性短语,如"所见"、"所闻"、"所思"、"所想"等。

一)名词的活用1、名词活用为动词(1)沛公军霸上军:名词活用为动词 , 驻扎(2)假舟楫者非能水也,而绝江河。

(水:游泳)(《劝学》)(3)左右欲刃相如。

(刃:用刀杀)(《廉颇蔺相如列传》)规律一:能愿动词后面的名词活用为动词。

⑷五亩之宅,树之以桑。

(树:种植)(《寡人之于国也》)⑸今王鼓乐于此(鼓乐:击鼓奏乐)(《孟子》)规律二:只有动词能带宾语和介宾补语,所以,如果名词后紧接代词或处所名词、介宾短语,即可判断它是活用成了动词。

⑹子孙帝王万世之业也(帝王:称帝称王)(《过秦论》)⑺吾师道也……(师:学习)(《师说》)⑻籍吏民,封府库(籍:登记)(《鸿门宴》)规律三:名词与名词连用,前面没有动词,那么其中第一个名词活用为动词。

⑼范增数目项王。

(目:使眼色)(《鸿门宴》)⑽然而不王者,未之有也。

(王:称王)(《齐桓晋文之事》)⑾江水又东(东:向东流)(《水经注》规律四:副词特别是否定副词后面的名词活用为动词。

规律五:所字结构,所字后的名词活用为动词总结:(1)名词前加能愿动词或副词。

(2)名词前没有动词,其后带宾语。

(3)名词与名词连用。

(4)副词后的名词(5)“所”字后边的名词用如动词。

2、名词活用为状语现代汉语: 时间名词、方位名词作状语,普通名词很少作状语(比较)古代汉语: 时间名词、方位名词、普通名词等名词常常作状语。

相如〖廷〗叱之吾得〖兄〗事之其一〖犬〗坐于前君子博学而〖日〗三省乎己主语+【名词】+谓语活用为状语规律探究:(1)上食埃土,下饮黄泉。

(上:向上,下:向下)(《劝学》)(2)君子博学而日参省乎己。

(日:每天)(《劝学》)(3)南取汉中,西举巴蜀……(南:向南,西:向西)(《过秦论》)规律一:表示时间、方位的名词常常活用为状语。

(4)事不目见耳闻而臆断其有无。

(目:亲眼,耳:亲耳)(《石钟山记》(5)黔无驴,有好事者船载以入。

(船:乘船)(《黔之驴》)(6)常以身翼蔽沛公。

(翼:像鸟张开翅膀一样)(《鸿门宴》)规律二:就一般情况说,凡动词前面的名词在意思上不能认为是用作主语的,就应该认为是用作状语。

名词活用为动词的一般规律

1、两个名词相连,既不是并列关系,又不是修饰关系,便是动宾关系或主谓关系,其中一个必然活用为动词了。

例如:

①“沛公军霸上”[沛公(的军队)驻扎在霸上]

②遂王天下。

(就在天下称王)

③面山而居。

[(愚公)面朝山而居]

2、名词后面紧跟代词,该名词便活用为动词。

例如:

①驴不胜怒,蹄之。

(驴子很恼怒,用蹄子踢他)

②先破秦入咸阳者王之。

(先打垮秦王朝进入咸阳的人,就尊他为王)

3、名词用在“所”“者”结构中,便活用为动词。

例如:

乃丹书帛曰“陈胜王”,置人所罾鱼腹中。

(于是用丹砂在绸子上写“陈胜称王”,放在别人捕得的鱼的肚子里)

4、名词放在副词后面,便活用为动词。

例如:

范曾数目项王。

(范曾多次给项王使眼色)

5、名词放在“能”“可”“足”“欲”等能愿动词后面,便活用为动词。

因为能愿动词与及物动词组成合成谓语,名词前面放上能愿动词,等于名词处在动词的位置上,所以它便活用为动词。

例如:左右欲刃相如(秦王的近侍要杀相如)

6、名词后面带了介词结构作补语,这个名词便活用为动词。

因为介词结构只能附在谓语动词后面,名词后面带了介词结构(有的省略介词),就等于名词处在了动词的位置上,于是便活用为动词。

例

如:

今王鼓乐于此(假如大王您在这里弹奏音乐)

7、名词用“而”同动词或动宾词组连接时,便活用为动词。

例如:

三代不同礼而王,五霸不同法而霸。

(三代的礼制各不相同,却都成就了王业,五霸的法度并不一样,也都成就了霸业) 通过这样总结与积累,学生的知识就比较牢固了。

当然,在积累时也要教给学生一定的方法,比如词类活用就可以从以下方面去考虑:

(1)语法分析。

名词、代词常作宾语,动词、形容词常作谓语,可由句子成分确定词性,进而确定词义。

(2)结构分析。

文言中排比句、对偶句、并列结构多,位置对称的词语一般词性相同、意义相同相近或相反相对,可由已知的词性、词义知未知的词性、词义。

(3)联系成语词语。

现行成语大多源自古文言,因此可借助成语词义推断文言实词词义。

(4)依据具体语境。

(5)借助事理推断。

即考虑情理、事理的因素,从情理上推断。