九年级语文上册第课《夜》教学导案冀教版

- 格式:doc

- 大小:107.00 KB

- 文档页数:7

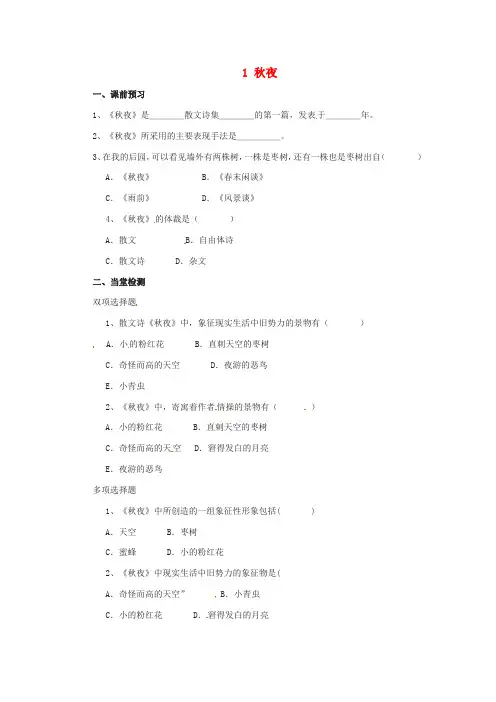

1 秋夜一、课前预习1、《秋夜》是____散文诗集____的第一篇,发表于____年。

2、《秋夜》所采用的主要表现手法是_____。

3、在我的后园,可以看见墙外有两株树,一株是枣树,还有一株也是枣树出自()A.《秋夜》 B.《春末闲谈》C.《雨前》 D.《风景谈》4、《秋夜》的体裁是()A.散文B.自由体诗C.散文诗 D.杂文二、当堂检测双项选择题1、散文诗《秋夜》中,象征现实生活中旧势力的景物有()A.小的粉红花 B.直刺天空的枣树C.奇怪而高的天空 D.夜游的恶鸟E.小青虫2、《秋夜》中,寄寓着作者情操的景物有()A.小的粉红花 B.直刺天空的枣树C.奇怪而高的天空 D.窘得发白的月亮E.夜游的恶鸟多项选择题1、《秋夜》中所创造的一组象征性形象包括( )A.天空 B.枣树C.蜜蜂 D.小的粉红花2、《秋夜》中现实生活中旧势力的象征物是(A.奇怪而高的天空” B.小青虫C.小的粉红花 D.窘得发白的月亮E.夜游的恶鸟3、《秋夜》中抗击黑暗势力的象征物是( )A.小青虫 B.直刺天空的枣树C.奇怪而高的天空 D.小的粉红花E.窘得发白的月亮4、《秋夜》中作者寄寓在象征物上面的思想感情是(A.枣树:对韧性战斗精神的赞颂·B.小青虫:对不自量力,自投罗网者的讽刺C.夜空:对黑暗统治者的憎恶D.月亮:对追求光明而不得者的怜悯E.小粉红花:对被压迫被摧残的弱小者的同情三、课后练习必做题1、简析鲁迅《秋夜》运用象征手法抒情的艺术特点。

2、简述《秋夜》中“枣树”形象的象征意义。

·3、根据你对文章的理解填写。

这是一篇含蓄隽永的散文,通过描写,表现了作者当时的心境,体现了作者的精神。

选做题1、全文描写了时隐时现、贯穿全篇的“我”,这是一个线索人物,一个的形象。

2、课文中直接描述“我”的活动的,只有两处,请加以概括。

一是:二是:7 我有一个梦想课前预习1.下列词语中加粗字注音没有错误的一项是()A.奢(shē)谈白雪覆(fù)盖信守诺(nuò)言汹涌澎湃(bài)B.真谛(dì)剥(bō)夺权利野蛮(mán)行径蜕(tuì)变变质C.储(chǔ)备披露(luò)真情坚如磐(pán)石立功赎(shú)罪D.疲(pí)乏履(lì)行义务拯(zhěng)救灵魂瞭(liào)望哨所2.下列词语书写没有错误的一项是()A.神圣使命与时具进兑现承诺隔离考场B.倍受压迫提醒注意蜿蜒曲折义愤填赝C.痛苦煎熬倚老卖老销声匿迹携手并进D.雕梁画栋凭心而论不言而喻沙漠绿洲3.在文中空缺处填上适当的词,正确的一项是()不,我们现在并不满足,我们________也不满足,除非,正义和________,犹如海之波涛,________,滚滚而来。

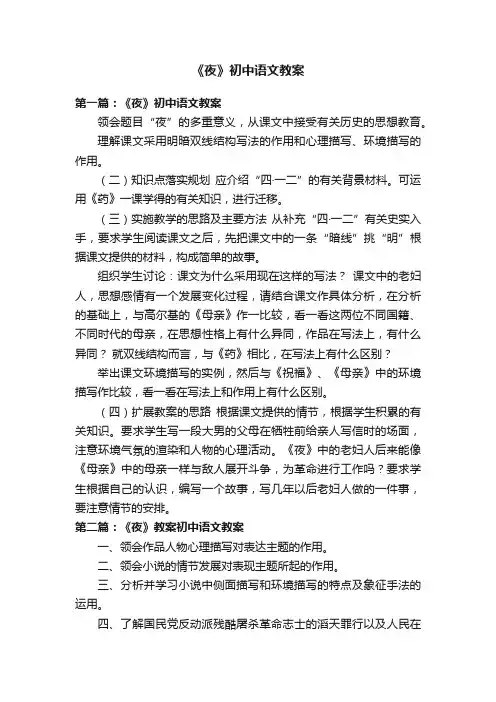

《夜》初中语文教案第一篇:《夜》初中语文教案领会题目“夜”的多重意义,从课文中接受有关历史的思想教育。

理解课文采用明暗双线结构写法的作用和心理描写、环境描写的作用。

(二)知识点落实规划应介绍“四·一二”的有关背景材料。

可运用《药》一课学得的有关知识,进行迁移。

(三)实施教学的思路及主要方法从补充“四·一二”有关史实入手,要求学生阅读课文之后,先把课文中的一条“暗线”挑“明”根据课文提供的材料,构成简单的故事。

组织学生讨论:课文为什么采用现在这样的写法?课文中的老妇人,思想感情有一个发展变化过程,请结合课文作具体分析,在分析的基础上,与高尔基的《母亲》作一比较,看一看这两位不同国籍、不同时代的母亲,在思想性格上有什么异同,作品在写法上,有什么异同?就双线结构而言,与《药》相比,在写法上有什么区别?举出课文环境描写的实例,然后与《祝福》、《母亲》中的环境描写作比较,看一看在写法上和作用上有什么区别。

(四)扩展教案的思路根据课文提供的情节,根据学生积累的有关知识。

要求学生写一段大男的父母在牺牲前给亲人写信时的场面,注意环境气氛的渲染和人物的心理活动。

《夜》中的老妇人后来能像《母亲》中的母亲一样与敌人展开斗争,为革命进行工作吗?要求学生根据自己的认识,编写一个故事,写几年以后老妇人做的一件事,要注意情节的安排。

第二篇:《夜》教案初中语文教案一、领会作品人物心理描写对表达主题的作用。

二、领会小说的情节发展对表现主题所起的作用。

三、分析并学习小说中侧面描写和环境描写的特点及象征手法的运用。

四、了解国民党反动派残酷屠杀革命志士的滔天罪行以及人民在白色恐怖下反抗的意识。

要点难点一、小说的明暗两条线索。

二、理清全文脉络,认识心理描写、环境描写以及细节描写对推动情节发展和塑造人物形象所起的作用。

三、分析老妇人的思想发展历程,归纳小说的主题思想。

第一课时有关掌故—文面疏通—全文驾驭一有关掌故叶圣陶,现代著名作家,教育家。

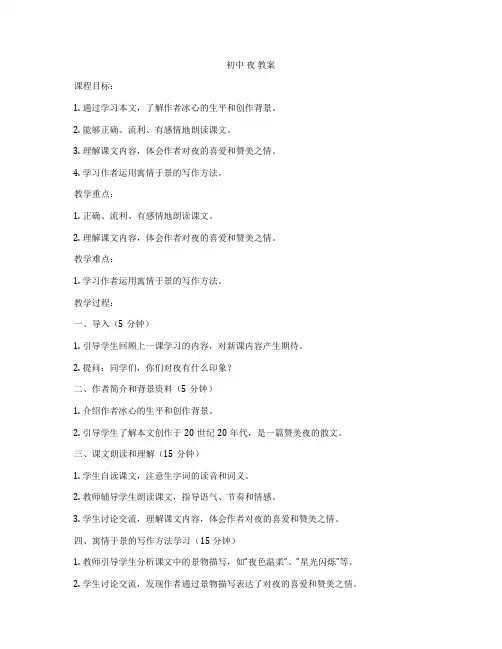

初中夜教案课程目标:1. 通过学习本文,了解作者冰心的生平和创作背景。

2. 能够正确、流利、有感情地朗读课文。

3. 理解课文内容,体会作者对夜的喜爱和赞美之情。

4. 学习作者运用寓情于景的写作方法。

教学重点:1. 正确、流利、有感情地朗读课文。

2. 理解课文内容,体会作者对夜的喜爱和赞美之情。

教学难点:1. 学习作者运用寓情于景的写作方法。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引导学生回顾上一课学习的内容,对新课内容产生期待。

2. 提问:同学们,你们对夜有什么印象?二、作者简介和背景资料(5分钟)1. 介绍作者冰心的生平和创作背景。

2. 引导学生了解本文创作于20世纪20年代,是一篇赞美夜的散文。

三、课文朗读和理解(15分钟)1. 学生自读课文,注意生字词的读音和词义。

2. 教师辅导学生朗读课文,指导语气、节奏和情感。

3. 学生讨论交流,理解课文内容,体会作者对夜的喜爱和赞美之情。

四、寓情于景的写作方法学习(15分钟)1. 教师引导学生分析课文中的景物描写,如“夜色温柔”、“星光闪烁”等。

2. 学生讨论交流,发现作者通过景物描写表达了对夜的喜爱和赞美之情。

3. 教师总结寓情于景的写作方法,引导学生学会运用这种方法。

五、课堂小结(5分钟)1. 教师引导学生回顾本节课的学习内容,巩固知识点。

2. 学生分享学习收获和感悟。

六、作业布置(5分钟)1. 熟读课文,巩固生字词。

2. 写一篇关于夜的作文,运用寓情于景的写作方法。

教学反思:本节课通过朗读、讨论、分析等方式,让学生了解了作者冰心的生平和创作背景,学会了正确、流利、有感情地朗读课文。

同时,引导学生体会作者对夜的喜爱和赞美之情,学习作者运用寓情于景的写作方法。

在教学过程中,注意调动学生的积极性,鼓励学生分享自己的观点和感悟。

作业布置紧密结合课堂内容,让学生在实践中巩固所学。

总体来说,本节课达到了预期的教学目标。

第13课《记承天寺夜游》1教学目标1、背诵课文,掌握常用文言词语,理解课文。

2、品味语言,把握作者情感。

3.学习作者在遭遇人生困境时的乐观旷达。

2学情分析学生经过两年的学习,学习文言文的语感已经初步具备,文言文思维意识头脑中也已存在;在夯实双基的前提下,初步具备了一定的鉴赏能力;基本上能够掌握常用文言文的学习方法,能够运用“译”的六字诀翻译课文。

在品味语言,把握作者的情感还存在不足。

3重点难点[教学重点] :1、背诵课文,掌握常用文言词语,理解课文。

2、品味语言,把握作者情感。

[教学难点] :品味语言,把握作者情感。

4教学过程第一学时《记承天寺夜游》教学设计【教学设计】[教学设想] :1. 贯彻“语文反映生活,又指导生活”的教学理念。

2. 设计学生课堂活动,学生活动着眼于学生的发展,学生感兴趣,积极参与;学生是活动主体,在活动中有成就感。

3.文言文精练的特点决定了要多读,读得准,读得有韵味,进而熟读成诵。

据此,我设计了以下三次朗读:第一次朗读为了把文章的字音读准确、停顿得当,我设计了“简介《记承天寺夜游》的作者写作背景,听读《记承天寺夜游》”的环节;第二次朗读,把文章读懂、读明白;第三次朗读,依据对文章内容的理解分析,读出感情色彩;最后把课文背诵下来。

[教学目标] :1、背诵课文,掌握常用文言词语,理解课文。

2、品味语言,把握作者情感。

3.学习作者在遭遇人生困境时的乐观旷达。

[教学重点] :1、背诵课文,掌握常用文言词语,理解课文。

2、品味语言,把握作者情感。

[教学难点] :品味语言,把握作者情感。

[教学方法] :诵读法、品味法、合作探究法。

[教学准备] :多媒体课件教学案【教学过程】一、导入新课:(一)、今天,让我们穿越时空的隧道,回到公元 1083 年 10 月 12 日,和苏轼共同经历一个难忘的夜晚,学习他的《记承天寺夜游》。

(二)、出示学习目标PPT展示:1、背诵课文,掌握常用文言词语,理解课文。

初中语文《夜》教案课程目标:1. 通过学习本文,理解作者对夜的感受和描绘,培养学生的文学素养。

2. 分析作者运用夜的形象来表达自己的思想感情,提高学生的审美能力。

3. 学习本文运用夜的形象来反映社会现实,培养学生的观察和思考能力。

教学重点:1. 理解作者对夜的感受和描绘。

2. 分析作者运用夜的形象来表达自己的思想感情。

教学难点:1. 理解夜在文中的象征意义。

2. 运用夜的形象来反映社会现实。

教学准备:1. 教师准备课文《夜》的相关资料,如作者简介、作品背景等。

2. 学生预习课文《夜》。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引导学生分享对夜的感受,如神秘、寂静、安宁等。

2. 教师简介课文作者及相关作品背景。

二、学习课文(20分钟)1. 学生自读课文《夜》,感受作者对夜的描绘。

2. 教师引导学生分析作者如何运用夜的形象来表达自己的思想感情,如孤独、无助等。

3. 学生讨论夜在文中的象征意义,如黑暗、困境等。

三、运用夜的形象反映社会现实(15分钟)1. 教师引导学生思考夜的形象如何反映社会现实,如社会的不公、人们的苦难等。

2. 学生分享自己的观察和思考,教师给予指导和鼓励。

四、课堂小结(5分钟)1. 教师总结本节课的学习内容,强调夜的象征意义及其在文中的重要作用。

2. 学生表示本节课的收获和感悟。

五、作业布置(5分钟)1. 学生回家后,写一篇关于自己对夜的感受和思考的短文。

2. 预习下一节课的内容。

教学反思:本节课通过学习课文《夜》,让学生感受作者对夜的描绘,分析作者运用夜的形象来表达自己的思想感情,并运用夜的形象来反映社会现实。

在教学过程中,要注意引导学生积极参与讨论,发挥学生的主动性和创造性。

同时,教师要给予学生充分的关注和指导,培养学生的文学素养和审美能力。

秋夜一教材分析和教学设计思想本文选自鲁迅的散文诗集《野草》,作于1924年9月,《秋夜》是一篇含蓄隽永的散文诗,文章成功地运用了象征手法,紧扣各种景物的特征,赋予它们不同类型的人物性格,借以寄寓作者强烈的爱憎感情。

因此,教授本文时,应联系当时的社会现实和作者的思想感情,重点理解景物的象征意义,并体会象征手法的表达作用,同时辅以一定的练习,加深对文章的理解,培养动手动脑能力,充分体现学生主体原则。

二、教案设计[教学目标]1、通过本文的学习,使学生体会象征手法的表达作用。

2、体会文章描绘出的含蓄隽永的意境,从而感受作者的爱憎情感。

[教学重点]抓住景物特征,理解景物的象征意义,体会象征手法的表达作用。

[教学难点]如何将不同性质的两类事物加以区分,从而体会作者爱憎情感。

[教学准备]投影仪及投影练习5张,巩固性讲义练习一份。

[教学方法]通过阅读引导学生分析课文内容,辅以练习检测巩固课堂效果,充分突出学生的主体地位,培养学生的动脑动手能力。

[教学过程]1、布置预习:认真阅读《秋夜》,标出自然段落,分清结构层次,划出重点、关键词语,思考其深层含义。

2、导入:1924年初,国共两党实现了第一次合作,一个新的革命高潮逐步在全国形成,但是穷途末路的封建军阀不甘心退出历史舞台,一方面残酷镇压革命力量,另一方面,疯狂围剿新文化运动,为此,鲁迅先生写下了一篇寓意深刻、动人心弦的战斗篇章——《秋夜》(板书课题)3、简介《野草》(投影下列内容,并指名朗读)《野草》是鲁迅唯一的一部抒情散文诗集,收作品二十三篇,大部分写于1924年至1926年之间。

这期间是鲁迅思想向共产主义世界观飞跃的前夜,因此,《野草》总的主题是:“催促新的产生,对于有害于新的旧物,则竭力加以排击。

”(《三闲集·我和〈语丝〉始终》)4、研读文前提示,出示教与学的目标(投影)a)体会象征手法的表达作用。

b)体会含蓄隽永的意境。

c)感受作者的情感。

5、检查预习,思考:文中作者写了秋夜中的哪些景物。

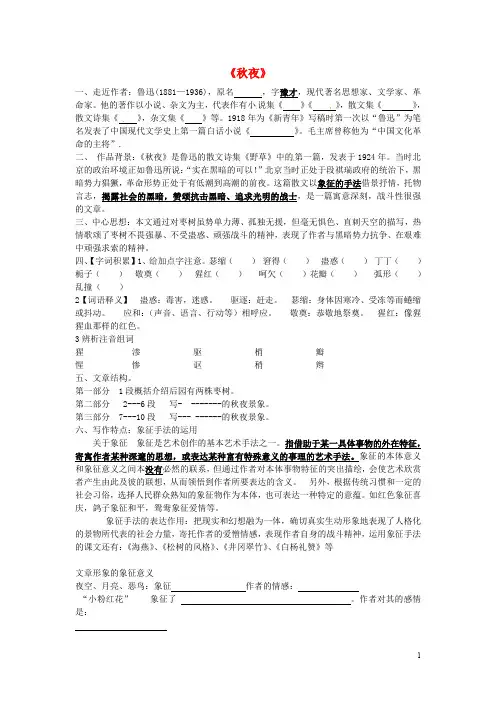

《秋夜》一、走近作者:鲁迅(1881—1936),原名,字豫才,现代著名思想家、文学家、革命家。

他的著作以小说、杂文为主,代表作有小说集《》《》,散文集《》,散文诗集《》,杂文集《》等。

1918年为《新青年》写稿时第一次以“鲁迅”为笔名发表了中国现代文学史上第一篇白话小说《》。

毛主席曾称他为“中国文化革命的主将”.二、作品背景:《秋夜》是鲁迅的散文诗集《野草》中的第一篇,发表于1924年。

当时北京的政治环境正如鲁迅所说:“实在黑暗的可以!”北京当时正处于段祺瑞政府的统治下,黑暗势力猖獗,革命形势正处于有低潮到高潮的前夜。

这篇散文以象征的手法借景抒情,托物言志,揭露社会的黑暗,赞颂抗击黑暗、追求光明的战士,是一篇寓意深刻,战斗性很强的文章。

三、中心思想:本文通过对枣树虽势单力薄、孤独无援,但毫无惧色、直刺天空的描写,热情歌颂了枣树不畏强暴、不受蛊惑、顽强战斗的精神,表现了作者与黑暗势力抗争、在艰难中顽强求索的精神。

四、【字词积累】1、给加点字注意。

瑟缩()窘得()蛊惑()丁丁()栀子()敬奠()猩红()呵欠()花瓣()弧形()乱撞()2【词语释义】蛊惑:毒害,迷惑。

驱逐:赶走。

瑟缩:身体因寒冷、受冻等而蜷缩或抖动。

应和:(声音、语言、行动等)相呼应。

敬奠:恭敬地祭奠。

猩红:像猩猩血那样的红色。

3辨析注音组词猩渗驱梢瓣惺惨讴稍辫五、文章结构。

第一部分 1段概括介绍后园有两株枣树。

第二部分 2---6段写- -------的秋夜景象。

第三部分 7---10段写--- ------的秋夜景象。

六、写作特点:象征手法的运用关于象征象征是艺术创作的基本艺术手法之一。

指借助于某一具体事物的外在特征,寄寓作者某种深邃的思想,或表达某种富有特殊意义的事理的艺术手法。

象征的本体意义和象征意义之间本没有必然的联系,但通过作者对本体事物特征的突出描绘,会使艺术欣赏者产生由此及彼的联想,从而领悟到作者所要表达的含义。

另外,根据传统习惯和一定的社会习俗,选择人民群众熟知的象征物作为本体,也可表达一种特定的意蕴。

课前预习

1.读课文,解决生字词。

目夾( shǎn ):眨巴眼;眼睛很快地开闭。

蛊惑( gǔhuò):毒害,迷惑。

蛊,古代传说可以害人的毒虫

瑟缩( sèsuō)猩红( xīng )

丁丁( zhēng )栀子(zhī)

课堂练习

1.作者的写作思路是怎样的?

先写室外:枣树---天空---野花草---枣树---天空和枣树---“我”吃吃的笑

再写室内:小青虫---灯罩---栀子花---枣树的梦想---小青虫

2. 分析内容,指出事物的特点、象征意义、作者的情感态度:

夜空、月亮、恶鸟-------黑暗的势力(厌恶、痛恨)

小粉红花(野花草)--枣树的群众基础(赞美、颂扬)

枣树-------反抗黑暗恶势力的战士形象(赞美、颂扬)

小飞虫-------追求光明的力量(喜爱、赞美)

3.课后二题。

4.归纳主题。

5.《秋夜》是____散文诗集____的第一篇,发表于

____年。

6.《秋夜》所采用的主要表现手法是_____。

•课后复习

•必做题

• 1.鲁迅写作《秋夜》时,正和北洋军阀黑暗统治及封建势

•力进行着韧性的战斗。

· ( ) 2.《秋夜》中的“枣树”形象也是鲁迅自己的人格、精神和

•战斗豪情的诗意写照。

( )

• 3.鲁迅是在上海写成《秋夜》的。

( )

•选做题

• 1.简述《秋夜》的时代背景。

• 2.简析鲁迅《秋夜》运用象征手法抒情的艺术特点。

• 3.简述《秋夜》中“枣树”形象的象征意义。

·。

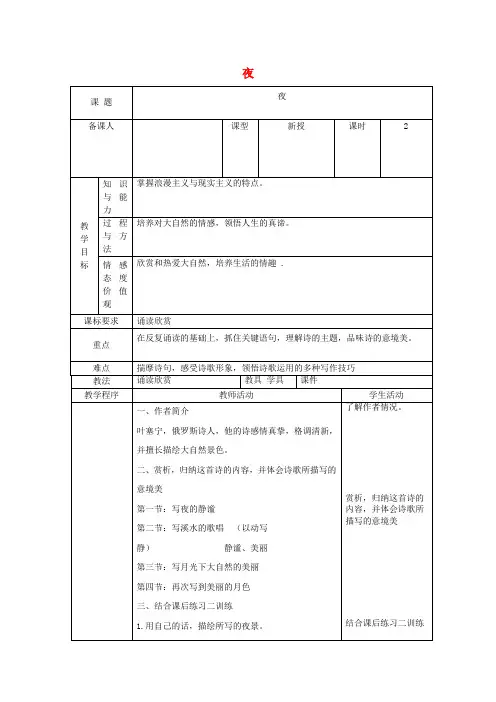

部编版九年级语文上册《夜》说课案重庆永川萱花中学初2008级11班李明遥整理一、教学目的:1.了解国民党反动派残酷屠杀革命志士的滔天罪行;在白色恐怖下,人民反抗意识正在增长;2.领会并学习细腻动人的心理描写和细节描写;3.领会并学习侧面描写和象征手法的运用。

二、教学重点、难点:1.重点: 细腻的心理描写和细节描写及其作用。

2.难点: 环境描写对表现主题的作用。

三、教学时数:两课时四、教学步骤 :第一课时词语补释:*抚慰:抚摩,安慰。

*韵律:指诗词中平仄格式和押韵规则。

*累赘:①多余、麻烦。

②(文字)不简洁。

③使人感到多余或麻烦的事物。

文中指拖累,重压。

累赘léizhuì*希冀:希望得到。

冀jì*滞钝:形容动作十分迟钝、不灵活。

*幽寂:幽静、寂寞。

*颓然:形容败兴的样子。

*况味:情形、滋味。

*矜夸:骄傲自夸。

*撩拨:挑逗,招惹。

撩拨liáobō*迷惘:由于分辨不清而感到不知怎么办。

惘wǎng失意,精神恍惚。

*晕眩:头脑发昏,眼睛昏花。

yùnxuàn*郁抑:郁结压抑。

指蓄积在心头的忧愁、气愤得不到发泄。

*哀厉:形容声音悲哀而尖锐。

*莫可名状:无法用语言来形容。

名: 用语言说出、表达。

状: 描绘,形容。

背景简介:叶圣陶先生的部编版九年级语文上册《夜》发表于1927年11月,它反映了“四·一二”大屠杀之后,一段白色恐怖时期人民生活的一个侧面。

1924年至1927年,是我国现代史上反对军阀的第一次大革命。

1926年7月正式开始了北伐,使短时期内取得了很大的进展。

但是由于党内负责人陈独秀犯了右倾机会主义的错误,放弃了党的领导权,致使隐藏在革命队伍内部的国民党蒋介石大权独揽,当北伐军乘势长驱攻克上海之后,蒋介石露出了反革命的真面目,以清党为名,在上海发动了惨绝人寰的“四·一二”大屠杀,使大革命遭到了失败。

大革命失败后,国民党变本加厉,在国统区实行了白色恐怖,对共产党人和革命队伍进行了野蛮的血腥屠杀,他们对共产党人和革命队伍的态度是“宁可错杀千人,也不放走一个。