心理学练习题

- 格式:doc

- 大小:121.00 KB

- 文档页数:23

普通心理学练习题及答案一、单选题1、下列属于个性心理特征的成分有()。

(A)能力(B)需要(C)动机(D)信念2、人的听觉主要受()的控制。

(A)额叶(B)顶叶(C)枕叶(D)颞叶3、巴甫洛夫认为神经活动的基本过程是()。

(A)兴奋(B)抑制(C)兴奋与抑制(D)反射4、“谈虎色变”是一种条件反射的表现,它属于()。

(A)第一信号系统的活动(B)第二信号系统的活动(C)两种信号系统相结合(D)以上答案都不对5、感受性是()。

(A)能引起感觉的最小刺激量(B)感觉器官对适宜刺激的感觉能力(C)感觉阈限的大小(D)最小可觉差的大小6、听觉的适宜刺激是()。

(A)空气振动(B)物体振动(C)空气(D)声源7、下列关于听觉特性的描述不正确的是()。

(A)声音有音调、响度和音色三种性质(B)声波的频率越低,音调就越高(C)声波的振幅越大,声音就越响(D)日常生活的声音大多是声波混合的结果8、下列关于平衡觉的说法不正确的是()。

(A)平衡觉也叫做静觉(B)平衡觉的感受器是前庭器官(C)人平躺的时候,平衡觉较弱(D)平衡觉是人对自己身体位置与地心引力关系的反映9、两可图形反映出人对事物知觉的()。

(A)整体性(B)选择性(C)恒常性(D)理解性10、一位亲眼目睹美国9.11事件的妇女到现在头脑中还经常浮现出那悲惨的一幕。

这属于()。

(A)形象记忆(B)情景记忆(C)情绪记忆(D)动作记忆11、下面可以体现思维的概括性的有()。

(A)把事物的各部分和属性结合起来,形成一个整体(B)把事物加以对比,确定它们的相同点和不同点(C)从一类事物中抽取出共同属性,形成抽象地认识(D)在头脑中把两个事物联系起来,求同存异12、根据()可以把思维分成动作思维、形象思维、抽象思维三类。

(A)思维的形态(B)思维的结构(C)思维的方向(D)思维的创造水平13、下面哪一种对梦的态度是正确的()。

(A)梦是一种正常的生理和心理现象。

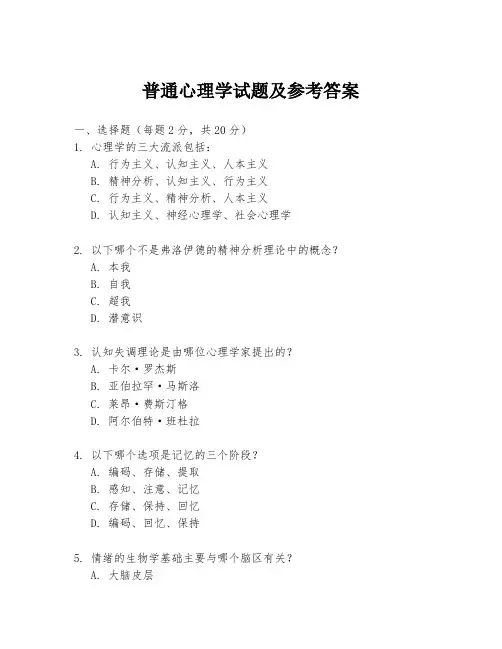

普通心理学练习题一、选择题(每题2分,共20分)1. 普通心理学研究的主要内容是:A. 心理现象的生物学基础B. 心理现象的社会学基础C. 心理现象的哲学基础D. 心理现象的心理学基础2. 心理学的三大流派是:A. 行为主义、认知主义、精神分析B. 行为主义、人本主义、精神分析C. 认知主义、人本主义、精神分析D. 行为主义、认知主义、人本主义3. 以下哪个选项不属于心理学的研究方法?A. 实验法B. 观察法C. 调查法D. 演绎法4. 心理学的科学性体现在:A. 研究方法的多样性B. 研究对象的复杂性C. 研究过程的严谨性D. 研究结果的可重复性5. 心理测量的主要目的是:A. 诊断心理疾病B. 评估心理健康状况C. 预测个体行为D. 所有以上选项6. 弗洛伊德的精神分析理论主要关注的是:A. 意识层面的心理过程B. 潜意识层面的心理过程C. 社会文化对心理的影响D. 认知过程对行为的影响7. 以下哪个概念不属于认知心理学的范畴?A. 注意力B. 记忆C. 情绪D. 人格8. 人本主义心理学强调的是:A. 个体的自我实现B. 个体的适应性C. 个体的生物本能D. 个体的社会角色9. 心理发展的关键期是指:A. 个体在特定时期对某些刺激特别敏感的时期B. 个体在任何时期都能对刺激做出反应的时期C. 个体在任何时期都能学习新技能的时期D. 个体在任何时期都能改变心理特征的时期10. 以下哪个选项不是情绪的功能?A. 适应功能B. 动机功能C. 社会功能D. 抑制功能二、填空题(每题1分,共10分)1. 心理学是研究______和______的科学。

2. 心理学的主要分支包括发展心理学、______心理学、______心理学等。

3. 行为主义心理学的代表人物是______,他主张通过观察可测量的行为来研究心理过程。

4. 认知心理学认为,______是理解人类行为的关键。

5. 弗洛伊德的精神分析理论中,______是人格结构的核心。

1.单选:研究中处于被动地位,因果关系难以测量的方法是(A)A.观察法B.调查法C.自然实验法D.实验室实验法2.单选:意志行动准备阶段的主要任务是(A)A.在思想上确立行动目的,选择行动的方案B.克服那些妨碍达到既定目的的动机和行为C.不断审视行动计划D.坚定执行既定计划3.单选:大脑左半球主要对(D)负责A.空间能力,积极情感B.空间能力,消极情感C.言语能力,消极情感D.言语能力,积极情感4.单选:当学生分心时,教师通过提问来引起学生的注意,这种注意叫做(A)A.有意注意B.无意注意C.有意后注意D.随意注意5.单选:朱老师上课时经常将每节课的教学重点内容圈出来,加强学生对这些重点内容的理解,这体现了知觉的(B)A.强度律B.差异律C.活动律D.对比律6.单选:课程教学要求教师的语言要抑扬顿挫,符合感知的(A)A.强度律B.差异律C.活动律D.组合律7.单选:在班会活动中,班主任围绕着“男女生如何正常交往”这一话题跟同学们进行了座谈,教给同学们适度交往的方式方法,这属于(B)A.陈述性知识B.程序性知识C.策略性知识D.认知性知识8.单选:下列选项中,常常被用来改善个别学生在课堂上的捣乱行为,也可用于整个捣乱班级行为矫正的最有效方法是:(A)A.以家庭为背景的强化B.个人日志卡C.整班代币强化D.集体绩效系统9.多选:学生的心理发展主要包括( ABCD)方面A.认知B.情感C.人格D.社会性争议性比较大。

建议选择ABCD。

10.单选:某老师认为学生对三角形定义的学习总结,有助于正方形定义的学习。

那么这位老师更多受到以下哪种理论的影响(B)A.相同要素说B.形式训练说C.元认知理论D.情境性理论11.单选:考试时想不起来的知识,一出考场却想了起来。

这种遗忘称为(D)A.干扰抑制B.暂时性遗C.永久性遗忘D.动机性遗忘12.单选:下列说法正确的是(B)A.心理过程是具有鲜明的静态特性的心理现象B.个性心理是一个人在社会生活实践中现成相对稳定的各种心理现象的总和C.自我意识是一种内在的决定着人对事物态度和行为系统D.心理状态有它的认识侧面、情感侧面、意志侧面,是个性结构中的自我调节系统【答案】B【解析】心理过程是人在认识和对待事物时产生的心理现象,具有鲜明的动态特征,其活动呈一个明显的发生、发展或变化以至结束的过程。

心理学练习题

心理学练习题一:认知与学习

1. 请描述巴纳斯和休利特的记忆模型,并分析其在学习和记忆过程中的应用。

心理学练习题二:人格与社会心理学

1. 解释人格理论中的五大特质模型,以及它们如何影响个体的行为和思维方式。

心理学练习题三:发展心理学

1. 根据皮亚杰的认知发展阶段理论,描述和解释儿童在不同阶段的认知能力和思维方式。

心理学练习题四:心理评估与测量

1. 请概述心理评估的目的和方法,并解释为什么心理测量工具需要具备良好的信度和效度。

心理学练习题五:心理障碍与治疗

1. 解释儿童早期创伤对心理健康的影响,并讨论相关治疗方法和干预措施。

心理学练习题六:情绪与动机

1. 请解释情绪的定义和功能,并探讨情绪对个体行为的影响。

心理学练习题七:认知失调与解决问题

1. 解释什么是认知失调,并提供一些解决认知失调的方法和策略。

心理学练习题八:社会影响力

1. 解释康福曼和巴提利斯的从众理论,并提供一些社会影响对行为的实际例子。

心理学练习题九:跨文化心理学

1. 解释跨文化心理学的重要性,并讨论不同文化背景对认知和行为的影响。

心理学练习题十:心理健康与幸福

1. 探讨心理健康和幸福的关系,并提供一些建立积极心理健康的方法和技巧。

以上是心理学练习题的内容,希望对你的学习和思考有所帮助。

多项选择题:1.当今建构主义学习理论的基本观点包括(abc)A.知识观B.学习观C.学生观D.教师观2.下列选项属于心智技能的有(acd)A.读书B.跑步C.记忆D.计算3.根据迁移过程中所需要的内在心理机制的不同,可将迁移划分为(bcd)A.具体迁移B.同化性迁移C.顺应性迁移D.重组性迁移4.依据新知识与原有认知结构的关系,可将知识学习分为(abd)A.上位学习B.下位学习C.概念学习D.并列结合学习5.为了有效地观察直观对象,必须运用感知规律,突出直观对象的特点,这些感知规律包括(abcd)A.强度律B.活动律C.组合律D.差异律单项选择题1.教育心理学作为一门分支学科诞生于(D)A.二次世界大战以后B.20世纪50年代C.20世纪60年代末D.1903年2.将学业成功或失败归因于个人外部的稳定因素,指的是(C)A.能力B.努力C.任务难度D.运气3.格式塔心理学家提出的迁移理论是(C )A.共同要素说B.概括原理说C.关系转换说D.学习定势说4.小明原来见了陌生人就躲避。

上幼儿园一个月后,小明的这种行为消失了。

据加涅的学习结果分类,这里发生的学习是(B )A.言语信息B.态度C.动作技能D.智慧技能5.根据学习的定义,下列属于学习的现象是(D)A.吃了酸的食物流唾液B.望梅止渴C.蜘蛛织网D.儿童模仿电影中的人物的行为6.小明在两岁时就学会了背“床前明月光,疑是地上霜”这首唐诗。

按照加涅的学习结果分类,这里发生的学习是(A)A.言语信息B.态度C.动作技能D.智慧技能7.在学习分数后学习百分数,这种学习最宜用哪种模式进行教学(B)A.上位学习B.下位学习C.并列学习D.发现学习8.下列对前运算阶段儿童思维描述不正确的是(C)A.单维思维B.思维的不可逆性C.思维的可逆性D.自我中心9.当一个不爱学习的学生表现出良好的学习行为时,老师撤除对他的批评,老师的这一做法属于。

(B)A.正强化B.负强化C.消退D.惩罚10.奥苏贝尔认为,学生学习的实质是(A)A.有意义接受学习B.有意义发现学习C.发现学习D.探究学习一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。

2023年心理学测试题库(含答案)一、选择题1. 在心理学中,"自我实现"是指:A. 个体追求满足欲望的过程B. 个体达到最高水平的自我发展C. 个体与他人的协同作用D. 个体处理冲突和压力的能力2. 下列哪项不属于认知心理学的研究内容?A. 记忆B. 注意C. 个体差异D. 推理3. 心理学中,"情绪智力"一词用来描述个体的:A. 推理和问题解决能力B. 抑制和冲动控制能力C. 感知和情感识别能力D. 运动和协调能力4. 以下哪项不是社会心理学的研究领域?A. 群体行为B. 人格与个体差异C. 人际关系与沟通D. 疾病与治疗5. 下列哪项不属于发展心理学的研究范畴?A. 婴儿的认知发展B. 青少年的社会化过程C. 成年人的性格特征D. 老年人的智力衰退二、简答题1. 请简述经典条件作用是什么?2. 什么是心理测试?简单描述心理测试的基本原理。

3. 请阐述压力与情绪之间的关系。

4. 什么是研究理论?简述经典条件作用和操作性条件作用之间的区别。

5. 简要解释认知心理学的研究对象和方法。

三、问答题1. 请列举并解释至少三种心理疾病,并简述其症状和治疗方法。

2. 简述人格心理学的主要研究内容,并解释其中一种人格理论。

3. 请阐述社会认知理论的基本原理并提供一个例子。

4. 什么是心理干预?请结合一个具体的案例说明心理干预的过程和效果。

5. 解释智力的定义,并简要讨论智力测量的有效性和局限性。

四、综合题请结合成年人的心理健康问题,从心理学角度给出以下方面的建议:1. 心理健康的重要性和维护方法2. 压力管理和应对策略3. 社交支持和人际关系的建立4. 积极的情绪调节和疾病预防5. 健康生活方式的培养与维持五、附加题请根据自己的兴趣和知识,在心理学领域编写一道选择题,并提供其答案和解释。

六、答案解析1. B:个体达到最高水平的自我发展。

个体实现自我潜能和成长的过程称为自我实现。

第一章导论一、名词解释观察法实验法条件反射二、选择1、心理现象分为()A、心理过程与个性心理B、认知过程与个性心理C、情感过程与个性心理D、意志过程与个性心理2、心理过程包括()A、认识过程、情感过程、行为过程B、知觉过程、情感过程、行为过程C、感觉过程、知觉过程、意志过程D、认识过程、情感过程、意志过程3、个性心理特征是在()实践的基础上形成和发展起来的A、认知过程B、情感过程C、意志过程D、认知过程、情感过程、意志过程4、自然实验法的优点是()A、减少人为性,提高真实性B、减少人为性,降低真实性C、提高人为性,增加真实性D、提高人为性,降低真实性5、()年,冯特在德国的莱比锡大学建立第一个心理学实验室被界定为心理学的诞生A、789B、1879C、1798D、18976、()被誉为心理学之父或心理学第一人A、冯特B、洛克C、笛卡儿D、缪勒7、人的个性差异主要表现在( )A 认识过程、情感过程、意志过程B 能力、气质、性格C 感知、记忆、思维、想象D 个性倾向性、个性心理特征8. “ 谈虎色变” 与“ 谈梅生津” 都是( )的表现形式。

A 、无条件反射B 、第一信号系统的条件反射C 、第二信号系统的条件反射D 、条件反射9.下列哪一选项属于条件反射( )A. 眨眼反射B. 吮吸反射C. 防御反射D. 信号反射10. 下列哪一选项属于第二信号系统的条件反射( )A. 望而生畏B. 谈梅生津C. 望梅止渴D. 尝梅生津4.最早对条件反射进行研究的是( ) 。

A 、谢切诺夫B 、巴甫洛夫C 、斯金纳D 、冯特11.()是关于心理实质的唯一正确的观点。

A.唯心主义心理观 B.唯物主义心理观C.辩证唯物主义心理观 D.灵魂论12.()是人的心理的源泉和内容。

A.自然环境 B.客观现实 C.人际关系 D.社会生活条件三、填空1、心理过程又叫心理活动,是心理发生、发展的过程。

2、根据心理过程的形成和作用,可将其分为、和-——三个方面,简称知、情、意。

心理学练习题第一章绪论一、填空题1、科学心理学诞生于_________年,其创始人是德国心理学家__________2、人的心理现象十分复杂,归纳起来可分为__________和_________两大部分。

前者包括__________.______________.和___________.后者包括__________.___________-和__________。

3、大脑皮层分四个叶:_________ __________._______.和__________。

4、心理既是客观的,又是主观的。

客观是就其反映的________而言;主观是就其反映的__________而言的。

5、儿童心理研究的常用方法有___________ __________._________。

6、个性形成有赖于个人心理的___________和个人所处的________。

7、人的心理的实质在于它是_______________。

8、人脑最发达的部分是____________。

它是整个有机体活动的_____________。

9、大脑最基本的活动方式是___________。

它分为___________和_____________。

10、______________是最基本的心理过程。

11、个性形成的主要标志在于一个人有能力根据__________形成自己的态度系统,并根据这一态度系统采取___________。

12、_________是心理的源泉和内容,心理是__________的机能心理在____________中发展。

13、心理的主观能力性表现在:(1)因受个人的__________和_________的影响而使反映带有个人的特点;(2)能____________和____________人的行为,反作用于客观现实。

14、个性的基本性质是________,__________和_________。

15、对小学儿童而言,________活动和____________活动对他们个性的形成和发展起着主导作用。

普通心理学试题及参考答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 心理学的三大流派包括:A. 行为主义、认知主义、人本主义B. 精神分析、认知主义、行为主义C. 行为主义、精神分析、人本主义D. 认知主义、神经心理学、社会心理学2. 以下哪个不是弗洛伊德的精神分析理论中的概念?A. 本我B. 自我C. 超我D. 潜意识3. 认知失调理论是由哪位心理学家提出的?A. 卡尔·罗杰斯B. 亚伯拉罕·马斯洛C. 莱昂·费斯汀格D. 阿尔伯特·班杜拉4. 以下哪个选项是记忆的三个阶段?A. 编码、存储、提取B. 感知、注意、记忆C. 存储、保持、回忆D. 编码、回忆、保持5. 情绪的生物学基础主要与哪个脑区有关?A. 大脑皮层B. 边缘系统C. 小脑D. 脑干二、填空题(每空1分,共10分)6. 心理学研究的四个主要领域包括________、________、________和应用心理学。

7. 根据马斯洛的需求层次理论,最基本的需求是________。

8. 认知心理学主要研究的是________、________、思维和语言。

9. 学习理论中的强化是指通过________来增加某种行为发生的频率。

10. 社会心理学研究的内容包括社会认知、社会影响和________。

三、简答题(每题10分,共20分)11. 简述弗洛伊德的心理结构理论。

12. 解释什么是认知失调,并给出一个生活中的例子。

四、论述题(每题15分,共30分)13. 论述人本主义心理学的主要观点及其对现代心理学的影响。

14. 论述情绪智力理论,并讨论其在教育和职场中的应用。

五、案例分析题(共20分)15. 阅读以下案例:小张是一位大学生,最近他发现自己在准备期末考试时,总是感到焦虑和不安。

请分析小张可能的心理问题,并提出相应的应对策略。

参考答案一、选择题1. C2. D3. C4. A5. B二、填空题6. 生物心理学、发展心理学、认知心理学7. 生理需求8. 感知、注意9. 正向反馈10. 社会关系三、简答题11. 弗洛伊德的心理结构理论认为人的心理由本我、自我和超我三个部分组成。

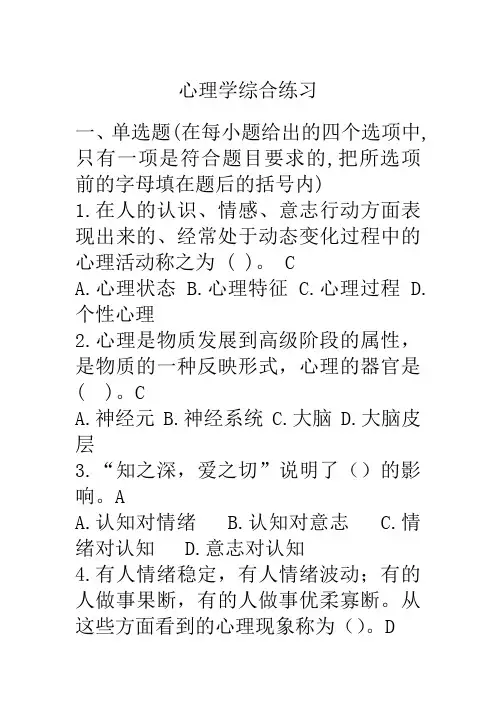

心理学综合练习一、单选题(在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,把所选项前的字母填在题后的括号内)1.在人的认识、情感、意志行动方面表现出来的、经常处于动态变化过程中的心理活动称之为 ( )。

CA.心理状态B.心理特征C.心理过程D.个性心理2.心理是物质发展到高级阶段的属性,是物质的一种反映形式,心理的器官是( )。

CA.神经元B.神经系统C.大脑D.大脑皮层3.“知之深,爱之切”说明了()的影响。

AA.认知对情绪B.认知对意志C.情绪对认知D.意志对认知4.有人情绪稳定,有人情绪波动;有的人做事果断,有的人做事优柔寡断。

从这些方面看到的心理现象称为()。

DA.情感过程B.心理状态C.意志过程D.心理特征5.心理学把灵感、心境等心理现象称为()。

DA.认知过程B.心理特征C.情感过程D.心理状态6.人脑是产生心理的器官,它提供了心理产生的可能性,但如果没有()的作用,心理活动就无法产生,它是心理活动产生的源泉。

BA.社会实践B.客观现实C.主观能动性D.意志7.惯用右手的人,左半球的( )能力占优势。

BA.情绪的表达和识别B.言语C.音乐D.美术8.新生儿生下来遇冷空气就哭是()。

CA.经典条件反射B.操作条件反射C.非条件反射D.条件反射9.无脊锥动物的心理发展水平处于( )。

AA.感觉阶段B.知觉阶段C.思维萌芽阶段 D.意识阶段10.夜晚的霓虹灯广告主要在于吸引人们的()。

BA.有意注意B. 无意注意C. 有意后注意D. 注意转移11.注意的转移与人的神经活动的()特性有关。

CA.强度 B. 兴奋性 C. 灵活性D. 平衡性12.( )是心理活动顺利进行的重要条件,它对心理活动具有选择功能、维持功能、调节功能。

AA.注意B.记忆C.表象D.想象13.当个体专注某一对象时,视听感觉器官会产生周期性地加强和减弱的变化,这种现象心理学称之为注意的 ( )。

BA.分配B.起伏C.稳定D.转移14.司机开车需要的是()。

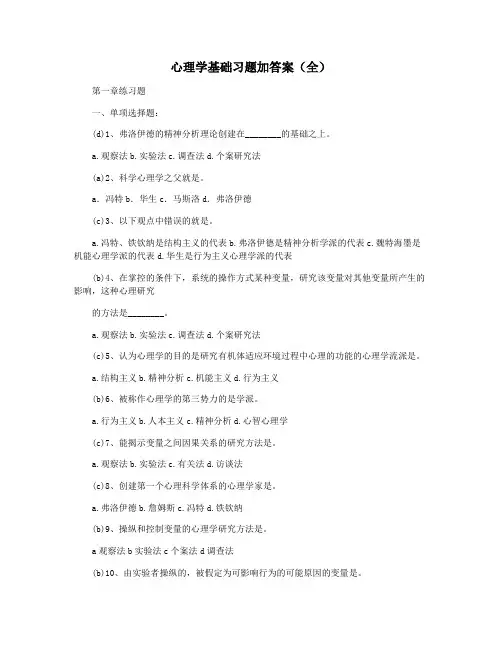

心理学基础习题加答案(全)第一章练习题一、单项选择题:(d)1、弗洛伊德的精神分析理论创建在________的基础之上。

a.观察法b.实验法c.调查法d.个案研究法(a)2、科学心理学之父就是。

a.冯特b.华生c.马斯洛d.弗洛伊德(c)3、以下观点中错误的就是。

a.冯特、铁钦纳是结构主义的代表b.弗洛伊德是精神分析学派的代表c.魏特海墨是机能心理学派的代表d.华生是行为主义心理学派的代表(b)4、在掌控的条件下,系统的操作方式某种变量,研究该变量对其他变量所产生的影响,这种心理研究的方法是________。

a.观察法b.实验法c.调查法d.个案研究法(c)5、认为心理学的目的是研究有机体适应环境过程中心理的功能的心理学流派是。

a.结构主义b.精神分析c.机能主义d.行为主义(b)6、被称作心理学的第三势力的是学派。

a.行为主义b.人本主义c.精神分析d.心智心理学(c)7、能揭示变量之间因果关系的研究方法是。

a.观察法b.实验法c.有关法d.访谈法(c)8、创建第一个心理科学体系的心理学家是。

a.弗洛伊德b.詹姆斯c.冯特d.铁钦纳(b)9、操纵和控制变量的心理学研究方法是。

a观察法b实验法c个案法d调查法(b)10、由实验者操纵的,被假定为可影响行为的可能原因的变量是。

a.自变量b.因变量c.中介变量d.毫无关系变量(c)11、用实验内省的方法分析各种经验是指,研究者操纵刺激(视觉的、听觉的、皮肤觉的等),使之存有系统地变化,使被试根据自己的主观推论作出反应(例如按键)或报告自己对于某种提振的体会。

这种“内省法”属现代心理学的哪个流派?a、功能主义b、行为主义c、结构主义d、精神分析(c)12、指出“男性和女性的基本婚配标准(例如年龄)在世界各种相同文化中具备显著的普遍性,根源在于早期人类男性和女性在繁殖和抚养方面所面临的不同的适应性问题。

”这一观点属于当代心理学取向中的哪一个分支?a、生理心理学b、犯罪行为遗传学c、演化心理学d、心智神经科学(a)13、由研究者直接观察记录研究对象的行为,从而了解事物的特征或规律性的方法是__________。

第一、二章绪论、心理的实质一、填空:1.人的心理现象极为复杂,它可概括为(个性心理)和(心理过程)两大部分。

2.心理过程是人脑对客观现实的反映过程,它包括(认知活动)、(情绪活动)和(意志活动)等动态过程。

个性心理包括(个性倾向性)和(个性心理特征)两个方面。

3.1879年,德国莱比锡大学的(冯特)创立的第一所心理实验室标志着心理学成为一门独立的科学。

4.心理学研究应当遵循的主要原则有(客观性原则)、(发展性原则)、(系统性原则)和(道德性原则)等。

5.心理学的研究方法很多,其中最基本的是(观察法)和(调查法)两种。

6.心理实验法包括(自然实验法)和(实验室实验法)两种基本形式。

7.认识过程包括(感知)、(感觉)、(记忆)、(思维)和(想象)。

其核心的心理是(思维)8.个性倾向性包括(需要)、(动机)、(兴趣)、(理想)、(信念)、(世界观和价值观)。

9.个性心理特征包括(能力)、(气质)和(个性)。

10.(脑)是心理的器官,心理是脑的(机能)。

11.(客观事实)是心理的源泉,心理是客观现实(主观)的、(能动)的反映。

12.“仁者见仁,智者见智”,说明了心理的(主观能动性)。

二、选择题1.第一个心理实验室于1879年创立于( D )。

A.俄国B.中国C.美国D.德国2.心理现象又被称为( A )。

A.心理过程 B.心理活动 C.心理规律 D.个性心理3.心理现象与其他物质现象一样,始终处于发展变化之中,因此,在研究中必须遵循( B )。

A.客观性原则 B.发展性原则 C.系统性原则 D.循序渐进原则4.( B )在心理学中的应用,标志着心理学真正走上了科学化的道路,成为一门独立的学科。

A.观察法 B.实验法 C.经验总结法 D.调查法5.( C )是关于心理实质的唯一正确的观点。

A.唯心主义心理观 B.唯物主义心理观C.辩证唯物主义心理观 D.灵魂论6.( B )是人的心理的源泉和内容。

A.自然环境 B.客观现实 C.人际关系 D.社会生活条件7、“谈虎色变”属于( B )A、无条件反射B、条件反射三、判断题1.心理学的基本任务是探讨和窥测别人心理究竟在想什么。

《心理学》练习题一一填空题1 心理学作为一门独立的学科是从德国心理学家___于__年建立第一个心理学实验室开始的。

2 与注意稳定性相反的注意品质是___________________。

3 已掌握的技能对以后的技能产生影响,这种心理现象称为_______________。

4 神经元具有______________,______________和整合信息的功能。

5 对数定律,即______________是______________的对数函数,是由____________提出的。

6 心理动力学理论由___________提出,认为行为的主要目的是______________。

7 用英文字母简写正电子发射断层扫描技术为______,功能性磁共振成象技术为________。

8 现代心理学是一门研究个体行为及_______________的科学。

9 在人知觉深度的双眼线索中,最重要的双眼线索是___________________。

10 颜色具有三个基本特性即色调、______________和_____________。

11 心理学家从事基础研究的目的是________、__________、__________和__________。

应用心理学家还有第五个目的----提高人类生活的质量,这些目标构成了心理学事业的基础。

12 社会心理学主要研究人际间的___________和___________对行为的控制和影响。

13 边缘系统由海马、____________和____________三个结构组成。

14 颜色混合分为_____________和____________两种。

15 记忆过程的首要环节是________________。

16 复述分为_____________和_________________。

17 定势有____________、____________和___________三种。

普通心理学练习题及答案一、单选题1、下列属于个性心理特征的成分有( )。

(A)能力(D\ 曲'(B)需'要(C)动机(D)信念2、人的听觉主要受( )的控制。

(A)额叶(B)顶叶(C)枕叶(D)颞叶3、巴甫洛夫认为神经活动的基本过程是( )。

(A)兴奋(B)抑制(C)兴奋与抑制(D)反射4、“谈虎色变”是一种条件反射的表现,它属于( )(A)第一信号系统的活动(B)第二信号系统的活动(C)两种信号系统相结合(D)以上答案都不对5、感受性是( )。

(A)能引起感觉的最小刺激量(B)感觉器官对适宜刺激的感觉能力(C)感觉阈限的大小(D)最小可觉差的大小6、听觉的适宜刺激是( )。

(A)空气振动(B)物体振动(C)空气(D)声源7、下列关于听觉特性的描述不正确的是( )(A)声音有音调、响度和音色三种性质(B)声波的频率越低,音调就越高(C)声波的振幅越大,声音就越响(D)日常生活的声音大多是声波混合的结果8、下列关于平衡觉的说法不正确的是( )。

(A)平衡觉也叫做静觉(B)平衡觉的感受器是前庭器官(C)人平躺的时候,平衡觉较弱(D)平衡觉是人对自己身体位置与地心引力关系的反映9、两可图形反映出人对事物知觉的( )。

(A)整体性(B)选择性(C)恒常性(D)理解性10、一位亲眼目睹美国9.11 事件的妇女到现在头脑中还经常浮现出那悲惨的一幕。

这属于( )。

(A)形象记忆(B)情景记忆(C)情绪记忆(D)动作记忆11、下面可以体现思维的概括性的有( )。

(A)把事物的各部分和属性结合起来,形成一个整体(B)把事物加以对比,确定它们的相同点和不同点(C)从一类事物中抽取出共同属性,形成抽象地认识(D)在头脑中把两个事物联系起来,求同存异12、根据( )可以把思维分成动作思维、形象思维、抽象思维三类。

(A)思维的形态(B)思维的结构(C)思维的方向(D)思维的创造水平13、下面哪一种对梦的态度是正确的( )。

系部:班级:姓名:学号:1123456781234)。

)、)劳动的必系部:班级:姓名:学号:9、( )刺激的干扰,( )刺激长期作用导致注意的分散。

10、注意转移的快慢和难易取决于原来注意的( ),引起注意转移的新事物的( ),个体神经过程的( )。

11、注意的品质包括( )、( )、( )、( )。

12、引起无意注意的客观原因主要有( )、( )、( )、( )。

三、选择题 1、注意是一种( )。

A 独立的心理过程 B 心理过程的共同特性 C 个性心理特征 D 以上皆不是 2、人在反映外界事物时多数事物处于( )。

A 注意的中心 B 注意的边缘 C 注意范围之外 D 以上皆不是 3、个人的意志努力与( )关系密切。

A 无意注意 B 有意注意 C 有意后注意 D 以上皆不是 4、注意周期性的变化称为注意的( )。

A 起伏 B 分配 C 转移 D 以上皆不是 5、( )直接引起无意注意。

A 直接兴趣 B 学习动机 C 内容性质 D 具体任务 6、有的学生听课时做小动作,这是注意的( )。

A 转移 B 分配C 分心D 起伏7、下列哪个选项是注意稳定性的品质特点( )。

A 广度B 强度C 时间D 空间8、和注意的稳定性相反的注意品质是( )。

A 转移B 分配C 分心D 起伏 9、用霓虹灯做广告是利用了人的( )。

A 无意注意 B 有意注意 C 有意后注意 D 以上皆不是 四、判断题 1、无意注意就是没有注意。

( ) 2、当注意力不集中时,人们对当前感知的事物很难有清晰的认识,因此,注意是很重要的认识过程。

( ) 3、注意的稳定性意味着心理活动总是指向于同一对象。

( ) 4、注意的转移就是注意的分散。

( ) 5、“眼观六路,耳听八方”是指注意的分配。

( ) 6、一览无余、一目十行都说明人的注意范围很大。

( ) 7、注意的起伏是一种正常现象,能防止疲劳。

( ) 8、有的学生在课堂上边听课边做小动作,这是注意转移的表现。

心里学试题及答案心理学试题及答案一、选择题1.以下哪个是心理学的定义?A.研究个体心理活动和行为规律的社会科学。

B.研究大脑神经元活动的自然科学。

C.研究社会心理现象和群体行为的社会科学。

D.研究人类认识和思维过程的社会科学。

答案:A2.下列哪项不是心理学的基本研究方法?A.实验法B.问卷调查C.观察法D.案例研究答案:D3.心理学研究的主要对象是()。

A. 狂暴行为B.人的心理活动C. 心理治疗D.精神分裂症答案:B4.与“模糊”感知相对的是()。

A.透明感知 B.容易感知 C.困难感知 D.:以往感知答案:C5.心理活动最复杂、最高级的表现形式是()。

A.心理过程 B.行为 C.心理状态 D.心理素质答案:A二、判断题1.心理学的初衷是帮助人们改变不良习惯,使其变得更好。

A.正确 B.错误答案:B2.自我的意识是指个体对自己存在和特征的直接感受,也即所谓“我意识”。

A.正确 B.错误答案:A3.意识到身体已经疲劳,会发出报警信号,比如越走越远,已经没有力气继续下去。

A.正确 B.错误答案:A4.感知、注意、记忆、思维、想象是心理过程的主要环节。

A.正确 B.错误答案:A5.人的心理活动只有在意识到的情况下才会产生。

A.正确 B.错误答案:B三、简答题1.请解释心理谈话的概念以及它在心理治疗中的作用。

心理谈话是指心理治疗师通过与患者之间的对话交流,帮助患者认识和理解自己的心理问题,并通过有效的引导和指导帮助患者解决问题。

心理谈话在心理治疗中起着至关重要的作用,它可以帮助患者建立良好的心理状态,提升自我认知能力,增强解决问题的能力,缓解情绪困扰,改变不良行为习惯,提高生活质量。

2.简要介绍一下经典条件作用的原理及示例。

经典条件作用是一种学习方式,通过特定刺激和自然反应之间的反复关联,使无条件刺激逐渐获得条件反应的能力。

经典条件作用的原理是刺激的关联性,即两个刺激之间的时间和空间上的关联性。

举个例子,当一只狗听到铃声时会分泌唾液,这时铃声就是无条件刺激,唾液分泌是无条件反应。

《心理学》课程练习题系别:专业:班级:姓名:二○○九年八月第一章绪论一、填空:1.人的心理现象极为复杂,它可概括为(心理现象)、(心理过程)和(个性心理)几部分。

2.心理过程是人脑对客观现实的反映过程,它包括(认识过程)、(情感过程)和(意志过程)等动态过程。

3.一般而言,人的自觉的、清晰反映客观现实的心理活动,是以人的(注意)状态为基础并由此相伴随。

4.个性心理表征着个体心理的差异性与独特性,主要包括了(个性倾向性)和(个性心理特征)两方面。

5.个性心理特征是个体身上经常表现出来的、稳固的心理特点,主要包括了人的(能力)、(气质)和(性格)三方面。

6.行为是有机体对所处环境的反应,这种反应有三种基本形式,即(内在生理性反应)、(外在躯体性运动)和(人的言语活动)。

7.心理学研究中必须遵循的基本原则有(客观性)原则、(发展性)原则、(系统性)原则和(道德性)原则。

8.心理学的研究方法很多,其中最基本的方法是(观察法)和(调查法)两种。

9. 心理实验法包括(自然实验法)和(实验室实验法)两种基本形式。

10.(1879)年,德国莱比锡大学的(冯特)创立的第一所心理实验室标志着心理学成为一门独立的科学。

二、选择题1.第一个心理实验室于1879年创立于(D)。

A.俄国B.中国C.美国D.德国2.心理现象又被称为(B)。

A.心理过程 B.心理活动 C.心理规律 D.个性心理3.心理现象与其他物质现象一样,始终处于发展变化之中,因此,在研究中必须遵循(B)。

A.客观性原则 B.发展性原则 C.系统性原则 D.循序渐进原则4.(B)在心理学中的应用,标志着心理学真正走上了科学化的道路,成为一门独立的学科。

A.观察法 B.实验法 C.经验总结法 D.调查法5.在实验中由实验者控制的刺激条件是(D)。

A.控制变量B.因变量C.反应变量D.自变量6.强调研究个体意识的功能的心理学流派是(B)。

A.构造主义心理学B.机能主义心理学C.行为主义心理学D.人本主义心理学7.教师想了解学生对作文的态度,让学生填写了问卷,与部分学生座谈,与个别学生谈话,找到了问题的原因。

他用的是(B)。

A.观察法B.调查法C.测验法D.实验法三、判断题1.心理学的基本任务是探讨和窥测别人心理究竟在想什么。

(×)2.心理现象既具有主观性,又具有客观性,所以,在研究它的时候必须坚持主客观相结合的原则。

(×)3.心理过程和个性心理是密切联系,不可分割的,二者有机地构成了人的完整的心理面貌,实现着心理活动。

(√)4.公元前四世纪,古希腊学者亚里士多德写成了最早的心理学专著《灵魂论》,它同样可以标志着心理学成为一门独立的科学。

(×)5.心理学的研究有其内容和形式两个方面,但主要的不是研究心理活动的形式及其规律,而是心理活动的具体内容。

(×)四、论述题学习心理学对做一个合格的人民教师有何意义?第二章心理的实质及个体心理的发展一、名词解释心理发展:是个体从不成熟到成熟的阶段,是个体对客观现实反映活动的扩大、改善、提高的过程。

心理年龄特征:在人体心理发展的各个年龄阶段所表现出来的一般的、典型的、本质的特征。

二、填空:1.(脑)是心理的器官,心理是脑的(机能)。

2.(客观现实)是心理的源泉,心理是客观现实(主观)的、(能动)的反映。

3.“仁者见仁,智者见智”,说明了心理的(主观性)。

4.心理现象就其产生方式而言,都是脑的(反射)活动。

5.个体心理发展的基本规律有心理发展的(连续性与阶段性)、(方向性与顺序性)、(不平衡性)和(个体差异性)。

6.影响个体心理发展的因素主要有(遗传因素)、(生理因素)、(环境因素)和个体自身的(主观因素)。

7.人的心理活动是由(客观现实)引起的,具有客观性,但由于人的知识经验、生活经历以及个性特点等的差异,使人的心理活动带上了鲜明的(个性特色),因此,人的心理活动又具有(独特)性。

三、选择题1.(C)是关于心理实质的唯一正确的观点。

A.唯心主义心理观 B.唯物主义心理观C.辩证唯物主义心理观 D.灵魂论2.( B)是人的心理的源泉和内容。

A.自然环境 B.客观现实 C.人际关系 D.社会生活条件3.对于动物中的“母亲印刻”以及印度狼孩回归人类社会后难以学会人类基本行为方式和生活技能等两种现象,可以用来解释的观点是(A)。

A.个体心理发展存在关键期B.先天因素与后天因素相互作用论C.环境决定论D.遗传因素与环境因素相互作用论4.(B)是检验人的心理的唯一标准。

A.客观现实B.实践活动C.心理规律D.社会生活条件四、判断题1.所有唯物主义心理观都可以正确解释心理的实质。

(×)2.脑是心理的器官,心理是脑的机能,因此,只要有了正常人的脑,便可以产生人的心理。

(×)3.人的心理是对客观现实的主观反映,因而,不同的人对同一事物的反映不同,甚至同一个人在不同时期、不同情境下对同一事物的反映也不相同。

(√)4.人的心理是在社会环境中发生、发展的,社会环境是检验人的心理是否正确的唯一标准。

(×)5.人的心理的主观性表明:在某些情况下,人们可以凭人的主观臆测去反映客观现实。

(×)6.人对客观现实的反映是客观的,不应带有具体人的个别特点。

(×)7.人脑好比是一个加工厂,没有客观现实作为原材料是无法生产出产品的。

因而,只有在人脑与客观现实的相互作用下才能产生心理。

(√)五、简答题1.“狼孩”的事例,给了我们什么样的启示?答:心理是对客观现实的放映,其内容是客观的,人的环境必须是有人的社会实践活动参与其中,脱离了人的社会生活环境,必然不能建立起人的心理。

2.个体心理发展的基本规律有哪些?答:个体心理发展的基本规律有心理发展的连续性与阶段性、方向性与顺序性、不平衡性和个体差异性。

3.影响个体心理发展的因素有哪些?答: 影响个体心理发展的因素主要有遗传因素、生理因素、环境因素和个体自身的主观因素。

六、实例分析孟子自幼丧父,由孟母教养。

传说孟母为了教育孟子,曾三迁其舍,从“其舍近墓”到“近居市旁”,最后“徙舍学宫之旁”,终使孟子成为儒家大师。

这个故事说明什么道理?七、论述题为什么说人的心理既是客观的又是主观的?第三章心理状态一、名词解释:心理状态:指心理活动所具有的独特状况和相对稳定的品质。

注意:是人的心理活动或意识对一定对象的选择性和集中性。

无意注意:没有预定目的,也不需要意志努力,不由自主发生的注意。

有意注意:自觉的、有预定目的,并且需要意志努力的注意。

有意后注意:有预定目的,但不需要意志努力的注意。

注意的稳定性:指注意在一定时间内相对稳定地保持在注意对象上。

注意的转移:根据新的任务,主动地把故意从一个对象转移到另一个对象上。

二、填空题:1.注意具有三种功能,即(选择功能)、(保持功能)和(对活动的调节和监督功能)。

2.根据注意是否有预定目的和是否需要意志努力,注意可分为(有意注意)、(无意注意)和(有意后注意)三种。

3.注意的两个基本特点是(选择性)和(集中性)。

4.(注意的分散和分心)是与注意的稳定性相反的品质。

5.正上着课,突然一个人推门走了进来,同学们都不约而同地扭头去看他,此时产生的注意属(无意)注意。

三、选择题:1.人在高度注意时,其注意指向的范围(A)。

A.缩小 B.增大 C.没有变化 D.变化不显著2.鹤立鸡群就是与周围环境形成鲜明对比,这一注意现象是(B)。

A.随意注意 B.不随意注意 C.随意后注意 D.以上三种注意都不是3.这个东西我鼓起眼睛看了半天也没看出个名堂来,他一拿到手却豪不费力就看懂了它。

就他的注意来说,属(C)。

A.无意注意 B.有意注意 C.有意后注意 D.三者综合4.有的学生在上课时边听课边做小动作,这是注意的(B)。

A.分配 B.分散 C.转移 D.广度5.学生在听课的同时还可以作笔记,这属于注意的(D )。

A.广度 B.转移 C.分散 D.分配6.排除无关因素的干扰,是维持(B)的重要因素A.无意注意 B.有意注意 C.有意后注意7.良好的教学活动应充分利用学生的(D)。

A.无意注意 B.有意注意 C.有意后注意 D.有意注意与无意注意的相互转化8.“一目十行”“眼观六路,耳听八方”反映了注意在(A)方面的一个品质。

A.广度 B.转移 C.分散 D.分配9.小学儿童玩游戏机的水平不亚于成人,这是因为他们的注意(D)能力有了较好的发展。

A.广度 B.转移 C.分散 D.分配四、判断题1.无意注意就是基本上没有注意。

(×)2.通过观察人注意的外部表现,完全可以准确客观地判断其内部的注意状态。

(×)3.注意的分配和注意的分散其实并没有太大的区别。

(×)4.注意的转移要受注意原来紧张度的影响。

(√)5.注意的稳定性与注意对象的特征有关。

(√)6.教师的教学方法与维持学生的注意无关。

(×)7.注意的分配不受所从事的活动的熟练程度的影响。

(×)8.注意的稳定性就是指注意始终不变地指向和集中于注意对象的个别方面。

(×)9.与注意稳定性相反的品质是注意的转移。

(×)10.由于无意注意缺少目的性,必然会导致学习上的分心,所以要努力避免它。

(×)11.相对强度的刺激比绝对强度的刺激在引起无意注意的过程中具有更普遍、更重要的意义。

(√)12.大家正专心地看书,突然一个人尖叫了一声,大家一下都把目光投向了他,结果造成了注意的转移。

(×)。

五、简答题:1.课堂上如何引起和维持学生的有意注意?2.课堂上造成学生注意分散的原因有哪些?答:1、学习目的不明确,缺乏学习动力对学习表现出厌倦、淡漠;2、教学内容过深或过浅,不适应当前学生原有的知识水平,引不起学习兴趣,调动不起学习积极性;3、教学方法呆板、单调,缺乏启发性,造成学生学习枯燥、索然无味;4、意志力薄弱,怕艰苦,管不住自己,缺乏控制注意分散的能力;5、师生关系不融洽;6、教室内外的干扰;7、课堂上的偶发事件,分散学生注意。

第四章感知觉一、名词解释:感觉:是人脑对直接作用于感受器官的客观事物的个别属性的反映。

知觉:是人脑对直接作用于感受器官的客观事物的整体的反映。

感觉适应:同一刺激物在刺激强度不变的条件下持续作用于某一特定的感受器而使感受性发生变化的现象。

感觉对比:同一感受器接受不同刺激而产生感受性发生变化的现象。

观察:是知觉的一种特殊形式,它是有目的、计划和思维参与的比较持久的知觉。

二、填空题:1.感觉是人脑对(直接)作用于感官的客观事物的(个别属性)的反映。

2.知觉是人脑对(直接)作用于感官的客观事物的(整体)的反映。

3.根据信息的来源,可以把感觉分成(内部感觉)和(外部感觉)。