修改高一政史地政史地高中教育教育专区

- 格式:ppt

- 大小:1.05 MB

- 文档页数:13

第三单元近代西方资本主义政治制度的确立与发展第2课美国联邦政府的建立一、教学目标1.《课程标准》要求“说出美国1787年宪法的主要内容”,因此在学习过程中,要掌握1787年宪法制定的必要性和基本内容,理解“三权分立”、“权力制约与平衡”这些重要概念。

2.《课程标准》要求“说出联邦制的权力结构”,在学习过程中,要掌握美国政府权力的划分和归属,了解各自的运作和彼此的制约。

3.《课程标准》要求“比较美国总统制和英国君主立宪制的异同”,其实只要把握住这两种政体的特征,就不难比较了,同时还应理解英、美实行不同的政体是由它们的国情决定的。

二、重点难点【本课重点】:对美国1787年宪法中“分权与制衡”的理解与掌握【本课难点】:美国政治制度特点三、方法引领1.通过正确认识1787年宪法的进步性和局限性,培养把历史现象放在特定的历史条件下进行分析和培养的能力。

2.1787年宪法的本质是本课的难点,要回答这个问题,首先要对1787年宪法内容的深刻理解,认识1787年宪法确定了美国实行资产阶级共和制,从根本上否定了封建专制制度,维护了资产阶级的利益。

3.比较美国总统制和英国君主立宪制的异同也是本课的难点,要回答这个问题,要从英、美两国历史进程比较。

比较是历史学习中的一个重要方法,同学们要有意识的培养自己这方面的能力,学会“异中求同”和“同中求异”。

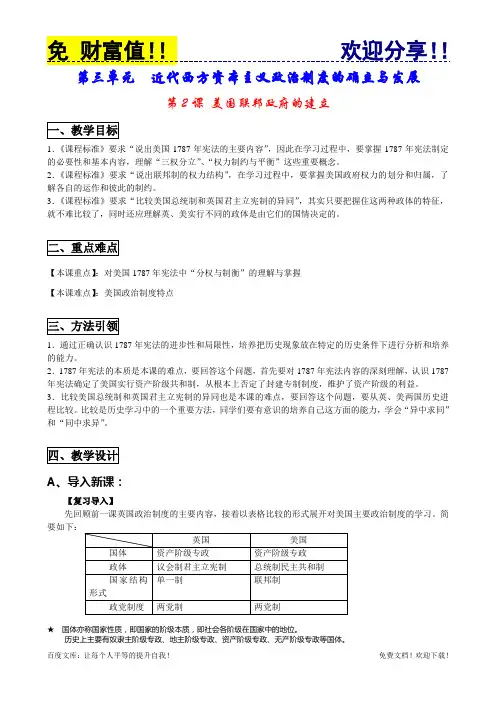

四、教学设计A、导入新课:【复习导入】先回顾前一课英国政治制度的主要内容,接着以表格比较的形式展开对美国主要政治制度的学习。

简要如下:英国美国国体资产阶级专政资产阶级专政政体议会制君主立宪制总统制民主共和制单一制联邦制国家结构形式政党制度两党制两党制★国体亦称国家性质,即国家的阶级本质,即社会各阶级在国家中的地位。

历史上主要有奴隶主阶级专政、地主阶级专政、资产阶级专政、无产阶级专政等国体。

我国的国体是人民民主专政,实质上即无产阶级专政;英、美等资本主义国家的国体是资产阶级专政。

1.3 从汉至元政治制度的演变教案1 (人教版必修1)三维目标1.知识与能力(1)通过掌握西汉的“中朝”与“外朝”、隋唐的三省六部制、宋朝的“二府”和元朝的中书省等权力机构的设置,理解封建皇帝加强君权、削弱相权是封建专制统治的必然要求。

(2)通过汉至元各朝代地方政治制度的演变,引导学生分析封建王朝加强中央集权,控制地方权力的目的和影响。

(3)通过对汉至元政治制度特点的剖析与归纳,培养学生运用历史唯物主义和辩证唯物主义基本观点分析历史问题的能力。

2.过程与方法(1)从剖析汉至元中央和地方政治制度的结构入手,引导学生逐步总结中国古代政治制度的特点。

(2)运用示意图,引导学生分析、比较历史事物的发展变化特点;通过学生制表或画示意图,促使学生动脑、动手。

3.情感态度与价值观专制主义中央集权加强,既有助于我国统一的封建多民族国家的巩固,但也阻碍中国社会的进步与发展。

教学重点中国古代重要的政治制度及其特点。

教学难点汉至元政治制度演变过程;一些重要历史概念的理解。

教具准备幻灯片。

课时安排1课时教学过程[导入新课]师:同学们,我国目前正在进行乡镇一级机构改革。

大家知道乡镇机构改革的原因和目的吗?生1:目前我国乡镇行政机构队伍庞大,干部职务过多,人浮于事,办事效率不高,加重了农民的经济负担。

生2:我国进行乡镇行政机构改革,就是要改革机构重叠、人浮于事和办事效率不高的局面,通过精简、整合等办法,进一步发挥乡镇行政机构的活力,促进农村经济的发展。

师:看来大家还是挺关心国家大事的。

我国目前对乡镇行政机构进行改革,主要是因为庞大的乡镇行政机构,已经成为我国农村财政的巨大负担,不利于我国农村社会的持续发展。

在我国古代,许多朝代也曾根据形势发展的需要,对中央和地方的权力机构进行改革。

在我们即将要学习的《从汉至元政治制度的演变》这一课中,就谈到这一问题。

(板书)从汉至元政治制度的演变[推进新课]1.中央政治制度的演变想想议议:师:大家看了电视连续剧《汉武大帝》后,知道汉武帝刘彻在继位之后,就急于对西汉王朝的政治制度进行改革。

两极世界的形成二战后以欧洲为中心的传统国际关系格局,让位于美、苏两极主宰世界的“雅尔塔体系”。

美国凭借大战中膨胀起来的政治、经济和军事实力,力图称霸全球,遏制共产主义,为此对社会主义国家推行“冷战”政策,先后出台了“杜鲁门主义”、“马歇尔计划”并组织“北约”。

苏联为尽快恢复战争创伤,捍卫反法西斯战争成果,采取一系列针锋相对的措施,成立“经互会”和“华约”,两极格局局面形成。

1.A2.C3.C4.D5.D6.A7.B8.B9.C10.D11.(1)特点:美国成为资本主义世界霸主。

帝国主义国家之间没有发生大规模的军事冲突。

原因:一是战后美国实力增强,成为资本主义世界头号强国;二是为了共同对抗社会主义国家。

(2)目的:遏制以苏联为首的社会主义国家,控制西欧,建立世界霸权;根本目的:建立世界霸权。

12“冷战”时期美、苏没有爆发第三次世界大战的原因:世界政治力量的对比和变化是影响世界大战的一个重要因素。

“冷战”时期两大阵营势均力敌,使美、苏意识到击败对手实非易事,所以双方避免发生直接的军事对抗,自己进行“冷战”,而把“热战”留给自己的代理人去打。

战后军事格局、核武器及其他军事技术的发展也是抑制世界大战的重要因素。

美苏两国及其所属的北约与华约军事力量旗鼓相当,形成一种“恐怖均势”;核武器破坏作用,使各国上下都害怕爆发大规模的战争,担心核战争会使人类自身遭到毁灭,这也起到了抑制战争的作用。

世界多极化趋势的出现90年代以来,随着东欧剧变和苏联的解体,8.C9.C10.A11.C12B20世纪50年代中期到60年代初,15不利因素:(1)经济发展不平衡;(2)地区冲突和民族冲突不断;(3)人口膨胀带来的环境问题;(4)单一的经济结构;(5)军国主义、恐怖主义和国际强权政治成为阻碍经济发展的潜在因素。

当今世界和平与发展是时代的主题,加强国际合作,谋求地区的安全和经济的协调发展,是历史发展的总趋势。

亚洲国家也应该加强合作,共同促进经济的繁荣和政治的稳定。

第四课明清君主专制的加强【课程标准】了解明朝内阁,清朝军机处设置等史实,认识君主专制制度的加强对中国社会发展的影响。

【教学目标】•知识与能力:1.了解明朝内阁、清朝军机处设置的史实,认识到这是中国专制时代晚期政治形态的新变化。

2.理解中国古代政治制度的基本概念:内阁、军机处,并结合具体历史背景和历史阶段特征加以分析、评价,培养学生辩证的思维能力。

3.从多角度分析明清专制主义中央集权制度强化和完备对中国社会发展的影响,培养学生初步运用历史唯物主义分析历史问题的能力。

•过程与方法:1.引导学生阅读教材的有关资料,逐步掌握阅读历史资料的方法。

2.通过比较内阁制与宰相制的区别,掌握比较分析历史问题的方法。

•情感态度与价值观1.通过学习本课,认识到明清君主专制制度的强化,既有助于多民族国家的巩固,也带来了严重的负面影响,阻碍中国社会的进步。

2.通过本课的学习,认识到明清君主专制的加强是造成中国近代落后和被侵略的原因之一,激发学生为祖国的富强而努力,培养学生的爱国主义精神。

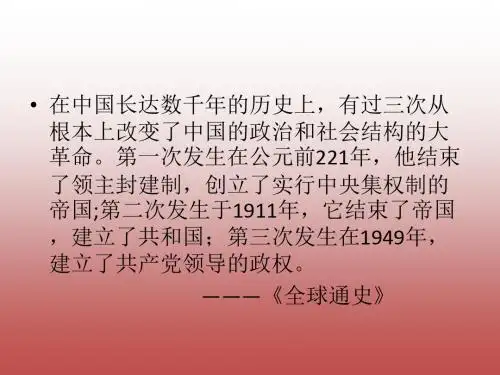

【教材分析】君主专制中央集权制度是我国封建社会占统治地位的政治制度。

该制度经过秦汉、隋唐、宋元等阶段的不断发展,至明清时期达到顶峰。

明代罢中书省、废除丞相,内阁制为中央辅政机构;清代雍正设军机处,君主专制达到了顶峰。

明清两代,以六部为中央政务部门,分理国政,直属皇帝。

皇权兼并了相权,使皇权发展到了顶峰,也使中国在政治上大大落后于同时代的西方国家。

•重点:明清加强君主专制的措施•难点:内阁制与宰相制的区别;明清加强君主专制的影响【教学方式】1.依据课程标准,依托教材,对教材内容进行适当的增、取、舍和整合。

2.对教材比较明晰叙述内容,可以略讲,以学生阅读为主。

3.培养学生研习和运用历史资料,材料可以包括史实资料和各种图片资料,使学生认识到历史材料是认识历史的重要途径。

【课时】2课时【教学过程】•导入师:通过前三课的学习,我们知道了夏、商、西周、秦汉、隋唐、宋元的政治制度。

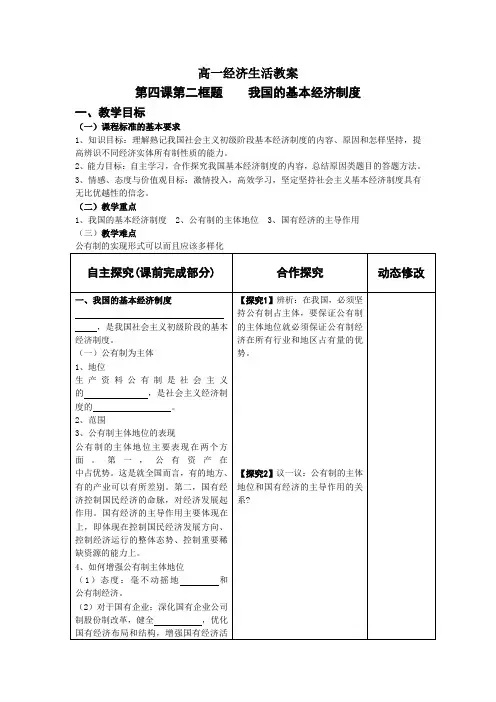

高一经济生活教案

第四课第二框题我国的基本经济制度

一、教学目标

(一)课程标准的基本要求

1、知识目标:理解熟记我国社会主义初级阶段基本经济制度的内容、原因和怎样坚持,提高辨识不同经济实体所有制性质的能力。

2、能力目标:自主学习,合作探究我国基本经济制度的内容,总结原因类题目的答题方法。

3、情感、态度与价值观目标:激情投入,高效学习,坚定坚持社会主义基本经济制度具有无比优越性的信念。

(二)教学重点

1、我国的基本经济制度

2、公有制的主体地位

3、国有经济的主导作用

(三)教学难点。

第一单元古代中国的政治制度第4课明清君主专制的加强一、教学目标【目标一】:三司分管一省之行政(包括财政)、军政与司法监察,是皇帝派遣到地方的三个派出机关。

三司分别独立,直接由朝廷指挥,防止地方权力的过度膨胀,加强了皇权。

废丞相,权分六部防止了皇权旁落(地方威胁中央、相权威胁君权),加强了君主权力,是君相矛盾不可调和的表现和必然产物。

内阁并不是职位名,只不过是皇帝让自己信任的文臣对国事提出参考意见以供选择,这些人原来的官职并不高,没有权力直接指挥行政,是属于议政的部门,带有皇帝私人秘书、顾问的性质。

内阁表面位尊而权重,但并无决策权。

其权力来自皇帝的个人支持与信任,即“票拟”被采纳的程度,其与皇帝沟通受制于宦官,提拔选举贤良又受到了吏部、兵部的约束。

内阁维系了君主的绝对权力,保证了君主对全国有效的统治,进一步巩固了皇权至高无上的地位,是皇权专制的产物。

南书房皆由皇帝亲自挑选某些经过精审确定的亲信文人入值,组成自己直接控制的机要秘书班子,许多重大政务不再交议政王大臣会议讨论,径由南书房传谕或遵旨起草上谕,甚至收纳来自各地的密奏小折,更直接地行使了皇权。

军机处本为秉承皇帝意旨办理军机事务,后扩及所有机要政事,将议政王大臣会议和内阁主要职权合一,逐渐演变为清代全国政令的策源地和统治中心,是皇权高度膨胀的产物。

然而,军机大臣跪受笔录,“只供传述缮撰,而不能稍有赞画”,大权完全集中于皇帝手中,君主专制制度发展到极致。

由于君主专制带有一定的独裁性,皇帝个人素质对国家政局影响极大;地方积极性也得不到有效发挥,官吏大多尸位素餐;人民受到严密的控制;一定程度上还阻碍了君王与人民的必要沟通,严重妨碍了人人平等。

中国高度集权的君主制度,还重地扼杀了社会的创造力,减缓了社会发展的步伐,是造成中国落后于西方的主要原因之一,从而埋下日后被动挨打的祸根。

【目标二】:1、运用联系的观点,分析专制主义中央集权制是怎样从建立逐步发展到顶峰的。

考卷1_高一政史地一、选择题(每题4分,共40分)A. 实践性B. 唯物性C. 辩证法D. 全部选项2. 我国社会主义初级阶段的基本路线是?A. 以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放B. 全面建设社会主义现代化国家C. 实现中华民族伟大复兴D. 全面深化改革A. 唐朝B. 宋朝C. 元朝D. 明朝A. 五四运动B. 南昌起义C. 秋收起义D. 广州起义A. 英国B. 法国C. 德国D. 西班牙A. 昼夜交替B. 四季更替C. 潮汐D. 地震A. 长江中下游平原B. 黄淮海平原C. 四川盆地D. 珠江三角洲A. 北京B. 上海C. 广州D. 深圳A. 立春B. 惊蛰C. 春分D. 清明A. 美国B. 俄罗斯C. 沙特阿拉伯D. 中国二、简答题(每题10分,共30分)1. 简述我国政党制度的基本内容。

2. 请列举三个我国古代著名的政治家,并简要介绍他们的政治成就。

3. 简述地理环境对人类活动的影响。

三、分析题(每题20分,共40分)1. 分析我国社会主义市场经济体制的基本特征及其优势。

2. 分析两次世界大战爆发的根本原因及其对世界格局的影响。

四、论述题(每题30分,共60分)1. 论述依法治国的重要性及其在我国政治生活中的实践。

2. 论述地理信息技术的应用及其对地理研究的影响。

五、材料分析题(每题20分,共40分)材料一:《唐摭言·述进士》记载:“进士科,始于隋朝,盛于唐朝,专为选拔人才而设。

其考试内容有诗、赋、策论等,以选拔文学、政治、经济等多方面人才。

”材料二:《宋史·选举志》记载:“宋朝科举制度,分三级考试,分别为乡试、省试、殿试。

考试内容以经义、史书为主,注重考查考生对儒家经典的掌握。

”材料一:《英国工业革命史》记载:“工业革命使英国社会生产力得到空前提高,为英国带来了巨大的财富。

”材料二:《英国工人阶级状况》记载:“工业革命导致英国工人阶级生活状况恶化,工人普遍生活在贫困和疾病之中。

第21课新中国的政治建设编制:闫华,审核全组,2012-11-28,学生姓名______,班级_______【课程标准】1. 概述中华人民共和国成立的史实. 掌握1954年宪法制定的目的、基本内容及意义,认识1954年宪法的特点。

2. 阐述人民代表大会制度、共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度的建立和完善,认识我国民主政治的特色。

【课前预习案】一、新中国的成立和社会主义制度的确立(一)新中国的成立1.背景:(1)军事上:解放战争基本胜利。

1949年,人民解放军占领南京,推翻了国民党反动统治。

(2)思想上:七届二中全会和《论人民民主专政》作了理论和路线方针准备。

(3)准备:1949年召开的政治协商会议,为新中国的成立作了充分的准备。

会议的主要任务是讨论。

2.成立:1949年10月1日3.意义:新中国成立,开创了 ________,标志着 _____的基本胜利,中国进入__________ 的新时代。

新中国的成立是____________________的胜利.(二)社会主义制度在中国的确立1.1954年宪法(1)目的:为了保障,新中国开始制定《中华人民共和国宪法》以替代起作用的__________________________ (2)内容:确立了我国的,规定了,制定了_____________________________,并将________________________写入宪法。

(3)原则:人民民主原则和社会主义原则(4) 意义:①性质:1954年宪法是中国第一部。

②它的颁布加强了,巩固了________________ __ ;反映了的根本要求;提高人民________________________ ,为_________________________________________奠定了基础。

2.初步确立:1956年底,在中国初步确立起来;1956年召开的中共“八大”明确指出:国家的主要任务已有解放生产力变为 ______ ,国家必须制定完备的法律,人民的应充分受到法律的保护。

高一政治必备:高一政治重点知识点总结导读:本文高一政治必备:高一政治重点知识点总结,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

高一政治必备:高一政治重点知识点总结1、积累与消费的关系的知识掌握[关系]积累和消费具有相互促进的一面:积累主要用于扩大再生产,而生产的发展是提高消费水平的基础;消费是生产的目的,也是促进生产发展的重要措施;二者同时也存在不一致的一面:在一定时期内,国民收入的总量是既定的,积累和消费两部分是此消彼长的关系,积累过多,消费委缩,不利于生产发展;消费过多不利于积累,生产发展没有后劲。

[处理原则]首先,在生产发展、国民收入增加的基础上,积累部分和消费部分都应当有所增长。

其次,积累基金和消费基金必须同国民收入的物质构成相一致。

再次,社会主义国民收入的分配还必须正确处理国家企业个人三者的关系。

[例题示范]如果用“一要吃饭,而要建设”来表达国民收入的分配,它所反映的是一种什么关系?答:所谓“吃饭”就是指人民生活,“建设”就是指扩大再生产。

在我国的经济建设中,既要注重人民生活水平的提高又要注重社会扩大再生产,即要处理好消费和积累的关系。

积累和消费是对立统一的┉┉(接上述原理)2、正确认识财政赤字(1)当年国家财政收入小于支出、出现差额的经济现象,就是财政赤字。

财政赤字对经济发展的影响要具体分析,不能笼统地说有害还是无害。

一般来说,出现赤字,意味着财政支出要靠借债来维持,可能引发通货膨胀。

但在一定条件下,国家通过一定的财政赤字对平衡社会总供给和总需求,实现经济增长,保持社会稳定等会有积极的促进作用。

(2)近年来我国扩大财政赤字是我国政府对经济实行宏观调控的体现。

当前,我国国内有效需求不足,市场需求不旺。

所以,在这一特定时期和特定条件下国家采取积极的财政政策,利用一定限度的国债与财政赤字,对扩大内需,调整经济结构,缓解就业问题,增加税收,保持国民经济稳定增长都有重大的现实意义。

这说明我国宏观调控的能力增强,驾驭市场经济的能力提高。