5、大气条件对气隙击穿特性的影响及校正

- 格式:ppt

- 大小:174.00 KB

- 文档页数:18

绪论高电压技术是一门重要的专业技术基础课;随着电力行业的发展,高压输电问题越来越得到人们的重视;高电压、高场强下存在着一些特殊的物理现象;高电压试验在高电压工程中起着重要的作用。

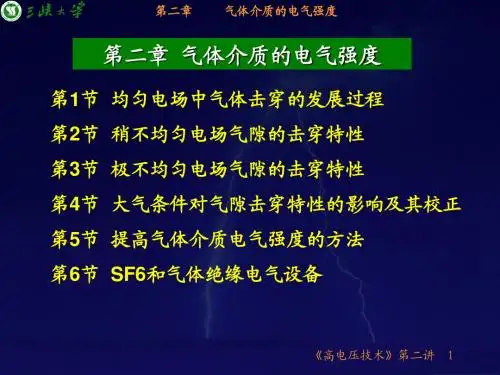

气体的绝缘特性与介质的电气强度研究气体放电的目的:了解气体在高电压(强电场)作用下逐步由电介质演变成导体的物理过程掌握气体介质的电气强度及其提高方法高压电气设备中的绝缘介质有气体、液体、固体以及其它复合介质。

气体放电是对气体中流通电流的各种形式统称。

由于空气中存在来自空间的辐射,气体会发生微弱的电离而产生少量的带电质点。

正常状态下气体的电导很小,空气还是性能优良的绝缘体;在出现大量带电质点的情况下,气体才会丧失绝缘性能。

自由行程长度单位行程中的碰撞次数Z的倒数λ即为该粒子的平均自由行程长度。

()λ-=xexP令x=λ,可见粒子实际自由行程长度大于或等于平均自由行程长度的概率是36.8%。

带电粒子的迁移率k=v/E它表示该带电粒子单位场强(1V/m)下沿电场方向的漂移速度。

电子的质量比离子小得多,电子的平均自由行程长度比离子大得多热运动中,粒子从浓度较大的区域运动到浓度较小的区域,从而使分布均匀化,这种过程称为扩散。

电子的热运动速度大、自由行程长度大,所以其扩散速度比离子快得多。

产生带电粒子的物理过程称为电离,是气体放电的首要前提。

光电离i W h ≥νc λν=气体中发生电离的分子数与总分子数的比值m 称为该气体的电离度。

碰撞电离附着:当电子与气体分子碰撞时,不但有可能引起碰撞电离而产生出正离子和新电子,而且也可能会发生电子与中性分子相结合形成负离子的情况。

电子亲合能:使基态的气体原子获得一个电子形成负离子时所放出的能量,其值越大则越易形成负离子。

电负性:一个无量纲的数,其值越大表明原子在分子中吸引电子的能力越大带电粒子的消失1到达电极时,消失于电极上而形成外电路中的电流2带电粒子因扩散而逸出气体放电空间3带电粒子的复合复合可能发生在电子和正离子之间,称为电子复合,其结果是产生一个中性分子;复合也可能发生在正离子和负离子之间,称为离子复合,其结果是产生两个中性分子。

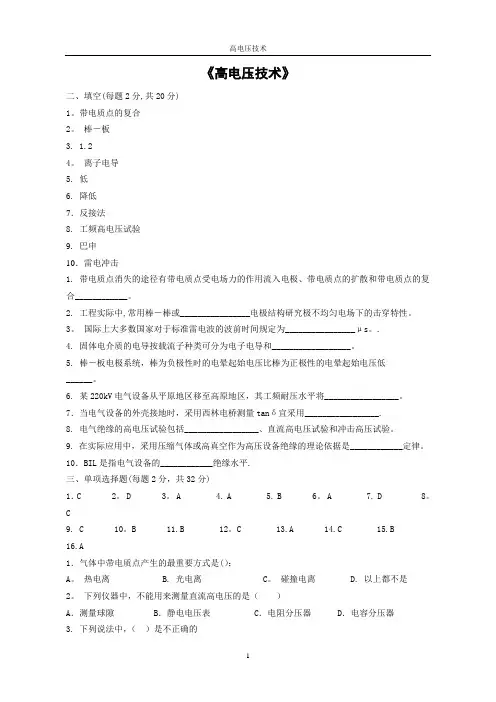

《高电压技术》二、填空(每题2分,共20分)1。

带电质点的复合2。

棒-板3. 1.24。

离子电导5. 低6. 降低7.反接法8. 工频高电压试验9. 巴申10.雷电冲击1. 带电质点消失的途径有带电质点受电场力的作用流入电极、带电质点的扩散和带电质点的复合____________。

2. 工程实际中,常用棒-棒或________________电极结构研究极不均匀电场下的击穿特性。

3。

国际上大多数国家对于标准雷电波的波前时间规定为________________μs。

.4. 固体电介质的电导按载流子种类可分为电子电导和__________________。

5. 棒-板电极系统,棒为负极性时的电晕起始电压比棒为正极性的电晕起始电压低______。

6. 某220kV电气设备从平原地区移至高原地区,其工频耐压水平将_________________。

7.当电气设备的外壳接地时,采用西林电桥测量tanδ宜采用_________________.8. 电气绝缘的高电压试验包括_________________、直流高电压试验和冲击高压试验。

9.在实际应用中,采用压缩气体或高真空作为高压设备绝缘的理论依据是____________定律。

10.BIL是指电气设备的____________绝缘水平.三、单项选择题(每题2分,共32分)1.C 2。

D 3。

A 4. A 5. B 6。

A 7. D 8。

C9. C 10。

B 11.B 12。

C 13.A 14.C 15.B 16.A1.气体中带电质点产生的最重要方式是():A。

热电离 B. 光电离 C。

碰撞电离 D. 以上都不是2。

下列仪器中,不能用来测量直流高电压的是()A.测量球隙 B.静电电压表 C.电阻分压器 D.电容分压器3. 下列说法中,()是不正确的A.加在气隙上的电压达到最低静态击穿电压时,气隙即被击穿B.伏秒特性表示的是间隙上出现的电压最大值和间隙击穿时间的关系C.由于放电具有分散性,一般用50%击穿电压表示气隙的冲击击穿特性D.伏秒特性曲线是一个带状区域4. 关于操作冲击电压作用下极不均匀场的击穿电压,()是不正确的A.操作冲击电压下气隙的击穿通常发生在波尾部分B.击穿电压与波前时间的关系曲线呈现“U”形C.气隙的操作冲击电压远低于雷电冲击电压,D.操作冲击击穿特性具有显著的饱和特征5. ( )不是提高沿面放电电压的措施A.采用屏障和屏蔽 B.降低表面憎水性C.减小绝缘体的表面电阻率 D.使沿面的电位分布均匀6. 工频耐压试验时,工频变压器的负载大都为( )A. 电容性 B。

1-1、电介质基本电气特性为极化特性、电导特性、损耗特性和击穿特性。

相对介电常数Er,电导率y,介质损耗因数tgδ和击穿电场强度E。

1-2、电介质的极化可分为无损极化和有损极化。

无损极化包括电子式极化和离子式极化,有损极化包括偶极子式极化、空间电荷极化和夹层极化。

无损极化包括电子式极化和离子式极化。

夹层极化是空间电荷极化的一种特殊形式,多层介质相串联的绝缘结构,在加上直流电压的初瞬,各层介质中的电场分布与介质的相对介电常数成反比;稳态时的电场分布则与介质的电导率成反比,在此过程中存在吸收现象。

1-3、电介质的电导与金属的电导有着本质的区别,电介质电导属离子式电导磨碎温度的升高按指数规律增大;金属电导属电子式电导,随温度的升高而减小。

1-4、电介质在电场作用下存在损耗,其中气体电介质的损耗可以忽略不计。

在直流电压作用下电介质的损耗仅为由电导引起的电导损耗,而交流电压作用下电介质的损耗既有损耗,又有极化损耗。

因此,电介质在交流电压下的损耗远大于其直流电压下的损耗。

2-1绝缘介质通常由气体、液体和固体三种形态,其中气体和液体电介质属于自恢复绝缘,固体电介质属于非自恢复绝缘。

2-2气体放电的根本原因在于气体中发生了电离的过程,在气体中产生了带电粒子;而气体具有自恢复绝缘特性的根本原因在于气体中存在去电离的过程,它使气体中的带电粒子消失。

电离和去电离这对矛盾的存在与发展状况决定着气体介质的电气特性。

2-3在气体电离的四种基本特性中,碰撞电离是最基本的一种电离形式。

而在碰撞电离中电子最活跃的因素。

2-4电子崩的概念是汤逊气体放电理论的基础。

汤逊理论是建立在均匀电场、短间隙、低气压的实验条件下,因此它不适合解释高气压、长间隙、不均匀电场中的气体放电现象,对于后者只能用流注放电理论予以解释。

2-5流注放电理论与汤逊放电理论的根本不同点在于流注理论认为电子的碰撞电离和空间光电离是形成自持放电的主要因素,并强调电荷畸变电场的作用。

高电压技术辅导资料三主题:第一章介子在强电场下的特性(第7-8节)学习时间:2013年10月14日-10月20日内容:我们这周主要学习第一章第七、八节“各种电压作用下气隙的特性”、“大气条件对空气间隙击穿电压的影响及提高气体介质强度的方法”的相关内容。

希望通过下面的内容能使同学们加深对气隙放电的理解以及了解大气环境下的击穿电压和提高气体介质强度的方法。

第七节各种电压作用下气隙的特性(1)概述气体间隙的击穿电压和电场分布、电压种类都有很大关系。

也就是说气隙的击穿特性取决于电场形式和外加电压类型。

通常,有如下划分:电场形式:均匀电场,稍不均匀电场,极不均匀电场。

在间隙距离相同的情况下,通常电场越均匀,击穿电压越高。

外加电压类型:直流电压稳态电压工频交流电压雷电过电压冲击电压操作过电压(2)均匀电场气隙的击穿在均匀电场中,不存在极性效应,起始场强等于击穿场强。

直流、工频、冲击电压作用下的击穿电压相同,击穿电压分散性很小。

空气间隙的击穿电压经验公式:Ub=24.55δd+6.4(δd)0.5 kVUb-击穿电压峰值,kVδ-空气的相对密度d-间隙距离,cm间隙距离比较小(d=1 ~10cm)时,可以用这个经验公式估算,均匀电场中空气的电气强度大致为Eb=30kV/cm(3)稍不均匀电场与均匀电场相似,一旦出现局部放电,立即导致整个间隙的完全击穿。

稍不均匀电场中直到击穿为止不发生电晕;电场不对称时,极性效应不明显(但是存在)。

直流击穿电压、工频击穿电压(幅值)、50%冲击击穿电压基本上相等,击穿电压的分散性质也不大。

该电场中,电场越均匀,相同间隙距离下的击穿电压越高,其极限是均匀电场中的击穿电压。

该电场中,不能形成稳定的电晕放电,电晕起始电压就是其击穿电压,所以负极性下击穿电压略低于正极性下的数值(可参见上一周内容的极性效应相关内容)。

(4)极不均匀电场在极不均匀电场中,有持续的局部放电,空间电荷积累导致显著的极性效应。

1、电介质在电气设备中是作为绝缘材料使用的,按其物质形态,可分为 气体介质 、 液体介质 和 固体介质 。

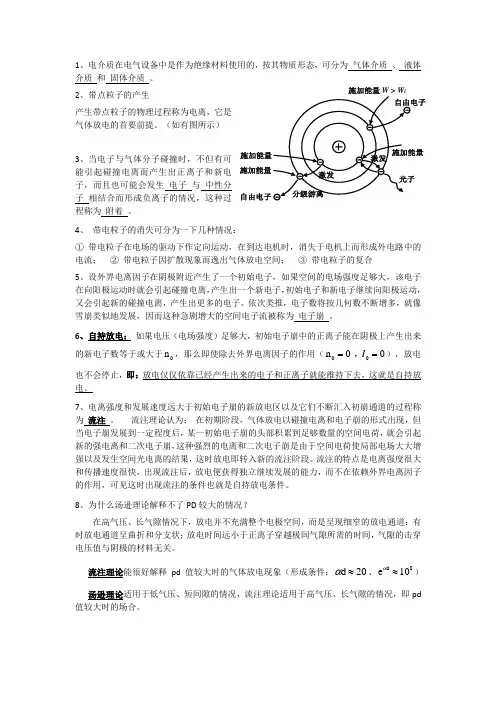

2、带点粒子的产生产生带点粒子的物理过程称为电离,它是气体放电的首要前提。

(如有图所示)3、当电子与气体分子碰撞时,不但有可能引起碰撞电离而产生出正离子和新电子,而且也可能会发生 电子 与 中性分子 相结合而形成负离子的情况,这种过程称为 附着 。

4、 带电粒子的消失可分为一下几种情况:① 带电粒子在电场的驱动下作定向运动,在到达电机时,消失于电机上而形成外电路中的电流; ② 带电粒子因扩散现象而逸出气体放电空间; ③ 带电粒子的复合5、设外界电离因子在阴极附近产生了一个初始电子,如果空间的电场强度足够大,该电子在向阳极运动时就会引起碰撞电离,产生出一个新电子,初始电子和新电子继续向阳极运动,又会引起新的碰撞电离,产生出更多的电子。

依次类推,电子数将按几何数不断增多,就像雪崩类似地发展,因而这种急剧增大的空间电子流被称为 电子崩 。

6、自持放电: 如果电压(电场强度)足够大,初始电子崩中的正离子能在阴极上产生出来的新电子数等于或大于0n ,那么即使除去外界电离因子的作用(0 0n 00==I ,),放电也不会停止,即:放电仅仅依靠已经产生出来的电子和正离子就能维持下去,这就是自持放电。

7、电离强度和发展速度远大于初始电子崩的新放电区以及它们不断汇入初崩通道的过程称为 流注 。

流注理论认为: 在初期阶段,气体放电以碰撞电离和电子崩的形式出现,但当电子崩发展到一定程度后,某一初始电子崩的头部积累到足够数量的空间电荷,就会引起新的强电离和二次电子崩,这种强烈的电离和二次电子崩是由于空间电荷使局部电场大大增强以及发生空间光电离的结果,这时放电即转入新的流注阶段。

流注的特点是电离强度很大和传播速度很快,出现流注后,放电便获得独立继续发展的能力,而不在依赖外界电离因子的作用,可见这时出现流注的条件也就是自持放电条件。

非持续作用电压雷电冲击过电压、操作冲击过电压持续时间极短(以微秒计),放电发展速度不能忽略不计。

间隙的击穿电压与作用电压的波形(即作用时间)有很大关系用伏秒特性来表达气隙的击穿特性伏秒特性以斜角波电压为例说明考虑放电时延的必要性在间隙上缓慢地施加电压,达到静态击穿电压U 0后,间隙中开始发展起击穿过程。

但击穿需一定时间∆τ= t l ,在此时间内电压上升击穿完成时间隙上的电压应为U 0+∆Utu U ∆∆⋅∆=∆/τ例如某间隙的静态击穿电压为50kV ,放电时延为如果电压上升的平均陡度为,与50kV 相比,可以忽略电压上升的平均陡度:,与50kV 相比,不能忽略V/S 10s )105/(V 1050733=××−V/S 10s )105/(V 10501063=××−S 106−=∆τV 10107=∆×=∆τU KV 101010=∆×=∆τU伏秒特性的制订方法工程上用间隙上出现的电压最大值和放电时间的关系来表征间隙在冲击电压下的击穿特性伏秒特性用实验方法求取放电时间具有分散性,实际上伏秒特性是以上、下包线为界的一个带状区域伏秒特性的应用S2对S1起保护作用在高幅值冲击电压作用下,S2不起保护作用气隙击穿电压的概率分布无论何种作用电压,气隙的击穿电压都有分散性,但分散程度不同接近正态分布:用50%击穿电压U和相对标50准偏差σ来表示,表3-2-1耐受电压:工程中将对应于(99%以上)的电压最为耐受电压U50(1-3σ)——击穿几率99.86%球—球间隙极性效应:当d>D/4,大地对电场的畸变作用使间隙电场分布不对称:电场最强的电极为负极性时的击穿电压略低于正极性时的数值电场均匀程度影响:同一间隙距离下,球电极直径越大,击穿电压也越高照射效应:增大气隙中出现有效电子的概率,减小击穿电压的分散性直流电压下的击穿电压¾极性效应:棒—棒电极间的击穿电压介于极性不同的棒—板电极之间¾击穿电压与间隙距离接近正比,平均击穿场强:正棒—负板:4.5kV/cm负棒—正板:l0kV/cm棒—棒:4.8~5.0kV/cm工频电压下的击穿电压¾击穿在棒的极性为正、电压达到幅值时发生¾间隙距离小于2.5cm,击穿电压和距离近似直线关系¾平均击穿场强(幅值):棒—棒间隙为5.36kV/cm,棒—板间隙为4.8kV/cm¾“饱和现象”:距离加大,平均击穿场强明显降低,棒—板间隙尤为严重d=1m, 5 kV/cmd=l0m,2 kV/cm¾在图所示范围内击穿电压和间隙距离呈直线关系¾棒—板间隙有明显的极性效应,棒—棒间隙也有不大的极性效应操作冲击电压下空气的击穿电压极不均匀电场中的操作冲击50%击穿有许多特点¾极性效应正极性下50%击穿电压比负极性下低,所以也更危险¾电场分布的影响“邻近效应”:接地物体靠近放电间隙会显著降低其正极性击穿电压,但能多少提高一些负极性击穿电压¾“饱和”现象:和工频电压下类似,棒—板间隙更严重¾分散性大:波前时间在数十到数百微秒之间,U50的标准偏差约为5%;波前时间超过1000µs以后,可达8%¾波形的影响在一定的波前时间范围内,U50 甚至会比工频击穿电压低,呈现出“U形曲线”放电时延和空间电荷(形成及迁移)这两类不同因素的影响所造成的对应极小值的波前时间随着间隙距离加大而增加,对7m以下的间隙,在50∼200µs之间1、改进电极形状以改善电场分布 增大电极曲率半径减小表面场强。