重庆吊脚楼-简介

- 格式:docx

- 大小:16.65 KB

- 文档页数:1

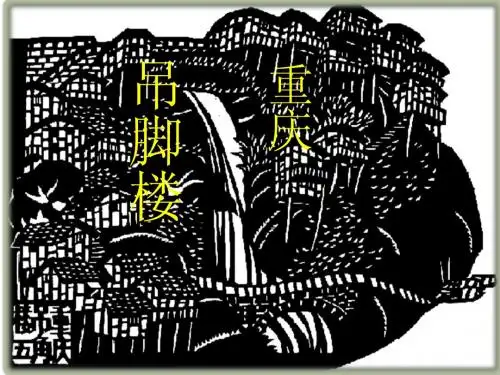

重庆的民居特色:巴渝文化遗产--重庆的吊脚楼重庆依山而建、两江环抱.由于地势的缘故,所有的建筑都需沿着山坡依次建造。

说到重庆人的“房”,就不能不说到闻名遐迩的特色建筑--吊脚楼。

由于长江、嘉陵江横跨城区,造就了两江四岸。

因此,重庆的江边沿山坡处,到处都有几根杉杆撑着的一间间四四方方的木楼,这就是吊脚楼。

吊脚楼作为重庆地区独有的传统民居形式,最早可追溯到东汉以前。

目前,重庆市内保留的吊脚楼民居群,多数修建于20世纪三四十年代以后。

老重庆人都不会忘记,临江门、石板坡、化龙桥、厚慈街、川道拐等那些颇具西南地区民居特色的吊脚楼。

重庆的吊脚楼具与众不同的特色,正如川中名士李调元的佳句:“两头失路穿心店、三面临江吊脚楼.”背靠高山,面向江水,正是重庆吊脚楼的独到之处,是最美丽的地方。

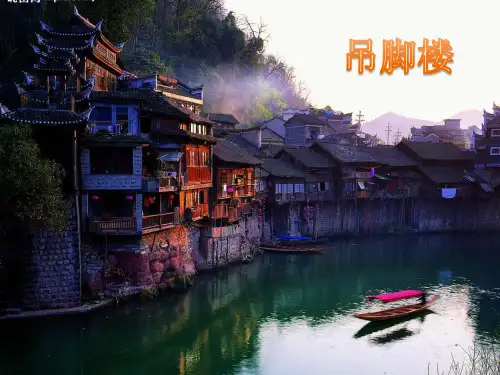

记得儿时记忆中的吊脚楼,傍晚,夕阳西下,金色柔和的阳光照在高低错落、起伏跌宕的楼房上,加之点点灯火,远望看去:山坡上,有时明亮,有时眩目,有时隐约,恰似一幅流动山水写意画,浓淡暗明;江水中,波光粼粼,宛若珍珠,一组组闪烁的光芒连接两岸,浇活整座城市。

重庆的吊脚楼是巴渝的文化遗产。

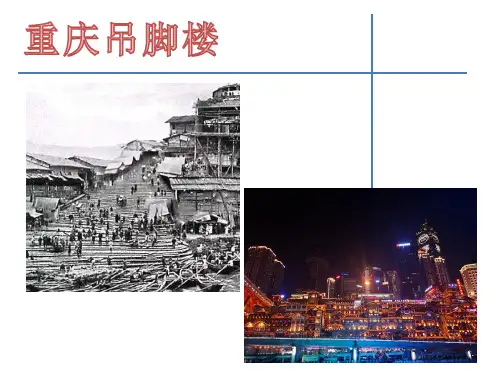

如今,大片的吊脚楼已不复存在,吊脚楼作为山城特色的巴渝民居已逐步形成了独特的吊脚楼文化,是繁华城市中的一道美丽的风景线。

石板坡旧房改造,洪崖洞城市阳台等等,无不体现出重庆吊脚楼的魅力和文化.木条变成了条石,竹墙变成了砖壁,飞檐斗壁雕龙画凤,犹如镶嵌在现代化都市脖子上的一串项链,放射出一道道闪亮光芒。

这些建筑,或依附悬崖,或临坎吊脚,有“凌空飞绝壁"之感,犹如一座人文艺术博物馆,构成了婀娜多姿的山城重庆独特的民居风貌,充分展现了重庆人的智慧,使巴渝特有的古老建筑得到合理保护,历史文化和风土人情在现代生活中得到有效延续与传承.重庆石板坡吊脚楼是重庆吊脚楼群保存较好的,现在又修葺一新。

虽然现在的年轻人不能体会他的意义,但一些老年人却会对他倍感亲切。

青砖墙、石板路、川东民居……重庆主城区建筑的“重庆味”越来越浓。

网红的底气浅谈重庆吊脚楼的抗震性能(第四届全国防震减灾科普讲解大赛二等奖)文/孔旻魔幻之都的这些"吊脚”特色建筑安全吗?据相关数据统计,洪崖洞一年游客大约1300万人次,高峰时游人密度比故宫还大,大家会不会刚刚还吃着火锅唱着歌,突然就让地震给劫了呢?放心!绝对不会。

这些现存的如果仔细观察,你会发现这些“脚”都不一样。

吊脚短柱抗侧刚度要求最大,所以“增加截面”变成矮粗胖,提升它的承受力,让它在地震来时不过早发生剪切破坏,“先稳一步”。

吊脚长柱最怕屈曲变形,所以设置平面横向拉梁让它们“手拉手”,“团吊脚楼建筑,既汲取传统吊脚楼依结就是力量”,让结构底部水平力重庆是我国建筑背景和建筑条件极为特殊的一个城市。

以山区丘陵为特色的地形地貌,加上两江环抱,这种特殊的地理条件使得重庆的建筑往往沿着山坡依次建造,巧妙地利用坡地及高差,争取建筑空间,形成了重庆一种富有本地文化特色的民居建筑形式——吊脚楼。

吊脚楼作为重庆地区独有的传统民居形式,最早可追溯到东汉以前。

改革开放之前的江北石门、刘家台、溉澜溪,南岸玄坛庙、弹子石、大佛段,渝中区十八梯、建兴坡、临江门、洪崖洞、石板坡皆是吊脚楼的聚集地。

如今,重庆现存的连片成团的吊脚楼群绝大多数存在朝天门、江北嘴和下浩地区之中,其中最著名的当属大家熟知的网红地标——洪崖洞了。

那么,被网友们亲切地称为8D 据自然地形条件,利用地形高差,综合采取分层筑台、错层以及吊脚等山地建筑处理手法,同时更充分利用筋混凝土等现代新建筑材料的刚性优点,有效改善吊脚楼存在的结构缺陷,已成为重庆特色建筑吊脚楼的现代版和升级版。

周密的抗震设计是重庆网红吊脚楼的底气。

首先是“知己知彼”“以柔克刚”。

重庆大部分地区位于扬子准地台内,地壳结构比较稳定,属于6度低烈度区,主要受远场地震横波作用影响,吊脚框架结构弹塑性好的特点能有效消耗地震横波能量,整体建筑虽然可能左右位移或倾斜,但是层间位移角都偏小,层剪力分布均匀,这些吊脚就像一根根避震弹簧,保护建筑不受破坏。

吊脚楼是中国南方山地民居建筑的代表性样式,历史上叫做干栏,重庆地区俗称吊脚楼,既通俗又形象。

吊脚楼的存在历史差不多和重庆地区的人类活动同样古老。

重庆人古称巴人,巴人居住和建国的地区叫做巴地,直到唐代仍然这样叫。

元稹写给白居易的诗《酬乐天》有句:“平地才应一顷余,阁栏头大似巢居。

”元稹自注说:“巴人多在山坡架木为居,自号阁栏头也。

”阁栏就是干栏,也就是吊脚楼。

巴人建造吊脚楼的动机最先是为了防虫,防潮,防水灾,重视实用生态效益。

巴地多蛇。

《山海经》里对此多有记载,称为巴蛇、修蛇、食象蛇。

巴蛇是就地域而言,就是巴地的蛇。

修蛇就是长蛇,现在重庆渝东地区农村仍然有把蛇叫做长虫的习惯。

至于食象蛇就更厉害了,俗谚“人心不足蛇吞象”就是指的这个。

巴人依山傍水而居,防毒蛇是首先要解决的问题。

吊脚楼高悬于地,可以减少毒蛇溜进居室的几率。

其次是防洪水。

与川西坝子不同,巴渝大地多为山区,适合居住的地方则是水边。

临水而居,防洪是建造居室的前提,吊脚楼成了最佳防洪设施。

历史上重庆老城即今天的渝中区两江沿岸,鳞次栉比的吊脚楼成为一道别具特色的风景。

至于巫溪宁厂、酉阳龚滩、綦江东溪、江津中山等古镇,吊脚楼群也是傍水而建,都保留着古代木构吊脚楼的传统样式,今天成为民俗旅游资源,有了新的功用。

吊脚楼有半吊脚、全吊脚、过街楼等多种形式。

建在水边的宁厂镇吊脚楼和建在陡坡上的龚滩镇吊脚楼,利用一边自然斜坡,另一边以木柱支撑,为半吊脚式。

全吊脚式则以渝东南土家族民居和西双版纳傣族木楼为代表,在平地上建造,而以木柱将整个房屋撑离地面形成全悬空的居住环境。

吊脚楼对人类居室文化的特殊贡献,是把民居与自然环境的和谐共生发挥到了极致——“枕着涛声,但不在船上;住在木楼,但不在岸上;睡在空中,但不在飞机上。

”有学者甚至预言,人类建筑未来的重要方向之一就是“吊脚楼化”,因其宜山宜水宜平地,可以解放地球表面,属于生态型居住样式。

只不过,现在重庆吊脚楼消失的速度也很惊人,不知那样的预言是否只是一个梦想。

重庆吊脚楼的建筑原理

重庆吊脚楼是一种典型的山地民居建筑,主要分布在重庆市江津、綦江、长寿、潼南等地。

其建筑原理可以简单归纳为以下几个方面:

1. 高差适应性:重庆地处山区,地势复杂,多为丘陵和山地。

吊脚楼建筑采用“脚吊起头,掏房仗墙”的方式,利用地势高差,将住宅的上层悬挑于下层之上,形成吊脚楼的独特景观。

这种建筑方式有助于充分利用山地资源,适应山地地形的起伏。

2. 极简结构:吊脚楼采用木结构或钢结构,结构简单。

一般以墙柱梁结构为主,由立柱承重,再通过横梁和木制楼板连接各层。

因地势高差大,需要考虑抗震和坡度问题,吊脚楼的结构设计更加注重它的稳定性和抗震性。

3. 空间布局:吊脚楼一般分为上下两层,上面是住宅,下面是作为车库、储藏间、饲养家禽等用途的底层。

水平空间通常按照山地地势设置,以方便居民的日常生活。

同时,为了保证住宅楼之间的通行,会在吊脚楼前架设一些木头或石头所制成的通道或者廊道。

4. 古老风格:重庆吊脚楼建筑风格受到传统山地民居的影响,注重木材的应用,建筑外观一般采用木质结构和青瓦,延续了古老的建筑风格。

同时,为了适应山地气候的特点,吊脚楼的外墙常常使用钓石和砖石结构,以增强保暖效果。

总的来说,重庆吊脚楼通过吊起住宅的方式来适应山地地形,采用简单的木结构或钢结构,同时通过合理的空间布局和古老的建筑风格,形成独特的建筑景观。

它不仅是山地人民居住的场所,更是体现了山地地区的历史、文化和生活方式。

2020·08民居是最早出现的建筑类型,是中国建筑史上对民间居住建筑物的习惯称呼。

我国的民居建筑种类多样,造型各异,在众多民居建筑中,重庆的吊脚楼可谓别具一格。

依山而建,是我们对重庆吊脚楼的总体印象。

“吊脚”一般是指建筑物的一部分架在下吊的脚柱上从而使底部悬空,是适应山地地形最常见的一种方式。

通常这种建筑的一部分直接倚在坡坎上,形成接地的平房,另一部分根据地势接柱架空,形成楼房。

由于整座建筑的底部像是吊着几根柱子,人们习惯地将它称为“吊脚楼”(图1)。

重庆的吊脚楼数量较多,尤其是近代时期的吊脚楼广泛地留存下来。

因为在那时,两江环抱的重庆以水路交通为主,江河沿岸建立了许多便于人们出行以及货物运输的航运码头。

而以码头为中心,集聚了大量以航运及相关产业为生的底层劳工,为求栖身之地,这些底层劳工在靠近码头的滨江坡地上搭棚造屋。

于是,沿江两岸形成了规模较大的“棚户区”。

不仅如此,抗战时期大量人口迁至重庆,致使本身用地紧张的山城房价上涨。

而迁至重庆的民众多是底层劳动人民,只能靠打工糊口,根本置不起业、租不起房,只好在坎旁岩边搭建遮风蔽雨的临时住房。

所以,搭建简便且能满足基本居住需求的吊脚楼大量兴建。

可见,重庆吊脚楼民居的修筑实际上是为了顺应山地地形以及迫于艰苦生活条件的无奈之举。

然而,人们意外地发现这样的建筑形式带来了生活便捷与视觉美感。

因此,本文从重庆吊脚楼的形成条件、建筑构造、艺术审美等方面进行简要分析。

一、因地制宜———重庆吊脚楼的形成条件重庆吊脚楼独特的造型结构与这一地区的地形、气候、建筑材料以及人身安全等因素有着密切联系。

(一)地理因素重庆地形地貌以丘陵、山脉为主,在这“地无三尺平”的地方修建吊脚楼,可以有效地利用地形,节约土地,并将对环境的破坏程度降到最低。

重庆的水文条件在给人们生活带来便利的同时,也存洪涝隐患,“吊脚”恰到好处地解决了这一问题。

(二)气候特点重庆地处盆地,潮湿闷热是这里显著的气候特征,霉变等常有出现。

序言吊脚楼是山地建筑特有的城市设计风格,这种设计风格的起源来自哪儿,重庆吊脚楼带给我们的美感,在当代吊脚楼建筑的保护和改建。

山地——重庆吊脚楼起源说到重庆的地势,重庆地处中国西南部,长江上游地区,其北部、东部及南部分别有大巴山、巫山、武陵山、大娄山环绕。

地貌以丘陵、山地为主,坡地面积较大,有“山城”之称。

重庆山城“地势刚险”,但皆“重屋累屋”,在南北朝“成汉”时期,大量的僚民从贵州迁入,使干栏吊脚楼形式在川内兴盛一时,形态长盛不衰历代未曾断绝。

1-1对吊脚楼的认识巢居,穴居,庐居,是中国建筑的“三原色”,干栏式建筑是一种半巢居形式,它是由原始巢居演变而来的早期的“干栏”是“依树为巢而居”,此后,“依树积木,以居其上”(《北史•南蛮传》),随着生产的发展,出现“人并楼居,登梯而上”(《旧唐书•南蛮传》),“上以自处,下居鸡豚”(宋•周去非:《岭外代答》)。

到了明代,“干栏”式的建筑已是“人栖其上,牛羊犬豕畜其下”(邝露《赤雅》)。

干栏是全部用木结构的架空建筑,而吊脚楼则是半干栏建筑,一部分为柱支撑,一部分则搁置于崖体。

吊脚楼这种倚坡筑屋的建筑形式体现了因地制宜的人地关系,并且兼顾了人与家畜的共生,有着灵活的建筑风格。

干栏到半干栏的形成2-1我国的木建筑结构体系主要有穿斗式和抬梁式两种。

吊脚楼的结构体系是属于穿斗式木构架,它的特点是把柱子串联起来,形成一榀榀的房架,檩条直接搁置在柱头上;沿檩条方向,再用斗枋把柱子串联起来,由此形成一个整体框架,它集美观、坚固、实用于一体。

天人合一”的建筑观是吊脚楼建筑的理念,是人与自然的和谐发展。

吊脚楼形式多样﹑造型优美,具有较高的艺术价值和审美情趣。

重庆吊脚楼形式的美古代一些美学家认为圆、正方形、正三角形这样一些简单、肯定的几何形状具有抽象的一致性,是统一和完整的象征,因而可以引起人们的美感。

重庆的吊脚楼也是简单的几何形体构成的,矩形的构架和三角形的屋顶。

重庆的吊脚楼集中在市中心的长江和嘉陵江两岸,只靠几根木桩作支撑,竹席为墙,在木桩顶上搭建与江岸连接的平台,建筑层高不超过两层,远看就像悬空的房屋,与现在重庆的高楼大厦形成强烈的对比,吊脚的部分,连续运用和重复出现的有组织排列所产生的韵律感,给人以美的感受。

重庆吊脚楼建筑与文化研究重庆吊脚楼建筑与文化研究引言:重庆是中国西南地区的经济、政治、文化中心,也是蜀文化的发源地。

而在这座城市的古老街巷中,吊脚楼是一种独特的建筑形式,成为了体现当地人民智慧与文化的重要象征。

本文将从吊脚楼的起源、特点、社会功能和文化内涵等多个方面展开介绍和分析,以期能够揭示吊脚楼对于重庆文化的独特贡献。

一、吊脚楼的起源与发展:重庆的吊脚楼最早可以追溯到秦汉时期,而在宋代以后逐渐兴盛起来。

吊脚楼的起源与地理环境、气候特点有关。

重庆多山丘之地,地势险峻,居民为了适应山地环境,在陡峭的山坡上修建房屋,并设计出了独特的吊脚楼建筑形式,通过利用山坡的高低差,保证了房屋的稳定性。

吊脚楼的发展得益于重庆在清代以后的繁荣,尤其是民国时期,重庆成为了中国西南地区的政治、经济中心,吸引了大量的商贾、工匠和文人墨客。

吊脚楼成为了商业中心和文化交流的重要场所,各式各样的楼房在街巷中拔地而起。

二、吊脚楼的特点与建筑形式:吊脚楼是一种集居住、经营和社交于一体的建筑形式,具有独特的特点。

首先,吊脚楼的建筑形式独特,楼房的底层悬挑在半空中,支撑于高大的木柱上,形成了明显的吊脚效果。

这种设计不仅能够有效利用山地的高低差,还可以防止洪水侵袭。

其次,吊脚楼常常具有多层结构,每层都有各自的用途。

底层多为商铺,方便商业交易和经营活动。

中层为居住空间,提供居民的居住需求。

而顶层则多为文化交流和休闲娱乐场所,为社交活动提供了便利。

这种多层结构体现了吊脚楼的多功能性。

再次,吊脚楼常常采用木质结构和独特的风格装饰,充分展现了当地人民的智慧和民族文化。

楼房的屋顶常常采用弯曲的瓦片覆盖,使其能够更好地抵御风雨侵蚀。

立面则精心雕刻,装饰有浮雕、彩画等,显示了工匠的精湛技艺和重庆地区独有的民族文化。

三、吊脚楼的社会功能与文化内涵:吊脚楼不仅是一种建筑形式,更是社会功能和文化内涵的体现。

首先,吊脚楼作为商业中心,承载了重庆市民经济生活的重要组成部分。

重庆吊脚楼建筑与文化研究重庆作为中国西南地区的一座重要城市,以其独特的地理特点和丰富的文化遗产而闻名。

其中,重庆的吊脚楼建筑是该市独特的地标之一,体现了当地人民特有的生活方式和建筑文化。

本文将对重庆吊脚楼的建筑风格、历史背景以及文化内涵进行研究,以探索其对重庆文化的重要性和影响。

吊脚楼是其名称来源于其特殊的建筑结构,房屋的一部分悬挑在江岸或悬崖上方,由一系列木桩支撑,形成了一种独特的景象。

吊脚楼通常是用砖木结构建造,外观简朴,形状独特。

这种建筑方式既可以适应山地和悬崖的地形,也可以顺应重庆江水的汛情变化。

吊脚楼的设计不仅考虑到地形的自然限制,还注重了对风水的追求。

这种建筑形式在保护自然环境的同时,也给人们带来了美的享受。

吊脚楼的历史可以追溯到宋代。

在宋代以前,重庆还是一个小渔村,但在宋代后期,由于官员考取科举后进入地方任职的习俗,重庆逐渐发展成为一个繁荣的市场,商业和文化交流也随之增加。

吊脚楼的建造正是在这个背景下兴起。

受朝廷限制,富裕的商人和官员无法在城市中心建造宅邸,只能选择靠近江边的悬崖和峭壁等地建房。

这也促使了重庆吊脚楼的形成与发展。

除了历史和地理背景之外,重庆吊脚楼还承载着丰富的文化内涵。

重庆的吊脚楼文化以其独特性和多样性而受到赞赏。

这种建筑形式的传承,不仅是一种工艺技能的传统,更是一种生活方式的延续。

吊脚楼内部结构的设计更注重了人与自然的和谐,追求舒适,营造家庭的温馨氛围。

此外,吊脚楼还经历了战火洗礼和时间的考验,见证了重庆人民的坚韧精神和对美好生活的追求。

吊脚楼不仅是一种独特的建筑,更是当地人民生活习惯、文化传统和精神认同的象征。

重庆吊脚楼的文化内涵也体现在其富有艺术性的细节之中。

吊脚楼的外部装饰通常采用木雕和石雕等传统技艺,在门楣、楼梯扶手等部位以及雨角、屋檐等结构上都能看到精美的雕刻。

这些雕刻体现了重庆当地的传统艺术和文化,也反映了居民的审美追求和对美的热爱。

此外,吊脚楼还进行了一些现代化改造,融入了一些现代设计元素,使其保持了与时俱进的特点。

重庆崖城古镇景点介绍

崖城,是重庆著名的古镇,它位于重庆市奉节县,是一个历史悠久的文化古城,现为国家4A级旅游景区。

崖城古镇由五座吊脚楼组成,其中最大的一座吊脚楼,也就是最有代表性的一座,它始建于南宋时期,距今已有800多年历史。

因其地理位置独特,故有“一脚踏两省”之说。

这座吊脚楼是古代当地居民用于军事防御的重要建筑。

五座吊脚楼沿山势而建,依山而上,层层叠叠、错落有致。

其中以“五龙桥”最为壮观。

桥长25米,宽2.5米。

桥面用石板铺成,石间的缝隙上长满了青苔。

桥底为直径5米的石洞。

在崖边有一条小河穿流而过,河上横跨一座石拱桥。

这就是著名的“五龙桥”。

站在五龙桥上往下望去,崖城的全景尽收眼底:左边是海拔700多米的崇山峻岭;右边则是巍峨的雪山和峡谷,景色十分壮观;站在桥上往下看:左边是苍翠挺拔的山林;右边则是奔流不息的乌江水,江面很宽、水流也很急……

—— 1 —1 —。

【凝固华章】消失的建筑——山城吊脚楼

知道“重庆十八怪”吗?这第一怪就叫“房如积木顺山盖”,后面的“坐车没得走路快”等等都是建立在山城特定的地域气候条件之上的,吊脚楼在高楼大厦的缝隙里就像老人似的,越长越矮,摇摇晃晃,似乎要被时光的尘埃湮没了。

重庆是一座山城加上人口稠密,就显得寸土寸金了,对山地的充分利用,造就了著名的吊脚楼。

只因房舍几乎都是一面靠山,―面朝路,路在山腰,这楼自然得悬空撑脚而立。

又称“捆绑房”,别它看摇摇欲坠,却能经风沥雨,这体现了巴人的生活心态:不求气度,但求安生。

山城吊脚楼出现在何时已不可考,多用普通圆木为柱、竹席为墙,以前的贫困家庭也有用楠竹为柱子的,房屋的一面墙悬空在外,靠柱子支撑,吊脚楼由此得名,并成为重庆最具特色的江边民居。

但由于年久失修,吊脚楼黑暗、潮湿、破旧,人一走上去往往吱吱呀呀乱响,不再适宜现代人居住。

重庆朝天门码头嘉陵江岸的大片老房子,过去曾是重庆最大的一片吊脚楼区,现在仅剩的一片叫做“洪崖洞”的吊脚楼,也即将消失在水泥森林的合围之中。

昔日破烂的吊脚楼已逐渐退出历史舞台,这固然是社会发展的必然,但这种蕴涵了山城上百年风化史的民居,好像应该有意识地保留一点,成为人们怀旧的证据。

据说,重庆人已经注意到了这个感情细节,正在规划“新吊脚楼”建筑群,以保留山城、江城特色的传统民居风貌。

但愿建筑群落成之后,那些藏露有致、曲径通幽的老城集市特色的小街,转折起伏穿行的一人巷道,与吊脚楼一起构成奇异的风景。

话说重庆吊脚楼1981年重庆嘉陵江边的楼房,有一些类似吊脚楼的风格三面临吊脚楼江前不久,有个开发商想复制正宗的重庆吊脚楼,在重庆及周边到处都找了,却没有找到一栋正南齐北的吊脚楼作参考。

当年重庆城两江四岸随处可见的吊脚楼,如今已经绝迹。

诸如北碚偏岩、江津中山、荣昌路孔之类古镇上的吊脚楼,虽然与重庆城的吊脚楼并不一样,并不具有重庆城吊脚楼的特点,但也越来越少。

说吊脚楼就不能不先说个故事。

传说川中名士李调元未考上状元之前,某日来到一小乡场。

那小乡场有一过街楼,楼下有酒店。

李调元便入店连喝几大盅,喝得二昏二昏的,在那儿摇头晃脑吟诗作乐。

店主认出他来,有意考他,对他说:“我出一联。

你若能对上,则酒钱全免;若对不工,则加倍付钱,何如?”李调元道:“请出。

”店主便出上联:“两头失路穿心店。

”李调元想了半天。

竟无法对上,只好认罚。

当他走出那穿心店,来到场口,只见那江边悬崖上,几根杉木撑着一间四四方方的木楼,远远望去,像一个鸟笼。

微风吹来,头脑顿时清醒。

“三面临江吊脚楼。

”一句佳对随口而出。

回头望望那穿心店,李调元只有扼腕叹息了。

老照片中的吊脚楼吊脚楼是中国南方山区常见的民居建筑,尤以重庆、川南、湘西、鄂西一带为多。

莫看那吊脚楼歪歪倒倒的,晃晃荡荡的,似乎风一吹就要倒下来。

殊不知,即便有地震来摇它撼它几下,它也不会倒下。

发洪水时,浑浊的江水一夜就漫了上来,淹了它的脚,又推又摇的,它叽嘎叽嘎响几下,仍然立在那里,江水无奈,只好后退,等明年再来。

外地人见了,莫不以为是奇迹。

吊脚楼的历史可以追溯到有巢氏。

有巢氏是传说中的华夏民族的另一支远祖。

人类从猿猴变来之初,是无所谓居处的。

后来逐步进化,才在条件好的山洞里群居。

到了原始社会末期,社会经济进—步发展,才开始出现用于居住的建筑物。

西安半坡人距今六七千年,在其所建的村子里便有四五十座小屋。

那小屋一半埋在地下,一半用木桩撑形成圆锥形,盖着茅草。

那屋不大,不过四五平方米。

那是北方人最早的民居建筑。

乡土建筑——重庆吊脚楼

冯雁军

【期刊名称】《中国房地产业》

【年(卷),期】2005(000)008

【摘要】在长江、嘉陵江交汇处和沿岸,绽放着一朵独特的乡土建筑奇葩——重庆吊脚楼。

自古以来,重庆就是巴人的聚居之地。

在世代与自然的斗争中,巴人背倚山川,逐水而居,从陡坡峭壁上攀崖筑屋。

据东汉时期的《华阳国志》载:重庆“地所势刚险”,“皆重屋景居”,说明吊脚楼古已有之,历史悠久。

吊脚楼属于栏式建筑,完全依山就势,远远看去,它们有的层层出挑,有的高低错落,轻健而不失雄伟,顺势而上,起伏迭宕,于绿影中傲山视水,尽享大自然的恩泽。

【总页数】2页(P66-67)

【作者】冯雁军

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】K879.1

【相关文献】

1.吊脚楼一座城市的故事——漫谈重庆吊脚楼之一 [J], 周毅

2.吊脚楼:r重庆近代社会经济发展水平的选择r——漫谈重庆吊脚楼之三 [J], 周毅

3.三峡乡土建筑——土家吊脚楼 [J], 张清平

4.乡土建筑——重庆吊脚楼 [J], 冯雁军

5.吊脚楼:\r特殊的分类与生命的启示\r——漫谈重庆吊脚楼之五 [J], 周毅

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

来历:自古以来,重庆就是巴人的聚居之地,在世代与自然的斗争中,巴人背倚山川,逐水而居,从陡坡峭壁上攀崖筑屋。

据东汉时期的《华阳国志》载:重庆“地所势刚险”,“皆重屋景居”,说明吊脚楼古已有之,历史悠久。

种类:1、单吊式,这是最普遍的一种形式,有人称之为"一头吊"或"钥匙头"。

它的特点是,只正屋一边的厢房伸出悬空,下面用木柱相撑。

2、双吊式,又称为"双头吊"或"撮箕口",它是单吊式的发展,即在正房的两头皆有吊出的厢房。

3、四合水式,这种形式的吊脚楼又是在双吊式的基础上发展起来的,它的特点是,将正屋两头厢房吊脚楼部分的上部连成一体,形成一个四合院。

4 二屋吊式,这种形式是在单吊和双吊的基础上发展起来的,即在一般吊脚楼上再加一层。

单吊双吊均适用。

、5、平地起吊式,这种形式的吊脚楼也是在单吊的基础上发展起来的,单吊、双吊皆有。

它的主要特征是,建在平坝中,按地形本不需要吊脚,却偏偏将厢房抬起,用木柱支撑。

形态、内置:依山的吊角楼,在平地上用木柱撑起分上下两层,节约土地,造价较廉;上层通风、干燥、防潮,是居室;下层是猪牛栏圈或用来堆放杂物。

中间为堂屋,左右两边称为饶间,作居住、做饭之用。

饶间以中柱为界分为两半,前面作火炕,后面作卧室。

由于有窗,所以明亮,光线充足通风也好,家人多在此做手工活和休息,也是接待客人的地方。

正屋建在实地上,厢房除一边靠在实地和正房相连,其余三边皆悬空,靠柱子支撑。

吊脚楼有很多好处,高悬地面既通风干燥,又能防毒蛇、野兽,楼板下还可放杂物。

特点:空为阴,实为阳,虚则柔,实则刚

关键词:开始-发展-繁荣-(前)现代有意识保留(后)-现在运用:平阶

重庆怪,怪得拽,三十层的高楼比平房还要矮,啷个的耶,一个在山脚脚,一个在山颠颠

重庆十八怪

房如积木顺山盖,三伏火锅逗人爱;坐车没得走路快,空调蒲扇同时卖;

背起棒棒满街站,女士喜欢露膝盖;龟儿老子随口带,不吃小面不自在;

光着膀子逛大街,街边打望好愉快;办报如同种白菜,崽儿打赌显豪迈;

矮小伙高姑娘爱,摊开麻将把客待;公交车上摆擂台,宝气处处都存在;

人名没得地名怪,丧事当作喜事办。