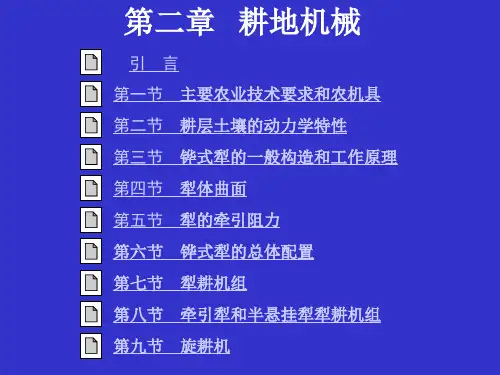

土壤耕作技术分析

- 格式:ppt

- 大小:615.00 KB

- 文档页数:46

N o n g y e j i x i e利用农业机械进行深松整地,可以有效缓解旱情,增强土壤保墒性能,使农作物的根系良好发育,并对作物倒伏有预防作用。

采取机械深松整地技术,可以将犁底层打破,有利于农作物的生长,为农作物高产创造良好条件。

本文围绕农业机械化深松整地技术进行了分析。

在整地时利用犁铧耕作土壤,是传统农业生产的主要模式,这种方式延续多年,起到了疏松土壤,优化土壤的目的,可以低层次地满足农业生产的需要。

但对于高标准耕作来说,传统模式依然无法满足耕作要求。

因为传统的耕作方式,无法实现对土壤深翻,形成了约10厘米左右的犁底层,在一定程度上影响了土壤中肥水的活跃,阻碍了农作物对养分的吸收,不利于农作物的生长。

而利用机械化深松整地技术,可以打破犁底层,可以深耕土壤达到30厘米左右,改善了土壤结构,使土壤增加了疏松性,提高了通透性,促进了土壤中有机质活化,使农作物能充分吸收土壤中的养分。

1、农业机械整地的必要性(1)有利于改善土壤质量土壤经过多年的耕种,再加上施用化肥和农药产生的不良影响,土壤的质量变得越来越差,影响了农作物的生长,导致粮食产量无法提升。

通过利用农业机械化深松整地技术,使土壤的耕层加深,犁底层被破坏,疏松度增加,土壤的蓄水保墒及肥料营养储存能力增强,使土壤条件得到改善,土壤的质量得到提高,有利于农作物的健壮生长。

(2)弥补土壤中水分的不足由于自然降水量不够均衡,时常出现有的年份降水量大,有的年份降水偏少的问题,从而使农业生产出现产量无法保证的现象。

因此,提高土壤的保墒能力成为农业生产的当务之急。

通过利用农业机械化深松整地技术,可以提高土壤的疏松性,使土壤中出现大量的空隙,有利于蓄水保墒,使自然降水量偏少的不足得到适当弥补,改善了土壤旱涝不均衡的状况。

(3)土壤的耕层作用得到充分发挥在利用农业机械化设备进行深松整地后,由于打破了犁底层,可以使农作物顺利穿透犁底层,对土壤养分的吸收能力增强,土壤肥力得到提高。

农田土壤的耕作方式农田土壤的耕作方式农田土壤的耕作方式是农业生产中至关重要的环节之一,合理的耕作方式可以提高土壤肥力,保护生态环境,增加农田产量。

本文将介绍几种常见的农田土壤耕作方式,并分析它们的优缺点。

一、传统耕作方式传统耕作方式是指传统农民在耕地上使用的耕作工具和方法,主要包括手工耕作、畜力耕作和机械耕作。

手工耕作是最传统的方式,农民使用锄头、铁锨等简单工具进行翻耕、松土和除草。

畜力耕作是利用牛、马等家畜进行耕种,可以提高劳动效率。

机械耕作是在现代农业生产中普遍采用的方式,使用农机具进行耕作,如拖拉机、收割机等。

传统耕作方式的优点是操作简单,适合小规模农田耕作,但也存在一些问题。

首先,传统耕作方式需要投入大量人力和畜力,劳动强度大,降低了农作物的生产效率。

其次,传统耕作方式容易造成土壤的密实化和排水不畅,影响土壤肥力和作物生长。

此外,传统耕作方式容易造成土壤侵蚀和水土流失,对环境产生负面影响。

二、保护性耕作方式保护性耕作方式是近年来提倡的一种耕作模式,旨在减少土壤侵蚀、保护土壤水分和有机质,提高土壤肥力和农田生态系统的稳定性。

具体措施包括减少翻耕次数、保持农田水分、保留秸秆覆盖、采用轮作休耕等。

保护性耕作方式的优点是可以有效减少土壤侵蚀、提高水分和养分的保持能力,减少对环境的负荷。

此外,保护性耕作方式还能够增加土壤有机质含量,改善土壤结构和通透性,提高农田的肥力和作物产量。

然而,保护性耕作方式也存在一些挑战和限制。

首先,由于保护性耕作方式需要较长的时间来建立起稳定的土壤结构和水分平衡,对农民来说需要较大的投入和管理成本。

其次,保护性耕作方式的实施需要适应不同气候和土壤条件,因此应该根据实际情况进行调整和优化。

三、有机耕作方式有机耕作方式是一种以保护环境和增加农田生态系统稳定性为目标的农业生产模式。

有机耕作方式强调农田生态系统的自我调节和保持,不使用化学合成农药和化肥,依靠有机肥料和生物防治来维持土壤肥力和作物健康。

N o n g j i t u i g u a n g保护性耕作技术是我国对农田处理所进行的一种具有保护措施的耕作技术,它对减少土壤的风蚀、水蚀等,提高土壤肥力和抗旱能力都有一定的作用。

本文从保护性耕作技术的优点以及技术内容入手,使广大农户对保护性耕作技术有一个深入的了解。

随着传统耕作技术的发展,人们利用农药控制杂草生长,耕地深翻虽对作物的生长具有一定的促进作用,但从现实分析来看,它对作物生长虽然创造了松软环境,但同时也对地表造成破坏,对土壤中的生物存活造成一定影响,这种人与自然的矛盾将逐渐凸显,而保护性耕作技术通过免耕、少耕的方式,减少对农田的破坏并施加一些配套措施,可以保护土壤的生态环境,减少农田的土壤侵蚀,这是传统性耕作所不具备的优势,要强化保护性耕作技术的推广,更好地保护我们生活的家园。

!保护性耕作技术的优点从土壤耕作来看,对同一道工序或作业面积来说,使用保护性耕作技术可以缩减劳动量,节省工作时间,每小时机车所用燃油也相对减少,可以节省燃料,因减少机车的磨损量其每年的机车维修费用也在降低。

对于连续免耕土壤其微粒监测,其土壤微粒成为团粒结构,更适合农作物的根系生长。

耕作越多的土壤其释放到空气中的碳越多,对作物构建有机质的碳来说在减少,免耕可以增加土壤中的有机质含量。

免耕作业可以锁住土壤中的水分,因作物残茬的遮阴,减少了土壤水分的蒸发,也可以减少因土壤翻耕而造成的风蚀、水蚀等;因免耕作用,可有效保存土壤中的肥料和杀虫剂,减少地表水的流失,保证地下水的质量。

免耕或少耕也为野生动植物的生长提供了掩蔽的环境和食物,增加了野生动植物的数量,原始自然生态环境进行人为保护,可以有效提高空气质量,改善了人们的生活环境。

"保护性耕作技术要点保护性耕作技术目前比较常见的有四项:一、免耕或少耕。

对传统的铧式犁翻耕土壤技术进行改革,不进行任何耕作或进行深松和表土耕作。

这种方式对土壤结构和地面植被破坏性小,可以有效增加土壤的含水量。

工作研究农业开发与装备 2023年第5期黑土耕地保护利用技术模式和保护措施分析周 玮,韩 阳(哈尔滨市农业技术推广总站,黑龙江哈尔滨 150029)摘要:强调黑土耕地保护的必要性,从黑土层保育、黑土层培育、保护性耕作等多方面入手,阐述了黑土耕地保护利用技术模式的构建与要点内容。

在此基础上,提出一系列黑土耕地的优化保护措施,包括定期组织展开黑土耕地专项调查整治与监测、制定并实施黑土耕地保护战略规划、严格落实耕地保护制度、完善责任目标考核制度、应用黑土耕地保护管理“田长制”、强化宣传工作等,以期实现黑土耕地保护工作的升级。

关键词:黑土耕地;保护利用技术模式;保护措施0 引言黑土耕地是东北粮食生产能力的基石,依托对黑土耕地的有效保护以及合理利用,能够获取更为理想的粮食产量。

作为东北地区乃至全中国的重要的粮食产区,黑龙江着力推进对黑土耕地的保护,并取得了一定成效。

1 黑土耕地保护的必要性分析黑土是世界上最珍贵的土壤资源,肥力高,性状好,特别适合植物生长[1]。

但是,黑土的形成速度较慢,在自然条件下,一般需要200~400年的时间才能够生成1 cm左右的黑土层。

因此,须要强化落实对黑土的保护。

保护黑土耕地是保障国家粮食安全的迫切需求,也是推动农业绿色发展的现实需要,更是促进我国农产品竞争力的必然要求。

总体而言,优化对黑土耕地的保护利用极为必要,需要规避对黑土耕地的长期高强度开发与透支使用,并依托多种保护模式的建立和对应措施,促使黑土耕地肥力、有机质含量始终保持在理想水平。

2 黑土耕地保护利用技术模式的构建与要点内容分析2.1 黑土层保育模式在垦植初期,黑土层土壤内的有机质含量表现出明显下降的发展趋势,随着垦植时间的增加,这种下降趋势会逐步减缓,但是下降量也相对较大。

如果长时间过度利用黑土耕地,势必会导致严重的土壤退化问题发生。

基于此,为实现对黑土耕地的保护利用,需要建立并引入黑土层保育模式。

实践中,结合有机质含量下降的现状问题,应用以玉米秸秆松耙碎混还田、秸秆翻混还田技术为核心,以黑土耕地扩容增碳为目标,完成黑土层保育模式的构建,结合玉米大豆轮作技术的引入,更好实现对黑土耕地的保育。

农业生产中的土壤改良技术分析土壤是农业生产的基础,优质的土壤能够为农作物提供良好的生长环境,从而提高农作物的产量和质量。

由于长期的不合理耕作、过度施肥、水土流失等原因,许多土壤出现了肥力下降、板结、酸化、盐碱化等问题。

为了解决这些问题,土壤改良技术应运而生。

一、土壤肥力提升技术(一)有机肥料的施用有机肥料是提升土壤肥力的重要手段。

有机肥包含多种营养元素,如氮、磷、钾以及各种微量元素。

像农家肥中的堆肥、厩肥,它们的来源广泛,可以将农业生产中的废弃物转化为有用的肥料。

例如,在农村常见的堆肥,是将农作物秸秆、落叶、动物粪便等混合堆积,经过微生物的分解作用,形成富含腐殖质的肥料。

腐殖质能够改善土壤结构,使土壤变得疏松透气,增加土壤的保水保肥能力。

当把这种堆肥施用到土壤中时,不仅能为农作物提供养分,还能促进土壤中有益微生物的生长繁殖。

(二)绿肥种植绿肥是指利用植物生长过程中所产生的全部或部分绿色体,直接翻压到土壤中作为肥料。

常见的绿肥作物有紫云英、苕子等。

绿肥作物的根系发达,能够深入土壤底层,吸收深层土壤中的养分。

在其生长过程中,地上部分通过光合作用合成大量的有机物质。

当绿肥作物被翻压到土壤中后,这些有机物质在土壤微生物的作用下分解,释放出大量的营养元素。

绿肥作物的根系在土壤中留下的孔隙,能够改善土壤的通气性和透水性。

二、土壤结构改良技术(一)深耕深松传统的浅耕方式容易使土壤表层板结,影响土壤的通气性和透水性。

深耕深松技术则可以打破犁底层,增加土壤的耕作层厚度。

一般来说,深耕的深度可以达到20-30厘米,深松则可以更深。

通过深耕深松,土壤颗粒能够重新排列,大的土块被破碎,土壤变得疏松。

这样一来,土壤中的空气含量增加,有利于土壤微生物的活动。

例如,在一些干旱地区,深耕深松可以使土壤更好地储存雨水,减少水分的蒸发,提高土壤的蓄水保墒能力。

(二)土壤调理剂的使用土壤调理剂是一种专门用于改良土壤物理性质的物质。

它可以分为无机土壤调理剂和有机土壤调理剂。

学习重点农学耕作技巧在学习农学耕作技巧时,我们应该关注哪些重点呢?以下是一些关键的农学耕作技巧,帮助您在农业生产中取得更好的成果。

一、土壤准备技巧1. 土壤分析:进行土壤分析是农学耕作的首要步骤。

通过土壤样本的采集与检测,了解土壤的pH值、营养元素含量和有机质含量等信息,以便为植物生长提供合适的生长环境。

2. 土壤改良:根据土壤分析结果,采取相应的土壤改良措施。

比如,添加有机肥料、施加矿物肥料、调整土壤pH值等,以提高土壤肥力和改善土壤结构。

二、作物选种与种植技巧1. 选取适宜的作物品种:根据当前地区的气候、土壤和市场需求等因素,选择适宜的作物品种。

要考虑其耐逆性、产量潜力、抗病虫害性和品质等特点。

2. 合理施肥:根据作物的生长阶段和营养需求,科学施肥。

注意控制肥料用量,避免过度施肥导致环境污染和农产品质量下降。

3. 善于利用灌溉技术:合理安排灌溉时间和灌溉用量,避免土壤过湿或过干对作物产生不良影响。

可以采用滴灌、喷灌等节水灌溉技术,提高灌溉效率。

三、病虫害防治技巧1. 病虫害监测:定期巡视田间,及时发现和识别病虫害问题。

可以利用专业设备或人工方法进行监测,如黄板诱捕、虫害捕捉灯等。

2. 生物防治:使用益生菌、天敌昆虫等进行有益生物的引进和增殖,以控制病虫害的数量。

3. 农药合理使用:遵循农药的正确使用方法和使用剂量,合理施药以最大限度地降低病虫害对作物的危害。

四、田间管理技巧1. 杂草管理:及时进行除草工作,保持农田的整洁。

可以采用机械除草、喷灌除草剂等方法,以减少杂草对作物生长的竞争。

2. 疏菜、修剪和摘心:根据作物的生长习性,及时进行疏菜、修剪和摘心等管理措施,促进作物分枝、增加光合作用和通风,提高产量和品质。

五、收获与后期处理技巧1. 适时收获:根据作物的生长周期和成熟度,确定最佳的收获时间。

避免过早或过晚收获对产量和品质的影响。

2. 储存与加工:对于需要储存的农产品,采取适当的储存措施,如控温、控湿、防虫等。

耕整地机械发展趋势与现状分析刘毅N o n g y e j i x i e机械化耕整地技术是最基本的农田作业机械化技术。

它是指利用机械化手段对农田进行耕地和整地的作业过程。

耕整地的目的和作用是疏松土壤,改善结构,透气蓄水,恢复土壤肥力,覆盖杂草与残茬,防止病虫害,促进作物生长,为作物的生长发育创造良好的条件。

通过物理手段为作物播种、管理、收获作业创造良好的地表及土壤条件,为作物的生长创造良好的种床和耕层条件,为有益生物菌群的活动和水、肥、气、热的运行创造良好的空间环境。

一、机械化耕整地技术的主要内容机械化耕地是指翻土、松土、杂草掩埋、施肥等作业过程,而机械化整地主要包括耕后播前对土壤表层进行的松碎、平整、镇压、开沟、作畦、起垄等作业。

机械化耕整地作业既可单项进行,完成特定的作业项目,也可采用联合作业机具,一次性完成多项作业,这样既有利于提高作业效率,又有利于降低生产成本。

机械化耕整地作业主要由铧式犁、圆盘犁、旋耕机、深松联合整地机、深松机、耕耘机、圆盘耙、动力耙、联合整地机、镇压器等机具装备,这些作业机具承担着农业生产的绝大部分劳动量,为保证我国粮食生产安全做出了突出的贡献。

因此,耕整地技术及装备在农业生产中占有极其重要的地位,在人类农耕史上和现代农业进程中的地位可谓举足轻重,世界各国的耕整地机械在不断更新发展。

二、耕整地机械化作业的原则耕整地作业是农业生产中重要的农艺环节。

因为整地作业工作量大,劳动强度大,所以必须首先实现机械化。

当今世界的土壤耕作正朝着联合作业方向发展,它是一项高效、节能、少耕的机械化耕作技术。

其经济效益、社会效益、生态效益显著,已成为国内外耕作机具的发展方向,符合现代化农业生产“优质、高效”的要求。

耕整地可以采用联合整地作业。

尽可能的不采用多次单项作业。

要最大限度的减少机车进地整地次数,从而减少能耗和机械对土壤结构的破坏;可以不耕整地的就尽可能的不耕地。

1、联合整地技术。

以深松、灭茬(旋耕)、起垄和镇压联合整地机具为代表的整地技术,实现了土壤耕作技术的第二次革命,新的整地技术大幅度提高了大型农机具的作业效率,增加了农机作业收入,降低了作业成本,减少农民机耕投入,对发展质量效益型农业和旱作生态型农业起到了巨大的推动作用,并对农民增收产生了积极影响。

坡耕地玉米垄侧保土耕作技术模式高产高效分析随着社会的发展,农业的生产技术也在不断创新。

传统的坡耕地玉米种植方式,常常会面临土壤质量下降、劳力投入大、产量低等问题。

近年来,针对这些问题,农业专家和科研机构积极探索保土耕作技术模式,逐渐形成了一套高产高效的坡耕地玉米垄侧保土耕作技术模式,以取得更好的经济效益和社会效益。

一、垄侧保土耕作技术原理传统的玉米种植方式中,玉米在一定阶段内需要连续浇水,而坡耕地易发生水土流失。

垄侧保土耕作技术的原理是利用玉米垄侧部和旁边的土壤来保护坡耕地,将雨水储存在垄侧土壤中,周转利用,不仅可以避免水土流失,还能够提高土壤肥力,增加产量和经济效益。

1、料肥配比。

在种植前,需要将各种肥料按照一定比例进行配比,并进行施肥。

2、开垄种植。

开垄的深度一般控制在15厘米左右,垄埂高度一般为20-30厘米。

3、覆盖生物膜。

在开垄后,需要覆盖上生物膜,提高水分保持能力,有利于种植生长和护土。

4、开渠排水。

垄侧需要开设排水渠,及时排去雨水,防止泥石流等灾害的发生。

5、中耕松土。

在玉米生长过程中,需要对垄侧土壤进行中耕松土,增加空气和水分的渗透性,提高生长环境。

6、追肥及时。

在生长过程中需要及时进行追肥,保证玉米充分吸收养分,提高产量和质量。

1、提高机械化水平。

玉米种植过程需要大量的人力和耕作工具,提高机械化水平可以节约成本,提高生产效率和品质。

2、选用适宜品种。

不同品种的玉米对环境条件的要求不同,选用适宜的品种可以提高产量和抗逆能力。

3、加强水肥一体化管理。

通过科学施肥和灌溉,提高玉米生长环境和养分吸收能力,增加产量高效。

4、优化种植布局。

根据实际地形和环境条件,优化玉米的种植布局,可以提高土地利用率和经济效益。

四、结论垄侧保土耕作技术模式在坡耕地玉米种植中的应用,不仅能有效保护土地资源,减少水土流失和土地质量下降引起的损失,还能提高玉米产量和品质,带来更好的经济效益和社会效益。

通过加强科学施肥和适当优化种植布局等方法,综合提高玉米生产效率和品质,促进农业可持续发展。

保护性耕作的优势与特点及主要技术摘要阐述了保护性耕作在农业方面的优势,分析了其性质及特点,介绍了其主要的技术,以期促进该技术的大面积推广应用。

关键词保护性耕作;优势;性质;特点;主要技术最近几年保护性耕作在辽宁省彰武县双庙乡发展特别快。

通过2008—2011年连续4年的实际应用取得了很好效果,仅玉米作物每年都要增收35~50 t。

越来越多的农民认识到要想多收获粮食必须改变传统的种植方法,建立一套适合该地区旱作农业区机械化保护性耕作技术体系。

保护性耕作是通过对农田实行秸秆覆盖还田和免耕少耕,控制沙尘污染和土壤风蚀、水蚀,节能降耗和节本增效,以及提高土壤肥力和抗旱节水能力的一项先进的农业耕作技术。

2008年开始双庙乡保护性耕作在白家村、三台子村、明水村,继而又在杜家村、任家村、二台子村全面铺开。

2011年在二台子村、杜家村又实施了666.67 hm2秸秆还田保护性耕作面积。

项目完成后,项目区旱地玉米平均增产20%,玉米降低生产成本10%~15%,增加农民收入20%~30%,特别是双庙乡玉米面积每年达到2 000 hm2,仅保护性耕作一项就使农民增产玉米2 000 t左右。

现将保护性耕作的优势、性质、特点以及主要技术总结如下。

1 保护性耕作在农业方面的优势一是保肥。

地表覆盖的秸秆腐烂后形成大量有机肥,可明显提高土壤表层有机质含量,同时速效氮、速效钾及各种微量元素的含量都有所增加,使土壤结构明显改善。

二是保土。

由于秸秆覆盖地表及不翻转土壤,减少了地表径流及风蚀、水蚀造成的土壤流失。

三是保水。

由于秸秆覆盖地表,减少雨水的地表径流和蒸发,增加了土壤入渗能力。

四是减少劳动力、机械投入及作业程序,节约生产成本。

五是保护生态环境。

由于根茬固土和免耕秸秆覆盖,土壤不再翻耕裸露,减少风、沙、尘的扬起,保护了生态环境[1]。

六是增产效果明显。

双庙乡杜家村一农户在自己家的土地上连续3年进行了秸秆还田保护性耕作试验。

保护性耕作区的玉米与传统耕作相比,平均增产25%。

实验一实验室须知及仪器清点洗涤和不同类型分析天平的使用学习《土壤农化分析》首先要了解土壤农化分析的基础知识和安全知识;在实验中要了解实验室的一般规则;所用纯水,试剂;器皿、仪器等等的选择、洗涤和各种分析天平的使用。

思考题1.纯水制备方法有哪几种?2.如何选择洗涤器皿的洗涤剂?3.使用分析天平的注意事项有哪些?参考书1.《分析化学手册》第一册基础知识与安全知识,杭州大学化学系分析化学教研室编、化学工业出版社(正确的) (不适当的) (不适当的)实验二 土壤样品的采集和处理一、土壤样品的采集土壤样品的采集是土壤分析工作中一个最重要最关键的环节,它是关系到分析结果是否正确的一个先决条件,特别是耕作土壤,由于差异较大,若采样不当,所产生的误差(采样误差)远比土壤称样分析发生的误差大,因此,要使所取的少量土壤能代表一定土地面积土壤的实际情况,就得按一定的规定采集有代表性的土壤样品。

如何采样?这要根据分析的目的,要求来决定采样的方法。

(一)土壤样品的采集方法、种类和注意事项:1.混合样品的采集由于土壤是一个不均匀的体系,为了要了解它的养分状况,物理性、化学性,我们不能把整块土都搬进实验室进行分析,因此,就必须选取若干有代表性的点子取样混合后成为混合样品,混合样品实际上就是一个平均样品,这个平均样品就要具有代表性。

要使样品真正有代表性,首先要正确划定采样区,找出采样点,划采样区(采样单元或采样单位)时是根据土壤类别、地形部位、排水情况、耕作措施、种植栽培情况、施肥等等的不同来决定的。

每一个采样区内,再根据田块面积的大小及被测成分的变异系数,来确定采样点的多少,当然,取的点子越多,代表性越强,那就越好,但它会造成工作量的增多,因此一般人为的定为5-10,10-20点或根据计算应取多少点。

(1)试验田土壤样品的采集:一般试验小区为一采样区。

(2在进行土壤养分状况的调查时,一般是根据土壤类别、地形、排水、耕作、施肥等不同来划分采样区;也有的是根据土壤肥力情况按上、中、下来划分采样区。