铸件形成理论作业资料

- 格式:doc

- 大小:1.36 MB

- 文档页数:50

铸件形成理论基础习题答案铸件形成理论基础习题答案铸造是一种重要的金属加工方法,广泛应用于各个行业。

在学习铸造过程中,理解铸件形成的基本原理是非常重要的。

下面,我们将针对一些常见的铸件形成理论基础习题,提供详细的解答。

1. 什么是铸件形成的基本原理?铸件形成的基本原理是将熔化的金属或合金倒入铸型中,通过冷却凝固形成所需的零件。

这个过程主要包括四个步骤:铸型的制备、熔炼金属的准备、铸型填充和凝固收缩。

2. 铸型的制备有哪些常见的方法?常见的铸型制备方法包括砂型铸造、金属型铸造、石膏型铸造和陶瓷型铸造等。

其中,砂型铸造是最常用的方法,通过将铸型材料与模具进行填充、压实和硬化,形成具有所需形状和尺寸的铸型。

3. 熔炼金属的准备过程中需要注意哪些问题?熔炼金属的准备过程中需要注意以下几个问题:首先,要选择适合的熔炼设备和燃料,确保金属能够充分熔化;其次,要控制熔炼温度,以保证金属的质量和流动性;最后,要进行必要的炼化处理,如除气、除杂等,以提高金属的纯度和性能。

4. 铸型填充的基本原理是什么?铸型填充是指将熔化的金属或合金倒入铸型中的过程。

在填充过程中,金属液通过重力、压力或真空力等作用,充满整个铸型腔体,形成所需的零件形状。

填充的关键是要保证金属液的流动性和填充性能。

5. 凝固收缩对铸件形成有何影响?凝固收缩是指铸件在冷却凝固过程中由于体积变化而产生的收缩现象。

凝固收缩对铸件形成有重要影响,主要表现在以下几个方面:首先,凝固收缩会导致铸件尺寸缩小,因此在设计铸件时需要考虑收缩量;其次,凝固收缩还会引起铸件内部的应力和缺陷,如热裂纹、气孔等,因此需要采取相应的措施来避免这些问题的发生。

6. 如何控制铸件的凝固收缩?为了控制铸件的凝固收缩,可以采取以下几种措施:首先,选择合适的浇注系统和冷却方式,以控制凝固的速度和方向;其次,通过设计合理的铸件结构和尺寸,减少凝固收缩的影响;最后,可以采用凝固缩放补偿技术,通过在铸型中设置特殊的缩放部位,来补偿凝固收缩带来的尺寸变化。

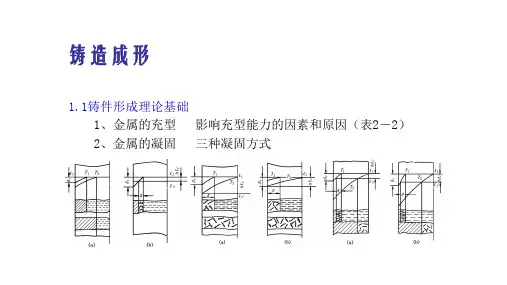

铸造成形

1.1铸件形成理论基础

1、金属的充型影响充型能力的因素和原因(表2-2)

2、金属的凝固三种凝固方式

3、影响凝固方式的因素:结晶温度范围、温度梯度

4、影响温度梯度的因素:合金性质、铸型蓄热能力、浇注温度

5、合金的收缩:

三种收缩方式,液态收缩、凝固收缩、固态收缩

影响收缩因素,化学成分、浇注温度,铸件结构和铸型条件缩孔及缩松产生缩孔的原因:液态和凝固收缩大、气体多6、应力与变形:热应力和收缩应力、变形趋势

1.2 砂型铸造工艺分析

1、浇注位置与分型面的确定

浇注位置选定原则:5点;分型面选定原则8点P88~89

2、工艺参数不铸孔尺寸、加工余量、铸造收缩率、起模斜度

3、铸造工艺图制定

1.3 砂型铸造方法

1、气动微震压实造型

2、高压造型多触头高压造型,垂直分型无箱造型

3、消失模造型

1.4特种铸造

1、离心铸造铸造回转体铸件,可镶嵌金属

2、压力铸造铸造薄壁大批生产铸件,可镶嵌金属

3、低压铸造铸造致密性好的铸件发动机缸体、活塞等

4、熔模铸造精密铸造刀具、叶片、高熔点金属的零件

5、陶瓷型铸造精密铸造模具为主

6、壳型铸造常用于制芯

1.5铸造方法选择根据材料、形状、批量选择铸造方法。

一、名词解释:1、流动性:液态金属本身的流动能力,是金属的铸造性能之一,与金属的成分温度杂质含量及其物理性质有关。

2、液态金属的充型能力:液态金属充满铸型型腔,获得形状完整轮廓清晰的铸件的能力成为液态金属充填铸型的能力,简称为~。

3、粗糙界面:界面固相一侧的点阵位置只有50%左右为固相原子所占据,这些原子散乱的随机分布在界面上形成一个坑坑洼洼呕吐不平的界面层。

4、平整界面:固相表面的点阵位置几乎全部为固相原子所占据,只留下少数空位或在充满固相原子的界面上存在有少数不稳定的孤立固相原子从而形成了一个总的来说平整光滑的界面。

5、成分过冷:由溶质再分配导致界面前方熔体成份及其凝固温度发生变化而引起的过冷称为~。

6、热过冷:仅由熔体实际温度分布所决定的过冷状态称为~。

7、枝晶偏析:由于固溶体合金多按枝晶方式生长,分支本身分支与分支间的成分是不均匀的,故称为~。

8、宏观偏析:又称长程偏析或区域偏析,指较大范围内的化学成分不均匀现象,表现为铸件各部位之间化学成分的差异。

9、反应性气孔:金属液与铸型之间,金属与熔渣之间或金属液内部某些元素化合物之间发生化学反应所产生的气孔。

10、铸造应力:铸件在凝固和以后的冷却过程中发生线收缩有些合金还发生固态相变,这种变化往往受到外界的约束或铸件各部分之间的相互制约而不能自由的进行于是产生变形的同时还产生应力,这种应力叫做~。

三、简答题1、铸造的优缺点?答:优:○1适应性强○2可以利用某些合金的特性○3尺寸精度高○4成本低。

缺:○1铸件尺寸均一性差○2与压力加工和粉末冶金相比金属利用率低○3内在质量比锻件差○4工作环境粉尘多温度高劳动强度大生产效率低。

2、试述均质生核与非均质生核的区别及联系?答:均质生核:在没有任何外界面的均匀熔体中的生核过程,均质生核在熔体各处几率相同,晶核的全部固液界面皆由生核过程所提供,因此热力学能障较大,所需驱动力较大,理想液态金属的生核过程就是均质生核;非均质生核:在不均匀的熔体中依靠外来杂质或型壁界面提供的衬底进行生核的过程,非均质生核优先发生在外来外界面处,因此热力学能障较小,所需要驱动力较小,实际液态金属的生核过程一般都是非均质生核。

析出性气孔析出机理

合金凝固时,气体的溶解度急剧下降。

由于溶质再分配,在固-液界面前的熔体中气体溶质富集。

当浓度过饱和时,产生很大的析出压力。

在现成的衬底(如非金属夹杂物)上气体析出,形成气泡。

保留在铸件中形成析出性气孔。

缩孔形成机理

结晶温度范围比较窄的合金,液态合金填满铸型后,因铸型吸热,靠近型腔表面的金属很快就降到凝固温度,凝固成一层外壳,随着温度的降低,外壳逐渐加厚,由于液态收缩和凝固收缩造成的体收缩大于已凝固外壳的固态收缩,所以,在重力的作用下,液体与顶面脱开,逐渐下降,出现了较大的空洞。

铸件完全凝固,在其上部保留了一个近似倒圆锥形的集中缩孔。

由于铸件在冷却中的固态收缩使铸件的外形和该缩孔的体积都稍有缩小。

缩松形成机理?

结晶温度范围较宽的合金,一般按照体积凝固的方式凝固,凝固区内的小晶体很容易发展成为发达的树枝晶。

当固相达到一定数量形成晶体骨架,尚未凝固的液态金属被分割成一个个互不相通的小熔池。

在随后的冷却过程中,小熔池发生液态收缩和凝固收缩,已凝固金属发生发生固态收缩。

由于熔池金属的液态收缩和凝固收缩之和大于其固态收缩,两者之差引起的细小孔洞又得不到外部液体的补充,便在相应部位形成了分散性的细小缩孔,即缩松。

1.液体的“近程有序”与“长程无序”:液体的颗粒分布相对于周期有序的晶态固体是不规则的,液态结构在宏观上不具备平移及对称性,表现为长程无序特征;而相对于完全无序的气体,液体中存在着许多不停游荡着的局域有序的原子集团,其结构又表现为近程有序。

2.实际液态金属的结构是:实际金属的液态结构是非常复杂的,由大量时聚时散、此起彼伏游动的原子团簇及空穴所组成,同时可能包含各种固态、液态或气态杂质或化合物而且还表现出能量、结构和浓度三种起伏特征。

3.理想纯金属液态结构是:由原子集团、游离原子、空穴组成的。

原子集团内原子近程有序排列,原子集团间的空穴或裂纹内分布着无规则排列的游离原子。

原子集团、空穴或裂纹的大小、形态和分布及热运动的状态都处于每时每刻都在变化的状态,存在能量起伏和结构起伏。

4.窄结晶温度范围合金停止流动机理:1区:过热量未散失完;2区:冷前端在型壁上凝固,已凝固的壳重新熔化;3区:未被熔化保留下固相,该区金属液耗尽过热热量;4区:固、液相具有相同的温度,在该区发生堵塞。

5.宽结晶温度范围合金停止流动机理:a.过热量未散失尽,以纯液态流动;b.温度下降到液相线以下,析出固相,顺流前进,黏度增加;c.晶粒数量达到临界值,固相形成连续网络,压力无法克服该网络阻力而发生堵塞,停止流动。

6.三个起伏结构起伏:液态金属中原子团簇尺寸及其内部原子数量都随着时间和空间发生着改变能量起伏:液态金属中不同原子能量有高有低,同一原子的能量也随着时间空间的变化时高时低浓度(成分)起伏:在液态金属中,游动原子团簇之间存在着成分差异,这种局域成分的不均匀性随原子热运动在随时变化7.充型能力:液态金属充满铸型型腔,获得形状完整、轮廓清晰的铸件的能力,称为液态金属充填铸型的能力,简称液态金属的充型能力8.凝固动态曲线的绘制:以温度﹣时间曲线为依据,先将合金的液相线和固相线温度给定到温度场曲线上,以铸件表面至中心的距离x 与半铸件厚度R 之比为纵坐标(x / R =1表示铸件中心位置),以时间t 为横坐标,将温度场曲线与液相和固相温度线的交点分别标注在坐标系中,然后分别将温度场曲线与液相和固相温度线的交点各自连接成曲线,即为凝固动态曲线绘制方法:以时间为横坐标,相对位置x/R为纵坐标; 把温度场曲线与液相线和固相线的交点分别标注在图上;分别把液相线和固相线连成曲线。

一、名词解释自发形核:由游动的原子集团自己逐渐长大而形成晶核的过程,因此,也称均质生核。

非自发形核:在外来质点的表面上生核的过程,也称为异质生核。

气孔:金属中的气体含量超过其溶解度,或浸入的气体不被溶解,则以分子状态存在于金属液中,若凝固前来不及排除,铸件将产生气孔。

非金属夹杂物:金属在熔炼与铸造过程中,与非金属元素及外界物质接触发生相互作用而产生的各种化合物。

离异共晶:共晶成分的剩余液体也可能不采取共生生长的方式结晶,而是两相各自独立生长,所得的组织中没有共晶的特征。

这种两相不是以共同的界面生长的方式称为离异生长,所得的组织称为离异共晶。

带状偏析:当固液界面由于过冷低减,固液界面向前推进受到溶质偏析的阻碍时,由于界面前方的冷却,从侧壁上可能产生新的晶粒并继续长大,从前方横切溶质浓化带,形成带状偏析。

逆偏析:铸锭和铸件凝固后,铸锭的表面或底部含溶质元素较多,而中心部分或上部分含溶质较少。

残余应力:当产生铸造应力的原因被消除以后,应力仍然存在,这种应力称为残余应力。

缩孔:铸件在凝固过程中,由于合金的液态收缩和凝固收缩,往往在铸件最后凝固的部位出现孔洞,称为缩孔。

缩松:细小而分散的孔洞称为分散性缩孔,简称缩松。

铸造应力:铸件在凝固以后在冷却过程中,将继续收缩。

有些合金还会发生固态相变而引起收缩或膨胀,这些都使铸件的体积和长度发生变化。

此时,如果这种变化受到阻碍,就会在铸件内产生应力,称为铸造应力。

粘度:液体在层流运动的情况下,各液层见有摩擦阻力,称为液体的内摩擦,妨碍液体的流动。

这种内摩擦阻力是液态金属的物理特性之一,称为粘度。

表面张力:表面张力系数,其意义是在液膜的单位长度上所受的绷紧力。

单相合金:在凝固过程中只析出一个固相的合金。

多相合金:在凝固过程中同时析出两个以上相的合金领先相:两个共晶相的析出次序和生长速度是不相同的,就是说,在两个相的生核和生长中必有一个相为先导。

由于次相的析出,引起溶质的富集而导致另一相的析出和生长,此相成为领先相。

山东建筑大学铸件形成理论复习题(李长龙老师)铸件形成理论考题题型一、名词解释 (每题3分,共15分)二、填空每空1分,共15分三、问答题 (每题5分,共40分)四、推导公式 (20分)五、计算题 (10分)铸件形成理论复习题1、铸造的优缺点?2、金属的液态结构?3、孔穴理论4、一次结晶?二次结晶?5、影响黏度的因素有哪些?6、分析热过冷对纯金属结晶过程的影响?7、表面张力的实际是什么?8、影响表面张力的因素有哪些?9、流动性? 充型能力?影响充型能力的因素有哪些?测试流动性试样的方法有哪些?10、原子的热振动11、凝固?逐层凝固方式?同时凝固方式?12、铸件宏观结晶组织应控制的问题有哪些?13、液态金属的充型能力?14、影响析出性气孔的因素有哪些?15、防止析出性气孔的途径有哪些?16、影响铸件温度场的因素有哪些?17、粗糙界面? 平整界面?18、防止析出性气孔的途径有哪些?19、成分过冷? 热过冷?20、气体的来源?气孔的特征? 影响气孔的因素?21、动态晶体细化的方法有哪些?22、共晶合金的分类?23、共晶合金的共生区?24、离异共晶?25、非金属夹杂物的来源?分析非金属夹杂物的来源?非金属夹杂物的分类?减小和排除夹杂物的途径?26、能否把枝晶偏析看成正常偏析?为什么?微观偏析?宏观偏析?正常偏析?逆偏析?正偏析?枝晶偏析?重力偏析?偏析的表示方法有那些?27、热裂的形成机理?热裂的特征?减少热裂的途径?影响热裂的因素有哪些?铸件中非金属夹杂物包括那些?28、反应性气孔29、能量起伏?结构起伏?相起伏?30、非均质生核?均质生核?31、液态金属生核的首要条件是什么?32、铸造应力的分类?铸造应力?热应力?相变应力?机械阻碍应力?减少和消除铸造应力有哪些途径?33、非均质生核的临界形核功与均质34、什么叫孕育处理?孕育处理的目的?铸铁中常用的孕育剂有那些?35、铸件的宏观组织的分类?36、收缩?收缩的分类?液态收缩?凝固收缩?固态收缩?缩孔的特征?影响缩孔大小的因素有哪些?37、试述均质生核与非均质生核之间的区别与联系?38、采用高温出炉低温浇注的工艺措施,为什么能提高流动性?39、表面细的等轴晶区的形成?40、气体以气泡形式析出的过程是什么?41、测试流动性试样的方法有哪些?42、影响铸件温度场的因素有哪些?43、分析固液界面的微观结构?44、分析非均质生核与润湿角的关系?45、分析铸件结晶过程中,可能存在的枝晶游离形式有几种?46、柱状晶区的形成过程?47、内部等轴晶区的形成?48、分析共晶合金的两种共生区?49、为什么有时希望获得单向生长的柱壮晶?50、分析枝晶间液体的流动对宏观偏析的影响?51、减少和排除非金属夹杂物的途径?52、铸件形成过程中、合金收缩要经历哪几个阶段?53、单向凝固的原理是什么?54、公式推导9个如:液态金属充型能力 xL k j t t t t c kL P F l --+?=)(11αρν 铸件温度场: t 1=t F +(t F -t 10)erf τα12x固相无扩散,液相只有有限扩散而无对流搅拌时的溶质再分配: )11()(000x D RL L e k k C x C --+= 54、计算题1)试计算无限大平板铸钢件的温度场。

铸件形成理论复习提纲铸件形成理论复习提纲一、名词解释(考5个)1.能量起伏:一些原子的的能量超过原子的平均能量,有些原子的能量远小于平均能量,这种能量的不均匀性2.浓度起伏:表示各各个原子集团之间成分的不均匀性。

3.熔化潜热:将金属加热到至熔点时,金属体积突然膨胀,等于固态金属从热力学温度零度加热到熔点的总膨胀量,金属的其他性质如电阻,粘性等发生突变,吸收的热能。

4.充型能力:液态金属充满铸型型腔,获得形状完整,轮廓清晰的铸件的能力。

5.成分过冷:由溶质再分配导致的界面前方熔体成分及其凝固温度发生变化而引起的过冷。

6.热过冷:由熔体实际温度分布所决定的过冷状态。

7.微观偏析(枝晶偏析)8.正常偏西9.负偏析:降低该区的溶质浓度,使该区C5降低,产生的偏析。

10.重力偏析:由于沿垂直方向逐层凝固而产生的正常偏析和固液相之间或互不相容的液相之间有的密度不同,在凝固过程中发生沉浮现象造成的。

11.热裂:铸件在凝固期间或刚凝固完毕,在高温下收缩受到阻碍产生的现象。

12.铸造应力:铸件在凝固或冷却过程中,发生线收缩,有些合金还发生固态相变,引起体积的膨胀或收缩时产生的应力。

13.冷裂:铸件应力超出合金强度极限而产生的现象。

14.顺序凝固:铸件结构各部分,按照远离冒口的部分最先凝固,然后是靠近冒口部位,最后是冒口本身凝固的次序进行的凝固方式15.同时凝固:铸件各部分之间没有温差或温差尽量小,使各部分同时进行凝固的方式。

16.析出性气孔:金属液在凝固过程中,因气体溶解度下降而析出气体,形成气泡未能排除而产生的气孔。

17.反应性气孔:金属液与铸型之间,金属与熔渣之间或金属液内部某些元素、化合物之间发生化学反应所产生的气孔。

二、填空题(不限于这些)1.减小或消除残余应力的方法有人工、自然、共振时放。

2.润湿角是衡量界面张力的标志,润湿角≥90o,表明液体不能润湿体。

3.晶体结晶时,有时会以枝晶生长方式进行。

此时固液界面前液体中的温度梯度小于0 。

铸件形成理论(一)铸造是将熔化成液态的金属浇入铸型后一次制成需要形状和性能的铸件,亦即铸造是使金属的状态按着“固态液态固态”变化而成形的。

金属由液态固态的凝固过程中的一些现象,如液态金属、结晶、溶质的传输、晶体长大、气体溶解和析出、非金属夹杂物的形成、金属体积变化等都是我们在后面将要探讨的内容。

一、有关液态金属方面的介绍(一)液态金属的粘滞性液态金属的粘滞性对铸型的充填、液态金属中的气体、非金属夹杂物的排除、金属的补缩、一次结晶的形态、偏析的形成等,多有直接或间接的作用。

因此液态金属的粘滞性对铸件的质量有重要的影响。

1、粘滞性的本质当外力作用于液体表面时,由于质点间作用力引起内摩擦力,使的最表面的一层移动速度大于第二层,而第二层的速度大于第三层,……。

因此粘滞性的本质是质点间(原子间)结合力的大小。

2、影响粘度的因素①温度温度对粘度的影响要根据不同原子之间的相互关系来解释,因此在这里不讨论。

细化铝硅合金加入的变质剂钠,在结晶期间吸附在晶核表面,阻止硅原子的集聚,使粘度降低。

所以变质处理后的铝硅合金的流动性较未变质前有所提高。

②化学成分难熔化合物的粘度较高,而熔点低的共晶成分合金其粘度低。

这是由于难熔化合物的结合力强,在冷至熔点之前就及早地开始了原子的集聚。

对于共晶成分合金,异类原子间不发生结合,而同类原子聚合时,由于异类原子存在所造成的阻碍,使它们聚合缓慢,晶胚的形成拖后,故粘度较非共晶成分的低。

③非金属夹杂物液态合金中呈固态的非金属夹杂物使液态合金的粘度增加,如氧化铝、氧化硅等。

这是因为夹杂物的存在使液态合金成为不均匀的多相系统,液体流动时内摩擦力增加。

夹杂物愈多,对粘度影响愈大。

同时夹杂物的形态也有影响。

(二)液态金属的表面张力物体的表面是两种相的分界面,该表面总是具有某些不同于内部的特有性质,有此产生出一些表面特有的现象-----表面现象。

在铸件形成过程中存在着许多相相的界面,如金属与大气、熔剂、型壁,以及与其内部的气体、夹杂物、晶体等界面。

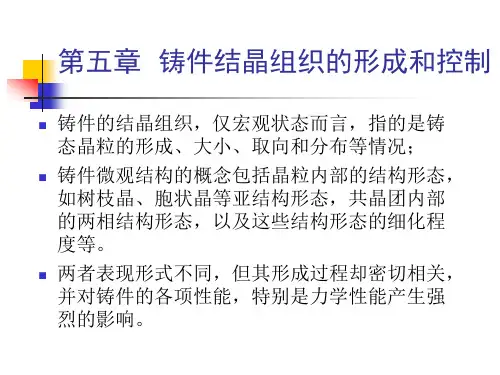

铸件形成理论(三)一、铸件化学成分的不均匀性铸件中化学成分不均匀的现象称为偏析。

偏析分为微观偏析和宏观偏析两大类。

同时偏析也可根据铸件各部位的溶质浓度Cs与合金原始浓度C O的偏离情况分类。

凡Cs>C O者称为正偏析;Cs<C O者称为负偏析。

这种分类不仅适用于微观偏析也适用于宏观偏析。

微观偏析对铸件的影响是明显的,由于成分的不均匀造成组织上的差别,导致冲击韧性和塑性的下降,增加铸件的热裂倾向性,有时还是铸件难于加工。

宏观偏析使铸件各部分的机械性能和物理性能产生很大差异,影响铸件的使用寿命和工作效果。

因此偏析是铸件的主要的缺陷之一。

认识偏析的形成规律,对防止偏析的产生,寻求消除偏析的工艺措施,改善铸件组织,提高铸件性能有着重要意义。

当然偏析也有有益的一面:利用偏析现象可以实现净化或提纯金属的目的。

1、微观偏析微观偏析按其形式分为胞状偏析、枝晶偏析和晶界偏析。

它们的表现形式不同,但形成机理是相似的,都是合金在结晶过程中溶质再分配的必然结果。

⑴枝晶偏析在枝晶偏析区,各组元的分布规律是,使合金熔点升高的组元富集在分枝中心和枝干上;使合金熔点降低的组元富集在分枝的外层或分枝间,甚至在分枝间出现不平衡第二相,其它部位的成分介于两者之间。

消除枝晶偏析是采用均匀化退火;均匀化时间取决于枝晶间距和扩散系数;枝晶间距越小、偏析元素扩散系数愈大,均匀化时间越短。

⑵晶界偏析在不少情况下,晶粒中心只有不甚明显的负偏析(或正偏析),而晶界区域却显示出明显的正偏析(或负偏析),这种偏析称为晶界偏析。

晶界偏析的预防和消除方法同枝晶偏析。

2、宏观偏析铸件产生宏观偏析的途径:⑴在铸件凝固早期,固相或液相的沉浮;⑵在固液两相区内液体沿枝晶间流动。

液态金属沿枝晶间流动对铸件产生宏观偏析起着重要作用。

液态金属沿枝晶间流动的重要原因主要是:熔体本身的流动驱使固液两相区内的液体流动;由于凝固收缩的抽吸作用促使液体流动;由于密度差而发生对流。

凝固技术、铸件形成理论考试铸件形成理论重要知识点5.影响粘度的因素(1)温度:温度不太高时,T升高,η值下降。

温度很高时,T升高,η值升高。

(2)化学成分:表面活性元素使液体粘度降低,非表面活性杂质的存在使粘度提高。

(3)非金属夹杂物:非金属夹杂物使粘度增加。

6.粘度对铸坯质量的影响(1)对液态金属流动状态的影响:粘度对铸件轮廓的清晰程度有影响,为降低液体的粘度应适当提高过热度或者加入表面活性物质等。

凝固收缩形成压力差而造成的自然对流直接影响到铸件的质量,如热裂、缩孔、缩松的形成倾向。

(2)对液态金属对流的影响:运动粘度越大,对流强度越小。

铸坯的宏观偏析主要受对流的影响。

(3)对液态金属净化的影响:粘度越大,夹杂物上浮速度越小,越容易滞留在铸坯中形成夹杂、气孔。

7.影响表面张力的因素1)熔点:高熔点的物质,其原子间结合力大,其表面张力也大。

2)温度:大多数金属和合金,温度升高,表面张力降低。

3)溶质:向系统中加入削弱原子间结合力的组元,会使表面内能和表面张力降低。

8.表面张力对铸坯质量的影响1)界面张力与润湿角:液态金属凝固时析出的固相与液相的界面能越小,形核率越高。

液态杂质与金属晶体之间的润湿性将影响杂质形态。

2)表面张力引起的附加压力:附加压力提高金属液中气体析出的阻力,易产生气孔。

影响金属液与铸型的相互作用。

附加压力为正值时(不润湿),铸坯表面光滑,但充型能力较差,必须附加一个静压头。

附加压力为负值时(润湿),金属液能很好地充满铸型型腔,但是容易与铸型粘结(粘砂),阻碍收缩,甚至产生裂纹。

9.概念能量起伏:金属晶体结构中每个原子的振动能量不是均等的,一些原子的能量超过原子的平均能量,有些原子的能量则远小于平均能量,这种能量的不均匀性称为“能量起伏”结构起伏:液态金属中的原子集团处于瞬息万变的状态,时而长大时而变小,时而产生时而消失,此起彼落,犹如在不停顿地游动。

这种结构的瞬息变化称为结构起伏。

1. 液态金属的结构和性质1、加热时原子距离的变化如图1—2所示,试问原子间的平衡距离R0与温度有何关系? R0、R1、R2…..的概念?答:温度的变化,只改变原子的间距,并不改变原子间的平衡位置,即R0不变。

而R0,R1,R2….是温度升高时,原子振动的中心位置。

因为温度升高,振幅加大但曲线(W-R)是不对称的,所以振幅中心发生变化。

2、图1-1纵坐标表示作用力,金属原子的运动可以看成是一种振动,其振动在图中如何表示的?物质受热后为什么会膨胀?答:振幅在图中的表示:如图1-2中数条的平行线。

加热时,能量增加,原子间距增加,金属内部空穴增加,即产生膨胀。

3、图1-1中的Q是熔化潜热吗?在熔化温度下,金属吸收热量而金属温度不变,熔化潜热的本质是什么?答:Q不是熔化潜热。

在熔化温度下金属吸收热量①体积膨胀做功②增加系统内能(电阻,粘性都发生突变)原子排列发生紊乱。

在熔点附近,原子间距为R1,能量很高,但是引力大,需要向平衡位置运动,当吸收足够能量----熔化潜热时,使原子间距>R1,引力减小,结合键破坏,进入熔化状态,熔化潜热使晶粒瓦解,液体原子具有更高的能量而金属的温度并不升高。

(使晶粒瓦解,并不是所有结合键全部破坏)4、通过哪些现象和实验说明金属熔化并不是原子间的结合力全部被破坏?答:(1)体积变化:固态—气态:体积无限膨胀。

固态到液态,体积仅增加3~5%,原子间距仅增加1~1.5%。

(2)熵值变化:△Sm/△S 仅为0.13~0.54%(3)熔化潜热:原子结合键只破坏了百分之几(4)X线衍射分析:液态金属原子分布曲线波动于平衡密度曲线上下第一峰位置和固态衍射线极为相近,其配位数也相近,第二峰值亦近似。

距离再大,则与固态衍射线远了,液态金属中原子的排列在几个原子间距的范围内,与其固态的排列方式基本一致。

5、纯金属和实际金属在结构上有何异同?试分析铸铁的液态结构。

答:纯金属的液态结构:接近熔点的液态金属是由和原子晶体显微晶体和“空穴”组成。

1. 液态金属的结构和性质1、加热时原子距离的变化如图1—2所示,试问原子间的平衡距离R0与温度有何关系? R0、R1、R2…..的概念?答:温度的变化,只改变原子的间距,并不改变原子间的平衡位置,即R0不变。

而R0,R1,R2….是温度升高时,原子振动的中心位置。

因为温度升高,振幅加大但曲线(W-R)是不对称的,所以振幅中心发生变化。

2、图1-1纵坐标表示作用力,金属原子的运动可以看成是一种振动,其振动在图中如何表示的?物质受热后为什么会膨胀?答:振幅在图中的表示:如图1-2中数条的平行线。

加热时,能量增加,原子间距增加,金属内部空穴增加,即产生膨胀。

3、图1-1中的Q是熔化潜热吗?在熔化温度下,金属吸收热量而金属温度不变,熔化潜热的本质是什么?答:Q不是熔化潜热。

在熔化温度下金属吸收热量①体积膨胀做功②增加系统内能(电阻,粘性都发生突变)原子排列发生紊乱。

在熔点附近,原子间距为R1,能量很高,但是引力大,需要向平衡位置运动,当吸收足够能量----熔化潜热时,使原子间距>R1,引力减小,结合键破坏,进入熔化状态,熔化潜热使晶粒瓦解,液体原子具有更高的能量而金属的温度并不升高。

(使晶粒瓦解,并不是所有结合键全部破坏)4、通过哪些现象和实验说明金属熔化并不是原子间的结合力全部被破坏?答:(1)体积变化:固态—气态:体积无限膨胀。

固态到液态,体积仅增加3~5%,原子间距仅增加1~1.5%。

(2)熵值变化:△Sm/△S 仅为0.13~0.54%(3)熔化潜热:原子结合键只破坏了百分之几(4)X线衍射分析:液态金属原子分布曲线波动于平衡密度曲线上下第一峰位置和固态衍射线极为相近,其配位数也相近,第二峰值亦近似。

距离再大,则与固态衍射线远了,液态金属中原子的排列在几个原子间距的范围内,与其固态的排列方式基本一致。

5、纯金属和实际金属在结构上有何异同?试分析铸铁的液态结构。

答:纯金属的液态结构:接近熔点的液态金属是由和原子晶体显微晶体和“空穴”组成。

实际金属的液态结构:存在着两种起伏:能量起伏,浓度起伏。

微观上是由结构和成分不同的游动原子集团,空穴和许多固态,气态,液态化合物组成,是一种浑浊液体,而从化学键上看除了金属基体与其合金元素组成的金属键外,还存在着其他化学健。

铸铁的液态结构:Fe为基体金属,含C,Si,少量Mn,S,P液体以Fe为主可能含有SiO2,MnS,FeS等杂质,还可能有H2,N2,O2等气体,而大部分C,Si,Mn,S,P 基体均匀分布在液体中。

6、试分析能量起伏和浓度起伏在在生核中的作用。

答:生核时必须有一定大小的晶胚,这需能量起伏,使原子集团达到一定大小才能成核。

而浓度起伏对二相以上液态金属成核很重要,一定的浓度起伏才可能瞬时达到某一相的要求。

7、斯托克斯公式在什么条件下方可应用?在充型过程中杂质在金属液的上浮或者下沉速度能否用此公式描述?答:斯托克斯公式(stoks ):()ηυg e 292杂液-=e r条件:杂质上升过程保持或近似球形且上升很慢,且杂质很小(r<0.1mm ),满足12Re ≤=υυr 。

充型过程:杂质物半径很小,可使用stoks 公式。

8、同一种元素在不同液态金属中的表面吸附作用以及同一种元素在同一种液态金属中的表面吸附作用是否相同?为什么?答:同一种元素在不同液态金属中表示吸附作用不同。

因为:①不同液态金属的σ不同。

②同种液态金属σ与σ界不同。

9、液态金属的表面张力和界面张力有何异同?表面张力和附加压力有何区别和联系?答:液态金属的表示张力指 σ液-气:表示单位长度上作用着力。

液态金属的界面张力指 σ液-固,σ液-液:不同相界面上单位长度作用着力。

. 附加压力是表示由力引起的.10、试推导()2111R R p +=σ润湿时 不润湿时答:R1,R2的意义: 任一曲度的曲率半径:表示(任一曲度)上通过某点做垂直于此表面的直线,在通过此线做一平面,此平面与表面的截线为曲面,曲率半径即为与此曲线相垂直的圆心的曲率半径即为R1垂直于第一个平面在做一个平面此第二平面亦通过垂直直线并与表面相交由此可得第二个截线和第二个曲率半径,即为R2图中为任一截面的小截面,具有两个曲率半径R1和R2,我们可以将截面取的足够小,以使R1和R2基本是定值。

若表面向外移动而形成比额外表面所需之功为:△F=σ(xdy+ydx )在表面二边将有压力差P ,作用在xy 面上病经过dz 的距离相应的功为△W=P .xydz自相似三角形的比较可得:()()()()()()()211112222111/.././//.//R R p pxydzydxR R ydz x pxydz ydx ydz x wF R dz y dy R y dz R dy y R dz x dx R x dz R dx x +==+=+∴∆=∆=→=++=→=++σσσ11、在球铁液中,石墨球的半径,33/002.0,105cm kg r =⨯=-ρ铁水包高为0.5m ,求石墨球从包底上升到包顶的时间。

答:V=()()()s V H s m 891056.55.0/1056.50049.081.920007000101059233223=⨯==⨯=⨯-⨯⨯----τ 12、设钢液与砂型绝对不湿润,钢的密度为70003/cm g 表面张力为1.5N/m ,求其填充5mm 的薄板时所需的附加压头,计算说明什么?答:m g p h m p 174.08.97000102.1/N 102.1105.215.12R cos 2r 23233=⨯⨯==⨯=⨯⨯⨯===-ρθσσ附 说明浇铸5mm 钢板需要的压头不高,可以满足。

13、1593℃的钢液()%75.0=c w 加铝脱氧生成32O Al ,如能使此32O Al 颗粒上浮到钢液表面得到质量较好的钢。

加入脱氧产物在1524mm 处生成,试确定钢液脱氧后2min 上浮到钢液表面的32O Al 最小颗粒的尺寸。

答:()()()()cm m r r r r r s m v g r v 0975.0100975.0,10515.9103347.19.481.93920049.081.940007000920127.0/0127.0602524.1,923922622212=⨯=⨯=⨯=⨯⨯=⨯-==⨯=-=--ηρρ14、从物质结构的变化说明金属的熔化与汽化有何不同?通过哪些实验证实?答:汽化:原子间结合键全部破坏;熔化:与固态相似→体积变化,熔化与汽化潜热。

2. 液态金属的充型能力1、试述液态金属的充型能力和流动性之间在概念上的区别,并举例说明。

答:①液态金属的充型能力:充满铸型型腔,获得形状完整轮廓清晰的铸件能力。

影响因素:金属液体的流动能力,铸型性质,浇铸条件,铸件结构。

②流动性:液态金属本身的流动能力,与金属本身有关:成分,温度,杂质物理性质。

其流动性一定,但充型能力不高,可以改变某些因素来改变,流动性是特定条件下的充型能力。

2、用螺旋形试样测定合金的流动性时,为了使得数据稳定和重复性好,应该控制哪些因素?答:①铸型性质②浇铸条件3、试分析中等结晶温度范围的合金停止流动机理。

答:过热能量散失尽以前,金属液也可以纯金属液态流动。

温度下降到液相线以下,首先生成了一批小晶粒,在型壁上长成细而长的柱状晶,空隙的液体继续流,流动过程继续生长柱状晶,在液体温度不段下降时,出现等轴晶,阻塞通道。

介于两者之间,出现枝状晶时,温度不产生大量晶粒,但是生长到一定程度,等轴晶大量析出。

4、碳钢()4.0~25.0=c w 流动性螺旋试样流束前端常出现豌豆形突出物,经化学分析,突出物的S ,P 较高,试解释生成原因。

答:豌豆型突出物可能是FeS ,Fe 3P 2其熔点比钢熔点低,故在结晶终了析出,一般在晶界上,则形成豌豆状。

5、AL-Mg 合金机翼,壁厚为3mm ,长为1500mm ,其铸造工艺为采用粘土砂型,常压下浇铸,常浇铸不足而报废,你认为应该采取哪些工艺措施来提高铸件的成品率?答:①提高铸型的透气性②提高浇铸温度③足够的压头④变质处理⑤浇铸系统合理⑥涂烟黑涂料,减小2b 。

6、欲铸造壁厚为3mm ,外形尺寸为305355580⨯⨯mm 的箱体,(材质为ZL106)你认为如何浇铸更合理?答:应使305mm 的方向为垂直方向,更利于充型7、采用石膏铸型可产生壁厚达0.8mm 的铝合金铸件(石膏为绝热材料)但是常出现浇铸不足分析产生该缺陷的原因,如何消除?答:可能的原因:铸型温度低,排气不好,浇铸温度低等措施:预热铸型,加强排气,提高浇铸温度8、采用高温出炉,低温浇铸的工艺措施,为什么可提高合金的流动性?答:高温出炉:使一些难熔的质点熔化,未熔的质点和气体在浇包中镇静 有机会上浮而使金属净化,提高流动性。

低温浇铸,一般来讲,浇铸温度越高,充型能力越强但是温度过高,会使金属吸气更多,氧化严重,充型能力幅度减小,所以最好是,高温出炉,低温浇铸。

9、试分析亚共晶铝硅合金和过共晶铝硅合金的流动性。

答:亚共晶铝硅合金:随着硅的百分含量增加,结晶范围增大流动性降低当Si%=1.65%时,出现共晶组织,结晶温度范围减小,故流动性有上升,一直到共晶成分均匀。

过共晶铝硅合金:当Si%=11.7%,达到共晶成分,一般来讲,它在此点的流动性最好。

而后流动性逐渐下降但对Al-Si 合金出现了反常,因为过共晶合金初生(β)相为比较规整的块状晶体不形成“坚强”的网络,使合金仍流动,这样,结晶潜热可以起作用,所以超过共晶点后,流动性继续增高。

10、用同一种合金浇铸同一批铸件,其中有一两件出现浇不足缺陷,可能是什么原因?答:(1)可能是铸型不同:如砂型,不能保证让每个型都一样。

(2)浇铸工艺,浇铸温度。

11、四类因素中,在一般条件下,哪些是可以控制的?哪些是不可控的?提高浇铸温度会带来什么副作用?答:一般条件下:合金与铸件结构不可控制,而铸型和浇铸条件可以控制,浇铸温度太高,容易使金属吸气,氧化严重达不到预期效果。

12、合金液在半径为r 的型腔中流动,试证明经L 长的温度△T 为()()v c r T T 110/L 2ρα型-,式中v 是流速,0T -----x=0处的温度。

证明:()()()()αραραρπαρταρταρταρττρατ2.21,t 0c l d ..d t 1100110011200011011110n 1111v c r t t t t v c r L t t t t l p v c r L t t t t t t l p v c F v t t t t l p c F t t e p c F c t t t p c F t t d C d c dv dt n n n n t t s =---=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--=-=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--+--=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛---=-=∴==+--=--=-=-型型型型型型型型型型时,当 ()v c r t t L t t 1100/2t ρα型-=-=∆3. 液态金属的传热与凝固方式1. 试分析铸件在金属型,砂型,保温型中凝固时的传热过程,并讨论在上述几种情况影响传热的限制性环节及温度场的特点。