崩塌滑坡地质灾害监测专题共118页

- 格式:ppt

- 大小:16.82 MB

- 文档页数:118

地质灾害崩塌、滑坡、地面塌陷监测地质灾害崩塌、滑坡、地面塌陷监测①绝对位移监测:是基本常规监测方法,用监测点的三维坐标,得出测点三维变形位移量、位移方位与位移速率。

崩塌、滑坡的监测点分为地表和地下监测。

②相对位移监测:是了解灾害体变形部位点与点之间相对位移变化(张开、闭合、下沉、抬升、错动等)的一种常用的监测方法。

主要用于裂缝、崩滑带、采空区顶底板等部位的监测。

③倾斜监测:是对地面及地下(钻孔)倾斜监测。

监测地面或建筑物的倾斜方向和倾角变化及崩滑体内(钻孔)倾斜变形。

④声发射监测:检测岩体破裂时产生的声发射信号。

采用声发射仪检测岩音频度[单位时间内的声射事件次数(次/分)]、大事件[单位时间内振幅较大的声发射事件次数(次/分)]、岩音能率[单位时间内声发射释放能量的相对累计值(能量单位/分)],用以判断岩体变形情况及稳定状况,并进行预测预报。

⑤应力监测:在地表或地下(钻孔、平斜硐内)埋设地应力计,测量灾害体内地应力的变化情况,分辨拉力区、压力区及压力变化,用以推断岩体变形。

⑥地下水监测:对测区内的地下水露头(人工的和天然的)进行系统的水位、水量、水温、水质等项目的长期监测(有条件可以设置孔隙水压监测)。

用以掌握区内地下水变化规律,分析地下水与地表水及大气降雨的关系,掌握地下水的动态特征,进行其与崩滑体变形的相关分析。

当崩塌、滑坡变形破坏与地下水具有相关性时,特别是在雨季或地表水位抬升时,若崩滑体内有地下水时,应予以监测。

⑦地表水监测:监测崩滑体周围沟谷、溪、河的水位、流速、流量,分析其与地下水的联系和与降雨量的联系、分析地表水冲蚀与崩滑体变形的联系。

⑧气象监测:利用常规气象监测仪器如温度计、雨量计、蒸发仪等进行以降雨量为主的气象监测。

由于降雨是影响崩塌、滑坡、泥石流的主要环境因素,故应进行降雨量监测,并收集气温、河流水位的数据。

(2)泥石流监测泥石流监测内容,分为形成条件(固体物质来源、气象、水文条件等)监测、运动特征(流动动态要素和输移冲淤等)监测、流体特征(物质组成及其物理化学性质等)监测。

崩塌、滑坡、泥石流监测治理研究摘要:在对崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害监测治理必要性进行简单分析后,对崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害遥感监测技术进行简单归纳总结。

最后,结合自我实际工作经验,对崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害综合防治对策进行了详细分析研究。

关键词:地质灾害监测治理遥感技术我国是一个人口巨多、地大物博的国家,同时也是地质环境较为复杂的地区,尤其以引起地震、崩塌、滑坡及泥石流等地质灾害发育的自然地质因素非常多。

地质灾害存在分布性广、种类多、发生频度高、强度大、破坏性强等特点,已成为我国危害性最大、影响范围较广的自然灾害。

近年来,随着国民经济的进一步发展,各行各业对矿产资源需求总量也在日益增大,华北、华南、西北等多省市已逐步向深部开采阶段发展。

矿区地质条件较为复杂,存在断层、岩脉纵横交错等复杂情况,加之矿山日常生产中的频繁爆破振动等,崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害时有发生,直接影响到矿山生产的正常有序进行,制约了当地社会经济的可持续稳定发展[1]。

1 崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害监测治理必要性分析随着人居活动范围和程度的进一步扩大增强,滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害呈加剧趋势,直接威胁到区域城镇农村居民的人生财产安全和社会经济可持续高效稳定发展,急需比例尺更大、精度更高、信息数据资料更全、系统功能更翔实的区域地质资料。

2003年11月国务院通过了《地质灾害防治条例》,并于2004年3月1日起具体施行;2004年4月29日,《全国地质灾害防治规划》(2004年至2020年)通过了国土资源部组织的专家评审。

在2011年到2020年期间,我国将开展第三轮全国地质灾害调查,将完成覆盖全国的地质灾害风险区划,并全面掌握我国陆地和近海区域地质灾害的分布与危害程度;将围绕居民生命、财产、以及生存环境等进行地质灾害资料调查收集工作,重点开展滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害详细调查工作(1∶50000),以期为各级地方政府制定相应地质灾害防治规划制度和实施地质灾害监测预警工程提供重要基础数据信息依据[2]。

崩塌滑坡泥石流监测规程一、为啥要监测呀。

崩塌、滑坡、泥石流可都是很危险的地质灾害呢。

就像调皮的小怪兽,不知道什么时候就会出来捣乱。

我们监测呢,就是要提前知道这些小怪兽的动静,好保护大家的安全。

比如说,要是知道某个山坡有崩塌的危险,就可以让住在附近的人赶紧搬走,或者采取措施不让它崩塌呀。

这就好比给危险提前设个警报器,可重要啦。

二、监测啥呢。

1. 地形地貌的变化。

这就像是看这个地方的脸有没有变样。

比如山坡的坡度是不是变陡啦,有没有新的裂缝出现。

那些裂缝就像是大地的伤口,如果越来越大,那可能就是不好的信号哦。

还有山的形状,如果本来是圆圆的山包,突然有一块好像要掉下来的样子,那也得小心啦。

2. 岩土体的情况。

岩土体就像是山的骨架和肉。

我们要看看土是不是变得松软了,石头是不是有松动的迹象。

要是土变得像泥巴一样稀稀的,石头也摇摇欲坠,那崩塌滑坡泥石流可能就离得不远喽。

3. 地下水的动静。

地下水就像大地的血液。

如果地下水的水位突然上升或者下降得很厉害,就好像大地的血液循环出问题了。

这也可能影响到岩土体的稳定性,说不定就引发灾害啦。

三、怎么监测呢。

1. 人工监测。

这可是最传统也最靠谱的办法呢。

就是让人到实地去看。

像那些经验丰富的地质人员,他们就像侦探一样。

拿着小本子,到山坡上、沟谷里去查看。

看看有没有新的裂缝,量量裂缝有多宽啦,记录一下岩土体的情况。

虽然这个办法有点累,但是很准确哦。

不过有时候有些地方很危险,人去不了,这就有点麻烦啦。

2. 仪器监测。

现在科技可发达啦,有好多仪器可以帮忙呢。

比如说水准仪,可以精确地测量地形的高低变化,就像给大地量身高一样。

还有测斜仪,能知道岩土体是不是在倾斜,就像能感觉到大地有没有歪脖子一样。

这些仪器就像我们的小助手,24小时都能工作,而且数据还很准确。

不过仪器也有缺点,有时候可能会出故障,还得有人经常去检查它们呢。

四、监测的频率。

这可是个很有讲究的事儿。

如果是在那些很容易发生灾害的地方,就像调皮孩子经常闯祸的地方,那监测的频率就要高一些,可能每天都得去看看。

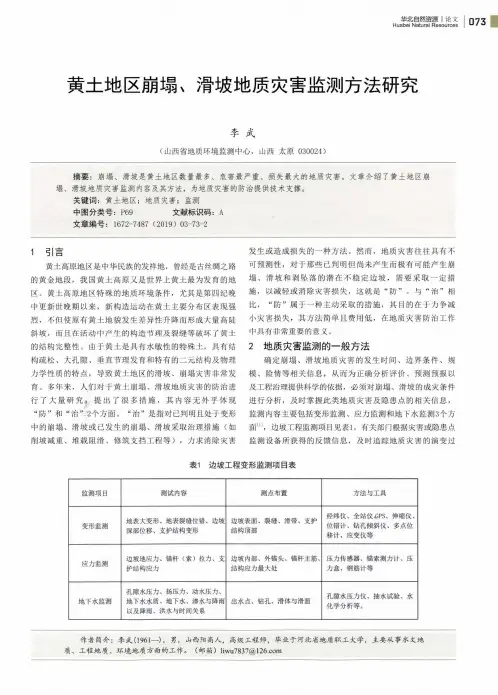

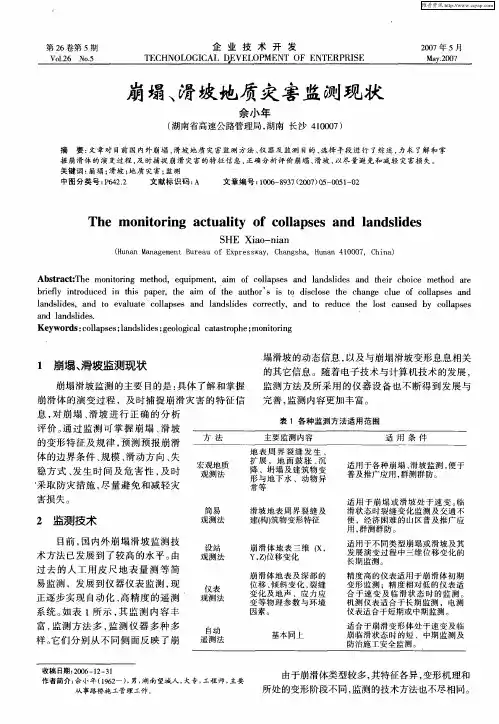

华北自然资源I论文n7ZHuabei Natural Resources u J 黄土地区崩塌、滑坡地质灾害监测方法研究李武(山西省地质环境监测中心,山西太原030024)摘要:崩塌、滑坡是黄土地区数量最多、危害最严重、损失最大的地质灾害。

文章介绍了黄土地区崩塌、滑坡地质灾害监测内容及其方法,为地质灾害的防治提供技术支撑。

关键词:黄土地区;地质灾害;监测中图分类号:P69文献标识码:A文章编号:1672-7487(2019)03-73-21引言黄土高原地区是中华民族的发祥地,曾经是古丝绸之路的黄金地段,我国黄土高原又是世界上黄土最为发育的地区。

黄土高原地区特殊的地质环境条件,尤其是第四纪晚中更新世晚期以来,新构造运动在黄土主要分布区表现强烈,不但使原有黄土地貌发生差异性升降而形成大量高陡斜坡,而且在活动中产生的构造节理及裂缝等破坏了黄土的结构完整性。

由于黄土是具有水敏性的特殊土,具有结构疏松、大孔隙、垂直节理发育和特有的二元结构及物理力学性质的特点,导致黄土地区的滑坡、崩塌灾害非常发育。

多年来,人们对于黄土崩塌、滑坡地质灾害的防治进行了大量研究,提出了很多措施,其内容无外乎体现“防”和“治”2个方面。

“治”是指对己判明且处于变形中的崩塌、滑坡或己发生的崩塌、滑坡釆取治理措施(如削坡减重、堆载阻滑、修筑支挡工程等),力求消除灾害发生或造成损失的一种方法。

然而,地质灾害往往具有不可预测性,对于那些己判明但尚未产生而极有可能产生崩塌、滑坡和剥坠落的潜在不稳定边坡,需要釆取一定措施,以减轻或消除灾害损失,这就是“防”。

与“治”相比,“防”属于一种主动釆取的措施,其目的在于力争减小灾害损失,其方法简单且费用低,在地质灾害防治工作中具有非常重要的意义。

2地质灾害监测的一般方法确定崩塌、滑坡地质灾害的发生时间、边界条件、规模、险情等相关信息,从而为正确分析评价、预测预报以及工程治理提供科学的依据,必须对崩塌、滑坡的成灾条件进行分析,及时掌握此类地质灾害及隐患点的相关信息,监测内容主要包括变形监测、应力监测和地下水监测3个方面",边坡工程监测项目见表1。

探讨崩塌、滑坡、泥石流灾害的地质调查和监测技术摘要:地质调查和监测技术应用,主要是对地质活动情况进行掌握,预判地质灾害产生的影响,注重对各类检测技术的应用与研究,可在最短时间内获取地质灾害特征信息,正确分析崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害,为治理工程和预测预报提供科学依据和可靠资料。

本文简述各类地质灾害调查与监测现状,系统性分析监测调查的关键技术手段。

关键词:地质灾害;地质调查;监测技术地质灾害防治工作质量,对当前社会经济发展和百姓生命和财产安全有很大影响。

常见的地质灾害有崩塌、滑坡、泥石流等,只有通过有效的地质工程手段,才可以将地质灾害形成的过程展开预防控制,降低地质灾害产生的不良影响。

防治地质灾害工作,要坚持以预防为主,有机整合治理和预防,坚持全面规划,实现综合治理。

1.崩塌、滑坡、泥石流灾害时间空间分布特征一般情况下,崩塌、滑坡、泥石流等地质活动与自然环境变化有着最为直接的联系,当气象变动以及天文环境变化时,将会诱发地质活动。

地质灾害存在着旋回性特征,集中体现在以下几个方面。

第一,不同地区的地质活动和地质灾害周期回旋性,从时间上而言不具有确定性,存在着时间差异。

部分地区拥有比较长的回旋时间;第二,部分地区的崩塌、滑坡、泥石流周期不等,有超长周期、超短周期、长周期和短周期。

导致这种现象的原因与新世纪以来,气候旋回现象有着最为直接的联系,同时与次级波动之间也关系密切;第三,部分地区中期旋回以8a到13a为一个周期,分析期间可通过灰色关联度技术展开,可将降雨、地震、崩塌、泥石流等进行关联,在旋回变化方面存在一致性。

但是从本质角度而言,太阳黑子活动也会对中期巡回有一定影响。

崩塌、滑坡、泥石流灾害特点具备连发性质,这种特殊性质多集中体现在多重地质灾害中。

很多地区首次爆发的地质灾害并不会对周围环境造成严重的影响,但是其相伴而生的地质灾害会严重威胁着生命财产和社会经济。

所以,强化系统性研究崩塌、滑坡、泥石流,对完善预防和防护地质灾害影响具有积极作用。