“自下而上”和“自上而下”城市设计案例分析

- 格式:doc

- 大小:4.98 MB

- 文档页数:10

基于“自下而上”城市设计途径的城镇聚落研究开题报告一、研究背景和意义城市化进程在世界范围内已经形成趋势,城镇聚落也在不断发展和壮大。

然而,在快速的城市化过程中,很多城镇的规划设计存在着问题,如单纯强调大规模开发和高效利用土地的“自上而下”设计方式,导致城市公共空间和居民利益得不到充分考虑。

相比之下,“自下而上”城市设计途径发展的趋势愈加明显,这种途径倾向于以地区社区的供需关系、居民有效参与和环境利用等为出发点,注重人文关怀、可持续发展和公众参与,更加符合居民、市民和城镇社区的实际需要。

因此,基于“自下而上”城市设计途径的城镇聚落研究成为当前城市规划设计工作的重要方向之一,本研究拟就此展开深入研究和讨论,旨在挖掘和探索城镇社区、居民需求与城市规划设计的关系以及如何利用“自下而上”城市设计途径实现城镇社区的可持续发展。

二、研究目的和内容研究目的1. 了解当前城镇聚落规划设计的现状和问题,明确自下而上城市设计的意义和理论基础。

2. 探讨城镇社区发展的需求和参与方式,深入分析居民、市民和社区的需求特点和前景。

3. 以“自下而上”城市设计途径为切入点,研究城镇聚落的可持续发展,探索城镇社区的建设与管理。

研究内容1. 城镇聚落规划设计概述(1) 城镇聚落的定义和分类(2) 城镇规划与城市设计的关系(3) 城镇聚落规划设计的现状和问题2. 自下而上的城市设计途径(1) 自下而上城市设计的历史和理论基础(2) 自下而上城市设计的流程和原则(3) 自下而上城市设计的案例分析3. 城镇社区居民需求分析(1) 城镇社区居民的需求特点和表现形式(2) 影响城镇社区居民需求的因素分析(3) 市民参与城镇社区建设的方式和效果4. 自下而上的城镇社区建设与管理(1) 自下而上城市设计途径在城镇社区建设和管理中的应用(2) 自下而上城市设计途径的优点和局限(3) 自下而上城市设计途径在促进城镇社区可持续发展中的作用和价值三、研究方法和技术路线1. 文献研究法通过对城镇聚落规划设计、城市设计和自下而上城市设计的相关书籍、文章、论文等文献资料的搜集、整理和分析,深入了解相关理论和实践。

城中村更新中的“自下而上”与“自上而下”宋博文1 徐海林2(1.成都市规划设计研究院,规划四所,四川 成都 610081;2.天津大学建筑学院,天津 300072)摘要:城中村由于生活、生产方式、土地制度以及户籍等还保留乡村的模式,使得他们无法真正的融入城市,与城市存在很多冲突,急需更新。

本文通过研究国内城中村更新的方式,对我国城中村更新方式进行探讨。

关键词:城市更新;城中村;自下而上;自上而下城市更新可以理解为是提升特定区域经济、物质、社会、环境等多方面的行为。

城市更新的背后驱动力是问题地区影响居民生活,损害城市形象,导致这些地区对人的吸引力减弱,其主要体现在两个方面:1、土地和物业价格下降,人口结构和人与人之间的社会关系发生变化;2、城市原有的功能现在处于不恰当的位置。

城市更新的类别主要分为两种:自上而下型和自下而上型。

自上而下主要按人为力作用,依照某一阶层甚至个人的意愿和理想模式来设计和建设城镇的方法。

通常按上位要求,以一种既定的模式或准则载入到待更新的区域,形成特定的社会组织框架。

这种方法运用到旧城更新和改造中通常表现为政府或团体机构按照城市发展战略和社会经济宏观发展规划,有计划地拆除原有建筑并建设形象性的新建筑,或有目的地完整保留历史建筑并清除建筑内原有功能和使用人群,以历史文化保护的名义来促进街区经济的复苏。

这种方法既可以顺利实现微观制度创新的宏观化,又可以大大降低制度创新成本和风险,但对于历史文脉的传承和当地居民的需求常常是被动的。

自下而上的设计方法则强调了一种“自发的力”或“非主观的力”,是在遵循事物发展规律、自然生长的原则下,由区域内每个个体的需求及愿景沉积而来。

其特点是以功能合理、自给自足、适应经济和地域条件为准绳,形态的发展呈现自由性和连续性,人与特定地域环境之间的关系较协调,城市景观不规则而又稳定长时间的逐渐变化,是一种典型的“修修补补的渐进主义”。

本文主要通过城中村案例的实际的经验以及对其出现的问题提出可能的建议和意见来探讨城中村更新中的自上而下和自下而上结合的方式,最大限度的实现区域更新。

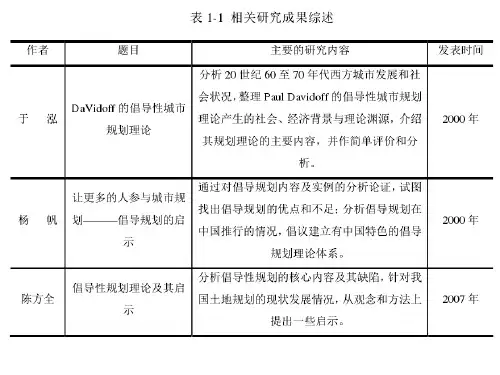

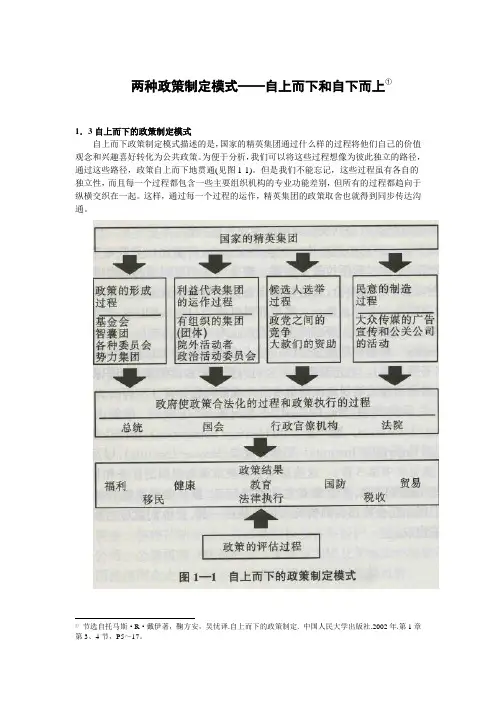

两种政策制定模式——自上而下和自下而上①1.3自上而下的政策制定模式自上而下政策制定模式描述的是,国家的精英集团通过什么样的过程将他们自己的价值观念和兴趣喜好转化为公共政策。

为便于分析,我们可以将这些过程想像为彼此独立的路径,通过这些路径,政策自上而下地贯通(见图1-1)。

但是我们不能忘记,这些过程虽有各自的独立性,而且每一个过程都包含一些主要组织机构的专业功能差别,但所有的过程都趋向于纵横交织在一起。

这样,通过每一个过程的运作,精英集团的政策取舍也就得到同步传达沟通。

①节选自托马斯·R·戴伊著,鞠方安,吴忧译.自上而下的政策制定. 中国人民大学出版社.2002年.第1章第3、4节,P5~17。

政策的制定过程政策的制定过程始于决定什么事情需要做出决策。

确定或者界定社会问题,即设定议事日程,是自上而下政策制定过程的第一阶段,也是最重要的阶段。

那些不被界定为问题的社会状况永远不会成为政策间题,永远不会成为新闻,永远不会引起政府官员的关注。

确定问题是什么比认定解决问题的答案是什么甚至更为重要。

议事日程的设定始于银行家和企业家的会议室里,始于律师事务所和投资公司的起居室里,始于媒体大王的编辑部会议室里,始于基金会和智囊团代理人的聚会里。

先确定问题然后讨论不同的解决方案。

强有力的人物开始琢磨社会问题,如果他们认为有,便接着考虑如何对付它。

精英集团大量的公司社团之间的来往、大量的职业交往、大量的社会接触,都促使精英集团就什么社会状况值得国家关注达成一致。

精英集团的所思所想被传达到各种基金会、智囊团以及政策策划组织之后,政策制定的过程便拉开了序幕。

精英人物们可以直接施加影响或者控制各种基金会的董事会,是这些基金会为政策的研究提供所需资金的来源,例如福特基金会(the Ford),洛克菲勒基金会(Rockef eller ),卡耐基公司( Carnegie),斯隆(Sloan),斯凯夫基金会(Scaife),梅隆(Mellon),布拉德利基金会(Bradley),里利捐助基金会(Lilly),以及奥林基金会(Olin Foundations)(参见本书第3章)。

保护管理工作职责。

2020年,大连市瑞帮置业发展有限公司拟在太阳沟投资打造旅顺口区首个集特色餐饮、文化体验、娱乐消费、民宿休闲等业态于一体的文旅街区,引领太阳沟文旅产业进一步发展。

(二)太阳沟历史文化街区现状及困境尽管市区一级政府都作出了种种努力,但如今太阳沟历史文化街区的保护利用状况依旧不佳,主要表现为三个方面:1.历史建筑破损,乱搭乱建破坏整体风貌太阳沟现有的百年老建筑可分为公共类建筑及传统住宅类建筑两种,街区内部分公共类建筑闲置,建筑墙体开裂、局部构件破损、内部空间废弃破败、无人保护与维修,沦为危房。

传统住宅类建筑多为日殖时期建设的居住建筑,现多由部队家属居住使用。

由于太阳沟区域建设年代久远,地下给排水管网建设、架空的电力线路等基础设施无法满足住户的需求,住户开始乱拉电线,搭建卫生间等,不仅对景观造成影响,同时住户在居住乱搭乱建的过程中,由于缺乏保护意识,私自对传统建筑的内外空间进行维护修缮,更换砖墙屋瓦、粉刷墙体,严重破坏了历史建筑原有的建筑立面。

2.街区文旅产品吸引力低,游客停留时间短近年来,太阳沟文化产业园区积极整合街区历史人文资源及自然景观资源,举办樱花节、彩叶节等旅游节庆活动,创新招商引资方式,吸引文化旅游、信息产业、影视制作等新型现代服务业企业入驻,推动街区文旅业发展。

但截至2020年,街区的招商工作仍未取得较大进展,近60栋政府承租老建筑的利用率仅为40%,街区文旅资源开发程度较低,文化旅游项目仍以博物馆参观为主,未开发夜间旅游项目。

另外,由于缺少推广宣传,街区节庆活动的知名度及影响力较低,尚未形成特色旅游品牌。

最后,街区内的商业服务业设施多为沿街小型商业,未形成较大规模的商业性开发,餐饮、住宿等配套设施落后,游客停留时间短,消费支出较少。

3.未形成社区文化认同,居民保护意识薄弱太阳沟历史文化街区作为“活态”遗产,承担着重要的居住功能。

目前,街区常住人口约1.9万余人,外来流动人口2800余人。

“自下而上”和“自上而下”城市设计案例分析“自下而上”城市设计以常熟市李市村为例一、城市简介常熟,简称虞,因“土壤膏沃,岁无水旱之灾”得名“常熟”,是一座千年古城,苏州市代管县级市。

常熟市东北濒长江,东南邻太仓,南接昆山市、苏州市相城区,西连江阴市、无锡市锡山区,西北与张家港市接壤。

常熟地处江南水乡,素有“江南福地”的美誉,是吴文化发祥地之一,是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、国际花园城市。

常熟文化属吴越文化,常熟人属江浙民系使用吴语。

李市村位于江苏省常熟市,南接昆山市石牌镇,常昆高速公路与锡太一级公路交汇于村南端,具有良好的区位优势。

据《常昭合志》载:“李市跨东山泾(旧属双凤乡),距城约四十里,街五、六道,居民六、七百户,有城隍庙、石桥一、木桥六。

附近小村庄曰‘山泾’(居民数十户)”。

李市村是以水运为依托发展起来的江南小镇,历史上曾是繁荣一时的商业、农业中心。

(李市村区位分析图)二、历史背景李市村源自明朝,详细的历史渊源已经难以探寻。

据当地老人叙述,明代正统年间,朝纲不振,天下大乱,一位李姓商人坐船经过此地,迷路长达九天之久。

于是“位置偏僻、水网发达”的李市地区就成为其“躲避乱世,经营生意”的风水宝地。

日后李市村成为李氏大族的定居村落,又因其家族财力雄厚、贸易发达,吸引了周边居民来此买卖和定居,蔚然成市,渐成小镇。

李市也因此得名。

另有一种说法称明朝有一位李姓官员告老后居于此地,并建有一宅曰“李墅”,此地后来人口渐多,集市繁华,于是得名“李市”。

三、城市平面在村落“生”之构思时,首先考虑的是选址。

选址过程实质上就是一种人与自然博弈的过程。

在此过程中,构思者对村落外部的地形地势、土壤、水文、风向、光照等自然条件进行评估与取舍,选择最符合构思意图的地方作为村落基址。

李市村地处常熟地区,水系发达,河道密集。

当地河流有陈泾河、市河、三泾河、吴泾河、清小湾、赤沙塘、黄瓜浜、白米浜等等,其中陈泾河、市河、三泾河、黄瓜浜穿李市村而过。

城市轴线的政治性与设计思想的变化王博栋200511060117摘要:用过论述城市轴线的历史以及发展。

反应其政治性的变法和对设计思想的影响。

从中影射出对现今城市规划中存在的一些问题,并对这些问题给予一定的启示关键字:城市轴线、城市轴线的政治性、城市轴线的设计思想一基本概念1.城市轴线的定义广义的城市轴线:与城市形态有关,是城市发展方向的“轴”。

它可以是城市的干道(不是封闭的快速干道或铁道),除具备对外交通功能外,还形成城市新开拓的发展。

如沿路发展的城市(如深圳、上海、巴黎等);亦可以是河流,主要体现在沿河、海城市(如广州、香港);又或者是城市的绿轴(如横滨、筑波等);又或者是某种运动的方向流。

观察城市历史的发展和形态的变化,可以看出,城市的“轴向”发展一定是与城市的生长点结合的。

狭义的城市轴线:是城市的空间形体轴。

这是历史上传统城市设计的轴,不论是东方还是西方,无论是希腊、罗马的古城,还是印度古城的星象方位都离不开“轴”,这是人类心理心态的意向、礼仪等带来的建筑与城市设计上的“轴”,既是建筑“轴”,亦是空间轴。

当城市进入到现代化,汽车交通主宰了城市的交通。

传统的建筑轴就成为人们步行观赏建筑的“轴”了。

现代城市空间往往展示出“多轴复合”的形象。

2.城市轴线的存在形成从存在形式区分,城市轴线包括实轴与虚轴两种。

作为广义或狭义的轴线,往往与城市的物质形态相结合。

轴线是客观存在的,给人以强烈的空间形象,构成城市的肌理,每根轴线都可以得出建造建筑群体或城市发展的意义,称为实轴。

城市空轴带有强烈的功能性。

另一种是意向的轴。

它存在于规划设计者进行创作的构思中。

由于规划要纵观全局,有着内涵艺术的素养,因而在规划者心态中有形无形也存在一种轴向的意为念,有时表现为草图,有时表现为心态之所思。

它使城市的总体获得完整,使城市的总体获得稳定、均衡,使之顺理成章。

这种“轴”在建筑设计创作上,在建筑群体的组合上,在城市总体设计上都是十分重要的。

自上而下和自下而上设计方法自上而下和自下而上是两种常见的设计方法,用于解决问题或开展工作。

这两种方法在不同的情况下具有各自的优势和适用范围。

本文将详细介绍自上而下和自下而上设计方法的特点、应用场景和具体步骤。

一、自上而下设计方法自上而下设计方法是一种从总体到细节的设计思路。

在这种方法中,首先明确整体目标和要求,然后逐步细化并制定实施方案。

这种方法注重整体规划和顶层设计,能够保证设计的一致性和完整性。

自上而下设计方法适用于以下情况:1. 需要快速明确项目目标和方向的情况。

2. 需要从宏观角度考虑问题的情况。

3. 需要对项目进行全面规划和统筹安排的情况。

自上而下设计方法的步骤如下:1. 确定项目的整体目标和要求。

2. 分析项目的各个方面和要素,并进行细化。

3. 制定项目的详细设计方案,包括实施步骤、资源需求等。

4. 实施项目,并进行监控和评估。

二、自下而上设计方法自下而上设计方法是一种从局部到整体的设计思路。

在这种方法中,首先从具体问题出发,逐步扩展和推广,最终形成整体方案。

这种方法注重细节和实践,能够保证设计的灵活性和可行性。

自下而上设计方法适用于以下情况:1. 需要解决具体问题或改进现有方案的情况。

2. 需要从实践中总结经验和提炼规律的情况。

3. 需要充分发挥团队成员的创造力和主动性的情况。

自下而上设计方法的步骤如下:1. 确定具体问题或需求。

2. 分析问题的原因和影响,并制定解决方案。

3. 在实践中验证和优化解决方案。

4. 将局部方案进行扩展和推广,形成整体方案。

三、自上而下和自下而上的比较自上而下和自下而上设计方法各有优劣,适用于不同的情况。

自上而下设计方法注重整体规划和统筹安排,适用于需要快速明确目标和方向的情况。

自下而上设计方法注重细节和实践,适用于需要解决具体问题或改进现有方案的情况。

在实际应用中,可以根据具体情况选择自上而下或自下而上设计方法,或者结合两种方法进行设计。

在设计过程中,还可以采用迭代和循环的方式,不断完善和优化设计方案。

从“自上而下”到“自下而上”中图分类号:tu2文献标识码: a 文章编号:21世纪的开端是中国走向城市化高速发展的阶段,繁荣的城市建设为传统城市增添前所未有的生机和活力的同时也导致了城市秩序的混乱和传统城区的衰落。

特别是近二三十年以来,城市的急剧膨胀和无节制的生长蔓延让充满韵味的旧城正从我们的视野里消失。

然而,旧城街区承载着传统的城市肌理和绚丽的历史文化,营造了特有的场所感和认同感,早已是城市发展中不可或缺的一部分。

由此看来,如何让新旧街区和谐共生已成为我国城市发展的新课题。

西方城市中旧城更新的理论和实践经历了很大的变化,指导旧城更新的基本理念也从主张目标单一、内容狭窄的大拆大建逐渐转变为主张目标广泛,内容丰富,更有人文关怀的城市更新理论。

总的说来,现阶段在西方城市发展中广泛使用并已应用于中国旧城更新与改造的城市设计手段大体可分为“自上而下”与“自下而上”两大类型。

一、“自上而下”的基本概念及实例分析王建国在《现代城市设计理论和方法》一书中,将“自上而下”的设计方法定义为主要按人为力作用,依照某一阶层甚至个人的意愿和理想模式来设计和建设城镇的方法。

“自上而下”的设计过程通常以一种法定的规划设计准则使其实施,着重体现社会组织的特点和结构的要求。

一般来说,无论是在西方资本主义国家,还是任何其他的社会制度下,“自上而下”的城市设计手法都是社会政治秩序的载体,城市的形式也就不可避免地带有社会政治色彩。

这种方法运用到旧城更新和改造中通常表现为政府或团体机构按照城市发展战略和社会经济宏观发展规划,有计划地拆除衰落街区原有旧建筑并在原有用地上重新建造具有体量大、造型奇特的建筑或有目的地完整保留历史建筑并清除建筑内原有功能和使用人群以历史文化保护的名义来促进街区经济的复苏。

这种方法设计出的理想模型通常以标志性建筑或博物馆、纪念馆等形式体现,并赋予如“旗舰”或者“催化剂”的绰号,其既可以顺利实现微观制度创新的宏观化,又可以大大降低制度创新成本和风险,但对于历史文脉的传承和当地居民的需求常常是被动的。

城市设计案例分析城市设计是指按照一定的规划和设计原则,对城市空间进行合理布局和建设,以达到提升城市品质和居民生活质量的目的。

在城市设计中,有许多成功的案例可以供我们借鉴和学习。

下面,我们将通过分析几个城市设计案例,来探讨城市设计的一些成功经验和启示。

首先,我们来看一下新加坡的城市设计。

新加坡是一个国土面积较小的城市国家,但却以其优美的城市景观和高品质的生活环境而闻名于世。

在新加坡的城市设计中,我们可以看到许多独特的特点,比如密集而有序的城市布局、绿化覆盖率极高的城市景观、以及便捷高效的公共交通系统。

这些特点为新加坡的城市设计赢得了许多赞誉,也为其他城市的规划和建设提供了宝贵的经验。

其次,我们可以看看日本的城市设计。

日本作为一个地震频发的国家,其城市设计中注重建筑的抗震能力和灾害防范措施。

此外,日本的城市设计还注重人文关怀,通过设计人性化的公共空间和便利的交通系统,为居民营造了舒适便捷的生活环境。

这些做法对于其他城市来说也具有很强的借鉴意义。

最后,让我们来看一下巴塞罗那的城市设计。

巴塞罗那是一个拥有悠久历史和文化底蕴的城市,其城市设计中融合了现代化和传统文化,形成了独特的城市风貌。

在巴塞罗那的城市设计中,我们可以看到许多具有创意和艺术感的建筑和公共艺术装置,这些设计为城市增添了活力和魅力,也吸引了许多游客前来观光游览。

通过以上几个城市设计案例的分析,我们可以得出一些启示和结论。

首先,城市设计需要充分考虑当地的地理环境和文化特点,因地制宜地进行规划和设计。

其次,城市设计需要注重人文关怀,为居民营造舒适便捷的生活环境。

最后,城市设计需要融合创意和艺术,为城市增添活力和魅力。

综上所述,城市设计是一个复杂而又充满挑战的领域,但通过学习和借鉴其他成功的城市设计案例,我们可以为自己的城市规划和建设提供宝贵的经验和启示,从而打造出更宜居、更具活力的城市。

希望我们可以在未来的城市设计中,不断探索创新,为人们创造更美好的生活环境。

59历史城镇形态演变中的“自下而上”与“自上而下”——以比利时运河小城达默为例"Bottom-up" and "Top-down" in Historical Town's Form Transformation—A Case Study of Damme in Belgium摘 要:通过对比利时运河小城达默的历史演进、形态演化及背后作用力的分析,研究了“自下而上”和“自上而下”途径在其中的作用方式。

发现除了少数情况下发生典型的“自下而上”或“自上而下”城市发展方式外,大多数情况存在由地方政府执行,但反映实际使用者意志的“弱自下而上”途径,并延伸了“自下而上”城市设计途径的内涵:包含有使用者所构成的社区意志属性的城市发展途径。

同时发现,在时间进程中,“自下而上”的城市设计途径存在演变现象:从单纯的基于个体生活的“强自下而上”的建设方式,逐渐转变为由自然、经济、生活、文化等多重因素引导,并由社区管理者和市民共同实施的“弱自下而上”的综合作用。

关 键 词:风景园林;历史城镇;形态演变;城市设计;“自下而上”;“自上而下”;比利时达默Abstract: Through analysis of Damme's historical growing process, form evolution and the dynamics, performing of "bottom-up" and "top-down" approaches in different periods were studied. It has been found that typical "bottom-up" or "top-down" developing way appeared in limited situation, and in many occasions there were "weaker bottom-up" approaches carried out by local government that reflected the wills of users, which also contributed to extend the meaning of "bottom-up" urban design approaches: the urban developing approaches considering the motivation of community formed by individuals. And "bottom-up" urban design approaches have been transformed through time: from "stronger bottom-up" approaches purely based on individuals' daily lives to multiple factors (nature, economic, life and culture, etc.) leading "weaker bottom-up" approaches carried out by both community managers and citizens.Keywords: landscape architecture; historical town; form transformation; urban design; "bottom-up"; "top-down"; Damme形态?在什么情况下发挥作用?又是如何相互转化的呢?在这一系列问题的追问中,案例研究是最直接而有效的切入点,本文希望通过典型案例的剖析找到相关答案。

“自下而上”和“自上而下”城市设计案例分析“自下而上”和“自上而下”城市设计案例分析建筑12x xxx 120807013x“自下而上”城市设计以常熟市李市村为例一、城市简介常熟,简称虞,因“土壤膏沃,岁无水旱之灾”得名“常熟”,是一座千年古城,苏州市代管县级市。

常熟市东北濒长江,东南邻太仓,南接昆山市、苏州市相城区,西连江阴市、无锡市锡山区,西北与张家港市接壤。

常熟地处江南水乡,素有“江南福地”的美誉,是吴文化发祥地之一,是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、国际花园城市。

常熟文化属吴越文化,常熟人属江浙民系使用吴语。

李市村位于江苏省常熟市,南接昆山市石牌镇,常昆高速公路与锡太一级公路交汇于村南端,具有良好的区位优势。

据《常昭合志》载:“李市跨东山泾(旧属双凤乡),距城约四十里,街五、六道,居民六、七百户,有城隍庙、石桥一、木桥六。

附近小村庄曰‘山泾’(居民数十户)”。

李市村是以水运为依托发展起来的江南小镇,历史上曾是繁荣一时的商业、农业中心。

形地势、土壤、水文、风向、光照等自然条件进行评估与取舍,选择最符合构思意图的地方作为村落基址。

李市村地处常熟地区,水系发达,河道密集。

当地河流有陈泾河、市河、三泾河、吴泾河、清小湾、赤沙塘、黄瓜浜、白米浜等等,其中陈泾河、市河、三泾河、黄瓜浜穿李市村而过。

这些河道基本限定了李市村的东、南、西、北各个方向上的边界。

(李市村水系区位图)(李市村平面图)整个李市村是“依水而居、沿水而居”。

从平面上看,村子以“十”字形的水系为脉络,村子的主要街巷和生活空间都是沿水而形成,在此脉络下,整个平面图式显示出了一种“井”字形的总体布局骨架,这个骨架是由街巷、桥梁等交通空间形成的,而这些街巷、桥梁的走向又形成了各个区域的整体排列与布局。

由于李市村内部河道支流纵横交错,村中心“十”字形的水系制约着村落空间的布局形态,村内道路、街巷空间所表现出的“井”字形整体肌理就是依水而生。

两种政策制定模式——自上而下和自下而上①1.3自上而下的政策制定模式自上而下政策制定模式描述的是,国家的精英集团通过什么样的过程将他们自己的价值观念和兴趣喜好转化为公共政策。

为便于分析,我们可以将这些过程想像为彼此独立的路径,通过这些路径,政策自上而下地贯通(见图1-1)。

但是我们不能忘记,这些过程虽有各自的独立性,而且每一个过程都包含一些主要组织机构的专业功能差别,但所有的过程都趋向于纵横交织在一起。

这样,通过每一个过程的运作,精英集团的政策取舍也就得到同步传达沟通。

①节选自托马斯·R·戴伊著,鞠方安,吴忧译.自上而下的政策制定. 中国人民大学出版社.2002年.第1章第3、4节,P5~17。

政策的制定过程政策的制定过程始于决定什么事情需要做出决策。

确定或者界定社会问题,即设定议事日程,是自上而下政策制定过程的第一阶段,也是最重要的阶段。

那些不被界定为问题的社会状况永远不会成为政策间题,永远不会成为新闻,永远不会引起政府官员的关注。

确定问题是什么比认定解决问题的答案是什么甚至更为重要。

议事日程的设定始于银行家和企业家的会议室里,始于律师事务所和投资公司的起居室里,始于媒体大王的编辑部会议室里,始于基金会和智囊团代理人的聚会里。

先确定问题然后讨论不同的解决方案。

强有力的人物开始琢磨社会问题,如果他们认为有,便接着考虑如何对付它。

精英集团大量的公司社团之间的来往、大量的职业交往、大量的社会接触,都促使精英集团就什么社会状况值得国家关注达成一致。

精英集团的所思所想被传达到各种基金会、智囊团以及政策策划组织之后,政策制定的过程便拉开了序幕。

精英人物们可以直接施加影响或者控制各种基金会的董事会,是这些基金会为政策的研究提供所需资金的来源,例如福特基金会(the Ford),洛克菲勒基金会(Rockef eller ),卡耐基公司( Carnegie),斯隆(Sloan),斯凯夫基金会(Scaife),梅隆(Mellon),布拉德利基金会(Bradley),里利捐助基金会(Lilly),以及奥林基金会(Olin Foundations)(参见本书第3章)。

“自下而上”和“自上而下”城市设计案例分析

建筑12x xxx 120807013x

“自下而上”城市设计以常熟市李市村为例

一、城市简介

常熟,简称虞,因“土壤膏沃,岁无水旱之灾”得名“常熟”,是一座千年古城,苏州市代管县级市。

常熟市东北濒长江,东南邻太仓,南接昆山市、苏州市相城区,西连江阴市、无锡市锡山区,西北与张家港市接壤。

常熟地处江南水乡,素有“江南福地”的美誉,是吴文化发祥地之一,是国家历史文化名城、中国优秀旅游城市、国际花园城市。

常熟文化属吴越文化,常熟人属江浙民系使用吴语。

李市村位于江苏省常熟市,南接昆山市石牌镇,常昆高速公路与锡太一级公路交汇于村南端,具有良好的区位优势。

据《常昭合志》载:“李市跨东山泾(旧属双凤乡),距城约四十里,街五、六道,居民六、七百户,有城隍庙、石桥一、木桥六。

附近小村庄曰‘山泾’(居民数十户)”。

李市村是以水运为依托发展起来的江南小镇,历史上曾是繁荣一时的商业、农业中心。

(李市村区位分析图)

二、历史背景

李市村源自明朝,详细的历史渊源已经难以探寻。

据当地老人叙述,明代正统年间,朝纲不振,天下大乱,一位李姓商人坐船经过此地,迷路长达九天之久。

于是“位置偏僻、水网发达”的李市地区就成为其“躲避乱世,经营生意”的风水宝地。

日后李市村成为李氏大族的定居村落,又因其家族财力雄厚、贸易发达,吸引了周边居民来此买卖和定居,蔚然成市,渐成小镇。

李市也因此得名。

另有一种说法称明朝有一位李姓官员告老后居于此地,并建有一宅曰“李墅”,此地后来人口渐多,集市繁华,于是得名“李市”。

三、城市平面

在村落“生”之构思时,首先考虑的是选址。

选址过程实质上

就是一种人与自然博弈的过程。

在此过程中,构思者对村落外部的地

形地势、土壤、水文、风向、光照等自然条件进行评估与取舍,选择最符合构思意图的地方作为村落基址。

李市村地处常熟地区,水系发达,河道密集。

当地河流有陈泾河、市河、三泾河、吴泾河、清小湾、赤沙塘、黄瓜浜、白米浜等等,其中陈泾河、市河、三泾河、黄瓜浜穿李市村而过。

这些河道基本限定了李市村的东、南、西、北各个方向上的边界。

(李市村水系区位图)

(李市村平面图)

整个李市村是“依水而居、沿水而居”。

从平面上看,村子以“十”字形的水系为脉络,村子的主要街巷和生活空间都是沿水而形成,在此脉络下,整个平面图式显示出了一种“井”字形的总体布局骨架,这个骨架是由街巷、桥梁等交通空间形成的,而这些街巷、桥梁的走向又形成了各个区域的整体排列与布局。

由于李市村内部河道支流纵横交错,村中心“十”字形的水系制约着村落空间的布局形态,村内道路、街巷空间所表现出的“井”字形整体肌理就是依水而生。

正是如此,李市村的整体布局走势也自然而然地形成了这种“自下而上”、顺水而成的村落布局。

(李市村村落分布分析面图)

四、主要景观构成

水系发达,降雨均匀。

由于地理位置的优越性,以及自然环境良好,李市村形成了独具特色的乡村水景景观。

(李市村水景图)

“自上而下”城市设计以南京为例

一、城市简介

南京,简称宁,是江苏省会,地处中国东部地区,长江下游,濒江近海。

全市下辖11个区,总面积6597平方公里,2013年建成区面积752.83平方公里,常住人口818.78万,其中城镇人口659.1万人。

“江南佳丽地,金陵帝王州”,南京拥有着6000多年文明史、近2600年建城史和近500年的建都史,是中国四大古都之一,有“六朝古都”、“十朝都会”之称,是中华文明的重要发祥地,历史上曾数次庇佑华夏之正朔,长期是中国南方的政治、经济、文化中心,拥有厚重的文化底蕴和丰富的历史遗存。

南京是国家重要的科教中心,自古以来就是一座崇文重教的城市,有“天下文枢”、“东南第一学”的美誉。

二、历史背景

孙中山先生曾经这样评价过南京:南京为中国古都,在北京之前。

其位置乃在一美善之地区。

其地有高山,有深水,有平原。

此三种天工钟毓一处,在世界之大都市诚难觅如此佳境也。

历史上南京既受益又罹祸于其得天独厚的地理位置和气度不凡的风水佳境,过去曾多次遭受兵燹之灾,但亦屡屡从瓦砾荒烟中重整繁华。

且在中原被异族所占领,汉民族即将遭受灭顶之灾时,通常汉民族都会选择南京休养生息,立志北伐,恢复华夏。

大明、民国二次北伐成功;东晋、萧梁、刘宋三番北伐功败垂成。

南宋初立,群臣皆议以建康为都以显匡复中原之图,惜宋高宗无意北伐而定行在于杭州,但迫于舆论仍定金陵为行都。

太平天国以南京为都,也以驱除异族统治为动员基础和合法性之一。

所以南京被视为汉族的复兴之地,在中国历史上具有特殊地位和价值。

故朱偰先生在比较了长安、洛阳、金陵、燕京四大古都后,言“此四都之中,文学之昌盛,人物之俊彦,山川之灵秀,气象之宏伟,以及与民族患难相共,休戚相关之密切,尤以金陵为最。

”南京曾多次为历朝都城,经历绵延战火,历久旎新。

三、城市平面

南京是一个十分优秀的城市,以城市总体设计确定的南京空间特色和景观美学为共识,强调生态、低碳的发展理念,坚持以人为本,并与项目实施紧密结合,以构建一个功能完善、特色鲜明、内涵丰富、开放多元、交通便捷、空间宜人的“山水城林”交融的美丽南京为目标。

(南京市区域规划图)

南京城市地理“两带一轴,长三角的心脏”,“长江下游重要的中心城市”,这是现行规划中南京的定位。

但是在最新的规划中,南京的“角色”悄悄地变了:国家重要的区域中心城市,是长三角跳动的“心脏”。

南京的“相貌”:市域内构建“两带一轴”的城镇空间布局结构(两带:拥江发展的江南城镇发展带和江北城镇发展带;一轴是指沿

宁连、宁高综合交通走廊形成的南北向城镇发展轴),然后在其基础上,形成“中心城—新城—新市镇”的市域城镇体系,最后形成主城、3个副城、8个新城、34个新城镇以及未来2000个以内的村庄的城市布局。

南京中心城区的范围,将向南部扩大,并把仙林、江北地区纳入,包括原规划的东山、仙林、浦口新市区及雄州地区,建设用地面积约700平方公里。

以中心城为主体,连同周边新城,共同构成南京未来高度城市化地区——都市区。

南京都市区范围是以新街口为中心,半径45公里,轨道交通45分钟出行覆盖的区域。

按照规划设想,都市区包括了城区、栖霞区、雨花台区、江宁区、浦口区全部和六合区大部分以及溧水柘塘地区,总面积约为4388平方公里,比2001年提出的2947平方公里都市发展区多出1441平方公里,空间布局结构为“一带五轴”。

(南京市规划分析图) 五、主要景观构成

南京是一个国际化大都市,同时也是也是个历史悠久的古城。

在满足城市各种复杂的功能的同时,既具有都市高楼大厦的现代风味,也保留着传统特色的意蕴,传统和现代和谐交织。

(南京市远景)

(南京市朝天宫)

(南京市明孝陵)。