中国古代人工降雨的科学探索

- 格式:pdf

- 大小:362.60 KB

- 文档页数:8

科普中国古代的气象学原理中国古代对气象学的研究可以追溯到西汉时期,当时的天文、地理、历法等学科都与气象学密切相关。

在中国古代,人们通过研究天象、地理现象以及气候变化来解读自然界的规律,并利用这些知识进行农业生产、天灾预测和预防等方面的应用。

本文将就中国古代的气象学原理进行科普。

一、天象与气候古代中国人观察天象,认为天空中的星辰和云彩变化与地面上的气候密切相关。

例如,中国古代的农历是以月亮的运行和变化为基础制定的,因为云彩的变化会影响到月亮的亮度和形状。

古代人们通过观察星象来推测天气的变化,例如,当天空中出现彩云、红霞等色彩斑斓的云朵时,人们会认为天气晴朗;而天空中出现乌云密布,雷电交加时,人们会预测到即将有暴雨或雷雨发生。

二、地理与气候古代中国人还通过研究地理现象来理解气候的变化。

中国地域广阔,地理环境复杂多样,不同地区的气候差异很大。

例如,中国南方多山,水源丰富,气候湿润,而中国北方大部分地区为干旱和半干旱气候。

古代人们观察了地方的地貌、水文、植被等情况,进而理解气候变化的规律。

另外,古代人们还发现河流的形成和变化与水文循环及季节性气候变化密不可分,这对于农业生产和防洪灾害具有重要意义。

三、天文与气象天文学在中国古代气象学中扮演了重要的角色。

中国古代人们观察到太阳、月亮、星辰等天体的运行规律与气候变化有关。

例如,古人发现太阳的高度变化与季节气候有密切联系。

古代中国人设计了仰观太阳、观测太阳阴影等方法来测定太阳的高度并制定农事活动的时间安排。

此外,古代中国人还通过观察星象来预测天气的变化,例如,北斗七星的位置和云彩运动的关系。

四、历法与气象古代中国的历法制定是以天象和气象为基础。

中国古代的历法是农业社会中重要的工具,用于指导农事和农田的管理。

历法中记录了太阳、月亮、星辰的运行规律以及候令的变化,这对于预测气象变化具有重要意义。

同时,历法中还记录了气温、降水等气象要素和农作物的生长发育阶段,为人们提供了准确的农事指导。

创新教学科学人工降雨教案在我们的日常生活中,天气变化对于我们的生活影响很大,旱灾和水灾都会给我们的生活造成很大的困扰,尤其是在一些干旱的地区,人工降雨技术能够在一定程度上解决旱情问题,这对于当地居民来说是非常有意义的。

为了帮助学生了解人工降雨技术,同时能够培养学生的探究精神和实践能力,我们设计了一节创新的教学科学人工降雨教案。

一、教学目标通过本节课程的学习,学生将掌握以下能力:1.掌握人工降雨原理和方法。

2.了解人工降雨的适用范围和效果。

3.能够积极探究人工降雨的原理方法和效果。

4.培养学生的探究精神和实践能力。

二、教学内容(一)介绍人工降雨1、什么是人工降雨?人工降雨是一种人为制造天气现象的方法,旨在增加降雨量以改善严重缺水或干旱的地区的水源。

2、人工降雨的方法有哪些?目前人工降雨主要采用的方法有云分散、云增强、云种植、云提升等。

3、人工降雨的优缺点人工降雨可以增加地下水和蓄水库的水量,解决某些地区缺水问题,但也存在一些缺点,如成本高、不保证降雨稳定等。

(二)实践操作1、掌握需要的设备和材料,并了解实验步骤。

2、分组进行实践实验。

3、对实验结果进行统计和分析,总结实验数据。

三、教学过程(一)引入为了让学生更好地理解教学内容,我们会先让学生围绕天气变化以及干旱和水灾等话题展开讨论。

(二)学生自主探究这一环节学生是自主探究,老师会给同学们分配小组,让他们自己设计人工降雨实验,进行探究分析,并标记他们所需要的科学实验器材和材料。

(三)实验操作这步操作是最为关键的一步,也是需要耐心和细心去操作的。

我们会提供个人折叠式防晒伞、悬挂装置、导管和管卡等器材,供学生控制实验和观测数据。

(四)结果统计与探究学生将自己完整的实验数据整理到报告中,并分组展示,表达自己的探究结论。

同时,老师会就实验结果进行检验和讲解相应的知识点。

四、教学重点和难点在本课程中,学生需要掌握人工降雨的原理方法,熟悉实验器材的使用,完成实践实验和对数据统计分组展示。

大班科学活动:人工降雨小朋友们,今天我们要一起探索一个非常有趣的科学现象——人工降雨!你们有没有在电视上或者生活中看到过天空中突然下起雨来,有时候是因为大自然自己的安排,可还有一些时候,是通过人类的努力让雨落下来的,这就是人工降雨。

那为什么要进行人工降雨呢?这是因为在一些特别干旱的地方,庄稼需要喝水,土地需要湿润,可是老天就是不下雨。

这个时候,人工降雨就能派上用场啦,帮助解决干旱的问题,让植物能好好生长。

那人工降雨是怎么做到的呢?其实呀,它是有一些小秘密和科学道理的。

首先,我们要知道,天上的云就像是一个装满了小水滴的大仓库。

可是这些小水滴有时候太小太轻了,没办法自己落下来变成雨。

这时候,我们就要想办法让它们变大变重。

有一种办法是往云里撒一些碘化银。

碘化银就像是一个神奇的小帮手,它能让云里的小水滴很快地聚集在一起,变得越来越大,大到一定程度,就变成雨滴落下来啦。

还有一种办法是用飞机或者火箭,把一些干冰撒到云里。

干冰就是固态的二氧化碳,它很冷很冷,一到云里,周围的温度就会迅速降低,这样也能让小水滴聚集变大,形成降雨。

接下来,我们一起来做一个小实验,感受一下人工降雨的神奇吧!老师准备了一个大大的透明箱子,就当作是我们的小天空。

里面装了一些热水,热水会产生水蒸气,就像云里的水汽一样。

然后,我们往里面喷一些细小的水雾,代表云里的小水滴。

现在,我们往里面撒一点碘化银的替代品——食盐。

小朋友们,仔细看哦!你们发现了什么?是不是看到那些小水雾开始慢慢聚集在一起,变得越来越大,最后变成了大水滴落下来啦?通过这个小实验,我们是不是对人工降雨有了更直观的了解呢?在进行人工降雨的时候,可不是随便就能做的哦,科学家们需要先观察天气,看看云的情况适不适合进行人工降雨。

而且,人工降雨也不是想下多少雨就能下多少雨的,它还是要受到很多条件的限制。

小朋友们,今天我们了解了人工降雨的知识,还做了小实验,是不是觉得科学特别神奇呀?以后大家要多观察、多思考,说不定以后也能成为厉害的科学家呢!好啦,今天的活动就到这里啦,希望小朋友们回家可以和爸爸妈妈分享今天学到的有趣知识!。

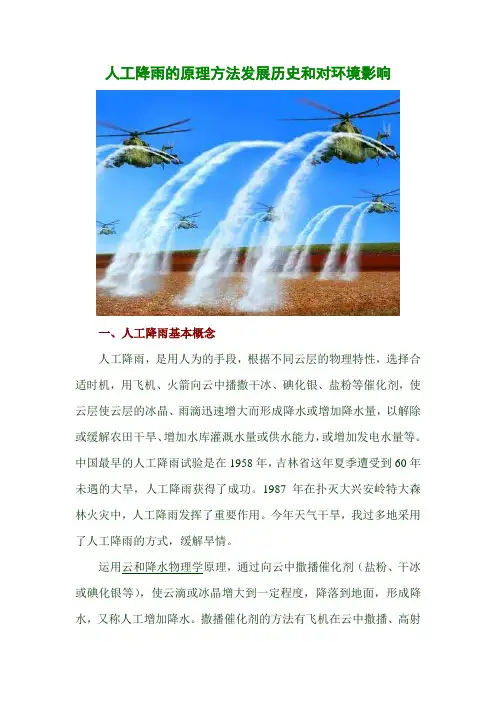

人工降雨的原理方法发展历史和对环境影响一、人工降雨基本概念人工降雨,是用人为的手段,根据不同云层的物理特性,选择合适时机,用飞机、火箭向云中播撒干冰、碘化银、盐粉等催化剂,使云层使云层的冰晶、雨滴迅速增大而形成降水或增加降水量,以解除或缓解农田干旱、增加水库灌溉水量或供水能力,或增加发电水量等。

中国最早的人工降雨试验是在1958年,吉林省这年夏季遭受到60年未遇的大旱,人工降雨获得了成功。

1987年在扑灭大兴安岭特大森林火灾中,人工降雨发挥了重要作用。

今年天气干旱,我过多地采用了人工降雨的方式,缓解旱情。

运用云和降水物理学原理,通过向云中撒播催化剂(盐粉、干冰或碘化银等),使云滴或冰晶增大到一定程度,降落到地面,形成降水,又称人工增加降水。

撒播催化剂的方法有飞机在云中撒播、高射炮或火箭将碘化银炮弹射入云中爆炸和地面燃烧碘化银焰剂等。

是人工影响天气中进行得最多的一项试验。

人工影响云的微物理过程,可以在一定条件下使本来不能自然降水的云受激发而降水,也可使那些水分供应较多、往往能自然降水的云,提高降水效率而增加降水量。

但不能自然降水的云能供应的水分较少,因此人工催化的经济价值有限。

二、人工降雨的原理与方法人工降雨的方法主要有冷云催化、暖云催化、动力催化等方法,具体而言:A/冷云催化在温度低于0°C的冷云降水过程中,冰晶浓度起着重要的作用。

根据降水粒子浓度的实测资料和理论估算,只有当冰晶浓度达到1个/升或更高的量级时,才有较高的降水效率。

对因冰晶浓度不足、降水效率很低的自然云,若在其过冷却部位播撒成冰催化剂,就可以增加冰晶浓度。

每克干冰或碘化银,可产生1012个以上的冰晶,若用几百克,就可以使几十立方公里云体的冰晶浓度达10个/升。

这些人工冰晶通过伯杰龙过程迅速增长,促进冷云降水过程,使降水量增加。

一些比较严格试验的统计分析表明,冷云催化可以增加降水量10~20%。

如果人工冰晶的浓度很大,则形成的雪晶的平均尺度较小,它们从云中下落到地面的时间较长,在气流的作用下,会落到下风方向更远的地方而改变降水的分布。

天地气象,阴阳各半——史话古人对云雨形成的认知关于对云雨形成的科学认识,我国古代很早已开始探索云雨的形成原因,并在此基础上对云、雨、雪、雾、露、霜等形成的关系也进行了探讨,形成了一些科学合理的认识,在没有现代观测工具和手段的情况下,古代人们凭借一些非常简易的观察观测而去研究认识气象,这本身就是一件了不起的科学活动。

对云雨形成的认识先秦对云雨形成的探索与认识,据《左传・僖公五年》(公元前655年)记载“凡分、至、启、闭,必书云物,为备故也”,即在春分、秋分、夏至、冬至、立春、立夏、立秋、立冬之日,史官都要记载这一天观测到的云物,以便预先测知妖祥。

在总结大量观察与观测的基础上,《范子计然》说“风为天气,雨为地气。

风顺时而行,雨应风而下,命日天气下、地气上,阴阳交通,万物成矣”《黄帝内经・素问・阴阳应象大论》认为:“地气上为云,天气下为雨;雨出地气,云出天气”的。

其大意为地之阴气(用现代气象学解释,可称为暖气)上升形成云,上升阴气与天之阳气(上升暖气与冷气混合)结合形成雨,雨为地之阴气上升所化,云为天之阳气所作用,这里说明了行云至雨的原因,如果用现代天气学冷暖气团理解阳气与阴气(古代偏于哲学之内涵,但古代哲学与科学也没有严格界线),似乎也基本符合一定科学原理。

但这一观点的进步意义,并非在于云雨形成“地气”与“天气”结合机制的科学性与否,主要在于开启了人们摆脱“帝令其雨”的迷信,而从自然大气本身来寻找降雨机制的科学思路。

从秦汉到明清,历代对气象现象发生的机理进行了不懈探索,但受政治文化和科学水平的局限,其发展缓慢,在东汉以后至清代前期,很少有理论突破。

从留存历史文献分析,这一时期对气象现象理论论述比较集中,古代典籍有西汉刘安的《淮南子》、董仲舒的《春秋繁露》、东汉王充的《论衡》,清代游艺的《天经或问》等。

简略归纳历史文献对气象现象比较科学或合理的解读,可概括为以下几方面。

从秦汉到明清,人们对行云致雨的认识一直在不断探索,除一些神话传说、迷信和猜想外,也有一些比较接近科学或比较合理的解释,其主要观点有:1、把云雨形成归于“气”的聚合。

人工降雨的原理方法发展历史和对环境影响人工降雨是指由人为手段促使大气中的水汽凝结形成云和降雨的技术。

它的发展历史可以追溯到古代,但真正进展迅速的是从20世纪初开始的。

人工降雨的原理方法主要有云体催化、云体强化和空中喷洒三种。

然而,虽然人工降雨对农业灌溉和水资源补给具有重大意义,但它也会对环境造成一定的影响。

人工降雨的原理可以通过改变云的物理和化学性质来实现。

云体催化是通过空投掺杂催化剂的火箭或航空器,将云中的冰晶或水滴负电化,进而增加冰晶的偏聚和形成密集的降雨。

云体强化则是通过喷撒凝结核物质(如干冰、银碘化银等)使云体内水滴逐渐增多,云体发展更健壮,进而有效增加云的降水量。

空中喷洒方法则是利用飞机或无人机喷放云中的液态水或干冰,造成气象条件的微小变化,进而促使云中的水汽凝结形成降雨。

人工降雨技术的发展历史可以追溯到古代。

有些古代文明采用过一些原始的方法,如在火堆旁燃烧特定植物来产生烟雾、撒播云朵来引发降雨。

然而,真正的科学研究和技术发展始于20世纪初。

世界上第一次记录的有关人工降雨实验是在美国新墨西哥州进行的,于1915年5月发布的一篇科学论文中指出,用爆破方式在云中放置硝酸银棒,形成冰晶,从而增加云中颗粒物的作用表面积,最终导致降雨增加。

在二战期间,人们进一步开发了航空喷洒方法,如在云中喷洒盐酸或硫酸铵等化学物质,来增加云中的凝结核,从而增加降雨。

虽然人工降雨对农业和水资源具有明显的益处,但它也存在一些潜在的环境影响。

首先,人工降雨可能导致水资源的过度利用,尤其是在干旱地区。

大量的水被用于人工降雨,可能对降水所在地的自然水循环造成一定的扰动。

其次,人工降雨可能引发洪水和土壤侵蚀等问题。

如果人工降雨的降水量超过当地土壤和水体的承载能力,就容易导致水灾和土地损失。

此外,人工降雨方法中使用的化学物质可能对环境产生负面影响。

一些人工降雨试验中使用的化学剂可能导致水和土壤的污染,对生态系统造成破坏。

综上所述,人工降雨是一项重要的技术,可以帮助解决干旱地区的水资源问题,但也需要注意其对环境的潜在影响。

人工降水的意义及人工降水技术发展摘要:中文名称:人工降水英文名称:artificial precipitation;rain making 其他名称:人工降雨。

人工降雨是根据不同云层的物理特性,选择合适时机,用飞机、火箭向云中播撒干冰、碘化银、盐粉等催化剂,使云层降水或增加降水量,以解除或缓解农田干旱、增加水库灌溉水量或供水能力,或增加发电水量等。

中国最早的人工降雨试验是在1958年,吉林省这年夏季遭受到60年未遇的大旱,人工降雨获得了成功。

1987年在扑灭大兴安岭特大森林火灾中,人工降雨发挥了重要作用。

因此,在我们的日常生活中,人工降雨有着非常重要的作用,未来人工降水技术的发展具有很好的前景。

关键词:人工降水科学原理,意义、技术、发展引论:人工降水是人工影响天气中进行得最多的一项试验。

人工影响云的微物理过程,可以在一定条件下使本来不能自然降水的云受激发而降水,也可使那些水分供应较多、往往能自然降水的云,提高降水效率而增加降水量。

但不能自然降水的云能供应的水分较少,因此人工催化的经济价值有限。

在我们的日常生活中,人工降雨有着非常重要的作用,未来人工降水技术的发展具有很好的前景。

主论:人工降水是运用云和降水物理学原理,通过向云中撒播降雨剂(盐粉、干冰或碘化银等),使云滴或冰晶增大到一定程度,降落到地面,形成降水,又称人工增加降水。

撒播的方法有飞机在云中撒播、高射炮或火箭将碘化银炮弹射入云中爆炸和地面燃烧碘化银焰剂等。

人工降水方式方法:一、冷云催化:在温度低于0°C的冷云降水过程中,冰晶浓度起着重要的作用。

根据降水粒子浓度的实测资料和理论估算,只有当冰晶浓度达到1个/升或更高的量级时,才有较高的降水效率。

对因冰晶浓度不足、降水效率很低的自然云,若在其过冷却部位播撒成冰催化剂,就可以增加冰晶浓度。

每克干冰或碘化银,可产生1012个以上的冰晶,若用几百克,就可以使几十立方公里云体的冰晶浓度达10个/升。

人工降雨的原理方法发展历史和对环境影响人工降雨是指在自然降雨不足或质量不高时,采用科学技术手段进行的引导云层降水的一种行为。

它是一种比较有效的补充降雨方式,对于维持水资源平衡等具有重要的意义。

但是,与此同时,人工降雨也对环境造成了一定的影响,特别是一些不合理的操作会对自然环境造成重大危害。

本文将从人工降雨的原理、方法、发展历史和对环境影响等几个方面进行分析。

一、人工降雨的原理人工降雨的原理是利用物理、化学等手段改变云层中的水分布,使水滴相互碰撞、增大,从而达到诱发有效降水的目的。

人工降雨的原理主要有三种:第一种是提高云层内的湿度,促使云中小水滴定相聚集成大水滴而落下。

第二种是利用空气中含有的杂质或云层中自身的氧化物、氢氧化物引发云中水滴与各种云核的结合,而形成人工降雨。

第三种是通过向云层投放化学物质,使云层内进一步聚集更多的水滴,从而落下降雨。

二、人工降雨的方法目前人工降雨主要有两种方法,分别是外源性人工降雨和内源性人工降雨。

外源性人工降雨是在云层上方进行人工干扰,促使云层释放出更多的降水。

主要有以下几种方法:1、飞机撒药法。

可以通过降低云层的温度和提高相对湿度等措施来促进云滴自发落下,这时就需要外界的人工干预。

飞机通常会从云层上方投放云种子、干冰等药物,从而促进云层释放出更多的降水。

2、火箭弹撑法。

利用火箭发射器发射铅丝或药剂,从而改变云层内的物理性质,诱发其产生降雨。

3、火炮强化云的乳化过程。

将正电粒子或硫酸溶液发射到云层中,为云层提供初始的粒子,促进云滴之间的碰撞,形成更大的水滴,从而促进降水。

内源性人工降雨是在地面上对云层进行人工干扰,从而使云层自身形成降雨。

主要有以下几种方法:1、喷射化学物质法。

利用喷射机从地面向云层投放化学药物,使云层快速积聚和吸收水分,从而形成降雨。

2、微波加热法。

利用微波加热设备进行加热云层,加快水分的沉淀速度,从而形成降雨。

3、超声波加热法。

通过发出超声波的方式,使云层需要的水分全部凝结在一起,形成降雨。

人工降雨技术研究与发展一、简介人工降雨技术,又称为云物理学,是人类利用科学技术手段改变云中微观粒子状态,从而加速云中水滴或冰晶之间的相互凝结,使其变得足够重而从云中降下来的一种技术。

人工降雨技术在农业、水资源管理、自然灾害防御等方面有着广泛的应用。

二、人工降雨技术的基本原理人工降雨的基本原理是通过人为干预云的微观物理过程,改变云中微观粒子的状态,使云中的水滴和冰晶在云中聚集成雨滴,最终坠落至地面。

主要措施包括云凝结核的喷撒、云中水滴的增长和云中电荷的调控。

三、人工降雨技术的分类人工降雨技术可以根据云中水滴状态、接受区地形和目的等方面进行分类:1. 冷云降雨:针对云中冰晶在冰冻状态下的降雨方法。

2. 暖云降雨:针对云中水滴在液态状态下的降雨方法。

3. 雷雨增强:通过改变云中电荷状态,使雷暴云增强能力并降低云中的电荷浓度。

4. 化学控制:通过向云层中注入化学物质,如碘化银和乙酸钠等来促进云中水滴的凝结,最终形成雨滴。

四、人工降雨技术的发展历程20世纪50年代末,中国开始开展人工降雨技术的研究。

1960年5月,中国在北京成功实施了第一次内陆人工降雨,随后在广东、福建、江苏等地开展了一系列的人工降雨实验。

1987年,中国成立了全国大气物理测量与人工降雨探讨会,这是中国有关云物理学及人工降雨科学研究机构的一个重要组织。

在全球范围内,人工降雨技术也得到了广泛的应用。

美国最早在1952年开始开展人工降雨试验,至今已在美洲多个国家和地区实践,广泛应用于农业、防灾减灾、水资源管理等领域。

俄罗斯也开展了相应的人工降雨实验,并在俄罗斯联邦内的干旱地区成功实施了多次人工降雨。

五、人工降雨技术存在的问题虽然人工降雨技术在一定程度上缓解了气象灾害,但其存在着一些问题:1. 人工降雨实验和实践的影响和效果受到气象条件的影响。

2. 由于人工降雨操作需要投入大量的人力、物力和财力等资源,成本较高,存在经济上的问题。

3. 人工降雨技术会对空气质量产生影响,可能会加剧环境问题。

科学小实验人工降雨实验原理科学小实验:人工降雨实验原理一、引言人工降雨实验是一种通过人工手段促使降水形成的科学实验,通常用于干旱地区或需要增加降水量的地方。

本文将介绍人工降雨实验的原理及其背后的科学原理。

二、人工降雨实验的原理人工降雨实验的原理基于云物理学的相关知识,主要包括以下几个方面:1. 云的形成与降水过程云是由水蒸气在大气中凝结而成的水滴或冰晶的集合体。

当空气中的水蒸气遇冷遇凝结核时,就会形成云。

云中的水滴或冰晶在上升运动中逐渐增大,当它们变得足够大时,就会落下来形成降水,如雨、雪等。

2. 云的凝结核云的凝结核是云滴或冰晶形成的基础,它们可以是空气中的微小颗粒,如尘埃、烟尘等,也可以是大气中的气溶胶物质。

这些凝结核能够吸引水蒸气,使其凝结成云滴或冰晶。

3. 人工云凝结核的引入为了人工降雨,实验中会通过人工手段引入云凝结核,以增加云中的凝结核浓度,从而促使云滴或冰晶的形成。

常用的云凝结核包括碘化银、干冰、飞机喷洒的化学物质等。

4. 云的增厚和降水的诱发在实验过程中,通过引入云凝结核,增加云中的凝结核浓度,从而促使云滴或冰晶的增多。

云滴或冰晶的增多会导致云的增厚,进而增加降水的可能性。

当云中的水滴或冰晶足够大时,它们就会落下形成降水。

5. 人工降雨的控制和调节人工降雨实验通常需要对降雨过程进行控制和调节,以达到预期的目标。

实验中可以通过调整云凝结核的引入量、时间和方式等参数,来控制和调节降雨的强度、范围和时机。

三、人工降雨实验的应用与意义人工降雨实验在实际应用中具有重要的意义,主要体现在以下几个方面:1. 缓解干旱和水资源短缺在干旱地区,人工降雨实验可以增加降水量,缓解干旱状况,提供水资源。

通过人工降雨实验,可以增加水源地的降水,补充水库和地下水的水量,从而改善水资源短缺问题。

2. 促进农业生产和植被恢复人工降雨实验可以为农业生产提供水源,增加农作物的产量。

同时,通过增加降水量,可以促进植被的恢复和生长,改善生态环境,提高生态系统的稳定性。

科学小实验人工降雨实验原理科学小实验:人工降雨实验原理引言:降水是地球上水分循环的重要环节,对于维持生态平衡和农业生产具有重要意义。

然而,有些地区常年缺水,降水量不足,严重影响了当地的发展和生活。

为了解决这一问题,科学家们研究出一种人工降雨的方法,通过改变大气中的条件,诱发降水的形成。

本文将介绍人工降雨实验的原理及其相关的科学知识。

一、人工降雨实验的原理人工降雨实验是通过人工干预大气中的云,使其产生降水的方法。

具体而言,是通过人为引发云中的水蒸气凝结并增加云滴的粒子数量,促使云中的水滴增长并最终降落下来。

二、云的形成与降水的原理云是由水蒸气在大气中凝结而成的悬浮液滴或冰晶的集合体。

云的形成需要具备以下几个条件:1. 饱和水汽压力:当空气中的水蒸气达到一定的饱和水汽压力时,就会发生凝结。

这个饱和水汽压力受到温度的影响,温度越低,饱和水汽压力越小。

2. 凝结核:凝结核是云滴的形成基础,可以是空气中的微尘、气溶胶等。

水蒸气在凝结核上凝结形成云滴。

3. 上升运动:云的形成需要空气的上升运动,通常是由地面的热量引起的对流运动,将水蒸气带到较高的空气层。

当云中的云滴增大到一定程度时,由于重力作用,云滴会落下形成降水现象。

降水形式多样,包括雨、雪、冰雹等。

三、人工降雨实验的方法人工降雨实验主要通过以下几种方法来实现:1. 雾化喷洒:在云层下方飞机或地面上设置雾化喷洒装置,喷洒一定量的云雾化剂。

云雾化剂中的化学物质能够使云中的水蒸气凝结成云滴,增加云滴数量,从而促使降水的形成。

2. 导弹发射:通过地面或飞机发射导弹,将云雾化剂载荷释放到云层中。

云雾化剂中的化学物质可以促进云滴的凝结和增长,进而形成降水。

3. 探空仪释放:探空仪是一种载有气象仪器的气球,可以测量大气的温度、湿度等参数。

在探空仪释放过程中,可以利用释放装置将云雾化剂喷洒到云层中,从而诱发降水。

四、人工降雨实验的适用条件人工降雨实验并非适用于所有地区和所有天气情况。

浅谈人工降雨我国是自然灾害频发的国家之一,干旱是我国最主要的一种自然灾害。

例如,2006年,重庆遭遇了百年一遇的特大干旱;2009年,我国许多地方遭遇50年一遇的大旱,安徽、河南等地灾害严重;2010年春,云南、广西等省遭受严重春旱等。

干旱所造成的损失十分严重,越来越受到政府和公众的关注。

人类对有关人为干预降水形成过程的认识和研究在不断提高,人工降雨已成为抗旱救灾、水库蓄水的一种重要手段。

人工降雨是指根据自然界降水形成的原理,人为补充某些形成降水所必须的条件(如催化剂),促使云滴迅速凝结或合并增大,形成降水。

人工降雨(人工增雨)是人工影响天气的一部分。

国外的人工降雨科学研究活动始于1946年,由谢弗尔和冯内古特开创。

随后,国际间进行了多次人工降雨的试验和大量研究,取得丰硕成果。

我国的人工降雨活动始于1958年,在随后的50多年,进行了大量科学研究和实地作业,人工降雨的方法、技术和设备等方面取得很大进展。

一、人工降雨的原理有云不一定有降水,要使降水形成,必须满足降水形成的宏观条件和微观条件。

其宏观条件是有充足的水汽和上升气流,微观条件是有云滴增大的物理过程,即凝结(或凝华)增长和冲并增长。

总之,人工降雨主要是根据各类云的特点,破坏其胶性稳定状态或通过释放能量影响大气运动(如增强上升气流),提高降水效率,以达到增加降水的目的。

1.改变云的胶性稳定状态云是由悬浮在空气中的液态水滴和冰晶等所组成的气溶胶体,按照胶体化学的说法,悬浮在气相中的这种液相或固相的水质点,如果保持其原有状态不变,则称作胶性稳定。

如果这些质点互相合并,尺度增大,发生沉降而从胶体中分离出来,称作胶性不稳定。

改变云的这种胶性稳定状态的做法称为云的催化,这是目前人工降雨最常用的方法。

冷云的催化冷云指云体有一部分或全部温度处于0℃以下的云。

根据贝吉龙理论(或冰晶效应),胶性稳定状态的维持是由于冷云中缺乏冰晶,云滴得不到增长,降水不能形成。

人工降雨一、人工降雨的科学原理云是由水汽凝结而成;而云的厚度以及高度通常由云中水汽含量的多寡以及凝结核的数量、云内的温度所决定。

一般来说,云中的水汽胶性状态比较稳定,不易产生降水,而人工增雨就是要破坏这种胶性稳定状态。

通常的人工降雨就是通过一定的手段在云雾厚度比较大的中低云系中播散催化剂(碘化银)从而达到降雨目的。

一是增加云中的凝结核数量,有利水汽粒子的碰并增大;二是改变云中的温度,有利扰动并产生对流。

而云中的扰动及对流的产生,将更加有利于水汽的碰并增大,当空气中的上升气流承受不住水汽粒子的飘浮时,便产生了降雨。

二、人工降雨的方法把天上的水实实在在地降到地面上来,不让它白白跑过去,这就是人工降雨,但更为科学的称谓是人工增雨,有空中、地面作业两种方法。

空中作业是用飞机云中播撒催化剂。

地面作业是利用高炮、火箭从地面上发射。

炮弹在云中爆炸,把炮弹中的碘化银燃成烟剂撒在云中。

火箭在到达云中高度以后,碘化银剂开始点燃,随着火箭的飞行,沿途拉烟播撒。

飞机作业一般选择稳定性天气,才能确保安全。

一般高炮、火箭作业较为广泛。

三、人工降雨的条件人工降雨是要有充分的条件的。

一般自然降水的产生,不仅需要一定的宏观天气条件,还需要满足云中的微物理条件,比如:0℃以上的暖云中要有大水滴;0℃以下的冷云中要有冰晶,没有这个条件,天气形势再好,云层条件再好,也不会下雨。

然而,在自然的情况下,这种微物理条件有时就不具备;有时虽然具备但又不够充分。

前者根本不会产生降水;后者则降雨很少。

此时,如果人工向云中播撒人工冰核,使云中产生凝结或凝华的冰水转化过程,再借助水滴的自然碰并过程,就能使降雨产生或使雨量加大。

催化剂在云中起的作用,打个不太确切的比方说,就好像是盐卤点豆腐,使本来不会产生的降水得以产生,已经产生的降水强度增大。

四、人工降雨对人无害人工降雨的原理是让积雨云中的水滴体积变大掉落下来,高炮人工降雨就是将含有碘化银的炮弹打入有大量积雨云的4000至5000米高空,碘化银在高空扩散,成为云中水滴的凝聚核,水滴在其周围迅速凝聚达到一定体积后降落。

探索自然科学人工降雨教案人工降雨是近年来应用广泛的一种天气调控技术。

人工降雨通过改变大气中的云粒子大小、浓度及活性等物理化学参数的方式,促进云雾的自然降水。

人工降雨的发展离不开自然科学,特别是气象学的基础研究和实践应用。

本教案结合了自然科学的理论知识和实践技能,旨在促进学生了解人工降雨的意义、原理和方法,进而提高对天气变化的观察与预测能力。

一、教学目标本课程旨在:1、了解人工降雨所涉及的自然科学知识,如云物理、气象学、水文学等;2、掌握人工降雨的原理和方法,比如云消散剂的使用、飞机云穿透作业等;3、了解人工降雨的意义和实际应用,如防洪减灾、农业生产等;4、培养学生的自主观察、分析和解决问题的能力,提高科学素养。

二、教学内容1、人工降雨的概述人工降雨是一种人们通过调节云中的水蒸气含量、温度、风向等条件的方法,利用现代科技手段,以促进云雾的自然降水,从而实现人们所需水资源的目的。

人工降雨有着十分广泛的应用:譬如除旱灾,防洪减灾,提高农业生产等诸多领域。

同时,人工降雨也是一个充满挑战性的领域,其中所涉及的自然科学知识和技术水平也在不断更新和发展。

2、人工降雨的原理和方法云是由水汽和微粒组成的气态团块。

经过云物理、气象学等学科对云的形成、演变、组成等进行了深入研究,发现云是一种能产生自然降水的大气现象。

在云中,水蒸气逐渐凝结成云,形成的水滴或冰晶随风飘荡,相聚越来越近,逐渐形成云雾。

当云内的水滴或冰晶增多到一定量时,由于重力作用,他们就会沉降形成降水。

而利用人工降雨的原理是:通过投放化学物质(如云消散剂等),使云层中的水滴或冰晶凝聚,以助其降落,最终实现降水。

人工降雨的方法既包括发射云消散剂的方法,也包括运用助冷剂(如液氨)使云层中的通常过冷的水滴或冰晶条件更好的凝结而形成降水的方法。

3、对学生的实践教学学生通过直接观察云的变化以及了解主要气象区域的天气情况进行实践。

该实践过程包括根据天气情况进行云的分类、识别和刻画;学生将实现条理性的云的分类放到整个天气变化过程的工作部分。

古代人工降雨的方法在古代啊,人们可没咱们现在这么高科技,动动手指就能呼风唤雨。

那时候,要是赶上大旱年,庄稼地干得裂了缝,老百姓心里那叫一个急啊!不过,咱们的老祖宗可是聪明绝顶,他们凭着自己的智慧和经验,琢磨出了不少人工降雨的法子,那叫一个妙不可言!你听说过“祈雨”吗?这可不是瞎掰,那时候的人们深信,雨神是掌管天上水的大佬,只要诚心诚意地求他,说不定就能感动上苍,赐下一场甘霖。

于是,每到干旱时节,村里的长老就会带着全村老少,浩浩荡荡地爬上山顶,摆上供品,点上香火,嘴里念念有词,那场面,既庄重又感人。

有时候,还真别说,雨神好像真听到了他们的呼唤,没过多久,乌云密布,雷声轰隆,一场大雨倾盆而下,滋润了干渴的土地,老百姓们欢呼雀跃,感谢雨神的恩赐。

除了祈雨,古人还有更“接地气”的降雨方法。

比如说,他们发现有些植物或者石头在特定条件下能吸引水汽。

于是,就有人尝试在干旱的地方种植一些能“吸水”的植物,比如仙人掌啊、芦苇之类的,希望通过它们来聚集空气中的水分。

还有的人,会找来一些表面粗糙、容易凝结水珠的石头,摆放在田边地头,希望这些石头能像小小的水库一样,收集起每一滴珍贵的雨水。

更有趣的是,有些地方还流传着一种叫做“火雨”的降雨方法。

这可不是真的用火去烧雨下来,而是利用火烟来影响天气。

想象一下,在晴朗无云的日子里,村民们会聚在一起,点燃一堆堆的干草或者柴火,让浓烟滚滚升起。

他们相信,这些浓烟能像信号弹一样,吸引来远方的云团,当云团被浓烟“勾引”到头顶时,再配合上一些祈雨的仪式,雨水就会应声而落。

虽然这听起来有点玄乎,但据说在某些地方还真挺管用呢!当然啦,这些方法在咱们现代人看来可能有些迷信或者不科学,但在那个科技不发达的年代里,它们却是人们对抗干旱、祈求丰收的重要手段。

这些古老而智慧的降雨方法不仅展现了人类与自然抗争的顽强精神还蕴含着深厚的文化内涵和民俗风情。

每当提起这些话题时人们总会带着几分敬畏和感慨感叹于古人的聪明才智和与自然和谐共生的智慧。

古人求雨的原理

古人求雨的原理大致可以归纳为以下几个方面:

1. 祭祀祈福:古人相信天地之间有灵气,通过祭祀祈福来感化天地,以期获得自然界的改变。

古人认为,通过举行祭祀仪式,祈祷神灵降雨,可以获得上天的恩赐。

2. 调动自然:古人经常采取一些行动来调动自然界的力量,以期促使降雨。

例如,击打大鼓、放放炮等,声音的传播可以产生震动,从而引起大气层中的气流变化,促使云雨形成。

3. 人工降雨:古人也会采取人工手段来引发降雨。

古代中国的农业文明中,井渠灌溉系统的发展,以及修建水利工程,既是为了灌溉农田,也可以增加空气湿度,有利于降雨。

4. 想象力的力量:古人认为,一个人的想象力和意志力可以影响自然界的变化。

通过集体参与且心存诚意的求雨,可以凝聚人们对于雨水的祈盼,形成一种凝聚力量的力场,从而改变天气。

需要注意的是,古人的求雨方式往往与一些迷信因素相结合,其科学性并不高。

在现代,我们通过科学手段进行对天气的预测和操作,如云雾消散、催雨等,更加符合科学原理。

呼风唤雨的世纪主题解说

"呼风唤雨的世纪"这个主题,源自于我国古代对气象科学的一种形象说法。

在古代,人们认为气象现象是由风、雨、雷、电等自然力量驱动的,因此将气象科学称为"呼风唤雨"之术。

在现代社会,气象科学已经成为一门系统、全面的科学,人们可以通过科学的方法预测和调节气象,以满足人类生活的需要。

例如,通过卫星、雷达等设备,我们可以实时监测天气变化;通过大气科学、气候科学等学科的研究,我们可以预测未来的气候变化;通过人工降雨、防霜冻等措施,我们可以调节气象,减少自然灾害的影响。

"呼风唤雨"的世纪主题,既体现了人类对气象科学的探索和追求,也展示了人类通过科学手段改变自然、适应自然的伟大能力。

中國古代人工降雨的科學探索

઼̚ࡊጯԫఙ̂ጯ!!गઉ!

李白詩曰﹕“黃河之水天上來……”

在近現代科學產生之前﹐中國古代千百年來一直流傳著能夠所謂“呼風喚雨”的“奇人”。

如果僅僅是“騙術”﹐為什麼中國古代第一流的人才都一直沒有中斷過這項研究﹐而且代有人出﹐前赴後繼。

如果不是“騙術”﹐那麼一定有其符合科學原理的因素。

本文作者對中國古代人工降雨的方法從現代科學的角度進行了重新詮釋。

十多年前﹐南懷瑾先生向我講述了中國古代人工降雨的基本方法和中國傳統科學文化原理﹐並囑咐我進行現代科學方面的研究﹐告誡我不可洩漏﹐以免不良用心的人掌握之後做出危害社會的事。

今年由於西南地區的乾旱。

南師讓我用已知方法進行預測﹐並提出降雨的解決方案。

最近又讓我馬上寫出報告﹐將中國古代人工降雨方法的科學原理﹑引雨方法和製造工具公之於眾。

這項研究中還得到過幾位高人的指點﹐在此一併致謝。

1

本文的主要結論如下﹕

1﹑中國古代人工降雨的可能性是存在的﹐降雨方法也是符合科學原理的﹐因此在一定條件下“呼風喚雨”是可以做到的。

中

1此項研究工作中曾向朱清時院士當面請教﹐還得到一位不願透露姓名的“隱士”X 師的指點。

國古代人工降雨的方法是不會對環境造成任何破壞的最環保的方法。

2﹑中國古代人工降雨方法的適用範圍主要集中在中原和江南地區﹐其他邊遠地區﹐如青藏高原﹐西北沙漠乾旱地區未見成功案例。

中原和江南地區可稱為人工降雨的“可行區帶”。

3﹑根據中國古代人工降雨方法結合現代科學技術設計和製造的引雨器可以重現古人降雨的過程及效果。

4﹑引雨器所依據的數學表達式為﹕

11223121

2

[()()](,)f x f x f f f E r α= 5﹑本文校正了前人不準確的描述和比較含混﹑似是而非的說法。

影響引雨效果的最基本變量是“含水雲層”的厚度或空氣中的含水量﹑引雨器與雲層之間的距離﹑光﹑聲﹑電等因素。

6﹑建立空間站是解決“天一生水”的根本途徑。

完成這一鉅大的系統工程項目大約需要60年時間。

˘ďĮإ३̂็Ć̣Җኢį۞ୁϯ

《尚書大傳‧五行論》曰﹕“天一生水﹐地二生火﹐天三生木﹐地四生金。

地六成水﹐天七成火﹐地八成木﹐天九成金﹐天五生土”對於這段文字﹐歷代有不同的解釋﹐仁者見仁﹐智者見智﹐我們的重點不在這裡。

“天一生水”和下面對應的“地六成水”和《河圖》所說“天一生水﹐地六成之”是一個意思﹐這句話大致是說如果天上下雨的話﹐地面上必須有六種要素相配合。

那麼是哪六種要素呢﹖第一是“含水雲層”的厚度與高度﹐當乾旱時萬里無雲﹐就是指空

氣中的含水量。

沒有“含水雲層”﹐無論是古代還是現代﹐是不可能人工降雨的。

比如﹐在青藏高原雖然有雲﹐但薄而淡﹐含水量很少﹐很難降水。

這次雲南﹑貴州等省大旱﹐為什麼人工降雨無用﹐也是因為沒有足夠的“含水雲層”﹐或者是“含水雲層”含水量低於臨界值﹕α<M。

但是到了穀雨這個節氣前後﹐如果出現所謂“斗成雲﹐雨必降﹐雲成斗﹐雨稀降。

”實踐證明﹐最近廣西﹑貴州等省已開始降雨﹐這個規律適用於整個亞太地區。

第二是引雨器與雲層之間的距離。

第三是光﹐光刺激。

第四是聲﹐音頻振盪。

第五是電﹐電摩擦。

引雨效果與距離的平方成反比﹐而與雲層厚度﹑光﹑聲﹑電等成正比。

中國人早就掌握了“光速最快”的原理﹐至少在三千年前就利用這一原理建立了烽火臺傳遞軍情﹐到了唐代這一方法已成規制﹐在杜佑的《通典》中有詳細的記載。

在古代人工降雨時﹐“作法者”手持特別明亮的寶劍和八卦鏡對準天空的某個方向做各種奇異的動作。

其實無非是刺激“含水雲層”產生摩擦(在第二時間空間的策動下)。

2音聲學說在中國古代更是一個重要的理論﹐在佛家﹑道家和儒家的經典中都有不同的闡述。

據考古發現早在6~7千年前的新石器時代就發現了七音階的骨笛﹐而製作骨笛之前﹐古人竟然先按照嚴格的“十二分律”原理進行定位﹐在骨笛上有明顯的刻痕。

我們知道“十二分律”是明代朱載堉證明的﹐沒有“十二分律”﹐全世界的許多音樂和樂器可能都不能精確地演奏和製作。

古人在人工降雨時請壯漢擂鼓﹑敲鑼都是為了讓聲波刺激雲層產生摩擦。

古人不能直接發電﹐但降雨的關鍵在於電﹐實際上電對地球的重要性遠不止此﹐電甚至是生命存在的要素之一。

正是由於

2關於第一時間空間和第二時間空間的理論﹐涉及到“物子學說”將另撰文加以論述。

光波和聲波的刺激﹐雲層中才能產生電﹐正負電荷又產生水。

˟ďݑᘃርАϠٙ็ņࢫܥ͞ڱŇ

大約在十年前﹐南師曾傳我所謂“呼風喚雨”的方法﹐即製作一個“引雨器”(見圖~1)﹐引雨器為長圓筒狀﹐長100釐米﹐外殼可用不鏽鋼﹐在兩端安裝一反光鏡裝置﹐圓鏡直徑為10釐米。

引雨者按一定的操作規範﹐操作引雨器做順時針方向旋轉﹐直到雨降下來。

古人的人工降雨方法首先要築一個高臺﹐這個高臺還要建立在高地之上﹐有非常複雜的降雨儀軌﹐有時皇帝還要親自出馬﹐這樣做的秘密有兩個﹐一是儘量縮短引雨器與雲層(沒有雲層時也一樣)之間的距離﹐因為引雨效應與引雨器到雲層之間的距離的平方成反比。

二是﹐古人對“天”﹑對自然界的敬畏之心﹐所謂“天水”不可妄取。

人定勝天的思想是近代科學出現之後﹐人類的盲目自大與無知的表現。

人只能適天﹐不能勝天。

所以古人敬畏“天”(自然)的思想是非常環保的。

像現在這種靠打炮(乾冰)降雨的方法就如同一個體弱多病的人為滿足一時的性欲而大量服用偉哥﹐其結果只有一個 — 陽萎﹗

圖~1﹕引雨器

10cm

圖~2﹕引雨示意圖

ˬď͔ܥ͞ڱ۞ᇴጯܑ྿ё

112231212

[()()](,)f x f x f f f E r α= 式中﹕E 為引雨係數﹔f

1 為光波強度﹔x 1 是自然陽光照射的強度﹔f

2 為聲波強度﹔x 2 是音聲打擊強度﹔f

3 為電強度(摩擦數)﹔r 是操作者與雲層之間的距離﹔α1 是雲層厚度。

電強度是光強強度和音聲強度的函數﹐降雨的關鍵是產生電﹐只有正負電荷的產生﹐才能導致雲層中的水的積聚﹐並最終形成降雨。

約束條件﹕

(1)α1≥M ﹐M 為含水雲層厚度的臨界值﹔在無雲天氣下是指空氣中的含水臨界值。

(2)可行降雨區帶﹐主要是中原和江南地區。

這個數學表達式所表達的內容與經典的數學和物理學不同﹐它有一個前提是不能用“大數定理”來簡單套用﹐因為在中國傳統科學文化中﹐大多數預測方法都是預測突發事件而不是反復出現的普遍事件﹐它的概率測度通常不滿足可加歸一﹕

1

1n n i P =≠∑或<1

因此﹐不能用所謂出現頻率﹑復現率等統計學意義上的概念來描述。

αď၆Οˠ͞ڱ۞ೀᕇ७ϒ

1﹑可能出於種種不可告人的目的﹐古人有意將真正的方法隱瞞﹐按照古法﹐引雨器須針對於“坎”卦的方向﹐做順時針方向旋轉。

根據我們的反復測算應為對應“含水雲層”方向順時針旋轉。

無雲層時﹐也不是正對“坎”卦方向。

而是對準“巽”卦方位﹐因“風生水起”﹐所謂“山雨欲來風滿樓。

”

2﹑同理驅霧的方向在“震”卦﹐不在“巽”卦﹐其他可以類推。

人工影響天氣真正的風險不是降雨,而在於如何止雨。

3﹑大暴雨﹑大暴雪都是無法用人工方法加以阻止或停止的。

這是因為一方面引雨器的“引力”是無法與天地之間的“引力”相對抗的。

另一方面﹐由於科學技術的進步﹐不斷製造出不同於工業革命初期產生的粗顆粒工業粉塵﹐而是越來越細的粉塵﹐這

種超細工業粉塵﹐上昇到天空雲層中並不能產生降雨﹐但水分不斷在空中雲層積聚﹐最終會發生“塌陷性”的大暴雨﹑大暴雪等惡劣災害天氣。

最近廣州的大暴雨就是這個原因。

為什麼西南地區的旱情緩解方案不能靠“打炮”解決呢﹖因為當時α1 含水雲層低於臨界值﹐因此無論打多少炮也不可能降雨﹐但是穀雨節氣到來﹐由於氣溫的變化﹐所以在穀雨前後一定會降雨。

降雨的大小取決於“雲成斗”還“斗成雲”。

我們的解決方案非常簡單﹐只須在西南旱區的幾大中城市實現三天機動車停駛﹐就可以馬上降雨﹐其中的道理非常簡單﹐可以通過閱讀本文後直接得出這個結論。

3

̣ďϏֽᔌ๕

1﹑水將成為人類最稀缺資源﹐是比石油和任何資源都寶貴的﹐也是引起人類衝突的基本因素。

未來最多的水不在地上﹐而是在天上。

4

2﹑建立空間站是解決從空中取水的最有效的辦法。

因它可以解決﹐引雨器與含水雲層之間距離障礙﹐假使r→0﹐那麼﹐引雨效應則趨於∞。

3﹑從各種經濟科技條件和能力特別是經濟成本看﹐大約需要60年的時間﹐“黃河之水天上來”的夢想才能實現。

本文的基本觀點可能有些驚世駭俗﹐有人可能認為太過玄乎﹐甚至是偽科學﹐本人以為這都是無關緊要的﹐世界上90%的事情

3這個方法是受X 師的指點後悟出的。

4關於水的特性將另行撰文論述。

都是既不能證實也不能證偽的﹐但只要對人類有益處﹐我們為什麼不能進行有益的探索呢﹖本文作為一塊引玉之磚﹐歡迎各方面的批評和質詢﹐因為在科學的入口處就像在地獄的入口處一樣……。