3.0中国传统“天人合一”的宇宙观和智慧观 (1)

- 格式:ppt

- 大小:373.00 KB

- 文档页数:82

谈谈中国传统文化中的天人合一思想并结合现实谈谈你的理解?“天人合一”的思想概念最早是由庄子阐述,后被汉代思想家、阴阳家董仲舒发展为天人合一的哲学思想体系,并由此构建了中华传统文化的主体。

在自然界中,天地人三者是相应的。

《庄子·达生》曰:“天地者,万物之父母也。

”《易经》中强调三才之道,将天、地、人并立起来,并将人放在中心地位,这就说明人的地位之重要。

天:“始万物”,阴阳。

地:“生万物”,柔刚。

人:“成万物”,仁义。

天地人三者虽各有其道,但又是相互对应、相互联系的。

这不仅是一种“同与应”的关系,而且是一种内在的生成关系和实现原则。

天地之道是生成原则,人之道是实现原则,二者缺一不可。

一、“天人合一”是中国古典哲学的根本观念之一,与“天人之分”说相对立所谓“天”,一种观点认为包含着如下内容:1,天是可以与人发生感应关系的存在;2,天是赋予人以吉凶祸福的存在;3,天是人们敬畏、事奉的对象;4,天是主宰人、特别是主宰王朝命运的存在(天命之天);5,天是赋予人仁义礼智本性的存在。

另一种观点认为“天”就是“自然”的代表。

“天人合一”有两层意思:一是天人一致。

宇宙自然是大天地,人则是一个小天地。

二是天人相应,或天人相通。

是说人和自然在本质上是相通的,故一切人事均应顺乎自然规律,达到人与自然和谐。

二、几种主要的“天人合一”观在中国思想史上,“天”、“人”的涵义并不是固定的。

“天”是一个比较复杂的概念,既可以指人格化的至上神,也可指自然规律、命运、机遇等。

有关它的具体含义学术界中说法也比较多,比如冯友兰认为天有五义,即物质之天、主宰之天、运命之天、自然之天、义理之天。

张岱年认为“所谓天有三种涵义:一指最高主宰,二指广大自然,三指最高原理。

”“人”的涵义相对来说比较明确,它一般就指人类,但有时也有侧重,或者有更为具体的指称,如可以指统治阶级、圣人,也可以指社会现象、人为努力、人为造作等。

总之,天和人在不同的语境中有着不同的涵义,而“天人合一”作为天人之间统一性的一个高度概括,也就具有了丰富而复杂的内涵。

中华优秀传统文化中宇宙观中华优秀传统文化中的宇宙观中华优秀传统文化自古以来一直以其独特的宇宙观深深影响着中华民族的思维方式和价值观念。

这种宇宙观可以追溯到古代中国的哲学和宗教思想,形成了中华民族独特的宇宙观。

在这个宇宙观中,人类与自然和谐相处,追求道德和智慧的提升。

中华优秀传统文化中的宇宙观可以总结为三个方面:天人合一、阴阳五行和道法自然。

天人合一是中华传统文化中最重要的宇宙观之一。

它认为天地万物都是相互联系和相互依存的,人与自然是一个整体。

人类与宇宙之间存在着一种共生关系,人的行为和命运与宇宙的运行和规律息息相关。

因此,中华文化强调人类与自然的和谐相处,追求宇宙的道德和智慧。

阴阳五行是中华优秀传统文化中的另一个重要宇宙观。

它认为宇宙万物的存在和运动都是由阴阳和五行相互作用而成的。

阴阳是一对相对的概念,代表着宇宙的两种基本力量。

五行包括金、木、水、火、土,它们代表了宇宙的五种元素和相应的性质。

在中华传统文化中,人类的身体和精神也被认为是由阴阳和五行构成的,人类需要通过调和和平衡阴阳五行的关系来保持身心的健康。

道法自然是中华传统文化中的另一个重要宇宙观。

它认为宇宙中存在着一种普遍的规律和道德准则,人类应该按照自然的法则去生活和行为。

在中华文化中,道德被视为宇宙的法则,人类需要遵守这些法则,追求道德的完善和提高。

同时,中华文化中也强调自然的力量和智慧,认为人类应该与自然和谐相处,尊重和保护自然。

中华优秀传统文化中的宇宙观对中华民族的思维方式和价值观念产生了深远的影响。

它教育人们要尊重自然、保护环境,注重道德和品德的培养,追求智慧和思想的提升。

这种宇宙观使得中华文化在长期的发展中形成了一套独特的价值观念和行为准则,对于中华民族的文明进步和社会发展起到了积极的推动作用。

然而,在当今社会,随着科技的发展和现代文化的冲击,中华传统文化中的宇宙观面临着一些挑战。

人们在快节奏的生活中往往忽略了与自然的联系和和谐相处,道德和品德的培养也面临着一些困难。

总结中国古代天人合一思想中国古代的天人合一思想是一种综合的哲学观念,涵盖了人类与自然、人与社会、人与自身的关系。

这一思想体系在中国古代的文化、社会和政治中发挥了重要作用,对中国人的价值观和行为方式产生了深远影响。

在中国古代的天人合一思想中,天代表自然界的宇宙和规律,人代表人类社会和个体。

这种思想认为,人类与自然界是相互依存、相互影响的,人类的行为必须与自然界的规律相一致,才能保持和谐。

在这种观念下,人们将自然界看作是自己的家园,注重与自然界相融合、相互促进的生活方式。

通过观察自然界的变化和规律,人们学会了适应自然环境,开发和利用自然资源。

除了人与自然的关系,中国古代的天人合一思想还强调了人与社会的关系。

人是社会的一部分,个体的幸福和发展必须建立在和谐的社会关系之上。

在这种观念下,人们注重个体与社会的互动和共存,强调个体责任和义务。

个体必须为社会的利益和发展贡献出自己的力量,并与社会众人共同追求和平与繁荣。

此外,中国古代的天人合一思想还关注了人与自身的关系。

人们相信,人类身体和灵魂是一个统一的整体,相互影响、相互作用。

个人的内心世界和外部行为相互影响,一个人的行为和态度会影响自己的心境和情绪。

因此,中国古代的文化中强调培养健康的身心状态,注重修养和内省,以达到身心的和谐。

中国古代的天人合一思想在政治和社会系统中也发挥了重要作用。

在这种思想的指导下,中国古代的统治者努力维护天人之间的和谐关系。

他们通过制定公正的法律和政策,保障社会的稳定和公平。

同时,他们也注重自身修养和廉洁,以身作则,为国家和社会树立良好榜样。

总之,中国古代的天人合一思想是一种综合性、整体性的哲学观念,涵盖了人类与自然、人与社会、人与自身的关系。

它在中国古代的文化、社会和政治中发挥了重要作用,影响了中国人的价值观和行为方式。

这一思想强调人类要与自然和谐共存,与社会共同进步,并通过修养自身,达到身心和谐的境界。

中国古代的天人合一思想对今天的社会和环境问题仍然具有启示意义,它提醒我们要关注人与自然的关系,注重和谐发展,追求内外的平衡。

中国古人的世界观中国古人的世界观是指古代中国人对世界的认识和理解。

中国古人的世界观深受儒家思想和道家思想的影响,形成了独特的认知方式和价值观念。

一、宇宙观中国古人的宇宙观主要包括天人合一的思想和宇宙循环的观念。

中国古代人认为天地万物是相互联系和相互作用的,宇宙是一个有机整体。

人与自然、人与社会是相互依存的关系,人是自然的一部分,与自然共同生活和发展。

二、人生观中国古人的人生观强调人的价值和意义。

古代中国人认为人生的意义在于实现自我价值和为社会做出贡献。

他们追求道德修养和人格完善,注重个人修身齐家治国平天下的综合素质。

三、伦理观中国古人的伦理观强调人际关系和道德准则。

儒家思想强调仁爱和亲和力,提倡人与人之间的和谐相处和互助关系;道家思想则注重个体的自由和自由发展。

中国古人注重道德修养和道德规范,强调个人的责任和义务。

四、命运观中国古人的命运观认为命运是一种因果律的体现,强调人的努力和个人的选择能够改变命运。

中国古代人相信命运是可以改变的,他们追求自身的努力和奋斗,相信通过自己的努力可以改变自己的命运。

五、宗教观中国古人的宗教观以儒家思想和道家思想为主导。

儒家思想强调修身齐家治国平天下,注重社会伦理和道德规范;道家思想强调个体的自由和自由发展,强调个人修炼和自我超越。

中国古代人对宗教持包容和开放的态度,尊重不同信仰和不同宗教的存在。

六、时间观中国古人的时间观强调循环和变化。

中国古代人认为时间是循环的,存在着不断的变化和变迁。

他们注重把握当下,重视人生的瞬间和当下的价值,追求人生的平衡和和谐。

七、知识观中国古人的知识观强调实践和经验。

中国古代人注重实际经验和实践知识的积累,强调实际操作和实际应用的能力。

他们认为只有通过实践和经验才能获得真知和智慧。

中国古人的世界观是一种独特而复杂的认知方式和价值观念。

他们注重人与自然、人与社会的和谐发展,追求个人的价值和意义,强调道德修养和人际关系,相信命运是可以改变的,尊重不同的宗教信仰,注重实践和经验的积累。

中国传统文化中的宇宙观与天文学中国传统文化源远流长,其中宇宙观与天文学一直是其独特的一部分。

在中国古代,人们对宇宙、星辰、天象等的观察与解读,形成了独特而深刻的天文学体系。

本文将从不同角度探讨中国传统文化中的宇宙观与天文学,并探索其对人们生活、哲学思考的影响。

一、宇宙观与宇宙结构中国传统文化中的宇宙观认为,宇宙是由天、地、人三者构成的统一整体。

天地相交汇,人作为天地之间的纽带,承担着连接天地的重要角色。

在这一宇宙观中,宇宙被视为一个有机的系统,人与宇宙密切相连,宇宙也影响着人的行为与命运。

二、天文观测与天象解读中国古代人们对天象的观测与解读非常重视,形成了丰富的天文学知识。

通过观察夜空中的星星、月亮、太阳等天体,中国古代人们逐渐形成了独特的天文学体系。

例如,他们通过观测太阳、月亮运行的规律,推测出阴阳五行等周期性现象。

同时,中国古代天文学也注重对天象的象征及其对人的影响的解读,如日食、月食被视为灾祸的预兆,而彗星则被认为是吉祥的象征。

三、天文学与人文思考中国传统文化中的天文学不仅仅是对天体运行规律的研究,更是一种人文思考的体现。

中国古代哲学家通过对宇宙的观察,逐渐形成了人与宇宙相互关系的思考方式。

例如,古代儒家强调人与天地万物的和谐共生,主张人民要符合宇宙的道德规范,以实现和谐稳定的社会。

而道家则追求天人合一,主张与宇宙同化,追求超脱凡尘的境界。

四、宇宙观与现代科学中国传统文化中的宇宙观与天文学对于现代科学研究也有着一定的影响。

在现代理论物理学中,中国传统文化中的宇宙观被视为一种可能的解释。

例如,中医理论中的阴阳五行学说与现代物质的能量变换有相似之处,引起了一些物理学家的关注。

此外,中国古代对宇宙规律的观察与记录也为现代天文学提供了宝贵的观测数据和历史背景。

五、宇宙观对个人生活与思维的影响中国传统文化中的宇宙观与天文学对个人生活与思维有着深远的影响。

人们通过观察宇宙,思考自身的位置与意义,从而更加抱有敬畏之心,追求内心的宁静与和谐。

中国传统文化中的人与自然关系中国是一个历史悠久的文明古国,拥有丰富的传统文化。

这其中有一个重要的主题是人与自然关系。

中国传统文化强调人类与自然的和谐共存,并注重天人合一的观念。

本文将从不同方面介绍中国传统文化中的人与自然关系。

一、自然崇拜与自然灵性中国古代人们对自然的崇拜可以追溯到很早的时期。

在中国传统文化中,自然被视为一种具有神秘力量和灵性的存在。

人们尊重自然,认为自然界的万物都有灵性,在其背后存在着一种超越人类能力的神秘力量。

这种观念体现在中国的神话传说、诗歌歌颂和艺术作品中。

二、天人合一与宇宙观念中国传统文化中的天人合一观念是人与自然关系的重要表达。

中国古代哲学家认为自然界和人类社会是相互联系、相互依存的整体。

人们相信人的行为和自然界是相互影响的,通过与自然界的和谐相处,人类才能获得吉祥和幸福。

中国的宇宙观念中,人类被看作是宇宙的组成部分,与宇宙共同存在,共享生命的力量。

这种观点在中国的哲学思想、文学作品和艺术创作中得以体现。

三、生态智慧与环保观念中国传统文化中体现了对生态智慧和环保观念的重视。

古代文人墨客通过描绘自然景色、赞美自然之美来表达对自然的热爱。

他们强调自然的恩赐,警示人们要保护自然资源,合理利用自然环境。

中国古代人们还倡导节约、守望自然,崇尚环保,提倡保护动植物和生态环境的观念,并通过传统的伦理道德和行为规范来实践。

四、农耕文化与自然循环中国传统文化中的农耕文化体现了人与自然的密切关系。

农业是中国传统社会的经济支柱,人们通过农耕与自然紧密相连。

中国古代农民尊重自然规律,按照季节和气候变化进行农事活动,秉持着以天时为主的农事观念。

在中国农耕文化中,人们重视保护水土资源,注重生态平衡,通过科学合理的农业耕作方式来保护环境。

总结:中国传统文化中的人与自然关系体现了中国人民对自然的敬畏与崇拜,讲求和谐共生、天人合一的宇宙观念,注重生态智慧和环保观念的实践,以及农耕文化中自然循环的把握。

中国古代的“天人合一”思想中国古代的“天人合一”思想,在中国传统文化中占有很重要的地位。

了解“天人合一”思想的内涵及其发展演变,对于我们今天构建和谐社会、实现人与自然和谐相处,都是有意义的。

今天我谈谈这个思想,并分析一下这个思想的现代意义。

从历史上看,中国古代的“天人合一”思想大致经历了三个发展阶段:先秦、西汉初年和宋明时期。

“天人合一”是中国文化史上长期占主导地位的思想,虽然中国古代也有“天人相分”的观念,但远不及“天人合一”思想的影响深远。

“天人合一”的思想可以溯源于商代的占卜。

《礼记·表记》中说:“殷人尊神,率民以事神。

”殷人把有意志的神(“帝”或“天帝”)看成是天地万物的主宰,万事求卜,凡遇征战、田猎、疾病、行止等等,都要求卜于神,以测吉凶祸福。

这种天人关系实际上是神人关系,由于殷人心目中的神的道德属性并不明显,所以殷人与神之间基本上采取了一种无所作为、盲目屈从于神的形式。

西周继承了商代的思想,天人关系还是一种神人关系,但有了新的发展。

西周时期的天命观明显地赋予神(即周人的“天”)以“敬德保民”的道德属性:“天”之好恶与人之好恶一致,“天命”与“人事”息息相通。

“皇天无亲,惟德是辅。

”(《左传·僖公五年》)道德规范是有人格意志的“天”为“保民”而赐予人间的。

人服从天命,是一种道德行为,天就会赏赐人,否则,天就会降罚于人。

这就说明,“天人合一”的思想在西周的天命观中已有了比较明显的萌芽。

周公提出的“以德配天”,更是“天人合一”思想的明确表达。

从这里也可以看出,中国传统的“天人合一”思想,从开始起,就与道德的问题紧密联系在一起。

春秋时期,出现了一种人为“神之主”(《左传·桓公六年》)的观点。

周内史叔兴说过:“吉凶由人。

”这意味着,先前的具有人格神意义的“天”遭到了质疑。

到后来,郑国子产更进一步说:“天道远,人道迩,非所及也,何以知之?”(《左传·昭公十八年》)这显然是一种贬天命、重人生的思想,但讲得极其朴素简单。

中国传统哲学的七个思想特点中国传统哲学作为中国传统文化的核心内容,不论从其思想内容还是从其思想形式方面都有自己鲜明的特点。

这些特点在宇宙观、辩证法、认识论、方法论、人生观、伦理观、价值观、审美观等各方面都有所表现。

一、关注现实政治伦理而忽略自然宗教美国的德克·布德(Derk Bodde)在1944年出版的《美国东方学会杂志》第62卷4号发表一篇题为“中国文化形成中的主导观念”的论文,文中说:“中国人不以宗教观念和宗教活动为生活中最重要、最迷人的部分,……中国文化的精神基础是伦理(特别是儒家伦理),不是宗教(至少不是正规的、有组织的那一类宗教)。

”这确实揭示了中国文化也是中国哲学的一个主要特点。

中国历史上的诸子百家,大多数人都关心现实的政治伦理,都渴望从政做官,目的就是治理社会和教化人心。

内圣外王之道始终是中国文化的理想目标,修身齐家治国平天下始终是中国知识分子努力奋斗的目的。

中国哲学中,政治哲学和伦理哲学最为发达,内容也最为丰富。

中国的教育史上,也始终都以这种政治伦理为最主要的教育内容。

相比之下,中国哲学中的自然哲学内容就显得贫乏,诸子百家中很少有人把治学的重点放在自然研究上。

正因为如此,中国传统文化中才科学成分不足。

虽然在实用技术上中国古代有非常丰富的发明创造,但是这些技术背后的科学原理却很少被清晰揭示出来。

同样地,中国哲学也不关心宗教,对远离现实的宗教没有热情。

中国人对宗教的信仰不虔诚,一个人可以同时敬奉很多宗教的神灵,但是不论敬奉什么神灵,都是为了让神灵保佑自己的现实利益。

因此中国人没有基督徒和伊斯兰教徒以及印度教徒那样虔诚狂热的宗教感情,宗教生活是可有可无的。

正是这种文化精神,中国历史上才既没有发生西方式的科学革命,也没有陷入西方中世纪的黑暗时期,而一直以道德礼仪之邦的形象立于世界民族之林。

二、主张天人合一而反对天人对立在人与自然的关系方面,中国哲学的主流思想是天人合一。

中国哲学认为,人类与自然本就是一个整体,自然界是人类赖以生存的条件,人类生存的一切需要都是自然界提供的,因此人必然无法脱离自然界,必然要依赖自然界,必须与自然界保持和谐一致。

“道”是万物运动的规律,以及人类行为的准则。

老子的宇宙观首先所看到的就是天、地、人等宇宙万物是一个整体(天人合一),因为从包括人类在内的天地万物的共性来看,它们都含有“阴阳”,都是阴阳二气妙合而成的。

“万物负阴而抱阳,冲气以为和”(《道德经》四十二章)的结果。

二十五章的“人法地,地法天,天法道,道法自然。

”即人以地为法则,地以天为法则,天以道为法则,道的法则就是自然而然。

宇宙间有“四大”,即二十五章“道大,天大,地大,人亦大。

”从四者上述关系来说,归根到底,人应当法地法天,师法自然。

老子哲学关于人是自然界即天地万物的一部分,人应当师法自然,实际上就是古代最早的一种天人合一论。

老子所阐述的这种“万物一体”“天人合一”的思想,在中国哲学史上为许多思想家所赞扬,对我国古代的医学、军事、环保等领域都有深远的影响。

人类做到“天人合一”“人法天”就必须具有明智的环境意识——生态智慧。

一、生态平衡:万物蓬勃生长,循环是根本的和谐、是最根本的规律。

老子哲学认为,“道”的运动是循环而不息的。

四十章的“反者,道之动也。

”二十五章“周行而不殆”,认为宇宙是一个无限循环的整体,是一个有机的生物圈。

地球上的生物大体分为动物、植物、微生物。

不同的生物之间处于不间断的循环运动之中。

动物靠植物生存,动物每天排泄的粪尿以及动物死后的尸骸还原于大地中,又成为小动物及微生物的粮食,生活于土壤中的微生物死亡被植物根吸收转变为植物的养分。

如果人类以独具的智慧和行为(比如撒施农药、化肥),打乱自然这种正常秩序,势必造成大自然的循环的混乱,给人类生存带来灾难,是一种“妄为”不明智的行为。

十六章“复命曰常,知常曰明。

不知常,妄作,凶。

”知常叫做规律,“道”和它而产生的天地万物都遵守循环往复的规律,并且都是在周期性的动态平衡中维持其生存与发展的。

老子哲学在二千五百多年前所强调的“不知常,妄作,凶。

”是对人们不尊重自然规律和违反自然规律行为的警告,至今不但仍有现实意义,而且在今天显得更加重要了。

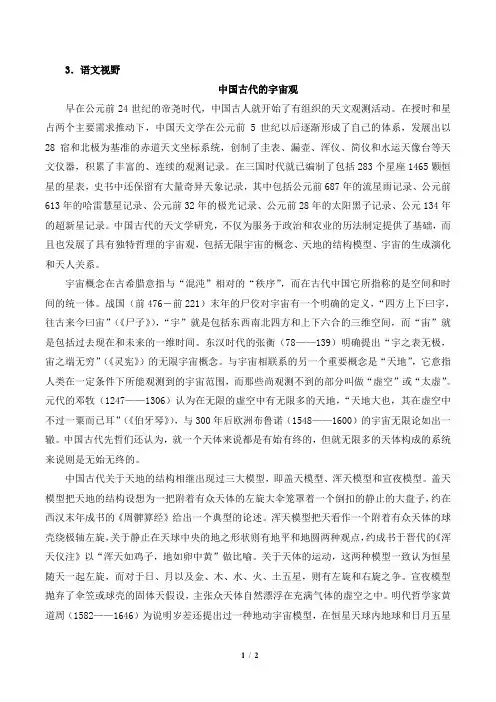

3.语文视野中国古代的宇宙观早在公元前24世纪的帝尧时代,中国古人就开始了有组织的天文观测活动。

在授时和星占两个主要需求推动下,中国天文学在公元前5世纪以后逐渐形成了自己的体系,发展出以28宿和北极为基准的赤道天文坐标系统,创制了圭表、漏壶、浑仪、简仪和水运天像台等天文仪器,积累了丰富的、连续的观测记录。

在三国时代就已编制了包括283个星座1465颗恒星的星表,史书中还保留有大量奇异天象记录,其中包括公元前687年的流星雨记录、公元前613年的哈雷慧星记录、公元前32年的极光记录、公元前28年的太阳黑子记录、公元134年的超新星记录。

中国古代的天文学研究,不仅为服务于政治和农业的历法制定提供了基础,而且也发展了具有独特哲理的宇宙观,包括无限宇宙的概念、天地的结构模型、宇宙的生成演化和天人关系。

宇宙概念在古希腊意指与“混沌”相对的“秩序”,而在古代中国它所指称的是空间和时间的统一体。

战国(前476-前221)末年的尸佼对宇宙有一个明确的定义,“四方上下曰宇,往古来今曰宙”(《尸子》),“宇”就是包括东西南北四方和上下六合的三维空间,而“宙”就是包括过去现在和未来的一维时间。

东汉时代的张衡(78——139)明确提出“宇之表无极,宙之端无穷”(《灵宪》)的无限宇宙概念。

与宇宙相联系的另一个重要概念是“天地”,它意指人类在一定条件下所能观测到的宇宙范围,而那些尚观测不到的部分叫做“虚空”或“太虚”。

元代的邓牧(1247——1306)认为在无限的虚空中有无限多的天地,“天地大也,其在虚空中不过一粟而已耳”(《伯牙琴》),与300年后欧洲布鲁诺(1548——1600)的宇宙无限论如出一辙。

中国古代先哲们还认为,就一个天体来说都是有始有终的,但就无限多的天体构成的系统来说则是无始无终的。

中国古代关于天地的结构相继出现过三大模型,即盖天模型、浑天模型和宣夜模型。

盖天模型把天地的结构设想为一把附着有众天体的左旋大伞笼罩着一个倒扣的静止的大盘子,约在西汉末年成书的《周髀算经》给出一个典型的论述。

2021届上海市梅川中学高三语文下学期期末考试试卷及参考答案一、现代文阅读(36分)(一)现代文阅读I(9分)阅读下面的文字,完成下列小题。

疫,这一中国古代史书中的常见名称,是指由各种致病性微生物或病原体引起的传染性疾病,自有人类以来,疫病就伴随而生。

中华民族始终在同疫病进行着顽强的斗争,并在斗争中把疫病的防治和自然环境、社会人生联系在一起,逐步形成了自己独有的天道、人道、医道合一的思想。

天道、人道、医道合为一体,使得中国古代的医学理论不仅仅是疫病医学,还是具有丰富人文内涵,包括哲学、艺术、道德、宗教等在内的一种综合性的人文生命学,一种被古人称之为“生生之具”的关于生命智慧和生命艺术的学问,是中华优秀传统文化的一部分。

中华医道以天人合一思想为核心,形成了天人感应、顺应自然、整体关联、阴阳平衡、调和致中、五行生克的阴阳五行学说和脏肺经络学说相结合的整体医道观,构建起一整套“治未病”的养生之道和望闻问切诊断,针灸、按摩推拿、经方等“治已病”的理论和方法。

在这种整体论的指导下,中国医学形成了“阴阳四时者,万物之终始也,死生之本也,逆之则灾害生,从之则苛疾不起”的疫病生成观;形成了“医之上者,理于未然,患居虑后,防处事先”的疫病预防观;形成了防微杜渐,治病求本,适时为度,辨证施治、扶正祛邪的疫病治疗观;形成了“病从心起”,故“治心”“修养”的修心养性观和饮食法地道,居处法天道,制喜制怒的养生观;形成了驱邪避毒、斋戒沐浴、打扫庭院、掸尘扫房,强身健体的卫生健康观;形成了“悬壶济世”“大医精诚、仁心仁术”“医者仁心,医德为先”“妙手回春,杏林春暖”的医德观。

医道与中国传统文化中的天人合一思想“道合理同”,密切关联。

医道作为天道与人道在自然与人之间的体现者和践行者,从知行合一的实践层面把天道与人道中许多抽象的理念体现出来。

因此,要理解天道和人道合一的思想,就应当对医道有所了解,否则对天人合一的理解只能够停留在一个抽象的哲学理论层面。

简述中国古代三大宇宙假说

中国古代哲学,涵盖了广泛的知识和文化,尤其是在宇宙学方面。

在中国古代,有许多关于宇宙的观点和理论,其中最为著名的是三大

宇宙假说:天人合一、太极图说、五行相生。

下面我们来简要介绍一

下这三种宇宙观。

第一,天人合一:这一宇宙观是古代中国文化的常见思想,早在唐朝

的黄巢就提出了“人胜于天”的观点。

这种观点认为,天、地、人之间

有着紧密联系和互动。

人和自然不是分离的,而是互为依存的。

这种

宇宙观认为,人的心灵和宇宙之间有着微妙的共鸣。

第二,太极图说:太极图说是老子认为的一种宇宙观念,也是从深奥

的哲学思想中发展而来。

太极图说认为,宇宙是由阴阳两极构成的。

这两个方面相互依存、相互联系,永远不会分离。

太极图说认为人们

在日常生活中也应该追求平衡和谐,并通过修炼达到心灵的宁静。

第三,五行相生:五行相生是中国古代宇宙观念的另一种重要表现。

五行分别为金、木、水、火、土。

在五行相生的体系中,每种元素都

被视为宇宙中的一种基本要素。

五行相生的宇宙观认为,自然界的一

切都是由这五种元素相互作用而产生的。

中国古代医学和农业当中也

有着广泛的应用。

总的来说,三大宇宙假说是中国古代哲学和宏伟的宇宙观的重要方面。

这些宇宙观念展示了古代中国文化在思考宇宙和人的关系方面的深刻

理解。

虽然这些观念看起来很古老,但在当今世界上依然有着广泛的影响。

在大千世界面前,我们应该不断总结各种传统文化,在理解和理解当今世界的基础上,致力于人和自然的和谐。

中国古代“天人合一”思想作者:曹西贝来源:《山东青年》2020年第11期摘要:“天人合一”思想自中国古代以来一直是一种具有高度概括性的哲学理论,它强调的是人与人,人与自然,人与社会,天与人之间的和谐统一关系,凝聚了中华文化的基本精神。

本文主要从先秦时期、汉唐时期和宋明理学时期的“天人合一”思想加以探讨,进一步分析“天人合一”思想的现代价值。

关键词:天人合一;儒家;道家;董仲舒;张载天人合一,最初可以追溯到殷商末年产生的《易经》,它是《易经》中一个重要的哲学概念,认为人从属于天,天和人就是合一的,不可分割。

《易经》中提出了“天人合一”的宇宙观,指出:“乾道为男,坤道为女。

”(《易经》【系辞·上传第一章】),而后又运用“近取诸身”的方法,将八卦比作人身体的八个部位。

乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑这八个卦分别代表自然界的八种事物或现象,这八种现象与人的生命有密切的关系,被看作生命中不可的条件,至此,“天”、“人”就完全合一了。

《易经》强调将天、地、人并立起来,这说明了天地之道和人之道是缺一不可,不能分割的整体,我们不能片面地孤立事物,而是要考虑事物的整体性。

一、先秦时期的“天人合一”思想商周时期是儒家“天人合一”思想的萌牙阶段,此时的“天人合一”主要是“天”主宰“人”,但是已经开始与“德”联系起来。

春秋战国时期的“天人合一”思想奠定了儒家天人观的基调,主要体现在孔子、孟子的思想中。

[1](一)、儒家经典的“天人合一”思想先秦时期可谓诸子百家争鸣时期,儒家道家等纷纷出现“天人合一”思想,此时,“天人合一”思想已从人格神的关系,上升到了现实世界,逐步走向成熟阶段。

儒家的“天人合一”始于孔子,天人关系是孔子思想的一个重要内容,孔子具有畏天命,知天命的天命观。

他认为天命至高无上,人们应该敬畏天命。

子曰:“莫我知也夫!”子贡曰:“何为其莫知子也?”子曰:“不怨天,不尤人。

下学而上达,知我者其天乎!”(《论语·宪问》),孔子在此说了解他的只有天,是自然的天,他认为,“天”是道德权威性的最终根据,并且保留了有意志的人格神的意义。

中华优秀传统文化中宇宙观一、中华优秀传统文化中宇宙观概说中华优秀传统文化中蕴含着丰富的宇宙观,这些宇宙观体现了古人对天地万物的深刻理解。

其中,“道法自然”和“天人合一”是最为核心的观念。

这些观念不仅揭示了宇宙的奥秘,还对人类社会的发展和进步产生了深远的影响。

二、天人合一的宇宙观“天人合一”的宇宙观认为,人与自然是相互依存、相互影响的整体。

自然界有其自身的规律和秩序,人类应当顺应自然,与自然和谐相处。

这种宇宙观强调了人与自然的和谐共生,为现代环境保护和可持续发展提供了重要的思想基础。

三、道法自然的宇宙观“道法自然”的宇宙观认为,万物皆有其本源和规律,人类应当遵循自然规律,不违背天意。

这种宇宙观强调了人类应当尊重自然、顺应自然,而不是过度开发和破坏自然。

这种观念对于现代社会的环境保护和可持续发展具有重要的指导意义。

四、中华优秀传统文化中宇宙观的现代意义中华优秀传统文化中的宇宙观,特别是“道法自然”的观念,为现代社会提供了重要的启示。

这些观念指引人们重新审视人与自然的关系,提倡与自然和谐共生的理念,这对于环境保护和可持续发展具有重要的意义。

此外,这些观念还可以引导人们树立正确的价值观和生活观,追求健康、绿色、低碳的生活方式。

通过将中华优秀传统文化中的宇宙观与现代科技相结合,可以更好地解决人类面临的生态环境问题,推动可持续发展。

例如,运用中华优秀传统文化中的整体性思维,统筹考虑生态环境、经济发展和社会进步等多个方面,制定出全面、系统的解决方案。

同时,借鉴“天人合一”的哲学思想,引导人们更加关注人与自然的和谐共生,推动生态文明建设。

通过弘扬中华优秀传统文化中的宇宙观,可以提高人们的文化自信和民族自豪感,促进文化交流与传承。

这些观念不仅是中国文化的瑰宝,也是人类文明的重要组成部分。

通过加强国际交流与合作,共同推动文化多样性与生态环境保护的协同发展。

五、中华优秀传统文化中宇宙观的传承与创新在当今时代,中华优秀传统文化中的宇宙观仍然具有重要的价值和意义。

中国文化概论章节重点知识中国文化概论章节重点知识1、广义的文化定义是人类在长期的历史发展中共同创造并赖以生存的物质与精神存在的总和。

2、狭义的文化又称人文文化,是某一社会集体(民族或阶层)在长期历史发展中经传承积累而自然凝聚的共有的人文精神及其物质体现总体体系。

3、文化事象,当一种现象以同样的形式反复出现时,其中就含有规律性,成为某一历史时期、某一国家(民族或地域)文化发展中带有典型和标志作用的事情。

(名词解释)4、中国文化,又称中华文化、华夏文化、炎黄文化,它属于国别文化。

5、中华文化具有多维性特点,以下三个原因:第一,它有着共同的文化源,各民族共同创造了上古的青铜文化,各民族共同开发了黄河中下游的中原大地;第二,多元的各民族文化,在历史发展过程中相互交流、互相渗透、互相促进,有许多交融和契合的地方,形成了多元一体的局;第三,汉民族文化在整个中华文化中起主导作用,是中华文化的主体文化,它在共同体文化的形成和发展中起到了团结和凝聚各民族文化的作用。

1.从公元1400年到1900年是第三个大的气候时期,这一时期为寒冷时期。

竺可祯称此期为“方志时期”。

2.广大地域决定中国文明的道路和文化方向:中国大陆的整体性影响着中国文化的走向统一,地域广阔的大陆游一定是一个人群林立的世界;中国文明时代的开始,家国社会的建立,证以这样一个基本情况为前提。

3.大一统的观念就是“天下”的观念。

4.构成区域文化的几个因素:自然环境、地理条件的特殊或得天独厚、特定区域的人群有明确的区域意识,并与其他区域的人群形成竞争关系、典范人物潜移默化的影响。

5.古代利用自然方面的主要失误:是土地的过当开垦及林木资源的过量开采。

1、分封制,把大批同姓贵族和异姓亲信赐封到各地建立诸侯国家。

2、分封制的实施有以下特点:第一,作为一种制度,分封实际承认了包括商人在内的异族人生存的权利。

第二,旨在维护王室的统治分封,实际形成的是周王与诸侯共治天下的局面。

“道”是万物运动的规律,以及人类行为的准则。

老子的宇宙观首先所看到的就是天、地、人等宇宙万物是一个整体(天人合一),因为从包括人类在内的天地万物的共性来看,它们都含有“阴阳”,都是阴阳二气妙合而成的。

“万物负阴而抱阳,冲气以为和”(《道德经》四十二章)的结果。

二十五章的“人法地,地法天,天法道,道法自然。

”即人以地为法则,地以天为法则,天以道为法则,道的法则就是自然而然。

宇宙间有“四大”,即二十五章“道大,天大,地大,人亦大。

”从四者上述关系来说,归根到底,人应当法地法天,师法自然。

老子哲学关于人是自然界即天地万物的一部分,人应当师法自然,实际上就是古代最早的一种天人合一论。

老子所阐述的这种“万物一体”“天人合一”的思想,在中国哲学史上为许多思想家所赞扬,对我国古代的医学、军事、环保等领域都有深远的影响。

人类做到“天人合一”“人法天”就必须具有明智的环境意识——生态智慧。

一、生态平衡:万物蓬勃生长,循环是根本的和谐、是最根本的规律。

老子哲学认为,“道”的运动是循环而不息的。

四十章的“反者,道之动也。

”二十五章“周行而不殆”,认为宇宙是一个无限循环的整体,是一个有机的生物圈。

地球上的生物大体分为动物、植物、微生物。

不同的生物之间处于不间断的循环运动之中。

动物靠植物生存,动物每天排泄的粪尿以及动物死后的尸骸还原于大地中,又成为小动物及微生物的粮食,生活于土壤中的微生物死亡被植物根吸收转变为植物的养分。

如果人类以独具的智慧和行为(比如撒施农药、化肥),打乱自然这种正常秩序,势必造成大自然的循环的混乱,给人类生存带来灾难,是一种“妄为”不明智的行为。

十六章“复命曰常,知常曰明。

不知常,妄作,凶。

”知常叫做规律,“道”和它而产生的天地万物都遵守循环往复的规律,并且都是在周期性的动态平衡中维持其生存与发展的。

老子哲学在二千五百多年前所强调的“不知常,妄作,凶。

”是对人们不尊重自然规律和违反自然规律行为的警告,至今不但仍有现实意义,而且在今天显得更加重要了。

中国传统的宇宙观、天下观、社会观和道德观的内容中国传统的宇宙观:中国古代传统的宇宙观强调“天地覆盖,日月

照耀,包容万物”,认为万物都是有机而和谐的,有自然和社会规律。

它将时间和空间视为一个完整的有机整体,认为一切都是环环相扣的、有机相通的。

天下观:天下观是指中国古代文化种子的根脉,深刻的影响了中国的

传统政治、哲学、宗教观念。

他们认为“万法归宗,天下归一”,大命

贵正、小命贵和,认为为了确保天下有序,在“至上無上”的大道之下,君主要廉洁仁厚,下属要智谋忠臣。

社会观:社会观强调“家为本,天下为家”,强调家庭礼仪,强调家庭

伦理。

它认为一个家庭应该坚持“孝道”,应该富有德行,把上世纪的

传统价值观传承下去。

它崇尚“庶民有道”,秉持正义的原则,崇尚互

助合作的精神。

道德观:道德观强调“弱肉强食”,认为个人应该拥有正义、坚贞的品德,拥有崇高的道德、礼节和能力,应得到群众崇敬和信任。

道德应

该立足于家庭和社会,面向世界,并且应当考虑到时代的新变化,同

时拒绝表面文章,找准内在的根本世界。