5、古诗两首

- 格式:docx

- 大小:15.12 KB

- 文档页数:3

语文(S)三年级上册-教学设计-教案-25 古诗两首语文(S)教学设计教课板材:语文(S)三年级上册文:25 古诗两首块:教学设计—教案设计思路:本课安排两首古诗。

《江雪》,即“江上雪景”,为唐代诗人柳宗元所作。

诗歌描绘了一幅广阔而空寂的雪景图,并勾画出“独钓寒江”的“蓑笠翁”形象,读后让人感动和回味。

《逢雪宿芙蓉山主人》的作者是唐代诗人刘长卿,写的是诗人在风雪之夜投宿到一户贫穷人家的情景。

寥寥几笔,诗人便把苍山暮色、茅屋贫寒、柴门犬吠、风雪夜归的情景有声有色地描绘出来,生动地反映出山村人民生活的贫苦,有很强的艺术感染力。

诗歌作为抒写心灵的艺术,要靠心灵去体悟。

本课的教学设计力求体现以学生为主体,以朗读为主线,引导学生自己去读诗,去想象,去感受,去领悟,达到入境悟情。

教学目标:1. 理解诗句的意思,想象诗句的画面,体会诗歌所描绘的意境。

2. 能有感情地朗读和背诵两首古诗。

2. 本课要求会认的字有:径、踪、孤、翁、暮、宿、柴、犬;要求会写的字有:径、踪、翁、钓、宿、柴、闻、犬、归。

重难点分析:教学重点:指导学生有感情地朗读并背诵课文,想象诗句所描绘的画面。

教学难点:理解诗句含义,想象诗句描写的景象,体会诗人的思想感情和诗歌描绘的意境。

课前准备:1. 教学挂图、背景音乐。

教学过程设计说明第一课时(教学《江雪》)一、借助插图,导入新课(一)出示挂图(课文插图),让学生说说看到了什么。

(二)揭示课题:这就是我们今天要学习的两首古诗中的第一首——《江雪》,写的是唐朝诗人柳宗元雪天江边所见。

(三)简介诗人柳宗元。

(展示课件第三屏)二、初读古诗,整体感知(一)自读课文1. 自由轻声读课文,画出生字,借助课文注音和工具书,读准生字读音。

2. 多读几遍课文,把课文读正确,读流利。

3. 检查自读情况。

(二)了解诗意1. 自读诗句,借助课后注释和课文插图,从字面上初步理解诗歌的意思。

2. 启发和鼓励学生用查字典和联系上下文的方法,解释字词的意思。

5.古诗两首昌乐育才双语学校一、教学目标1.学会本课3个生字,理解由生字组成的词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,能说说课后练习3中带点词语和诗句的意思,想象并说出《游园不值》这首诗描绘的景象。

3.学习这两首古诗,感悟古诗选词炼句的精妙和丰富的内涵,从中受到美的熏陶。

二、教学重点、难点及措施引导学生理解诗句的含义,领悟春的美好。

在教学中,借助多媒体课件,通过引导学生理解诗句的含义,从而体会作者要表达的情感和对春天、大自然的赞美之情。

三、教学准备PPT课件四、课时安排2课时《古诗两首》预习学案一、预习目标:1.正确认读文中的生字词,能流利地读诗。

2.初步了解诗句的大意。

二、预习学案:(出示课件)(一)我会读组长检查小组成员古诗的流利朗读。

(二)我知道1.《游园不值》是(朝代)(谁)写的一首七言绝句。

诗中最能表现春天景色的是诗句是,。

2.《宿新市徐公店》的作者是唐代的著名诗人(谁),我还知道他写的描写夏天景色的诗是《》,其中运用对仗修辞方法的诗句是,。

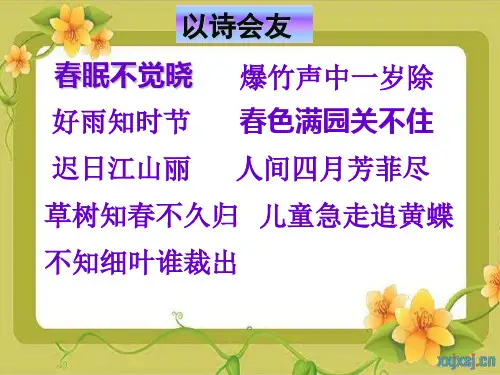

(三)我拓展你还知道那些诗人写的关于“春天”的诗句,请写下来。

(四)我质疑在预习过程中,你还有不明白的问题吗?请写在下面。

《古诗两首》导学案一、教学目的1.正确、流利、有感情地诵读古诗。

2.能说说课后练习3中带点词语和诗句的意思,想象并说出《游园不值》这首诗描绘的景象。

3.感悟古诗选词炼句的精妙和丰富的内涵,从中受到美的熏陶。

二、学习古诗,小组合作探究(出示课件)1.小组合作交流,大体理解诗句的含义。

想一想这两首古诗分别写了春天的什么景色?2.读到“春色满园关不住,一枝红杏出墙来”,你的脑海里出现了怎样的情景?3.诵读古诗。

三、作业布置1.组长检查古诗的诵读。

2.完成《语文配套练》中的练习题。

《古诗两首》课堂检测一、填空1.默写《游园不值》:诗中的意思为“爱惜”的词是。

诗中的最后两句描绘了这样一种美丽的景色:。

2.《宿新市徐公店》这首诗中,和点明此时是暮春季节;和两个动词写出了儿童的天真活泼。

5古诗两首1.会认、会写本课生字。

有感情地朗读并背诵古诗,默写《题西林壁》。

2.能借助工具书以及生活积累,理解诗中的词句,并根据需要搜集信息,扩大知识面。

3.在朗读中体会诗人的心境,能将读诗的感受与他人交流。

4.欣赏、积累古诗名句,体会诗句所包含的人生哲理。

能用自己的话或自己喜欢的方式说出诗的大意,感悟诗的意境;能发表对诗的独特见解。

领悟古诗的语言魅力,感悟诗中哲理。

2课时。

一、导入当我们写了精美的文章,想跟人分享习作的愉悦时,我们会把文章发表在报纸杂志、广播网络上。

在古代,印刷条件有限,大量诗歌不能刻印出来,于是把诗题在墙壁上就成了诗人“发表”作品的途径之一。

因为题壁简单易行,只要把作品写在墙壁上,天南海北的过往行人过而读之,就可以传播开来。

宋朝著名诗人苏轼游览庐山后,在庐山西林寺的墙壁上写下了一首诗。

这节课我们就一起去欣赏这首诗吧![板书课题:题西林壁]二、资料简介1.作者简介。

苏轼(1037~1101),字子瞻,号东坡居士,北宋著名文学家,书画家,他在诗、文、画等方面都很有造诣,是“唐宋八大家”之一,豪放派代表人物。

与其父苏洵、其弟苏辙并称为“三苏”。

主要作品有《饮湖上初晴后雨》、《念奴娇·赤壁怀古》等。

2.背景简介。

这是苏轼在游庐山时题在西林寺墙壁上的一首诗。

古代由于印刷能力有限,大量诗歌不能印刻出来,于是题壁就成了诗人“发表”作品的途径之一。

一些名胜故意留出一块墙壁涂白,专供诗人们题诗发表。

三、朗读诗歌,整体感知1.自读诗句,要求读准读通,读出诗的节奏。

明确:横看/成岭/侧成峰,远近/高低/各不同。

不识/庐山/真面目,只缘/身在/此山中。

2.教师范读,让学生听清吟诗的节奏,初步感知诗人的心情。

3.学生试说诗句的意思,指出不理解的地方。

四、认知贯通,理解诗意1.教学“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”。

(1)请学生说说这两句诗的意思。

学生思考讨论,教师指导,明确:横着看是连绵不断的山岭,站在侧面看就是高耸入云的山峰。

三、精读分析《春日》将诗的韵律读到位。

学生认识比喻句的生动形象。

根据图片体会诗句描绘的句子学生回答点评,如说花草,可问什么样的花草,让学生想诸如“姹紫嫣红”之类的形容词。

再齐读诗,心中想象着你看到的春天。

通过多种方式的诵读使学生在感悟中领会古诗意境,受到情感熏陶,获得思想启迪,享受审美乐趣。

所以,在教学本课时,我先创设情境,利用多媒体课件出示碧绿的垂柳和万紫千红的春景,把诗画有机结合,引导学生走进画中,融入诗中,去体会古诗的诗情画意,领悟诗人的情感,调动了学生的主动性和积极性,教学过程也就“变苦为乐”。

一个语文教师应该让学生觉得自己的情感最丰富。

在语文课中,如何体现语文学科的“人文性”,其基点就在于“情感”。

一个没有情感的教师,如何能调动学生的情感,能让学生充满热情地学习?展现给学生一个“充满情感的我”,陪伴孩子度过金色的童年!尊重“需要”,注重“激趣”。

通过多种方式在教学过程中激发学生学习的兴趣,或直观演示、或猜谜语、或进行质疑……激发他们的阅读欲望和动机,创造“我要学”“我想学”的积极教学气氛。

为了激发学生的学习兴趣,我在教学《古诗两首》时,通过多种方式的诵读使学生在感悟中领会古诗意境,受到情感熏陶,获得思想启迪,享受审美乐趣。

所以,在教学本课时,我先创设情境,利用多媒体课件出示碧绿的垂柳和万紫千红的春景,把诗画有机结合,引导学生走进画中,融入诗中,去体会古诗的诗情画意,领悟诗人的情感,调动了学生的主动性和积极性,教学过程也就“变苦为乐”。

教学活动中要注重师生的宽松、愉悦的学习氛围也就是师生间的和谐。

教学当中的“情”犹如教与学双边活动的“催化剂”,有了它,学生才会在教师的点拨下进入课文佳境。

(二)给学生一个“交流的课堂”。

以前的语文课堂,学生只是可怜的倾听者,谈不上和谁去“交流”。

我们要还给学生一个“交流”的课堂,实现“文本对话”、“师生交流”和“生生交流”。

(三)给学生一个“开放的课堂”。

5、古诗两首

一、四会生字

莫莫哭变幻莫测莫不欢喜易混字:冷漠寂寞

腊腊月腊梅腊肉易混字:猎人爱惜

浑浑然天成浑厚浑浊易混字:挥汗如雨光辉

疑疑问怀疑半信半疑易混字:凝视新颖

二、会认生字

豚河豚豚鼠

三、多音字

重要不堪重负

重

重逢山重水复

四、主旨理解

《题西林壁》作者抓住了庐山的姿态谈感受,赞美了庐山的雄奇壮观、千姿百态的景象,于写景之中寄寓一定的哲理。

《游山西村》生动地描绘了丰收之年里,农村喜悦欢腾的景象和风光习俗,展现了一幅田园生活的美好图画。

赞扬了农民淳朴、好客的品性,体现了诗人热爱农村生活的真挚感情。

五、蕴含哲理

《题西林壁》蕴含着“当局者迷,旁观者清”的深刻哲理。

《游山西村》则由“柳暗花明”的自然景观入手,发出了“绝处逢生”的感叹。

六、作者简介

苏轼,字子瞻,号“东坡居士”,北宋书名文学家、画家、诗人,“唐宋八大家”之一,豪放词派代表人物,与苏洵,苏辙并称“三苏”。

陆游,字务观,号放翁,南宋著名爱国诗人,风格雄浑浩方,激情洋溢。

七、课外扩展

哲理诗欣赏观书有感宋朱熹

半亩方塘一鉴开,天光云影共徘徊。

问渠那得清如许?为有源头活水来。

成语源头活水出处,常用来比喻不断学习新知识,才能达到新境界。

义务教育课程标准实验教科书语文(S)版一年级下册25 古诗两首之《登鹳雀楼》教学目标教学过程作业练习教学目标1.知识与技能:(1)认识课文8个生字:“登、楼、依、尽、入、穷、千、层”;会写4个字:“入、千、河、黄”;(2)正确、流利、有感情地朗读古诗,背诵古诗;(3)读懂诗句的意思,感受祖国山河的壮美。

2.过程与方法:(1)结合课件,理解诗句;(2)以读为主,读中体会。

3.情感态度与价值观:(1)感受祖国山河的壮美,激发学生对祖国山河和大自然的热爱。

(2)感悟“站得高,看得远”的哲理。

重点、难点分析:1.朗读、背诵古诗,感悟“站得高,看得远”的哲理。

2.识字、写字。

返回知诗人解诗意悟诗情返回知诗人王之涣是盛唐的著名诗人,他写西北风光的诗篇颇具特色,琅琅上口,广为传颂。

教师朗读简介,学生认真观看课件。

《登鹳雀楼》是王之涣的代表作之一,这节课我们就来学习这首古诗。

返回•素材\登鹳雀楼\鹳雀楼0.jpg 解诗意返回登鹳雀楼白日依山尽,黄河入海流。

欲穷千里目,更上一层楼。

悟诗情这首诗是千古传诵的名诗,它形象地揭示了一个哲理:登高,才能望远;望远,必须登高。

返回登鹳雀楼()()依()尽,()()()海流。

欲穷()()(),更()()层楼。

1.填一填人()()入()()千()()干()()黄()()王()()2.比一比,再组词古朗月行教学目标教学过程作业练习教学目标1.知识与技能:(1)认识课文4个生字:“朗、识、玉、盘”;会写3个字:“玉、识、行”;(2)正确、流利、有感情地朗读古诗,背诵古诗;(3)读懂诗句的意思,感受月亮的美妙与神奇。

2.过程与方法:(1)结合课件,理解诗句;(2)以读为主,读中体会。

3.情感态度与价值观:(1)感受月亮的美妙与神奇。

重点、难点分析:1.朗读、背诵古诗。

2.识字、写字。

返回古朗月行知诗人解诗意悟诗情返回知诗人李白是唐朝伟大的浪漫主义诗人,他的诗风豪放,被人们称为“诗仙”。

《题西林壁》

1教学目标

1、学会、背诵《题西林壁》。

2、在明白古诗意思的基础上理解诗中所含的哲理:观察角度不同,观察效果不同。

3、通过学习古诗教给学生学习古诗的方法。

2重点难点

理解苏轼富有哲理的话“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,并联系生活从中获得启示。

3教学过程3.1 第一学时教学活动活动1【讲授】课堂教学

一、认识苏轼,引出庐山

1.有一位诗人要和大家交朋友,他就是——苏轼,认识苏轼吗?出示资料。

苏轼,字子瞻,号东坡居士,北宋著名文学家、书画家。

他在文学艺术方面堪称全才。

他的诗、文章、书法、绘画都非常出名。

他一生坎坷,多次被贬官。

著有《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。

说说你了解的苏轼。

2.苏轼给我们带来了庐山的风景,想不想看啊!(出示图片)

3.这样的庐山你用哪些词语形容他?

4.这么美的庐山吸引了许多的诗人。

李白喜欢庐山瀑布飞流直下三千尺,疑是银河落九天。

他也喜欢山峰《望庐山五老峰》庐山东南五老峰,晴天削出金芙蓉。

白居易喜欢庐山上大林寺的桃花白居易《大林寺桃花》人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开。

更多的游人喜欢庐山云雾烟波缥缈隐险峰,上下左右各不同。

同样的庐山,不同的景点就有不同的美,不同的游人就有不同的感受。

二、理解题目,了解作者

1.苏轼游了庐山,写下5首诗,今天他带来了最著名的一首诗,就是——《题西林壁》。

(1)题的意思:写。

(2)西林:就是西林寺。

(3)壁:墙壁

2.连起来说说题目的意思。

(古时候,没有发达的印刷术,诗人就把诗写在墙壁上,南来北往的人就能读到诗了)

3.知道了题目的意思,那题目怎么读?(评:题后面停顿一下,非常好)

三、读好古诗,读出韵味

1.苏轼在诗中写了什么,自己去读读吧!把诗句读正确,读通顺!

(自由读)(指名读,都读对了,读得很努力,读得字正腔圆很好听,)

(师生合作)

2.我们读得越来越好了,如果能读出停顿和平仄就会读出诗的韵味来,再来练一练啊。

横看/成岭/侧成峰,远近/高低//各不同。

不识/庐山//真面目,只缘//身在/此山中。

(自由读——(指名读,诗的韵味,诗的美被你读出来了——男女生比赛读)

四、体会看的角度不同,看到的景色也不同

(一)读懂怎么看

读着读着,你知道这首诗写了苏轼在干什么?(看庐山)

他是怎么看庐山的,用你的朗读告诉大家。

(学生读,强调横,侧,远近高低。

)

横看在山的什么位置看?

还有这些不同的看,你能用什么词语来形容?

向远处看,(极目远眺)在近处看(凝神注视)

从高处看,(低头俯视)在低处看(抬头仰望)

苏轼一会儿极目远眺,一会儿凝神注视,有时低头俯视,有时抬头仰望。

所以他写道——横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

(二)读懂看到什么

1.就这样来来回回,上上下下地看,看到了什么?去读读第一句诗,用笔圈一圈。

你能读出来吗

2.你知道岭和峰有什么不一样呢,请看图?图片出示。

(1)岭你能用哪些词语形容(2)老师带来这些词语和大家分享。

岭是山峦起伏重重叠叠连绵不断峰峦相接

(1)峰你能用哪些词语形容(2)老师也带来这些词语和大家分享。

峰是高耸入云奇峰耸立耸立云霄奇峰罗列

3.从远处、近处、高处、低处看,看到的庐山又是怎么样的。

我们去瞧瞧(图片出示)(把我们看到的庐山不同景色写一写,四人合作)

4.说话训练:极目远眺,重重叠叠,隐没在云雾之中

凝神注视,()

低头俯视,()

抬头仰望,瀑布好像从天上挂下来

写话反馈。

评价:雄奇、秀美、险峻的庐山

5.面对这样的庐山,你想说什么!读诗句。

赞美吧。

都来赞一赞吧!

(三)明白事理

1.同样的庐山,为什么看到的景色不一样?(因为站的角度不同,看到的景色也不一样了。

)

2.不禁让我们想起了《画杨桃》这篇课文里老师说的话。

(出示:看的角度不同,杨桃的样子也就不一样。

)

3.看的角度不同,景色就不同——这是令人兴奋的发现啊。

把这个发现告诉自己——读诗句

把这个发现告诉大家——读诗句

4.除了按照方位顺观察庐山,我们还可以怎么观察也能观赏到庐山的不同景色?同桌讨论一下,再编一编。

(一天中不同的时间,不同的季节,不同的心情,不同的天气)喜怒哀乐各不同春夏秋冬个不同阴晴雨雪各不同朝午暮夜各不同

东南西北各不同

五、体会要全面看清问题的道理

1.庐山千姿百态,美不胜收,让苏轼流连忘返。

苏轼这次上山,前后历时十余天,从山南到山北,从山上到山下,跋山涉水,游遍了庐山。

然而,庐山的真面目是什么样的呢?诗人在思索着、探求着……

(你想问苏轼什么)

诗人有没有看到了庐山的全部面貌?你怎么知道的,用诗句告诉大家。

2.大家都来读读,想一想知道了什么。

(预设:没有认识到庐山的全部面貌,是因为我身在庐山中,缘:因为)

3.诗人就在庐山中反而认不清庐山的全貌呢,这是为什么呢?

(身在山中,视线被挡住,不能看得更多,当然不能看到庐山的全貌,这就是人们常说的“当局者迷,旁观者清”)

4.要想看清庐山的真面貌,就像王之涣说的:欲穷千里目,更上一层楼。

也像杜甫说的:会当临绝顶,一览众山小。

5.要想看得更远,就要站得更高,老师下象棋的时候自然而然就想起这首诗,我把他变成另一首,咱们一起来读一读。

象棋

孤相单士护王宫,炮马车卒狭路逢。

不识棋局真面目,只缘身在棋局中。

6.“当局者迷旁观者清”,这就是诗人游了庐山以后对事物、对人生的感慨!谁能读出诗人的感慨。

六、小结

这首诗不仅让我们感受到了庐山姿态万千的美,还告诉了我们一个道理——读。

1.背古诗——让我们把这首诗背下来。

2.唱古诗——这首诗还能唱呢!

七、诗拓展

1.老师还带来了另外的2首,自由地读读吧——指名读

2.这节课我们学习了《题西林壁》,它值得我们用一辈子的时间来品味。