(9)30年代文学思潮

- 格式:ppt

- 大小:1.02 MB

- 文档页数:12

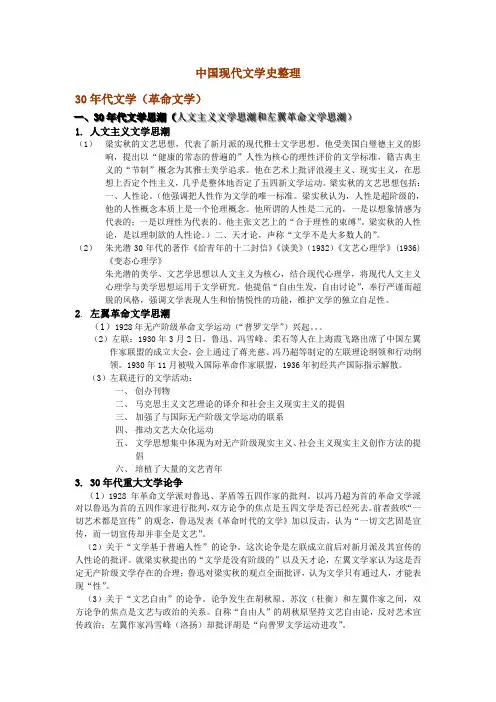

中国现代文学史整理30年代文学(革命文学)一一、、3300年年代代文文学学思思潮潮((人人文文主主义义文文学学思思潮潮和和左左翼翼革革命命文文学学思思潮潮))1. 人文主义文学思潮(1) 梁实秋的文艺思想,代表了新月派的现代雅士文学思想。

他受美国白璧德主义的影响,提出以“健康的常态的普遍的”人性为核心的理性评价的文学标准,籍古典主义的“节制”概念为其雅士美学追求。

他在艺术上批评浪漫主义、现实主义,在思想上否定个性主义,几乎是整体地否定了五四新文学运动。

梁实秋的文艺思想包括:一、人性论。

(他强调把人性作为文学的唯一标准。

梁实秋认为,人性是超阶级的,他的人性概念本质上是一个伦理概念。

他所谓的人性是二元的,一是以想象情感为代表的;一是以理性为代表的。

他主张文艺上的“合于理性的束缚”。

梁实秋的人性论,是以理制欲的人性论。

)二、天才论,声称“文学不是大多数人的”。

(2) 朱光潜30年代的著作《给青年的十二封信》《谈美》(1932)《文艺心理学》(1936)《变态心理学》朱光潜的美学、文艺学思想以人文主义为核心,结合现代心理学,将现代人文主义心理学与美学思想运用于文学研究。

他提倡“自由生发,自由讨论”,奉行严谨而超脱的风格,强调文学表现人生和怡情悦性的功能,维护文学的独立自足性。

2. 左翼革命文学思潮(1)1928年无产阶级革命文学运动(“普罗文学”)兴起。

(2)左联:1930年3月2日,鲁迅、冯雪峰、柔石等人在上海霞飞路出席了中国左翼作家联盟的成立大会,会上通过了蒋光慈、冯乃超等制定的左联理论纲领和行动纲领。

1930年11月被吸入国际革命作家联盟,1936年初经共产国际指示解散。

(3)左联进行的文学活动:一、 创办刊物二、 马克思主义文艺理论的译介和社会主义现实主义的提倡三、 加强了与国际无产阶级文学运动的联系四、 推动文艺大众化运动五、 文学思想集中体现为对无产阶级现实主义、社会主义现实主义创作方法的提倡六、 培植了大量的文艺青年3. 30年代重大文学论争(1)1928年革命文学派对鲁迅、茅盾等五四作家的批判。

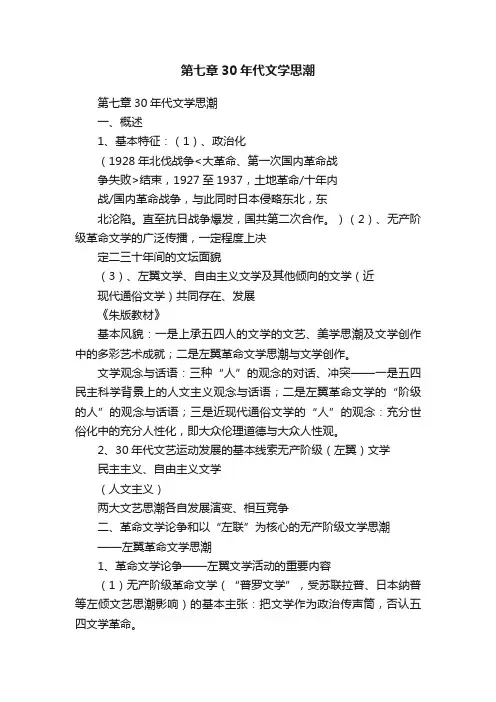

第七章30年代文学思潮第七章30年代文学思潮一、概述1、基本特征:(1)、政治化(1928年北伐战争<大革命、第一次国内革命战争失败>结束,1927至1937,土地革命/十年内战/国内革命战争,与此同时日本侵略东北,东北沦陷。

直至抗日战争爆发,国共第二次合作。

)(2)、无产阶级革命文学的广泛传播,一定程度上决定二三十年间的文坛面貌(3)、左翼文学、自由主义文学及其他倾向的文学(近现代通俗文学)共同存在、发展《朱版教材》基本风貌:一是上承五四人的文学的文艺、美学思潮及文学创作中的多彩艺术成就;二是左翼革命文学思潮与文学创作。

文学观念与话语:三种“人”的观念的对话、冲突——一是五四民主科学背景上的人文主义观念与话语;二是左翼革命文学的“阶级的人”的观念与话语;三是近现代通俗文学的“人”的观念:充分世俗化中的充分人性化,即大众伦理道德与大众人性观。

2、30年代文艺运动发展的基本线索无产阶级(左翼)文学民主主义、自由主义文学(人文主义)两大文艺思潮各自发展演变、相互竞争二、革命文学论争和以“左联”为核心的无产阶级文学思潮——左翼革命文学思潮1、革命文学论争——左翼文学活动的重要内容(1)无产阶级革命文学(“普罗文学”,受苏联拉普、日本纳普等左倾文艺思潮影响)的基本主张:把文学作为政治传声筒,否认五四文学革命。

强调:无产阶级文学要“使读者得到旧社会的认识及新社会的预图”,“对于敌人的厌恶,对于同志的团结,激发斗争的意志,提起努力的精神,这是革命文艺的根本精神,也是它的根本任务”;为创造无产阶级文学,小资产阶级的作家要“把自己否定一遍”,“克服自己的小资产阶级的根性”;“要牢牢把握着无产阶级世界观”,“我们文学家,应该同时是一个革命家”。

(2)后期创造社与太阳社成员和鲁迅、茅盾等人的论争主要缘于其对五四文学的否定,把五四时期的小资产阶级作家当做革命的对象,把鲁迅、茅盾、叶绍钧、郁达夫等都当做“社会变革期的落伍者”。

第八章 30年代文学思潮与运动第二个十年(1928-1937)是中国现代文学全面走向成熟的十年。

政治上,国共分离,十年内战。

文学本身发展:如果说20年代主要是新旧文学对文学读者和市场的争夺,文言与白话的矛盾和对立;那么,30年代文学的阶级性与人性,乡村与都市成为主要的矛盾以及论争的焦点。

一、30年代文学思潮基本线索为什么是1928为分界线?1928年1月,全由中共党员组成的太阳社创办《太阳》月刊,(太阳社1927年秋成立于上海。

发起人为蒋光慈、钱杏邨等;主要成员大都是第一次国内革命战争失败后,从实际斗争中转移到上海从事文化活动的中国共产党党员;他们有相似的斗争经历和共同的思想基础,在文学主张与创作上,也有某些共同的倾向:积极提倡无产阶级革命文学,反映工农大众的生活与斗争。

在反对国民党政府的文化“围剿”,倡导无产阶级革命文学方面,发挥了积极作用。

以《太阳月刊》(1928年1月创刊,同年7月停刊,共出版7期)影响最大);刚从日本回国的创造社新成员李初梨、冯乃超等主持的《文化批判》创刊,同月出版创造社另一刊物《创造月刊》第1卷第8号——共同在上海倡导“革命文学”。

郭沫若在此期《创造月刊》上发表《英雄树》:“个人主义的文艺老早过去了”,“代替他们而起的”必定是——“无产阶级文艺”。

(革命文学思潮)1928年3月,倾向自由主义的作家胡适、徐志摩、梁实秋等为核心的《新月》月刊创刊——维护“独立”、“健康的原则”与“尊严的原则”。

——人文主义文学思潮↑两大文艺思潮之间存在对立之处,且引发了相应的争论。

文学队伍开始重新组合,标志着第二个十年的开始。

↓共产党与国民党在文学话语权上展开了争夺:国民党1927年完成了形式上的统一,为其统治,争夺文化话语权。

为维持思想政治的统治,国民党企图建立党制文化与党制文学。

1929年,国民党在全国宣传会议上提出了“三民主义文艺”的口号,(鼓吹“文艺的最高意义,就是民族主义”,文艺要统一于国民党的“中心意识”,即中国传统文化的“忠孝仁爱,信义和平”等封建观念,鼓吹文艺专制)创办刊物,笼络文化人,公开宣称要打到“革命文学”和“无产阶级”文学,要铲除“多型的文艺意识”,以民族主义作为文学的中心意识,提出了“民族主义文艺运动”,企图形成文化上的统治地位,企图借助“民族主义”的招牌与刚刚成立的左联争夺文艺阵地的领导权。

左翼文学运动中国左翼作家联盟(简称“左联”)的成立:1930年3月2日、上海。

鲁迅作为旗帜,发表讲话。

党团/国际革命作家联盟的支部。

——政治性(组织)强化。

刊物《萌芽》《拓荒者》《前哨》(后更名为《文学导报》)、《北斗》、《十字街头》、《文学月报》、《太白》、《光明》等“左联”五烈士(1931年2月7日,五位“左联”作家柔石、胡也频、殷夫、冯铿、李伟森被国民党秘密杀害)理论:“唯物辩证法的创作方法”——批评“革命的浪漫谛克”倾向——社会主义现实主义:“典型”理论。

30年代文学一、概况:三十年代的中国现代小说繁盛一时。

除了茅盾、老舍、巴金、沈从文等之外,还有许多不同流派、不同风格的小说家共同丰富着三十年代小说界。

这一时期小说被“左翼文学”、“京派文学”和“海派文学”所分割。

二、类型:1、左翼小说:主要是一批“左翼小说新人”创作的,分成三个流派式群体:“革命文学”派、“讽刺暴露文学”派、“东北作家群”。

2、京派小说:20年代末到30年代中国新文学中心南移到上海后,继续活动于北平、天津等北方城市的自由主义作家群(北方作家群)所创作的小说。

他们的小说有自己独特的风格。

多写乡土中国和平民现实的题材。

有从容节制的古典式审美趋向。

有比较成熟的小说样式。

3、海派小说:20年代末至30年代初,出现在上海文坛的一个现代主义的小说流派。

注重表现现代都市社会中人们的紊乱、变态的心理状态,描写人性与现代文明的冲突,具有意识流特征。

三、30年代文学论争:(一)、关于“两个口号”的论争背景:日本帝国主义侵略中国的野心日益暴露,中华民族正处于危机时刻性质:是革命作家队伍内部的论争焦点:谁对抗日救亡更为有利,谁更能体现党的抗日民族统一战线的思想内容:1936年上海左翼文学界关于“国防文学”和“民族革命战争的大众文学”的论争。

这两个口号都是为适应党中央关于建立抗日民族统一战线的策略要求而提出的。

“国防文学”口号先由上海文学界地下党领导周扬提出,并由此开展了国防文学运动和国防戏剧、国防诗歌活动。