现代光谱技术

- 格式:ppt

- 大小:623.50 KB

- 文档页数:38

光谱技术在材料表征中的应用在现代材料领域,如何准确地表征材料的结构和性质是一个极为重要的问题。

而光谱技术作为一种非常强大的分析工具,则可以帮助我们解决这个问题。

本文将探讨光谱技术在材料表征中的应用。

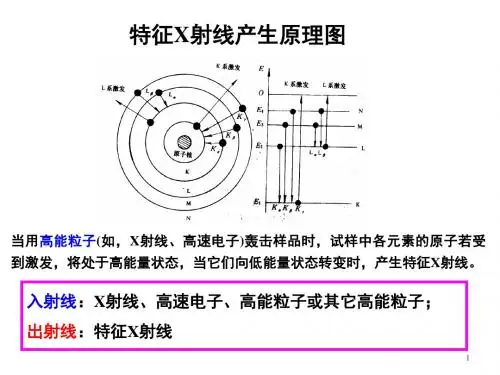

一、光谱技术的基本原理光谱技术是指利用电磁波谱线对物质的内部结构和电子能级进行分析,进而获得物质的信息和特性的一种技术。

光谱技术的基本原理是物质吸收、反射、散射和发射电磁波谱线所反映的物质的结构和性质的关系。

光谱技术可以分为多种类型,如紫外-可见吸收光谱、红外光谱、拉曼光谱、荧光光谱、质谱等。

下面我们将针对其中几种光谱技术在材料表征中的应用做简要介绍。

二、紫外-可见吸收光谱紫外-可见吸收光谱是利用物质分子中的电子能级的跃迁反映分子结构、功能的一种技术。

对于有机物的紫外光谱分析,其特点在于任何分子中的共轭和非共轭体系都有较强的紫外吸收。

对于有机化合物,其结构和吸收光谱呈现出比较明显的对应关系。

因此,可以利用紫外光谱的定性和定量分析方法,获得有机化合物的信息和性质。

三、红外光谱红外光谱是利用物质分子吸收红外光的信息反映分子结构、功能的一种技术。

在红外光谱中,因为机械振动、转动、伸缩等各种运动产生了不同的频率,在特定频率范围内吸收了红外光,所以红外光谱成为了对功能性材料进行结构表征的重要方法之一。

利用红外光谱技术可以快速、可靠地区分不同的有机和无机化合物,如聚合物的化学结构、配位化合物的形态和配位状态、有机分子中的键的类型等。

在红外光谱分析中,常用的分析工具是变角反射式红外仪、透射式红外仪和全反射红外谱仪。

四、拉曼光谱拉曼光谱是利用物质分子电场矢量激发分子光学振动的信息反映分子结构、功能的一种技术。

在拉曼光谱中,光学振动作为一种特殊的光谱积分量,对于分子的化学结构和分析论证、表征络合物和蛋白结构、分析物质表面结构和检测研发新型药品等应用方面都具有比较广泛的应用。

五、荧光光谱荧光光谱是利用物质分子发射自身的荧光来反映分子结构和功能的一种技术。

表面增强拉曼散射(SERS)光谱简介1.拉曼光谱简介:光与物质分子的碰撞可以分为两类,即弹性碰撞和非弹性碰撞。

光的散射可以看作是光子与物质碰撞后运动方向的改变。

如果发生的是弹性碰撞,即光子仅改变运动方向而在碰撞过程中没有发生能量交换,这种散射为瑞利散射(Rayleigh scattering);如果发生的是非弹性碰撞,即光子不仅发生了运动方向的改变,而且在碰撞过程中有能量交换,这种散射就是拉曼散射(Raman scattering)。

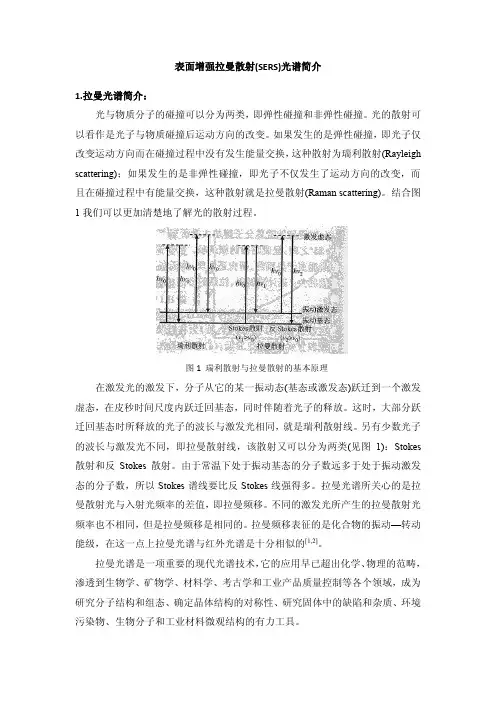

结合图1我们可以更加清楚地了解光的散射过程。

图1 瑞利散射与拉曼散射的基本原理在激发光的激发下,分子从它的某一振动态(基态或激发态)跃迁到一个激发虚态,在皮秒时间尺度内跃迁回基态,同时伴随着光子的释放。

这时,大部分跃迁回基态时所释放的光子的波长与激发光相同,就是瑞利散射线。

另有少数光子的波长与激发光不同,即拉曼散射线,该散射又可以分为两类(见图1):Stokes 散射和反Stokes散射。

由于常温下处于振动基态的分子数远多于处于振动激发态的分子数,所以Stokes谱线要比反Stokes线强得多。

拉曼光谱所关心的是拉曼散射光与入射光频率的差值,即拉曼频移。

不同的激发光所产生的拉曼散射光频率也不相同,但是拉曼频移是相同的。

拉曼频移表征的是化合物的振动—转动能级,在这一点上拉曼光谱与红外光谱是十分相似的[1,2]。

拉曼光谱是一项重要的现代光谱技术,它的应用早已超出化学、物理的范畴,渗透到生物学、矿物学、材料学、考古学和工业产品质量控制等各个领域,成为研究分子结构和组态、确定晶体结构的对称性、研究固体中的缺陷和杂质、环境污染物、生物分子和工业材料微观结构的有力工具。

2.表面增强拉曼散射(SERS)简介:表面增强拉曼散射(Surface Enhanced Raman Scattering)最早是由Fleishmann 等人[3]于1974年发现。

他们在研究电化学电池内银电极上吸附的吡啶分子的拉曼光谱时发现其谱线强度有明显增强,对此他们解释为电极表面粗糙化引起电极表面积的增加。

光谱学中的荧光和拉曼光谱技术光谱学是研究物质与光的相互作用和光的分析的学科,是现代化学、物理和生物学的一个分支。

光谱学分为分光学、光学光谱学和物理学光谱学三个方面。

其中,荧光和拉曼光谱技术是光谱学的两项最为重要的技术之一。

一、荧光技术荧光是指物质在受到光激发后,释放出一定波长的光的现象。

荧光现象是物质带有激发态能量而处于高能态的表现。

原子、分子和晶体物质都能产生荧光,荧光可以应用于攻克化学、生物学和地球物理学等方面的问题。

荧光发射光谱是荧光现象的基本测量手段。

荧光光谱通常用于测定物质的化学和物理性质。

荧光发射光谱测定基本原理是利用化学品激发发出所谓的荧光。

荧光通常集中在可见光域(350-700 nanometer,nm),但是部分盐类和金属离子也能在紫外光(半波长≤350 nm)下发生荧光发射。

荧光发射光谱因激发光非常突出和灵敏,故被广泛应用于一些生命化学、药物化学和环境化学领域中的多样性分析。

荧光技术由于其使用简便且较为灵敏而被广泛应用。

荧光技术广泛应用于环境和医学研究,其中的一个典型例子是DNA测序。

在DNA测序中,荧光技术被用于分析不同的DNA分子。

二、拉曼技术拉曼技术是一种利用激光散射来测定物质分子结构和分子振动状态的光谱技术。

拉曼光谱是一种经典的分子光谱学技术,是研究材料的物理结构与性质之间关系的重要手段。

当一束光(称为“激发光”)通过一个物质样品时,部分光被散射。

通常情况下,物质散射出的光的强度低于激发光的强度,但其中的一小部分由于分子的旋转与振动可以激发和吸收光子。

这部分摩尔散射(称为拉曼散射)由物质的化学及物理信息组成,故能用于研究物质的性质。

拉曼技术还可以与化学计量学结合,成为近年来迫切需要解决的问题之一。

拉曼散射谱在化学计量学的一个应用例子是在固体或液体样品表面测成分。

颗粒、多边形、砖块或其他形状的真实实体可能存在于表面上的任何一些影响其谱图特征的细微变化中。

拉曼光谱分析对于合成新材料中缺陷、晶格结构、纯度和超微物质中的化学结构等问题的解决有非常重要的科学实际意义。

现代近红外光谱技术及应用进展一、本文概述近红外光谱(Near-Infrared Spectroscopy,NIRS)是一种基于物质对近红外光的吸收和散射特性的分析技术。

近年来,随着光谱仪器设备的不断改进和计算机技术的飞速发展,现代近红外光谱技术在分析化学、生物医学、农业食品等领域的应用日益广泛。

本文旨在综述现代近红外光谱技术的最新进展,特别是在仪器设备、数据处理方法、化学计量学以及应用领域的最新发展。

文章首先介绍了近红外光谱的基本原理和技术特点,然后重点论述了现代近红外光谱技术在不同领域的应用实例和取得的成果,最后展望了未来发展方向和潜在应用前景。

通过本文的阐述,旨在为读者提供一个全面、深入的现代近红外光谱技术及应用进展的概述。

二、现代近红外光谱技术的理论基础现代近红外光谱技术,作为一种高效、无损的分析手段,其理论基础源自电磁辐射与物质相互作用的原理。

近红外光谱区域通常是指波长在780 nm至2500 nm范围内的电磁波,其能量恰好对应于分子振动和转动能级间的跃迁。

因此,当近红外光通过物质时,分子中的化学键和官能团会吸收特定波长的光,产生振动和转动跃迁,从而形成独特的光谱。

现代近红外光谱技术的理论基础主要包括量子力学、分子振动理论和光谱学原理。

量子力学为近红外光谱提供了分子内部电子状态和行为的基本描述,而分子振动理论则详细阐述了分子在不同能级间的跃迁过程。

光谱学原理则将这些理论应用于实际的光谱测量和分析中,通过测量物质对近红外光的吸收、反射或透射特性,来获取物质的结构和组成信息。

现代近红外光谱技术还涉及到光谱预处理、化学计量学方法以及光谱解析等多个方面。

光谱预处理包括平滑、去噪、归一化等步骤,旨在提高光谱的质量和稳定性。

化学计量学方法则通过多元统计分析、机器学习等手段,实现对光谱数据的深入挖掘和信息提取。

光谱解析则依赖于专业的光谱数据库和算法,对光谱进行定性和定量分析,从而确定物质中的成分和含量。

现代近红外光谱技术及应用进展近红外光谱技术是一种快速、高效、无损的分析技术,广泛应用于化学、食品、药物等领域。

尤其是随着科学技术的发展,现代近红外光谱技术在样品制备、光谱采集、数据处理等方面都有了显著的提升,极大地扩展了近红外光谱技术的应用范围。

近红外光谱是指介于可见光和中红外光之间的电磁波,波长范围为700-2500nm。

现代近红外光谱技术利用近红外光子的能量和量子力学中的跃迁原理,通过对样品进行照射,使样品中的分子吸收近红外光子的能量后从基态跃迁到激发态,再返回基态时发出特征光谱。

通过对特征光谱进行定性和定量分析,可以获取样品的组成、结构和性质等信息。

化学分析:现代近红外光谱技术在化学分析领域的应用主要体现在有机物和无机物的定性和定量分析上。

例如,利用近红外光谱技术对石油样品进行定性和定量分析,可以有效地识别石油中的不同组分,同时也可以对石油中的含硫量、含氮量等进行快速准确的测定。

食品质量检测:在食品质量检测方面,现代近红外光谱技术可以用于食品成分分析、食品质量评估和食品掺假检测等。

例如,利用近红外光谱技术对奶粉进行检测,可以快速准确地检测出奶粉中的蛋白质、脂肪、糖等主要成分的含量。

药物研究:现代近红外光谱技术在药物研究方面的应用主要体现在药物成分分析、药物代谢研究和药物疗效评估等方面。

例如,利用近红外光谱技术对中药材进行检测,可以快速准确地测定中药材中的有效成分含量,为中药材的质量控制提供了一种有效的手段。

近年来,现代近红外光谱技术在国内外都取得了显著的研究进展。

在国内,中国科学院上海药物研究所利用近红外光谱技术对中药材进行有效成分的快速检测,取得了重要的成果。

国内的一些高校和研究机构也在近红外光谱技术的研究和应用方面开展了大量的工作,推动了近红外光谱技术的发展。

在国外,近红外光谱技术已经成为药物研发和食品质量检测的重要手段。

例如,荷兰的菲利普公司成功开发出了一款基于近红外光谱技术的药物代谢研究仪器,可以为新药的开发和疗效评估提供快速准确的数据支持。

我国近红外光谱分析技术的发展近红外光谱分析技术是一种快速、高效、无损的分析方法,被广泛应用于现代社会的各个领域,如食品安全、药物分析、材料科学等。

本文将围绕“我国近红外光谱分析技术的发展”展开,详细介绍该技术在国内外的发展现状、应用领域以及未来发展方向等方面的内容。

近红外光谱分析技术自20世纪70年代问世以来,已经经历了数十年的发展。

目前,全球范围内有许多企业和研究机构在此领域取得了显著成果。

随着科技的不断进步,近红外光谱分析技术也在不断完善,并向更高的精度、更快速的分析速度以及更广泛的应用领域发展。

在我国,近红外光谱分析技术的研究和应用起步较晚,但发展迅速。

目前,我国已经有一些高校和科研机构在此领域取得了重要进展。

其中,以中科院上海药物研究所、中国农业大学、江南大学等为代表的机构和企业,已经在近红外光谱分析技术的多个方面取得了重要成果。

同时,国内也有一些新兴的科技企业开始涉足此领域,进一步推动了近红外光谱分析技术的发展。

近红外光谱分析技术在食品安全、药物分析、材料科学等领域有着广泛的应用。

在食品安全领域,近红外光谱分析技术可用于食品的品质和安全性的快速检测,如农药残留、重金属含量等。

在药物分析领域,近红外光谱分析技术可以对药物进行有效成分的快速鉴定和含量测定,有助于提高药物质量和临床疗效。

在材料科学领域,近红外光谱分析技术可用于材料的结构分析和性能评估,如聚合物的分子量、玻璃化转变温度等。

虽然我国近红外光谱分析技术的发展已经取得了一定的成就,但仍然存在一些问题和挑战。

我国在此领域的专业人才相对较少,需要加强人才培养和引进。

我国在近红外光谱分析技术的自主研发方面还有很大的提升空间,需要加强科技创新和投入。

近红外光谱分析技术的标准化和规范化也是亟待解决的问题,需要制定相应的标准和规范,以保证分析结果的准确性和可靠性。

针对以上问题和挑战,我们提出以下解决方案:加强人才培养和引进:我国应该加大对近红外光谱分析领域的人才培养和引进力度,建立完善的人才培养体系,吸引更多的优秀人才投身于该领域的研究和应用工作。

紫外线和红外线光谱分析技术是现代科学研究中常用的一种重要技术手段。

通过利用光谱分析仪器对样品所产生的光谱进行分析,可以准确地获得样品的化学成分、结构、组成等信息,广泛应用于化学、生物、制药等领域中。

一、紫外线光谱分析技术紫外线光谱指的是指样品经过紫外线照射后所产生的光谱,这种光谱通常在200至400nm的波长范围内产生,且样品的浓度通常很低,样品数量往往只有微克级别。

紫外线光谱分析通常都使用紫外光谱仪进行,通过测量样品在紫外光照射下的吸收特性,可以分析出样品的吸收光谱图像。

常常用于分析制药产业中的药物成分、非天然色素、染料等化合物,以及食品、环保、化工等领域。

二、红外线光谱分析技术红外线光谱是指样品经过红外线照射后所产生的光谱,通常在4000至400cm^-1的波长范围内产生。

样品用于红外线光谱分析的数量相对较少,但测试需要进行大量的预处理工作,通过对样品进行取样、粉碎、压片等处理,在使样品形成透明、平坦的样品片,从而进行红外线光谱分析。

通常用于分析有机化合物的结构,如有机物、聚合物、材料表面状况等。

三、红外线和紫外线光谱分析技术在化学研究中的应用1. 确定有机物的结构:通过红外线光谱分析可以确定有机物种含基团,了解分子中原子的振动状态,以及不同官能团的位置及其化学配置。

而通过紫外线光谱分析,可以了解有机物的共轭体系,使得人们可以将该物属于哪种化学物质做出简单的分类。

2. 活性成分的检测:在制药行业中,对于活性成分的检测是非常重要的。

通过红外线光谱分析,可以帮助制药人士更深入了解药物成分,从而为制药行业的发展起到很好的促进作用。

同时,通过紫外线光谱分析,也可以检测出药品中的色素、染料等化合物的种类和浓度,保障了药物的质量稳定。

3. 电子、化学器件研究:在电子、化学器件研究领域内,理解材料成分为将材料设计到什么程度变得极其重要。

通过编制紫外线和红外线光谱图谱,可以帮助制造商更好地控制制造流程,并在整个制造过程中进行质量检测,保障产品的效能和稳定性。

现代近红外光谱分析技术的原理及应用1 简介近红外光(near infrared,NIR)是介于可见光(VIS)和中红外光(MIR或IR)之间的电磁波美国材料检测协会(ASTM)将近红外光谱区定义为波长780-2526nm的光谱区(波数为12820-3959cm-1)习惯上又将近红外区划分为近红外短波(780-1100nm)和近红外长波(1100-2526nm)两个区域。

从20世纪50年代起,近红外光谱技术就在农副产品分析中得到广泛应用,但是由于技术上的原因,在随后的20多年中进展不大。

进入20世纪80 年代后,随着计算机技术的迅速发展,以及化学计量学方法在解决光谱信息提取和消除背景干扰方面取得的良好效果,加之近红外光谱在测试技术上所独有的特点,人们对近红外光谱技术的价值有了进一步的了解从而进行了广泛的研究。

数字化光谱仪器与化学计量学方法的结合标志着现代近红外光谱技术的形成。

数字化近红外光谱技术在20 世纪90年代初开始商品化。

近年来,近红外光谱的应用技术获得了巨大发展,在许多领域得到应用,对推进生产和科研领域的技术进步发挥了巨大作用。

近红外光谱技术是90年代以来发展最快、最引人注目的光谱分析技术,测量信号的数字化和分析过程的绿色化使该技术具有典型的时代特征。

由于近红外光在常规光纤中有良好的传输特性,使近红外光谱技术在实时在线分析领域中得到很好的应用。

在工业发达国家,这种先进的分析技术已被普遍接受,例如1978年美国和加拿大采用近红外法代替凯氏法,作为分析小麦蛋白质的标准方法。

20世纪90年代初,外国厂商开始在我国销售近红外光谱分析仪器产品,但在很长时间内,进展不大,其原因主要是:首先,近红外光谱分析要求光谱仪器、光谱数据处理软件(主要是化学计量学软件)和应用样品模型结合为一体,缺一不可。

但被分析样品会由于样品产地的不同而不同,国内外的样品通常有差异,因此,进口仪器的应用模型一般不适合分析国内样品。

光谱专业技术报告范文一、光谱技术的基本原理光谱技术是通过测量物质对光的吸收、发射、散射或干涉等光学过程来研究物质的结构、性质和组成的一种分析方法。

光谱技术基于物质与电磁辐射的相互作用,根据物质对不同波长的光的吸收、发射或散射特性来获取关于物质组成、结构和性质的信息。

光谱技术主要分为光谱吸收、发射和散射三种类型。

光谱吸收是指物质吸收特定波长的光谱的现象,常用于分析物质的成分和浓度。

光谱发射是指物质受到激发后放出特定波长的光谱的现象,常用于元素分析。

光谱散射是指光在物质的表面或体内产生散射现象,可以用来研究物质的形态和结构。

二、光谱技术的分类根据光谱的特征和应用对象的不同,光谱技术可以分为吸收光谱、发射光谱、拉曼光谱、波谱、质谱等多种类型。

1. 吸收光谱:吸收光谱是通过测量物质吸收特定波长的光的强度变化来分析样品的成分和浓度。

常用的吸收光谱技术包括紫外可见吸收光谱、红外吸收光谱、拉曼吸收光谱等。

2. 发射光谱:发射光谱是通过测量物质受激发发光的波长和强度来分析元素和化合物的成分和结构。

常用的发射光谱技术包括原子发射光谱、分子荧光发射光谱等。

3. 拉曼光谱:拉曼光谱是一种通过测量样品受到光激发后发生拉曼散射的波长和强度来分析样品的成分和结构的方法。

拉曼光谱具有非破坏性、高灵敏度和分辨率高等优点,广泛应用于化学、生物、材料等领域。

4. 波谱:波谱是一种根据物质对激发的波长的反应而产生的电子、原子、分子等不同能级之间的跃迁来研究其性质和结构的方法。

常见的波谱技术包括核磁共振谱、电子自旋共振谱、原子光谱等。

5. 质谱:质谱是一种通过测量样品中各种离子的质荷比来识别和定性分析物质组成和结构的方法。

质谱具有高分辨率、高灵敏度、快速分析的优点,广泛应用于生物、化学、环境等领域。

三、光谱技术的应用光谱技术在医学、生物、环境、化学、材料科学等领域具有广泛的应用。

1. 医学:光谱技术在医学诊断、药物研发和生物医学研究中发挥着重要作用。

光谱技术在化学分析中的作用和发展随着科学技术的不断进步,光谱技术在化学分析领域的应用越来越广泛,成为化学分析中不可或缺的一部分。

本文将从光谱技术的定义、分类及发展历程,以及其在化学分析中的作用和未来发展等方面阐述光谱技术在化学分析中的作用和发展。

一、光谱技术的定义与分类光谱技术是一种用于分析物质的化学方法,它能够通过分析物质与电磁波之间的相互作用关系,从而推测出物质中的化学成分、分子结构、物理性质等信息。

光谱学的发展可以追溯到19世纪初,随着现代物理学和化学的发展,光谱技术得到了长足的进展。

根据电磁波的频率范围不同,光谱技术可以分为多种类型,如紫外-可见光谱、红外光谱、拉曼光谱、质谱等。

每种光谱技术都有其独特的应用范围和优缺点。

二、光谱技术的发展历程从最早的太阳光谱研究到现代各种先进光谱仪器的应用,光谱技术已经发展了几百年。

其中,19世纪末20世纪初,现代物理学和化学的发展与电子学的崛起,推动了光谱学急剧的进展。

20世纪初至20世纪中期,紫外可见光谱、红外光谱和拉曼光谱的应用逐渐扩大。

1940年代后期,原子吸收光谱和分子荧光光谱开始得到发展。

20世纪50年代后期,一系列质谱仪器的发明和应用推动了质谱技术的发展。

此外,核磁共振、电子顺磁共振等新型光谱技术的引入也推动了光谱学的研究和应用。

近年来,计算机技术的发展为光谱技术的发展提供了有力的支撑,使其更加精细化、高效化、自动化。

三、光谱技术在化学分析中的作用1、化学成分的分析光谱技术广泛应用于化学成分的分析和检测。

通过红外光谱、质谱等技术可以快速准确地确定物质中所含的元素、化合物、有机物等。

这种分析方法不仅适用于普通材料,还可以用于生物大分子、天然产物等复杂化合物的分析和鉴别。

2、物质结构的研究光谱技术可以用于物质分子结构的研究。

通过拉曼光谱、核磁共振等技术可以研究分子的结构、构型、分子间相互作用等信息,因此被广泛应用于化学、生物学、医药学等领域。

3、质量的解析光谱技术被广泛应用于质量的解析。

利用光谱技术进行材料光学性质研究的方法介绍光谱技术是现代科学研究中广泛应用的一种方法。

它通过测量材料与不同波长的光相互作用的方式,揭示了材料的光学性质。

这些性质包括颜色、吸收、发射、散射等等,对于材料的研究和应用具有重要意义。

光谱技术有多种方法,每种方法都有其独特的优点和应用场景。

下面将重点介绍常见的三种光谱技术:紫外-可见光谱、红外光谱和拉曼光谱。

紫外-可见光谱是最常用的光谱技术之一。

它通过测量物质对可见光和紫外光的吸收能力来分析样品的化学成分和浓度。

这种技术广泛应用于药物研究、环境监测和生命科学等领域。

紫外-可见光谱的原理是当光通过样品时,样品中的物质会吸收特定波长的光,产生吸收光谱。

通过测量吸光度的变化,就可以推导出样品中的化学成分和浓度。

红外光谱技术用于分析物质的结构和化学键。

红外辐射是电磁波的一种,其波长介于可见光和微波之间。

红外光谱可以提供物质中化学键振动的信息,这对于确定物质的结构和化学组成非常有用。

红外光谱技术广泛应用于有机化学、材料科学和环境监测等领域。

通过比较样品的红外光谱和标准库中的光谱,就可以确定样品的化学成分和结构。

拉曼光谱是一种非常敏感的光谱技术,可以提供关于物质的振动、旋转和晶格模式的信息。

拉曼效应是指光在物质中被散射时波长发生变化的现象。

通过测量样品散射光的频移,就可以得到样品的拉曼光谱。

拉曼光谱技术广泛应用于材料科学、化学分析和生物医学等领域。

利用拉曼光谱技术,可以对样品的结构、成分和相态进行非破坏性的分析。

除了上述三种常见的光谱技术,还有其他一些方法在材料光学性质研究中得到应用。

例如,荧光光谱技术可以分析物质的激发态和发射态,纳米光谱技术可以研究纳米材料的特性等等。

在实际应用中,通常会根据样品的特性和需求选择合适的光谱技术。

总之,利用光谱技术进行材料光学性质研究具有广泛的应用潜力。

不同的光谱技术提供了不同方面的信息,可以帮助科学家深入了解材料的结构、成分和性质。

先进光谱技术是指应用光谱学原理和技术,结合现代物理、化学、数学等多学科的理论和方法,对物质进行分析和检测的方法。

先进光谱技术具有高精度、高灵敏度、高分辨率和快速检测等优点,在各个领域都有广泛的应用。

光谱分析按应用领域和检测器种类的不同可分为多种方法。

基于物质与电磁辐射相互作用的原理,常用光谱分析法主要为吸收光谱法、发射光谱法和散射光谱法等。

吸收光谱法是通过测量物质对光的吸收程度来进行物质检测的方法。

该方法具有高精度和高灵敏度的优点,但需要使用昂贵的仪器设备和专业的操作人员。

发射光谱法是通过测量物质自身发射的光谱来进行物质检测的方法。

该方法具有高分辨率和快速检测的优点,但需要使用特殊的激发光源和光谱仪。

散射光谱法是通过测量物质对光的散射作用来进行物质检测的方法。

该方法具有非破坏性和高灵敏度的优点,但需要使用昂贵的仪器设备和专业的操作人员。

除此之外,还有荧光光谱法、红外光谱法、拉曼光谱法等多种光谱分析方法,每种方法都有其独特的优点和适用范围。

光谱技术的应用非常广泛,例如在农业领域中可以用于检测农产品质量、营养成分和农药残留等;在环境监测领域中可以用于检测空气、水和土壤中的污染物;在医疗领域中可以用于检测生物样本中的代谢产物和药物残留等。

此外,光谱技术还可以应用于冶金、石油、食品等领域中进行材料分析、化学反应研究和产品质量控制等方面。

随着科技的不断进步,光谱分析技术也在不断发展。

目前,光谱分析技术已经从传统的单波长光谱分析发展到多波长、多通道和快速在线检测等方向。

未来,随着人工智能和大数据技术的融合应用,光谱分析技术将更加智能化、自动化和高效化,进一步提高物质检测的精度和速度,为各个领域的发展提供更加可靠的保障。