药物致急性间质性肾炎24例分析

- 格式:doc

- 大小:25.00 KB

- 文档页数:2

肾:药物和中毒引起的肾小管-间质性肾炎急性药物性间质性肾炎药物主中毒可诱发间质的炎症反应。

引起急性过敏性间质性肾炎,造成肾小管慢性损伤,最终导致慢性肾功能不全1 急性药物性间质性肾炎药物:抗生素、利尿药、非甾体(阿司匹林、布洛芬、双氯芬酸、保泰松、对乙酰氨基酚、吲哚美辛、萘普生)、抗炎药、其他药物:服药2~40天出现发热、一过性嗜酸性粒细胞增高等症状;部分出现皮疹肾脏病变引起血尿、轻度蛋白尿和白细胞尿约一半患者血清肌酐(creatinine,Cre)水平增高,也可出现少尿等急性肾衰症肾间质出现严重水肿、淋巴细胞和巨噬细胞浸润,并有大量嗜酸性粒细胞和中性粒细胞,有少量浆细胞和嗜碱性粒细胞新型青霉素Ⅰ(甲氧西林、甲氧苯青霉素,methicillin)和噻嗪类利尿药(thiaziders)等可引起有巨细胞的间质肉芽肿性改变肾小管出现不同程度变性坏死肾小球基本不连累,非甾体抗炎药引起的间质性肾炎伴微小病变性肾小球病和肾病综合征及时停药可缓解,少数老年患者难恢复2 镇痛药性肾炎或镇痛药性肾病混合服用至少两种镇痛药引起的慢性肾病特点:慢性肾小管-间质性炎症,伴肾乳头(renal papillae,papillae renales)坏死肾锥体的基底朝向皮质,尖端钝圆,朝向肾窦,称为肾乳头。

有时2~3个锥体合成一个肾乳头。

每肾有7~12个肾乳头。

肾乳头上有10~25个小孔,称为乳头孔,开口于肾小盏。

肾小盏是包绕肾乳头的漏斗形膜性管。

有时一个肾小盏可以包绕2~3个肾乳头,故每肾约有7~8条肾小盏。

相邻肾小盏合并为肾大盏。

在肾髓质深面,呈漏斗状的膜管,包绕肾乳头的部分,叫肾小盏。

肾小盏向内接肾大盏。

有时1个肾小盏可包绕2~3个肾乳头,故肾小盏的数目比肾乳头的数目为少。

肾内生成的尿液经筛区进入肾小盏,由肾小盏再进入肾大盏。

大数个肾小盏合成更大的膜管叫肾大盏。

肾大盏下接肾盂。

肾生成的尿液由肾小盏进入肾大盏。

再由肾大盏进入肾盂。

药物致急性间质性肾炎24例分析作者:熊安平来源:《中国实用医药》2011年第24期【摘要】目的观察药物致急性间质性肾炎(D-AIN)的临床特点,提高D-AIN的诊治水平。

方法对24例明确由药物所致的急性间质性肾炎(AIN)进行回顾性分析。

结果经治疗3个月后全部患者的尿蛋白均转阴,肾功能恢复至基线水平,93.55%患者的尿N一乙酰一8氨基葡萄糖苷酶(NAG)明显下降。

结论 D-AIN的临床表现无特异性,肾活检是确诊的惟一手段,早期确诊后及时停药,早期应用激素,必要时加用环磷酰胺,大多数预后良好。

【关键词】急性间质性肾炎;药物作者单位:433300 湖北省监利县中医院药物所致急性间质性肾炎(Acute interstitial ne-phritis;AIN)是急性肾衰竭(Acute renal failure;ARF)的重要原因,可以引起AIN的药物很多。

其中以B一内酰胺类抗生素和非甾体抗炎药(NASID)最为常见,其发病机制主要是药物或其代谢产物所致的急慢性过敏反应。

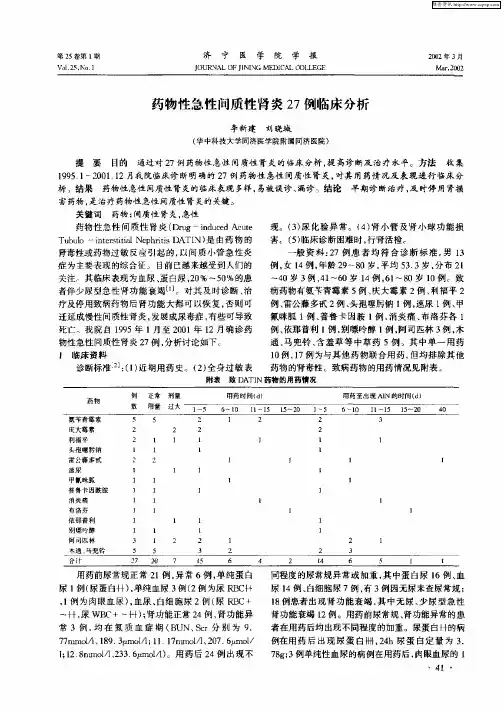

1 临床资料1.1 一般资料 24例患者中,男14例、女10例,年龄18~54岁,平均(36.6±10.1)岁,24例患者既往皆无明确肾脏病史。

1.2 致病药物特点抗生索所致者20例,其中11例患者联用了两种以上抗生素,7例患者因发热合并使用了解热镇痛药,其他有阿昔洛韦2例,别嘌呤醇1例,中药1例。

使用前三位的抗生素依次为B内酰胺类、喹诺酮类、氨基糖苷类。

所有患者均为初次使用致病药物,无一例既往有与本次致病药物类似的过敏史。

应用的药物剂量均为药典规定剂量范围内用药。

1.3 临床表现发热19例,皮疹2例,关节痛1例,腰痛14例,上腹痛4例,恶心呕吐12例,少尿1例。

1.4 实验室检查 15例表现为急性肾功能衰竭,血清肌酐154.6~558.8 μmol/L,平均血清肌酐(285.2±122.7)μmol/L,蛋白尿18例,白细胞尿16例,镜下血尿9例,肾性糖尿5例,尿B2微球蛋白升高16例,血嗜酸性粒细胞增多5例。

药物致急性间质性肾炎的临床分析作者:郭永兵来源:《中国当代医药》2011年第08期[摘要] 目的:观察药物致急性间质性肾炎(D-AIN)的临床特点,提高D-AIN的诊治水平。

方法:D-AIN患者51例均给予肾上腺皮质激素治疗,其中5例应用联合环磷酰胺治疗,10例应用血液透析替代治疗,观察3个月。

结果:经治疗3个月后全部患者的尿蛋白均转阴,肾功能恢复至基线水平,93.55%患者的尿N-乙酰-β氨基葡萄糖苷酶(NAG)明显下降。

结论:D-AIN的临床表现无特异性,肾活检是确诊的唯一手段,早期确诊后及时停药,早期应用激素,必要时加用环磷酰胺,大多数预后良好。

[关键词] 急性间质性肾炎;急性肾损伤;肾活检;肾上腺皮质激素[中图分类号] R692.3 [文献标识码]C [文章编号]1674-4721(2011)03(b)-161-02随着新药的研发及药物的广泛应用,药物相关间质性肾炎已成为间质性肾炎中最常见类型,D-AIN是急性肾损伤(AKI)的重要原因[1]。

其主要表现为急性肾损伤、肾间质水肿和炎性细胞浸润、肾小球和肾血管多正常或病变轻微。

主要引起D-AIN的药物依次为β-内酰胺类抗生素、中药、非甾体类抗炎药(NSAIDs)等。

笔者总结了51例肾活检确诊为D-AIN的临床资料,观察其临床表现、实验室检查及治疗转归,分析如下:1 资料与方法1.1 一般资料2006年9月~2010年9月在本院住院且肾活检确诊为D-AIN患者51例,男21例,女30例,年龄18~67岁,平均(47.1±13.5)岁。

病例入选标准:近期有用药史;药物过敏表现(发热、皮疹、关节痛、外周血嗜酸性粒细胞增高等);尿化验异常;肾小管、肾功能损害;51例均经肾活检病理确诊。

1.2 病因致D-AIN的药物依次为抗生素40例(78.43%),中药8例(15.69%),NSAIDs 3例(5.88%)。

其中20例同时应用了2种以上抗生素,应用抗生素的40例患者中,27例(67.50%)应用β-内酰胺类,7例(17.50%)应用抗病毒药物,4例(10.00%)应用磺胺类,2例(5.00%)应用喹诺酮类。

药物致急性间质性肾炎的临床分析目的:观察药物致急性间质性肾炎(D-AIN)的临床特点,提高D-AIN的诊治水平。

方法:D-AIN患者51例均给予肾上腺皮质激素治疗,其中5例应用联合环磷酰胺治疗,10例应用血液透析替代治疗,观察3个月。

结果:经治疗3个月后全部患者的尿蛋白均转阴,肾功能恢复至基线水平,93.55%患者的尿N-乙酰-β氨基葡萄糖苷酶(NAG)明显下降。

结论:D-AIN的临床表现无特异性,肾活检是确诊的唯一手段,早期确诊后及时停药,早期应用激素,必要时加用环磷酰胺,大多数预后良好。

标签:急性间质性肾炎;急性肾损伤;肾活检;肾上腺皮质激素随着新药的研发及药物的广泛应用,药物相关间质性肾炎已成为间质性肾炎中最常见类型,D-AIN是急性肾损伤(AKI)的重要原因[1]。

其主要表现为急性肾损伤、肾间质水肿和炎性细胞浸润、肾小球和肾血管多正常或病变轻微。

主要引起D-AIN的药物依次为β-内酰胺类抗生素、中药、非甾体类抗炎药(NSAIDs)等。

笔者总结了51例肾活检确诊为D-AIN的临床资料,观察其临床表现、实验室检查及治疗转归,分析如下:1 资料与方法1.1 一般资料2006年9月~2010年9月在本院住院且肾活检确诊为D-AIN患者51例,男21例,女30例,年龄18~67岁,平均(47.1±13.5)岁。

病例入选标准:近期有用药史;药物过敏表现(发热、皮疹、关节痛、外周血嗜酸性粒细胞增高等);尿化验异常;肾小管、肾功能损害;51例均经肾活检病理确诊。

1.2 病因致D-AIN的药物依次为抗生素40例(78.43%),中药8例(15.69%),NSAIDs 3例(5.88%)。

其中20例同时应用了2种以上抗生素,应用抗生素的40例患者中,27例(67.50%)应用β-内酰胺类,7例(17.50%)应用抗病毒药物,4例(10.00%)应用磺胺类,2例(5.00%)应用喹诺酮类。

1.3 临床表现发热19例(37.25%),多为低热;皮疹18例(35.29%),皮疹可为多形性鲜红痒疹、多形性红斑或脱皮样皮疹等;关节痛7例(13.73%);胃肠道不适如恶心、呕吐、纳差等37例(72.55%);疲乏无力35例(68.63%);少尿或无尿10例(19.61%);肉眼血尿2例(3.92%)。

急性间质性肾炎26例临床分析发表时间:2013-05-13T08:55:00.793Z 来源:《中外健康文摘》2013年第8期供稿作者:王艳丽[导读] 治疗成功与否的关键在于能否及时辨别并停用致病药物,若能及时诊断、合理治疗,患者的肾功能大都可以恢复。

王艳丽(大连市旅顺口区人民医院肾内科 116041)【中图分类号】R692.3 【文献标识码】A【文章编号】1672-5085(2013)08-0246-02【摘要】目的探讨促红细胞生成素治疗急性间质性肾炎临床效果。

方法回顾性分析了2004年1月~2012年1月我院收治的26例急性间质性肾炎患者的临床资料,并与同期治疗的26例急性间质性肾炎患者作对照。

两组均给予激素治疗,治疗组在激素治疗的基础上应用促红细胞生成素治疗,比对两组治疗效果及肾功能恢复情况。

结果治疗组治疗有效率100%,对照组84.6%,两组差异有统计学意义(P<0.05)。

两组治疗前后血清Scr差异无统计学意义(P>0.05),但两组血清Scr恢复时间差异有统计学意义(P<0.05)。

结论促红细胞生成素联合激素治疗急性间质性肾炎效果较好,而能减少激素的用量,值得推广使用。

【关键词】促红细胞生成素(EPO)激素急性间质性肾炎肾功能急性间质性肾炎(acute interstitial nephritis,AIN)也称急性小管间质肾炎,是一组由多种原因导致短时间内发生肾间质炎性细胞浸润、间质水肿、肾小管不同程度受损伴肾功能不全为特点的临床病理综合征[1]。

该病是导致急性肾衰竭原因中较为常见的一种。

药物不良反应和感染是本病常见的病因。

药物所致急性间质性肾炎(DAIN)约占AIN的50%以上[2],本病临床表现可轻可重,大多数病例均有明确的病因,去除病因、及时治疗,疾病可痊愈或使病情得到不同程度的逆转。

否则患者容易出现慢性肾功能不全。

2004年1月~2012年1月我院对收治的26例急性间质性肾炎患者采用促红细胞生成素联合激素冲击治疗,其疗效较满意,现总结如下。

急性间质性肾炎29 例临床分析急性间质性肾炎(AIN)是一种药物、感染、恶性肿瘤、遗传等多种因素均可引起的短期内突然发生肾间质病变,不及时诊治,可发展为急性肾衰竭,造成永久性肾功能不全[1]。

为探讨AIN的临床和病理特点,笔者对我院近年来收治的29例DAIN 患者临床资料进行回顾性分析,现报告如下:1 资料与方法1.1 一般资料29例病例均为2011年3月至2014年3月期间我院收治的急性间质性肾炎患者,其中男性14例,女性15例;年龄19~64岁,平均37.2±10.3岁; 平均病程5~20d,平均12.5±3.1d。

所有患者均无既往明确诊断的肾脏病史或糖尿病史,所有患者进行实验室检查、超声检查以及肾活检。

1.2 治疗方法所有患者给予去除病因、维持水、电解质及酸碱平衡的等对症治疗,并根据患者的不同临床表现以及活检结果确定治疗方案。

由药物引起的AIN 均停用可疑致病药物,感染引起给予抗感染治疗。

对于严重性间质性肾炎患者应用甲泼尼龙,连续给药3~5d,同时进行口服泼尼松,待患者病情好转后逐渐减少药量,4~6周内减量至停用。

有透析指征行血液透析治疗。

1.3 研究方法对29例患者临床资料进行回顾性分析,统计患者发病原因、实验室检查结果、B超检查结果、病理结果、临床表现以及疗效1.4 疗效标准治愈:临床症状全部消失,尿常规、肾功能恢复正常。

好转:临床症状绝大部分消失,有少量或微量尿蛋白尿,尿红细胞<5/HP。

未愈:治疗后肾功能未达到好转标准。

2 结果2.1 发病原因有明确近期用药史并出现过药疹、药物热等药物过敏表现者22例(75.9%),其中抗生素类药物10例(34.5%),主要为β-内酰胺类和氨基糖甙类药物,非甾抗炎药4例(13.8%),合并使用多种药物者8例(27.6%)。

因感染、免疫性疾病或不明原因者7例(24.1%)。

2.2 实验室及B超检查镜下血尿10例(34.5%),白细胞尿18例(62.1%),蛋白尿21例(72.4%),血嗜酸性粒细胞增高7例(24.1%),肾功能不全24例(82.8%)。

药物致急性肾损伤26例临床分析石磊【摘要】目的探讨临床药物引起急性肾损伤( AKI)的病因及防治措施.方法回顾性分析26例药物致AKI患者尿量、尿常规、尿素氮、肌酐等的变化.结果 26例药物致AKI患者中致肾损害药物共6类11种,甘露醇居首位,其它依次为氨基糖甙类抗生素、多肽类抗生素、抗结核药、喹诺酮类抗生素、β-内酰胺类抗生素.18例经3~7d支持治疗、6例经5d血液透析治疗后肾功能恢复正常,1例死于非肾衰竭,病死率3.85%.结论甘露醇和部分抗生素是致AKI最多的药物,老年人、肾功能差者是高危人群,血肌酐和尿量是诊断AKI主要指标,预防药物致AKI在于合理用药,加强监测,在治疗上要在停用相关药物基础上,加强支持治疗,必要时予透析治疗.【期刊名称】《湖北民族学院学报(医学版)》【年(卷),期】2012(029)002【总页数】3页(P30-32)【关键词】急性肾损伤;药物性肾损害;治疗;预防【作者】石磊【作者单位】湖北民族学院附属民大医院肾病内科湖北恩施445000【正文语种】中文【中图分类】R692急性肾损伤(acute kidney injury AKI)是常见急腹症,属于一组原发或继发性肾功能受损,近年来国际肾脏病和急救医学界趋向以AKI取代传统常用的急性肾功能衰竭(acute renal failure,ARF)[1],因此AKI也是急性肾功能不全(acute re-nal insufficiency,ARI或acute kidney dysfunction,AKD)和ARF的替代和扩展[2]。

有学者认为,在AKI患者中约28%~30%为药物所致[3]。

本院自2008年1月~2010年5月收治AKI患者中属药物所致26例,现对临床药物引起AKI的病因及防治措施进行分析,旨在探讨临床药物引起急性肾损伤的病因和有效的防治手段。

1 资料与方法1.1 病例选择本组26例药物致AKI患者,男19例,女7例;年龄48~79岁,平均65.74岁;患者均出现少尿、无尿、浮肿、恶心、呕吐和食欲不振等症状。

药物引起急性间质性肾炎(附3例报告)

汤洁浩;邵凤民;杨朋彬;杨慧;高湘杰

【期刊名称】《医药论坛杂志》

【年(卷),期】1995(0)6

【摘要】药物引起的急性间质性肾炎,如能及时诊断,正确处理,是一可治性疾病。

本文报告3个病例,并结合文献对其临床表现、发病机制、治疗和目前意见较一致的临床诊断标准进行了复习、讨论。

【总页数】4页(P15-18)

【关键词】药物;急性间质性肾炎

【作者】汤洁浩;邵凤民;杨朋彬;杨慧;高湘杰

【作者单位】河南石油勘探局职工医院,河南省人民医院肾内科

【正文语种】中文

【中图分类】R692.33

【相关文献】

1.药物引起的急性间质性肾炎 [J], 蒋季杰

2.药物引起急性间质性肾炎46例临床分析 [J], 李素桃;冯少尊

3.药物引起急性间质性肾炎——附五例分析 [J], 刘玉春

4.药物引起急性间质性肾炎46例临床分析应用探讨 [J], 杨静波; 孙婷丽; 刘继章; 杨桂侠

5.药物引起急性间质性肾炎46例临床分析应用探讨 [J], 李洁;安光伟

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

解热镇痛药致间质性肾炎临床分析(附15例报告)

杜娟;王志宏;徐学明

【期刊名称】《中国中西医结合肾病杂志》

【年(卷),期】2004(5)12

【摘要】解热镇痛药是一类具有解热镇痛、抗炎、抗风湿作用的药物。

由于其特

殊的抗炎作用,又称非甾体类抗炎药。

阿司匹林是这类药物的代表,故也称阿司匹林类药物。

长期大量服用解热镇痛药可导致间质性肾炎,也有人称其为镇痛剂肾病,认为这是一种独立的肾脏疾病。

本文回顾了我院近年来收治的由解热镇痛药引起间质性肾炎的病例,并对其流行病学、病因学、临床特征、治疗及预后做分析归纳。

【总页数】2页(P724-725)

【作者】杜娟;王志宏;徐学明

【作者单位】吉林大学第一医院肾内科,长春 130021;吉林大学第一医院肾内科,长春 130021;吉林大学第一医院肾内科,长春 130021

【正文语种】中文

【中图分类】R5

【相关文献】

1.解热镇痛药所致扭转痉挛及其机制探讨:附2例报告 [J], 吴彦忠;牛福忠

2.利福平相关的急性间质性肾炎并肾功能衰竭临床与病理分析(附1例报告) [J],

许树根;梁萌;黄昭宣;蔡辉

3.口服珍菊降压片致急性间质性肾炎的诊断与治疗(附1例报告) [J], 马成俊;吕海琳;李坤;高延霞

4.中药及解热镇痛药所致儿童血尿的探讨(附23例临床报告) [J], 王峥;陈大鹏;罗琼

5.NSAIDS致急性间质性肾炎肾功能衰竭临床分析(附4例报告) [J], 路妮娟因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

药物致急性间质性肾炎24例分析

【摘要】目的观察药物致急性间质性肾炎(D-AIN)的临床特点,提高D-AIN的诊治水平。

方法对24例明确由药物所致的急性间质性肾炎(AIN)进行回顾性分析。

结果经治疗3个月后全部患者的尿蛋白均转阴,肾功能恢复至基线水平,93.55%患者的尿N一乙酰一8氨基葡萄糖苷酶(NAG)明显下降。

结论D-AIN的临床表现无特异性,肾活检是确诊的惟一手段,早期确诊后及时停药,早期应用激素,必要时加用环磷酰胺,大多数预后良好。

【关键词】急性间质性肾炎;药物

药物所致急性间质性肾炎(Acute interstitial ne-phritis;AIN)是急性肾衰竭(Acute renal failure;ARF)的重要原因,可以引起AIN的药物很多。

其中以B 一内酰胺类抗生素和非甾体抗炎药(NASID)最为常见,其发病机制主要是药物或其代谢产物所致的急慢性过敏反应。

1 临床资料

1.1 一般资料24例患者中,男14例、女10例,年龄18~54岁,平均(36.6±10.1)岁,24例患者既往皆无明确肾脏病史。

1.2 致病药物特点抗生索所致者20例,其中11例患者联用了两种以上抗生素,7例患者因发热合并使用了解热镇痛药,其他有阿昔洛韦2例,别嘌呤醇1例,中药1例。

使用前三位的抗生素依次为B内酰胺类、喹诺酮类、氨基糖苷类。

所有患者均为初次使用致病药物,无一例既往有与本次致病药物类似的过敏史。

应用的药物剂量均为药典规定剂量范围内用药。

1.3 临床表现发热19例,皮疹2例,关节痛1例,腰痛14例,上腹痛4例,恶心呕吐12例,少尿1例。

1.4 实验室检查15例表现为急性肾功能衰竭,血清肌酐154.6~558.8 μmol/L,平均血清肌酐(285.2±12

2.7)μmo l/L,蛋白尿18例,白细胞尿16例,镜下血尿9例,肾性糖尿5例,尿B2微球蛋白升高16例,血嗜酸性粒细胞增多5例。

B超检查双肾体积增大14例,双肾体积正常11例。

2 治疗及转归

所有病例均立即停用致AIN的药物,9例肾功能正常的病例停用致病药物后7~14 d尿检恢复正常,15例肾功能不全患者早期使用强的松30~40 mg/d。

疗程1个月,并予支持治疗,其中1例需血液透析,随访2个月尿检及肾功能均恢复正常。

3 讨论

药物所致AIN的机理系药物作为半抗原与机体组织蛋白结合,诱发机体超敏反应,导致肾小管-间质炎症[1]。

发病与药物剂量无相关性,而与机体对药物的敏感性有关联,再次接触相同药物或同类药物可再次发生本病。

另外肾脏本身的生理特点也导致药物性肾损害的易发性。

如:肾脏血流丰富,有丰富的毛细血管网,因此通过肾脏滤过的药物量大,药物与肾脏的接触面积也大;逆流倍增机制使肾髓质和乳头部药物浓度增高;尿液pH的改变导致易在肾小管腔中析出结晶和沉淀药物;肾脏含有各种丰富的酶可被药物结合而灭活;尿液浓缩时药物在肾脏浓度增高等[2]。

D-AIN的临床表现不特异。

当出现以下情况时应高度疑及本病:①可疑药物应用史。

②变态反应:表现为发热、皮疹、外周血嗜酸性粒细胞增高等,少数可出现轻微关节痛和淋巴结肿大。

有文献报道,AIN中,出现典型的“发热、皮疹、关节痛”三联征只占5%左右『3]。

③尿检可见无菌性白细胞尿、镜下血尿或肉眼血尿,轻至重度蛋白尿(常为轻度蛋白尿)。

④短期内出现进行性肾功能减退。

多为非少尿型肾损伤.近端和(或)远端肾小管功能损伤(肾性糖尿、低比重尿,低渗尿、肾小管酸中毒等)并伴血清肌酐上升。

而肾活检是确诊、鉴别D-AIN的重要、最佳手段。

目前临床上滥用抗生素或者盲目地联合用药,致使药物间相互作用诱发AIN 的发生并不少见,病情轻重不一,轻症患者许多根本不去医院就诊,重症亦容易漏诊、误诊,而使疾病迁延不愈,成为慢性不可逆损害。

故需引起足够的重视,这就要求不仅肾科医生,其他各专科医生在接诊患者时都应详细询问病史、用药史,慎重选择药物,避免肾毒性,用药后注意随访,加强对易感人群的教育和监测,早期发现,急性期积极治疗,减少慢性肾损害,可预防终末期肾衰竭的发生。

参考文献

[1]叶任高.内科学.第6版.北京:人民卫生出版社,2002:520.

[2]余学清.药物性肾损害的发生机制和临床表现. 新医学, 1996, 27(3): 118-120.

[3]Kodner CM,Kudrimoti A. Diagnosis and managemen!of acute interstitialnephritis. Am Fam physician,2003,67(12):2527-2534.。