子宫肌瘤手术治疗540例临床分析

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:4

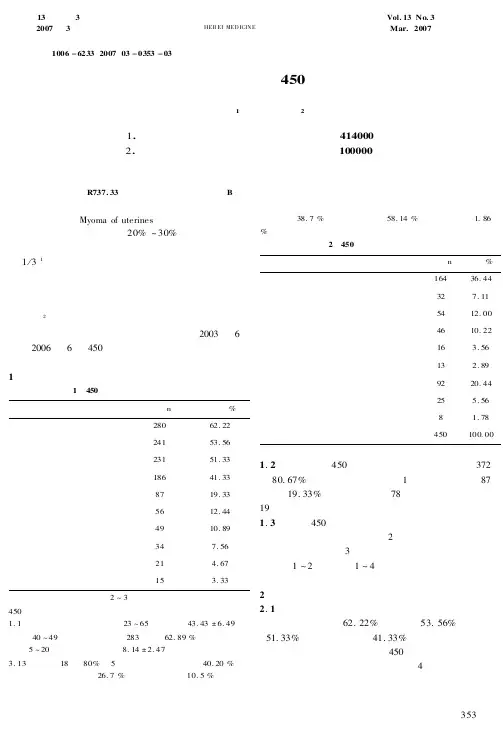

手术治疗子宫肌瘤450例分析【关键词】子宫肌瘤;手术治疗子宫肌瘤(Myoma of uterines)是女性生殖器官最常见的良性肿瘤,发生率为20%~30%。

近年来发病率呈上升趋势,并趋于年轻化,育龄期妇女占总发病率的1/3[1],是育龄期妇女子宫切除的重要原因之一。

临床表现常为月经改变、下腹包块、痛经、不孕、排尿困难、尿频、尿急、便秘。

目前尚无有效的药物可以根除肌瘤,目前仍以手术为治疗子宫肌瘤的常规方法与主要手段[2]。

根据肌瘤的类型选择合理的术式是取得满意的治疗效果及预后的关键。

现对我院2003年6月至2006年6月450例子宫肌瘤患者手术治疗情况进行回顾性分析,现报告如下。

1 资料与方法一般资料:本组病例年龄23~65 岁,平均±岁,以40~49 岁年龄组最多,计283 例,占 %。

宫体大小如孕5~20 周子宫,平均如孕±周。

肌瘤个数平均个,最多18个,80%在5个以下,单发性肌瘤占 %。

本组单纯肌壁间肌瘤占 % ,浆膜下肌瘤占 % ,粘膜下肌瘤占 % ,多发性肌瘤占 % ,宫颈肌瘤占 %。

表1 450例子宫肌瘤的临床症状(略)注:同一病例可能存在2~3种症状,故表一中总例数大于450例表2 450例子宫肌瘤手术方式(略)临床表现:450例子宫肌瘤例有临床症状者372占%,主要临床症状见表1,无临床症状者87例,占%,其中妇检发现78例,剖宫产术中发现19例。

方法:450例手术病人按具体病情,个体化选择手术方式,具体手术方式见表2,各年龄段的手术方式选择情况统计见表3。

术后定期门诊复查,术后半年内随访1~2 次,随访1~4年。

数据经由病历资料统计获得,内容包括临床检查、实验室资料、手术情况等。

2 结果手术效果及术后病理:本组病例中,主要的临床症状为月经增多(%),贫血(%),痛经(%)和腰骶部疼痛(%),术后原有症状绝大部分消失,手术效果满意。

450例子宫肌瘤术后均经病理活检确诊,具体病理统计见表4。

子宫肌瘤手术治疗450例临床分析

王萍珍

【期刊名称】《内蒙古中医药》

【年(卷),期】2009(028)016

【摘要】目的:探讨子宫肌瘤手术治疗的术式选择及临床注意事项.方法:对450例子宫肌瘤患者根据肌瘤生长部位、大小、数目、症状、手术方式进行临床分析.结果:450例患者中,伴有子宫肌瘤相关症状者352例,无临床症状148;手术方式以全子宫切除为主,占86.17%.结论:手术方式应根据患者的年龄、对生育的要求而决定,尤其注意尽量保留卵巢功能.临床上有相当一部分子宫肌瘤患者早期无症状,提示定期体检非常必要.

【总页数】1页(P50-50)

【作者】王萍珍

【作者单位】陕西省神木第二医院妇产科,719300

【正文语种】中文

【中图分类】R737.33

【相关文献】

1.腹腔镜手术治疗子宫肌瘤的临床分析 [J], 卜兰英;周英

2.腹腔镜手术治疗子宫肌瘤的临床分析 [J], 卜兰英;周英

3.腹腔镜子宫肌瘤剔除术与传统开腹手术治疗子宫肌瘤的临床分析 [J], 张珊;蔡广彦

4.腹腔镜手术治疗子宫肌瘤的临床分析 [J], 卜兰英;周英

5.腹腔镜手术治疗子宫肌瘤的临床分析 [J], 卜兰英;周英

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

300 例子宫肌瘤临床病例分析观察随访手术方式子宫肌瘤是女性生殖系统最常见的良性肿瘤,生育年龄妇女中,发病率为20%~30%,因很多患者无症状或因肌瘤很小,其发病率较难统计准确,有报道其发病率高达50%,它不但和雌激素同时也和孕激素有关[1],但子宫肌瘤的真正病因未十分明确,目前子宫肌瘤的治疗仍包括随诊观察、保守治疗及手术泊疗,以手术为主。

现将我院近3年来在妇科门诊及收住妇科住院部的子宫肌瘤病例每年随机抽样100例共300例临床资料进行分析。

1 临床资料1.1 一般资料 2004年12月至2007年12月在我院妇科门诊观察随访及月眯非司酮药物保守治疗治疗和收住妇科住院部的子宫肌瘤病例中每年随机抽样100例,共300例,年龄26~69岁,其中30~40岁75例,占25%,40~50岁,144例,占48%,平均年龄42.2岁。

1.2 临床症状与体征及辅助检查 300例子宫肌瘤患者中,222例有临床症状,占74%,其中月经量增多140例,占46.67%,月经紊乱68例,占22.23%,痛经44例,占11.33%。

自觉下腹扪及肿块者48例,占16%,伴贫血133例,占44.33%,部分患者有腰痛,腹酸、下腹坠胀,尿频、便秘,不孕症状。

无临床症状78例,占26%,其中妇科体检发现6l例,剖宫产术中发现7例。

300例子宫肌瘤中,B超检查出285例,10例误诊为子宫腺肌病。

5例B超未检查出子宫肌瘤,因顽固性功能性子宫出血手术治疗,术中发现小肌瘤。

B超检出率95%。

2 处理方法2.1 观察随访及药物保守治疗无症状,子宫小于2月孕周的子宫肌瘤患者在门诊进行观察随访,每半年妇科体查及B超监测一次并作前后对比。

初次出现月经异常,子宫小于2月孕周的子宫肌留患者而不同意手术治疗,要求药物保守治疗者,行诊刮排除子宫内膜病变后给米非司酮l0mg每日1次连服3个月,服药其间定期检查肝,肾功能及B超监测子宫。

2.2 手术治疗手术治疗方式有子宫肌瘤剔除术,子宫次全切除术,全子宫切除(包括阴式子宫切除,腹式子宫切除术),全子宫切除加单例或双侧附件切除。

我院从2005年10月至2008年12月间开展腹腔镜子宫肌瘤剔除105例,取得了良好效果。

1资料与方法1.1一般资料本组105例,21~48岁,平均33岁。

未婚3例,未育18例;肌壁间肌瘤75例,浆膜下肌瘤27例,阔韧带肌瘤3例;肌瘤直径3~12cm ,其中肌瘤直径>10cm 的有8例。

单发肌瘤66例,2个肌瘤25例;3~5个肌瘤14例。

合并有卵巢囊肿8例,其中卵巢巧克力囊肿4例。

无明显症状有50例,表现为月经周期缩短、经量增多、经期延长、不规则阴道流血等症状的有32例,表现有下腹坠胀不适23例。

出现继发贫血的有28例,在下腹可扪及包块的有32例。

有生育要求的16例。

B 超检查显示宫腔变形有78例,作者单位:525300广东省信宜市人民院妇产科(罗冰,李瑛瑛);525000广东省茂名市人民医院微创腹腔镜科(陈斌)腹腔镜下子宫肌瘤剔除术105例临床分析罗冰陈斌李瑛瑛摘要目的:探讨腹腔镜子宫肌瘤剔除术的手术方法和临床效果。

方法:选择105例子宫肌瘤行腹腔镜子宫肌瘤剔除术。

结果:105例手术均顺利完成,无中转开腹,手术时间35~135min ,平均70min ,术中失血量20~450mL ,平均110mL ,术后住院4~8d ,平均6d ,无并发症及副损伤发生。

结论:腹腔镜子宫肌瘤剔除术是治疗子宫肌瘤有效的手术方法,具有出血少、康复快、并发症少等特点。

关键词子宫肿瘤;腹腔镜;肌瘤剔除术至出院(8~27d ),未发生以上并发症。

有22例患者参加随访,随访时间为4~10个月,随访期内足背动脉搏动良好,切口愈合良好,无间歇性跛行,行B 超示人造血管通畅,另2例未参加随访。

3讨论吸毒人员长期在腹股沟区注射毒品,而由于股动脉搏动较明显,所有患者穿刺股动脉而不是股静脉。

反复穿刺同一个部位,血管壁炎症改变使血管失去弹性而渗漏,针眼不闭合,造成血管壁损伤,难以承受动脉血压压力,形成搏动性血肿。

血肿机化后血管外壁则由动脉内膜细胞延伸形成假性动脉瘤。

50例子宫肌瘤手术治疗的临床分析摘要:目的:探讨子宫肌瘤的诊断及手术治疗效果。

方法:对50例子宫肌瘤患者行手术治疗,回顾性分析其临床资料。

结果:术后阴道断端出血3例,尿路感染1例,腹壁切口愈合不良1例,皮下气肿2例,对症治疗痊愈,50例患者全部治愈出院。

结论:手术是治疗子宫肌瘤主要手段,手术方式的选择应该根据患者症状及肌瘤生长的部位、大小、数目等情况而定。

选择最佳的手术方法,才能提高治疗效果,改善患者生活质量。

关键词:子宫肌瘤;腹腔镜子宫肌瘤是女性生殖器官最常见的良性肿瘤,30岁以上的妇女发生率在20%~30%[1]。

自1990年腹腔镜子宫肌瘤切除术(LM)取代开腹手术治疗肌壁间及浆膜下子宫肌瘤以来,LM的推广应用一直有争议[2]。

随着内镜手术的迅猛发展,腹腔镜行子宫肌瘤剔除术更加趋于微创[3]。

至今为止,子宫肌瘤仍以手术治疗为主,子宫肌瘤剔除术是希望保留生育功能妇女的标准术式。

为明确子宫肌瘤手术效果及术式选择方法,我科2012年7月~2014年7月期间对50例子宫肌瘤患者进行了手术治疗,现报告如下。

1一般资料本组50例患者,年龄29岁~65岁,平均42.8岁;单发性患者31例,多发性患者19例;肌瘤大小:0.6-18.4cm;多发肌瘤数量最多的有11个;临床表现无症状者27例,白带异常8例,月经改变21例,继发性贫血11例,有压迫症状,如尿频、便秘17例,发现下腹部包块10例;病变部位:肌壁间肌瘤34例,阔韧带肌瘤及浆膜下肌瘤13例,粘膜下的3例。

2手术方法(1)腹腔镜手术:患者取仰卧位或膀胱截石位。

常规消毒铺巾后,于脐轮处上缘或下缘做一长约10mm的纵形切口,直接用10mm Trocar穿刺进腹,内视镜观察进入腹腔,充入CO2气体,至腹内压达14mmHg,在内视镜监视下,避开腹壁血管,在左下腹部做两个长约5mm小切口,分别位于髂前上棘内侧5cm及脐左下5cm处,右下腹切开10mm切口,Trocar穿刺进腹,置入手术器械,从阴道放入举宫器。

文章编号:1009-6612(2003)04-0209-02・论 著・腹腔镜下手术治疗子宫肌瘤345例临床分析陈小苑,郭素清Ξ(厦门市第二医院妇产科,福建厦门,361002) 【摘要】 目的:探讨腹腔镜下手术治疗子宫肌瘤的临床价值。

方法:腹腔镜筋膜内子宫切除术72例,腹腔镜子宫肌瘤切除术273例。

结果:345例中340例手术全过程均在腹腔镜下完成,5例中转开腹,手术成功率98155%。

两组手术均具有患者创伤小、痛苦轻、术后康复快、住院时间短等优点。

结论:用腹腔镜治疗子宫肌瘤具有微创手术的优点,两种手术均为安全有效保留器官的手术方法。

【关键词】 腹腔镜;子宫切除术,阴道式;子宫肌瘤切除术中图分类号:R71314 文献标识码:AClinical analysis of345cases of laparoscopic surgery on hysteromy omaCHE N X iao2yuan,G UO Su2qing(X iamen Second H ospital,X iamen361002,China) 【Abstract】 Objective:T o explore the clinical value of gynecological laparoscopic surgery on hysteromy oma. Methods:A retrospective analysis on laparoscopic surgery was carried out,including72laparoscopic classical intrafascial supracervical hysterectomy(CISH)and273laparoscopic hysteromy omectomy.R esults:5of the345cases were switched to laparotomy.The succeed rate of laparoscopic surgery was98155%.Both the laparoscopic surgery w ould provide an advantage of less w ound,less pain,shorter hospitalization period and rapid recovery.Conclusions:Laparoscopic surgery on hysteromy oma is an effective surgery procedure.It can induce minor trauma and remain organ,and life quality w ould be im proved. 【K ey w ords】 Laparoscopy;Hysterectomy,vaginal;Hysteromy omectomy 1999年2月至2002年5月我院妇产科经腹腔镜手术治疗子宫肌瘤345例,其中筋膜内子宫切除术(CISH)72例;子宫肌瘤切除术273例,效果满意,现报道如下。

子宫颈肌瘤全宫切除术58例临床分析【摘要】本文对58例宫颈肌瘤的分析结果表明,由于宫颈肌瘤的大小和生长部位的不同,其临床表现、诊断和治疗亦各有特点。

较小的宫颈肌壁间肌瘤因常无临床症状,故诊断率不高(30%)。

多采用保守治疗;较大的宫颈肌壁间及浆膜下肌瘤多有压迫症状及腹部包块的表现,如宫颈外形无变化,易误诊断宫体肌瘤或卵巢肿瘤,多需手术治疗,为避免损伤输尿管及更方便的处理子宫动静脉,宜先行肌瘤剜除术,而后切除子宫;宫颈粘膜下肌瘤常脱入阴道内,易发生感染、出血,故临床表现以不规则阴道流血及白带异常为多见。

此类肌瘤一经发现,以手术切除为宜。

【关键词】宫颈肌瘤肌瘤切除术经阴道子宫肌瘤切除术子宫体部肌瘤是妇科最常见的良性肿瘤,对其诊断和治疗,临床医师已有了丰富的经验。

但对较为少见的宫颈肌瘤,则缺乏认识。

本文对我院的58例宫颈肌瘤的临床表现、诊断和治疗分析如下:资料与方法我院自2000年1月至2010年12月共收治宫颈肌瘤58例。

均经病理检查得以证实,其中1例宫颈粘膜下肌瘤经阴道切除术1年后复发,故为59例次。

根据手术探查及病理检查结果,将宫颈肌瘤按其生长部位分为三类。

1、肌壁间肌瘤生长在子宫颈肌壁间的肌瘤,本资料中共28例,占47.5%,最大为20×15×10㎝。

2、粘膜下肌瘤肌瘤向宫颈粘膜下生长,突入宫颈管内堵住宫口,或被排出宫颈管,共24例,占40.7%,最大为12×10×8㎝,多数向下生长脱入阴道内。

3、浆膜下肌瘤肌瘤在盆腔内向浆膜下生长,可突入阔韧带内,共7例,占11.9%,最大为14×12×12㎝。

结果一、发病情况我院同期收治子宫肌瘤2433例,其中宫颈肌瘤58例占2.4%(58/2433)。

发病年龄为30-63岁,平均43.9岁;其中生育期妇女42例,占72.4%;更年期9例,占15.5%;绝经期7例占12.1%。

合并宫体肌瘤15例,占25.9%,子宫腺肌瘤7例,须行手术治疗的其他妇科疾病6例。

已婚妇女56例子宫肌瘤剔除术后临床分析目的探讨已婚育龄妇女子宫肌瘤剔除术后预防复发的临床方法及其预防效果。

方法对来我院诊治的56例患者入院资料进行分析,将其随机分为两组。

两组均行子宫肌瘤剔除术,28例对照组行传统开腹方式剔除肌瘤剔除(对照组),实验组28例行腹腔镜下子宫肌瘤剔除术,且患者手术后口服米非司酮治疗,比较两组治疗效果。

结果实验组治疗后2例复发,复发率为7.1%,低于对照组(8例复发,复发率占28.6%)(P<0.05);两组手术后血清雌激素浓度差异不显著(P>0.05);治疗3个月后实验组血清雌激素浓度为(139±97)ng/ml,治疗12月后血清雌激素浓度为(189±109)g/ml,低于对照组(P<0.05);两组手术后血清孕激素浓度差异不显著(P>0.05);治疗3个月后实验组血清孕激素为(0.55±0.29)ng/ml、治疗12个月后血清孕激素为(0.85±0.45)ng/ml,低于对照组(P<0.05)。

结论子宫肌瘤剔除后复发率较高,患者手术后服用米非司酮治疗效果理想,能够有效的降低子宫肌瘤的复发率,改善患者症状,值得推广使用。

标签:已婚育龄妇女;子宫肌瘤剔除术;预防复发;临床方法子宫肌瘤在女性中发病率较高,属于常见的良性肿瘤,这种疾病主要在育龄妇女中发病率高,且患者发病时并没有明显症状,部分患者出现阴道出血、压迫症状等。

目前,医学界对于这种疾病缺乏理想的根治方法,常规方法主要以性激素或手术治疗为主,这些方法虽然能够改善患者症状,但是创伤较大,药物依从性较差,给患者带来很大痛苦[1]。

近年来,腹腔镜在子宫肌瘤剔除术中使用较多,并取得理想效果,但是部分患者手术后容易出现复发现象,使得患者需要进行二次手术。

因此,临床上探讨积极有效的方法降低子宫肌瘤剔除术后复发显得至关重要[2]。

为了探讨已婚育龄妇女子宫肌瘤剔除术后预防复发的临床方法及其预防效果。

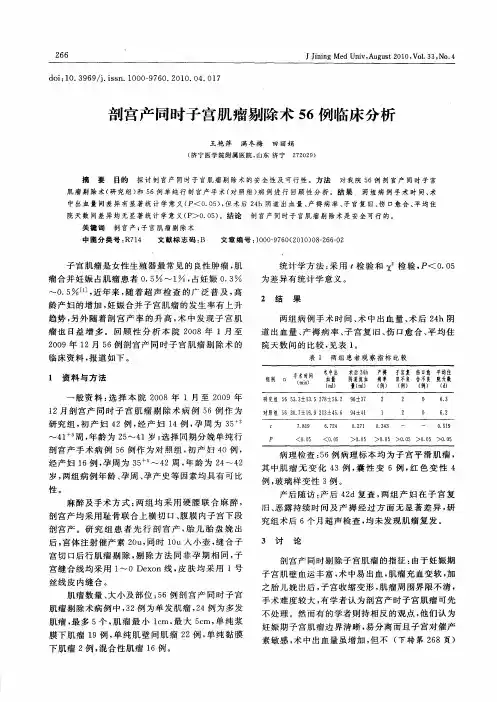

腹腔镜子宫肌瘤剔除术53例临床分析目的探讨腹腔镜下子宫肌瘤剔除术的治疗效果及影响因素。

方法腹腔镜下对53例子宫肌瘤患者行子宫肌瘤剔除术,单发肌瘤17例,多发肌瘤36例;粘膜下肌瘤并肌壁间肌瘤5例,肌壁间肌瘤并浆膜下肌瘤12例,单纯肌壁间肌瘤19例;阔韧带肌瘤2例,宫颈肌瘤5例。

结果53例手术均成功,手术时间(103.62±47.09)min;出血量(91.2±83.41)mL;术后肛门排气(1.52± 0.31)d;术后病率0%;术后住院天数(4.89±1.80)d;无严重术后并发症,术中出血量和手术时间主要与肌瘤生长部位(壁间肌瘤出血量及手术时间长)及其大小有关。

结论腹腔镜下子宫肌瘤剔除术是一种保留性器官的理想术式,具有微创,住院时间短,术后并发症少等优点,但应严格把握手术适应证,熟练并改进手术技巧,做好术前及术后处理。

标签:腹腔镜;子宫肌瘤;子宫肌瘤剔除术子宫肌瘤是最常见的妇科良性肿瘤,保留子宫的子宫肌瘤剥除术是顺应广大妇女人性化要求而行的手术方式,既往开腹手术,创伤大,恢复慢;随着妇科腹腔镜技术的发展,腹腔镜下子宫多发肌瘤剔除术能摒弃开腹手术的缺点,既微创又能达到理想的手术效果。

为了探讨腹腔镜下子宫肌瘤剔除术的治疗效果及影响因素,该院应用腹腔镜对2011年1月—2012年1月收治的53例要求保留子宫的子宫肌瘤患者进行子宫肌瘤剔除术,疗效满意,现报道如下。

1 对象与方法1.1 研究对象该组53例子宫肌瘤患者,年龄25~45岁,平均37.5岁;单发肌瘤17例,多发肌瘤36例;粘膜下肌瘤并肌壁间肌瘤5例,肌壁间肌瘤并浆膜下肌瘤12例,单纯肌壁间肌瘤19例;阔韧带肌瘤2例,宫颈肌瘤5例;3个以上多发肌瘤25例,最多的大小不等的10多个;最大肌瘤最大径线10+cm,最小肌瘤最大径线1+cm;有腹部手术史8例,合并附件囊肿5例;月经量明显增多18例,合并贫血3例。

子宫全切术治疗宫颈肌瘤60例疗效分析目的:探讨子宫全切除术治疗宫颈肌瘤的临床效果。

方法:将我院收治的60例宫颈肌瘤患者,随机分为对照组和观察组,对照组采用经腹子宫全切除术治疗,观察组采用经阴道子宫全切除术治疗。

比较两组手术时间、术中出血量、术后排气时间、住院时间、术后随访情况等。

结果:观察组手术时间、术中出血量、术后恢复排气时间、平均住院时间均显著短于对照组,差异有显著性(P<0.05)。

两组术后随访病变发生情况,差异无显著性(P>0.05)。

结论:对于符合宫颈肌瘤全子宫切除术的患者,行经阴子宫切除疗效佳,术后并发症少,使用方便,值得临床推广应用。

标签:子宫全切除术;腹式;阴式;宫颈肌瘤宫颈肌瘤为子宫肌瘤的特殊类型,生长部位低,常位于腹膜下或阔韧带内,使宫颈增大、变宽,嵌顿或突向阴道充满盆腔,扰乱正常解剖,增加并发症发生率及手术难度[1]。

临床多采用腹式子宫切除术治疗,阴式手术不需开腹及冲洗盆腔,术中出血量少,术后并发症发生率低而逐渐在临床推广应用。

本研究对我院2008年10月-2010年10月收治的60例宫颈肌瘤患者,分别采用经腹子宫切除术与经阴子宫切除术治疗,均取得良好效果,现报告如下。

资料与方法一般资料:本组60例均为我院2008年10月-201年10月收治的宫颈肌瘤患者,所有患者均为已婚妇女,多数患者可见尿频、排尿困难等症状,少数患者合并月经量过多。

采用随机数字表法将60例患者随机分为对照组和观察组,每组各30例。

观察组年龄40~58岁,平均年龄45.6±5.3岁;观察组根据手术探查,宫颈肌瘤类型为:中央型6例,前壁型1例,后壁型5例,侧壁型11例,多发型7例。

宫颈肌瘤平均大小12.5cm×10.0cm×5.0cm。

对照组年龄41~60岁,平均年龄48.2±5.4岁;对照组根据手术探查,宫颈肌瘤类型为:中央型7例,前壁型1例,后壁型5例,侧壁型10例,多发型7例。

子宫肌瘤手术治疗540例临床分析

资料与方法

2005年1月~2008年12月完成子宫肌瘤手术540例,年龄26~70岁,平均46岁,均诊断为子宫肌瘤,有手术指证,要求手术治疗。

子宫大小如孕8~24周,其中有腹部手术史108例(20%)。

手术方式:经腹全子宫切除术(tah)266例,阴式全子宫切除术(tvh)150例,腹腔镜辅助下阴式全子宫切除术44(lavh)例,经腹次全子宫切除术16例,经腹子宫肌瘤剔除术74例。

手术方法:以子宫全切除术为例,tah组60例,tvh组38例,lavh 组22例。

tah为传统手术。

tvh组常规手术方法参照文献,并有所改进:处理子宫动静脉后,用钩形钳将圆韧带、卵巢固有韧带及输卵管勾住,向下牵引以便有效钳夹、切断、缝扎。

大小孕10周的子宫可采用将子宫对半切开、子宫分块切除、肌瘤剔除等缩小子宫体积的方法取出子宫。

lavh组取膀胱截石位,置举宫器,脐部为第一穿刺孔,形成人工气腹,放置镜头,分别于左右下腹及中下腹行2、3、4

个穿刺孔进腹,双极电凝两侧子宫圆韧带,卵巢固有韧带、输卵管及其系膜或骨盆漏斗韧带(视是否切除附件而定),切断。

剪开膀胱腹膜返折,向下、向外分离膀胱至穹窿处,自此步骤后转为阴式子宫切除,阴道残端缝合后再次探查盆腹腔无异常,手术结束。

三组手术指征、子宫大小及既往手术史情况无明显差异。

结果

三组术中、术后情况比较:术中出血、手术时间、术后排气时间、

术后病率及住院时间比较,见表1。

随访结果:术后随访3个月~3年,开腹组肠梗阻1例,膀胱损伤1例,宫颈残端癌1例(次全子宫切除术后2年),伤口二期愈合18例,下肢静脉血栓形成2例,阴式组尿潴留2例,盆腔脓肿1例,腹腔镜组未见合并症。

讨论

本组资料提示,作为基层工作者,应重视妇女病普查工作。

全子宫切除术途径的选择:因子宫肌瘤行全子宫切除术有多种方式可以选择,但应根据患者生理状况、医院设备、术者技术水平、麻醉设备等综合因素决定。

tah为全子宫切除术的传统的基本的手术方式,适用于所有需行全子宫切除术的患者,尤其子宫过大、盆腔粘连严重、怀疑恶变、手术难度大的病例,也是失败者的最后选择。

但缺点是对患者腹部创伤大,腹腔干扰多,术后恢复慢,且有盆底松弛、尿频、张力性尿失禁及不同程度影响性生活等缺点。

tvh是目前认为最微创、最符合循证医学原则的术式。

术后腹部不留瘢痕,若合并阴道前后壁膨出或陈旧性会阴裂伤,均可同时手术治疗,较少发生腹膜损伤、肠粘连、肠梗阻等。

本研究表明,tvh 具有术中出血少、术后疼痛轻、住院时间短等优点,但也有手术视野小、部位深、暴露不良等缺点。

tvh的禁忌证包括盆腔粘连、子宫过大(>12周)、合并子宫内膜异位症、盆腔恶性病变等。

随着技术的发展,特别是手术器械ligure的使用,可以闭合7mm以内的血

管、韧带和组织束,无需切开和缝合,其热辐射和副损伤极小,不出现或极少出现组织粘连和焦痂,使得盆腔手术史不再是tvh的绝对禁忌证,子宫增大如孕14~20周也能通过阴道顺利切除。

lavh具有微创手术的优点,同时手术视野大,可以很好识别输尿管等组织,且术后疼痛轻,恢复快。

但要求手术医师具有丰富的开腹经验,熟练掌握手术器械的使用和操作等。

我院由于腹腔镜手术器械所限,仅行腹腔镜辅助下阴式子宫切除术。

lavh既有开腹手术的清晰视野,又可避免阴式手术不能了解腹腔情况的弊端。

后半部分采用传统的阴式子宫切除术,给初学者减轻了思想压力,减少了热损伤对输尿管、膀胱及直肠的损伤。

本组资料显示,开腹手术仍是治疗子宫肌瘤的常规手术模式。

随着手术技巧的提高,只要严格掌握手术适应证,tvh与lavh值得临床

推广使用。

参考文献

1 冷金花,郎景和.三种不同全子宫切除术对患者围手术期生活质量的影响和卫生经济学研究.中华妇产科学杂

志,2004,39:315-318.

2 汪桂兰,陈颖,史玉琴.阴式子宫全切术158例分析.中国实用妇

科与产科杂志,2005,21:448.

3 柯小宁,康山,段丽红.腹腔镜子宫切除术2种术式比较.中国微创外科杂志,2005,5:805-806.。