初中地理-东北地区的地理位置与自然环境 最新

- 格式:doc

- 大小:39.51 KB

- 文档页数:6

东北地区位于中国的东北部,是中国的一个地理区域,由黑龙江省、吉林省和辽宁省三个省份组成,有时也会将内蒙古自治区的东部地区包括在内。

这一地区东临日本海,北接俄罗斯,东北与朝鲜隔江相望,西南与河北省毗邻,西北则与内蒙古自治区相连。

东北地区的自然环境具有鲜明特点,这里是中国主要的温带森林和草原分布区之一。

该地区的气候属于温带季风气候,四季分明,冬季寒冷且漫长,夏季温暖湿润,春秋两季过渡较快。

东北地区是中国重要的粮食生产基地,尤其是玉米和大豆的生产在全国占有举足轻重的地位。

地形上,东北地区主要由山地、平原和盆地组成。

长白山脉横亘在吉林省东南部,是这一地区的最高点,同时也是中国重要的水源涵养区和生物多样性保护区。

松嫩平原位于黑龙江和吉林之间,是中国著名的黑土地带,土壤肥沃,适宜农耕。

辽河平原则位于辽宁省,同样是农业发达地区。

此外,东北地区河流众多,主要有松花江、黑龙江、乌苏里江和辽河等,这些河流为当地的农业灌溉和工业用水提供了重要资源。

东北还有丰富的矿产资源,如煤炭、石油、天然气和各种金属矿藏。

自然环境造就了东北地区独特的生态系统,这里生活着多种野生动植物,包括东北虎、梅花鹿、丹顶鹤等珍稀物种。

然而,随着工业化和城市化的推进,生态环境面临一定的压力和挑战。

因此,加强生态保护和环境修复,实现可持续发展成为当前的重要课题。

八年级地理知识点归纳八年级地理知识点归纳第一节东北地区的地理位置和自然环境1、东北地区位于中国东北部,地处东北亚的核心位置。

东北地区包括黑、吉、辽三省,东、北两面与朝鲜、俄罗斯为邻,南连河北省,西接内蒙古自治区,与山东半岛隔海相望,战略地位十分重要。

2、东北地区地理地位十分重要。

东北地区陆上与朝鲜、俄罗斯接壤,有利于开展对外贸易;通过南面渤海、黄海海域可与韩国、日本等众多海外国家进行经济交流,促进当地经济的发展。

3、地形特征:东北地区的地形以平原、丘陵和山地为主,地表结构大致呈半环状的三带:外围是黑龙江、乌苏里江、图们江和鸭绿江等流域低地,中间是山地和丘陵,内部则是广阔的平原。

(山环水绕,平原居中),东北平原由三江平原、松嫩平原、辽河平原组成。

4、气候类型及特点:东北地区属于温带季风气候,特点:夏季温暖短暂,冬季寒冷漫长。

(夏季高温多雨,冬季寒冷干燥)。

东北地区最突出的气候特征是长东严寒。

第二节东北地区的人口与城市分布1、东北地区人口分布不均匀。

中部和南部平原地区人口多,工业和交通运输业发达的地区人口多,其中松嫩平原和辽河平原人口较为稠密。

平原地区人口多,山地地区人口偏少。

2、东北地区是中国少数民族的民族的主要分布区之一,主要少数民族有满族、蒙古族、回族、朝鲜族、鄂温克族、赫哲族等。

满族在东北地区分布较广,是东北地区人数最多的少数民族。

赫哲族是我国北方长期以渔猎为生的民族,有吃生鱼的饮食习惯。

旗袍是中国女性特色服饰之一,源于满族女性传统的旗装。

3、在东北地区的交通运输网中铁路占主要地位,纵横交错的铁路连接着全区各主要城市和工矿中心。

4、东北地区是我国城市密集、城市化水平较高的区域。

城市主要集中在交通干线沿线地区,特别是哈大线(哈尔滨-大连)、滨绥线(哈尔滨-绥芬河)、滨洲线(哈尔滨-满洲里)。

5、哈尔滨市东北地区北部的中心城市长春是东北地区中部的中心城市,、沈阳是东北最大的综合性城市中心和交通枢纽。

6.1 东北地区的地理位置与自然环境知识点1.地理位置与范围:东北地区包括黑龙江省、吉林省和辽宁省(简称东北三省),位于中国东北部,地处东北亚的核心位置,东、北两面与朝鲜及俄罗斯为邻;西接内蒙古自治区,南连河北省,与山东半岛隔海相望,战略地位十分重要。

2.地形特征:东北地区的地形以平原、丘陵和山地为主,地表结构大致呈半环状的三带:外围是黑龙江、乌苏里江、图们江和鸭绿江等流域低地,中间是山地和丘陵,内部则是广阔的平原。

3.气候特征:东北地区属温带季风气候,冬季寒冷漫长,夏季温暖短暂。

东北地区自南向北跨暖温带、中温带与寒温带,冬季南北气温差异明显。

降水多集中在夏季;冬季降雪较多,地表积雪时间长,是中国降水较多的地区。

4.人口分布:(1)东北地区人口分布不均。

中部和南部平原地区人可多,工业和交通运输发达的地区人可多,其中松嫩平原和辽河平原人口较为稠密。

山区人口较少。

(2)东北地区是中国少数民族的主要分布区之一。

主要少数民族有满族、蒙古族、回族、朝鲜族等。

满族在东北地区分布较广,是东北地区人数最多的少数民族。

5.城市分布:(1)东北地区是中国城市密集、城市化水平较高的区域。

城市主要集中在交通线沿线地区(铁路运输占主要地位),特别是哈大线(哈尔滨—大连)、滨洲线(哈尔滨—满洲里)、滨绥线(哈尔滨—绥芬河)沿线地区。

(2)哈尔滨:职能:东北地区北部的中心城市和重要的铁路枢纽。

工业部门:机械、医药、食品、石油化学、亚麻纺织、甜菜制糖等工业部门地位突出。

(3)长春:职能:东北地区中部的中心城市,是中国著名的汽车制造基地。

工业部门:汽车制造、铁路车辆制造。

(4)沈阳:职能:东北地区最大的综合性中心城市和交通枢纽,国家历史文化名城。

工业部门:以机电、重型机械、有色冶金著称。

(5)大连:职能:是东北地区的重要门户,著名的避暑旅游胜地,全国重要的水产基地。

工业部门:造船、机车制造、石油化学、服装等工业发达。

6.农产品生产基地(1)农业发展条件:土地资源丰富,气候温和湿润。

一、教学目标:

1、了解区域的绝对位置和相对位置,读图,简评东北地区的地理位置。

2、在“东北地区地形分布”图上识别东北地区的主要地形类型,描述东北地区的地形特征。

3、读“东北地区1、7月平均气温分布”、“东北地区年降水量分布”图,归纳东北地区的

气候特征。

4、以长白山植被的垂直变化为例,说明区域内自然地理要素的相互作用和相互影响。

二、教学重点与难点:

东北地区的地理位置、地形特征、气候特征、说明区域内地理要素间的相互影响。

掌握分析、表达一个地理区域的地理位置的方法;学会分析区域内各要素的相互影响。

三、教学准备:

有关地图、景观图片、视频材料,自制幻灯片

四、教学方法:

多媒体辅助教学、读图分析法、讲授法

五、教学过程:

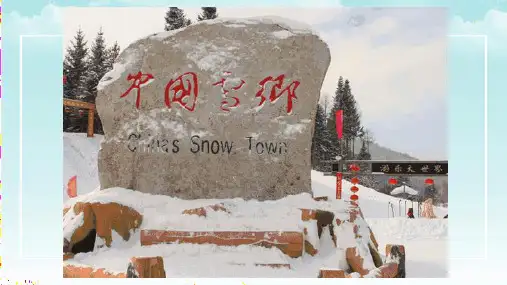

新课导入:展图片——三江平原、长白山天池、东北地区乡村冬

季景观、大兴安岭森林景观,让学生对东北地区的自然环境有初步认识。

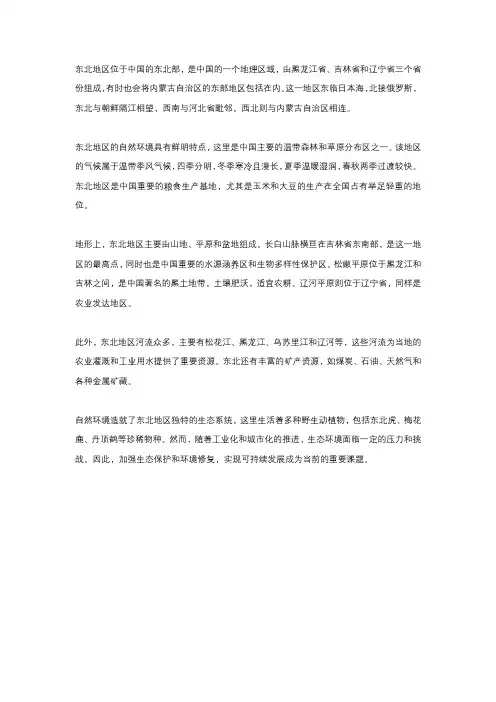

新授:展课题:第六章认识区域:位置与分布

第一节东北地区的地理位置与自然环境

一、地理位置

展图:“东北地区在中国的位置”、“东北地区的范围及行政区划”、“中国温度带分布”图

降水:在前面的学习,我们学习过许多与地理位置相关的问题。

例如:在七年级下册中,我们学习过描述大洲、地区、国家地理位置的方法;在八年级上册中,我们学习过评价中国地理位置优越性的方法。

你还记得这些知识和方法吗?你了解地理位置的概念及其分类吗?你了解描述区域地理位置的方法吗?你知道如何来评价一个区域的地理位置吗?

课堂活动:1、学生完成教材P。

25“活动”第1题,教师指导

2、学生据图描述东北地区的地理位置,教师引导学生从绝对位置和相对位置两个方面进行描述。

3、学生完成教材P。

26“活动”第2、3题,教师提供相关地图,针

对学生存在的问题进行指导。

4、组织学生讨论描述、评价一个区域地理位置的方法。

5、引导学生阅读教材中“运用地图认识区域地理位置”内容,完善

学习方法。

结论:地理位置一般分为绝对位置和相对位置两个方面来描述。

一个

区域地理位置的重要性,一般从纬度位置和相对位置的角度进行评价。

板书:1、范围:包括黑龙江省、吉林省和辽宁省,简称“东北三省”。

2、面积:土地面积78.8万平方千米,占中国陆地总面积的8.2%

3、绝对位置

1)大体位于120°E——135°E、40°N——53°N

2)自南向北跨暖温带、中温带、寒温带,主要位于中温带

4、相对位置

1)位于我国东北部,地处东北亚的核心位置

2)东、北两面与朝鲜及俄罗斯为邻;西接内蒙古;南连河北省,与山东半岛隔海相望

5、地理位置的影响及其重要性

二、地形特征

讲述:我们在七年级下册学习过描述大洲地形特征的方法,你还有印象吗?

课堂活动:

1、出示“东北地区地形分布”图,学生完成教材P。

27“活动”第1题

2、出示“沿125°E东北地区地形剖面图”,学生归纳:南北高,中间低;

出示“沿45°N东北地区地形剖面”图,学生归纳:东西高,中间低。

完成教材P。

27“活动”第2、3题,了解区域地势特征的方法。

3、学生据图描述东北地区的地表结构特征,绘制东北地区呈半环状的地表结构简图。

板书:二、地形特征

1、地形以平原、丘陵和山地为主

2、地表结构大致呈半环状的三带

1)外围是黑龙江、乌苏里江、图们江和鸭绿江等流域低地呈

2)中间是山地和丘陵

3)内部是广阔的平原

三、气候特征

教师讲述:我们已经了解了东北地区的地形特征,气候是自然地理环境的重要组成要素。

东北地区所属的气候类型是什么,具有怎样的气候特征?

读图:“中国气候类型分布”图,引导学生结合东北地区的地理位置特征,联系以前所学的相关气候知识进行回答。

1、属温带季风气候1)冬季寒冷漫长,夏季温暖短暂

2)降水多集中在夏季

3)冬季降雪较多,地表积雪时间长,是我国降雪较多的地区

课堂活动:出示“东北地区1月平均气温分布”、“东北地区7月平均气温分布”、“东北地区年降水量分布”三幅图,学生完成P。

29——30“活动”1、2题。

2、气温、降水的空间分布

1)冬季南北气温差异明显

2)年降水量大致自东南向西北递减

教师讲述:植被的分布受地形、气候、土壤等自然地理要素的影响,由于植物的生长对地理环境的依赖性很大,因而对其生长的环境往往有明显的指示作用。

在一定程度上,植物是自然环境的一面“镜子”。

下面,我们通过探究长白山植被垂直变化与地形、气候之间的关系,来说明区域内自然地理要素的相互作用和相互影响。

四、区域内自然地理要素的相互作用和相互影响——以长白山植被的垂直变化为例

课堂活动:出示“长白山植被的垂直变化示意”图,学生完成教材P30“活动”第3题。

课堂小结:总结本课所学的知识,侧重对本节内容中所渗透的学习区域地理的一般方法进行系统梳理:认识和评价区域地理位置的方法、认识区域地形特征的方法、认识区域气候特征的方法。

教学后记:。