中国现当代文学 第二章 鲁迅(一)1

- 格式:ppt

- 大小:3.79 MB

- 文档页数:31

中国现当代文学教案一、教案概述本教案旨在通过对中国现当代文学的学习,使学生了解和掌握中国现当代文学的基本知识,提高学生对中国现当代文学作品的鉴赏能力,培养学生的文学素养和人文精神。

本教案内容共分为十个章节,本节课为第一至第五章节的教案。

二、教学目标1. 了解中国现当代文学的背景与发展脉络。

2. 掌握中国现当代文学的主要作家、作品及文学流派。

3. 提升学生对中国现当代文学作品的鉴赏能力。

4. 培养学生的文学素养和人文精神。

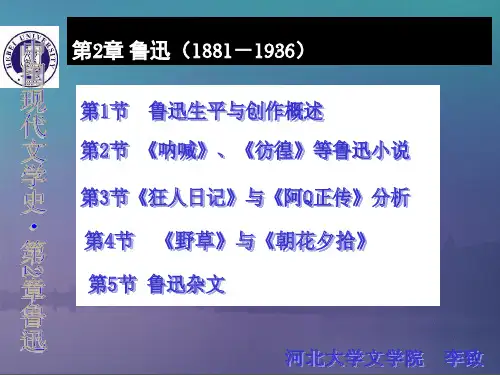

三、教学内容1. 第一章:中国现当代文学概述1.1 中国现当代文学的定义与分期1.2 中国现当代文学的背景与发展脉络2. 第二章:鲁迅2.1 鲁迅生平及其文学成就2.2 鲁迅主要作品解析3. 第三章:郭沫若3.1 郭沫若生平及其文学成就3.2 郭沫若主要作品解析4. 第四章:茅盾4.1 茅盾生平及其文学成就4.2 茅盾主要作品解析5. 第五章:巴金5.1 巴金生平及其文学成就5.2 巴金主要作品解析四、教学方法1. 讲授法:讲解文学背景、作家生平及其作品。

2. 案例分析法:分析具体作品,提高学生的鉴赏能力。

3. 讨论法:引导学生探讨文学作品的主题、艺术特色等。

4. 阅读法:指导学生阅读文学作品,培养阅读习惯。

五、教学评估1. 课堂互动:观察学生在课堂讨论、提问等方面的表现,评估学生对知识的掌握程度。

3. 期中考试:设置有关中国现当代文学的试题,评估学生的整体学习效果。

六、教学资源1. 教材:选用权威、实用的中国现当代文学教材。

2. 参考书籍:提供相关作家的作品集、评论集等。

3. 网络资源:利用互联网查找相关资料,丰富教学内容。

4. 影视资料:挑选与教学内容相关的影视作品,辅助教学。

七、教学进度安排1. 第一章:2课时2. 第二章:2课时3. 第三章:2课时4. 第四章:2课时5. 第五章:2课时八、教学注意事项1. 注重培养学生对文学的兴趣,激发学生的学习热情。

2. 注重引导学生自主阅读,提高学生的文学鉴赏能力。

第二章鲁迅鲁迅(1881——1936,原名周樟寿,后改名树人,浙江绍兴人)去世时,蔡元培的挽联“著述最谨严非徒中国小说史,遗言太沉痛莫作空头文学家”,最能道出鲁迅在中国现代文学源头上的地位和价值。

无论是谨严的学术著述,还是现实的社会使命,鲁迅都主要作为一位文学家站立于“五四”源头。

这使得他在“五四”时期有时会处于某种历史的夹缝,都真正代表了民族新文学的诞生。

鲁迅一生的创作,都始终坚持着以“立人”为中心的现代化思考,并以人体精神的极度高扬和个人责任的无畏担当不断深入着这种思考,由此形成了中国现代文学的灵魂。

鲁迅的作品提供了“内外两面,都和世界的时代思潮合流,而又并未梏亡中国的民族性”[1],并具有独特个人风格的民族新文学,从而奠定了中国现代文学的传统。

第一节《呐喊》和《彷徨》○鲁迅“启蒙主义”的深刻性对启蒙和启蒙者的质疑○鲁迅小说的悲剧意识○小说形式实验的广泛性○艺术表达的回旋性“反讽”的结构原则从1913年4月鲁迅在《小说月报》上发表第一篇小说《怀旧》(写成于1912年)开始,鲁迅小说就致力于其以“立人”为核心的思想表达的努力,中国小说也由此跨入了“现代”。

《怀旧》描写辛亥革命发生时的芜市,塾师秃先生和乡绅金耀宗咬牙切齿与革命不共戴天,革命风声传来后惊慌失态,各求自保,革命风潮过后又复古如常。

这篇小说虽以文言写成,但小说对辛亥革命不彻底性的思考,以乡塾学童视角展开的第一人称叙事,高度主观性的讽刺手法,都使它成为中国现代小说的某种先驱。

1918年5月,《新青年》第4卷第5号刊出鲁迅的《狂人日记》,这是中国现代文学史上第1篇用现代体式创作的白话短篇小说,由此开始了中国新文学的一个新时代。

1918年到1925年,鲁迅创作了25篇小说(不包括收入《故事新编》的),分别于1923年和1926年结集为《呐喊》和《彷徨》出版。

自此,中国现代小说有了自己的成熟作品。

鲁迅曾以“表现的深切和格式的特别”[2]评论自己的小说。