太史公自序(完整版)

- 格式:ppt

- 大小:629.50 KB

- 文档页数:36

太史公自序太史公曰:“先人有言:‘自周公卒五百岁而有孔子.孔子卒后至于今五百岁,有能绍明世,正《易传》,继《春秋》,本《诗》、《书》、《礼》、《乐》之际.’意在斯乎!意在斯乎!小子何敢让焉.”太史公说:“先人有过这样地话:‘从周公死后五百年而诞生了孔子,孔子死后至今也有五百年了,有谁能继承圣明时代地事业而订正《易传》,续写《春秋》,探求《诗》,《书》、《礼》、《乐》之间地渊源呢?’他地意思是完成这一事业当在此时吗?当在此时吗?我怎么敢推辞呢.”b5E2R。

上大夫壶遂曰:“昔孔子何为而作《春秋》哉?”太史公曰:“余闻董生曰:‘周道衰废,孔子为鲁司寇,诸侯害之,大夫壅之.孔子知言之不用,道之不行也,是非二百四十二年之中,以为天下仪表,贬天子,退诸侯,讨大夫,以达王事而已矣.’子曰:‘我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也.’夫《春秋》,上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖,存亡国,继绝世,补敝起废,王道之大者也.《易》著天地阴阳四时五行,故长于变;《礼》经纪人伦,故长于行;《书》记先王之事,故长于政;《诗》记山川谿谷禽兽草木牝牡雌雄,故长于风;《乐》乐所以立,故长于和;《春秋》辩是非,故长于治人.是故《礼》以节人,《乐》以发和,《书》以道事,《诗》以达意,《易》以道化,《春秋》以道义.拨乱世反之正,莫近于《春秋》.《春秋》文成数万,其指数千.万物之散聚皆在《春秋》.《春秋》之中,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数.察其所以,皆失其本已.”p1Ean。

上大夫壶遂说:“当初孔子为什么写《春秋》呢?”太史公说:“我听董仲舒先生说:‘周朝地政治衰落废弛,孔子做鲁国地司寇,诸侯陷害他,大夫们掩蔽他地贤能.孔子知道他地话不被人采纳,政治主张无法推行,便通过褒贬二百四十二年之间地大事,作为天下人行动地标准,讥评天子,斥责诸侯,声讨大夫,以此来通达和阐明王道罢了.”孔子说:‘我想与其将我地褒贬态度作为空话而记载下来,不如表现在具体事件中更为深刻切理,鲜明晓畅.’《春秋》,上则阐明三王地道理,下则分辨人世各种事体地准则.辨别疑惑难明地事物,弄清是非地界限,确定犹豫不决地问题,表扬良善,批评邪恶,尊重贤才,鄙薄不肖,恢复已经灭亡地国家,延续已经断绝地世系,补救弊端,振兴荒废地事业,这些都是王道中地重要内容.《易》是显示天地、阴阳、四时、五行地,所以长于变化;《礼》是调整人与人之间地关系地,所以长于引导人们地行为;《书》是记载先王事迹地,所以长于指导政事;《诗》记述山川、豁谷、禽兽、草木、牝牡、雌雄,所以长于教化;《乐》是音乐地依据,所以长于调和人们性情;《春秋》明辩是非,所以长于治理百姓.因此,《礼》用来节制人们言行,《乐》用来激发和乐地情感,《书》是用来指导政事,《诗》用来表达情意,《易》用来说明变化,《春秋》用来解释义理.拨正乱世,使它归于正轨,没有比《春秋》更为切近了.《春秋》地文字有几万,所要说明地意旨有几千条,万物地分离与聚合,都在《春秋》里面.《春秋》之中,记载臣下杀死君主地有三十六起,国家被消灭地有五十二个,诸侯四出奔逃而不能保住自己封国地不计其数.考察他们之所以这样地原委,都是因为丢掉了根本啊.”DXDiT。

司马迁《太史公自序》原文|译文|赏析《太史公自序》是西汉史学家司马迁创作的一篇文言文,收录于《史记》中。

是《史记》的最后一篇,是《史记》的自序,也是司马迁的自传,人们常称之为司马迁自作之列传。

下面我们一起来看看吧!《太史公自序》原文两汉:司马迁太史公曰:“先人有言:‘自周公卒五百岁而有孔子。

孔子卒后至于今五百岁,有能绍明世、正《易传》,继《春秋》、本《诗》、《书》、《礼》、《乐》之际?’”意在斯乎!意在斯乎!小子何敢让焉!上大夫壶遂曰:“昔孔子何为而作《春秋》哉”?太史公曰:“余闻董生曰:‘周道衰废,孔子为鲁司寇,诸侯害子,大夫雍之。

孔子知言之不用,道之不行也,是非二百四十二年之中,以为天下仪表,贬天子,退诸侯,讨大夫,以达王事而已矣。

’子曰:‘我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也。

’夫《春秋》,上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖,存亡国,继绝世,补弊起废,王道之大者也。

《易》著天地、阴阳、四时、五行,故长于变;《礼》经纪人伦,故长于行;《书》记先王之事,。

故长于政;《诗》记山川、溪谷、禽兽、草木、牝牡、雌雄,故长于风;《乐》乐所以立,故长于和;《春秋》辨是非,故长于治人。

是故《礼》以节人,《乐》以发和,《书》以道事,《诗》以达意,《易》以道化,《春秋》以道义。

拨乱世反之正,莫近于《春秋》。

《春秋》文成数万,其指数千。

万物之散聚皆在《春秋》。

《春秋》之中,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数。

察其所以,皆失其本已。

故《易》曰‘失之毫厘,差之千里。

’故曰‘臣弑君,子弑父,非一旦一夕之故也,其渐久矣’。

故有国者不可以不知《春秋》,前有谗而弗见,后有贼而不知。

为人臣者不可以不知《春秋》,守经事而不知其宜,遭变事而不知其权。

为人君父而不通于《春秋》之义者,必蒙首恶之名。

为人臣子而不通于《春秋》之义者,必陷篡弑之诛,死罪之名。

其实皆以为善,为之不知其义,被之空言而不敢辞。

太史公自序白话文《太史公自序》白话文如下:太史公说:“我的父亲生前曾经说过:‘自周公死后,经过五百年才有了孔子。

孔子死后,到今天也有五百年了,有能继承清明之世,正定《易传》,续写《春秋》,意本《诗》《书》《礼》《乐》的人吗?’他的意思是把希望寄托在我的身上呀!我怎么敢推辞呢?”上大夫壶遂说:“从前,孔子为什么要作《春秋》呢?”太史公说:“我曾听董生说过:‘周朝的政治衰败后,孔子作《春秋》,他贬斥诸侯,指责周天子,这是为了王道的复兴。

’《春秋》上说庄公二十四年,春天,周历三月,鲁桓公和齐侯在嬴地相会。

秋天,周历七月,鲁桓公和齐侯在齐国的谷邑结盟。

齐桓公称霸于诸侯是从这次会盟开始的。

此前,天下诸侯受周王室的分封而互相攻打,齐桓公成为霸主后,天下诸侯都转而朝拜齐国。

齐桓公接受朝拜,不是天子赐予的,而是他凭自己的力量争取来的。

等到他衰败时,诸侯们又去朝拜晋文公。

晋文公成为霸主后,天下诸侯没有不服从的。

他靠的也不是周天子的力量。

司马迁据《春秋》记载,撰写了十二诸侯年表。

从齐桓公称霸写起,到鲁哀公十四年孔子去世为止。

十二诸侯年表排列各国诸侯的世代次序,记载各国的存亡兴替,上至共和,下至孔子,总共记载了十二位诸侯。

自《春秋》以后,至今已有七百多年,诸侯相互兼并,战争不断,历史记载也很简略。

但是,《春秋》所记载的有关齐、晋、秦、楚等国的重大事件,现在还可以看到。

又因为《春秋》文字简约,如果不加以解说,那就不容易理解。

所以,我想写一部《春秋》的传记,使《春秋》详细地记载下从隐公到哀公之间的历史,作为人们阅读《春秋》的辅助材料。

汉朝兴起以来,已经有一百多年了。

天下太平,天子重视文治,史官们也掌握了丰富的历史资料,到如今我作为太史而不把这些历史记录下来,断绝了国家的历史文献,我怕是要有罪过的。

我只是一个卑微的小史官,不敢说能像孔子著《春秋》那样,以文字来使天下太平,但是我要通过论列史事来阐明古今历史变化的规律,探究天道和人事之间的关系,贯通从古至今的历史发展过程,写成一部书。

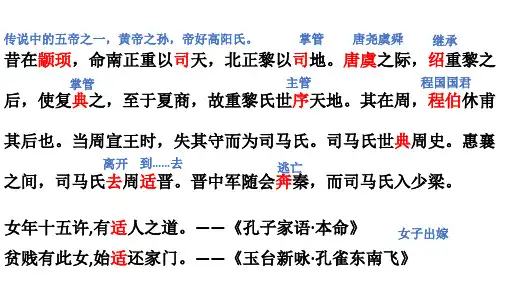

【诗歌鉴赏】汉书?司马迁传(太史公自序)原文及翻译汉书?司马迁传(太史公自序)原文及翻译汉书?司马迁传(太史公自序)原文昔在颛顼,命南正重以司天,北正黎以司地。

唐虞之际,绍重黎之后,使复典之,至于夏商,故重黎氏世序天地。

其在周,程伯休甫其后也。

当周宣王时,失其守而为司马氏。

司马氏世典周史。

惠襄之间,司马氏去周适晋。

晋中军随会奔秦,而司马氏入少梁。

自司马氏去周适晋,分散,或在卫,或在赵,或在秦。

其在卫者,相中山。

在赵者,以传剑论显,蒯聩其后也。

在秦者名错,与张仪争论,于是惠王使错将伐蜀,遂拔,因而守之。

错孙靳,事武安君白起。

而少梁更名曰夏阳。

靳与武安君坑赵长平军,还而与之俱赐死杜邮,葬于华池。

靳孙昌,昌为秦主铁官,当始皇之时。

蒯聩玄孙昂为武信君将而徇朝歌。

诸侯之相王,王昂于殷。

汉之伐楚,昂归汉,以其地为河内郡。

昌生无泽,无泽为汉?长。

无泽生喜,喜为五大夫,卒,皆葬高门。

喜生谈,谈为太史公。

太史公学天官于唐都,受易于杨何,习道论于黄子。

太史公仕于建元元封之间,愍学者之不达其意而师悖,乃论六家之要指曰:易大传:“天下一致而百虑,同归而殊涂。

”夫阴阳、儒、墨、名、法、道德,此务为治者也,直所从言之异路,有省不省耳。

尝窃观阴阳之术,大祥而众忌讳,使人拘而多所畏;然其序四时之大顺,不可失也。

儒者博而寡要,劳而少功,是以其事难尽从;然其序君臣父子之礼,列夫妇长幼之别,不可易也。

墨者俭而难遵,是以其事不可遍循;然其?本节用,不可废也。

法家严而少恩;然其正君臣上下之分,不可改矣。

名家使人俭而善失真;然其正名实,不可不察也。

道家使人精神专一,动合无形,赡足万物。

其为术也,因阴阳之大顺,采儒墨之善,撮名法之要,与时迁移,应物变化,立俗施事,无所不宜,指约而易操,事少而功多。

儒者则不然。

以为人主天下之仪表也,主倡而臣和,主先而臣随。

如此则主劳而臣逸。

至于大道之要,去健羡,绌聪明,释此而任术。

夫神大用则竭,形大劳则敝。

形神骚动,欲与天地长久,非所闻也。

史记太史公自序原文及译文史记太史公自序原文及译文导语:《太史公自序》是西汉史学家司马迁创作的一篇文言文,收录于《史记》中。

是《史记》的最后一篇,是《史记》的自序,也是司马迁的自传,人们常称之为司马迁自作之列传。

下面是史记太史公自序原文及译文。

欢迎阅读及参考!太史公自序两汉:司马迁太史公曰:“先人有言:‘自周公卒五百岁而有孔子。

孔子卒后至于今五百岁,有能绍明世、正《易传》,继《春秋》、本《诗》、《书》、《礼》、《乐》之际?’”意在斯乎!意在斯乎!小子何敢让焉!上大夫壶遂曰:“昔孔子何为而作《春秋》哉”?太史公曰:“余闻董生曰:‘周道衰废,孔子为鲁司寇,诸侯害子,大夫雍之。

孔子知言之不用,道之不行也,是非二百四十二年之中,以为天下仪表,贬天子,退诸侯,讨大夫,以达王事而已矣。

’子曰:‘我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也。

’夫《春秋》,上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖,存亡国,继绝世,补弊起废,王道之大者也。

《易》著天地、阴阳、四时、五行,故长于变;《礼》经纪人伦,故长于行;《书》记先王之事,。

故长于政;《诗》记山川、溪谷、禽兽、草木、牝牡、雌雄,故长于风;《乐》乐所以立,故长于和;《春秋》辨是非,故长于治人。

是故《礼》以节人,《乐》以发和,《书》以道事,《诗》以达意,《易》以道化,《春秋》以道义。

拨乱世反之正,莫近于《春秋》。

《春秋》文成数万,其指数千。

万物之散聚皆在《春秋》。

《春秋》之中,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数。

察其所以,皆失其本已。

故《易》曰‘失之毫厘,差之千里。

’故曰‘臣弑君,子弑父,非一旦一夕之故也,其渐久矣’。

故有国者不可以不知《春秋》,前有谗而弗见,后有贼而不知。

为人臣者不可以不知《春秋》,守经事而不知其宜,遭变事而不知其权。

为人君父而不通于《春秋》之义者,必蒙首恶之名。

为人臣子而不通于《春秋》之义者,必陷篡弑之诛,死罪之名。

太史公自序原文翻译及注释

太史公自序:

古者天子以臣论政,臣以吏论法。

天子以卿大夫论官,大夫以士论士礼。

士以庶人论庶人,庶人以小人论小人。

是故,自古以来,君臣上下,皆以实事求是,考古籍以明今之变,以观其道,而从其理,以辨是非,以制其官,以治其国,以安其社稷,以成其家,而立长子为世祖。

翻译:

古代,天子以臣子讨论政治,臣子以官吏讨论法律。

天子以大臣、大夫讨论官职,大夫以士人讨论士礼。

士人以庶民讨论庶民,庶民以小人讨论小人。

因此,自古以来,君臣上下,都以实际行动追求真理,通过查阅古籍来明确现在的变化,以观察其道理,以区分是非,以制定官职,以管理国家,以安家庭,以建立家族,而立长子为世袭。

注释:

1. 实事求是:以实际行动追求真理。

2. 考古籍:指古代典籍,如《春秋》、《左传》等。

3. 从其理:指从古籍中推断出的道理。

4. 社稷:指国家和社会。

5. 世祖:指家族的始祖。

《史记-太史公自序》原文、翻译及鉴赏(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如诗歌散文、原文赏析、读书笔记、经典名著、古典文学、网络文学、经典语录、童话故事、心得体会、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as poetry and prose, original text appreciation, reading notes, classic works, classical literature, online literature, classic quotations, fairy tales, experience, other sample essays, etc. if you want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!《史记-太史公自序》原文、翻译及鉴赏【导语】:唐虞之际,绍重黎之后,使复典之[4],至于夏商,故重黎氏世序天地[5]。

古诗太史公自序翻译赏析《太史公自序》出自古文观止。

其诗文如下:【前言】《太史公自序》是《史记》的最后一篇,是《史记》的自序,也是司马迁的自传,人们常称之为司马迁自作之列传。

不仅一部《史记》总括于此,而且司马迁一生本末也备见于此。

文章气势浩瀚,宏伟深厚,是研究司马迁及其《史记》的重要资料。

【原文】太史公曰:“先人有言:‘自周公卒五百岁而有孔子。

孔子卒后至于今五百岁,有能绍明世、正《易传》,继《春秋》、本《诗》、《书》、《礼》、《乐》之际?’”意在斯乎!意在斯乎!小子何敢让焉!上大夫壶遂曰:“昔孔子何为而作《春秋》哉”?太史公曰:“余闻董生曰:‘周道衰废,孔子为鲁司寇,诸侯害子,大夫雍之。

孔子知言之不用,道之不行也,是非二百四十二年之中,以为天下仪表,贬天子,退诸侯,讨大夫,以达王事而已矣。

’子曰:‘我欲载之空言,不如见之于行事之深切着明也。

’夫《春秋》,上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖,存亡国,继绝世,补弊起废,王道之大者也。

《易》着天地、阴阳、四时、五行,故长于变;《礼》经纪人伦,故长于行;《书》记先王之事,。

故长于政;《诗》记山川、溪谷、禽兽、草木、牝牡、雌雄,故长于风;《乐》乐所以立,故长于和;《春秋》辨是非,故长于治人。

是故《礼》以节人,《乐》以发和,《书》以道事,《诗》以达意,《易》以道化,《春秋》以道义。

拨乱世反之正,莫近于《春秋》。

《春秋》文成数万,其指数千。

万物之散聚皆在《春秋》。

《春秋》之中,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数。

察其所以,皆失其本已。

故《易》曰‘失之毫厘,差之千里。

’故曰‘臣弑君,子弑父,非一旦一夕之故也,其渐久矣’。

故有国者不可以不知《春秋》,前有谗而弗见,后有贼而不知。

为人臣者不可以不知《春秋》,守经事而不知其宜,遭变事而不知其权。

为人君父而不通于《春秋》之义者,必蒙首恶之名。

为人臣子而不通于《春秋》之义者,必陷篡弑之诛,死罪之名。

《史记》第七十章太史公自序从前颛顼统治天下时,命南正重掌管天文,北正黎掌管地理。

唐虞时,又让重、黎的后代继续掌管天文、地理,直到夏、商时。

所以重、黎氏世代掌管天文、地理。

周朝时,程琳、休甫就是他们的后裔。

当周宣王时,重黎氏因失去官守成为司马氏。

司马氏世代掌管周史。

周惠王、襄王统治时期,司马氏离开周都到了晋国。

后晋国中军元帅随会逃奔秦国,司马氏也随迁少梁。

自从司马氏离周到晋之后,族人分散到卫、赵、秦国。

在卫国的做了中山国相。

在赵国的以传剑术理论而显扬于世,蒯聩就是他们的后代。

在秦国的名叫司马错,曾与张仪发生争论,秦惠王采纳了他的意见,于是司马错率军攻蜀国,攻取后,又让他做了蜀地郡守。

司马错之孙司马靳侍奉武安君白起。

而少梁已更名为夏阳。

司马靳与武安君坑杀赵国长平军,回来后与武安君一起被赐死于杜邮,埋葬在华池。

司马靳之孙司马昌,是秦国主管冶铸铁器的官员,生活在秦始皇时代。

蒯聩玄孙司马邛,曾为武信君部将并带兵攻占朝歌。

诸侯争相为王时,司马邛在殷地称王。

汉王刘邦攻打楚霸王项羽之际,司马邛归降汉王,汉以殷地为河内郡。

司马昌生司马无泽,司马无泽担任汉朝市长之职。

无泽生司马喜,司马喜封爵五大夫,死后都埋葬在高门。

司马喜生司马谈,司马谈做了太史公。

太史公师从唐都学天文,师从杨何学《易经》,师从黄子学道家理论。

太史公在建元至元封年间做官,他忧虑学子不能通晓各学派的要义而所学悖谬,于是论述阴阳、儒、墨、名、法和道德六家的要旨说:《周易·系辞传》说:“天下人追求相同,而具体谋虑却多种多样;殊途同归。

”阴阳家、儒家、墨家、名家、法家和道家都是致力于如何达到太平治世的学派。

只是他们所遵循的学说不是一个路子,有的显明有的不显明罢了。

我曾私下研究过阴阳之术,发现它注重吉凶祸福的预兆,禁忌避讳很多。

使人受束缚多所畏惧,但阴阳家关于一年四季运行顺序的道理,是不可丢弃的。

儒家学说广博但没有抓住要领,费力大而实效少,故该学派的主张,难以完全遵从;然其君臣父子、夫妇长幼序列则是不可改变的。

司马迁《史记·太史公自序》原文|译文|赏析《史记·太史公自序》是西汉史学家司马迁创作的一篇文言文,收录于《史记》中。

是《史记》的最后一篇,是《史记》的自序,也是司马迁的自传,人们常称之为司马迁自作之列传。

下面我们一起来看看吧!《史记·太史公自序》原文作者:司马迁昔在颛顼,命南正重以司天,北正黎以司地。

唐虞之际,绍重黎之後,使复典之,至于夏商,故重黎氏世序天地。

其在周,程伯休甫其後也。

当周宣王时,失其守而为司马氏。

司马氏世典周史。

惠襄之间,司马氏去周適晋。

晋中军随会奔秦,而司马氏入少梁。

自司马氏去周适晋,分散,或在卫,或在赵,或在秦。

其在卫者,相中山。

在赵者,以传剑论显,蒯聩其後也。

在秦者名错,与张仪争论,於是惠王使错将伐蜀,遂拔,因而守之。

错孙靳,事武安君白起。

而少梁更名曰夏阳。

靳与武安君阬赵长平军,还而与之俱赐死杜邮,葬於华池。

靳孙昌,昌为秦主铁官,当始皇之时。

蒯聩玄孙卬为武信君将而徇朝歌。

诸侯之相王,王卬於殷。

汉之伐楚,卬归汉,以其地为河内郡。

昌生无泽,无泽为汉巿长。

无泽生喜,喜为五大夫,卒,皆葬高门。

喜生谈,谈为太史公。

太史公学天官於唐都,受易於杨何,习道论於黄子。

太史公仕於建元元封之间,愍学者之不达其意而师悖,乃论六家之要指曰:易大传:“天下一致而百虑,同归而殊涂。

”夫阴阳、儒、墨、名、法、道德,此务为治者也,直所从言之异路,有省不省耳。

尝窃观阴阳之术,大祥而众忌讳,使人拘而多所畏;然其序四时之大顺,不可失也。

儒者博而寡要,劳而少功,是以其事难尽从;然其序君臣父子之礼,列夫妇长幼之别,不可易也。

墨者俭而难遵,是以其事不可遍循;然其彊本节用,不可废也。

法家严而少恩;然其正君臣上下之分,不可改矣。

名家使人俭而善失真;然其正名实,不可不察也。

道家使人精神专一,动合无形,赡足万物。

其为术也,因阴阳之大顺,采儒墨之善,撮名法之要,与时迁移,应物变化,立俗施事,无所不宜,指约而易操,事少而功多。

太史公自序原文及翻译在平凡的学习生活中,我们总免不了跟文言文打交道,文言文的特色是言文分离、行文简练。

还记得以前背过的文言文都有哪些吗?以下是小编收集整理的太史公自序原文及翻译,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

原文太史公自序司马迁壶遂曰:“孔子之时,上无明君,下不得任用,故作《春秋》,垂空文以断礼义,当一王之法。

今夫子上遇明天子,下得守职,万事既具,咸各序其宜,夫子所论,欲以何明?”太史公曰:“唯唯,否否,不然。

余闻之先人曰:‘伏羲至纯厚,作易八卦。

尧舜之盛,尚书载之,礼乐作焉。

汤武之隆,诗人歌之。

春秋采善贬恶,推三代之德,襃周室,非独刺讥而已也。

’汉兴以来,至明天子,获符瑞,封禅,改正朔,易服色,受命于穆清,泽流罔极,海外殊俗,重译款塞,请来献见者,不可胜道。

臣下百官力诵圣德,犹不能宣尽其意。

且士贤能而不用,有国者之耻;主上明圣而德不布闻,有司之过也。

且余尝掌其官,废明圣盛德不载,灭功臣世家贤大夫之业不述,堕先人所言,罪莫大焉。

余所谓述故事,整齐其世传,非所谓作也,而君比之于春秋,谬矣。

”于是论次其文。

七年而太史公遭李陵之祸,幽于縲绁。

乃喟然而叹曰:“是余之罪也夫!是余之罪也夫!身毁不用矣。

”退而深惟曰:“①夫诗书隐约者,欲遂其志之思也。

昔西伯拘羑里,演周易;孔子戹陈蔡,作春秋;屈原放逐,著离骚;左丘失明,厥有国语;孙子膑脚,而论兵法;不韦迁蜀,世传吕览;韩非囚秦,说难、孤愤;诗三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也。

②此人皆意有所郁结,不得通其道也,故述往事,思来者。

”于是卒述陶唐以来,至于麟止,自黄帝始。

译文壶遂说:“孔子时候,上没有圣明君主,他处在下面又得不到任用,所以撰写《春秋》,留下一部空洞的史文来裁断礼义,当作一代帝王的法典。

现在先生上遇圣明天子,下能当官供职,万事已经具备,而且全部各得其所,井然相宜,先生所要撰述的想要阐明的是什么呢?”太史公说:“是,是啊,不不,不完全是这么回事。

我听先人说过:‘伏羲极其纯厚,作《易》八卦。

壶遂曰:“孔子之时,上无明君,下不得任用,故作?春秋?,垂空文以断礼义,当一王之法。

今夫子上遇明天子,下得守职,万事既具,咸各序其宜,夫子所论,欲以何明?〞太史公曰:“唯唯,否否,不然。

余闻之祖先曰:‘伏羲至纯厚,作易八卦。

尧舜之盛,尚书载之,礼乐作焉。

汤武之隆,诗人歌之。

春秋采善贬恶,推三代之德,襃周室,非独刺讥而已也。

’汉兴以来,至明天子,获符瑞,封禅,改正朔,易服色,受命于穆清,泽流罔极,海外殊俗,重译款塞,请来献见者,不可胜道。

臣下百官力诵圣德,犹不能宣尽其意。

且士贤能而不用,有国者之耻;主上明圣而德不布闻,有司之过也。

且余尝掌其官,废明圣盛德不载,灭功臣世家贤大夫之业不述,堕祖先所言,罪莫大焉。

余所谓述故事,整齐其世传,非所谓作也,而君比之于春秋,谬矣。

〞于是论次其文。

七年而太史公遭李陵之祸,幽于縲绁。

乃喟然而叹曰:“是余之罪也夫!是余之罪也夫!身毁不用矣。

〞退而深惟曰:“①夫诗书隐约者,欲遂其志之思也。

昔西伯拘羑里,演周易;孔子戹陈蔡,作春秋;屈原放逐,著离骚;左丘失明,厥有国语;孙子膑脚,而论兵法;不韦迁蜀,世传吕览;韩非囚秦,说难、孤愤;诗三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也。

②此人皆意有所郁结,不得通其道也,故述往事,思来者。

〞于是卒述陶唐以来,至于麟止,自黄帝始。

6.对以下加点词的解释,不正确的一项为哪一项(3分)A.垂空文以断礼义垂:流传。

B.于是论次其文论次:阐述文章的次序。

C.泽流罔极罔极:无边,无极。

D堕祖先所言堕:同“隳〞,毁坏。

7.选出句式不同的一项(3分)A.且士贤能而不用。

B.是余之罪也夫!C.韩非囚秦,说难、孤愤;D.身毁不用矣。

8.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

(8分)①夫诗书隐约者,欲遂其志之思也。

②此人皆意有所郁结,不得通其道也,故述往事,思来者。

9.请概括本节选语段的内容。

(4分)参考答案6、B论次:整理、编排7、 B〔B句是判断句;其余各句是被动句。

《太史公自序》第九十四句是什么《太史公自序》第九十四句是:“此四行者”,这是出自于汉朝司马迁所著的《太史公自序》。

附《太史公自序》全文赏析太史公自序作者:司马迁朝代:汉朝太史公曰:“先人有言:‘自周公卒五百岁而有孔子。

孔子卒后至于今五百岁,有能绍明世、正《易传》,继《春秋》、本《诗》、《书》、《礼》、《乐》之际?’”意在斯乎!意在斯乎!小子何敢让焉!上大夫壶遂曰:“昔孔子何为而作《春秋》哉”?太史公曰:“余闻董生曰:‘周道衰废,孔子为鲁司寇,诸侯害子,大夫雍之。

孔子知言之不用,道之不行也,是非二百四十二年之中,以为天下仪表,贬天子,退诸侯,讨大夫,以达王事而已矣。

’子曰:‘我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也。

’夫《春秋》,上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖,存亡国,继绝世,补弊起废,王道之大者也。

《易》著天地、阴阳、四时、五行,故长于变;《礼》经纪人伦,故长于行;《书》记先王之事,。

故长于政;《诗》记山川、溪谷、禽兽、草木、牝牡、雌雄,故长于风;《乐》乐所以立,故长于和;《春秋》辨是非,故长于治人。

是故《礼》以节人,《乐》以发和,《书》以道事,《诗》以达意,《易》以道化,《春秋》以道义。

拨乱世反之正,莫近于《春秋》。

《春秋》文成数万,其指数千。

万物之散聚皆在《春秋》。

《春秋》之中,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数。

察其所以,皆失其本已。

故《易》曰‘失之毫厘,差之千里。

’故曰‘臣弑君,子弑父,非一旦一夕之故也,其渐久矣’。

故有国者不可以不知《春秋》,前有谗而弗见,后有贼而不知。

为人臣者不可以不知《春秋》,守经事而不知其宜,遭变事而不知其权。

为人君父而不通于《春秋》之义者,必蒙首恶之名。

为人臣子而不通于《春秋》之义者,必陷篡弑之诛,死罪之名。

其实皆以为善,为之不知其义,被之空言而不敢辞。

夫不通礼义之旨,至于君不君,臣不臣,父不父,子不子。

《太史公自序》第九句是什么《太史公自序》第九句是:“太史公曰:“余闻董生曰:‘周道衰废”,这是出自于汉朝司马迁所著的《太史公自序》。

附《太史公自序》全文赏析太史公自序作者:司马迁朝代:汉朝太史公曰:“先人有言:‘自周公卒五百岁而有孔子。

孔子卒后至于今五百岁,有能绍明世、正《易传》,继《春秋》、本《诗》、《书》、《礼》、《乐》之际?’”意在斯乎!意在斯乎!小子何敢让焉!上大夫壶遂曰:“昔孔子何为而作《春秋》哉”?太史公曰:“余闻董生曰:‘周道衰废,孔子为鲁司寇,诸侯害子,大夫雍之。

孔子知言之不用,道之不行也,是非二百四十二年之中,以为天下仪表,贬天子,退诸侯,讨大夫,以达王事而已矣。

’子曰:‘我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也。

’夫《春秋》,上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖,存亡国,继绝世,补弊起废,王道之大者也。

《易》著天地、阴阳、四时、五行,故长于变;《礼》经纪人伦,故长于行;《书》记先王之事,。

故长于政;《诗》记山川、溪谷、禽兽、草木、牝牡、雌雄,故长于风;《乐》乐所以立,故长于和;《春秋》辨是非,故长于治人。

是故《礼》以节人,《乐》以发和,《书》以道事,《诗》以达意,《易》以道化,《春秋》以道义。

拨乱世反之正,莫近于《春秋》。

《春秋》文成数万,其指数千。

万物之散聚皆在《春秋》。

《春秋》之中,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数。

察其所以,皆失其本已。

故《易》曰‘失之毫厘,差之千里。

’故曰‘臣弑君,子弑父,非一旦一夕之故也,其渐久矣’。

故有国者不可以不知《春秋》,前有谗而弗见,后有贼而不知。

为人臣者不可以不知《春秋》,守经事而不知其宜,遭变事而不知其权。

为人君父而不通于《春秋》之义者,必蒙首恶之名。

为人臣子而不通于《春秋》之义者,必陷篡弑之诛,死罪之名。

其实皆以为善,为之不知其义,被之空言而不敢辞。

夫不通礼义之旨,至于君不君,臣不臣,父不父,子不子。

《太史公自序》第五句是什么《太史公自序》第五句是:“’”意在斯乎”,这是出自于汉朝司马迁所著的《太史公自序》。

附《太史公自序》全文赏析太史公自序作者:司马迁朝代:汉朝太史公曰:“先人有言:‘自周公卒五百岁而有孔子。

孔子卒后至于今五百岁,有能绍明世、正《易传》,继《春秋》、本《诗》、《书》、《礼》、《乐》之际?’”意在斯乎!意在斯乎!小子何敢让焉!上大夫壶遂曰:“昔孔子何为而作《春秋》哉”?太史公曰:“余闻董生曰:‘周道衰废,孔子为鲁司寇,诸侯害子,大夫雍之。

孔子知言之不用,道之不行也,是非二百四十二年之中,以为天下仪表,贬天子,退诸侯,讨大夫,以达王事而已矣。

’子曰:‘我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也。

’夫《春秋》,上明三王之道,下辨人事之纪,别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖,存亡国,继绝世,补弊起废,王道之大者也。

《易》著天地、阴阳、四时、五行,故长于变;《礼》经纪人伦,故长于行;《书》记先王之事,。

故长于政;《诗》记山川、溪谷、禽兽、草木、牝牡、雌雄,故长于风;《乐》乐所以立,故长于和;《春秋》辨是非,故长于治人。

是故《礼》以节人,《乐》以发和,《书》以道事,《诗》以达意,《易》以道化,《春秋》以道义。

拨乱世反之正,莫近于《春秋》。

《春秋》文成数万,其指数千。

万物之散聚皆在《春秋》。

《春秋》之中,弑君三十六,亡国五十二,诸侯奔走不得保其社稷者不可胜数。

察其所以,皆失其本已。

故《易》曰‘失之毫厘,差之千里。

’故曰‘臣弑君,子弑父,非一旦一夕之故也,其渐久矣’。

故有国者不可以不知《春秋》,前有谗而弗见,后有贼而不知。

为人臣者不可以不知《春秋》,守经事而不知其宜,遭变事而不知其权。

为人君父而不通于《春秋》之义者,必蒙首恶之名。

为人臣子而不通于《春秋》之义者,必陷篡弑之诛,死罪之名。

其实皆以为善,为之不知其义,被之空言而不敢辞。

夫不通礼义之旨,至于君不君,臣不臣,父不父,子不子。