《荆轲》练习题及答案

- 格式:doc

- 大小:116.00 KB

- 文档页数:19

10荆轲美得深沉,美得悲壮的易水壮士——荆轲有人说,你仅仅为了一个承诺,为了一种方式,为了燕太子丹设置的情感和信义的罗网而无法自拔,在身不由己地异化为一把刺秦的匕首中完成了个人的悲剧。

也有人说,你为了去兑现那个时代所崇尚的“士为知己者死”的信条而用生命拥抱信仰,这就注定了你完成的必定是个时代悲剧。

其实,在那个大悲大歌、风起云涌的时代,你也犹如一颗没有决定输赢勇气与权利的棋子,在那个时代,你的选择是二元对立的,同时,你的选择也是步履维艰的。

当楚国的宫殿在战火中坍塌的时候,当长平冤魂在地下悲号的时候,当诸侯国的王侯大臣成为降臣贱虏的时候,当不可一世的秦王虎视天下的时候,你,荆轲,燕地的热血男儿,需要做出抉择……于是,你成了别萧萧易水而去的壮士!你也留恋自己的家园故国,你也知道深入虎穴的险恶与危难,然而你义无反顾地去了,去得那样坚定,带着一腔对国君的忠诚和满怀对誓言的忠贞。

明知山有虎,却向虎山行。

你,荆轲,你这千古侠士,图藏七寸匕首,血溅秦朝王庭!“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!”这是一生的诀别,这是跨越生死的美,美得深沉,美得悲壮!易水壮士——荆轲荆轲(?~公元前227),战国末期卫国人,喜好读书击剑,为人慷慨侠义。

后游历到燕国,被称为“荆卿”(或荆叔),为人仗义豪爽,结识了许多豪侠义士,后由燕国智勇深沉的“节侠”田光推荐给太子丹,拜为上卿。

后来前往秦国刺杀秦王,因失败而被杀。

在战国末期的公元前227年,即秦统一中国之前的六年。

当时,秦于公元前230年灭韩,又于公元前228年破赵,秦统一六国的大势已定。

地处赵国东北方的燕国是一个弱小的国家,当初,燕王为了结好于秦国,曾将太子丹交给秦国做人质。

而“秦遇之不善”,太子丹于公元前232年逃回燕国。

为抵抗强秦的大举进攻,同时也为报“见陵”之仇,太子丹想派刺客去劫持秦王,“使悉反诸侯侵地”;或者刺杀秦王嬴政,使秦“内有大乱”,“君臣相疑”,然后联合诸侯共同破秦。

《荆轲刺秦王》练习一、熟读课文,理出故事梗概,说说作者是怎样表现荆轲的性格的设题意图:本题意在让学生在整体把握课文内容的基础上,理清思路,概括要点。

理出故事梗概,要对情节作适当概括。

荆轲的性格也是在情节的发展中体现出来的。

参考答案:可分若干情节概述。

如:大军压境、计议行刺、求取信物、准备匕首、配备副手、怒叱太子、易水诀别、慷慨悲歌、计见秦王、顾笑武阳、秦廷搏击、倚柱笑骂、遇难身亡。

荆轲的性格:深沉(准备信物时深谋远虑)、刚毅(迟发见疑,他怒叱太子)、机智勇敢(秦廷搏击)。

二、背诵易水诀别一段,并说说这段描写烘托了怎样的气氛,其中的音乐描写有什么作用设题意图:本题意在让学生鉴赏这篇文章的优美段落。

参考答案:这段描写,烘托了一种慷慨悲壮的气氛。

如“白衣冠”“士皆垂泪涕泣”“士皆瞋目,发尽上指冠”“风萧萧兮易水寒”等都是渲染凄凉悲怆的氛围和同仇敌忾的气势。

其中音乐描写表现荆轲的思想感情,也是渲染悲壮气氛。

三、比较下列句子中加点的词的意义和现代汉语有什么不同1、樊将军仰天太息流涕2、持千金之资币物3、樊将军以穷困来归丹4、樊於期偏袒扼腕而进5、诸郎中执兵6、乃引其匕首提秦王7、断其左股设题意图:本题意在让学生了解古今词义的差别。

参考答案:1、涕:(古义)眼泪;(今义)鼻涕。

2、币:(古义)礼品;(今义)货币。

3、穷困:(古义)走投无路;(今义)贫穷。

4、偏袒:(古义)袒露一只臂膀;(今义)袒护双方中的某一方。

5、郎中:(古义)宫廷的侍卫;(今义)称中医医生。

6、提:(古义)投击;(今义)拿着。

7、股:(古义)大腿;(今义)量词(用于成条的东西)。

四、对于荆轲其人其事,历来仁者见仁,智者见智。

有人认为荆轲那种舍生忘死,扶弱济困,反抗强暴的精神是感人的;有人认为荆轲用行刺手段来达到某种政治目的,这种举动不足取。

结合当时的历史背景,谈谈你的看法设题意图:本题意在让学生从历史发展的角度,用现代观念审视作品,作出自己的评价。

《荆轲刺秦王》巩固练习(二)班级姓名一、解释句中加点的词1、臣左手把其袖,而右手揕.其胸2、樊於期偏袒..扼腕而进曰3、使工以药淬.之。

4、人不敢与忤.视。

5、今提一匕首入不测..之强秦6、于是荆轲遂就.车而去.,终已不顾.。

7、发.图,图穷而匕首见。

8、遂拔剑以击荆轲,断其左股.9、王复击轲,被.八创二、一词多义所:1、荆轲有所.待2、仆所以..留者3、卒惶急不知所.为4、事所以..不成者,乃欲以生劫之之:1、顷之.未发,太子迟之2、顷之未发,太子迟之.3、臣愿得谒之.为:1、嘉为.先言于秦王曰2、愿举国为.内臣陈:1、恐惧不敢自陈.2、皆陈.殿下,非有诏不得上因:1、因.左手把秦王之袖2、因.人之力而敝之,不仁三、多词一义1、以故..荆轲逐秦王2、是故..弟子不必不如师3、是以..先帝简拔以遗陛下4、以是..人多以书假余假(借):1.愿大王少假借..之宥:1.愿大王宥.之四、古今异义1、而伤长者..之意,愿足下更虑之2、至陛下..,秦武阳色变振恐3、荆轲废,乃引匕首提.秦王4、于是..太子预求天下之利匕首五、指出各句的文言句式,并翻译全句1、仆所以留者,待吾客与俱。

2、太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之3、荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。

4、既至秦,持千金之资币物,厚遗秦王宠臣中庶子蒙嘉。

5、嘉为先言于秦王曰6、燕王诚振怖大王之威,不敢兴兵以拒大王7、给贡职如郡县,而得奉守先王之宗庙8、愿举国为内臣,比诸侯之列,9、使使以闻大王,唯大王命之。

10、荆轲顾笑武阳,前为谢曰:使毕使于前。

11、而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵12、是时,侍医夏无且以其所奉药囊提轲品味人生1、不管鸟的翅膀多么完美,如果不凭借空气,鸟就永远飞不到高空。

想象力是翅膀,客观实际是空气,只有两方面紧密结合,才能取得显着成绩。

2、想停下来深情地沉湎一番,怎奈行驶的船却没有铁锚;想回过头去重温旧梦,怎奈身后早已没有了归途。

荆轲刺秦王一、文言基础专练1.下列各句中不含通假字的一项是( )A.今日往而不反者,竖子也B.秦王还柱而走C.荆轲奉樊於期头函D.燕王诚振怖大王之威解析:选C A项,反—返;B项,还—环;D项,振—震。

2.对下列各句中加点词语的解释,不正确的一项是( )A.持千金之资币.物币:礼品B.厚遗.秦王宠臣中庶子蒙嘉遗:给予、赠送C.荆轲顾笑武阳,前为谢.曰谢:道谢D.图穷.而匕首见穷:穷尽解析:选C 谢:谢罪。

3.下列各句中加点词的词类活用情况,与例句中加点的词用法相同的一项是( ) 例句:函.封,燕王拜送于庭A.轲自知事不就,倚柱而笑,箕.踞以骂B.又前.而为歌C.皆白衣冠...以送之D.秦武阳色变振恐,群臣怪.之解析:选A A项和例句都是名词作状语。

B项是方位名词作动词。

C项是名词作动词。

D项是形容词的意动用法。

4.下列对加点虚词的意义和用法判断正确的一项是( )①秦王还柱而.走②图穷而.匕首见③而乃以.手共搏之④侍医夏无且以.其所奉药囊提轲A.①②不同,③④不同B.①②相同,③④不同C.①②不同,③④相同D.①②相同,③④相同解析:选C ①连词,表修饰关系;②连词,表承接关系;③④均为介词,用,拿。

5.下列各句句式特点不同于其他三项的一项是( )A.秦王购之金千斤,邑万家B.太子及宾客知其事者C.群臣侍殿上者,不得持尺兵D.而燕国见陵之耻除矣解析:选D D项为被动句,其他三项为定语后置句。

6.下列对句中加点词语的解说,不正确的一项是( )A.“则虽欲长侍足下..”,足下,对对方的尊称,译为“您”。

属于历史词,现已不再使用。

B.“今闻购将军之首,金.千斤”,金,先秦甚至秦汉时期,白银还没有成为货币,“金”就是铜。

C.“至易水上,既祖.,取道”,祖,临行时祭祖先,是古时常见的一种送行仪式,这里引申为饯行和送别。

D.“为变徵..之声”,变徵,古时音乐分宫、商、角、徵、羽、变宫、变徵七音,变徵是徵音的变调,声调悲凉。

《荆轲刺秦王》课堂练习及答案《荆轲刺秦王》课堂练习及答案战国末年,秦国代表的是新兴地主阶级的利益,以六国国君为首的旧贵族,即奴隶主阶级,虽然已经临于末日,但他们还在用一切的力量,政治的、军事的乃至卑劣的暗杀活动,来做最后的挣扎,而荆轲刺秦就是其中的突出代表。

荆轲刺秦王(节选)荆轲奉樊於期头函,而秦武阳奉地图匣,以次进。

至陛下,秦武阳色变振恐,群臣怪之,荆轲顾笑武阳,前为谢曰:“北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少假借之,使毕使于前。

”秦王谓轲曰:“起,取武阳所持图!”轲既取图奉之,发图,图穷而匕首见。

因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之。

未至身,秦王惊,自引而起,绝袖。

拔剑,剑长,操其室。

时恐急,剑坚,故不可立拔。

荆轲逐秦王,秦王还柱而走。

群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。

而秦法,群臣侍殿上者,不得持尺兵;诸郎中执兵,皆陈殿下,非有诏不得上。

方急时,不及召下兵,以故荆轲逐秦王,而卒惶急无以击轲,而乃以手共搏之。

是时,侍医夏无且以其所奉药囊提轲。

秦王方还柱走,卒惶急不知所为。

左右乃曰:“王负剑!王负剑!”遂拔以击荆轲,断其左股。

荆轲废,乃引其匕首提秦王,不中,中柱。

秦王复击轲,被八创。

轲自知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂曰:“事所以不成者,乃欲以生劫之,必得约契以报太子也。

”1、下面划线词解释正确的选项是( )A、秦王还柱而走同“环”,绕着B、愿大王少假借之宽恕C、乃引其匕首提秦王攻击D、轲自知事不就成功2、判断下面论断哪个符合客观事实( )A 、荆轲之所以没有行刺成功,是刺杀秦王是逆历史潮流的做法,注定要失败。

B 、荆轲之所以追着秦王在大殿内跑,是秦王身边的大臣侍卫胆小怕事,自私自利。

C 、荆轲之所没有行刺成功,是荆轲想劫持秦王作为人质,然后跟秦国订立互不侵犯的和平条约。

D 、荆轲之所以没有成功,一是自己武功不够高超,谋事不周;二是缺乏得力助手。

3、翻译下面句子。

(1)北蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑,愿大王少假借之,使毕使于前。

《荆轲刺秦王》练习与答案一、解释文中加点词语,注意通假、古今异义、词类活用等语言现象;翻译文中画波浪线的句子,注意文言句式、词类活用等语言现象。

①秦将王翦破赵,虏赵王,尽收其地,进兵北略.(掠夺,夺取)地,至燕南界。

②太子丹恐惧,乃请荆卿曰:“秦兵旦暮..(名词作状语,早晚)渡易水,则虽欲长侍足下,岂可得哉?”荆卿曰:“微.(即使没有)太子言,臣愿得谒.(拜会,前往)之。

今行而无信.(信物,凭信之物),则秦未可亲也。

夫今樊将军,秦王购.(重金征求)之金(当时以铜为金)千斤,邑万家。

诚能得樊将军首,与燕督亢之地图献秦王,秦王必说.(通“悦”,高兴)见臣,臣乃得有以..(有所以,有用来……的条件(方法))报太子。

”太子曰:“樊将军以穷困来归丹,丹不忍以己之私,而伤长者之意(樊将军因为走投无路,处境困窘而来归附我,我不忍心由于个人的私仇而伤害长者的心意),愿足下更虑之!”③荆轲知太子不忍,乃遂私见樊於期,曰:“秦之遇.(对待)将军,可谓深矣。

父母宗族,皆为.(被)戮没。

今闻购樊将军之首,金千斤,邑万家,将奈何?”樊将军仰天太息流涕.(眼泪)曰:“吾每念,常痛于骨髓,顾计不知所出耳!”轲曰:“今有一言,可以解燕国之患,而报将军之仇者,何如?”樊於期乃前.(方位名词作动词,走上前)曰:“为之奈何?”荆轲曰:“愿得将军之首以献秦,秦王必喜而善见臣。

臣左手把其袖,而右手揕其胸,然则..(这样,那么)将军之仇报,而燕国见.(被)陵之耻除矣。

将军岂有意..(古义是有心意,此处引申为同意、愿意)乎?”樊於期偏袒..(古义是袒露一只臂膀)扼腕而进曰:“此臣之日夜切齿拊心也,乃今得闻教!”遂自刎。

④太子闻之,驰往,伏尸而哭,极哀。

既已,无可奈何,乃遂收盛樊於期之首,函.(名词作状语,用匣子)封之。

⑤于是太子预求天下之利匕首,得赵人徐夫人之匕首,取之百金,使工以药淬之。

以试人,血濡缕,人无不立死者。

乃为装遣荆轲。

⑥燕国有勇士秦武阳,年十二,杀人,人不敢与忤视..(正眼看。

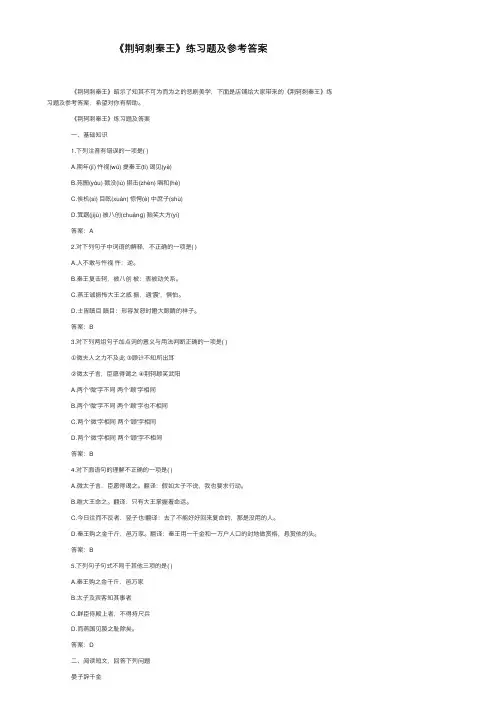

《荆轲刺秦王》练习题及参考答案 《荆轲刺秦王》昭⽰了知其不可为⽽为之的悲剧美学,下⾯是店铺给⼤家带来的《荆轲刺秦王》练习题及参考答案,希望对你有帮助。

《荆轲刺秦王》练习题及答案 ⼀、基础知识 1.下列注⾳有错误的⼀项是( ) A.期年(jī) 忤视(wū) 提秦王(tí) 谒见(yè) B.苑囿(yòu) 戮没(lù) 揕击(zhèn) 唱和(hè) C.俟机(sì) ⽬眩(xuàn) 惊愕(è) 中庶⼦(shù) D.箕踞(jíjù) 被⼋创(chuānɡ) 贻笑⼤⽅(yí) 答案:A 2.对下列句⼦中词语的解释,不正确的⼀项是( ) A.⼈不敢与忤视忤:逆。

B.秦王复击轲,被⼋创被:表被动关系。

C.燕王诚振怖⼤王之威振,通'震',惧怕。

D.⼠皆瞋⽬瞋⽬:形容发怒时瞪⼤眼睛的样⼦。

答案:B 3.对下列两组句⼦加点词的意义与⽤法判断正确的⼀项是( ) ①微夫⼈之⼒不及此③顾计不知所出⽿ ②微太⼦⾔,⾂愿得谒之④荆轲顾笑武阳 A.两个'微'字不同两个'顾'字相同 B.两个'微'字不同两个'顾'字也不相同 C.两个'微'字相同两个'顾'字相同 D.两个'微'字相同两个'顾'字不相同 答案:B 4.对下⾯语句的理解不正确的⼀项是( ) A.微太⼦⾔,⾂愿得谒之。

翻译:假如太⼦不说,我也要求⾏动。

B.唯⼤王命之。

翻译:只有⼤王掌握着命运。

C.今⽇往⽽不反者,竖⼦也!翻译:去了不能好好回来复命的,那是没⽤的⼈。

D.秦王购之⾦千⽄,⾢万家。

翻译:秦王⽤⼀千⾦和⼀万户⼈⼝的封地做赏格,悬赏他的头。

答案:B 5.下列句⼦句式不同于其他三项的是( ) A.秦王购之⾦千⽄,⾢万家 B.太⼦及宾客知其事者 C.群⾂侍殿上者,不得持尺兵 D.⽽燕国见陵之耻除矣。

荆珂之死练习题及答案一、选择题1. 荆珂是战国时期哪国的刺客?A. 秦国B. 赵国C. 魏国D. 楚国答案:B2. 荆珂刺杀秦王的原因是什么?A. 个人恩怨B. 政治目的C. 经济利益D. 爱情纠纷答案:B3. 荆珂刺杀秦王使用的武器是什么?A. 剑B. 匕首C. 长枪D. 弓箭答案:B4. 荆珂刺杀秦王的行动发生在哪个历史时期?A. 春秋时期B. 战国时期C. 秦朝D. 汉朝答案:B5. 荆珂刺杀秦王的行动最终结果是什么?A. 成功B. 失败C. 未遂D. 未进行答案:B二、填空题1. 荆珂是战国时期______的刺客,他以______为武器,企图刺杀秦王。

答案:赵国;匕首2. 荆珂刺杀秦王的行动最终以______告终,这一事件体现了______。

答案:失败;荆珂的勇敢和忠诚3. 荆珂刺杀秦王的行动发生在______时期,这一时期的中国分裂为多个诸侯国,相互争斗。

答案:战国三、简答题1. 简述荆珂刺杀秦王的历史背景。

答案:荆珂刺杀秦王的历史背景是战国时期,各诸侯国之间争斗不断,秦国逐渐崛起,成为最强大的国家。

荆珂作为赵国的刺客,企图刺杀秦王以阻止秦国的扩张。

2. 荆珂刺杀秦王的行动为何失败?答案:荆珂刺杀秦王的行动失败有多方面原因,包括秦王的警惕性高、荆珂的计划泄露、秦王身边的严密保护等。

四、论述题1. 论述荆珂刺杀秦王行动的意义及其对后世的影响。

答案:荆珂刺杀秦王的行动虽然失败,但其勇敢和忠诚的精神被后世传颂。

这一事件也反映了战国时期诸侯国之间的激烈争斗和个人英雄主义的体现。

荆珂的事迹成为中国古代刺客文化的一部分,对后世文学、戏剧等艺术形式产生了深远的影响。

五、材料分析题材料:《史记·刺客列传》中记载了荆珂刺杀秦王的故事,描述了荆珂的勇敢和智慧,以及他最终的失败。

问题:根据材料,分析荆珂刺杀秦王行动的动机和过程。

答案:荆珂刺杀秦王的动机主要是出于对赵国的忠诚和对秦国扩张的抵抗。

过程中,荆珂利用自己的智慧和勇气,接近秦王并寻找刺杀机会。

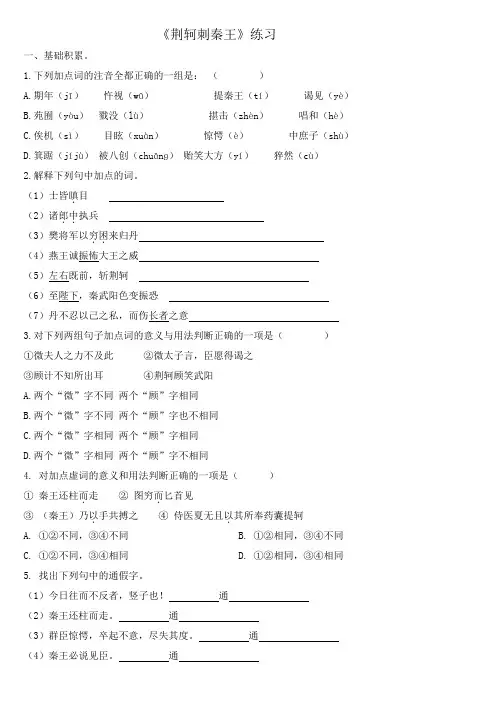

《荆轲刺秦王》练习一、基础积累。

1.下列加点词的注音全都正确的一组是:()A.期年(jī)忤视(wū)提秦王(tí)谒见(yè)B.苑囿(yòu)戮没(lù)揕击(zhèn)唱和(hè)C.俟机(sì)目眩(xuàn)惊愕(è)中庶子(shù)D.箕踞(jíjù)被八创(chuānɡ)贻笑大方(yí)猝然(cù)2.解释下列句中加点的词。

(1)士皆瞋.目(2)诸郎中..执兵(3)樊将军以穷困..来归丹(4)燕王诚振怖大王之威(5)左右既前,斩荆轲(6)至陛下,秦武阳色变振恐(7)丹不忍以己之私,而伤长者之意3.对下列两组句子加点词的意义与用法判断正确的一项是()①微夫人之力不及此②微太子言,臣愿得谒之③顾计不知所出耳④荆轲顾笑武阳A.两个“微”字不同两个“顾”字相同B.两个“微”字不同两个“顾”字也不相同C.两个“微”字相同两个“顾”字相同D.两个“微”字相同两个“顾”字不相同4. 对加点虚词的意义和用法判断正确的一项是()①秦王还柱而.走②图穷而.匕首见③(秦王)乃以.手共搏之④侍医夏无且以.其所奉药囊提轲A. ①②不同,③④不同B. ①②相同,③④不同C. ①②不同,③④相同D. ①②相同,③④相同5. 找出下列句中的通假字。

(1)今日往而不反者,竖子也!通(2)秦王还柱而走。

通(3)群臣惊愕,卒起不意,尽失其度。

通(4)秦王必说见臣。

通6. 写出下列加点词的古义和今义。

(1)攀将军仰天太息流涕古:今:(2)则秦未可亲也古:今:(3)樊将军以穷困来归丹古:今:(4)樊於期偏袒扼腕而进古:今:7. 下列句中加点词均属于名词作动词的一组是()①乃遂收盛樊於期之首,函封之②又前而为歌曰③乃朝服,设九宾④顷之未发,太子迟之⑤使使以闻大王⑥箕踞以骂曰⑦今行而无信,则秦未可亲也⑧皆白衣冠以送之A. ①②③B. ④⑤⑦C. ②③⑧D. ①⑥⑧8.对下面语句的理解不正确的一项是()A.微太子言,臣愿得谒之。

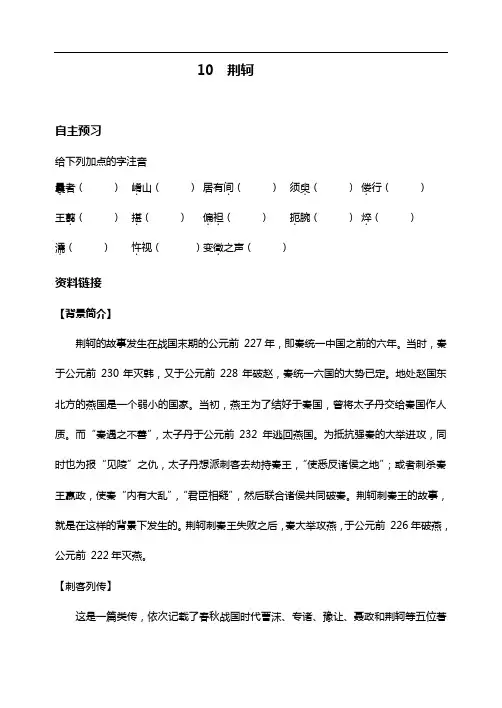

10 荆轲自主预习给下列加点的字注音曩.者()崤.山()居有间.()须臾.()偻.行()()扼.腕()焠.()王翦.()揕.()偏袒..濡.()忤.视()变徵.之声()资料链接【背景简介】荆轲的故事发生在战国末期的公元前227年,即秦统一中国之前的六年。

当时,秦于公元前230年灭韩,又于公元前228年破赵,秦统一六国的大势已定。

地处赵国东北方的燕国是一个弱小的国家。

当初,燕王为了结好于秦国,曾将太子丹交给秦国作人质。

而“秦遇之不善”,太子丹于公元前232年逃回燕国。

为抵抗强秦的大举进攻,同时也为报“见陵”之仇,太子丹想派刺客去劫持秦王,“使悉反诸侯之地”;或者刺杀秦王赢政,使秦“内有大乱”,“君臣相疑”,然后联合诸侯共同破秦。

荆轲刺秦王的故事,就是在这样的背景下发生的。

荆轲刺秦王失败之后,秦大举攻燕,于公元前226年破燕,公元前222年灭燕。

【刺客列传】这是一篇类传,依次记载了春秋战国时代曹沫、专诸、豫让、聂政和荆轲等五位著名刺客的事迹。

战国四大刺客——要离、专诸、聂政、荆轲。

专诸春秋时期吴国人,家住阳山之野,靠为人屠猪维持生计,当时伍子胥隐居于此,与其交好。

后来,吴公子光欲刺其兄吴王僚,来见伍子胥,请其荐一勇士,伍子胥荐了专诸。

为了刺杀吴王僚,专诸于是隐太湖学治鱼三月。

藏鱼肠剑于鱼腹,成功地刺杀了吴王僚。

当时,吴王僚之子公子庆忌与其手握兵权的母弟掩余、烛庸均被派出征楚国,因此,公子光谋成王位,即吴王阖闾。

要离春秋时期吴国人,因其折辱壮士丘迮,被推为天下勇士。

自吴王僚死后,阖闾立国,公子庆忌逃往艾城,招纳死士,接连邻国,欲待时乘隙,伐吴报仇。

公子庆忌骨腾肉飞,走逾奔马,手能接飞鸟,步能格猛兽,矫捷如神,万夫莫敌。

因此阖闾日夜忧虑。

时伍子胥又荐赢弱体细的勇士要离刺杀庆忌。

要离献计残身灭家,取得庆忌信任,终于成功刺杀了庆忌。

(典故“壮士断臂”即来源于此)专诸和要离成就了一代霸主吴王阖闾(春秋五霸之一)。

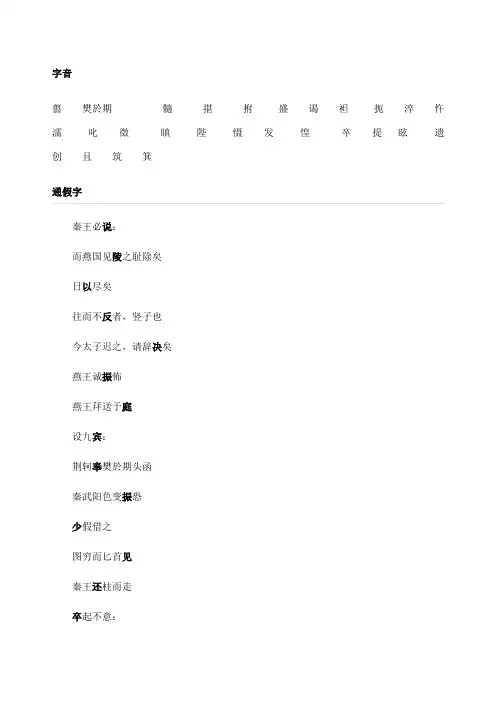

字音翦樊於期髓揕拊盛谒袒扼淬忤濡叱徵瞋陛慑发惶卒提眩遗创且筑箕通假字秦王必说:而燕国见陵之耻除矣日以尽矣往而不反者,竖子也今太子迟之,请辞决矣燕王诚振怖燕王拜送于庭设九宾:荆轲奉樊於期头函秦武阳色变振恐少假借之图穷而匕首见秦王还柱而走卒起不意:词类活用【北】进兵北略地:【旦暮】秦兵旦暮渡易水:【私】丹不忍以己之私:【前】樊於期乃前曰:又前而为歌曰:荆轲顾笑武阳,前为谢曰:左右既前:【函】乃遂收盛樊於期之首,函封之:【远】其人居远未来:【祖】至易水上,既祖,取道:【白衣冠】皆白衣冠以送之:【涕】士皆垂泪涕泣:【上】发尽上指冠:非有诏不得上:【迟】顷之未发,太子迟之:【厚】厚遗秦王宠臣中庶子蒙嘉:【朝服】(秦王)乃朝服:【使】燕王拜送于庭,使使以闻大王:【闻】燕王拜送于庭,使使以闻大王:【怪】群臣怪之:【绝】秦王惊,自引而起,绝袖:【断】断其左股:【箕】箕踞以骂曰:【踞】箕踞以骂曰:【生】乃欲以生劫之:固定短语1.臣乃得有以报太子2.然则将军之仇报3.荆轲有所待4.仆所以留者,待吾客与俱事所以不成者,乃欲以生劫之。

5.而卒惶急无以击轲6.以故荆轲逐秦王7.未尝见天子文言文特殊句式①判断句此臣日夜切齿拊心也今日往而不反者,竖子也仆所以留者,待吾客与俱事所以不成者,乃欲以生劫之②省略句取之 ( 以 ) 百金秦王购之 ( 以 ) 金千斤欲与 ( 之 ) 俱 ( 往 )以(之)试人皆陈(于)殿下其人居远未来,而为(之)留待与燕督亢之地图献(于)秦王③被动句父母宗族,皆为戮没燕国见陵之耻除矣④倒装句群臣侍殿上者【定语后置句】太子及宾客知其事者【定语后置句】燕王拜送于庭【状语后置句】使毕使于前【状语后置句】秦王购之金千斤【状语后置句】【定语后置句】常痛于骨髓【状语后置句】百度百科里整理的答案重要字音翦(jiǎn)樊於期(fán wū jī)髓(suǐ)揕(zhèn)拊(fǔ)盛(chéng)谒(yè)袒(tǎn)扼(è)淬(cuì)忤(wǔ)濡(rú)叱(chì)徵(zhǐ)瞋(chēn)陛(bì)慑(shè)发(fā)惶(huáng)卒(cù)提(dǐ )眩(xuàn)遗(wèi)创(chuāng)且(jū) 筑(zhú) 箕(jī)通假字秦王必说:说通“悦”,高兴、喜欢。

荆珂之死练习题及答案荆珂之死是中国古代历史中的一个著名事件,涉及荆轲刺秦王的故事。

以下是关于荆轲之死的一些练习题及答案。

一、选择题1. 荆轲是战国时期哪个国家的人?A. 秦国B. 魏国C. 燕国D. 赵国答案:C2. 荆轲刺秦王的事件发生在哪个朝代?A. 周朝B. 秦朝C. 汉朝D. 唐朝答案:B3. 荆轲刺秦王的目的是什么?A. 为了个人恩怨B. 为了国家利益C. 为了报仇D. 为了金钱答案:B4. 荆轲刺秦王使用的是什么武器?A. 剑B. 匕首C. 弓箭D. 长矛答案:B5. 荆轲刺秦王的最终结果是什么?A. 成功B. 失败C. 未遂D. 被赦免答案:B二、填空题1. 荆轲刺秦王的故事发生在公元前______年,当时秦王是______。

答案:前227年,嬴政2. 荆轲在刺秦王前,曾经接受了______的委托。

答案:燕太子丹3. 荆轲在刺杀秦王时,使用的是一把名为______的匕首。

答案:鱼肠剑4. 荆轲刺秦王失败后,被秦王的卫士______所杀。

答案:斩杀三、简答题1. 请简述荆轲刺秦王的背景及其意义。

答案:荆轲刺秦王的背景是战国末期,秦国逐渐强大,意图统一六国。

燕国为了阻止秦国的扩张,派遣荆轲刺杀秦王嬴政。

这一事件虽然以失败告终,但荆轲的勇敢和牺牲精神,成为后世反抗暴政、崇尚英雄主义的象征。

2. 荆轲在刺杀秦王过程中,有哪些细节显示了他的智慧和勇气?答案:荆轲在刺杀秦王过程中,首先通过携带燕国地图和樊於期的首级作为礼物,巧妙地接近秦王。

其次,在宴会上,他利用秦王对地图的好奇,趁机刺杀。

虽然最终失败,但他的机智和勇敢,展现了他作为刺客的卓越品质。

结束语:通过这些练习题,我们可以更深入地了解荆轲刺秦王这一历史事件的背景、过程及其深远影响。

荆轲的故事不仅是中国古代历史上的一个传奇,也是中华民族不屈不挠、勇于反抗的精神象征。

答案: 1. C、E 析:A. 反→返;B. 还→环;D. 振→震;F. 卒→猝;G. 说→悦 2. 析:A. 涕: B. 币: C. 穷困: D. 提: 3. D 析:A. 亢kàng B. 懦nuòC. 淬cuì,杵chǔ 4. 顾①只是,不过;②回头 辞①辞别;②推辞 微①假如,没有;②暗暗地 引①身子向上起;②举起 发①打开;②出发 就①成功,成;②靠近,登上 析:积累文言词汇,注意区别词语含义。

5. C 析:皆为名词做动词 6. (1)袒露一只臂膀(2)宫廷的侍卫(3)不得志,走投无路 (4)宽容,原谅(5)近随,近侍人员(6)殿前的台阶下 (7)有德行的人 析:落实双基,积累文言词语 7. (1)这样,那么将军的仇可报,而燕国被欺凌的耻辱也就洗雪了。

(2)事情所以不成,只是想活着劫持你,得到归还土地的凭证来回报燕太子。

析:翻译时应注意词语释义的准确,例如,“然则”“乃”“欲”“以” 8. (1)稍微(2)断(3)跑(4)没有用来……的办法 析:积累重点文言词语 9. B 析:都是“回头”的意思。

10. (1)“奉”通“捧” (2)“见”通“现” (3)“还”通“环” (4)“卒”通“猝” (5)“振”通“震” 析:积累文言文中的通假字 11. (1)以:按照,做介词 (2)之:他,做代词;于:在,做介词 (3)因:于是,做连词;之:的,做助词 (4)其:他们的,做代词 析:积累重点虚词的释义,并能举一返三。

12. B 析:考查一词多义。

使做名词时,当“使者”“使命”讲。

使做动词时,当“让”“派”“出使”讲。

“使”②与“者”字构成“者”字短语,是“出使”的意思。

“使”③与“奉”连用,是“使命”的意思。

13. D 析:考查词多义,多词一义,例句中的“以”与D句中的“以”都用在目的复句中,当“来”讲。

14. A 析:翻译时注意语境。

“贱”译成卑贱的,次要的。

高中语文《荆轲刺秦王》课后练习题(附答案解析)1.下列加点字的注音完全正确的一组是()A.荆轲.(kē) 拜谒.(yè) 督亢.(hánɡ)戮.没(lù) 谬.误(miù)B.偏袒.(tǎn) 扼.腕(è)厄.运(è)濡.染(rú) 怯懦.(ruò)C.淬.火(cù) 猝.然(cù)忤.逆(wǔ)铁杵.(wǔ) 拊.心(fǔ)D.创.伤(chuānɡ) 创.办(chuànɡ)瞋.目(chēn)箕.踞(jī) 目眩.(xuàn)解析:A项,“亢”应读kànɡ;B项,“懦”应读nuò;C项,“淬”应读cuì,“杵”应读chǔ。

答案:D2.下列句中加点词的用法相同的一组是()①乃遂收盛樊於期之首,函.封之②又前.而为歌曰③乃朝服..,设九宾④顷之未发,太子迟.之⑤使使以闻.大王⑥箕.踞以骂曰⑦今行而无信,则秦未可亲.也⑧皆白衣冠..以送之A.①②③B.④⑤⑦C.②③⑧D.①⑥⑧解析:②③⑧都是名词做动词;①是名词作状语,④是形容词的意动用法;⑤是动词的使动用法;⑥名词作状语;⑦动词的一般用法。

答案:C3.对加点虚词的意义和用法判断正确的一项是()①秦王还柱而.走②图穷而.匕首见③(秦王)乃以.手共搏之④侍医夏无且以.其所奉药囊提轲A.①②不同,③④不同B.①②相同,③④不同C.①②不同,③④相同D.①②相同,③④相同解析:①连词,表修饰关系;②连词,表承接关系;③④均为介词,用,拿。

答案:C4.下列句子中特殊句式现象与其他三句不同的是()A.太子及宾客知其事者B.见燕使者咸阳宫C.嘉为先言于秦王D.使毕使于前解析:A项,定语后置句;B、C、D三项均为介宾短语后置句,其中B项省略了介词“于”。

答案:A5.下面语段中画线的词语,使用不恰当的一组是()在神州大地上沸沸扬扬上演的一出“新西兰毒奶粉”事件经过几天的折腾,终于尘埃落定。

《荆轲刺秦王》练习题一、辨音1、祗辱于奴隶人之手 ( ) 2.骈死于槽枥之间 ( )2、胡不见我于王 ( ) 4.臣以神遇而不以目视 ( )3、而未尝不叹息痛恨于桓、灵也 ( ) 6.便要还家 ( )4、才美不外见 ( ) 8.且臣少仕伪朝 ( )5、愿陛下亲之信之 ( ) 10.愿伯具言臣之不敢倍德也 ( )二、形旁辨义法1、窥、鄙:从()看,目光短浅的事。

2、祗、亵:从()事,有轻慢不敬的意思。

3、咨、诹:从()言,都是询问的意思。

4、拔、举:从()力,都有提升的意思。

5、延、引:从()手,都有“导引”的意思。

6、课、程:从()文,都有“督促”或“考核”的意思。

7、游、嬉:从()水,与游玩有关。

8、奉、承:从()手,都有“接受”的意思。

9、亡、牧:从()牛,都与放牧有关。

10、善、颇:从()心,都有“美好”或“正”的意思。

三、译句解题法题目用诗句或典故拟出,解题才能与上下文意吻合。

例如:“群贤毕至,少长咸集”“毕”“咸”分别是什么意思?“毕”是完全,“咸”是都。

全句意思是“贤良的人才都汇聚到这里,年少的年长的都聚集在一起”。

四、前后法有些词语在句中临时改变了它的意义,离开了它通常的用法,如果孤立地理解,难免望词生义,前后才能准确理解。

例如:“善刀而藏之”中的“善”,常用义为“善良”,而在这句中却要理解为“擦拭(刀)使之干净”。

全句意思是“拭擦好刀并把它藏起来”。

《荆轲刺秦王》教学设计一场震撼历史的刺杀,两个国家的命运对决,三个各怀心事的人物,演绎出一场惊心动魄的传奇故事。

这就是《荆轲刺秦王》所带给我们的历史画卷。

在这篇文章中,我们将从背景介绍、教材分析、教学目标、教学过程、案例分析以及总结等方面,详细探讨《荆轲刺秦王》的教学设计。

《荆轲刺秦王》是战国时期的一场重大事件,也是中国历史上的一段重要传奇。

故事讲述了荆轲为报燕太子丹的知遇之恩,受命刺杀秦王嬴政,最终失败的故事。

在这场政治与利益的较量中,我们看到了英勇无畏的荆轲、智勇双全的秦王以及阴险狡诈的燕太子丹。

三、文言文阅读阅读下面的文言文,完成各题。

荆轲知太子不忍,乃遂私见樊於期曰:“秦之遇将军可谓深矣,父母宗族皆为戮没。

今闻购将军首金千斤,邑万家,将奈何?”於期仰天太息流涕曰:“於期每念之,常痛于骨髓,顾计不知所出耳!”荆轲曰:“今有一言可以解燕国之患,报将军之仇者,何如?”於期乃前曰:“为之奈何?”荆轲曰:“愿得将军之首以献秦王,秦王必喜而见臣,臣左手把其袖,右手揕其匈,然则将军之仇报而燕见陵之愧除矣。

将军岂有意乎?”樊於期偏袒扼腕而进曰:“此臣之日夜切齿腐心也,乃今得闻教!”遂自刭。

太子闻之,驰往,伏尸而哭,极哀。

既已不可奈何,乃遂盛樊於期首函封之。

于是太子豫求天下之利匕首得赵人徐夫人匕首取之百金使工以药淬之以试人血濡缕人无不立死者乃装为遣荆卿。

燕国有勇士秦舞阳,年十三,杀人,人不敢忤视。

乃令秦舞阳为副。

荆轲有所待,欲与俱;其人居远未来,而为治行。

顷之,未发,太子迟之,疑其改悔,乃复请曰:“日已尽矣,荆卿岂有意哉?丹请得先遣秦舞阳。

”荆轲怒,叱太子曰:“何太子之遣?往而不返者,竖子也!且提一匕首入不测之强秦,仆所以留者,待吾客与俱。

今太子迟之,请辞决矣!”遂发。

太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。

至易水之上,既祖,取道,高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。

又前而为歌曰:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!”复为羽声忼慨,士皆瞋目,发尽上指冠。

于是荆轲就车而去.终已不顾。

(选自《史记·刺客列传》)10.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()A.于是太子豫求天下之利匕首/得赵人徐夫人匕首/取之百金/使工以药淬之/以试人/血濡缕/人无不立死者B.于是太子豫求天下之利匕首/得赵人徐夫人匕首/取之百金使工/以药淬之以试/人血濡缕/人无不立死者C.于是太子豫求天下之利匕首/得赵人徐夫人匕首/取之百金使工/以药淬之/以试人/血濡缕/人无不立死者D.于是太子豫求天下之利匕首/得赵人徐夫人匕首/取之百金/使工以药淬之/以试人血/濡缕人/无不立死者11.下列对文中的相关内容的解说,不正确的一项是()A.竖子是古时对人的一种鄙称,犹言“小子”。

10 荆轲自主预习给下列加点的字注音曩.者()崤.山()居有间.()须臾.()偻.行()王翦.()揕.()偏袒..()扼.腕()焠.()濡.()忤.视()变徵.之声()资料链接【背景简介】荆轲的故事发生在战国末期的公元前 227年,即秦统一中国之前的六年。

当时,秦于公元前 230年灭韩,又于公元前 228年破赵,秦统一六国的大势已定。

地处赵国东北方的燕国是一个弱小的国家。

当初,燕王为了结好于秦国,曾将太子丹交给秦国作人质。

而“秦遇之不善”,太子丹于公元前 232年逃回燕国。

为抵抗强秦的大举进攻,同时也为报“见陵”之仇,太子丹想派刺客去劫持秦王,“使悉反诸侯之地”;或者刺杀秦王赢政,使秦“内有大乱”,“君臣相疑”,然后联合诸侯共同破秦。

荆轲刺秦王的故事,就是在这样的背景下发生的。

荆轲刺秦王失败之后,秦大举攻燕,于公元前 226年破燕,公元前 222年灭燕。

【刺客列传】这是一篇类传,依次记载了春秋战国时代曹沫、专诸、豫让、聂政和荆轲等五位著名刺客的事迹。

战国四大刺客——要离、专诸、聂政、荆轲。

专诸春秋时期吴国人,家住阳山之野,靠为人屠猪维持生计,当时伍子胥隐居于此,与其交好。

后来,吴公子光欲刺其兄吴王僚,来见伍子胥,请其荐一勇士,伍子胥荐了专诸。

为了刺杀吴王僚,专诸于是隐太湖学治鱼三月。

藏鱼肠剑于鱼腹,成功地刺杀了吴王僚。

当时,吴王僚之子公子庆忌与其手握兵权的母弟掩余、烛庸均被派出征楚国,因此,公子光谋成王位,即吴王阖闾。

要离春秋时期吴国人,因其折辱壮士丘迮,被推为天下勇士。

自吴王僚死后,阖闾立国,公子庆忌逃往艾城,招纳死士,接连邻国,欲待时乘隙,伐吴报仇。

公子庆忌骨腾肉飞,走逾奔马,手能接飞鸟,步能格猛兽,矫捷如神,万夫莫敌。

因此阖闾日夜忧虑。

时伍子胥又荐赢弱体细的勇士要离刺杀庆忌。

要离献计残身灭家,取得庆忌信任,终于成功刺杀了庆忌。

(典故“壮士断臂”即来源于此)专诸和要离成就了一代霸主吴王阖闾(春秋五霸之一)。