临床细菌培养鉴定流程及报告

- 格式:ppt

- 大小:275.00 KB

- 文档页数:54

包括显微镜检查、分离培养及鉴定、药敏试验等在的临床微生物的检验方法(检验程序)如何验证?很多人对此非常困惑。

由CNAS2016.5.30新鲜发布的《临床微生物检验程序验证指南》犹如一盏明灯给大家指明了具体的方向。

虽然是针对认可实验室制定的指南文件,其他实验室亦可参考。

部分容节选4.3 显微镜检查显微镜检查程序包括涂片制备、染色镜检和结果报告过程。

实验室在开展各种类型显微镜检查(如革兰染色、抗酸染色、墨汁染色等)前应对本实验室使用的检验程序进行验证,并由经培训有涂片镜检能力的实验室人员操作。

检查方法可包括手工染片法和自动化染片法。

所有样品及其盛放容器均应当作有传染性物质,并按照实验室生物安全要求进行操作。

4.3.1 验证要求显微镜检查程序的验证应包括能力验证/实验室间比对和实验室人员比对(当多名人员从事该项目时)。

如果没有可获得的能力验证或室间质评,实验室应自行组织实验室间比对(宜与通过认可的实验室比对)。

若实验室同时开展手工染片法和自动化染片法,应进行两种方法的实验室部比对。

4.3.2比对方案4.3.2.1 样品数量每项检查应使用至少 5 份样品进行验证,覆盖全部样品类型,无菌样品类型包含阴性和阳性结果。

实验室应优先使用已知结果的留样样品,当不可获取时可采用模拟样品。

4.3.2.2 检验程序按临床标本常规方式处理,由本岗位工作人员使用实验室检验程序进行涂片制备、染色、镜检、判读。

4.3.2.3 结果报告根据实验室程序文件规定进行结果报告,其中抗酸杆菌应根据“分级报告标准”报告镜检结果。

4.3.3 可接受标准每项检查的比对结果符合率≥80% 。

4.4.1 血培养血培养检验程序包括从病人血液采集、运送、接收、孵育及监测的全过程。

目前临床实验室广泛使用全自动血培养系统。

临床微生物实验室血培养系统性能验证的主要目的是评估系统使用的培养基能否用于培养临床常见微生物(包括酵母菌、厌氧菌、苛养菌等)以及仪器(自动化系统)能否及时检测出血液中的大部分病原菌。

细菌分离培养实验报告

实验目的:

通过对样品的细菌分离和培养,观察和鉴定细菌种类及其生长特征,为日后的研究奠定基础。

实验原理:

细菌分离培养是指将样品中的微生物通过特定的方法分离出来,并且在适宜的培养基上进行培养。

主要步骤包括选择样品、消毒、接种、分离和鉴定。

实验步骤:

1.选择样品:本次实验选用的是口腔拭子样品。

2.消毒:将口腔拭子放入细菌营养液中,充分均匀振荡,将细

菌营养液倒入灭菌瓶中。

3.接种:将灭菌瓶中的细菌营养液,均匀地涂抹在培养基平板上,用铁环进行接种。

4.分离:将铁环进行细菌分离,标记好分离点。

5.鉴定:根据样品的菌落形态、生长特征及其他相关检测方法,进行初步鉴定和筛选,待进一步的鉴定。

实验结果与分析:

在培养基平板上观察到了菌落的生长,初始生长时间为48小时。

根据菌落的形态、颜色、大小和特征等,初步判断菌落为链球菌属(Streptococcus)。

结论:

通过细菌分离培养实验,成功分离出一株链球菌属的菌落,并进行初步鉴定,为日后的进一步研究提供了基础。

细菌分离鉴定细菌分离鉴定[细菌分离鉴定]细菌分离鉴定目的要求:熟悉临床标本中常见的病原性细菌的分离鉴定方法,细菌分离鉴定。

实验内容:一、脓汁、咽拭子等标本中病原性细菌的分离与鉴定(一)标本采集1.脓拭子:用无菌棉签蘸取患处深部脓液或分泌物少许,置入无菌空试管内,送检。

2.痰拭子:用消毒容器收集病人痰液,用无菌棉签挑取脓稠痰块,置入无菌空试管内,送检。

3.咽拭子:嘱病人把口张大,用压舌板压住舌根,用无菌棉签迅速蘸取咽部分泌物,置入无菌空试管内,送检。

4.血标本:疑为败血症患者,在严格无菌操作下,静脉采血,床旁直接加入含50ml的肉汤瓶内,立即摇匀后送培养。

5.脑脊液:对疑似流脑患者,作腰椎穿刺取脑脊液,立即行直接床旁接种(送检过程中应注意保温)。

6.尿道、阴-道分泌物:对可疑淋病患者,男性可从尿道取材,取材时导尿管应进入尿道1cm~2cm,如为刚排尿,应等待1h左右;女性则可以从宫颈口取分泌物,当内窥器插入宫颈口后应稍等片刻,再旋转取出,取材应立即送检,不可放置冰箱。

(二)分离鉴定程序待检标本可直接做涂片染色检查鉴定,必要时可做分离培养、生化反应及致病性鉴定。

常见的致病性球菌检查程序如下。

直接涂片、革兰染色、镜检(形态、排列、染色性)脓、痰、咽拭子分泌物、脑脊液观察菌落性状、溶血性、色素血琼脂平板→涂片、染色、镜检↑挑取可疑菌落生化反应血液、穿刺液→肉汤培养基纯分离致病性测定↓药敏试验如培养液混浊时可涂片、染色、镜检(三)常见临床标本的检查方法1.脓拭子在脓汁中除了球菌外,也有杆菌存在,例如革兰阳性的有炭疽杆菌、白喉杆菌、结核杆菌、枯草杆菌等,革兰阴性的有大肠杆菌、绿脓杆菌、变形杆菌等,此外尚可有真菌、放线菌、螺旋体等。

材料(1) 标本:脓拭子(2) 培养基:血琼脂平板(3) 兔血浆、白色滤纸片、无菌生理盐水、载玻片方法脓汁→革兰染色→镜检↓↑血琼脂平板→观察菌落形态及溶血情况↓致病力试验(1)将脓拭子作革兰染色,镜检(先作培养再涂片以免污染),鉴定材料《细菌分离鉴定》()。

细菌培养实验报告10页一、实验目的1.学习基本的细菌培养方法及培养技术操作;2.建立对于好氧和厌氧细菌的文化、多种混合菌株的分离、鉴定和鉴别诊断的能力。

二、实验原理1.细菌培养的基本原理细菌是一种极微小的微生物,目前不能直接观察到细菌的生长和繁殖情况,因此对于细菌进行培养很重要。

培养细菌需要提供适合细菌生长和繁殖的营养物质和环境条件。

2.细菌的生长特征细菌的形态各异,能够在不同的培养液中生长。

细菌在一定条件下呈现出一定的特征,如生命周期长短、生长速度、形态大小等。

细菌生长的速度快慢需要考虑菌种的生长情况、营养物质的配比及培养液的配制等。

3.细菌培养液的种类常用的细菌培养液有:张力盐水:用于细菌的初步预处理和保存。

普通营养琼脂:可用于细菌的起始和生长。

肉汤:含有丰富的营养成分可以促进细菌的繁殖和生长。

4.细菌培养方法针对细菌的不同特性,可采用以下不同的培养方法:液体培养法:适合于单一细菌的培养或菌液的分离。

5.细菌增殖的过程细菌在适宜的环境下可以通过二分裂不断增殖,以形成细菌群落,在一定的培养时间内形成菌落。

三、实验过程1.操作步骤(1) 用无菌的玻璃棒在纯培养液上涂取刻有细菌种类名称的平板(包括Gram-阳性bacterium, Gram-阴性bacterium);(2)将菌液分别匀涂于平板上,压扁后用无菌铂璧沾于涂有菌液的地面上进行斜线传梭,然后用另一面无菌铂璧将菌清展开,并划成穿越菌落的3个段,用不同的铂璧将它们传梭到新的平板上。

(3)将待鉴定菌种涂抹于不同的含有富营养的胶状培养基上(肉汤、普通琼脂);(4)65℃下固化琼脂。

2.实验结果(1) 细菌的生长及形态特征。

(2) 菌落的色泽特征及繁殖速度。

四、实验结果分析通过对实验结果的观察和分析,我们可以得出以下3个方面的结论:(1)不同种类的细菌对于不同的培养基、培养液中的营养成分和环境条件的生长和繁殖速度不同;(2)细菌的生长和繁殖速度与其生长环境密切相关;(3)菌落的颜色、形状、大小和分布等都会受到生长环境的影响,并可用于细菌种类的鉴定和鉴别诊断。

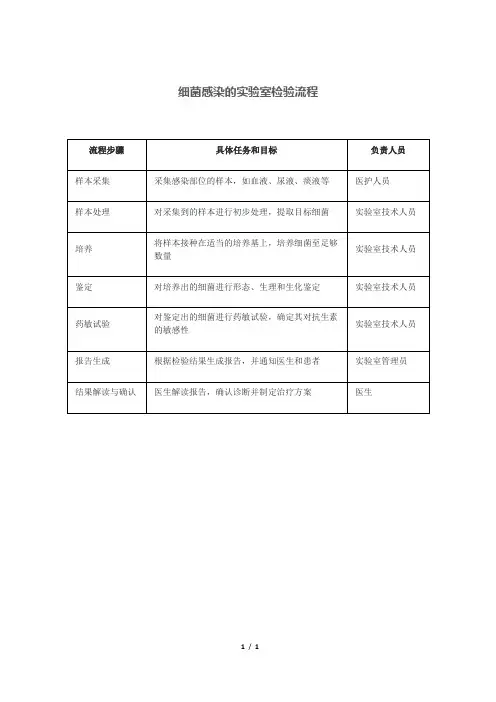

细菌诊断的流程1.临床医生收集患者的临床资料和症状表现。

The clinician collects clinical data and symptoms fromthe patient.2.进行体检和相关医学检查。

A physical examination and relevant medical tests are carried out.3.根据临床表现和检查结果判断是否存在细菌感染。

Based on the clinical presentation and test results, determine if there is a bacterial infection.4.收集患者的生物标本,如血液、尿液、脑脊液等。

Collect the patient's biological specimens, such as blood, urine, cerebrospinal fluid, etc.5.进行细菌培养,将标本放入含有营养物质的培养基中进行培养。

Culture the bacteria by placing the specimens innutrient-rich media.6.观察培养基中是否有细菌生长。

Observe the culture for bacterial growth.7.对生长的细菌进行染色,以便进一步鉴定。

Stain the growing bacteria for further identification.8.根据染色结果和形态特征初步鉴定细菌种类。

Preliminary identification of bacterial species based on staining results and morphological characteristics.9.进行生化试验,检测细菌对不同营养物质和药物的反应。

Conduct biochemical tests to test the bacteria's reactions to different nutrients and drugs.10.根据生化试验结果进一步确认细菌种类。

微生物的培养与鉴定实验报告刘琳1131428 环境科学同组:陈氏秋张一、实验目的1.学习微生物(细菌)鉴定的原理和方法。

2.掌握微生物(细菌)的快速鉴定操作步骤与自动化分析技术。

3.利用所学知识,分析并掌握微生物(细菌)的鉴定思路。

4.强化生物学知识,提高学生动手操作能力。

二、实验原理细菌鉴定是细菌分类学中最实用的部分,与工、农业生产及人类生活有着密切的联系。

在动、植物检疫,食品卫生检验,人类及动、植物病原诊断,环境微生物学研究等领域均需要细菌鉴定方面的工作。

细菌的鉴定是确定一个新的分离物是否属于一个已被命名的分类单元的过程。

主要包括分离培养、显微镜观察、生理生化试验、血清学检验和动、植物接种等环节或技术。

此外,还有噬菌体敏感性及抗生素敏感性试验等。

细菌鉴定首先要有一个分类系统做基础。

根据这个分类系统,找出各分类单元间相互区分的一系列特征,构成一个鉴定系统,即细菌鉴定的检索表。

换言之,检索表由一系列有关细菌特征的问题构成,这些问题引导人们通过一个分类系统来确定一个菌株的分类地位。

检索表有双歧式和表格式两种形式。

本实验采用表格式检索表。

表格式检索表(鉴定特征表) 只对分类群的特征进行总结。

而不给分类特征以等级化的排列。

表格式检索表往往包含较多的性状特征,因而看起来比双歧式复杂。

但比双歧式优越。

表格中记为“﹢”的结果是该分类单元中90%以上的成员为阳性的特征。

因此,允许被鉴定对象的个别特征不确定。

三、实验材料器材:ID32E接种条、6cm培养皿、接种环、火焰灯、接种台、恒温培养箱、ATB Expression仪、移液管、移液枪药剂:生理盐水、培养18~24h的接种菌、石蜡油、James 指示剂四、实验步骤1.准备好ID32E接种条、6cm培养皿、接种环、火焰灯、移液管、移液枪、接种菌、石蜡油、生理盐水等用品,放到接种台上,并打开火焰灯。

2.用移液管移取5ml的生理盐水加入到6cm培养皿中。

3.把接种环放到火焰灯上烧红(保证细菌全部烧死),之后在旁边冷却,等温度降至100°左右时放入接种菌试管中的琼脂部分再冷却至常温,之后挑取接种菌,并放到培养皿中涂布均匀。

一、实验目的1. 掌握细菌分离和鉴定的基本原理和方法。

2. 学会使用培养基和试剂进行细菌的分离和鉴定。

3. 培养无菌操作技能,提高实验操作的准确性。

二、实验原理细菌分离鉴定是微生物学的重要实验技术之一,通过对细菌的分离、培养、观察和鉴定,可以了解细菌的形态特征、生理生化特性以及致病性等。

实验过程中,常用的方法有平板划线法、涂布分离法、显微镜观察、生化反应等。

三、实验材料与试剂1. 实验材料:土壤、水、牛肉膏、蛋白胨、琼脂、葡萄糖、乳糖、酵母提取物、氯化钠、硫酸铜、氢氧化钠、酚红指示剂等。

2. 实验试剂:无菌水、无菌棉签、无菌平板、无菌试管、无菌移液器、酒精灯、火焰灯、显微镜、烧杯、玻璃棒、试管夹、镊子等。

四、实验方法1. 土壤样品的采集:在野外选择合适地点,采集表层土壤样品。

2. 培养基的制备:将牛肉膏、蛋白胨、琼脂等按比例混合,加入适量的水,煮沸溶解,冷却至50-60℃,加入酚红指示剂,调整pH至7.2-7.4,分装于无菌平板中,待凝固。

3. 平板划线法:将无菌棉签蘸取土壤样品,在平板上划线,划线方向要垂直,重复划线,使细菌分散。

4. 涂布分离法:将无菌棉签蘸取土壤样品,均匀涂布于平板表面,用无菌镊子轻轻按压,使细菌均匀分布。

5. 微生物培养:将平板倒置,放入培养箱中,37℃恒温培养24小时。

6. 鉴定:观察菌落特征,如颜色、形状、大小等,根据菌落特征进行初步鉴定。

7. 生化反应:将纯化后的细菌接种于含有不同底物的培养基中,观察细菌的生长情况,进行生理生化鉴定。

五、实验结果与分析1. 菌落特征:在平板上观察到多种菌落,颜色、形状、大小各异。

2. 生化反应:通过生理生化反应,初步鉴定出以下细菌:(1)金黄色葡萄球菌:菌落呈金黄色,边缘整齐,表面光滑,有光泽,触之粘稠。

生化反应:发酵葡萄糖、乳糖、麦芽糖,不发酵蔗糖、鼠李糖;产生吲哚、硫化氢、氨气;不产生过氧化氢酶。

(2)大肠杆菌:菌落呈白色,边缘整齐,表面光滑,有光泽。