创造学第一章

- 格式:pdf

- 大小:166.79 KB

- 文档页数:6

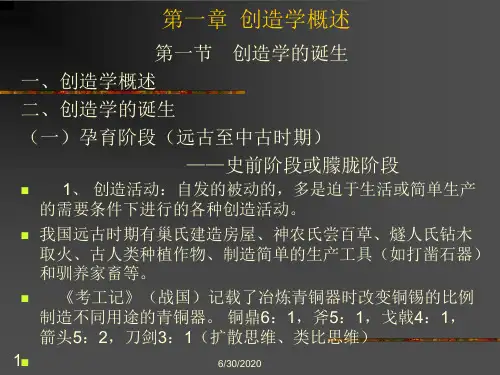

第一章、创造 (1)1.创造基本概念2.创造的特点3.创造的类型4.创造的主观动因5.创造过程6. 创造与相关概念第二。

创造学 (2)1.创造学的涵义2. 创造学的性质 3.创造学的研究目的 4.创造学的基本原理 5.创造学的产生与发展第三、创造力 (2)1.创造力的含义 2.创造力的特征 3.创造力的能级 4. 创造力的构成5. 创造力的类型6. 创造力开发7. 创造力测评8. 创造力测评方法第二章 创新性思维及思维障碍 (3)第一节 创造性思维概念及特征 第二节 创新性思维的过程 第三节 创新思维训练的原则 第四节 常见的思维障碍极其突破第三章 方向性思维 (7)第一节 扩散思维和集中思维 第二节 正向思维和逆向思维第四章 形象思维 (9)第一节 想像思维 第二节 联想思维 第三节 直觉思维 第四节 灵感思维第五章 逻辑思维 (12)第一节 逻辑思维概述 第二节 归纳思维 第三节 演绎思维第六章 创造原理 (15)第一部分:发明创造的十个原理 第二部分:发明创造的原则第七章 知识产权与专利相关知识 (19)第一节 知识产权基本知识 第二节 专利相关知识第八章 设问法 (24)第一节 方法概述 第二节 典型技法——奥斯本检核表法 第三节 引申技法——5W1H 法、和田12法、系统提问法第九章 列举法 (27)第一节 列举法概述 第二节 典型技法——属性列举法 第三节 引申技法第一章、创造1. 创造基本概念概括地认为:创造就是首创或改进的形形色色的事物。

所谓事物是指客观存在的一切物体和现象。

自然界的一切物体及其变化的现象和人类社会的一切活动现象及其发展变化的状况都可称为事物。

* 首创或改进的事物就是创造(分自然的创造和人类的创造)。

所谓创造,是指人们首创或改进某种思想、理论、方法、技术和产品的活动。

“第一创造性”:“首创”。

它是指人类历史中出现的重大发明和创造,第一创造性是为少数人所拥有的活动。

一几个基本概念:1 何谓创新创新就是建立一种新的生产函数, 在经济活动中引入新的思想,方法,以实现生产要素的新的组合.2 创新的五个方面1).引入一种新产品或提供一种产品的新质量. 2).采用一种新的生产方法.3)开辟一个新的市场.4).获得一种原料或半成品的新来源.5).实行一种新的组织方式.3创造是研究人类创造发明活动规律的科学。

创造学的研究对象:它以创造者、创造过程、创造力、创造原理、创造方法、创造条件、创造教育、创造评价等为主要研究领域,涉及数学、物理、化学、历史、社会、教育、心理、哲学、思维、管理等门类的自然科学和社会科学。

第一章创造性思维第一节创造性思维与再造性思维请思考以下两个问题:1使用软木制成的瓶塞,同时适用于正三角形、正方形、圆形三种瓶口。

2.用一把直尺量出正方体木块对角尖间的距离。

对于问题1我们可有如下的思考。

第一,可将正方形、圆形、三角形的瓶塞依次排列,组合成一个不规则的多面瓶塞。

第二,我们可做出一个在三个侧面分别可视为三角形、正方形、圆形的三面体(如图1—1)作为瓶塞。

第三,可将软木粉碎,再装入一木袋中,这个瓶塞也将满足要求。

在以上三种答案中,第一种答案是由已有的三种瓶塞组合而成的,这种思考属于再造性的;第二、第三种答案是较为新颖、独特的,这种思考是具有创造性的。

对于问题2,我们至少可以提出四种解法。

解1:选用直尺量出任一面上的对角线长及——条棱长,然后运用勾股定理进行运算即得所求。

解2:可将正方体的任一顶点A、与桌角(或书角)对齐,将A点的两边与桌角的两边沿对齐,然后沿一条桌沿翻动一次正方体,此时在正方体的前方位置上出现一个“虚木块”,我们可直接用直尺测出虚木块的对角尖长,它等于所求(如图1—2)。

解3:可用纸将木块包起,制成为一个正方体的木盒,然后,可将直尺伸入其内测量。

解4:可将木块夹持于墙角,在对角尖点的位置作出标记,可用绳标记出二标记点间的距离,再用直尺量出。

艺术设计中的创造思维(第一章)第一部分二十世纪的文化背景与创造思维第一章、新经济的兴起第二章、后现代与后现代文化、后现代艺术第三章、创新、创造学、创造力开发热身训练附1:创造力测量附2:哲学派别、艺术哲学派别、艺术派别列表第一章新经济的兴起1-1近年世界经济的变化一、世界500强排名及收入状况2001(1-2)二、实力分析1)、美国企业在500强中占绝对优势,日本次之。

五国企业在五百强中的比例:1996年五国企业在500强中占81%2001年五国企业在500强中占75.2%2002美192 日88 欧150其余7个国家每个占10个左右。

2)、中美经济实力比较五百强中前五名与中国企业比较(亿美圆)年中国与美欧国家经济实力比较2)城市化比率3)、美国近年的发展美国近两年的情况:按美国政府公布的统计数字,2001年美国国内生产总值为10.2万亿美元。

2002年第三季度以年率计算,美国的生产总值大约为10.5万亿美元。

从经济增长速度来看并不快,但从绝对增长值来说仍很可观。

2002年同2001年相比,初步估算增长值也可在3000亿美元上下,大约相当于非洲所有国家一年的生产总值。

用美国经济与其他西方国家比较:2000年的全世界的国民总收入来衡量的国民生产总值为31.3万亿美元。

美国为9.6万亿美元,占世界总收入的30%多一点,排在第一位。

第二位是日本,为4.5万亿美元,占世界总收入的近15%,不到美国的一半。

德国排在第三位,总值为2万多亿美元,不到日本的一半。

7个经济规模最大的西方国家中,德、英、法、意和加拿大5个国家的总收入加起来只有不到6.8万亿美元,仅为美国的70%。

即使加上日本,6个国家的总收入也只有11.3万亿美元,只比美国一个国家多了近1.7万亿美元。

摘自:《环球》2003年第2期王振华文)1-2、美国“新经济”奇迹自从1991年4月以来,美国经济已连续增长80多个月,远远超出战后美国增长周期平均50个月的水平。

第一章绪论第一节创造学的研究对象一、单项选择题1.1565 年在《法国诗学要略》中,提出创造学意义为“创造是一切东西的本源”的学者是() A 培根 B 龙沙 C 笛卡儿 D 狄德罗2 .创造学的发源地为:() A 英国 B 法国 C 德国 D 美国3 .创造学的研究对象是: ( ) A 人类的创造活动 B 人类的思维活动 C 人类的政治活动 D 人类的经济活动4 .创造学的研究内容主要涉及: ( ) A 创造原理与创造力 B 创造方法与创造技巧 C 创造科学与创造理论 D 创造原理与创造方法5 .提出著名的创造过程四阶段说的是() A 陶行知 B 沃勒斯 C 吉尔福 D 爱因斯坦6 .对“创造”理解正确的是:() A 首创前所未有的事物 B 发现已有的事物 C 发现已有但未知的事物 D 制造已有事物7 .创造的本质特征在于它的目的性、新颖性和() A 主观能动性 B 客观能动性 C 创造性 D 创新性8 .“我解决过的每一个问题都成了一个模式,我以后用它来解决其他问题”() A 狄德罗 B 康德 C 笛卡儿 D 黑格尔9 .创造活动的主体是() A .环境 B 动物 C 植物 D 人10 .企业创新的最直接的目的是() A 新的利润 B 发展生产 C 扩大销售 D 注重产品质量11 .创造主体借以展开创造活动的方法与条件是() A 创造手段 B 创造条件 C 创造对象 D 创造者12 .从科学发现成果的性质看,科学发现可分:() A 事实型和理论型 B 预见型和偶然型 C 主动型和被动型 D 宏观型和微观型13 .从科学发现的过程特点分,科学发现可分 ( ) A 事实型和理论型 B 预见型和偶然型 C 主动型和被动型 D 宏观型和微观型14 .以问题为中心的创造过程模式表明,一切创造活动始于() A 问题的提出 B 问题的解决 C 问题的分析 D 问题的设计15 .以问题为中心的创造过程模式表明,一切创造活动终于() A 问题的提出 B 问题的解决 C 问题的分析 D 问题的设计16 .以下哪句诗歌能反映出思维突变过程中,创造者在明朗阶段的心境() A 众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处 B 衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴 C 借问酒家何处有,牧童遥指杏花村 D 举头望明月,低头思故乡17 .你认为机遇是() A 必然性 B 偶然性 C 前因 D 后果18 .法国微生物学家巴斯德曾说“在观察的领域里,机遇偏爱那种有准备的头脑”,这句话反映了() A 善于捕捉机遇 B 善于创造机遇 C 善于分析机遇 D 善于错过机遇19 .下列排序正确的是() A 创造、产生需要、满足需要 B 创造、满足需要、产生需要 C 产生需要、创造、满足需要 D 满足需要、产生需要、创造 20 .下列属于科学家与发明家的人格特征的是() A 有超越能力 B 自然流露 C 自我欣赏 D 情绪激动21 .高夫认为人格分为() A 2 种 B 6 种 C 8 种 D 10 种22 .“所研究的问题必须能够产生优美而正式的解答”的创造人格类型为:() A 主动型 B 热心型 C 诊断型 D 审美者23 .“对于方法学上以及数理分析与观念化的问题极感兴趣。

第一讲基础概念一、创造1. 创造基本概念概括地认为:创造就是首创或改进的形形色色的事物。

所谓事物是指客观存在的一切物体和现象。

自然界的一切物体及其变化的现象和人类社会的一切活动现象及其发展变化的状况都可称为事物。

首创或改进的事物就是创造,例如星云的收缩创造了星球,地壳的运动创造了山脉湖泊……这些属于自然的创造。

再如,古人类在劳动中创造了工具,人类在探寻自然的奥秘的过程中创造了各种自然科学,在探寻社会发展规律的过程中创造了各种社会科学……这些属于人类的创造。

所谓创造,是指人们首创或改进某种思想、理论、方法、技术和产品的活动。

有关专家将人类的创造分为“第一创造性”和“第二创造性”。

“首创”就属于“第一创造性”。

它是指人类历史中出现的重大发明和创造,如中国的“四大发明”、爱因斯坦的相对论、瓦特的蒸汽机等。

第一创造性是为少数人所拥有的活动。

“改进”是属于第二创造性。

它是指人们在理解和把握某些理论与技术的基础上,根据自身的条件加以吸收和溶解,再创造出大量的具有社会价值的新事物。

第二创造性是较为广泛的社会性活动。

2. 创造的特点(1)目的性人类和其他动物的根本区别在于人的能动性,任何创造性活动者都是有目的的,人们总是为了某种目的而从事创造活动。

像瓦特发明蒸汽机、爱迪生发明电灯等,如企业的新产品开发、组织机构重组等。

(2)新颖性创造活动与人类其他活动的最大区别是其具有的新颖性。

新颖性、主要表现在创造活动的结果上。

有些是全新的结果,如电灯的发明,有些是局部的革新,或对原有产品的重新设计等。

(3)否定性“新”的事物总是对“旧”的事物一定程度的否定,创造活动是新事物的产生活动,必然包含对过去或现在事物的否定,即使是全盘接受旧事物而增加某些特性也是对旧事物没有增加的特性所产生结果的否定,这才导致增加新特性。

步行——自行车——汽车——飞机。

(4)过程性尽管有些创造活动很短暂甚至于说不清道不明其中的详细步骤,但是任何创造活动都是一个在时间甚至于空间有一定持续性并且有资源消耗的过程。

目前有许多学者提出了不同的过程模式,如美国人提出的三阶段模式:发现问题、提出假说、解决问题;英国人提出的四阶段模式:准备、酝酿、明朗和验证等。

(5)实践性任何的创造活动都是为了满足一定实际需求的,只有真正创造出与其他事物不同的新事物的活动才能称为创造,不能把凭空想象而没有任何结果的活动称作创造。

实践性一方面指满足实际需求而产生新的事物,另一方面指创造过程是一个实践的过程。

(6)持续性持续性是指创造活动能够而且必须不断进行下去的特性。

对于没有的事物可以通过创造活动予以创造,对于已经存在的事物可以通过创造活动不断改进,而且从宏观角度讲,不同的时空都会存在不同层次的创造活动。

(7)主体依赖性创造活动都是有人参与的活动,人是创造活动的主体,具有创造力的是人而不是其他。

不同的人或组织由于知识、经历、能力及周围环境对其影响的不同而具有不同的创造力,导致不同的创造结果,某种程度上创造活动过程也是不同的。

同样从事同一研究发明,有些人做出来了,有些人没有做出来,也可能有些人虽然做出来但是时间上却慢了几拍。

(8)普遍性创造活动普遍存在于人们的各种不同类型的活动之中,并不是某些地区、某些时间或某些人所独具的活动。

我国教育家陶行知先生曾讲道:处处是创造之地,天天是创造之时,人人是创造之人。

3. 创造的类型人们把创造活动进行了不同的分类,可以按照创造的内容将创造分为物质财富的创造、精神财富的创造和社会组织的创造等。

(1)物质财富的创造主要是指创造的成果是物质领域的事物。

如研究设计生产一种有形的物质产品,如桥梁、卫星等。

(2)精神财富的创造主要是指创造的成果是精神领域的东西,如小说家创作一本小说、剧团导演新的话剧、画家创作一幅新作等。

(3)社会组织的创造主要是指人类社会宏观和微观的为了一定目的的组织机构的创造,如不同的社会制度、不同的公司制度等。

还可以将创造按照创造过程的表现形式划分为科学研究、技术发明和艺术创造等。

(1)科学研究主要是指人类科学领域的探索,需要科学工作者善于发现科学事实,设计新的探索方法,大胆猜想,提出假说和预见,这一切都需要高度的创造性。

科学上的创造也称发现。

(2)技术发明是指人类技术领域的实践,需要从事技术和生产的各类人员,经济有效地解决技术问题、设计技术方案或技术装置。

这也同样需要商度的创造性。

技术上的创造有不同层次,按创造性由低到高分为技术革新、方案设计、发明、技术创新。

(3)艺术创作在艺术领域中,作家和艺术家依据丰富的生活经验,需要用创造性思维构思作品,揭示人生的哲理和美的规律,从而丰富人的精神生活。

艺术领域的创造也称创作或塑造艺术形象。

4. 创造的主观动因创造的主体:也称创造者,一般是指进行创造的国家、团体或个人。

人们会源于各种不同原因而进行创造。

想要一种新的食物而创造一种新的烹饪方法,想要一种新服装而进行服装设计,想写一本小说而进行创造性写作,想开发一种新产品而进行产品创造,想改变目前不良的组织结构而进行组织刨新,想克服一个困难要创造一种新的方法,如此等等。

归根到底人们的创造活动是为了满足需要的。

5. 创造过程创造活动作为人的一种社会行为有其过程性。

因此,分析其过程的基本构成,有助于揭开创造活动的秘密,发现其内在的规律性。

由于过程本身包含着方法的意义,了解创造过程的构成,把握其规律,有助于人们学会创造,以及提高创造活动的效率。

美国著名创造学家奥斯本的三阶段模式:发现问题——提出假说——解决问题;英国著名心理学家沃勒斯的四阶段模式:准备——酝酿——明朗——验证;著名英国设计方法学家劳森的五阶段模式:初识——准备——孕育——启发——验证;考察人们的创造过程,可以把创造活动划分为相对独立的四个阶段:创造过程6. 创造与相关概念对于创造活动,人们除了用创造一词表示之外,还常用一些不同的词汇,如发现、发明、创新、探索、革新、创作等。

(1) 创造与发现发现是指经过研究、探索等看到或找到前人没有看到和找到的事物或规律。

它包含新的科学事实的发现和新的科学规律和理论的发现两类。

从新的科学事实的发现看,哥伦布发现美洲新大陆、陕西农民发现秦始皇兵马俑、紫金山天文台发现小行星等部属于这一类发现。

从新的科学规律和理论的发现看,哥白尼的“日心说”,达尔文的“进化论”,爱因斯坦的“相对论”,均属于这类发现。

1957年,李政道和杨振宁因“发现宇称原理的破坏”而被授予诺贝尔物理学奖。

1976年丁肇中因“发现一类新的基本粒子”而获得诺贝尔物理学奖。

德法科学家发现巨磁电阻效应获诺贝尔物理学奖。

发现是创造的一种体现,但并不是所有的创造都是发现。

创造与发现是包容和被包容的关系。

(2)创造与发明发明是指人类运用自然规则研制出新的事物或新的方法。

这些事物或方法是过去没有的。

它包括新产品的研制和新方法的发明两类。

从新产品的研制看,中国四大发明中的火药和指南针,就属此类。

在中国发明此物之前,这些东西世界上是没有的。

从新方法的发明看,中国四人发明中的造纸术和印刷术,便属于此类,它们是当时世界上首创的新方法。

纳米技术、克隆技术也分别是20世纪60年代和90年代创造的新技术方法。

再如,最近美国研究人员研究出的用废弃手机来种植花卉的方法也属于发明的新方法。

发明与专利相对应,从获取专利的3个条件:“实用性、创造性和新颖性”来看,发明也是一种创造,创造和发明的关系也是包容和被包容。

(3)创造与创新创新是从英文innovate(动词)或lnnovation(名词)翻译过来的。

根据韦氏词典所下的定义,创新的涵义为:引进新概念、新东西和革新。

美国经济学家熊彼特在1912年出版的《经济发展理论》一书中给创新下的定义是“生产要素的重新组合”。

其形式包括五种:引进一种新产品;开辟一个新市场;找到一种原料的新来源;发明一种新工艺流程;采用一种新企业组织形式。

从总体上来说,创造与创新的共同点是二者都具有新颖性这一本质特征,创新与创造还是可以通用、互用的。

但二者也有一定的差别,其差别之一是,创造比较强调过程,创新比较强调结果。

例如,可以说“他创造了一种新方法,这种方法具有创新价值”;差别之二是,创造强调自身的新颖性。

不一定有比较对象,而创新则强调与原有事物相比较,例如,“黑白电视机的问世体现为一种创造成果的诞生,彩色电视机的出现是对黑白电视机的创新。

”其他:探索多体现创造过程中的思想行为;革新多体现为技术和工艺方面的创新;创作体现为文学艺术方面的创造。

二、创造学1.创造学的涵义:创造学是一门新兴的边缘性科学。

所谓科学。

是指正确反映自然、社会和思维的知识体系。

它的任务是通过事物一些偶然的、表面的现象去发现事物内部的本质联系,发现事物发展的客观规律,并以这些客观规律的知识指导人们进一步改造客观世界。

而何谓创造学呢,1999年版《辞海》对其的解释是:“研究人类的创造能力、创造发明过程及其规律的科学。

”2. 创造学的性质(1)创造学是一门边缘性综合性的学科。

创造学是一门社会科学与自然科学交叉的边缘科学,属于软科学范畴。

创造学研究的领域涉及到人类社会活动所有的领域,如科学、技术、文学、艺术、体育、管理、政治、军事等;它还逐步形成许多分支学科,如创造心理学、创造方法学、创造教育学、创造工程学、创造环境论等。

也形成了一些应用科学,如创造性经营学、医学创造学、地质创造学等。

这些分支学科和应用学科更体现其边缘性。

(2)创造学是一门新兴的应用性的学科。

创造学诞生于20世纪30年代,距今只有70多年的历史,它与古老的哲学相比,与其他很多社会科学和自然科学相比,实在是一门年轻的、新兴的学科。

(3)创造学是一门引领未来的超前性的学科。

创造具有超前性,而以指导和启迪创造力开发为己任的创造学就更具有超前性了,可以说,创造学是引领末来,创造美好未来的学科。

据资料统计,近二十年的科技发展,比2000年历史的成果还要多。

截止到2005年,新成果又增加一倍,预计到2020年,新成果将增加4~5倍,到2050年,99%的新成果是现在所没有的,发明家总是在做前人没有做过的事情。

创造学总是在引导包括发明家在内的人们走在时代的前头或率先走向未来。

所以说,创造学是一门引领未来的超前性的学科。

3.创造学的研究目的创造学的研究目的只有一个,即尽快开发每一个普通人的创造力,提高其创造性,即使普通人也能够进行创造活动,也使那些创造型人才能不断提高创造活动的质量。

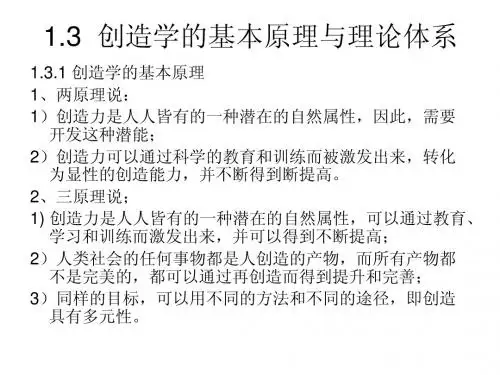

4.创造学的基本原理创造学的基本原理是学科的重要立论基础。

对这一问题,学术界有两种提法:一是两原理说,一是三原理说。

创造学的两条基本原理是:(1)创造力是人人皆有的一种潜在的自然属性,即人人都有创造力,因此都具有开发的创造潜能。

在我国古代,孟子就有“人人皆尧舜”的说法,这可谓是“创造力人人皆有的”一种朴素思想。