10.2 平移(第3课时 平移的特征)

- 格式:ppt

- 大小:616.50 KB

- 文档页数:1

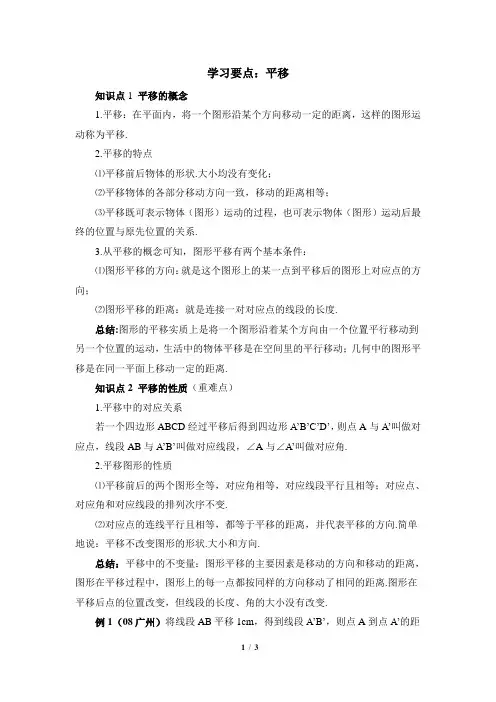

学习要点:平移知识点1平移的概念1.平移:在平面内,将一个图形沿某个方向移动一定的距离,这样的图形运动称为平移.2.平移的特点⑴平移前后物体的形状.大小均没有变化;⑵平移物体的各部分移动方向一致,移动的距离相等;⑶平移既可表示物体(图形)运动的过程,也可表示物体(图形)运动后最终的位置与原先位置的关系.3.从平移的概念可知,图形平移有两个基本条件:⑴图形平移的方向:就是这个图形上的某一点到平移后的图形上对应点的方向;⑵图形平移的距离:就是连接一对对应点的线段的长度.总结:图形的平移实质上是将一个图形沿着某个方向由一个位置平行移动到另一个位置的运动,生活中的物体平移是在空间里的平行移动;几何中的图形平移是在同一平面上移动一定的距离.知识点2 平移的性质(重难点)1.平移中的对应关系若一个四边形ABCD经过平移后得到四边形A’B’C’D’,则点A与A’叫做对应点,线段AB与A’B’叫做对应线段,∠A与∠A’叫做对应角.2.平移图形的性质⑴平移前后的两个图形全等,对应角相等,对应线段平行且相等;对应点、对应角和对应线段的排列次序不变.⑵对应点的连线平行且相等,都等于平移的距离,并代表平移的方向.简单地说:平移不改变图形的形状.大小和方向.总结:平移中的不变量:图形平移的主要因素是移动的方向和移动的距离,图形在平移过程中,图形上的每一点都按同样的方向移动了相同的距离.图形在平移后点的位置改变,但线段的长度、角的大小没有改变.例1(08广州)将线段AB平移1cm,得到线段A’B’,则点A到点A’的距离是解析:本题考查平移的知识,在平移时要注意平移的方向及平移的距离,还应注意平移的特征:即对应点的距离等于线段平移的距离,所以点A到点A’的距离1cm.知识点3 利用平移的性质作图1.平移作图的步骤⑴分析题目要求,找出平移的方向和平移的距离;⑵分析所作的图形,找出构成图形的关键点;⑶沿一定的方向,按一定的距离平移各个关键点;⑷连接所作的各个关键点,并标上相应字母;⑸写出结论(方格纸作图可以不写结论)2.确定一个图形平移后的位置的条件⑴图形原来所在的位置;⑵图形平移的方向;⑶图形平移的距离.3.平移的作用通过迁线、迁角、迁图形,把原来比较分散、缺乏联系的条件集中到有关新的基本图形中去,为解决问题提供很大的方便.知识点4 平移作图的考查1.平移作图的常见考查形式⑴已知原图和一对对应点,作出平移后的图形;⑵已知原图和一对对应角,作出平移后的图形;⑶已知原图和平移的方向及距离,作出平移后的图形.上述形式的实质都是根据定义.平移方向.平移距离进行作图.2.平移作图的方法对于给出原图和一对对应点的题目,原图中的对应点到所给对应点的连线方向即为平移方向,连接对应点的线段的长度为平移距离.例2 已知图1和图2中的每个小正方形的边长都是1个单位.将图1中的格点△ABC,先向右平移3个单位,再向上平移2个单位,得到△A1B1C1,请你在图1中画出△A1B1C1.解析:将图1中的格点△ABC 的三个顶点A 、B 、C 分别向右平移3个单位,再向上平移2个单位,得到对应点A 1,B 1,C 1,顺次连结A 1B 1,B 1C 1,C 1A 1,得△A 1B 1C 1,则△A 1B 1C 1为△ABC 平移后的三角形.本题还可以先将△ABC 的三个顶点A 、B 、C 分别上平2个单位,再分别向右平移3个单位,也可得到△A 1B 1C 1.请同学们试一试.A B C图2 图1。

10.2.2平移的特征教材分析1.本节课主要内容:平移的特征。

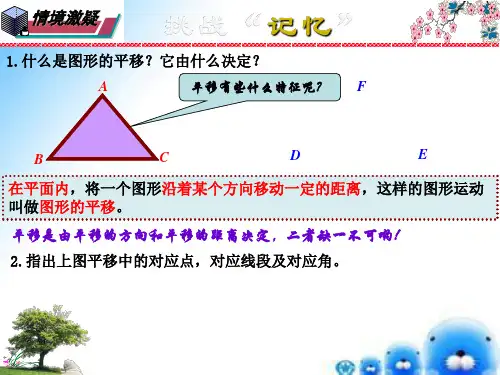

2.平移是生活中处处可见的现象,认识了平移的特征才能有效的完成图形的平移.本节课的教学目的是使学生在具体实例中感知平移现象,认识平移的特征,并渗透生活中处处有数学的思想,让学生在学习的过程中体验数学的美.利用学生爱说爱玩的特点,并结合课件的效果,让学生进一步理解平移的特点,感受数学与生活的密切联系.本节课在授课过程中学生容易理解的有以下几点:1. 图形在平移后形状和大小都不变.2. 通过平移现象的感知,平移后的对应点,对应线段,对应角能准确的找到.3.对应线段平行且相等;对应角相等.4.对应点所连的线段平行且相等.学情分析本节课在授课过程中学生容易理解的有以下几点:1. 图形在平移后形状和大小都不变.2. 通过平移现象的感知,平移后的对应点,对应线段,对应角能准确的找到.3.对应线段平行且相等;对应角相等. 4.对应点所连的线段平行且相等.本节课在授课过程中学生由于各种原因容易出现以下误解和错误的地方: 1.有些学生由于对方法记忆的模糊,导致对平移直尺画平行线产生错误甚至不会画.2.该阶段的学生正处在直观形象思维阶段,他们会把两幅图之间的距离看作是平移的距离,导致在计算平移的距离时会出现错误.3.学生的思维欠缺全面性,在探索平移的特征时归纳不完善,如对应线段位置上可能在一条直线上,对应点所连的线段在位置上也可能在一条直线上这两点容易忽略.4.有些同学在画图时容易将平移的方向和距离忽略,而仅仅凭借感觉画出及其相似的图形,通过目测认为平移后的图形大小形状没有改变.(1)在教学过程中安排了小组交流活动,这样可以让学生把遗忘的知识相互补充,互相当老师并纠正画平行线的方法,也起到了培养学生的合作,交流与探索的精神.(2)由于该阶段的学生正处在直观形象思维阶段,他们会把两幅图之间的距离看作是平移的距离,针对这一问题可以通过具体的实物教具操作或运用多媒体演示让学生亲眼观察;然后让学生自己平移手头的实物亲身体会,这样双管齐下使学生理解平移的距离.(3)学生的思维欠缺全面性,在探索平移的特征时归纳不完善,针对这些情况在课堂上针对不同的情况给予不同的实例,通过教师启发诱导,学生观察讨论得到对应线段位置上可能在一条直线上,对应点所连的线段在位置上也可能在一条直线上这个结论.(4)在练习环节有些同学在画图时容易将平移的方向和距离忽略,针对这一问题让学生利用方格纸画图,这样的题起点低,容易理解,能激发学生学习的浓厚兴趣,这样较容易确定平移的方向和距离,学生能较快利用平移的特征进行作图,即将图形的移动转化为点的移动;也可以借助多媒体演示帮助学生纠正错误教学目标:掌握平移的特征,理解“对应线段平行且相等,对应角相等”以及“对应点所连的线段平行且相等”,会根据平移的特征作图;教学重点与难点:探索平移的特征,能按要求作出简单的平面图形平移后的图形;教学过程:一、提纲导学:1.复习提问什么叫做平移?平移有何特征?2.创设情境,导入新课如图10.2.5,在画平行线的时候,有时为了需要,将直尺与三角尺放在倾斜的位置上.但不管怎样,我们总可以推得A′B′∥AB, A′B′=AB,∠B′=∠B.同时也有A′C′∥, A′C′=,∠C′=.图10.2.5你能得到什么结论?3.出示导纲问题一:1.在平移过程中,对应线段也可能在2. 平移后的图形与原来的图形的对应线段,对应角,图形的形状与大小都发生变化。

10.2.2 平移的特征一、教学目标1、知识与技能:(1)掌握理解平移的特征。

(2)能根据所给的条件利用平移的特征作出平移后的图形。

2、过程与方法:经历观察、操作、欣赏探索平移的基本特征,培养学生主动探究、合作交际和解决问题的能力和动手能力。

3、情感与价值观:在教学中创设教学情境去激励诱发学生,激发其兴趣,培养他们独立主动的进取和创造精神,形成良好的心理品质,从而促进学生身心健康发展。

二、教学设想在七年级对“平行线”一章学习的基础上,学生学会了画已知直线的平行线,通过画平行线,学生对平行移动已经具备了一定的感知,因此本课设计观察、测量等活动来探索平移的特征,并在教学中引导学生独立思考、小组讨论、竟争上台汇报等方法进行本课学习,让学生自己获得知识。

三、教材分析经过七年级对“平行线”一章的学习,学生学会了画已知直线的平行线,通过画平行线,学生对平行移动已经具备了一定的感知,以此为基础,通过设计观察、测量等活动来探索平移的特征。

但在本节课的学习中,学生很可能在探索平移的特征时总结不完善,对平行线的方法记忆模糊。

针对这种情况,在教学中引导学生独立思考、小组讨论、竟争上台汇报等方法进行,让学生自己获得知识.四、教学重点、难点重点:平移的特征及应用难点:正确理解平移的特征五、教学方法本节课采用“观察演示,引导发现”的方法来进行教学,教会学生自主探索的学习方法。

六、教具准备多媒体课件七、教学过程B'A'C'础上采用竞争机制,推动了课堂进程,加快了课堂节凑,同时使课堂气氛达到最高潮。

)【知识反馈】例:(课本P116试一试)画出将图中△ABC向右平移4格后的△A′B′C′,然后再画出将△A′B′C′向上平移3格后的△A″B″C″。

变式1:如图,△ABC经过平移到△A′B′C′的位指出平移的方向,并量出平移的距离。

′观察、思考并动手练习利用方格纸较容易确定平移的方向和距离,学生能较快利用平移的特征进行作图,即将图形的移动转化为点的移动。