9_12_Cr钢的强化机理

- 格式:pdf

- 大小:1.02 MB

- 文档页数:4

12cr 马氏体金相组织12Cr马氏体金相组织马氏体金相组织是金相学中研究金属材料的显微组织和结构的分支,通过金相显微镜观察和分析材料的组织和结构特征,揭示材料的性能和性质。

在金属材料中,12Cr是一种常见的铁素体不锈钢,具有较好的耐蚀性和耐热性能。

本文将以12Cr马氏体金相组织为主题,介绍其组织特征、形成机制以及对材料性能的影响。

1.组织特征马氏体金相组织是一种由马氏体和残余奥氏体组成的组织结构。

在12Cr不锈钢中,马氏体通常呈针状或板条状分布,呈现出典型的马氏体形貌。

马氏体具有较高的硬度和强度,可以显著提高材料的抗拉强度和硬度。

2.形成机制马氏体的形成是由于在冷却过程中,奥氏体经过相变转变成马氏体。

在12Cr不锈钢中,当温度降至临界点以下时,奥氏体会发生相变,形成马氏体。

相变的过程中,奥氏体的晶格结构发生改变,原子重新排列,形成马氏体的针状或板条状结构。

3.影响因素马氏体的形成受多种因素的影响,包括合金元素的含量、冷却速率和冷却方式等。

在12Cr不锈钢中,铬元素是主要的合金元素,其含量对马氏体的形成和稳定性有重要影响。

较高的铬含量会促使奥氏体相变成马氏体,增加马氏体的含量和分布密度。

而冷却速率越快,马氏体的形成越充分,形成的马氏体也更细小。

4.对材料性能的影响马氏体的形成对12Cr不锈钢的性能有着重要的影响。

由于马氏体结构具有较高的硬度和强度,能够显著提高材料的抗拉强度和硬度。

同时,马氏体的形成还能够改善材料的耐磨性和耐蚀性能,提高材料的使用寿命和稳定性。

总结:12Cr马氏体金相组织是一种由马氏体和残余奥氏体组成的金相组织结构。

马氏体的形成是由于奥氏体在冷却过程中发生相变,形成马氏体的针状或板条状结构。

马氏体的形成受合金元素含量、冷却速率等因素的影响。

马氏体的形成能够显著提高材料的抗拉强度和硬度,改善耐磨性和耐蚀性能。

通过对12Cr马氏体金相组织的研究,可以更好地了解材料的性能和结构特征,为材料的设计和应用提供理论依据。

1、形变强化形变强化:随变形程度的增加,材料的强度、硬度升高,塑性、韧性下降的现象叫形变强化或加工硬化。

机理:随塑性变形的进行,位错密度不断增加,因此位错在运动时的相互交割加剧,结果即产生固定的割阶、位错缠结等障碍,使位错运动的阻力增大,引起变形抗力增加,给继续塑性变形造成困难,从而提高金属的强度。

规律:变形程度增加,材料的强度、硬度升高,塑性、韧性下降,位错密度不断增加,根据公式Δσ=αbGρ1/2,可知强度与位错密度(ρ)的二分之一次方成正比,位错的柏氏矢量(b)越大强化效果越显著。

方法:冷变形(挤压、滚压、喷丸等)。

形变强化的实际意义(利与弊):形变强化是强化金属的有效方法,对一些不能用热处理强化的材料可以用形变强化的方法提高材料的强度,可使强度成倍的增加;是某些工件或半成品加工成形的重要因素,使金属均匀变形,使工件或半成品的成形成为可能,如冷拔钢丝、零件的冲压成形等;形变强化还可提高零件或构件在使用过程中的安全性,零件的某些部位出现应力集中或过载现象时,使该处产生塑性变形,因加工硬化使过载部位的变形停止从而提高了安全性。

另一方面形变强化也给材料生产和使用带来麻烦,变形使强度升高、塑性降低,给继续变形带来困难,中间需要进行再结晶退火,增加生产成本。

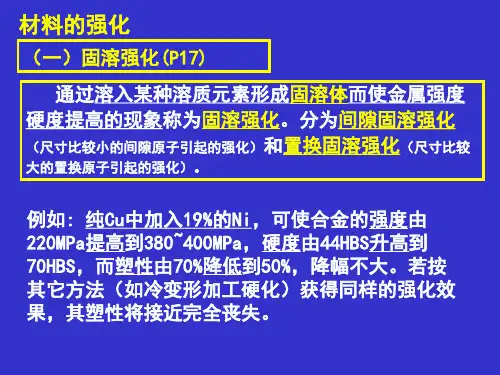

2、固溶强化随溶质原子含量的增加,固溶体的强度硬度升高,塑性韧性下降的现象称为固溶强化。

强化机理:一是溶质原子的溶入,使固溶体的晶格发生畸变,对滑移面上运动的位错有阻碍作用;二是位错线上偏聚的溶质原子形成的柯氏气团对位错起钉扎作用,增加了位错运动的阻力;三是溶质原子在层错区的偏聚阻碍扩展位错的运动。

所有阻止位错运动,增加位错移动阻力的因素都可使强度提高。

固溶强化规律:①在固溶体溶解度范围内,合金元素的质量分数越大,则强化作用越大;②溶质原子与溶剂原子的尺寸差越大,强化效果越显著;③形成间隙固溶体的溶质元素的强化作用大于形成置换固溶体的元素;④溶质原子与溶剂原子的价电子数差越大,则强化作用越大。

9%-12%Cr新型马氏体耐热钢的焊后热处理范长信 周荣灿 李太江 姚兵印 唐丽英 喆王弘(西安热工研究院,陕西 西安,710032)摘 要:简要介绍了9%-12%Cr新型马氏体耐热钢,研究了其焊后热处理的特点、时机和工艺,结合工程实践,分析了我国电力行业焊接热处理现状和存在的问题,提出了热处理质量的控制措施。

关键词:马氏体耐热钢P92钢焊后热处理0 前言一国内首座超超临界电厂――华能玉环电厂建设为标志,我国的火力发电正朝着高参数、大容量机组迅猛发展。

由于机组蒸汽温度参数的提高,一些重要高温部件如联箱、蒸汽管道等普遍采用9%-12%Cr新型马氏体耐热钢,这些钢在国内的应用刚刚起步,对其认识还很不充分,焊后热处理(PWHT)存在诸多认识上和操作上的误区。

本文分析了新型马氏体耐热钢焊后热处理的重要性,研究了其PWHT工艺,结合工程实践,分析了我国电力行业焊接热处理现状和存在的问题,提出了保障新型马氏体耐热钢焊后热处理质量的控制措施。

1 新型马氏体耐热钢特点9%-12%Cr马氏体钢是电厂中重要的一类材料,用于锅炉和汽轮机的许多部件,包括锅炉管、联箱、管道、转子、汽缸等。

对于锅炉用9%-12%Cr钢,主要的要求包括蠕变强度和运行温度下的组织稳定性、高的Ac1温度、良好的焊接性能和低的IV型裂纹敏感性、抗蒸汽氧化能力、疲劳性能等。

1.1 成分组织9%-12%Cr钢的典型化学成分见表1。

P91是一种改良的9CrMoVNbN钢,具有优异的综合性能,自20世纪80年代在美国问世以来,在亚临界和超临界机组中得到了广泛应用,其最高使用温度为593℃,一般用于温度小于580℃的厚壁蒸汽管道和联箱。

P92、E911(P911)和P122(HCM12A)是在9%-12%CrMoVNbN钢的基础上开发的三种新型马氏体耐热钢,通过添加W 取代部分Mo来提高高温强度,其Mo当量(Mo+0.5W)在1.5%左右。

前两种为9%Cr钢,其中E911钢含W 1.0%,P92钢含W 1.8%; P122钢 Cr含量为12%,含W 2.0%,由于Cr含量比较高,为了避免出现δ马氏体,加入了1% 左右的Cu来降低Cr当量。

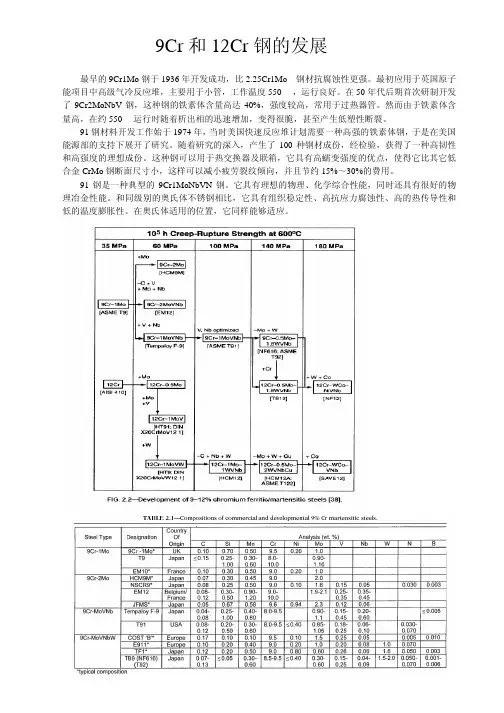

9Cr和12Cr钢的发展

最早的9Cr1Mo钢于1936年开发成功,比2.25Cr1Mo 钢材抗腐蚀性更强。

最初应用于英国原子能项目中高级气冷反应堆,主要用于小管,工作温度550 ℃,运行良好。

在50年代后期首次研制开发了9Cr2MoNbV钢,这种钢的铁素体含量高达40%,强度较高,常用于过热器管。

然而由于铁素体含量高,在约550 ℃运行时随着析出相的迅速增加,变得很脆,甚至产生低塑性断裂。

91钢材料开发工作始于1974年,当时美国快速反应堆计划需要一种高强的铁素体钢,于是在美国能源部的支持下展开了研究。

随着研究的深入,产生了100种钢材成份,经检验,获得了一种高韧性和高强度的理想成份。

这种钢可以用于热交换器及联箱,它具有高蠕变强度的优点,使得它比其它低合金CrMo钢断面尺寸小,这样可以减小疲劳裂纹倾向,并且节约15%~30%的费用。

91钢是一种典型的9Cr1MoNbVN钢。

它具有理想的物理、化学综合性能,同时还具有很好的物理冶金性能。

和同级别的奥氏体不锈钢相比,它具有组织稳定性、高抗应力腐蚀性、高的热传导性和低的温度膨胀性。

在奥氏体适用的位置,它同样能够适应。

《12%Cr耐热钢微观组织与力学性能研究》篇一一、引言随着工业技术的快速发展,耐热钢因其出色的高温性能和良好的机械性能,在航空、能源、化工等领域得到了广泛应用。

其中,12%Cr耐热钢以其卓越的耐热性能和抗氧化性能,在高温环境下具有重要应用价值。

本文旨在研究12%Cr耐热钢的微观组织与力学性能,为进一步优化其性能和应用提供理论依据。

二、实验材料与方法1. 材料制备本实验所采用的12%Cr耐热钢通过真空感应熔炼法制备,经过均匀化处理和热轧、冷轧等工艺流程,最终得到所需厚度的钢板。

2. 实验方法(1)微观组织观察:采用光学显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)观察材料的微观组织。

(2)力学性能测试:进行拉伸试验、硬度测试和冲击试验等,以评估材料的力学性能。

(3)化学成分分析:采用光谱分析仪对材料进行化学成分分析。

三、微观组织研究1. 晶粒形貌通过光学显微镜和扫描电子显微镜观察发现,12%Cr耐热钢的晶粒形貌呈等轴状,晶界清晰可见。

在高温下经过热处理后,晶粒尺寸明显增大,但依然保持了良好的等轴状形态。

2. 析出相分析透射电子显微镜观察结果显示,12%Cr耐热钢中存在大量的析出相,主要为M23C6型碳化物和Cr基的金属间化合物。

这些析出相的分布较为均匀,有效地提高了材料的强度和硬度。

四、力学性能研究1. 拉伸性能拉伸试验结果表明,12%Cr耐热钢具有较高的抗拉强度和屈服强度。

随着温度的升高,材料的拉伸性能有所降低,但依然保持了较好的强度水平。

2. 硬度与冲击韧性硬度测试显示,12%Cr耐热钢具有较高的硬度值。

冲击试验结果表明,材料在低温下仍具有良好的冲击韧性。

五、结果与讨论通过对12%Cr耐热钢的微观组织和力学性能进行研究,发现该材料具有以下特点:1. 晶粒呈等轴状,晶界清晰;经过高温处理后,晶粒尺寸增大但依然保持良好形态。

2. 存在大量的M23C6型碳化物和Cr基金属间化合物析出相,这些析出相的均匀分布有效地提高了材料的强度和硬度。

09Cr2AlMoRe与08Cr2AlMo综合性能比较一、概述12Cr2AlMoV钢材经工业化应用,证明在低温H2S-HCI-H2O系统、低温H2S-HCN-H2O系统以及低温H2S-HCN-CO2-H2O系统中,与碳钢和一般不锈钢相比,具有更优异的抗应力腐蚀性能。

12Cr2AlMoV主要利用铬、铝、钥的综合抗腐蚀能力增加其整体抗腐蚀效果,同时钢中添加一定的钒(0.05%~0.15%),以增加其钢材的机械性能,细化和强化钢中的晶粒,固溶碳分子的析出,进一步改善和增强12Cr2AlMoV的抗腐蚀能力。

但其焊接性能差,冷弯硬度高,不利于换热器管束的制造和使用。

另外,由于12Cr2AlMoV钢种研制完成后只能在原上钢三厂生产板材,其使用范围受到了较大的限制。

在这种情况下,江阴兴澄钢管有限公司在抗H2S应力腐蚀用钢12Cr2AlMoV 基础上开发了新钢种08Cr2AlMo,它保留了12Cr2AlMoV耐腐蚀性能,去掉了钢中的V元素,改善了焊接性能,于1999年初研制成功并投放中石化应用。

1999年8月获得了由全国压力容器标准化技术委员会、国家技术监督局颁发的技术评审证书,2000年度获国家新产品奖,2001年9月通过中石化《换热器用防腐蚀新钢种08Cr2AlMo的开发研制应用》技术鉴定,2001年12月获冶金产品实物质量金杯奖。

另外,湖北长江石化和深圳润之达科技开发有限公司合作,也是在抗H2S应力腐蚀用钢12Cr2AlMoV基础上开发了新钢种09Cr2AlMoRe,它在去掉12Cr2AlMoV 中的钒以后对其化学成分进行了重组,用性能极好的稀土(RE)元素代替钒(V)。

稀土(RE)元素具有钒(V)元素在钢中的所有优点:即细化晶粒、对其它化学元素起固溶作用。

同时,稀土在炼钢中还能起脱氧和脱硫的作用,钢材在通过精炼后硫(S)的杂质含量能够进一步降低,提高了钢材抗湿H2S应力腐蚀开裂的能力。

另外,在Fe-Cr-AI合金中添加稀土,提高了钢的强度、塑性、韧性、耐蚀性及抗氧化性,同时亦改善了焊接性能,其可焊性较好。

铁素体型耐热钢发展主要分为四个发展阶段在1960~1970年代EM12、HCM9M、HT9、HT91等9~12%Cr钢对于亚临界机组的发展有很大贡献。

直到1970~1985年期间,T/P91、HCM12和HCM2S提高了钢的持久强度、可焊接性等,机组蒸汽温度提高到593℃以上,保证了超临界机组的运行和超超临界机组的试验建造。

1985年以后开发了T92(NF616)、E911和HCM12A(T/P122)。

由于进一步增加W、Mo、Cu等强化元素,钢的持久强度提高,机组的蒸汽温度提高至600℃以上,这样保证了超超临界机组的成功运行。

由于铁素体钢导热性好,热膨胀系数小,钢的热疲劳抗力比奥氏体钢好。

同时,铁素体耐热钢焊接性好,与其它铁素体钢的焊接属于同种材料焊接,焊接接头性能稳定,成本比18-8奥氏体钢低。

由于这些优点,世界各国都大力研究发展铁素体耐热钢。

近年来,通过加入3W-3Co及B、Ta、Nd等元素进一步强化发展了NF12,SA VE12等新型耐热钢,可望满足650℃蒸汽温度参数使用。

奥氏体耐热钢主要用于过热器和再热器的高温段管道,其的特点是持久强度高、抗氧化和抗腐蚀性能优越,使用温度比铁素体钢高。

可以大致分成四类,即15Cr-15Ni型、18-8型、25Cr-20Ni型和高Cr合金型。

15Cr-15Ni型有17-14CuNb、Esshete1250、TempaloyA-2等;18-8型有TP304H、TP321H、TP316H、TP347H、TP347HFG、Super304H、TempaloyA-1等;25Cr-20Ni型有TP310、TP310NbN(HR3C)、NF707、NF709、Alloy800H、TempaloyA-3、SA VE25等;高铬合金型有CR30A、HR6W、Inconel617、Inconel671,Inconel740等。

耐热钢的基体组织和析出相的稳定性是其高温性能的基础,铁素体耐热钢和奥氏体耐热钢的组织特征。

9%Cr〜12%Cr马氏体型耐热钢焊接技术特殊要求A.1一般规定本文件所称9%Cr〜12%Cr马氏体型耐热钢包括:符合GB5310规A.1.1定的lOCr9MoiVNbN、10Cr9MoW2VNbBN>HCr9MolWlVNbBN>lOCrllMoW2VNbCulBN等钢。

符合ASME规定的T/P91、T/P92、T/P911>T/P122钢等同执行。

当采用等离子切割方法加工坡口时,应预留不少于5mm的加工A.1.2余量。

切割后须用机械方法去除污染层(不应对管子进行退火处理),并对坡口表面进行渗透或磁粉检测。

A.1.3所采用焊接材料的熔敷金属的下转变点(Aci)不应低于790℃。

A.2工艺的特殊要求焊条电弧焊时,层/道间温度不宜超过250℃;工厂化配置管道, A.2.1焊件热处理工艺为炉内正火+回火的,层间温度不受限,否则,层间温度不宜超过300℃。

A.2.2焊条电弧焊进行填充和盖面时,宜采用直径不大于 3.2mm的焊条焊接,每根完整的焊条所焊接的焊道长度与该焊条的熔化长度之比应大于50%。

焊缝其单层增厚不超过焊条直径,厚壁大径管多道排列要求见图F.1。

一焊条直径;6—焊件厚度图F.1厚壁管焊道排列示意图A .2.3埋弧焊宜采用直径不大于 3.2mm 的焊丝,焊接时应合理调整焊 丝偏移量,优化焊层形状。

A.2.4焊接前应编制应急预案,防止意外断电导致焊接或焊接热处理 中断。

若发生中断,应尽快恢复作业。

A.2.5特殊情况下,当同时具备下列条件时,方可中断焊接: a )至少已焊接9mm 厚的焊缝或25%焊接坡口已填满,两者中取 较小值(如焊件需移动或受载,焊件应有足够支撑);b )焊缝已进行后热或焊后热处理。

重新焊接时,应对表面进行检查确认无裂纹,并按规定进行预 热。

A.2.7焊后非必要不应采用后热。

当被迫后热时,后热应在焊接完成, 焊件温度降至80c 〜100C,保温lh 〜2h 后立即进行。

钢强化机理

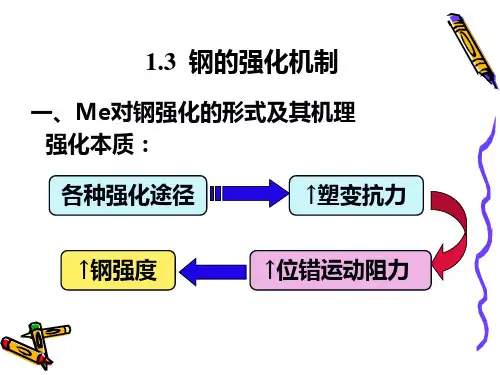

通过合金化、塑性变形和热处理等手段提高金属材料的强度,称为金属的强化。

所谓强度是指材料对塑性变形和断裂的抗力,用给定条件下材料所能承受的应力来表示。

随试验条件不同,强度有不同的表示方法,如室温准静态拉伸试验所测定的屈服强度、流变强度、抗拉强度、断裂强度等(见金属力学性能的表征)

融入固溶体中的原子造成晶格畸变,晶格畸变增大了位错运动的阻力,使塑性变形更加困难,从而使合金固溶体的强度与硬度增加。

这种通过形成固溶体使金属强化的现象称为固溶强化。

合金通过相变得到的合金元素与基体元素的化合物会引起合金强化,为沉淀强化,弥散强化则是机械混掺于基体材料中的硬质颗粒引起的强化。

两者的区别是沉淀强化中沉淀相和基体有化学交互作用,而弥散强化沉淀相和基体无化学交互作用。

形变强化随着塑性变形(或称范性形变)量增加,金属的流变强度也增加,这种现象称为形变强化或加工硬化。

形变强化是金属强化的重要方法之一,它能为金属材料的应用提供安全保证,也是某些金属塑性加工工艺所必须具备的条件(如拔制)。

相变强化通过相变而产生强化效应也是常见的金属强化方法。

相变的种类很多,上述的沉淀相的形成和析出就是其中之一。

现以应用最普遍的马氏体相变强化为例,说明相变强化机理。

马氏体相变是一种以剪切方式进行的非扩散型相变,相变产物与基体间保持共格或半共格联系,在其周围也存在很大的内应力,甚至使周围的奥氏体发生形变而出现形变强化。

《12%Cr耐热钢微观组织与力学性能研究》篇一一、引言耐热钢作为一种具有优异高温性能的金属材料,广泛应用于航空发动机、石油化工、核能等高温度环境下的设备制造。

其中,12%Cr耐热钢以其良好的高温强度、抗氧化性和抗蠕变性成为研究的热点。

本文旨在探讨12%Cr耐热钢的微观组织结构及其对力学性能的影响,为进一步优化其性能提供理论依据。

二、材料与方法1. 材料选择实验选用的12%Cr耐热钢为某钢铁企业生产的高品质材料,其化学成分符合相关标准。

2. 实验方法(1)微观组织观察:利用金相显微镜、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对12%Cr耐热钢的微观组织进行观察。

(2)力学性能测试:通过拉伸试验、硬度测试和冲击试验等方法,评估12%Cr耐热钢的力学性能。

(3)热处理工艺:对12%Cr耐热钢进行不同温度和时间下的热处理,观察其对微观组织和力学性能的影响。

三、结果与分析1. 微观组织结构通过金相显微镜、SEM和TEM观察,发现12%Cr耐热钢的微观组织主要由奥氏体基体、碳化物和少量其他相组成。

其中,碳化物的分布和形态对材料的性能具有重要影响。

2. 力学性能(1)拉伸性能:12%Cr耐热钢具有较高的抗拉强度和屈服强度,表明其具有良好的塑性变形抗力。

(2)硬度:经过适当的热处理后,12%Cr耐热钢的硬度得到显著提高,表明其耐磨性能得到增强。

(3)冲击性能:在冲击载荷下,12%Cr耐热钢表现出较好的韧性,能够有效地吸收能量。

3. 热处理对微观组织与力学性能的影响不同温度和时间下的热处理对12%Cr耐热钢的微观组织和力学性能具有显著影响。

适当的高温处理可以促进碳化物的析出和分布,从而提高材料的硬度和耐磨性;而较低的温度处理则有助于材料的塑性和韧性。

四、讨论1. 碳化物的作用碳化物在12%Cr耐热钢中起到重要的强化作用,能够提高材料的硬度和耐磨性。

此外,碳化物的分布和形态对材料的塑性和韧性也有一定影响。

《12%Cr耐热钢微观组织与力学性能研究》篇一一、引言随着工业技术的不断发展,耐热钢作为一种重要的工程材料,在高温、高压等恶劣环境下具有广泛的应用。

其中,12%Cr耐热钢以其优异的耐热性能和力学性能,在航空航天、能源、化工等领域得到了广泛的应用。

然而,为了更好地满足实际应用需求,对12%Cr耐热钢的微观组织与力学性能进行深入研究具有重要的意义。

本文将通过对12%Cr耐热钢的微观组织与力学性能的研究,为其在工业应用中的优化设计提供理论依据。

二、研究方法本研究采用金相显微镜、扫描电镜、透射电镜等实验手段,结合力学性能测试,对12%Cr耐热钢的微观组织与力学性能进行研究。

具体实验步骤如下:1. 制备金相试样,通过金相显微镜观察其微观组织形态。

2. 利用扫描电镜和透射电镜对微观组织进行深入分析,观察其晶粒大小、相组成及分布等。

3. 进行力学性能测试,包括拉伸、冲击、硬度等实验,以评估其力学性能。

三、微观组织研究1. 晶粒形态与大小通过金相显微镜和扫描电镜观察发现,12%Cr耐热钢的晶粒形态呈等轴状,晶粒大小均匀。

在高温下,晶粒长大趋势明显,但整体上仍保持较小的晶粒尺寸。

这有利于提高材料的力学性能和耐热性能。

2. 相组成与分布12%Cr耐热钢的相组成主要为铁素体和碳化物。

其中,铁素体为基体相,碳化物分布在晶界和晶内。

在高温下,碳化物具有一定的稳定性,有助于提高材料的耐热性能。

四、力学性能研究1. 拉伸性能12%Cr耐热钢具有较高的抗拉强度和屈服强度。

在高温下,其拉伸性能仍能保持较好的水平,这得益于其优异的晶粒形态和相组成。

此外,适当的合金元素添加也有助于提高其拉伸性能。

2. 冲击性能12%Cr耐热钢具有较好的冲击韧性,能够在受到冲击载荷时吸收较多的能量。

这有利于提高材料在复杂工况下的可靠性。

3. 硬度性能该钢种具有较高的硬度,能够在保证强度的同时保持良好的韧性。

这使其在承受重载和冲击时具有较好的抵抗能力。

《12%Cr耐热钢微观组织与力学性能研究》篇一一、引言随着工业技术的快速发展,耐热钢因其出色的高温性能和良好的机械性能,在航空、能源、化工等领域得到了广泛应用。

其中,12%Cr耐热钢以其优异的耐热性和抗腐蚀性,在高温环境下表现出良好的稳定性,成为众多领域的研究热点。

本文旨在深入研究12%Cr耐热钢的微观组织与力学性能,为该类材料的应用提供理论依据。

二、材料与方法1. 材料选择实验所采用的12%Cr耐热钢材料来自国内某知名钢铁企业,经过严格的质量控制。

2. 实验方法(1)微观组织观察:采用光学显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)对材料的微观组织进行观察。

(2)力学性能测试:通过拉伸试验、硬度测试和冲击试验等方法,对材料的力学性能进行评估。

(3)成分分析:采用化学分析法和X射线荧光光谱法对材料的化学成分进行分析。

三、结果与分析1. 微观组织观察通过OM、SEM和TEM观察,发现12%Cr耐热钢的微观组织主要由基体、碳化物和晶界组成。

基体为铁素体和奥氏体的混合体,碳化物以颗粒状分布在基体中,晶界清晰可见。

在高温环境下,该材料表现出良好的组织稳定性,无明显组织变化。

2. 力学性能测试(1)拉伸试验:12%Cr耐热钢具有较高的抗拉强度和屈服强度,表现出良好的塑性。

在高温环境下,其抗拉强度和屈服强度略有降低,但仍然保持较高的水平。

(2)硬度测试:该材料的硬度较高,随着温度的升高,硬度略有降低,但仍然保持较高的水平。

(3)冲击试验:12%Cr耐热钢具有较好的冲击韧性,在高温环境下仍能保持良好的冲击性能。

3. 成分分析通过化学分析法和X射线荧光光谱法对材料的化学成分进行分析,发现该材料中Cr、C等元素的含量符合设计要求,其他元素的含量也在合理范围内。

这些元素的存在对提高材料的耐热性、抗腐蚀性和力学性能起到了重要作用。

四、讨论1. 微观组织对力学性能的影响12%Cr耐热钢的微观组织对其力学性能具有重要影响。

金属强化的基本途径及原理以金属强化的基本途径及原理为题,我们将探讨金属强化的一些常见方法和原理。

金属强化是指通过改变金属的晶体结构,使其具有更高的强度和硬度。

金属材料的强度取决于其晶体结构和晶界的特征。

通过改变这些特征,可以显著提高金属的力学性能。

一种常见的金属强化方法是固溶强化。

固溶强化是通过加热金属材料到一定温度,使溶质原子溶解在金属基体中,然后迅速冷却。

这个过程可以改变金属的晶界结构,增加金属的强度。

溶质原子的溶解可以阻碍晶界的滑移和位错的运动,从而提高金属的强度和硬度。

另一种常见的金属强化方法是冷变形强化。

冷变形强化是通过对金属进行塑性变形,例如拉伸、压缩或滚制,来改变其晶体结构和晶界的排列。

冷变形会引入大量位错,这些位错会相互阻碍和剪切,从而增加金属的强度。

此外,冷变形还可以细化晶粒,提高金属的塑性和韧性。

金属的晶界强化也是一种常见的金属强化方法。

晶界是相邻晶粒之间的界面,其结构和性质对金属的强度有重要影响。

通过控制晶界的形态和分布,可以增加金属的强度和硬度。

例如,通过增加晶界的数量和弯曲度,可以阻碍位错的运动,从而提高金属的强度。

金属的析出强化也是一种常见的金属强化方法。

在固溶体中存在的溶质原子,可以在热处理过程中析出形成细小的析出相。

这些析出相可以阻碍位错的运动,增加金属的强度。

析出强化的效果取决于析出相的数量、尺寸和分布。

金属的织构强化也是一种常见的金属强化方法。

织构是指金属晶粒的排列方式和取向。

通过控制金属的热处理过程和力学加工过程,可以调控金属的织构,从而改变其力学性能。

例如,通过控制晶粒的取向和排列,可以提高金属的强度和塑性。

金属强化是通过改变金属的晶体结构和晶界特征,以及引入位错、析出相和织构等手段来提高金属的强度和硬度。

固溶强化、冷变形强化、晶界强化、析出强化和织构强化是常见的金属强化方法。

这些方法可以单独应用,也可以组合使用,以达到所需的金属性能。

金属强化的原理是基于晶体结构和位错运动的相互作用,通过调控这些因素,可以显著改善金属的力学性能。