糖尿病足病变剖析

- 格式:ppt

- 大小:130.50 KB

- 文档页数:5

糖尿病足病理生理学机制

糖尿病足是糖尿病的一种严重并发症,主要是由于长期高血糖导致的血管和神经病变引起的。

在糖尿病患者中,高血糖会导致血管内皮细胞损伤和功能障碍,从而导致血管狭窄和闭塞。

这些变化会影响足部的血液供应,导致足部组织缺氧和营养不良,从而引发溃疡和感染。

此外,高血糖还会导致神经病变,包括感觉神经和运动神经的病变。

感觉神经病变会导致足部感觉减退或丧失,使患者无法及时察觉足部的损伤和疼痛。

运动神经病变会导致足部肌肉无力和萎缩,从而影响足部的功能和稳定性。

糖尿病足的病理生理学机制还涉及炎症反应和免疫功能障碍。

糖尿病患者的足部容易感染,而感染会引发炎症反应,进一步加重血管和神经病变。

此外,糖尿病患者的免疫功能也会受到影响,使其难以有效抵御感染和炎症。

总之,糖尿病足的病理生理学机制是一个复杂的过程,涉及血管、神经、炎症和免疫等多个方面。

预防和治疗糖尿病足需要综合考虑这些因素,包括控制血糖、改善血液循环、保护神经、预防感染和加强足部护理等。

糖尿病足的鉴别诊断糖尿病足,是指糖尿病患者因长期高血糖引起的周围神经病变、动脉硬化和感染,导致下肢血液循环障碍和组织坏死的一种并发症。

该疾病以发病隐匿、病情进展迅速,严重影响患者的生活质量。

因此,提早进行糖尿病足的鉴别诊断尤为重要。

本文将从症状体征、影像学检查和实验室检查等方面介绍糖尿病足的鉴别诊断方法。

一、症状体征1. 疼痛:糖尿病足往往由神经病变引起的无痛性病变先天疗法者。

2. 感觉丧失:糖尿病足患者常出现感觉减退、触觉异常等症状,如触觉、温度和震动感的丧失等。

3. 全身炎症反应:糖尿病足感染时,全身炎症反应常表现为恶寒、发热、白细胞计数增高等症状。

4. 潮湿水肿:由于淋巴循环障碍,糖尿病足患者常伴有下肢水肿,患处皮肤湿润。

5. 病变区肿胀:糖尿病足患者受到感染后,常出现病变区域红肿、渗液等症状。

二、影像学检查1. X线检查:X线检查可发现糖尿病足患者的骨骼异常,如骨质疏松、骨折、关节破坏等。

2. CT扫描:CT扫描可了解糖尿病足跟其他感染性骨关节疾病的鉴别。

CT扫描能够提供清晰的切面图像,帮助确定骨骼、关节和软组织的病变。

3. 超声检查:超声检查适用于表浅部分组织的检查,可以评估病变部位的软组织结构、积液、肿块和血流状态。

4. 核医学检查:核医学检查主要包括正电子发射断层扫描(PET-CT)和骨显像(SPECT-CT),能够帮助评估骨骼病变的程度和炎症范围。

三、实验室检查1. 血糖水平:糖尿病足患者的空腹血糖、糖化血红蛋白和糖化血清蛋白等指标常升高。

2. C-反应蛋白(CRP):CRP是血清中的一种炎症标志物,其水平在糖尿病足患者感染时显著升高。

3. 白细胞计数:糖尿病足患者常伴有全身或局部感染,白细胞计数增高。

4. 血沉:糖尿病足患者的血沉常增高,是一种非特异性的炎症指标。

5. 细菌培养:糖尿病足患者感染时,常采集患处分泌物进行细菌培养,以确定感染的菌种。

四、其他鉴别诊断方法1. 皮肤活检:皮肤活检适用于疑难病例的鉴别诊断,通过检查组织病理学变化来确定疾病的类型和程度。

糖尿病足相关知识讲解糖尿病足是指糖尿病患者足部由于神经病变使下肢保护功能减退,大血管和微血管病变使动脉灌注不足致微循环障碍而发生溃疡和坏疽的疾病状态。

糖尿病足是糖尿病一种严重的并发症,是糖尿病患者致残,甚至致死的重要原因之一,不但给患者造成痛苦,而且使其增添了巨大的经济负担。

症状体征根据糖尿病足部病变的性质,可分为湿性坏疽,干性坏疽和混合性坏疽3种临床类型。

1.湿性坏疽临床所见到的糖尿病足多为此种类型,约占糖尿病足的3/4。

多因肢端循环及微循环障碍,常伴有周围神经病变,皮肤损伤感染化脓。

局部常有红、肿、热、痛、功能障碍,严重者常伴有全身不适,毒血症或败血症等临床表现。

(1)湿性坏疽前期(高危足期):常见肢端供血正常或不足,局部水肿,皮肤颜色紫绀、麻木、感觉迟钝或丧失,部分患者有疼痛,足背动脉搏动正常或减弱,常不能引起患者的注意。

(2)湿性坏疽初期:常见皮肤水疱、血疱、烫伤或冻伤、鸡眼或胼胝等引起的皮肤浅表损伤或溃疡,分泌物较少。

病灶多发生在足底、足背等部位。

(3)轻度湿性坏疽:感染已波及到皮下肌肉组织,或已形成轻度的蜂窝织炎。

感染可沿肌肉间隙蔓延扩大,形成窦道,脓性分泌物增多。

(4)中度湿性坏疽:深部感染进一步加重,蜂窝织炎融合形成大脓腔,肌肉肌腱韧带破坏严重,足部功能障碍,脓性分泌物及坏死组织增多。

(5)重度湿性坏疽:深部感染蔓延扩大,骨与关节破坏,可能形成假关节。

(6)极重度湿性坏疽:足的大部或全部感染化脓、坏死,并常波及踝关节及小腿。

2.干性坏疽糖尿病患者的足部干性坏疽较少,仅占足坏疽病人的1/20。

多发生在糖尿病患者肢端动脉及小动脉粥样硬化,血管腔严重狭窄;或动脉血栓形成,致使血管腔阻塞,血流逐渐或骤然中断,但静脉血流仍然畅通,造成局部组织液减少,导致阻塞动脉所供血的远端肢体的相应区域发生干性坏疽,其坏疽的程度与血管阻塞部位和程度相关。

较小动脉阻塞则坏疽面积较小常形成灶性干性坏死,较大动脉阻塞则干性坏疽的面积较大,甚至整个肢端完全坏死。

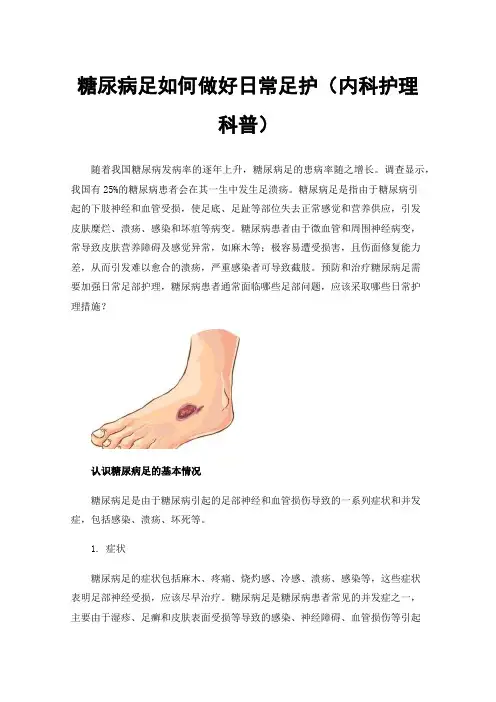

糖尿病足如何做好日常足护(内科护理科普)随着我国糖尿病发病率的逐年上升,糖尿病足的患病率随之增长。

调查显示,我国有25%的糖尿病患者会在其一生中发生足溃疡。

糖尿病足是指由于糖尿病引起的下肢神经和血管受损,使足底、足趾等部位失去正常感觉和营养供应,引发皮肤糜烂、溃疡、感染和坏疽等病变。

糖尿病患者由于微血管和周围神经病变,常导致皮肤营养障碍及感觉异常,如麻木等;极容易遭受损害,且伤面修复能力差,从而引发难以愈合的溃疡,严重感染者可导致截肢。

预防和治疗糖尿病足需要加强日常足部护理,糖尿病患者通常面临哪些足部问题,应该采取哪些日常护理措施?认识糖尿病足的基本情况糖尿病足是由于糖尿病引起的足部神经和血管损伤导致的一系列症状和并发症,包括感染、溃疡、坏死等。

1. 症状糖尿病足的症状包括麻木、疼痛、烧灼感、冷感、溃疡、感染等,这些症状表明足部神经受损,应该尽早治疗。

糖尿病足是糖尿病患者常见的并发症之一,主要由于湿疹、足癣和皮肤表面受损等导致的感染、神经障碍、血管损伤等引起的疾病。

下面是糖尿病足常见的症状:1.足底疼痛或麻木感:足部神经受损,会导致感觉异常,出现疼痛或麻木感,尤其是夜间。

2.溃疡或瘀斑:由于血糖控制不良,引起皮肤损伤或感染,最终发展成长期无法愈合的疮疤。

3.颜色改变:足趾变色,通常表现为带紫灰色的足趾或黯淡无光的指甲。

4.肿胀和脱皮:足跟,足底和足背因为水肿和脱皮等症状表现炎症和感染。

5.非凡的足部气味:由于脚汗和微生物在感染后的代谢中,释放出有毒的化学物质。

6.足部变形:由于足底肌肉的萎缩等因素,穿鞋易引起疼痛和摩擦。

糖尿病足的症状主要包括足部神经损伤、感染、足部异常感觉、血管损伤等,患者应定期检查足部并且注意保持足部干燥,定期剪脚趾甲,避免受伤和发生感染。

2. 治疗对于糖尿病足的治疗,需要综合考虑下列因素:控制糖尿病、控制感染、缓解足部症状、保持足部清洁和做好伤口护理。

以下是详细的处理建议:1. 控制糖尿病:糖尿病的恶化是糖尿病足发生并加重的主要原因之一,所以一定要控制糖尿病并降低血糖水平。

糖尿病足的产生原理糖尿病足是糖尿病患者长期高血糖导致的一种严重并发症,其产生原理涉及神经病变、血管病变和免疫力下降等多个方面。

下面详细介绍糖尿病足的产生原理。

首先,神经病变在糖尿病足的发生中起到了重要的作用。

长期高血糖导致神经细胞损伤和传导障碍,称为糖尿病神经病变。

糖尿病神经病变可以影响感觉神经、运动神经和自主神经。

感觉神经受损后,病人对疼痛、温度和触觉的感知能力降低,容易忽略或延误伤口的出现;运动神经受损后,肌肉萎缩,走路不稳,容易发生足部力量不足,造成足底负载不均匀;自主神经受损后,血管调节失调,导致足部血液循环不良。

这些因素使得糖尿病患者对足部外伤的感知减弱,进而延迟或不适时治疗,加重了足部病变的风险。

其次,血管病变也是糖尿病足产生的重要原因。

长期高血糖会引起微血管病变和大动脉硬化。

微血管病变降低了足部组织的血液供应,导致组织缺氧和代谢产物堆积,从而阻碍伤口的愈合和细菌的清除,容易引发感染。

同时,大动脉硬化使得足部血管的通透性增加,容易发生静脉血栓形成和微栓子的堵塞,进一步加重了血液循环障碍。

最后,糖尿病患者的免疫力常常处于下降状态,这也是糖尿病足产生的因素之一。

首先,长期高血糖会影响炎症因子、细胞因子和免疫细胞的正常功能,降低了机体的免疫应答能力,使足部受到感染时难以及时有效地抵御。

此外,糖尿病患者通常存在其他慢性疾病,如心血管病、肾脏病等,这些疾病及其相关药物也会影响免疫力,增加足部感染的风险。

总结来说,糖尿病足的产生原理主要涉及神经病变、血管病变和免疫力下降。

高血糖引起的神经病变导致感觉、运动和自主神经功能的损害,血管病变引起足部血液循环障碍和感染,免疫力下降使足部病变难以抵御细菌感染。

因此,及时控制糖尿病的血糖水平、加强足部保健并定期检查和超声心动图等检查非常重要,以预防和早期干预糖尿病足的发生。

糖尿病足病理生理糖尿病足病是指由于慢性高血糖引起的神经病变和血管病变,导致足部出现潜在或明显的病理生理变化。

以下是糖尿病足病的一些主要病理生理过程:1. 神经病变(Neuropathy):高血糖损害了神经系统,导致神经病变。

糖尿病患者常见的神经病变是周围神经病变,特别是脚部神经。

这会导致足部感觉减退或消失,降低了感受疼痛、触觉和温度的能力。

缺乏足部的正常感觉容易导致足部损伤。

2. 循环障碍(Circulatory disorders):糖尿病患者常出现微血管病变和动脉硬化,影响了足部的血液循环。

这会导致足部供氧和营养不足,缺少足够的血液流入足部,延缓了伤口愈合和恢复过程。

3. 软组织受累(Soft tissue changes):血糖长期不稳定会影响皮肤、关节、肌腱和肌肉组织。

软组织的变化包括皮肤干燥、脱屑、变薄,关节僵硬,肌肉萎缩等。

这些变化会增加足底压力分布不均,易导致足部疼痛、溃疡和感染。

4. 溃疡和感染(Ulceration and infection):由于神经病变和循环障碍,糖尿病患者的足部皮肤容易受到压力、摩擦和创伤的损伤。

即使是较小的创伤也可能演变为慢性溃疡,由于糖尿病患者的免疫系统功能较弱,这些溃疡容易感染。

感染进一步增加了组织损伤和病理生理变化的风险。

5. 足骨骨折(Foot bone fractures):由于神经病变、循环障碍和骨密度减少,糖尿病患者足部骨折的风险增加。

由于缺乏足部正常的感觉和代谢异常,骨折可能延迟被发现,导致骨折线不稳定和骨折困难愈合。

综上所述,糖尿病足病的病理生理过程主要涉及神经病变、循环障碍、软组织受累、溃疡感染和足骨骨折等方面。

及时的监测和控制血糖水平,预防并及早治疗足部病变,可以减少足部并发症的发生,提高糖尿病患者的生活质量。

糖尿病足的科普糖尿病足是指因糖尿病导致的足部溃疡、感染和深层组织损伤。

这种并发症通常源于神经病变和血管病变,是糖尿病患者面临的一个严重问题。

下面我们将对糖尿病足进行一些科普。

一、糖尿病足的病因糖尿病足的主要病因包括神经病变和血管病变。

1. 神经病变:糖尿病患者往往出现感觉神经病变,表现为足部感觉丧失或减弱,这使得患者无法感知到足部的伤害,进而导致溃疡和感染。

此外,运动神经病变也可能导致足部内在肌挛缩,形成典型的爪状趾畸形。

2. 血管病变:糖尿病患者往往出现血管病变,包括下肢远端的血管狭窄或闭塞,使得足部的血液循环受阻,组织缺氧缺血,最终导致溃疡和深层组织破坏。

二、糖尿病足的预防预防糖尿病足的关键是控制血糖,保持足部清洁干燥,定期进行足部检查,以及穿合适的鞋袜。

1. 控制血糖:保持血糖稳定是预防糖尿病足的关键,患者应定期监测血糖,并在医生的指导下进行降糖治疗。

2. 足部清洁干燥:保持足部清洁干燥可以预防感染和溃疡。

患者应每天用温水洗脚,注意趾甲卫生,避免修剪过短。

3. 定期足部检查:定期进行足部检查可以及早发现足部问题,如发现有溃疡、感染等迹象,应及时就医。

4. 穿合适的鞋袜:穿合适的鞋袜可以避免足部受伤和溃疡。

患者应选择柔软、舒适、透气的鞋袜,避免穿过紧、过硬的鞋子。

三、糖尿病足的治疗糖尿病足的治疗主要包括控制感染、改善循环、减轻疼痛、促进伤口愈合等方面。

治疗方法因个体差异而异,需要在医生的指导下进行。

1. 控制感染:根据感染程度和细菌种类,医生可能会给予抗生素治疗,以控制感染。

2. 改善循环:通过药物或手术改善下肢血液循环,以增加足部血流量,促进伤口愈合。

3. 减轻疼痛:患者可以通过药物或物理治疗减轻疼痛,如使用非甾体抗炎药、进行理疗等。

4. 促进伤口愈合:对于溃疡患者,医生会根据情况给予清创、敷料等处理,以促进伤口愈合。

对于严重的溃疡和坏死组织,可能需要手术切除。

总之,糖尿病足是糖尿病患者面临的一个严重问题,但通过控制血糖、保持足部清洁干燥、定期进行足部检查、穿合适的鞋袜等措施,可以预防糖尿病足的发生。

糖尿病足健康护理案例分析目录一、内容概要 (3)1. 糖尿病足的定义与危害 (4)2. 健康护理的重要性 (5)二、糖尿病足的成因及危险因素 (6)1. 高血糖导致的血管病变 (7)2. 神经损伤 (8)3. 其他因素如感染、外伤等 (8)三、糖尿病足的健康评估 (9)1. 诊断方法 (10)2. 评估内容 (11)a. 血管状况 (12)b. 神经功能 (13)c. 感染情况 (14)四、糖尿病足的健康护理策略 (16)1. 日常护理 (17)a. 清洗与消毒 (18)b. 伤口护理 (19)c. 合理饮食 (20)d. 适当运动 (21)2. 物理治疗 (22)a. 足部按摩 (23)b. 穿着合适的鞋袜 (24)c. 按摩仪器辅助治疗 (25)3. 药物治疗 (26)a. 抗生素治疗 (27)b. 创伤处理药物 (28)c. 降糖药物与胰岛素治疗 (28)a. 提供心理支持 (31)b. 建立信心 (32)c. 心理疏导 (33)五、糖尿病足健康护理的实施与效果评估 (34)1. 实施方法 (34)a. 制定护理计划 (36)b. 加强团队协作 (37)c. 定期检查与跟进 (38)2. 效果评估 (39)a. 疗效判断标准 (40)b. 案例分析 (41)c. 经验总结与改进 (42)六、结论 (44)1. 糖尿病足健康护理的重要性 (45)2. 护理策略的综合运用 (46)一、内容概要本文深入探讨了一例糖尿病足健康护理的典型案例,通过详细分析患者的病情发展、护理措施的实施过程以及效果评估,揭示了糖尿病足健康管理的关键环节和有效策略。

文章首先介绍了患者的背景信息,包括年龄、病程、糖尿病类型及并发症情况。

重点阐述了糖尿病足的临床表现、诊断依据以及其危害性,强调了早期干预和综合治疗的重要性。

在护理案例分析部分,文章详细描述了患者在家属和护士的协助下所采取的护理措施,包括定期血糖监测、足部清洁与护理、合理饮食调整、适当运动锻炼以及药物治疗等。