兰州市交通路网规划图

- 格式:docx

- 大小:129.95 KB

- 文档页数:1

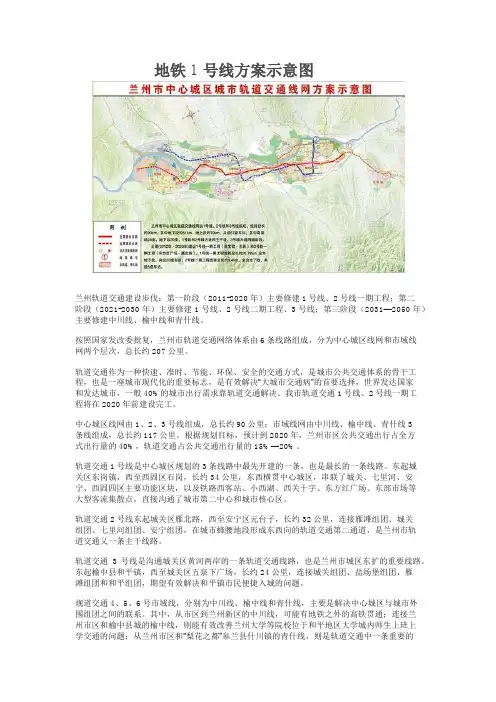

地铁1号线方案示意图兰州轨道交通建设步伐:第一阶段(2011-2020年)主要修建1号线、2号线一期工程;第二阶段(2021-2030年)主要修建1号线、2号线二期工程、3号线;第三阶段(2031—2050年)主要修建中川线、榆中线和青什线。

按照国家发改委批复,兰州市轨道交通网络体系由6条线路组成,分为中心城区线网和市域线网两个层次,总长约207公里。

轨道交通作为一种快速、准时、节能、环保、安全的交通方式,是城市公共交通体系的骨干工程,也是一座城市现代化的重要标志,是有效解决“大城市交通病”的首要选择,世界发达国家和发达城市,一般40%的城市出行需求靠轨道交通解决。

我市轨道交通1号线、2号线一期工程将在2020年前建设完工。

中心城区线网由1、2、3号线组成,总长约90公里;市域线网由中川线、榆中线、青什线3条线组成,总长约117公里。

根据规划目标,预计到2020年,兰州市区公共交通出行占全方式出行量的40%,轨道交通占公共交通出行量的15%—20%。

轨道交通1号线是中心城区规划的3条线路中最先开建的一条,也是最长的一条线路。

东起城关区东岗镇,西至西固区石岗,长约34公里,东西横贯中心城区,串联了城关、七里河、安宁、西固四区主要功能区块,以及铁路西客站、小西湖、西关十字、东方红广场、东部市场等大型客流集散点,直接沟通了城市第二中心和城市核心区。

轨道交通2号线东起城关区雁北路,西至安宁区元台子,长约32公里,连接雁滩组团、城关组团、七里河组团、安宁组团,在城市蜂腰地段形成东西向的轨道交通第二通道,是兰州市轨道交通又一条主干线路。

轨道交通3号线是沟通城关区黄河两岸的一条轨道交通线路,也是兰州市城区东扩的重要线路。

东起榆中县和平镇,西至城关区五泉下广场,长约24公里,连接城关组团、盐场堡组团、雁滩组团和和平组团,期望有效解决和平镇市民便捷入城的问题。

规道交通4、5、6号市域线,分别为中川线、榆中线和青什线,主要是解决中心城区与城市外围组团之间的联系。

收稿日期收稿日期:2012-03-06;修订日期修订日期:2012-07-23基金项目基金项目:国家自然科学基金项目(40971078)、甘肃省青年科技基金计划项目(1107RJYA077)、西北师范大学青年教师科研能力提升计划项目(SKQNYB10034)资助。

作者简介作者简介:魏伟(1982-),男,甘肃庄浪人,讲师,主要从事GIS 和RS 应用研究。

E-mail :*********************基于GIS 的甘肃省道路网密度分布特征及空间依赖度分析魏伟1,石培基1,脱敏雍1,王雪平2,王旭峰3(1.西北师范大学地理与环境科学学院,甘肃兰州730070;2..兰州理工大学土木工程学院,甘肃兰州730050;3.中国科学院寒区旱区环境与工程研究所,甘肃兰州730000)摘要摘要:以甘肃省为研究对象,从道路网出发,结合甘肃省社会经济因素,以县(区)为单元,运用GIS 理论方法计算甘肃省道路网密度,并分析了道路网密度与人口密度、GDP 密度之间的相关性,考虑到道路网建设还受资源、产业结构、道路网建设政策及其它运输方式的影响,提出了道路网依赖-偏好指数。

在此基础上,分析了甘肃省道路网密度和依赖—偏好指数分布及空间特征。

结果表明:①甘肃省道路网密度以兰州市、嘉峪关市为中心向外衰减,道路网密度整体分布东南比西北高,东南比西北均匀;②道路网密度与人口、生产总值等社会经济因素相关性很高,受经济发展水平和道路建设政策影响很大;③5.75%的县区属于超强依赖或超强偏好型,20.68%的县区属于强依赖或强偏好型,62.7%的县区属于中等依赖或中等偏好型,8.05%的县区属于较弱依赖或较弱偏好型,3.45%的县区属于弱依赖或弱偏好型。

以兰州为中心及河西走廊地区的道路网依赖—偏好指数高于东部和南部山区。

可为甘肃省道路网与人口、经济协调发展提供基础理论和参考依据。

关键词:道路网密度;空间依赖性;GIS ;甘肃省中图分类号中图分类号:F542文献标识码文献标识码:A文章编号文章编号:1000-0690(2012)11-1297-07道路密度是道路发展水平的重要标志,也是衡量道路作为社会经济发展中重要基础设施并满足交通需求的直观指标[1~4]。

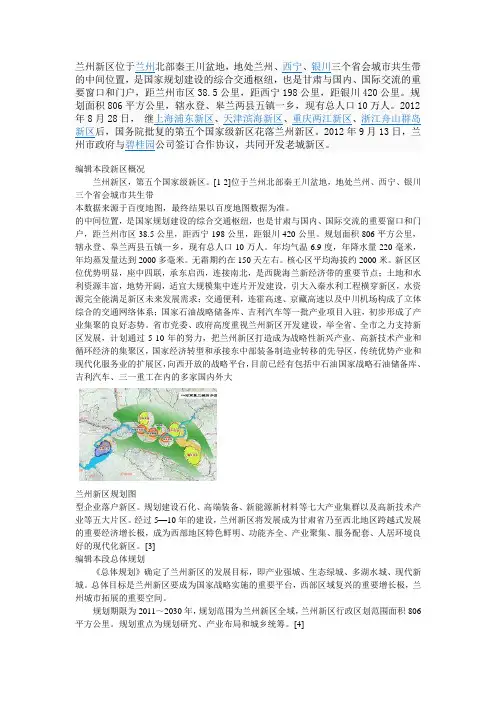

编辑本段新区概况兰州新区,第五个国家级新区。

[1-2]位于兰州北部秦王川盆地,地处兰州、西宁、银川三个省会城市共生带本数据来源于百度地图,最终结果以百度地图数据为准。

的中间位置,是国家规划建设的综合交通枢纽,也是甘肃与国内、国际交流的重要窗口和门户,距兰州市区38.5公里,距西宁198公里,距银川420公里。

规划面积806平方公里,辖永登、皋兰两县五镇一乡,现有总人口10万人。

年均气温6.9度,年降水量220毫米,年均蒸发量达到2000多毫米。

无霜期约在150天左右。

核心区平均海拔约2000米。

新区区位优势明显,座中四联,承东启西,连接南北,是西陇海兰新经济带的重要节点;土地和水利资源丰富,地势开阔,适宜大规模集中连片开发建设,引大入秦水利工程横穿新区,水资源完全能满足新区未来发展需求;交通便利,连霍高速、京藏高速以及中川机场构成了立体综合的交通网络体系;国家石油战略储备库、吉利汽车等一批产业项目入驻,初步形成了产业集聚的良好态势。

省市党委、政府高度重视兰州新区开发建设,举全省、全市之力支持新区发展,计划通过5-10年的努力,把兰州新区打造成为战略性新兴产业、高新技术产业和循环经济的集聚区,国家经济转型和承接东中部装备制造业转移的先导区,传统优势产业和现代化服务业的扩展区,向西开放的战略平台,目前已经有包括中石油国家战略石油储备库、吉利汽车、三一重工在内的多家国内外大兰州新区规划图型企业落户新区。

规划建设石化、高端装备、新能源新材料等七大产业集群以及高新技术产业等五大片区。

经过5—10年的建设,兰州新区将发展成为甘肃省乃至西北地区跨越式发展的重要经济增长极,成为西部地区特色鲜明、功能齐全、产业聚集、服务配套、人居环境良好的现代化新区。

[3]编辑本段总体规划《总体规划》确定了兰州新区的发展目标,即产业强城、生态绿城、多湖水城、现代新城。

总体目标是兰州新区要成为国家战略实施的重要平台,西部区域复兴的重要增长极,兰州城市拓展的重要空间。

兰阿公路规划简要说明兰阿公路规划方案说明一、项目介绍兰阿公路是兰州市区通往阿干镇的三级公路,为甘肃省省级路网规划中省道s101的主线,现状全长22.6公里。

由市区洪门子沿雷坛河畔行至阿干镇后转往东南方向,经过马坡镇后折转至榆中县,承担着兰州市域范围内连接市区―阿干镇―榆中县的交通通道作用。

由于地形条件和设计等级的限制,拉纳公路目前存在着线形标准低、平均纵坡大、弯道多且尖锐、行车路段窄、局部路段破损、年久失修、缺乏各种工程防护设施等问题,整个过程中几乎没有交通标志。

目前路面平均宽度仅为8-9米,道路两侧大多为凌乱的民居,靠近道路,不仅严重压缩了道路的安全防护空间,恶化了道路景观,但也给未来必要的扩建和建设带来了相当大的困难。

随着我市经济社会的发展,结合第四版城市总规的编制,进一步加强市域路网规划,完善大兰州交通格局已形成全面共识。

因此,结合现实情况与未来需求,对兰阿公路再次进行科学规划并加以合理整治,也成为当前的迫切需求阿甘镇约有3万多户户籍,主要为阿甘镇煤矿工人及其家属。

目前,矿区面临着煤炭资源枯竭、地方产业急剧萎缩、就业形势迅速恶化的严峻形势。

为改善城市居民生活条件,促进当地经济转型,实现区域可持续发展,还应根据相关城镇体系和产业布局调整规划,对拉纳公路唯一的道路通道进行初步调查研究究,及早提出相应的整治改造方案。

二、规划依据拉纳公路规划设计任务书《兰州市“十二五”综合交通发展规划》《兰州市“十二五”交通运输规划》《甘肃省道路运输“十二五”发展规划》《城市道路交通规划设计规范》《城市道路设计规范》《公路路线设计规范》《河道整治规划设计规范》《城市防洪工程设计规范》《兰州市区山洪―泥石流设计流量》《兰州市区防汛规划――洪道部分》三、规划原则我院组织力量对拉纳公路全线及雷滩河(水磨沟)流域进行了实地调查。

本文在掌握大量第一手资料的基础上,对沿线道路和河道的情况进行了梳理和分析,为规划的制定提供了科学合理的技术和理论依据。

第三节地表形态与人类活动第2课时地形对交通线路分布的影响【自主预习】地表形态对交通线路分布的影响1.我国地势对交通线路密度的影响:西部①,东部②。

2.地形对交通线路分布的影响(1)平原地区:呈③。

(2)山区:公路多呈“④”字形分布。

3.地形对交通线路⑤的影响:兰州市的主要道路沿⑥分布。

4.⑦使地形对交通线路的限制不断降低。

【答案】①稀疏②稠密③网络状④之⑤走向⑥河谷⑦科技进步【合作探究】情境导入展线指在山岭地带,当地面自然纵坡大于道路设计容许的最大纵坡时,为了顺应地形,适当延伸线路长度,使线路沿山坡逐渐盘绕而上,最终到达终点的铁路建设技术。

下图为青藏铁路一期工程(1958年建设)关角山附近的展线群,自南山站起至察汗诺站共有5组展线,后来新关角隧道开通,关角展线群被取代。

从南山站到察汗诺站修建展线的主要目的是什么?主题1:地形对交通线路形态和布局的影响主题探究情境任务1 山区公路呈现什么形态?其目的是什么?【答案】呈“之”字形状。

目的是减缓道路的坡度。

任务2 在山区修建公路的线路一般和等高线有什么关系?【答案】山区公路一般沿等高线修建。

任务3 同样的直线距离,山区线路总长度与平原地区相比一样吗?为什么?【答案】不一样。

由于山区线路的弯曲程度较大,故其总长度一般要大于平原地区线路总长度。

知识小结不同地形对交通布局和形态的影响地形平原交通线路山区交通线路布局受地形限制很少沿山谷、河谷延伸形态网状“之”字形对点训练河南省安阳市林州石板岩镇,地处太行山南端,海拔800~1 736 m,自然风光优美。

读石板岩镇石板岩村布局剖面图,回答1~2题。

1.该村落选址考虑的首要因素是( )。

A.岩石B.河流C.气候D.地形2.出入石板岩村的公路线的形态特征大多呈( )。

A.棋盘式B.网络状C.“之”字形D.环形放射状【答案】 1.D 2.C【解析】第1题,根据材料可知,石板岩村地处太行山南端,海拔较高,属于山地地形,从剖面图看,村落所在位置地势起伏较小,故其选址考虑的首要因素是地形;气候、河流会影响村落选址,但不是该村落选址考虑的首要因素;岩石对村落选址影响不大。

兰州市第四版城市总体规划一、前言二、《兰州市城市总体规划(2011-2020)》(草案)前言兰州是甘肃省省会,是全省政治、经济、文化、科技、交通、信息中心;也是我国重要的重化工基地和西北地区主要的商贸集散中心;甘肃省级历史文化名城。

新时期,兰州市城市发展和建设面临许多新形势、新环境、新问题,现行总体规划已经难以适应城市发展的客观需要,需要对现行城市总体规划进行修编。

所以,住建部于2009年1月发函《关于兰州市城市总体规划修编工作有关问题的函》(建规函[2009]1号),同意兰州市人民政府开展新一轮城市总体规划的修编工作。

2009年5月,市委、市政府成立了以市委书记为第一组长、市长为组长、四大班子分管领导及市规划部门主要负责人等为副组长、市直各部门主要负责同志为成员的兰州市城市总体规划修编领导小组,兰州市城乡规划局具体组织总规修编工作。

项目委托中国城市规划设计研究院与兰州市城乡规划设计研究院承担,就城市定位、空间、产业、生态、气象、交通、地质、兰白统筹等重大专题聘请北大、清华、中科院、北京气象中心等相关单位的专家共同进行研究。

2008年10-11月,2009年7-8月,中规院项目组多次来兰进行了现场调查,与40多个单位和部门进行了面对面座谈,向70多个单位和部门(包括大中型企业)收集了资料,并与八个县区政府及县区各部门分别进行了座谈和资料收集工作。

2009年6月14日,省委书记陆浩及省上四大家领导亲临兰州调研听取了兰州市第四版城市总体规划构想汇报。

2009年7月31日,市政府召开了总体规划修编工作动员大会。

2010年3月、4月,中规院项目组先后向省住房与城乡建设厅和市上四大家主要领导汇报了《兰州市城市空间发展战略研究》、《兰州市城市综合交通规划战略研究》等各项前期研究成果。

2010年8月13日,袁占亭市长专题听取了总体规划修编工作汇报。

2010年10月中规院项目组向陆武成书记和袁占亭市长汇报了总规纲要初步成果,并就总规纲要初步成果向市上各部门征询意见。

44交通科技与管理规划与管理1 项目背景兰州市中心城区高度集中的城市功能引发向心交通量的加剧,其交通需求增长迅速,供需矛盾加剧,导致城市的机能难以正常发挥。

中心城区道路结构失衡、过境交通与城市交通混杂,同时机动车增长速度过快,导致道路车流量居高不下,甚至难以控制,造成中心城区内部出现多处出现交通拥堵点。

根据调查分析,兰州市交通受地形影响,拥堵呈现出东西不畅、南北不通的特点。

据此,本文主要选取兰州市的深安大桥-T088#通道、南滨河路路段(白云观—静宁北路)及天水路与雁滩路交叉口提出拥堵改善方案。

2 城市交通现状2.1 道路设施概况由于兰州市特殊的地理形态,黄河穿城而过,把城市一分为二,整个城市受到铁路、自然水系的阻隔,城市道路主干路稀疏,次干道呈现城关区集中、外围分散的特征。

兰州市中心城区现状拥有各级道路410 km,建成区平均路网密度为2.61 km/km 2,城市道路网密度比较低,而且城市断头路分布较多。

2.2 机动车发展现状兰州市机动车保有量从2007年的26.3万辆,至2019年的109.5万辆,2007-2019年兰州市机动车保有量的平均增长率为12.5%,增长迅速。

尽管兰州市机动车增长快速,但是受限于经济发展水平、城市形态以及居民出行习惯,机动车拥有率仍然偏低,未来机动车尤其是小汽车仍然保持高速发展势头。

2.3 居民出行时间分析兰州市居民的出行时间有两个大高峰,分别为早高峰和晚高峰。

早高峰为7:30-8:30,占全天的出行量比例为17.16%;晚高峰为17:30-18:30,占全天的出行量比例为14.07%。

2.4 交通运行现状兰州市由于城市的交通道路形态,过境交通与城市交通未能有效分离,其过境车辆对城区交通干扰非常大,严重的交通拥堵已经严重阻碍城市组团间的交流,限制了城市经济发展的潜力。

目前城市交通运行存在的主要问题有以下几点:①市区道路服务水平偏低,交通拥堵严重;②市区东西交通瓶颈突出,制约组团间经济交流;③黄河两岸跨河交通压力增大,难以满足现状交通需求。

交通运输学院交通规划课程设计学院交通运输学院班级交通工程1002班姓名雒文鹏学号 201000524 成绩指导老师高明霞2013 年 4 月18 日指导教师评语及成绩兰州交通大学交通运输学院课程设计任务书所在系:交通工程系课程名称:交通规划指导教师(签名):高明霞专业班级:交工1002班学生姓名:雒文鹏学号: 201000524目录一、引言 (5)二、课程设计的内容背景 (5)2.1 规划区域路线图 (5)2.2 区域网内土地利用现状 (7)三、课程设计的主要内容 (9)3.1交通小区划分 (9)3.2 研究范围内各路段设计车速 (10)3.3交通小区之间出行交通量 (10)3.4对各路径进行交通分配 (11)3.4.1 0-1分配法 (11)3.4.2 容量限制-增量分配法 (13)3.4.3 多路径概率分配法 (21)四、结果分析 (41)五、参考文献 (42)六、附录 (43)基于兰州市局部路网调查数据的非平衡交通分配模型分析一、引言近年来,随着我国现代化建设的迅猛发展,国家经济水平的显著提升,人们的生活水平不断提高,单位和个体所拥有的汽车也越来越多了。

由于车辆数量和人们出行的不断增加,对许多城市的交通系统带来了很大的负荷,现有的交通系统越来越难满足社会发展对他的要求。

所以,如何解决这一问题,成了全国很多单位和部门的领导者时常挂在嘴上的一个重要话题。

而对交通量进行适当合理的分配布局就是解决这一问题的重要的首选的举措。

二、课程设计的内容背景2.1 规划区域路线图以兰州市城关区甘肃省政府附近的一片区域为例,路线如图1、2、3。

(原地图见附录)图2-1 区域路段实况图①○4⑦○2○5⑧③○6⑨图2-2 区域路段抽象图0.51 0.65①○4⑦0.25 0.30 0.30○2 ○5 ⑧③ ○6 ⑨图2-3 路段行驶距离(km)2.2 区域网内土地利用现状研究范围内现状用地主要以住宅用地、绿化用地、学校、医院、商业用地、行政办公用地及科学研究所为主。

2021年5月 第37卷第3期(总第215期 )May 2021, V olume 37No.3 (Serial No.215)收稿日期:2021-02-01第一作者简介:胡桂松(1992-),男,汉族,江西瑞昌人,硕士,工程师,主要研究方向:交通运输规划与管理。

带状组团城市干线路网布局方案胡桂松1,张克新2,周业利1,李 娜1,陶晨亮1(1.深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司,深圳 518057;2.烟台市城市规划编研中心,烟台 264000) 摘 要:针对带状组团城市交通轴向汇聚、运行不畅等共性问题,首先,从城市演变角度,总结带状组团城市“点状集聚、带状雏形、带状组团”的3个发展阶段及其“轴向连通、多向汇集、圈层分布”的交通特征;其次,基于干线路网功能定位,提出城镇化地区干线公路与城市道路应融合形成一体化的网络体系;最后,考虑不同城市发展阶段下干线路网承担的作用,研究轴向干线路网与公共交通的协调布局关系、组团及内外路网“优先深入核心,按阶段适当外延,多点迂回”的布局思路,并以烟台市为例阐明轴向支撑、组团缝合的干线路网布设要点。

此次研究为其他带状组团城市交通发展提供理论依据,为干线路网布局提供有效方法。

关键词:带状组团城市;城市边界;干线路网;轴向交通;路网衔接中图分类号:U491 文献标志码:A 文章编号:1671-3400(2021)03-0006-06Layout of Urban Arterial Road Network in Ribbon Group CityHU Guisong 1, ZHANG Kexin 2, ZHOU Yeli 1, LI Na 1, TAO Chenliang 1(1. Shenzhen Urban Transport Planning Center Co., Ltd, Shenzhen 518057, China;2. YanTai Urban Planning & Research Center, Yantai 264000, China)Abstract: To address the common problems of axial convergence and poor operation of traffic in ribbon group cities, firstly, the three development stages of "point agglomeration, ribbon prototype and ribbon group" and their traffic characteristics of "axial connectivity, multi-directional convergence and circle distribution" were summarized from the perspective of urban evolution. Secondly, based on the function of the arterial road network, it was proposed that arterial highway and urban roads in urbanized areas should be integrated to form a network system. Finally, considering the role assumed by the arterial road network under different urban development stages, the coordination layout relationship between the axial arterial road network and public transport was studied, as well as the layout idea of "prioritising the deep core, with appropriate extensions by phase and multiple detours" for the clusters and the internal and external road networks, and the key points of arterial road network layout of axial support and group stitching were illustrated with Yantai City as an example. The research provided a theoretical basis for the development of urban transport in other ribbon group city and an effective method for urban arterial network layout.Keyword: Ribbon group city; Urban boundaries; Arterial road network; Axial traffic; Road network connection于公共交通优先发展的背景,如何构建与带状组团城市发展相契合的城市道路网探讨较少,使得该类城市道路网发展易出现与公共交通相竞争、道路网边界衔接不畅、轴向交通拥堵等问题,干线路网作为城市道路网骨架,其布局形态尤为重要。

简述兰州历史地理格局与黄河河道变迁作者:杨童舒来源:《丝绸之路》2016年第08期[摘要]兰州历史地理格局与黄河河道变迁密切相关。

本文以西汉、隋唐、北宋、明清为例,分析每个历史时期在黄河河道等地理因素以及其他相关人文因素的综合作用下,兰州城址位置和水陆交通的变化情况,概括出兰州这座城市初建、始兴、拓展及定型的基本过程。

[关键词]兰州;黄河河道;历史地理[中图分类号]K928.5 [文献标识]A [文章编号]1005-3115(2016)8-0029-03城市是地球表面一种特殊的地理环境,自然地理背景和历史人文环境共同促成一个城市及周围历史地理格局的变迁。

就兰州这一典型的带状型河谷城市(图1)而言,地理背景和人文环境综合作用的结果表现为水陆交通和城址位置范围的变化。

从地形图上来看,兰州南北两山蜿蜒起伏,犹如两条长龙环拱整个市区,形成了两山夹一谷的地理面貌。

不仅如此,这里也是河流汇集之地,黄河上游的几条较大支流,大夏河、洮河、湟水、大通河、庄浪河在这一带相继注入黄河,具有“控河为险”的战略地位。

秦以前,兰州为羌人、匈奴人活动区;汉代置金城郡;隋置兰州总管府;唐置兰州领三县,属陇右道;宋自吐蕃收复后,仍为兰州,属秦凤路;元隶属于陕西行省巩昌路;明初降州为县,属陕西布政使司临洮府;清为兰州府。

尽管兰州的历史沿革时间跨度较大,但其历史地理格局变化有规律可循。

黄河穿城而过,河道变迁是影响城市交通、位置的基础因素;加之不同历史时期统治者对其定位的不同,兰州在不同历史阶段呈现出不同的地理格局。

因此,本文选取西汉、隋唐、北宋、明清这四个典型历史阶段,通过分析水陆交通和城址位置范围的变化来梳理兰州这座城市的变迁过程。

一、城之初建——西汉金城西汉昭帝始元六年(前81),“以边塞阔远,取天水、陇西、张掖郡各二县置金城郡”,其下金城县即位于今兰州市西固区,为兰州建置之始。

此时,金城郡是一个依托于优越的自然地理背景而发展起来的一个军事重镇,是西汉经略西域重要通道上的要塞,同时也是隔绝北面匈奴和西南面羌人的屏障所在。

环湖赛兰州赛段线路图环湖赛兰州赛段线路图兰州是甘肃省省会,位于黄河上游,是中国陆域的几何中心,有着“西部黄河之都,丝路山水名城”的美誉。

兰州现辖城关、七里河、西固、安宁、红古5个区和永登、榆中、皋兰3个县,市域总面积1.31万平方公里,其中市区面积1631.6平方公里。

常住人口360多万人,其中,少数民族55个,近16万人。

兰州深居大陆腹地,市区南北群山对峙,东西黄河穿域而过,城市依山傍水而建,属于温带大陆性气候,冬无严寒,夏无酷暑,温和适宜,市区海拔平均高度1518米,年均气温9.8℃,年均降水量327mm,全年日照时数平均2424小时,无霜期182天以上。

兰州是一座具有悠久历史文化的城市。

早在5000年前的新石器时代,中华民族的先民就在这里繁衍生息。

西汉时设立县制,取“金城汤池”之意而称金城。

隋初改制兰州总管府,史称兰州。

汉唐以来,兰州作为丝绸之路上的交通要道和商埠重镇,在中西经济文化交流中发挥过重要作用。

清康熙时隶甘肃行省,省会由陇西迁至兰州。

1941年正式设市,1949年8月26日解放。

兰州是黄河上游资源富集区的中心。

境内探明的黑色金属、有色金属、贵金属、稀土等35个矿种,极具潜在经济开发价值。

兰州水力资源丰富,以兰州为中心的黄河上游干流段可建25座大中型水电站,现已建成刘家峡、八盘峡、盐锅峡和大峡等水电站。

兰州是闻名全国的“瓜果城”,盛产白兰瓜、黄河蜜瓜、软儿梨、白粉桃等瓜果,百合、黑瓜子、玫瑰、水烟等土特产品蜚声中外,素有“看景下杭州、品瓜上兰州”之说。

兰州的旅游资源有着广阔的开发前景,市域内有我国保存最为完好的土司衙门——鲁土司衙门,有“天下黄河第一桥”——中山铁桥,有“陇右第一名山”——兴隆山,有国家级森林公园——吐鲁沟、石佛沟、徐家山,有“母亲河、生命河”的象征——黄河母亲雕像,还有“陇上十三陵”——明肃王墓群等。

兰州还是丝绸之路大旅游区的中心,东有天水麦积山、平凉崆峒山,西有永靖炳灵寺,南有夏河拉卜椤寺,北有敦煌莫高窟。