河流相层序地层模式与地层等时对比

- 格式:pdf

- 大小:1.68 MB

- 文档页数:7

层序地层学:是根据露头、钻井、测井和地震资料,结合有关沉积环境和岩相古地理解释,对地层层序格架进行地质综和解释的地层学分支。

层序:是一套相对整一的、成因上存在联系的、顶底以不整合面或与之相对应的整合面为界的地层单元。

准层序:是以一个海泛面或与之相对应的面为界、有成因上有联系的层或层组构成的相对整合序列。

准层序组:是指由成因相关的一套准层序构成的、具特征堆砌样式的一种地层序列,其边界为一个重要的海泛面和与之可对比的面,有时它可以和层序边界一致。

不整合:是一个将新老地层分开的界面,沿着这个界面有证据表明存在指示重大沉积间断的陆上侵消截或陆上暴露现象。

缓慢沉积段(凝缩层) :指沉积速率很慢( 1—10mm/1000a) 、厚度很薄、富含有机质、缺乏陆源物质的半深海和深海沉积物,是在海平面相对上升到最大、海侵最大时期在陆棚、陆坡和盆地平原地区沉积形成的。

体系域:指一系列同期沉积体系的集合体。

沉积体系:指具有成因联系的、相的三维空间。

海泛面:是一个新老底层的分界面。

他们常常是平整的,仅有米级的地形起伏,但穿过这个界面会有证据表明水深的突然增加。

可容空间:指供沉积物潜在堆积的空间。

相对海平面:指海平面与局部基准面之间的测量值。

准层序:是一层序地层分析中最基本的沉寂单元,是一个一海泛面或与之相对应的面为界的、成因上有联系的层或层组构成的相对整合序列。

准层序的边界:是一个海泛面及与之相关的界面。

大多数准层序边界海泛面均存在着深水沉积与浅水沉积的一个截然界面。

准层序沉积特征:是一个向上沉积水体不断变浅的序列,层厚向上增大,生物扰动向上减少,沉积相向上指示水深变浅,三维空间上表现简单的冲刷和变粗的趋势。

准层序形成环境:一个完整准层序的形成是与海平面相对升降变化密切相关的。

在准层序形成的第一阶段,沉积物的沉积速率大与海平面相对上升速率或海平面处于相对下降阶段。

此时沉积物不断向前推进,较浅水沉积相上覆在相对较深水沉积上,形成自下而上沉积水体由深变浅的准层序沉积序列。

湖泊盆地的层序地层学——美国犹他州犹尼塔盆地部分绿河组(始新统)的地层模式史蒂芬·佛兰特等摘要:在犹他州犹尼塔盆地中部,名称为Nine Mile峡谷中出露的绿河组地层的中部,几套厚度为10米左右的湖相地层由沉积的碳酸盐准层序组和前积的碎屑岩准层序组构成。

最大洪泛面很明显地发育在某些碎屑岩准层序之上的深湖相油页岩内。

因此,这些湖相的水进体系域表现出其准层序的叠置样式与典型的海相层序不同,可识别出两种类型的层序边界。

类型A层序边界表现出沿着区域上可识别的角度不整合或局部为平行不整合的界面上,岩相向盆地内迁移的证据,而且典型剖面中纵横交错的辨状河道砂岩体(低水位体系域晚期)叠置到深湖相油页岩之上,同时它们也分开了由5——80米厚的水进体系域地层组成的具有明显不对称性的沉积层序。

高水位体系域小于4米厚且可能完全被上覆的层序边界侵蚀掉。

其它的一些边界满足某些地层边界的标准标识,所以被确定为类型B层序边界。

类型A层序边界表现出当犹尼塔湖与邻近盆地的其它湖盆融合而形成较深湖盆时,随时间变化而产生的明显基准面下降。

这种湖盆的融合允许因湖平面的平衡作用而在高海拔高度上形成新的湖岸线。

类型B层序边界认为是在刚刚融合的湖盆或有出口的湖盆中,沉积开始时基准面下降的标志。

类型A层序边界是分布广泛的地层边界,地层厚度超过200米,表明随着时间的变化洪泛气候越发明显或邻近的盆地较易充填。

该边界为角度不整合而非平行不整合,这说明随着时间的推移盆地的倾斜度在增加。

前言:对非海相的封闭盆地内的地层(即与海洋基准面控制相隔离的盆地),应用层序地层学的概念和界面数据以及高分辨率露头的解释成果,进行了进一步的分析和解释。

在犹他州中东部的犹尼塔盆地的Nine Mile峡谷区域存在三维出露的始新统绿河组中部的冲积——湖相地层,该套地层由Fouch(1994)等人解释为一套基本的层序地层单元。

近200米厚的(以后称为研究层段)泥岩为主夹少量砂岩和碳酸盐岩的地层层序进来对其中有关各地层的相互关系及河流相砂岩体的几何形态方面的问题进行了研究。

高分辨率层序地层学在河流相地层对比中的应用

曹学明;王玉柱

【期刊名称】《内蒙古石油化工》

【年(卷),期】2010(036)002

【摘要】近些年来陆相层序地层学的研究取得了大量丰硕的成果,然而同起源于被动大陆边缘盆地的海相层序层序学理论相比较,仍处于初级阶段.其中,河流相地层的层序地层学研究更是急需深入,甚至有学者怀疑层序地层学理论能不能应用于河流相环境.本文通过详细分析河流相地层各级层序界面的成因及各级层序界面所控制下的层序地层单元与传统沉积相之间的对应关系论述了高分辨率层序地层序学在河流相地层对比中的应用.

【总页数】4页(P10-13)

【作者】曹学明;王玉柱

【作者单位】中国地质大学(武汉)资源学院,湖北,武汉,430074;中国地质大学(武汉)资源学院,湖北,武汉,430074

【正文语种】中文

【中图分类】P539.2

【相关文献】

1.高分辨率层序地层学在地层对比中的应用 [J], 杨国栋;王萍;李梅;高峰;王岩;陈狄;闫玉平;宋广达

2.高分辨率层序地层学在河流相油田开发中的应用 [J], 胡光义;陈飞;孙立春;范廷

恩;赵春明;吴胜和

3.河流相古土壤及其在河流沉积地层对比中的应用 [J], 叶良苗;裘亦南

4.高分辨率层序地层学在大牛地气田山一段地层对比中的应用 [J], 唐海发;赵彦超;于广瀛

5.高分辨率层序地层学在地层划分对比中的应用——以黑油山油田克拉玛依组为例[J], 王郑库;欧成华;李凤霞;王家俊

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

一、三角洲沉积穿时的问题:随着三角洲前积式向海推进,早先的沉积界面就成了三角洲前积层的等时线或者等时面。

每两个等时线间所限制的前积层都包含了同一时期形成的三角洲平原、三角洲前缘、前三角洲三个不同亚相,称为“同期异相”。

而在一个大的三角洲沉积体系中,同一亚相(三角洲平原)乃是不同时期形成的该亚相的叠加,称为“同相异期”,这里说的同相异期就是"三角洲穿时"问题。

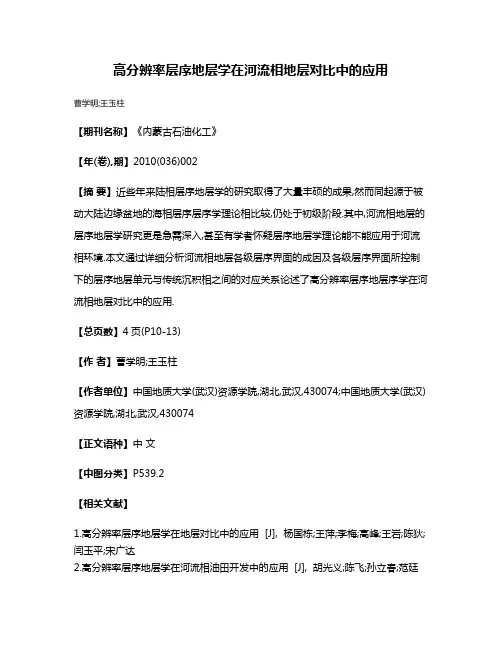

二、地震同相轴穿时的图解:1、经常砂岩对砂岩,看上去似乎没错,但是从沉积学角度出发,有时候是不对的,会穿时。

如下图所示,某区的三口井,常规的地层对比思路是根据测井曲线的相似性,一段地层内,曲线形态相似,就认为是等时沉积的。

这样的话,就会造成图中蓝线画的对比结果!而实际上,按照地层沉积的规律,每个沉积单元按照图中①②③④⑤⑥的沉积序列才是等时沉积的。

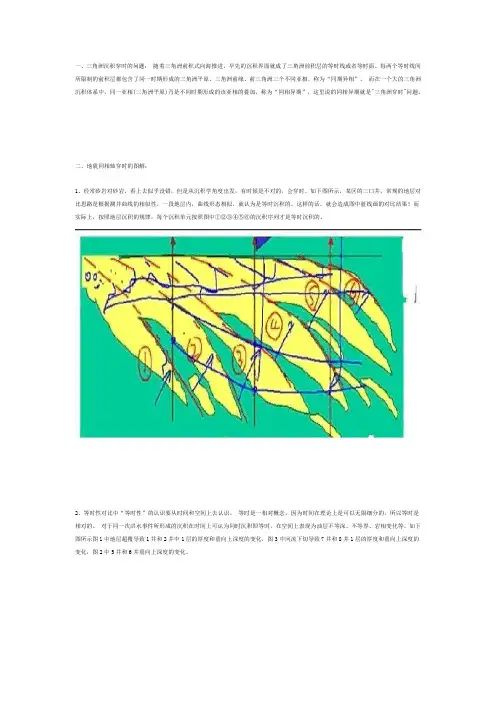

2、等时性对比中“等时性”的认识要从时间和空间上去认识。

等时是一相对概念,因为时间在理论上是可以无限细分的,所以等时是相对的。

对于同一次洪水事件所形成的沉积在时间上可认为同时沉积即等时,在空间上表现为油层不等深、不等厚、岩相变化等。

如下图所示图1中地层超覆导致1井和2井中1层的厚度和垂向上深度的变化,图3中河流下切导致7井和8井1层的厚度和垂向上深度的变化,图2中5井和6井垂向上深度的变化。

三、其他人的观点:1、个人认为,要做到等时对比其实很困难,目前只能说是无限的去逼近等时。

可以从以下几方面入手,大的方面通过地震相的地震反射终止形式确定等时沉积的界面,小的地层单元可以结合生物化石、微量元素测定,当然有相关的测年资料是最好的了。

砂岩对砂岩只能作为参考,大套的砂岩是在洪水期形成的,严格的砂对砂会穿时,而相对细粒的泥岩则是长期累计的结果,从地质年代的广度看,可以近似等时,细粒的泥岩分布稳定,常作为对比的标志层,而砂岩只能是参考。

2、看来层序地层的对比方法大家都很熟悉了,其实层序地层学最重要的是认清各体系域内部准层序组的沉积模式是进积、加积还是退积。

地层学——层序地层概念简介译者:王立群层序地层学是试尝关联相对海平面转变到沉积层的一门地质学方面的相对较新的分支。

该方式的基础是依照等时界面的识别进行地层作图(例如:地下不整合面、最大洪泛面),因此其大体点是放在年代地层框架上。

层序地层学是校正只强调岩性特点相似性而没有时刻意义的岩性地层学方式的最好选择。

名称中的“层序”涉及旋回沉积,而术语中的“地层学”涉及如下地质进程:一、沉积物形成的地质进程。

二、透过地球表面的时空,这些沉积物如何转变的进程。

目录:1、重要的界面1—1、层序界面1—2、准层序界面2、准层序和准层序组的类型3、地质时期的海平面4、经济意义5、参考文献1、重要的界面1—1、层序界面层序边界被以为是最重要的界面。

层序边界被概念为不整合面或与其相关的整合面。

多期河流砂岩体常常充填与层序边界相关联的海平面下降形成的深切河谷。

层序边界上的深切河谷在侧向上可与河间地域,形成于深切河谷边缘的古土壤相对照。

河谷充填在成因上与先期形成的下覆沉积系统无关。

依照多期砂岩沉积的其它类型有四种区别深切河谷充填的标准:一、比河谷内单河道侵蚀面散布更普遍的高侵面,在区域上可普遍对照。

二、在与下覆地层单元相对照时,相组合反映出盆地在岩相上向前移动。

3、河谷侵蚀面侵蚀掉前期形成的体系域而且在海岸产生时刻距离。

4、增加的河道充填和向上变细的剖面或反映增加可容空间的河流系统特点的转变。

和深切河谷相关的砂岩体是良好的储集层。

目前在这些岩体的对照和散布研究上还存在问题。

层序地层学原理和重要界面的识别有助于解决这些问题。

1—2、准层序界面次要的界面是准层序界面,只是也有人建议描述准层序边界的洪泛面与层序边界相较在侧向上散布更为普遍。

这是因为海岸平原与内陆架相较其倾斜度低的缘故。

准层序边界能够用界面上的物理和化学属性的不同相区别,它们是:地层水的含盐度、碳氢化合物的性质、孔隙度、紧缩速度和矿物学特点。

准层序边界不阻止油气的聚集,可是它能够抑制储层垂向上的联系。

第25卷 第1期2007年2月沉积学报ACTA SED I M ENTO LOG ICA SI N I CAV o.l 25 N o 1F eb .2007文章编号:1000 0550(2007)01 0048 05收稿日期:2006 07 28;收修改稿日期:2006 11 01河流相储层沉积学表征李 阳(中国石油化工股份有限公司油田事业部北京100029)摘 要 以层次分析思想为指导,应用结构要素分析法,结合露头研究,解剖层内薄夹层并对砂体内部建筑结构进行详细研究,认为这样就可以预测性地描绘出胜利油区河流相单砂体的几何形态、连通性、以及储层非均质性,准确判断出砂体的成因类型,揭示了砂体内部建筑结构特征。

进而适应高含水后期油田调整挖潜和三次采油的需要。

关键词 河流相储层 建筑结构 成因单元 结构要素分析法作者简介 李阳男1958年出生教授级高级工程师博士油气田勘探开发中图分类号 P512.2 文献标识码 A1985年以来,Andre w D.M ia ll 和Doug lasW.Jor dan 等人分别提出了用沉积界面和结构要素分析法分层次研究露头和现代沉积中河流相砂体的成因类型、内部建筑结构和非均质等级的思想[1~3]。

第十三届国际沉积学大会明确指出研究砂体几何学、内部建筑结构、不渗透薄夹层的空间变化是储层非均质的主要内容,并且认为研究沉积界面体系是搞清砂体内部建筑结构的关键。

我国已经投入开发的河流相储层是一个复杂的非均质体系,在纵向上具有多级次的旋回性,平面有复杂的微相组合,非均质特征也表现明显的层次性。

河流相非均质的研究必须采用分层次解剖的思想,应用露头和现代沉积研究的方法来描述地下河流相储层[4~6]。

1 建立层段和单砂层对比模型在胜利油区河流相典型的孤岛油田馆陶组,建立层段和单砂层对比模型主要依据各小层亚相带划分及砂泥岩空间分布结构特征,在垂向上,以层次分析思想为主线,将地层划分出若干个沉积亚相和砂泥岩空间分布结构不同的岩相段,在岩相段里采用 相控旋回等时对比法 进行区块闭合对比,依据河流旋回特征及夹层发育情况,把相互叠置的厚层河道砂岩细分对比到井间单一河流沉积单元,建立单砂层对比模型。

层序地层学的基本概念层序、体系域、与准层序概念之异同与比较一.层序层序指一套相对整一的、成因上有联系的、其顶底面以不整合面或者与这些不整合面可以对比的整合面为界的地层(V ail,1977)。

层序是在海平面升降周期曲线上相邻的两个下降速度转折点之间沉积的,它由一套体系域所组成。

依据层序单元底部界面(不整合类型),层序可分为两种:I型层序和II型层序。

我国陆相沉积盆地中,大多数地层发育的是I型层序,国外的海相层序也是如此。

1.1 I型层序I型层序底部以I型层序边界为界,顶部以I型或II型层序边界为界。

I型层序边界(图1-1)以与河流复壮作用、岩相的向盆地方向转移、海岸上超的向下转移以及上覆地层的上超伴生的陆上暴漏及同时发生的陆上侵蚀作用为特征。

作为岩相向盆地方向转移的结果,非海相或很浅的海相岩层,如层序边界之上的辫状河道或河口湾砂岩,可能直接盖在界面以下的较深水海相岩层。

如下临滨砂岩或者陆架泥岩之上,而没有穿插着在中间沉积环境中沉积的岩石。

I型层序界面经解释为全球海面下降速度超过在沉积滨线坡折带处盆地沉降速度,在该处产生海面相对下降时形成的,即海面相对下降超过推覆坡折点后形成的层序。

图1-1 I型层序1.2 II型层序II型层序底部以II型层序边界为界,顶部以I型或II型层序边界为界。

II型层序边界(图1-2)的特征沉积滨岸线坡折带朝陆地方向的水上和暴露和海岸上超的向下转移;然而,它既没有与河道回春所用伴生的陆上侵蚀,也没有岩相的朝盆地方向转移。

沉积滨线坡折带朝陆地方向上覆地层的上超,也是II型层序边界的特征。

II型层序边界是全球海面下降速度小于沉积滨线坡折带处盆地沉降速度时形成的,因此在这个位置上没有发生海平面相对下降。

图1-2 II型不整合二、体系域体系域是指一系列同期沉积体系的组合(systems tract)。

体系域是一个三维沉积单元,是由一系列具有内在成因联系的、同时代的沉积体系所组成的地层单元。

第28卷 第1期O I L &G AS GE OLOGY 2007年2月 收稿日期:2006-04-28 第一作者简介:高志勇,(1974—),男,硕士研究生,层序地层与沉积学文章编号:0253-9985(2007)01-0059-10河流相沉积中的准层序———以四川中部须家河组为例高志勇1,2,韩国猛3,张丽华3(11中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院实验研究中心,北京100083;21中国石油天然气股份有限公司油气储层重点实验室,北京100083;31中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司勘探开发研究院,天津300280)摘要:在详细分析了曲流河、辫状河沉积动力学特点的基础上,在四川中部须家河组河流相沉积中初步建立了3种河流相沉积的准层序模式。

其中,在曲流河沉积中发育2种准层序模式,其一为粒级向上变细准层序,表现为与河道水体逐渐向上变浅相对应的水下河道(滞留沉积)-边滩-水面之上的天然堤、泛滥平原的相序组合;其二为粒级向上变粗的泛滥平原、决口扇交替沉积相序组合的准层序。

辫状河准层序大多表现为粒级向上变细、与河道水体向上变浅相对应的水面之下河道(滞留沉积)-心滩-水面之上的漫滩沉积相序组合的准层序,而粒级向上变粗的准层序不发育。

河流相准层序界面是河道砂体底部的冲刷侵蚀面,也是与湖(海)盆准层序边界湖泛面或者海泛面在陆上所相对应的界面,但河流相准层序界面更与海相沉积中海侵滞留沉积物而非暗色泥岩的准层序界面特征相近似。

在粒级向上变粗的泛滥平原-决口扇或决口河道沉积中,准层序界面为暴露过泥岩与上部洪水期的暗色泥岩间的界面。

在建立了河流相准层序模式的基础上,针对四川中部上三叠统须家河组河流相沉积地层,进行了准层序在垂向相序叠加样式与时空演化关系的分析,并探讨了河流相准层序中非均质性特征。

关键词:物性非均质性;河流相;准层序;须家河组;四川中部中图分类号:TE111.3 文献标识码:APara sequence of fluv i a l deposit:a ca se study of the Xuji a heForma ti on i n Cen tra l S i chuanGao Zhiyong 1,2,Han Guomeng 3,Zhang L ihua3(11Central L aboratory,Exploration &D evelop m ent R esearch Institute,PetroChina,B eijing 100083,China;21Key L aboratory for O il and Gas Reservoirs,PetroChina,B eijing 100083,China;31Exploration &D evelop m ent Research Institute,D agang O ilfield Co m pany,PetroChina,Tianjin 300280,China )Abstract:Based on a detailed analysis of the dyna m ics characteristics of meandering strea m and braided river deposits,3parasequence models of fluvial deposit are p reli m inarily recognized in the Xujiahe For mati on in cen 2tral Sichuan basin .T wo parasequences,i .e .the graded fining 2upward parasequence and the graded coarsening 2upward parasequence,occur in meandering river deposits .The graded fining 2upward parasequence rep resents a water shall owing 2upward facies sequence combinati on of subaqueous fluvial channel (lag deposits ),marginal bank,natural levee and fl ood p lain deposits .W hereas the graded coarsening 2upward parasequences rep resents a facies sequence combinati on of alternative fl ood p lain 2crevasse 2s p lay deposits .The braided river parasequence mostly appear as a graded fining 2upward and water shall owing 2upward parasequence of facies sequence combina 2ti on of subaqueous fluvial channel (lag deposits ),channel bar and overbank deposits,while the graded coarse 2ning 2upward braided river parasequences are not devel oped .The fluvial parasequence boundary is the er osi onal surface at the bott o m of channel sandbodies and als o is the onshore equivalent interface of the lake water or sea water fl ooding surface on the parasequence boundaries in lake /marine basins .Ho wever,it is more si m ilar with the parasequence boundary of transgressive lag deposits rather than dark mudst one .I n the graded coarsening 2upward 60 石油与天然气地质第28卷 fl ood p lain,crevasse s p lay or channel deposits,the parasequence boundary is the interface bet w een exposed mud2 st one and upper dark fl ood mudst one.Based on the p r oposed fluvial parasequence models,the vertical supe2 ri m positi on pattern of fluvial parasequence and its ti m e2s pace ev oluti on are analyzed,and the heter ogeneity of flu2 vial parasequence are studied f or the Upper Triassic Xujiahe For mati on in central Sichuan basin.Key words:heter ogeneity of petr ophysical p r operty;fluvial facies;parasequence;Xujiahe For mati on;Central Si2 chuan 国外学者对河流相地层的研究大多集中在近海环境中,通过海相夹层来揭示陆相地层的层序地层特征,并没有摆脱经典层序地层学理论中关于海平面升降控制层序发育的思路[1,2]。

1层序是层序地层学的基本单位;是一套相对整合的、在成因上有联系的、以不整合和与不整合相当的整合为界的地层。

它由一系列的沉积体系域组成。

2副层序(准层序)(parasequence)是以海泛面(marine-flooding surface)和可与海泛面对比的界面为界的成因上有联系的、相对整合的一套岩层(beds)或岩层组(bedsets)。

3在加积副层序组中,副层序愈靠上,时代愈新,彼此之间没有明显的侧向移动。

总的来说,可容纳空间的增长速度接近沉积速度,海平面相对升降不明显。

在加积副层序中,各副层序的沉积相、厚度和砂岩/泥岩比没有重大变化。

4在进积副层序组中,愈朝盆地方向前进,沉积下来的副层序时代愈新。

总的来说,沉积速度大于可容纳空间的增长的速度,海平面相对下降,表现的序列是一个海退序列。

时代较新的副层序的厚度一般比时代较老的副层序的厚度大。

5在退积副层序组中越朝陆地方向,沉积下来的副层序的时代愈新,呈后退型式。

总的来说,沉积速度小于容纳空间增加的速度,海平面相对上升,表现的序列是一个海进序列。

6低位体系域(lowstand systems tract,简称LST) 是在F和R点之间最大海平面下降及其后缓慢上升时期形成的沉积序列,直接处于I 型层序界面之上。

低位体系域的下界是层序界面(sequence boundary),上界是初始海泛面(the first flooding surface)。

即低水位体系域由海底扇、斜坡扇和低水位楔组成。

7陆架边缘体系域(SMST)是与II型层序边界相伴生的最低的体系域。

这个体系域是以一个或多个微弱进积到加积的副层序组为特征。

这些副层序组在朝陆地方向上超到层序界面之上,在朝盆地方向下超到层序界面之上。

陆架边缘体系域的顶面是初始海泛面,它也构成了海进体系域的底面。

陆架边缘体系域的底面是II型层序界面。

8海进体系域(transgressive systems tract,简称TST) 形成于海平面迅速上升时期。

【高中地理】有关现代河流沉积层序及沉积模式探究1、引言现代河流沉积研究起源于19世纪,但真正广泛的现代河流沉积研究出现在20世纪50年代末60年代初,尤其是20世纪70年代至80年代召开的第二届国际河流沉积学会议,再次推动了现代河流沉积学的发展。

在此期间,发表了大量的河流沉积学研究成果和著作。

几十年来,人们通过对河流沉积学的研究,总结出曲流河、辫状河和网状河的沉积模式和环境演化模式。

河流沉积的二元结构已被普遍接受。

尽管这些模型已成为比较和理解古代河流沉积体的标准框架,但由于河流沉积的复杂性和多样性,很难使用一个模型来包含古代许多复杂的河流沉积过程。

特别是随着油田勘探开发的深入,传统的经典河流沉积模式已不能满足油田勘探开发的需要。

正如JD Collinson所指出的,“与数量有限的高度精炼的相模型知识相比,许多实例的丰富经验似乎是解释新实例的更好基础”。

本文就是一个很好的例子。

以嫩江大马岗沉积体为例,揭示了复杂的河流复合沉积模式和沉积层序,为地下河流相地层的识别提供了新的参考。

2、地质概况嫩江发源于内蒙古大兴安岭东北端的伊尔胡里山,流经内蒙古和黑龙江省区,在黑龙江省招远县汇入松花江。

流域全长约870km,流域面积2.2公顷×108m2,地质构造位于大兴安岭?内蒙古海西褶皱带东南缘位于松嫩断陷带的西部(图1)。

嫩江上游位于兴安山脉和大兴安山脉之间。

大部分河流呈“V”形,以切割侵蚀为主,为典型的山地河流;长江中下游位于辽阔的松嫩平原地区。

河道宽阔,呈“U”形,多呈蛇形,以冲积物为主。

属平原河流,大马港段位于该河段。

3、嫩江大马岗沉积体沉积特征及岩相类型3.1沉积特征通过对大马岗河流沉积体九个探槽剖面、十九个探坑(图2)的细致观察及描述,发现大马岗沉积体主要由三种类型沉积物组成:砾质沉积、砂质沉积及泥质沉积,并以泥质沉积为主,按其沉积的岩性、颜色、粒度及沉积构造等特征,将大马岗沉积体由下至上共划分为10个层,分别用n10?n1表示[15],具体沉积特征如下(图3):N10:黄褐色粗砂细砾矿床,受勘探槽剖面限制,勘探槽最深处厚1.4m,至今无底。