第1讲 物质的变化和性质

- 格式:doc

- 大小:1.04 MB

- 文档页数:5

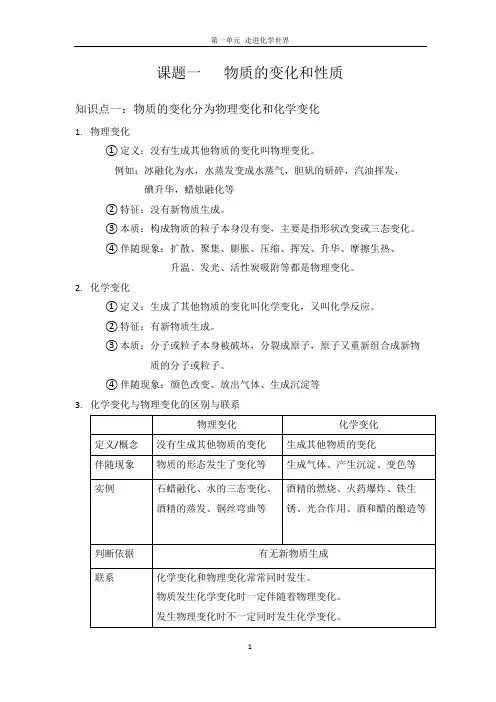

课题一物质的变化和性质知识点一:物质的变化分为物理变化和化学变化1.物理变化①定义:没有生成其他物质的变化叫物理变化。

例如:冰融化为水,水蒸发变成水蒸气,胆矾的研碎,汽油挥发,碘升华,蜡烛融化等②特征:没有新物质生成。

③本质:构成物质的粒子本身没有变,主要是指形状改变或三态变化。

④伴随现象:扩散、聚集、膨胀、压缩、挥发、升华、摩擦生热、升温、发光、活性炭吸附等都是物理变化。

2.化学变化①定义:生成了其他物质的变化叫化学变化,又叫化学反应。

②特征:有新物质生成。

③本质:分子或粒子本身被破坏,分裂成原子,原子又重新组合成新物质的分子或粒子。

④伴随现象:颜色改变、放出气体、生成沉淀等3.化学变化与物理变化的区别与联系4.特别提醒①爆炸有可能是物理变化,也可能是化学变化。

如:火药的爆炸属于化学变化,因为生成了新物质。

瓦斯爆炸、轮胎爆炸属于物理变化。

原子弹爆炸既不是物理变化也不是化学变化。

②发光、放热的变化不一定是化学变化。

如:电灯通电发光放热不是化学变化。

③有沉淀生成的变化不一定是化学变化。

如:浑浊的泥浆水放置较长的时间会产生沉淀。

④有变色的变化不一定是化学变化。

如:红墨水加水稀释后颜色变浅。

⑤产生气体的变化不一定是化学变化。

如:干冰升华、碘升华。

知识点二:物质的性质分为物理性质和化学性质1.物理性质①定义:物质不需要发生化学变化就能表现出来的性质。

②性质的确定:由感觉器官直接感知或由仪器测知。

③内容:颜色、状态、气味、熔点、沸点、硬度、密度、溶解性、挥发性、导热性、导电性等。

2.化学性质①定义:物质在化学变化中表现出来的性质。

②性质的确定:通过化学变化来确定。

③内容:可燃性、还原性、氧化性、稳定性、酸性、碱性、毒性、腐蚀性等3.物理性质与化学性质的区别方法是否需要通过化学变化表现出来。

4. 性质与用途的关系性质决定用途,用途反应性质例如:因为铜有导电性所以铜可以做导线。

因为导线是用铜做的所以这个用途利用了铜的导电性。

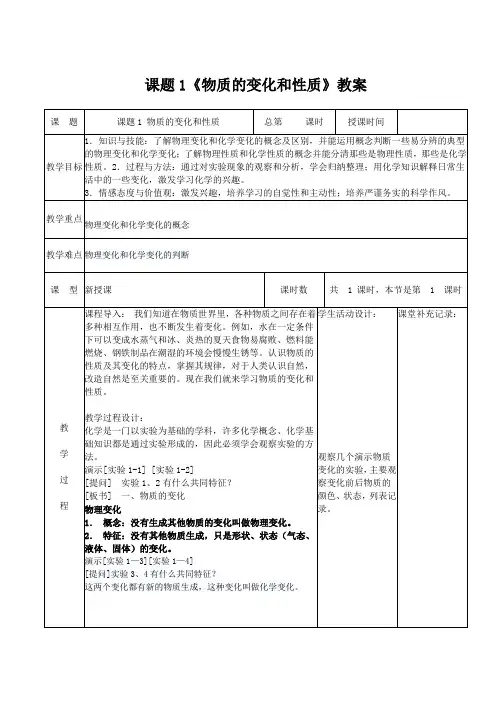

初三化学辅导讲义学员姓名:年级:初三课时数:辅导科目:化学讲义审核:授课主题物质的变化和性质教学目标1.了解物理变化和化学变化的概念,并能利用概念初步判断一些典型的物理变化和化学变化。

2. 了解物理性质和化学性质的概念,并能识别物理性质和化学性质。

3.明确物质用途所运用的性质,判断该性质属于物理性质还是化学性质。

教学重难点物理变化和化学变化的区分;物理性质和化学性质的区分。

授课日期及时段2019年月日教学内容我们知道,钢铁在日常生活中有着广泛的用途,例如共享单车的一些部件就是由钢铁制成的,而用久了的自行车表面会有一层红色的锈迹。

从钢铁到崭新的自行车再到锈迹斑斑的自行车,钢铁经历了怎样的变化?这些变化又有什么不同点呢?第1课时物质的变化探究实验实验及装置变化前的物质变化过程中发生的现象变化后的物质变化后有无新物质生成1水的沸腾液态的水液态沸腾时生成水蒸气,水蒸气遇冷的玻璃片又凝结为液态的水液态的水无2胆矾研碎块状的胆矾蓝色块状固体被粉碎成粉末粉末状的胆矾无3胆矾溶液和氢氧化钠溶液反应蓝色的硫酸铜溶液等立即生成蓝色沉淀,溶液颜色变浅,最后变为无色蓝色的氢氧化铜沉淀等有4石灰石和盐酸反应颗粒状石灰石等石灰石表面有气泡产生,且石灰石逐渐变小,烧杯中澄清石灰水变浑浊二氧化碳气体等有课堂讨论归纳总结 物理变化化学变化定义 没有生成新物质的变化(如实验1、2) 有新物质生成的变化,又叫化学反应(如实验3、4) 现象只是物质的状态、形状、大小发生改变,也可能有发光、放热等现象发生在变化过程中常伴随有发光、放热、变色、放出气体、产生沉淀等现象发生 实例水结成冰、石蜡熔化、灯泡发光、海水晒盐、碘升华等铁生锈、物质的燃烧、烧制瓷器、冶炼金属、呼吸作用、食物腐败、酒、醋的酿造等 本质区别 (判断依据) 变化过程中是否有新物质生成。

联系在物质发生化学变化的过程中,同时发生物理变化;但在发生物理变化的过程中,不一定会同时发生化学变化。

九年级上册化学第一单元:第一课《物质的变化和性质》知识点九年级上册化学第一单元:第一课《物质的变化和性质》知识点九年级上册化学第一单元:第一课《物质的变化和性质》知识点课标定位1. 通过对日常生活现象和化学实验现象的观察和分析,使学生理解化学变化、物理变化的初步概念。

2. 在关于物质的性质描述中,能够初步区分哪些属于物理性质、哪些属于化学性质。

3. 注意培养学生科学的观察和分析能力,并使他们受到科学态度和科学方法的教育。

知识梳理知识点一、物理变化和化学变化(重点)知识在线1、水沸腾的实验沸腾时产生的水蒸气与玻璃片又凝结成液体;胆矾的研碎块状固体被粉碎成蓝色粉末;镁条燃烧时发出耀眼的强光,并放出大量的热;硫酸铜和氢氧化钠反应生成了蓝色的硫酸铜沉淀;2、变化时的新物质是指在组成或结构上与原来的物质不同的物质。

3、化学变化常伴有能量的吸收和释放。

化学能可以转化光能、热能和电能。

4、如树木的生成是将光能转化为物质的化学能。

而镁条的燃烧是将镁条所蕴含的化学能转化为光能和热能考题再现[考题示例]下列成语包含的物质的变化其中有一种与其他三种有本质区别,该变化为()A.钻木取火B.积土成山C.百炼成钢D.死灰复燃[答案]B[解析]解答本题要分析变化过程中是否有新物质生成,如果没有新物质生成就属于物理变化,如果有新物质生成就属于化学变化。

A、钻木取火过程中,木头燃烧有二氧化碳等生成,属于化学变化;B、积土成山过程中没有新物质生成,属于物理变化;C、百炼成钢过程中,生铁中的碳能和氧气反应生成二氧化碳,属于化学变化;D、死灰复燃过程中有新物质生成,属于化学变化;只有B属于物理变化,其他三项都发生了化学变化。

故选B。

知识点二、物理性质与化学性质知识在线1、当外界条件改变时,物质的性质也会随着发生变化,因此,描述物质的性质要注明条件。

如:当温度升高时,固态的冰就会变成液态的水,把水加热到一定温度时,谁就会沸腾。

2、物理性质与化学性质的本质区别是否需要在化学变化中体现出来。

板书设计

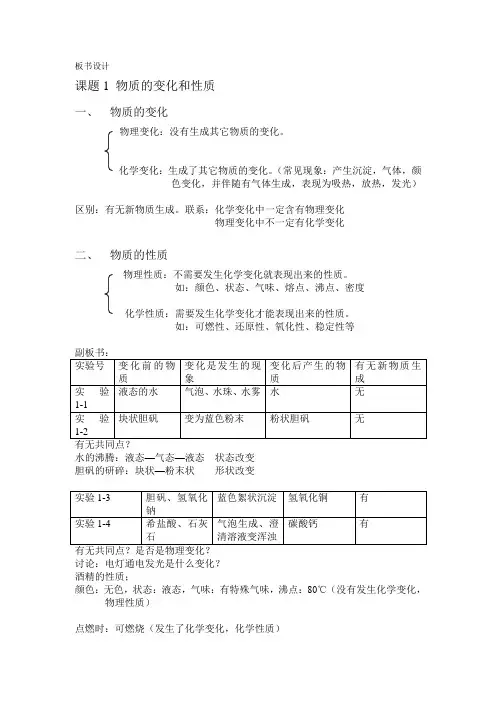

课题1 物质的变化和性质

一、物质的变化

物理变化:没有生成其它物质的变化。

化学变化:生成了其它物质的变化。

(常见现象:产生沉淀,气体,颜

色变化,并伴随有气体生成,表现为吸热,放热,发光)

区别:有无新物质生成。

联系:化学变化中一定含有物理变化

物理变化中不一定有化学变化

二、物质的性质

物理性质:不需要发生化学变化就表现出来的性质。

如:颜色、状态、气味、熔点、沸点、密度

化学性质:需要发生化学变化才能表现出来的性质。

如:可燃性、还原性、氧化性、稳定性等

水的沸腾:液态—气态—液态状态改变

胆矾的研碎:块状—粉末状形状改变

讨论:电灯通电发光是什么变化?

酒精的性质;

颜色:无色,状态:液态,气味:有特殊气味,沸点:80℃(没有发生化学变化,物理性质)

点燃时:可燃烧(发生了化学变化,化学性质)。

第一讲物质的变化与性质一、物质的变化二者的区别:是否有新物质生成。

1.物理变化:没有其他(新物质)生成的变化。

(水蒸发和凝固、糖块融化、二氧化碳凝华为干冰、铁水铸成铁锅、汽油挥发、矿石粉碎、衣服晾干、菠萝榨汁、蔗糖溶解、冰雪消融、电灯发光等现象)。

物理变化一般是物质三态(固体,液体,气体)变化,形状的变化,其本质不发生变化。

(2)化学变化的特征:有新物质生成(3)化学变化常伴随发光、发热、颜色变化、产生气体、生成沉淀等现象,可辅助判断是否是化学变化但不是判断是否是化学变化的根本依据,根本依据是:有无新物质生成。

(4)化学变化不但生成新物质,还会伴随着能量变化,这种能量变化通常表现为热能、光能和电能的释放或吸收。

3.物理变化与化学变化的比较物质的变化本质不发生变化发光、放热、生成气体、产生沉淀、变色等火药爆炸、二、物质的性质密度、溶解性、导电性、挥发性、延展性等。

2.化学性质:物质在化学变化中才能表现出来的性质。

主要包括:可燃性、稳定性、活泼性、氧化性、还原性、酸性、碱性、毒性等。

三、物质的性质和变化的区别总结:物质的性质和变化是两组不同的概念,二者之间既有区别又有联系,性质是物质固有的属性,是物质的基本特征,是变化的内因(即变化的依据),而变化只是一个过程,是性质的具体体现,即性质决定变化、变化体现性质。

物质的变化和性质在描述上是不同的,描述物质的性质时有“可以——不可以”、“能——不能”、“容易——不易”等字词。

如:镁能燃烧,就是镁的化学性质。

如叙述中有“已经”、“了”等过去时或“在”等现在时的用语时,则往往是叙述物质的某种变化.如“木炭在空去中燃烧”为化学变化.四、课堂练习一.选择题(共18小题)1.(2023•确山县三模)诗词是中华文化史中的璀璨明珠。

下列诗词中明显包含有化学变化的是()A.野火烧不尽B.白玉为床金做马C.铁杵磨成针D.千锤万凿出深山2.(2023•邓州市一模)中华传统文化博大精深,下列成语中只涉及物理变化的是()A.百炼成钢B.钻木取火C.火上浇油D.滴水成冰3.(2023•潍坊模拟)下列典故中,从物质变化的角度分析,主要体现化学变化的是()A.司马光砸缸B.水滴石穿C.火烧赤壁D.铁杵磨成针4.(2023•包河区二模)《天工开物》记载非盐生产过程,描述为“返水而上,入于釜中煎炼,顷刻结盐,色成至白”。

人教版(2024年新教材)九年级上册化学:第一单元走进化学世界1.1《物质的变化和性质》教案教学设计一、教材分析本章节“物质的变化和性质”是化学学科的基础内容,其重要性不言而喻。

教材通过清晰的概念界定和生动的实验案例,使学生能够深刻理解物理变化与化学变化的本质区别,以及物质的物理性质和化学性质如何体现在日常生活中。

教材内容设计合理,逻辑性强,从定义到特征,再到实验验证,逐步引导学生构建完整的知识体系。

同时,教材还注重培养学生的实验技能和科学态度,鼓励学生通过动手操作和观察分析,形成对化学知识的直观感受和深刻理解。

二、设计思路学生在学习“物质的变化和性质”这一章节前,已经具备了一定的化学基础知识,如物质的组成、分子原子等概念。

然而,对于物质变化的深层次理解和性质的准确判断,学生可能还存在一定的困难。

由于化学知识具有一定的抽象性和复杂性,部分学生可能会感到学习吃力,特别是对于化学变化和物理变化的区分、物质性质的判断等知识点。

此外,学生的实验技能和观察分析能力也有待提高,需要教师在教学过程中加强引导和训练。

因此,在学情分析的基础上,教师应采取多样化的教学方法和手段,激发学生的学习兴趣和积极性,帮助他们克服学习困难,提高学习效果。

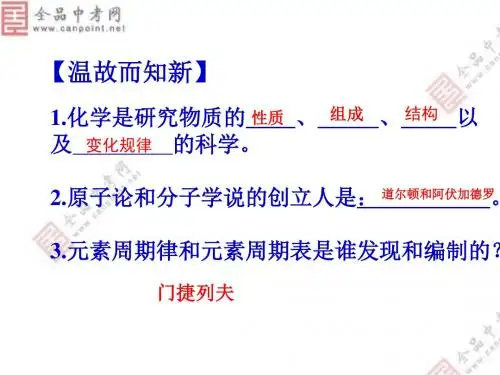

三、教学目标【化学观念】进一步了解化学是一门研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的自然科学。

理解物理变化和化学变化这两种最基本的变化形式,以及物质的物理性质和化学性质。

学会通过实验观察和分析物质的变化,并描述实验现象。

【科学思维】引导学生观察化学实验,并能进行简单的实验现象描述,逐步形成良好的学习习惯和学习方法。

培养学生搜集资料、处理信息和归纳总结的能力【科学探究与实践】通过对生活中常见变化的分类,初步体会分类法在化学中的应用【科学态度与责任】1.通过具体、生动的化学变化现象,激发学生学习化学的兴趣,初步形成“物质可以变化”的观念。

2.通过化学史,辩证的看待古代炼金术的功过得失,体会对化学学科建立的启蒙与推动作用。

第1讲物质的变化和性质

一、选择题

1.下列变化属于化学变化的是( C )

A.冰雪融化B.棉线织布

C.酒精燃烧D.干冰升华

2.下列过程中没有发生化学变化的是( A )

3.(2014,无锡)下列属于物理变化的是( C )

A.用鲜牛奶和乳酸菌制酸牛奶

B.用糯米等原料制甜酒

C.用彩纸折幸运星

D.用小苏打、柠檬酸制汽水

4.化学是人类社会进步的关键。

下列对化学的认识不正确的是( B ) A.减少化石燃料的直接利用,有助于节能减排、增强发展的可持续性B.为减少白色污染,应停止使用塑料、化纤等合成材料

C.科学合理的使用食品添加剂,有助于改善食品品质、丰富食品营养成分D.合成药物的研发和使用,有助于人类防病治病、保障人体健康5.(2014,宜宾)下列变化中不属于化学变化的是( A )

A.酒精挥发

B.植物发生光合作用

C.自行车日久出现生锈

D.电解水得到氢气和氧气

6.(2013,鞍山)下列物质性质的描述,属于化学性质的是( A )

A.甲烷可以在空气中燃烧

B.金属汞常温下是液体

C.高锰酸钾是紫黑色固体

D.银具有良好的延展性

7.下列关于SO2的自述,属于物理性质的是( D )

8.(2014,济宁)物质的性质决定了物质的用途。

下列几种常见物质的性质、用途不一致的是( B )

A.氮气性质稳定保护气

B.酒精可燃性消毒剂

C.食醋酸性除水垢

D.干冰升华吸热人工降雨

9.在对人体呼出的气体进行探究前,小王同学根据生物学知识提出:“呼出的气体中的水蒸气可能比空气中多”。

那么,这属于科学探究中的哪一环节?

( A )

A.猜想或假设B.提出问题

C.结论D.制定计划

10.(2014,滨州)化学上把“生成新物质的变化叫做化学变化”,下面对化学变化中“新物质”的解释正确的是( C )

A.“新物质”就是自然界中不存在的物质

B.“新物质”就是与变化前的物质在颜色、状态等方面有所不同的物质C.“新物质”就是与变化前的物质在元素组成上不同的物质

D.“新物质”就是在组成或结构上与变化前的物质不同的物质

11.下列是某化学学习小组在“人吸入的空气和呼出的气体中有什么不同”的探究活动中提出的一些说法,其中错误的是( D )

A.证明呼出的气体含二氧化碳多的证据是:呼出的气体能使澄清的石灰水变浑

B.判断呼出的气体含氮气的依据是:空气中含有氮气,而氮气不为人体吸收

C.证明呼出的气体含水蒸气多的证据是:呼出的气体在玻璃片上结下水珠D.证明呼出的气体含氧气的证据是:呼出的气体能使木条燃烧更旺

12.(2014,雅安)下列物质的用途与性质不对应的是( B )

A.食品包装中充氮气以防腐——常温下氮气的化学性质不活泼

B.一氧化碳用于冶炼金属——一氧化碳具有可燃性

C.稀有气体能制成多种用途的电光源——稀有气体在通电时发出不同颜色的光

D.干冰可用做制冷剂——干冰升华吸热

二、填空

13.酒精①无色透明;②具有特殊气味的液体;③易挥发;④能与水以任意

比例互溶;⑤易燃烧;⑥当点燃酒精时,酒精在灯芯上汽化;⑦燃烧生成水和二氧化碳。

根据上述文字可归纳出酒精的(填序号):

物理性质__①②③④__;化学性质__⑤__;

物理变化__⑥__;化学变化__⑦__。

14.(2014,呼和浩特)下列是对氯气性质的描述:①黄绿色;②有刺激性气味;③能与水发生反应;④常温下是一种气体;⑤能与强碱溶液发生反应;⑥能与金属发生反应。

其中属于物理性质的是__①②④__(用序号回答)。

15.如图为同学们经常使用的某品牌修正液包装标签上的部分文字的图片,请仔细阅读,根据此图及日常生活经验,分析、推测修正液的性质。

修正液(Correction Fluid)

使用方法:

使用前摇匀修正液,涂于修正处少许,待完全干后书写。

注意事项:

用完后请及时盖上帽,

严禁食用。

(1)__易挥发__;(2)__可燃__;

(3)__有毒__;(4)__不均一,不稳定__。

三、简答题

16.1806年,英国化学家戴维用电解法从苏打中得到一种新的金属,他对新金属做了如下实验:取一块金属,用小刀切下一小块,把这一小块金属投入水中,它浮在水面上,并与水发生剧烈的反应,放出气体。

此金属在水面上急速转动,发出嘶嘶声,并立刻熔化成一个闪亮的银白色小球,过一会儿小球逐渐变小,最后完全消失。

请你阅读后归纳出这种金属的物理性质和化学性质,并说明反应中是否有能

量变化。

(1)物理性质:__具有银白色金属光泽;质软;熔点低;密度比水小__;

(2)化学性质:__能与水发生剧烈反应,放出气体,放出热量__;

(3)能量变化:__反应中放出热量__。

四、实验探究题

17.燃烧的蜡烛刚熄灭时产生的白烟是什么?

【问题】

蜡烛刚熄灭时,总会有一缕白烟冒出,它的成分是什么呢?有人提出了以下

假设:

①白烟是燃烧时生成的二氧化碳;

②白烟是燃烧时生成的水蒸气;

③白烟是石蜡蒸气凝成的石蜡固体小颗粒。

【实验】

(1)吹灭蜡烛,立即用一个沾有澄清石灰水的烧杯罩住白烟,目的是为了验证假设__①__(填序号),但是这样做并不能得出正确的结论,原因是__蜡烛燃烧产生的二氧化碳会使澄清石灰水变浑浊__。

(2)吹灭蜡烛,立即用一块干冷的玻璃片放在白烟上,玻璃片没有出现水雾,说明白烟不是__水蒸气__。

(3)吹灭蜡烛,立即用燃着的木条去点白烟(注意不要接触烛芯),发现蜡烛重新被点燃了,说明白烟具有可燃性,这是为假设__③__提供了证据。

同时可以排查假设__①②__,因为__二氧化碳和水均不能燃烧__。