四年级上册科学第二单元

- 格式:doc

- 大小:30.00 KB

- 文档页数:5

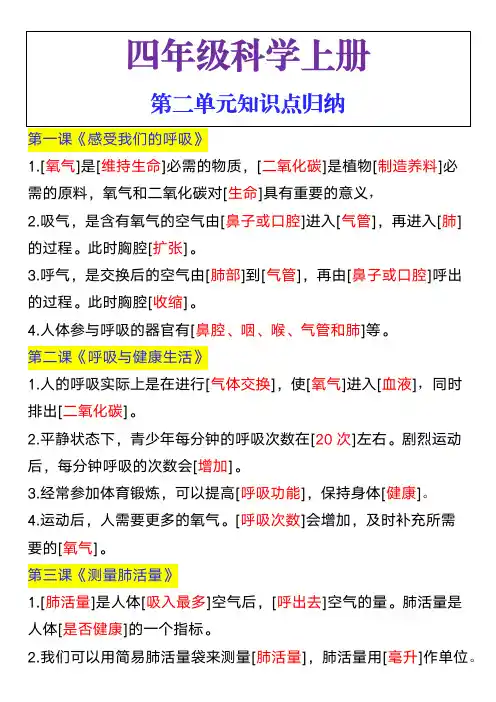

1.[氧气]是[维持生命]必需的物质,[二氧化碳]是植物[制造养料]必需的原料,氧气和二氧化碳对[生命]具有重要的意义,2.吸气,是含有氧气的空气由[鼻子或口腔]进入[气管],再进入[肺]的过程。

此时胸腔[扩张]。

3.呼气,是交换后的空气由[肺部]到[气管],再由[鼻子或口腔]呼出的过程。

此时胸腔[收缩]。

4.人体参与呼吸的器官有[鼻腔、咽、喉、气管和肺]等。

第二课《呼吸与健康生活》1.人的呼吸实际上是在进行[气体交换],使[氧气]进入[血液],同时排出[二氧化碳]。

2.平静状态下,青少年每分钟的呼吸次数在[20次]左右。

剧烈运动后,每分钟呼吸的次数会[增加]。

3.经常参加体育锻炼,可以提高[呼吸功能],保持身体[健康]。

4.运动后,人需要更多的氧气。

[呼吸次数]会增加,及时补充所需要的[氧气]。

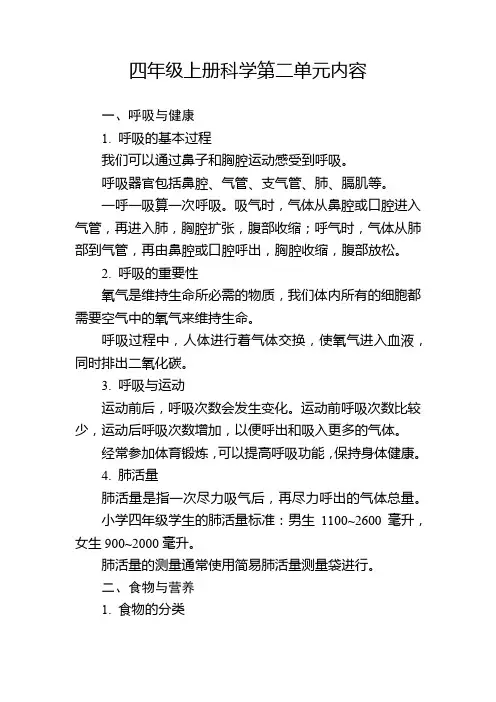

第三课《测量肺活量》1.[肺活量]是人体[吸入最多]空气后,[呼出去]空气的量。

肺活量是人体[是否健康]的一个指标。

2.我们可以用简易肺活量袋来测量[肺活量],肺活量用[毫升]作单位。

3.国家学生体质健康标准提出,四年级学生肺活量的要求,男生[1100-2600]毫升,女生[900-2000]毫升。

4.经常参加体育锻炼,使[肺]得到锻炼,增加[肺活量],能向身体提供更多的[氧气],使精力更加充沛。

第四课《一天的食物》1.[食物]是我们身体所需[养料和能量]的主要来源。

2.按照食物的来源,食物可以分成[动物类食物]和[植物类食物]两类,也称为[荤食]和[素食]。

3.按照食物食用的生熟情况,可以分成[熟食]和[生食]。

4.按照日常食用的数量,食物可以分成[主食]和[副食]。

5.人们的生活习惯,可以把食物分成[米饭、面食、水果、蔬菜、肉类、蛋类]等。

第五课《食物中的营养》1.食物中的营养成分通常分为[蛋白质、糖类、脂肪、维生素、无机盐【矿物质】、水和膳食纤维]。

2.[淀粉]是[糖类]的重要成员之一,是我们身体[能量的来源]。

四年级上册科学第二单元知识点总结第一课:雨滴形成的过程1.雨滴形成的要素包括湿空气、冷凝核、上升运动;2.湿空气中的水蒸气遇冷会凝结成水滴;3.随着水滴不断增大,最终形成雨滴;4.雨滴较重会下落到地面上,形成雨水。

第二课:参观地方晴雨表1.地方晴雨表是用来观察当地天气变化的仪器;2.地方晴雨表包括温度计、湿度计和风向风力表;3.通过观察地方晴雨表的指示,可以预测天气情况;4.温度计可以测量空气温度;5.湿度计可以测量空气湿度;6.风向风力表可以测量风的方向和强弱。

第三课:空气中的水蒸气1.空气中水蒸气的含量受温度和湿度的影响;2.温度越高,空气中的水蒸气含量越高;3.湿度越大,空气中的水蒸气含量越高;4.水蒸气的密度比空气小,所以水蒸气会在空气中上升;5.高温、高湿度的地方容易形成大量的水蒸气。

第四课:蒸发和凝结1.液体在加热时会变成气体,这个过程称为蒸发;2.蒸发后的水蒸气会上升到空气中;3.气体在冷却时会变成液体,这个过程称为凝结;4.凝结后的水滴会形成云、雾或雨滴。

第五课:云的形成与雨的关系1.云是由水滴或冰晶悬浮在空气中形成的;2.云的形成与空气中的水蒸气和冷凝核有关;3.水蒸气凝结成水滴后,形成云;4.高空的云由冰晶组成;5.云的颜色、形状和高度可以根据天气情况进行判断;6.云中的水滴增大而重时会形成雨滴,从而下雨。

第六课:细菌和真菌1.细菌是一类微生物,可以在水、土壤和其他物体上生存繁殖;2.不同种类的细菌有不同的形状,有的呈球状,有的呈杆状;3.细菌可以分为有益菌和有害菌两类;4.有益菌可以帮助身体消化食物,制造药物等;5.有害菌可以引起疾病;6.真菌包括霉菌和酵母菌,它们可以生长在潮湿的地方;7.霉菌和酵母菌可以对食物进行腐烂和发酵。

第七课:食物的变质与保鲜1.食物的变质是指食物中的细菌或霉菌繁殖导致的;2.变质的食物可能产生有害的化学物质,对人体健康有害;3.食物变质的条件包括高温、湿度和空气中的细菌;4.保鲜的方法有冷藏、冷冻、脱水、烧烤和加盐等;5.化学防腐剂可以延缓食物的变质;6.常见的化学防腐剂有食品添加剂、糖精和硫磺等。

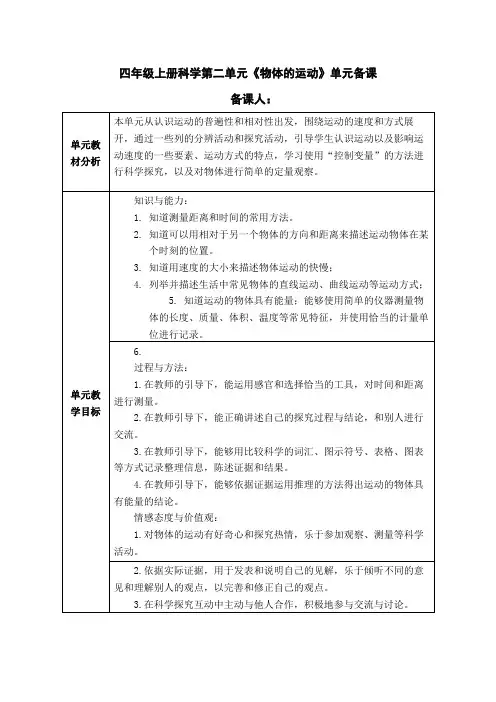

四年级上册科学第二单元《物体的运动》单元备课

备课人:

科学、技术、社会与环境:

1.将学到的科学知识和日常生活中运用的工具、器具、设备相联系,识别在日常生活中的应用。

2.了解人们如何运用设计与技术来解决实际问题,以改善我们的生活。

3.了解人类的需求是影响科学技术发展的关键因素。

教学重难点

教学重点:知道测量距离和时间的常用方法;知道用速度的大小来描述物体运动的快慢;比较不同的运动,举例说明给物体施加力,可以改变物体的快慢,也可以使物体启动或停止;知道运动的物体具有能量。

教学难点:知道可以用相对于另一个物体的方向和距离来描述运动物体在某个时刻的位置。

学法指

导

观察法、实验法

单元知

识树。

四年级科学上册第二单元动植物的繁殖6.不用种子怎样繁殖必备知识点四年级科学上册第二单元“动植物的繁殖”中关于“不用种子怎样繁殖”的必备知识点归纳如下:一、不用种子繁殖的概述除了种子繁殖,植物还可以通过其他方式进行繁殖,这些方式主要包括营养繁殖和组织培养。

营养繁殖是由高等植物的根、茎、叶等营养器官发育成新个体的生殖方式,是植物不用种子繁殖后代的重要途径。

二、营养繁殖的方式1. 用根繁殖:一些植物的根具有繁殖能力,如胡萝卜、甘薯等。

这些植物的根可以直接埋入土壤中,或者通过浸泡在水中促使生根,然后移植到土壤中生长成新的植株。

实例:胡萝卜的头部切下一段,浸在盘子里的水中,当长出小芽之后,用小刀切下带芽的小块,埋入土中即可长成新的胡萝卜植株。

2. 用茎繁殖:许多植物的茎也具有繁殖能力,可以通过扦插、压条等方式进行繁殖。

实例:马铃薯(块茎)和落地生根的茎可以直接种在土里;月季、吊兰、姜等植物的茎可以通过剪取一段插入土壤中,生根后长成新的植株。

3. 用叶繁殖:一些植物的叶也能繁殖后代,通常是将叶片插入土壤中,使其生根并长成新的植株。

实例:宝石花的叶片可以直接插入土中,一段时间后就能长出新的根和芽,进而长成完整的植株。

三、组织培养技术1. 定义:组织培养是一种利用植物细胞的全能性,通过无菌操作将植物的一部分组织或细胞放在人工配制的培养基上,给予适宜的培养条件,诱导其产生愈伤组织、丛芽,最终形成完整的植株的繁殖方式。

2. 原理:植物细胞具有全能性,即已经分化的植物细胞仍然具有发育成完整植株的潜能。

3. 应用:组织培养技术不仅可用于植物的快速繁殖,还可用于培育无病毒植株、创造植物新品种以及保存珍稀植物资源等。

四、实例与观察1. 实例:竹子是一种典型的通过营养繁殖的植物。

竹林里的新竹子通常是从地下的竹鞭(一种特殊的茎)上长出的笋芽发育而成的,而不是通过种子繁殖的。

2. 观察:在实际生活中,可以观察身边的一些植物,如月季、吊兰等,它们常常通过茎的扦插繁殖出新的植株。

四年级上册科学第二单元第二课一、知识要点。

1. 呼吸的重要性。

- 呼吸是人体重要的生命活动。

人体通过呼吸,吸入氧气,呼出二氧化碳。

氧气进入人体后,随着血液循环被输送到身体的各个部位,参与细胞的新陈代谢等活动。

如果呼吸停止,生命就会受到威胁。

2. 肺活量。

- 概念:肺活量是指一次尽力吸气后,再尽力呼出的气体总量。

- 测量方法:- 可以使用肺活量测量仪来测量肺活量。

测量时,深吸一口气,然后将嘴对准测量仪的吹嘴,缓慢而持续地吹气,直到不能再吹为止,此时测量仪上显示的数值就是肺活量。

- 肺活量的大小与健康的关系:- 一般来说,肺活量越大,说明肺的功能越强,身体的供氧能力也就越强。

经常参加体育锻炼的人,肺活量会比较大。

例如,运动员的肺活量通常比普通人要大,因为他们长期进行高强度的运动训练,使肺得到了充分的锻炼。

而肺活量小的人,在运动时可能会比较容易气喘吁吁,身体的耐力相对较差。

3. 呼吸与健康。

- 运动与呼吸:- 运动时,人体需要更多的氧气,呼吸频率会加快,呼吸深度也会加深。

比如跑步时,我们会感觉呼吸急促,这是因为身体的肌肉在运动时消耗了大量的氧气,呼吸系统需要加快工作来提供足够的氧气。

不同的运动强度对呼吸的影响也不同,剧烈运动时呼吸频率和深度的变化比轻微运动时更明显。

- 良好的呼吸习惯:- 用鼻呼吸比用嘴呼吸好。

鼻腔内有鼻毛和黏膜,鼻毛可以阻挡灰尘等异物,黏膜可以温暖、湿润空气,这样进入肺部的空气就比较清洁、温暖和湿润。

而用嘴呼吸时,干燥、寒冷的空气直接进入肺部,可能会对呼吸道和肺部造成不良影响。

- 保持室内空气清新对呼吸健康也很重要。

室内空气如果污浊,含有较多的灰尘、有害气体(如甲醛等),会影响呼吸健康。

经常开窗通风,可以让新鲜空气进入室内,排出污浊空气。

二、实验与活动。

1. 测量肺活量实验。

- 实验目的:了解自己的肺活量大小。

- 实验器材:肺活量测量仪。

- 实验步骤:- 先检查肺活量测量仪是否正常工作。

四年级上册科学书第二单元内容总结

四年级上册科学书第二单元的主题是“溶解”。

这个单元主要探讨了物质在水中溶解的现象和规律。

以下是单元内容的总结:溶解的定义:溶解是指物质均匀地分散在水中,形成透明、均一、稳定的溶液。

溶解的现象:当我们将物质放入水中时,可以观察到一些现象,如物质逐渐消失,水的体积增加等。

溶解的规律:不同的物质在水中的溶解能力是不同的。

有些物质可以溶解在水中,而有些则不能。

例如,糖可以溶解在水中,而石头则不能。

影响溶解的因素:物质的溶解度受到温度、压力和溶剂的性质等多种因素的影响。

一般来说,温度越高,物质的溶解度越高。

压力也会影响溶解度,但不如温度明显。

溶剂的性质对溶解度也有影响,例如,盐在水中比在油中更容易溶解。

溶液的形成:当物质溶解在水中时,会形成均一、稳定的溶液。

溶液由溶质和溶剂组成,溶质是溶解在溶剂中的物质,而溶剂则是承载溶质的物质。

溶液的应用:溶液在日常生活中有着广泛的应用,如糖水、盐水、饮料等。

在科学实验中,溶液也经常被用来进行各种化学

反应。

通过这个单元的学习,学生们可以了解到物质的溶解现象和规律,以及影响溶解的因素和溶液的形成与应用。

这有助于他们更好地理解化学反应的本质和物质的变化。

第二单元:冷和热1、冷热与温度1、(物体的冷热程度)叫(温度),我国常用的温度单位是(摄氏度),符号为(℃)。

2、温度计是由(玻璃泡)、(玻璃管)、(刻度)等部分构成的。

用来测量物体温度的工具是(温度计)。

3、光凭自己的感觉不能判断物体的(冷热程度)。

4、一杯热水的温度随着时间的延长而(逐渐下降),并且呈(先快后慢)的规律下降。

5、正确使用温度计的方法:答:⑴用手拿着温度计的(上部),并且要(轻拿轻放)。

⑵将温度计下端的(液泡)完全浸没在液体中,不能碰到容器的(底和侧壁)。

⑶等温度计内的液柱(不再上升或下降)时,再读数。

⑷读数时,温度计不能拿出(液面),并且视线要与温度计液柱的顶端(保持水平)。

6、(温度计)是测量温度的工具,一般情况下,人体的温度是(36℃-37℃之间),水烧开时的温度是(100℃),冰水混合物的温度是(0℃)。

也就是说在标准大气压下,水的沸点是(100℃),冰点是(0℃)。

2、热的传递1、热在(固体)中,总是从(温度高)的地方传到(温度低)的地方,这种传热的方式称为(传导)。

2、(液体或气体)受热上升、遇冷下降,使冷热液体或气体相互混合,这种传热方式称为(对流)。

3、不靠(空气)、(水)或(其他物体)也能传递热,这种传热方式称为(辐射)。

4、烧水时,下部的水受热后会(上升),上部比较冷的水会(下降),通过热水和冷水的(循环)流动,使全部的水逐渐变热,这种传递热的方式叫(对流)。

5、分析下图中热的传递方式。

⑴对流。

⑵辐射。

⑶传导。

⑷辐射。

3、加热和冷却1、(加热)和(冷却)可以改变物体的(形态)、(体积)。

2、绝大多数物体(受热)时,体积会(膨胀);(冷却)时,体积会(收缩),这种现象叫做(热胀冷缩)。

(温度计)就是利用(物质热胀冷缩)的原理做成的。

3、(二氧化碳气体)在温度很低时,会变成一种叫做(干冰)的固体。

(干冰)在达到室温时又能恢复到(气体)状态。

4、糖、蜡烛受热会熔化成(液体),冷却后又会凝结成(固体)。

四年级上册第二单元溶解1、水能溶解一些物质像食盐、糖那样,可以(均匀)、(稳定)地分散在水中,不会(自行沉降),也不能用(过滤)的方法把溶液中的物质分离出来就叫(溶解)。

过滤的过程:将滤纸(对折两次)后,沿着一条边打开,放入漏斗中。

让(漏斗颈)的底端(紧贴烧杯内壁)。

过滤时要使(液体)沿着(玻璃棒)慢慢流入漏斗内,漏斗里液体的(液面)要(低于滤纸的边缘)。

过滤时要注意“一贴、两低、三靠”:一贴:滤纸紧贴漏斗内壁。

两低:滤纸低于漏斗边缘,液面低于滤纸边缘。

三靠:倾倒液体的烧杯口紧靠玻璃棒,玻璃棒下端紧靠三层滤纸处,漏斗末端紧靠承接滤液的烧杯内壁。

2、物质在水中是怎样溶解的人们常用(高锰酸钾)来(消毒)和(防腐)。

高锰酸钾是一种(紫黑色固体颗粒)。

我们不能用手直接取高锰酸钾。

高锰酸钾投入水中时:会留下紫色的痕迹,然后慢慢沉入水底,一点点的向水中扩散。

搅拌后,高锰酸钾化成(肉眼看不见)的(微小颗粒),(均匀)地分布在水中。

食盐和高锰酸钾能(溶解)在水中。

搅拌后(不能看到颗粒),在水中分布(均匀),(没有沉淀)出现,用过滤的方法(不能分离)。

能够形成(均匀、透明、稳定)的溶液。

面粉和沙子在水中(不能溶解)。

搅拌后还(能看到颗粒),在水中分布(不均匀),(会沉淀),用过滤的方法(能分离)。

3、液体之间的溶解现象洗发液和胶水在水中先下沉,然后慢慢扩散,搅拌后形成了(均匀、稳定)的溶液。

(醋、酒精)等液体也能(溶解)于水中,进入水中后由上到下快速扩散。

食用油会(浮在水面)上,说明食用油(不能)溶解于水。

汽油、柴油等也不能溶解于水。

4、不同物质在水中的溶解能力在相同条件下,不同物质在水中的溶解能力是不同的。

(食盐)在水中的溶解能力比小苏打(强)。

开启汽水时,汽水中会冒出气泡。

气水中的气体主要是(二氧化碳),是通过(加压)或(化学方法)溶解的。

用注射器吸取约1/3管汽水,用手指封住管口后往外拉活塞,发现汽水中会析出很多气泡。

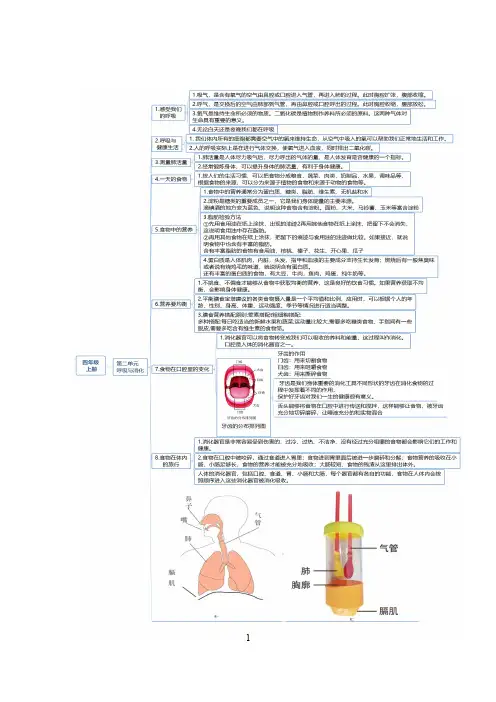

1.第二单元呼吸与消化

1.感受我们的呼吸

1.吸气,是含有氧气的空气由鼻腔或口腔进入气管,再进入肺的过程。

此时胸

腔扩张,腹部收缩。

2.呼气,是交换后的空气由肺部到气管,再由鼻腔或口腔呼出的过程。

此时胸

腔收缩,腹部放松。

3.氧气是维持生命所必须的物质。

二氧化碳是植物制作养料所必须的原料。

这

两种气体对生命具有重要的意义。

4.无论白天还是夜晚我们都在呼吸

2.呼吸与健康生活

1. 我们体内所有的细胞都需要空气中的氧来维持生命,从空气中吸入的氧可以

帮助我们正常地生活和工作。

2.人的呼吸实际上是在进行气体交换,使氧气进入血液,同时排出二氧化碳。

3.测量肺活量

1.肺活量是人体尽力吸气后,尽力呼出的气体的量,是人体发育是否健康的一

个指标。

2.经常锻炼身体,可以提升身体的肺活量,有利于身体健康。

4.一天的食物。

四年级上册科学第二单元内容一、呼吸与健康1. 呼吸的基本过程我们可以通过鼻子和胸腔运动感受到呼吸。

呼吸器官包括鼻腔、气管、支气管、肺、膈肌等。

一呼一吸算一次呼吸。

吸气时,气体从鼻腔或口腔进入气管,再进入肺,胸腔扩张,腹部收缩;呼气时,气体从肺部到气管,再由鼻腔或口腔呼出,胸腔收缩,腹部放松。

2. 呼吸的重要性氧气是维持生命所必需的物质,我们体内所有的细胞都需要空气中的氧气来维持生命。

呼吸过程中,人体进行着气体交换,使氧气进入血液,同时排出二氧化碳。

3. 呼吸与运动运动前后,呼吸次数会发生变化。

运动前呼吸次数比较少,运动后呼吸次数增加,以便呼出和吸入更多的气体。

经常参加体育锻炼,可以提高呼吸功能,保持身体健康。

4. 肺活量肺活量是指一次尽力吸气后,再尽力呼出的气体总量。

小学四年级学生的肺活量标准:男生1100~2600毫升,女生900~2000毫升。

肺活量的测量通常使用简易肺活量测量袋进行。

二、食物与营养1. 食物的分类按食物来源分:动物类食物 (荤食)和植物类食物 (素食)。

按食用方式分:生食、熟食。

按食物的重要性分:主食、副食。

2. 食物中的营养营养成分通常分为蛋白质、糖类、脂肪、维生素、无机盐和水。

淀粉是糖类的重要成员之一,是我们身体能量的主要来源。

脂肪和糖类是人体能量的主要来源,而蛋白质则是构成人体肌肉、内脏、头发、指甲和血液的主要成分。

3. 食物的营养搭配没有一种食物含有人体所需的所有营养成分,因此我们需要搭配膳食,保证营养充足。

膳食营养搭配原则:荤素搭配,粗细粮搭配;多种搭配;每日吃适当的新鲜水果和蔬菜。

三、食物的消化1. 消化器官人体的消化器官主要包括口腔、食道、胃、小肠和大肠。

口腔是消化起始的地方,牙齿将食物磨碎,与唾液混合。

食道传送食物至胃,胃储存和搅拌食物,吸收一些营养。

小肠是消化和吸收的主要场所,大肠储存难以消化的食物残渣,生成粪便。

2. 消化过程食物被吃下后,会在人体内被消化吸收,不能被消化吸收的残渣则形成粪便排出。

四年级科学上册第二单元动植物的繁殖4.动物的繁殖必备知识点四年级科学上册第二单元“动植物的繁殖”中关于“动物的繁殖”的必备知识点归纳如下:一、动物的繁殖方式动物的繁殖方式主要分为卵生和胎生两大类。

1.卵生:定义:动物的受精卵在母体外独立进行发育的过程。

特点:卵生动物通常会在体外产卵,卵在适宜的条件下孵化出幼体。

实例:青蛙、鸡、鸭、企鹅、蛇、鱼等都是卵生动物。

青蛙每年春季会与雌青蛙抱对,将精子排入水中,受精卵在水中孵化成幼体;公鸡和母鸡交配后,受精卵在母鸡体内形成,但随后排出体外并在适宜条件下孵化成小鸡。

2.胎生:定义:动物的受精卵在母体内的子宫里发育成熟后出生的过程。

特点:胎生动物的幼体在母体内发育,通过胎盘从母体获得营养和氧气,直至发育成熟后出生。

实例:猫、狗、羊、牛、熊猫、老鼠、马、狮子等都是胎生动物。

黄牛、绵羊等动物的受精卵在母体内发育成幼体后从母体生出。

二、动物的繁殖行为1.求偶行为:许多动物在繁殖季节会表现出特定的求偶行为,以吸引异性配偶。

这些行为可能包括展示美丽的羽毛、发出特定的声音、进行舞蹈等。

2.交配行为:求偶成功后,雌雄动物会进行交配,将精子与卵子结合形成受精卵。

交配行为可能因动物种类的不同而有所差异。

3.孵化与抚育:对于卵生动物来说,孵化是受精卵在体外发育成幼体的过程。

而胎生动物则会在母体内完成幼体的发育。

孵化或出生后,许多动物还会表现出抚育幼体的行为,如喂食、保护等。

三、动物的繁殖与环境的关系动物的繁殖行为和环境密切相关。

环境因素如温度、湿度、光照、食物供应等都会影响动物的繁殖成功率。

例如,一些动物在特定的季节或气候条件下才会进行繁殖;而食物供应的充足与否也会影响动物的繁殖能力和幼体的存活率。

四、珍稀动物的保护与繁殖对于珍稀动物来说,由于其数量稀少且面临灭绝的危险,因此保护其繁殖行为和提高繁殖成功率至关重要。

这包括建立自然保护区、加强法律法规的制定与执行、开展科学研究以了解珍稀动物的繁殖习性等。

教科版四年级科学上册:第二单元实验报告

实验名称:探究物体的浮沉条件

实验目的:通过实验探究物体浮沉的条件。

实验器材:盛水容器、不同物体(如小石头、纸片、小木块等)

实验步骤:

1. 准备一个盛水的容器。

2. 放入不同的物体,如小石头、纸片和小木块。

3. 观察并记录每种物体的浮沉情况。

4. 根据实验结果,总结出物体浮沉的条件。

实验结果:

1. 小石头:小石头在水中沉下去,不会浮起来。

2. 纸片:纸片在水中漂浮,不会沉下去。

3. 小木块:小木块在水中不断浮沉。

实验结论:

1. 小石头在水中沉下去,不浮起来,说明它的密度大于水的密度,不具备浮力,所以会沉下去。

2. 纸片在水中漂浮,不沉下去,说明它的密度小于水的密度,具备浮力,所以会漂浮在水面上。

3. 小木块在水中不断浮沉,说明它的密度接近水的密度,所以会在水中浮起来和沉下去。

实验分析:

1. 密度决定了物体是否会浮沉。

当物体的密度大于水的密度时,物体会沉下去;当物体的密度小于水的密度时,物体会浮起来;当物体的密度接近水的密度时,物体会在水中浮沉。

2. 浮力是物体浮起来的力,它的大小等于物体排开的液体的重量。

如果物体受到的浮力大于它的重力,物体就会浮起来;反之,物体就会沉下去。

实验注意事项:

1. 实验时要小心操作,保证安全。

2. 实验过程中要仔细观察物体的浮沉情况,并准确记录实验结果。

3. 实验结束后,将容器中的水倒掉,注意清洁。

教科版科学四年级上册《第二单元呼吸与消化》教案一. 教材分析《教科版科学四年级上册》第二单元“呼吸与消化”主要包括两个部分的内容:一是呼吸作用,二是消化作用。

教材通过生动的图片、形象的插图和简洁的文字,引导学生了解呼吸与消化的基本概念、过程和意义。

教材内容丰富,既注重知识性,又注重实践性,有利于激发学生的学习兴趣,培养学生的科学素养。

二. 学情分析四年级的学生已经具备了一定的生活经验,对呼吸和消化有一定的认知基础。

但他们对呼吸与消化的理解往往停留在表面,不能深入理解其内在的联系和机制。

此外,学生的科学素养参差不齐,对科学实验的操作和观察能力有待提高。

三. 教学目标1.知识与技能:了解呼吸与消化的基本概念、过程和意义,学会观察和描述呼吸和消化的现象。

2.过程与方法:通过观察、实验、讨论等方法,培养学生的科学探究能力。

3.情感态度价值观:激发学生对科学的兴趣,培养学生热爱生活、关注健康的情感。

四. 教学重难点1.重点:呼吸与消化的基本概念、过程和意义。

2.难点:呼吸与消化的内在联系和机制。

五. 教学方法1.情境教学法:通过生活实例和生动的故事,引导学生了解呼吸与消化的重要性。

2.实验教学法:通过观察和实验,让学生直观地感受呼吸与消化的过程。

3.讨论教学法:引导学生分组讨论,培养学生的合作意识和表达能力。

六. 教学准备1.教学课件:制作呼吸与消化相关的课件,图文并茂,生动有趣。

2.实验器材:准备呼吸与消化实验所需的器材,如显微镜、载玻片、切片等。

3.教学资源:收集关于呼吸与消化的生活实例和故事,以便进行情境教学。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示生活中与呼吸和消化相关的现象,如人在运动时的呼吸、食物的消化过程等,引导学生关注呼吸与消化的重要性。

2.呈现(10分钟)介绍呼吸与消化的基本概念、过程和意义,通过课件和实物展示,让学生对呼吸与消化有更深入的理解。

3.操练(15分钟)分组进行实验,观察和描述呼吸和消化的现象。

人教版小学科学四年级上册第二单元知识

点汇总

1. 物质的属性和变化

- 物质是构成一切事物的基本单位,包括固体、液体和气体。

- 物质有一些共同的属性,例如颜色、形状、硬度、气味等。

- 物质可以经历一些变化,包括状态变化、溶解、燃烧等。

- 物质的状态变化包括固体转液体、液体转气体、气体转液体、液体转固体等。

2. 物质的测量

- 物质的重量可以用天平进行测量。

- 物质的长度可以用尺子进行测量。

- 物质的体积可以用进行测量。

- 物质的温度可以用温度计进行测量。

3. 物质的分离与提纯

- 可以通过筛分将不同颗粒大小的物质分离开。

- 可以通过手工挑选将不同性质的物质分离开。

- 可以通过过滤将含有固体颗粒的液体与固体分离开。

- 可以通过蒸发将溶液中的溶质与溶剂分离开。

4. 物质的保存

- 节约用水和用电,避免浪费资源。

- 妥善保管物质,避免不必要的损耗。

- 善于利用废物和回收利用资源。

以上是人教版小学科学四年级上册第二单元的知识点汇总,希望对您有所帮助。

四年级科学上册第二单元物体的运动活动框架第一部分:引入我们身边的世界充满了各种各样的物体,它们都在不停地运动着。

物体的运动是自然界中普遍存在的现象,我们可以通过观察和实验来了解物体的运动规律。

今天我们就来学习一下关于物体的运动活动。

第二部分:物体的运动形式1.直线运动:当物体在同一方向上做匀速或加速运动时,我们称之为直线运动。

小车沿着笔直的道路行驶、投掷物体下落等都属于直线运动。

2.曲线运动:当物体在运动过程中沿着一条弯曲的轨迹运动时,我们称之为曲线运动。

例如,铅球抛出后的弧线运动、自行车在弯道上转弯等都属于曲线运动。

3.循环运动:当物体在运动过程中以一个固定的轨迹做往复循环运动时,我们称之为循环运动。

例如,钟摆的摇动、自行车轮子转动等都属于循环运动。

第三部分:物体的运动规律1.物体的运动状态:物体的运动状态包括静止和运动两种状态。

当物体在某个参考系中位置不变时,我们称之为静止状态;而当物体在某个参考系中位置发生改变时,我们称之为运动状态。

2.物体的运动速度:物体的运动速度是指物体在单位时间内所运动的路程。

运动速度可以分为匀速运动和变速运动。

当物体在相同的时间内,移动的路程相等时,我们称之为匀速运动;当物体在相同的时间内,移动的路程不相等时,我们称之为变速运动。

3.物体的加速度:物体的加速度是指物体在单位时间内速度的变化量。

当物体在单位时间内速度增大时,我们称之为正加速度;而当物体在单位时间内速度减小时,我们称之为负加速度。

第四部分:物体的运动实验为了更好地理解物体的运动规律,我们可以进行一些简单的实验。

1.利用直线轨道和小车进行匀速运动实验。

我们可以利用一条直线轨道和一个小车。

首先将小车放置在轨道上,并保持轨道水平。

然后用手推小车,使其沿着轨道匀速运动。

通过测量小车在不同时间点的位置,我们可以计算出小车的运动速度。

2.利用斜面和小球进行自由落体实验。

我们可以利用一个斜面和一个小球。

将斜面倾斜,让小球自由落下。

第二单元冷和热第一节冷热与温度1、什么叫温度?答:物体的冷热程度叫温度。

2、光凭自己的感觉不能准确判断物体的冷热程度。

3、温度计可以准确地测出物体的温度。

4、正确使用温度计的方法。

(使用温度计应注意些什么?)a、温度计是易碎品,使用时要轻拿轻放。

b、在测量液体的温度时,温度计下端的液泡要完全浸没在液体中,不能碰到容器的底和侧壁。

c、要等温度计内的液柱不再上升或下降时才能认读,并且要使视线与温度计液柱的顶端保持水平。

5、常用的温度单位‘摄氏度’计作‘℃’。

6、热水变凉的过程中,温度的变化是怎样的?答:温度是随着时间延长而逐渐降低的,温度下降呈先快后慢的规律。

7、温度下降为什么是先快后慢?答:热水刚倒入水杯时,与周围环境温度相差很大,热量散发得很快,当逐渐与周围环境的温差变小时,热的散发就减慢了。

8、如果继续观测下去,温度会怎样变化?答:温度会继续慢慢降低,直至与室内温度相同就停止降温了。

第二节热的传递1、什么叫传导?答:热在固体中,从温度高的地方传到温度低的地方,这种传热的方式称为“传导”。

2、什么叫对流?答:液体或气体受热上升、遇冷下降,使冷热液体或气体相互混合,这种传热方式称为“对流”。

3、什么叫辐射?答:不靠空气、水或其他物体也能传递热,这种传热方式称为“辐射”。

4、正确使用酒精灯的方法。

①先观察,确定酒精灯内的酒精量不超过瓶体的2/3。

打开瓶帽,将瓶帽竖放在灯旁。

②用点着的火柴自下而上斜向点燃酒精灯灯芯。

③把被加热物体放在火焰中温度最高的外焰部分加热。

④用完酒精灯后,用灯帽自右上方斜向盖灭火焰。

注意:不能用嘴吹灭酒精灯。

5、加热金属汤匙柄上的蜡,发现:在固体中,热从加热点向温度低的地方传递。

6、把木屑放入水中加热,观察木屑在水中是怎样运动的?答:木屑在水中受热上升、遇冷下降、循环流动。

7、举出生活中热辐射的例子。

答:①夏天的烈日下,很多物体摸上去很烫。

②坐在炉子旁边的人,感觉很热。

8、分析P20图中热的传递方式。

炉子到水壶——传导壶中的水——对流炉中的热传递到四周——辐射第三节加热和冷却1、加热和冷却会对物体产生哪些影响?答:加热和冷却会改变物体的形态和体积。

2、举出加热和冷却会改变物体形态的例子。

答:①糖、蜡烛、松香、巧克力等物体受热熔化成液体,冷却后凝结成固体。

②二氧化碳气体在温度很低时,会变成一种叫做干冰的固体。

干冰在达到室温时又能恢复到气体状态。

电影中的雾是固态的二氧化碳。

3、实验名称:认识固体热胀冷缩现象的实验实验器材:固体热胀冷缩演示器(铜球、铁圈)、酒精灯、火柴、水槽、冷水实验过程:①让铁球恰好通过铁圈。

②用酒精灯给铜球加热,再让铜球通过铁圈。

③把铜球放在冷水中冷却,再让它通过铁圈。

实验现象:刚开始铜球能通过铁圈,加热后铜球不能通过铁圈,冷却后铜球又能通过铁圈。

实验结论:固体有热胀冷缩的性质。

4、实验名称:认识液体热胀冷缩现象的实验实验器材:中间插有细管的胶塞、锥形瓶、染了颜色的水或酒精、水槽、热水实验过程:①准备一只中间插有细管的胶塞。

用胶塞塞紧瓶口。

②往瓶里加满染了颜色的酒精或水。

③把瓶子放入水槽,记下细管里水面的位置。

④往水槽里加入热水,观察细管里水面的位置有什么变化。

实验现象:加入热水后,细管内的水面升高了,从热水中拿出来放了一会后,水面下降了。

实验结论:液体也有热胀冷缩的性质。

5、实验名称:认识气体热胀冷缩现象的实验实验器材:饮料瓶、气球、2个水槽、冰水、热水实验过程:①把气球皮套在瓶口上。

②将瓶放入热水中。

③将瓶放入冰水中。

实验现象:放入热水中后,气球鼓起来了,放入冰水中后,气球瘪了,甚至被吸入瓶内。

实验结论:气体也有热胀冷缩的性质。

6、什么叫热胀冷缩?答:绝大多数物体在受热时,体积会膨胀;冷却时,体积会收缩,这种现象叫做热胀冷缩。

7、温度计就是利用液体热胀冷缩的原理发明的。

8、温度计的发明年代国籍发明人职业发明或发现备注1593 意大利伽利略科学家气体的热胀冷缩1603 意大利伽利略科学家空气温度计由于气压原因,不能准确测定温度。

1654 意大利斐迪南酒精温度计与今天温度计的样子一样,得到流传,但没有统一的标准1714 德国华兰海特物理学家华氏温标用‘℉’表示,纯水的冰点32℉,沸点212℉1742 瑞典摄尔修斯天文学家摄氏温标用‘℃’表示,纯水的冰点0℃,沸点100℃9、在生产、生活中,人们可以通过加热和冷却做哪些事情?答:①弯曲玻璃管。

②炼钢。

③使瘪了的乒乓球变圆。

④预留铁轨缝隙。

⑤夏天架电线得松一点,以免冬天冷缩绷断。

⑥夏天不要给自行车充太多气,以免爆胎。

⑦天冷瓶盖不易打开,可用热水烫一下。

⑧饮料瓶、啤酒瓶不能装满。

⑨火车的金属车轮(靠热胀冷缩原理组装和拆卸)。

第四节吸热和散热1、实验名称:研究不同物质的吸热和散热性能实验器材:烧杯、石棉网、铁架台、酒精灯和温度计各2个、油、水、表实验过程:①同时加热等重量的水和油6分钟,每隔1分钟测量并记录水和油的温度。

②停止加热后,每隔一分钟测量并记录水和油的温度,也测量6分钟。

实验现象:同时给相同重量的水和油加相同的热,油的升温速度比水快,在同时停止加热的情况下,油的降温速度比水快。

实验结论:油比水吸热快,散热也快。

2、实验名称:研究不同物质的吸热和散热性能实验器材:纸盒和温度计各2个、纸板、金属片、表、剪刀实验过程:①准备两只同样大小的纸盒。

②各剪一块同样大小的纸板和金属片,放在纸盒上。

③把它们放在阳光下晒,10分钟后测一测盒子里的温度,看看有什么不一样。

实验现象:放金属片的盒子里温度高,放纸板的盒子里温度低。

实验结论:金属片的吸热和散热性能优于纸板。

3、不同物质的吸热和散热性能一样吗?答:不同物质的吸热和散热性能是不一样的;固体的吸热、散热性能通常优于液体。

4、同一种物质,如果表面颜色不同,它们的吸热和散热性能一样吗?答:深色物体吸热快,散热也快;浅色物体吸热慢,散热也慢。

5、实验名称:研究深色和浅色物体吸热和散热性能的实验。

实验器材:2个同样大小的纸盒(一个表面是白色,一个表面是黑色)、2个温度计、表实验过程:①准备两只同样大小的纸盒,一个表面是白色,一个表面是黑色。

②把他们放在阳光下晒,10分钟后测一测盒子里的温度,看看有什么不同?③把他们放在阴凉的地方,10分钟后再测测盒子里的温度,看看有什么不同?实验现象:黑色盒子比白色盒子升温快,降温也快。

实验结论:深色物体比浅色物体吸热和散热性能好。

6、为什么冰箱后面的散热板都被漆成黑色?答:因为深色物体的散热性能更好。

7、为什么沙漠地区的人喜欢穿白色而宽大的衣服?答:因为沙漠地区的人常穿的白色长袍吸热性能差,而且宽大的长袍中可以形成气体对流,会使人感觉凉爽。

8、为什么海水和海边沙滩的温度不一样?答:海水和沙的吸热性能不同,在相同的光照下,沙升温快,海水升温慢,所以水中凉快而沙滩温度高。

第五节 水在加热和冷却后 1、我们见过哪些形态的水?答:①水有固态、液态、气态三种形态。

②云、雾、雨、露、霜、雪、冰是大自然中水的多姿多彩的化身。

2、实验名称:造雨的实验实验器材:烧杯、水、石棉网、三脚架、酒精灯、玻璃片、火柴 实验过程:①加热烧杯里的水至沸腾。

②用一块冷玻璃罩在烧杯的上方,观察玻璃片上是否有水珠。

实验现象:玻璃片上有水珠,水珠变大后会落下来。

实验结论:水蒸气遇冷凝结成小水滴,小水滴增大后,由于重力所致降落就形成雨。

3、实验名称:造霜的实验实验器材:深色铝制易拉罐、试管、水、2只温度计、冰块、盐、湿毛巾实验过程:①将装有少量水和一只温度计的试管放入易拉罐中,并将其放在湿毛巾上。

②在易拉罐中放入冰盐混合物,使试管完全处于冰盐混合物当中。

③观察冰盐混合物的温度和水结冰时的温度。

实验现象:易拉罐的杯壁上有白霜出现。

实验结论:霜是空气中的水蒸气遇冷凝华成的。

4、实验名称:造雾的实验实验器材:水杯、冰棒或冰块、温水 实验过程:①准备半杯不冒热气的温水。

②把一支冰棒(或一块冰)放在杯口,观察出现的现象。

实验现象:杯中出现了白雾。

实验结论:水蒸气遇冷在空气中凝结成细小水滴,它在自然界中位于低空就是雾。

5、什么叫蒸发?什么叫凝结?答:液体形态的水受热后变成气体形态的水蒸气,这种现象叫做蒸发。

水蒸气遇冷后,又从气态变成液态,这种现象叫做凝结。

6、云、雾、雨、露、霜、雪都是由空气中的水蒸气变成的,空气中的水来自于海洋、湖泊、植物、土壤中的水。

7、自然界中的蒸发现象有晾衣服、晒粮食、海水蒸发。

8、空气中的白气是水蒸气凝结成的极细小的小水滴,它在高空是云,低空是雾。

9、水蒸发的快慢与蒸发面积、空气流通程度、周围的温度有关。

10、水在什么条件下形态会互相转化?答:①在受热的条件下;②在遇冷的条件下。

固态液态 气态11、为什么年年下雨,雨水却总是降不完?受热遇 冷受 热 受 热遇 冷遇冷答:说明大自然的水是循环的。

12、水在自然界中是怎样循环的?答:在自然界中,海洋或地面的水在太阳光的照射下,蒸发到天空中形成云和雾,天空中的云遇冷变成小水滴或小冰晶落向地面,变成雨和雪,从而形成水在自然界的循环。