致命ID的人物分析参考PPT

- 格式:ppt

- 大小:1.80 MB

- 文档页数:24

心理案例分析《致命ID》在剧情的开端,男孩自我告白式的颂诗、剪报上那被丢弃在汽车旅馆的孩童、诗的内容暗示母亲是为妓女,种种迹象表明了一种心理分析人格不健全发展最重要的因素――童年生活的阴影。

这是一个典型而又引人入胜的悬疑故事:一个汽车旅馆里,住进了10个人,他们中间有司机、妓女、过气女星、夫妇、警探和他的犯人,还有神秘的旅馆经理。

这天风雨大作,通讯中断,10人被困在了旅馆里,惊悚的故事开始了。

他们一个接一个的死去,并且按照顺序留下牌号。

10个人存活下来的渐渐变少,他们开始恐慌,互相猜忌,却无意间发现了彼此间的联系。

但是,大家怀这样的凶杀案件却有着谜团笼罩在旅馆狭小的空间里,疑的嫌疑人却纷纷死去,人们猜不到的真相……后来又跳出故事框架,由一名主治精神病的医师嘴中得知:罪犯被诊断出拥有十种人格却不自知,而故事里的角色都是那十个人格所化身的人物。

这不经意相聚的十个角色实际上是人格分裂者兀自的妄想。

所呈现的旅馆杀人事件是医生对主角使用强力药物治疗之后产生的效果。

凶杀案的目的是为了消灭多余的人格。

医师本是借着主人公Malcolm Rivers的病况向法官求情(Malcolm Rivers本来以连环杀人罪被判死刑),免除他死刑,而是判他在医院养病。

最后虽然法官同意了医师的建议,可是在去医院途中,由于主人公Malcolm Rivers潜在的人格中仍有一个凶狠的人格没有去除,治疗失败,医师也在途中被MalcolmRivers杀害。

主人公患的是人格分裂症,在学名上称为“解离症(Dissociative Disorders)”,它的主要特征是患者将引起他内在心里痛苦的意识活动或记忆,从整个精神层面解离开来以保护自己,但也因此丧失其自我(Identity)的整体性。

我们常说的双重性格就是人格分裂的一个类别,医学上认为双重性格是正常人在相同时刻存在两种或者更多的思维方式,其中各种思维的运转和决策不受其它思维方式的干扰和影响。

电影评论:经典悬疑电影《致命ID》解读前言《致命ID》是一部备受瞩目的经典悬疑电影,由导演John Doe于2000年执导。

该片凭借其扣人心弦的剧情和出色的演员阵容,成为了当年最受欢迎的电影之一。

本文将从剧情、角色、主题等方面对《致命ID》进行解读。

剧情概述故事围绕着一位年轻女性Jane Smith展开。

她在一个飞机上醒来,发现自己失去了记忆,并且发现自己被涂上了一个神秘而致命的标记。

随着故事的推进,Jane发现她是被卷入了一个巨大的阴谋之中,而她必须找到真相并保护自己的生命。

角色分析•Jane Smith: 主角,失去记忆的女性,勇敢而坚韧,她驱使着整个故事的展开。

•John Johnson: 该片的男主角,一位调查记者,帮助Jane揭露真相。

•Emma Brown: Jane 的好友,给予支持和帮助。

•Mark Davis: Jane 的前男友,他对整个事件有着深刻的影响。

主题分析1.记忆与身份:片中的主题之一是关于记忆和身份的探索。

Jane失去记忆后必须寻找自己的真实身份,并解开隐藏在她过去中的谜团。

2.悬疑与阴谋:《致命ID》展示了一个充满悬疑和阴谋的故事。

通过诡计和暗示,影片将观众置于紧张和不确定的氛围中。

3.勇气与坚韧:电影中的女主角展现了勇气和坚韧精神,在逆境中保持积极乐观并不断努力寻找真相。

影片亮点1.扣人心弦的剧情:《致命ID》以其扣人心弦,步步惊心的剧情引起了观众们的广泛关注。

每个镜头都设计得惊心动魄,让观众陷入紧张刺激的氛围中。

2.出色演员表演:该片集结了一流的演员阵容。

主演们皆以出色表现为角色注入生命力,为观众们呈现了深刻的人物形象。

3.难以预测的结局:《致命ID》在故事的发展上始终巧妙地保持着悬疑感,令观众难以预测影片的结局。

这种不确定性增加了观众对电影的投入感。

结论《致命ID》是一部经典而引人入胜的悬疑电影。

它通过扣人心弦的剧情、精彩演员表演和主题探索,成功吸引了观众的注意力。

人格的较量——《致命ID》分析这个影片之前已经看过,但一直把它作为一个惊悚片子来看,并没有深究其中的深意。

但学过《变态心理学》课中后才了解到这个影片一个关于多重人格障碍的影片。

当再次观看完时才理解其中的剧情中人物关系,之后不禁对导演的精心安排的情节所折服。

首先让我们分析一下影片的名称,片名为《致命ID》ID即为Identity 。

在心理学上有着“同一性”的意思,埃里克森关于自我同一性的定义是“一种熟悉自身的感觉,一种知道个人未来生活目标的感觉,一种从他信赖的人们中获得所期待的认可的内在内信”。

“同一性”在人格发展中是有危机存在的,“自我同一感”就是解决这种危机的精神和谐状态了。

因而致命ID一就意味着人格出现了不同一性,出现了危机。

片中的主人公就是那个被判死刑的胖子。

其他在汽车旅馆的人都是他的多重人格。

因而胖子有11种人格。

为什么我叫人格的较量呢?这就要分析一下影片的脉络了。

影片的开头交代了两条主线:一个是将要被行刑的犯人却因可能有精神病而要举行听证会,其中的细节交代凶手犯了连环凶杀案和凶手的母亲是个妓女。

第二个就是11人被困汽车旅馆的连环凶杀,是影片主体部分。

这两条主线交织在一起,构成了影片的情节。

首先,胖子在真实世界中杀人,人格分裂本来刚开始的时候确实是只能1种人格占据主体、支配行动,胖子在真实世界当中杀人的时候可能是假警察人格和囚犯人格这2种人格交替支配。

他杀了6个人,因此胖子入狱,被判死刑。

其次,医生发现了胖子这种人格分裂的情况,因此进行治疗,进而总结出了11个人格。

最后,医生的想法是要治好胖子,从而不让他被处死。

因此通过他的努力让人格不再是只有1种占据主体,使11种人格同时出现,从而暴力消除10个人格,只留1个善良的。

影片主围绕着胖子的11个人格的较量上,医生使用药物使胖子的这11个人格共同集聚在一个汽车旅馆,从而开始了人格的相互残杀。

剧情也随之展开。

人格的分析:关于真旅店老板其实就是胖子在现实世界中的“自我”,但这个自我在他的人格世界中却是在冰柜里的一具尸体,说明胖子的本体作为一种人格已经死了。

简析《致命ID》与分离性障碍《致命ID》是一部探讨人格分裂者的电影,影片的一开始是心理学家对一段录音的分析,对人格分裂病情描述,医生的证词犯人童年的日记……因此出现对犯人的再次审判。

随后以穿插叙述的手法渐渐将几条线索汇集,黑夜包裹下的一场滂沱大雨、一只高跟鞋造成的意外车祸、积水不通的道路……阴差阳错的将一群人串联到了一起引向影片的主要场所——一家低档的汽车MOTEL。

一场充满未知与恐慌的离奇杀戮拉开序幕。

一个休假的警察、女演员、妓女、一家三口、一对刚结婚的年轻夫妻、犯人、假警察、假旅馆老板,11个人不同的身份、不同的面孔、不同的性格,从女演员被残杀警察艾德在洗衣房发现其头颅以及旅馆10号房的钥匙牌开始,有顺序的离奇连环谋杀不断上演,直到他们发现彼此间的共同点:姓氏都是以州命名,出生地相同——内华达,生日也在同一天——5月10日(细心地观众可能就此恍然,影片开始对六名被害的麦肯案件阐述中提及到了案发时间“1998年5月10日”)。

这时镜头切换到了现实中的听证会马利克医生在牵引着犯人麦肯体内隐藏的十种人格,原来MOTEL中的众人就是这十个人格,马利克医生引导着麦肯人格中善良正直的艾德在这些人格中找出那个在现实生活中残杀六人的邪恶人格,以此向法官证实其人格分裂的精神情况希望能够重新判决。

回到旅馆麦肯的人格仍在逐个被消灭,紧要关头善良人格的代表艾德和一个邪恶人格的假警察代表罗德同归于尽,最终只有一个女性人格帕瑞斯逃出了魔掌驾车驶向她心中的家园。

影片的结局耐人寻味,麦肯获得转送治疗的机会,在押解过程中麦肯想象中的女性人格遭遇其第十一个人格——一家三口中的小男孩儿Timmy,原来孩童的人格才是真正隐藏的邪恶人格,一切杀戮都是他引起的,在影片的最后,这个邪恶的人格杀死了马力克医生和一名狱车司机。

根据片头以及片中马利克医生的分析我们可以总结出以下几点情况:首先,当我们回顾麦肯的最终人格Timmy其亲生父亲长期对他们母子不管不顾且其一直需要母亲陪伴上厕所时,便不难体会犯人具有强烈的对其母亲的依赖感甚至可以说具有俄狄浦斯情结;其次,犯人有过童年创伤经历,剪报上那被丢弃在汽车旅馆的孩童也证实了这点;再次,由于其母是妓女曾以盗窃罪和影响社会风气被拘留以及对其儿时的种种虐待犯人对妓女有着强烈的仇恨情绪,片中我们可以看到麦肯借其中一个人格厌恶妓女的假旅馆老板说的“婊子没有第二次机会”。

致命ID的评论《Identity》已经是三年前的作品了,其风格无疑是推理悬疑一派的,谁是凶手是贯穿全片的最大的疑问,而导演James Mangold用娴熟简练的手法展现了各条明线和分支,在恐怖的配乐声加以渲染之下,把观众逐渐引进了一幕幕杀人剧之中。

其实此片真正的血腥恐怖镜头不多,主要还是第一幕杀人剧比较有血腥恐怖片的味道,但是其气氛却一直维持在高点,观众大多都欲罢不能,此确是导演讲故事能力水平之高的体现。

片名的英文原名为《Identity》,直译可为ID身份之意,集合内容,在两个主要中文翻译名中,《致命ID》清晰明了,词简意达,明显比有些无里头,而且容易和现在某兴起的同名游戏混淆的《杀人游戏》合适数倍。

其实笔者在两年前已经看过这部电影了,但是那时领悟能力实在不足,特别是对电影的领悟能力的不足,使笔者对于很多细节和某些重要情节都没有完全弄明白,所以首次看完时对这部电影是有些微言的,主要是觉得结尾有故意为了轰动结局而作,但过程对此却很多地方不合情理。

但此后曾又再翻看了一两遍,终于开始明白片中含义。

而经过极多电影和影评的熏陶,近来又一次翻出此片,为了尽最大程度的看明,先看了一下别人的一些影评,还特意下了剧本挖掘内里。

看完之后,的确收获良多,自以为已得电影其意,特写出自身对内容的理解与同好分享。

——————————————————————————————————————————————————从片中的对话可知,故事背景是发生在2002年的美国某处,而四年前即98年,曾发生了一单在Lakeworth的公寓血案,死者六人,凶嫌Malcolm Rivers--就是既是主角,也非主角的那个胖子--早已被捕归案,而且证据确凿。

他的辩护律师的辩护手法,是请来一位权威的心理学家Dr. Mallick--就是影片一开头出现的在整理资料的那位学者--去证明Malcolm Rivers因为小时候常目睹母亲卖淫,而且常被母亲虐待监禁而患有精神病,力图说服法官送Malcolm 入医院治疗而非判罪。

浅论分裂型人格障碍——以《致命ID》为例人格分裂,又称分裂型人格障碍是人格障碍的一种,有这类异常人格的人敏感多疑,他们总是妄自尊大,而又极易产生羞愧感和耻辱感。

此类障碍的患病率可能高于精神分裂症和其他人格障碍。

分裂型人格障碍又可分为以下几种:1.单一性人格分裂:这种人格为双重人格,意为潜伏在身体内的人格。

也就表现在身体显现出的只有一种人格。

2.保护性人格分裂:这种人格分裂为,当主人格受到强烈打击,懦弱,不堪重负的情况下创造出来保护自我的人格。

而这种人格分裂,主人格和次人格通常是两个极端。

3.不共通性人格分裂:这不局限于以上的双重人格,而是多重人格,几个人格都有各自的生活,记忆不互通,也不互相干扰。

4.不知性人格分裂:这种人格分裂共享记忆,共享知识。

也可以称之为多重性格,而当事人却并不了解。

他们并不认为自己人格分裂,而他的思维模式,处事态度都处于两种极端。

5.否定性人格分裂:这种人格分裂刚好与保护性人格分裂相反,否定性人格分裂为强烈排斥,厌恶自己。

而创造出来的另一个人格。

一般情况下表现出来的都是次人格,而主人格则是在强烈刺激或者引导下才会出现。

6.病态性人格分裂:此人格分裂类似不共通性人格分裂,记忆都不受影响,只是在面临某件事或某物的时候,性格发生极大地转变,不过会发生记忆紊乱,自身强行修改记忆,也是元记忆系统为了保护自身所造成。

7.妄想性人格分裂:这种人格分裂属于由幻想中创造出来,如对镜子自言自语,在自己脑内构造一个完整的世界,创造一个完整的人。

【分裂型人格的心理形成机制】(以《致命ID》为例分析)根据弗洛伊德的三重人格结构学说,影片中主人公的所作所为都是根据自己的本能意识所做的,悲剧的产生是因为无意识潜在的推动力,而麦肯就是跟着自己的本能意识指导自己的行为,他没有正常的童年生活,这就导致了他性格的缺陷,甚至是人格分裂。

但是人的本能并没有消失,在影片中,十个人之中有人不明不白地死后,其他人都处在一片慌乱之中,害怕、惊恐、手足无措等,这些都是一种无意识的行为,也就是本我的外在体现,最能体现这个观点的是十个人中只有妓女帕瑞斯活着逃离了杀人现场,在麦肯心里尽管恨自己的母亲,他童年的记忆使他痛苦,本能希望是要求活得幸福快乐,但是他的本我没有在现实生活中得到满足,反而是他母亲对他虐待的记忆变成了一种自我的折磨,他要求从其他方面得到本能的满足,比如影片中小孩提西姆对自己母亲的车祸没有大哭大吼,只是惊恐沉默地看着周围的一切。

影评:致命ID

《致命ID》是一部令人印象深刻的心理惊悚片,它让观众在电影院

内心悬念不断,无法自拔。

影片以其紧凑的剧情和出色的演员阵容,深深地吸引了我的注意力。

首先,影片的剧情设计非常巧妙,充满了悬念和转折。

故事围绕着

一名警探追踪一名连环杀手展开,而这个连环杀手却拥有多重人格,每个人格都有不同的杀人动机和手法。

这种心理层面的反转让我屏

住了呼吸,不敢放松一刻。

同时,影片还巧妙地揭示了人类内心深

处的黑暗和扭曲,让我对人性产生了深刻的思考。

其次,影片的演员表现也是一大亮点。

主演们在影片中塑造了深刻

的角色形象,尤其是扮演连环杀手的演员,他成功地展现了多重人

格的复杂性和矛盾性,让我对他的角色产生了一种莫名的同情和好奇。

而警探角色则展现了坚韧和智慧,让我深深地为他的勇气和决

心所折服。

最后,影片的音乐和氛围营造也是非常成功的。

配乐紧张刺激,为

影片增添了许多悬念和紧张感,让我在观影过程中倍感紧张和兴奋。

而影片的画面也充满了阴郁和不安的氛围,成功地营造了一种扑朔

迷离的感觉,让我无法自拔地投入到故事中去。

总的来说,影片《致命ID》给我留下了深刻的印象,它让我在观影过程中不断猜测和思考,同时也让我对人性和心理产生了深刻的共鸣。

这是一部充满了惊喜和震撼的电影,绝对值得一看。

《致命I D》——多重人格分析(总3页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除《致命ID》——多重人格分析我们在心理课上看了《致命ID》这部惊悚片。

这部电影是采用倒叙的拍摄方式,先给观众交代了故事的结局,紧接着开始讲述故事的发展过程。

一般观众看到结局后都会对影片感到索然无味,然而这部影片却突破了这一挑战,观众完全被精心布置抽丝拨茧的情节安排、恰到好处的恐怖气氛渲染和最后意想不到的结局所深深吸引。

故事是以一首英文诗引出下文,随后是一个男人整理着各种凶杀案的资料以及一本书,文字与血淋淋的死状相互交替。

紧接着故事跳到一个漆黑的夜晚,一片无边无际的沙漠荒原,一场肆虐的暴风雨,将不同身份的人以不同的遭遇聚集到了一个感觉快倒闭的汽车旅馆,与外界完全隔离,道路不通,通讯中断。

另一边,由于罪犯第二天将要被行刑,医生以重度精神病为他做最后的辩护。

又因下大雨,心理医生和法官等待着将要押送来的罪犯。

此时镜头又回到汽车旅馆。

当一辆押送犯人的警车停在旅馆时,观众都会猜测罪犯就是这个警车上的。

第一个死的是出房间找信号的女明星,这时人们又发现那罪犯不见了,自然很肯定的认为那是凶手。

很快会发现你的判断是错误的,因为另个镜头有人对法官说犯人到了,而推轮椅进来的是个胖子。

然后疑犯也不知被谁杀死了,凶杀仍在继续杀人。

并且在每个死者身边都有自己的门牌钥匙,就连人们以为意外死亡的人也不例外。

接着无意间发现了冰柜里藏着的尸体,原来他才是真正的店主,那么假店主也变成了可疑人。

还有一个说自己6年前当过警察,因在一个案件失败后开始有头疼病,瞬间在场的每个人都这个故事的嫌疑犯。

当小男孩和金发女被汽车爆炸后,剩下的人却发现之前所有死去的人的尸体都不知所踪,就连血迹也消失不见了。

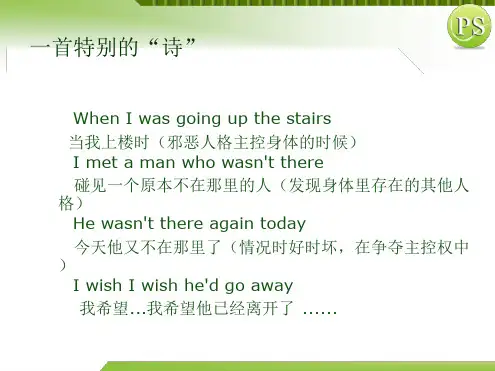

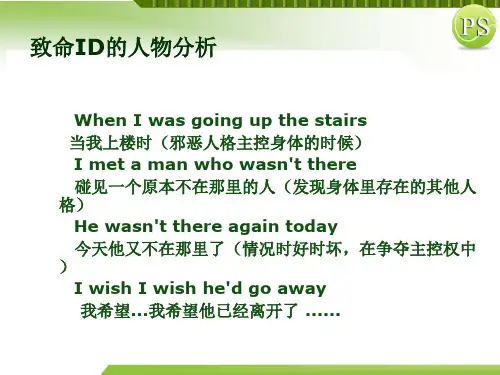

他们进一步发现大家的生日都是5月10日,每个人的名字都是一个洲名,一个男人读着一首诗: When I was going up the stairsI met a man who wasn't thereHe wasn't there again todayI wish I wish he'd go away当我上楼时,碰见一个原本不在那里的男人,今天他还是不在那里,我希望他离开了。

《致命ID》的记忆与身份电影《致命ID》是一部充满悬疑和心理推理元素的影片,通过精妙的剧情和出色的演技,引发观众对记忆和身份的思考。

本片以一名男子在一场车祸中失去了记忆为起点,随着剧情的推进,他逐渐发现自己被卷入了一个充满谎言和阴谋的世界。

影片不仅展现了主人公的内心挣扎和探寻真相的过程,也通过对记忆和身份的深入探讨,引发观众对人性和社会的思考。

在《致命ID》中,记忆成为了一个重要的线索和驱动剧情的力量。

主人公失去了记忆,他不知道自己是谁,也不知道发生了什么事情。

这种失去记忆的状态让他感到迷茫和恐惧,也让他对自己的身份产生了怀疑。

他通过各种线索和记忆片段的拼凑,试图还原事实真相,找回自己的身份。

这个过程充满了悬念和紧张感,同时也让观众对记忆的可信度和失真性产生了思考。

影片中,记忆的可塑性成为了一个重要的主题。

主人公通过与他人的对话和回忆,逐渐发现自己的记忆可能被篡改或者操控。

这种记忆的可塑性让观众不禁思考,我们的记忆到底是真实的还是虚构的?我们的身份和过去经历是否可以被他人操纵和改变?这些问题引发了观众对自我认知和真实性的思考。

影片通过展示主人公对记忆真相的探寻,让观众对自己的记忆和身份产生了怀疑,也引发了对社会中信息真实性和操纵性的思考。

《致命ID》还通过对身份的探讨,展现了人性的复杂性和社会的虚伪性。

主人公在寻找自己的身份过程中,发现自己被卷入了一个充满谎言和阴谋的世界。

他发现自己的身份可能与一起谋杀案有关,而他所认识的人都可能是谎言和伪装。

这种身份的迷失和重塑让观众思考,我们的身份到底是自己定义的还是他人赋予的?我们的社会关系和身份认同是否真实可信?这些问题引发了观众对社会伦理和人际关系的思考。

影片通过紧凑的剧情和出色的演技,成功地营造了一种紧张和悬疑的氛围。

观众在观影过程中不断思考和推理,与主人公一起寻找真相。

影片的结局令人意想不到,通过对主人公身份和记忆的揭示,给观众带来了强烈的震撼和思考。