中医基础理论阴阳五行

- 格式:pptx

- 大小:216.34 KB

- 文档页数:75

中医基础理论——第一单元阴阳五行学说细目一阴阳学说在中医学中的应用要点一说明人体的组织结构心—夏—阳中之阳,肺—秋—阳中之阴,肝—春—阴中之阳,肾—冬—阴中之阴,脾—长夏—阴中之至阴要点二说明人体的生理功能人体阴阳二气交感相错,相互作用,推动着人体内物质与物质、物质与能量之间的相互转化,推动和调控着人体的生命过程。

《素问》说:“阴平阳秘,精神乃治;阴阳离决,精气乃绝。

”要点三说明人体的病理变化六淫属阳邪;饮食居处、情志失调等属阴邪。

风邪、暑邪、火(热)邪属阳;寒邪、湿邪属阴。

“阴胜则阳病,阳胜则阴病,阳胜则热,阴胜则寒”,“阳虚则寒,阴虚则热”。

要点四用于疾病的诊断和治疗1.用于诊断2.用于治疗(1)确定治疗原则阴胜的实寒证,用“寒者热之”的治则;阳胜的实热证,用“热者寒之”的治则。

阴虚(虚热证)宜用补阴。

“阳病治阴”、“壮水之主,以制阳光”;阳虚(虚寒证)宜用补阳。

“阴病治阳”、“益火之源,以消阴翳”。

(2)药物性能四气:寒、凉属阴;热、温属阳。

五味:辛、甘、淡属阳;酸、苦、咸属阴。

升降浮沉:升浮之药属阳,沉降之药属阴。

细目二五行学说在中医学中的应用五行即木、火、土、金、水五种基本物质的运动变化。

五行学说是以木、火、土、金、水五种物质的特性及其相生、相克规律来认识世界、解释世界和探求宇宙事物运动变化规律的一种世界观和方法论。

要点一说明五脏生理功能及相互关系1.说明五脏的生理特点主要以五行的特性来说明五脏的生理功能。

如木有生长、升发、舒畅、条达的特性,而肝喜条达而恶抑郁,有疏通气血,调畅情志的功能,故以肝属木。

余依此类推,心属火,脾属土,肺属金,肾属水。

2.构建天人一体的五脏系统3.说明五脏之间的生理联系一五行相生:如肝生心,木生火,即肝藏血以济心,肝之疏泄以助心行血等。

二五行相克:如肾制约心,水克火。

即肾水可以上济心阴,以防止心火之亢盛等。

三五行的制化和胜复:五脏之间的自我调节,以保持其整体的协调平衡和人体内环境的统一。

中医理论—阴阳学说—中医基础理论阴阳阴阳,既能概括整个病情,又能用于一个症状的分析。

在《素问·阴阳应象大论》中提出:“察色按脉,先别阴阳。

”,还说“阳病治阴,阴病治阳”。

张仲景将伤寒病分为阴证、阳证,以三阴、三阳为总纲。

明代医家张景岳也强调,“凡诊脉施治,必先审阴阳,乃为医道之纲领”。

这阴阳是八纲辨证的总纲,它能统领表里、寒热、虚实三对纲领,故有人称八纲为“二纲六要”。

由此可见,阴阳辨证在疾病辨证中的重要地位。

阴证和阳证凡病在里、在血、属寒,正气不足,机体反应多呈衰退的表现均属阴证的范畴。

其症状为精神萎靡、面色苍白、畏寒肢冷、气短声低、口不渴、便溏、尿清、舌淡苔白、脉沉迟微弱等。

其病因病机为年老体弱或内伤久病,或外邪内传脏腑等导致正气衰弱、阳虚阴盛。

凡病在表、在气、属实,属热,正气未伤,机体反应多呈亢盛的表现均属阳证的范围。

其症状为心情烦躁、面赤身热、气壮声高、口渴善冷饮、呼吸气粗、腹痛拒按、大便秘结、尿短赤、舌红绛苔黄、脉浮洪或滑数有力等。

其病因病机为邪气入侵,邪盛而正气亦强,正邪激争所致。

阴虚与阳虚阴虚与阳虚是人体脏腑阴阳亏损病变产生的证候。

在正常生理状态下,人体阴阳要维持相对的平衡,即“阴平阳秘,精神乃治”(《素问·生气通天论》),一旦阴阳失去这种相对平衡,就会发生阴阳盛衰的变化,从而产生疾病。

阴虚证的症状为潮热、盗汗、手足心热、消瘦、口干咽燥、小便短赤、舌红少苔、脉细数无力。

其病因病机为久病,或房室劳倦等而致精血、津液亏虚,阴不制阳。

阳虚证的症状为神疲乏力、面色苍白、少气懒言、畏寒肢冷、自汗、口淡不渴、大便溏薄、小便清长、舌淡苔白而润、脉虚弱等。

其病因病机为久病、或劳伤、或大汗、大吐、大泻等而致阳气大衰、阳不制阴。

亡阴和亡阳亡阴和亡阳多是疾病发展过程中的危重证候。

亡阴多在高热大汗、剧烈吐泻、失血过多等阴液迅速丧失的情况下出现,常见汗出而粘、呼吸短促、手足温、躁动不安、渴喜冷饮、面色潮红、舌红而干、脉数无力;亡阳常因邪毒炽盛,或内脏病变严重耗损体内阳气所致,亦能因大汗、大吐、大泻、大出血等所致,常见冷汗如珠、面色灰白、呼吸气微、畏寒肢冷、精神萎靡、舌淡苔润、脉细微欲绝。

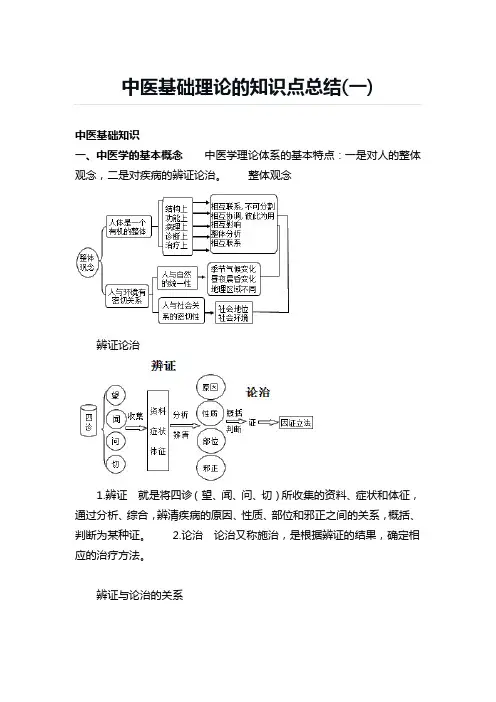

中医基础理论的知识点总结(一)中医基础知识一、中医学的基本概念中医学理论体系的基本特点:一是对人的整体观念,二是对疾病的辨证论治。

整体观念辨证论治1.辨证就是将四诊(望、闻、问、切)所收集的资料、症状和体征,通过分析、综合,辨清疾病的原因、性质、部位和邪正之间的关系,概括、判断为某种证。

2.论治论治又称施治,是根据辨证的结果,确定相应的治疗方法。

辨证与论治的关系二、中医基础理论阴阳五行藏象气血津液经络病因与发病病机防治原则(一)阴阳五行学说 1.阴阳的概念对自然界相互关联的某些事物或现象对立双方属性的概括。

代表着事物相互对立又相互联系的两个方面。

《类经·阴阳类》“阴阳者,一分为二也。

” 2.阴阳学说的内容3.五行的概念木、火、土、金、水五种物质及其运动变化。

4.五行生克乘侮五行之间并不是静止地、孤立地存在,五行学说以五行之间的相生和相克联系来探索和阐释事物之间相互联系、相互协调平衡的整体性和统一性。

同时,还以五行之间的相乘和相侮,来探索和阐释事物之间的协调平衡被破坏后的相互影响。

5.相生含义:五行中的某一行对另一行具有促进、助长和滋生作用。

规律:6.相克含义:五行中的某一行对另一行具有抑制和制约作用。

规律:7.相乘含义:五行中的某一行对其所胜一行的过度克制。

规律:8.相侮含义:五行中的某一行对其所不胜一行的反向克制,即反克,又称“反侮”。

规律:相克与相乘、相侮的异同:相克——正常、生理相乘、相侮——异常、病理相乘与相侮的不同:相乘与相克次序一致相侮与相克次序相反(二)藏象 1.五脏肝、心、脾、肺、肾。

2.六腑胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦称为六腑。

3.五脏的主要生理功能4.六腑的主要生理功能胆:贮存与排泄胆汁;胆主决断。

胃:主受纳与腐熟水谷。

小肠:受盛化物,泌别清浊。

大肠:接受小肠下传的糟粕,吸收其中多余的水分,使之成大便排出体外。

膀胱:贮尿和排尿。

三焦:有总司人体的气化作用,为水液代谢的通路。

阴阳五行在中医基础理论中的应用阴阳五行是中医基础理论中重要的概念。

它来源于古代中国哲学思想,被应用于中医学中,用于解释人体的生理、病理及治疗方法。

阴阳五行理论的运用使得中医学具备了独特的分析和诊断疾病的方法。

下面将介绍阴阳五行在中医基础理论中的应用。

一、阴阳五行概述阴阳五行即阴阳和五行,是古代中国哲学中的两个重要概念。

阴阳象征宇宙间的两种对立但又相互依存的力量,是宇宙间万物发展变化的基础。

阴阳相互转化、相互制约,在生理、病理和治疗中均有具体应用。

五行是指木、火、土、金、水五种元素,它们相互依存、相互制约。

中医学将五行应用于人体的生理和病理过程中,以分析和治疗疾病。

二、阴阳五行在中医诊断中的应用1. 分析体质中医通过阴阳五行理论来分析一个人的体质。

根据五行对应的脏腑和臓腑之间的相互关系,可以判断一个人的体质属于阴性还是阳性,以及五行之间的相互关系。

比如,阴性体质的人容易体寒,阳性体质的人容易体热。

2. 诊断疾病中医通过观察患者的舌苔、脉搏等来诊断疾病。

观察舌苔可以判断患者体内阴阳气血的平衡与否,脉搏则反映了患者体内五行元素的相对充盈程度。

通过这些观察,中医可以诊断出患者的疾病类型,从而制定相应的治疗方案。

三、阴阳五行在中医治疗中的应用1. 药物治疗中药的选择和配方往往考虑到药性的阴阳属性和五行属性。

药性的阴阳属性指的是药物的性质是寒凉还是温热,以及它们对人体的作用。

药性的五行属性指的是药物对应的五行元素。

中医师利用药物对阴阳和五行的调节作用,来调理患者的阴阳平衡和五行元素的充盈程度,从而达到治疗疾病的目的。

2. 饮食调养中医将食物归纳为五味和五色,五味和五色又对应着五行元素。

通过对食物的选择和搭配,可以调节人体阴阳平衡和五行元素的相对充盈程度。

比如,阳虚体质的人宜多食用温热性的食物,以此来补充阳气。

3. 针灸疗法针灸疗法是中医常用的治疗方法之一。

通过对穴位的刺激,可以调节人体的阴阳平衡和五行元素的相对充盈程度。

中医基础理论中医学是中国传统医学的重要组成部分,其基础理论是中医医学体系的根基。

中医基础理论包括阴阳五行学说、气血津液学说、脏腑学说、经络学说以及八纲辨证等内容。

在这篇文章中,我们将对中医基础理论进行详细介绍。

一、阴阳五行学说阴阳五行学说是中医学的核心理论,将自然界万物的发展变化和人体生命活动归纳为阴阳和五行两个方面。

阴阳是二元对立的哲学概念,代表事物的两个相对面,如寒热、虚实、内外等。

五行包括木、火、土、金、水,它们相互制约、相互依存,反映了事物之间的相互关系。

二、气血津液学说气血津液学说是中医理解人体生命活动的重要理论基础。

气包括天然之气和后天之气,血是人体内流动的液体,津液是人体体液的总称。

中医认为,气血津液的运行和相互作用影响着人体的生理和病理变化。

三、脏腑学说中医的脏腑学说将人体的生理机能分为五脏和六腑。

五脏包括心、肝、脾、肺、肾,六腑包括胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦。

脏腑相互关联、相互作用,共同维持着人体的正常生理功能。

四、经络学说经络学说是中医理解人体生命活动的重要理论之一。

中医认为,人体内存在着一套络脉系统,通过经络传导气血和营养物质,保持人体的生命活动。

经络学说也是中医诊断和治疗的重要依据。

五、八纲辨证中医的八纲辨证是中医诊断和治疗的基本方法。

八纲指的是寒热、虚实、表里、内外等八个方面。

通过观察病人的外部表现和症状,中医医师可以判断疾病的病机和归属,并采取相应的治疗方法。

中医基础理论是中医学的理论基础,它对中医的诊断和治疗都有着重要的指导意义。

理解和掌握中医基础理论不仅可以帮助医生更好地开展中医临床工作,还可以让普通人了解中医学的特点和优势。