古诗词鉴赏(二)

- 格式:ppt

- 大小:669.00 KB

- 文档页数:43

【备考2020】统编版中考语文二轮复习专题12古诗词鉴赏(2)分册分篇精炼3 (八上)答案版八年级上册(十八)黄鹤楼1.诗歌首联和颔联借两个“空”字抒发了寂寞孤独(失落惆怅、岁月流逝等)之感。

2.诗歌中有两个“空”字,请结合诗意进行赏析。

第一个“空”字有“只,只有”的意思,表达了好友已离去,只剩下空空的黄鹤楼和诗人自己,重在写景;第二个“空”字有“空空的”“空荡荡”之意,表达的是因友人的离去和自己漂泊在外,诗人内心产生的孤独、寂寞和惆怅,重在抒情。

3.“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲”描绘了一幅怎样的画面?晴空万里,从黄鹤楼遥望对岸,汉阳的树木看得清清楚楚,鹦鹉洲上芳草长得极其茂盛。

描绘了一幅空明、悠远的画面。

4.诗歌的首联、颔联和尾联表达的思想感情有什么不同?首联和颔联表达的是寂寞、惆怅之情,尾联表达的是思乡之情。

5.(2019·大庆)请从景与情的关系角度赏析尾联。

【示例】太阳落山,黑夜来临,鸟要归巢,船要归航——游子也要归乡;江上的雾霭一片迷蒙,眼底也生出浓浓迷雾。

面对此景,诗人以“愁”字收篇,准确地表达了日暮时分诗人登临黄鹤楼的心情,做到了“言外传情,情内展画,画外余音”,也就是景中含情,以景衬情;又情由景生,情由心生,情景交融。

6.(2019·梧州)下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是(C)A.诗歌从神话传说落笔,遥想“昔人”已乘鹤而去,既写出了黄鹤楼的历史悠久,又增添了黄鹤楼的神异色彩。

B.前四句三见“黄鹤”,二见“去”“空”,回环咏叹,抒发了诗人那种求而不得、待而不来的迷惘与惆怅之情。

C.诗人登高远眺,长江对岸汉阳城的树木清晰可见,鹦鹉洲的芳草长势喜人,此时他对家乡的热爱之情油然而生。

D.这是一首七言律诗,诗中偶句押“ou”韵,韵脚是“楼”“悠”“洲”“愁”,读起来朗朗上口,音调和谐,旋律优美。

【解析】C.这些画面为引发乡愁做了铺垫,并不是抒发诗人对家乡的热爱之情。

部编版三年级上册必背古诗词鉴赏——饮湖上初晴后雨饮湖上初晴后雨二首·其二宋苏轼水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

(蒙通:濛)译文在灿烂的阳光照耀下,西湖水微波粼粼,波光艳丽,看起来很美;雨天时,在雨幕的笼罩下,西湖周围的群山迷迷茫茫,若有若无,也显得非常奇妙。

若把西湖比作古美女西施,淡妆浓抹都是那么得十分适宜。

注释湖:即杭州西湖。

潋滟(liàn yàn) :水面波光闪动的样子。

方好:正是显得很美。

空濛:细雨迷茫的样子。

西子:西施,春秋时代越国有名的美女,原名施夷光,或称先施,居古代四大美女(西施、王昭君、貂蝉、杨玉环)之首。

家住浣纱溪村(在今浙江诸暨市)西,所以称为西施。

相宜:也显得十分美丽。

鉴赏苏轼(1037—1101),字子瞻,一字和仲,号东坡居士,眉州眉山(今属四川)人。

苏洵之子。

嘉祐年间(1056—1063)进士。

曾上书力言王安石新法之弊,后因作诗讽刺新法而下御史狱,贬黄州。

宋哲宗时任翰林学士,曾出知杭州、颍州,官至礼部尚书。

后又贬谪惠州、儋州。

在各地均有惠政。

卒后追谥文忠。

学识渊博,喜好奖励后进。

与父苏洵、弟苏辙合称“三苏”。

其文纵横恣肆,为“唐宋八大家”之一。

其诗题材广阔,清新豪健,善用夸张比喻,独具风格。

与黄庭坚并称“苏黄”。

词开豪放一派,与辛弃疾并称“苏辛”。

又工书画。

有《东坡七集》《东坡易传》《东坡书传》《东坡乐府》等。

苏轼于宋神宗熙宁四年至七年(1071—1074)任杭州通判,曾写下大量有关西湖景物的诗。

这组诗作于熙宁六年(1073年)正、二月间。

一天,苏轼和朋友在西湖边上饮美酒。

开始天气晴朗,不大工夫竟然阴了天,下起雨来。

这样,饮酒未尽,诗人便饱览了西湖上晴和雨两种截然不同的风光。

于是诗人赞叹说:晴天的西湖,水上波光荡漾,闪烁耀眼,正好展示着那美丽的风貌;雨天的西湖,山中云雾朦胧,缥缥渺渺,又显出别一番奇妙景致。

西湖无论是晴是雨无时不美。

【备考2020】统编版中考语文二轮复习专题12 古诗词鉴赏(2)分册分篇精炼7(古诗比较阅读)答案古诗词比较阅读(一)阅读下面两首古诗,回答问题。

【甲】登幽州台歌陈子昂前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

【乙】望岳杜甫岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

1.这两首诗,都有“看”这一动作,陈子昂用的是“见”,杜甫用的是“览”。

能否把杜诗中的“览”字改为“见”字?为什么?【示例】不能。

“见”的距离较近,而杜诗中,诗人想象自己站在泰山之巅,向下、向远处看,视野开阔,用“览”字,更有一种一览无余的豪情。

2.同样是登高望远,陈子昂写“不见”,杜甫却写“终当见”。

无论是“不见”,还是“终当见”,总有诗人自己的用意,你能结合诗歌内容及诗人的经历,说说你的理解吗?【示例】陈子昂渴望遇见燕昭王那样的贤君,但生不逢时,内心充满了怀才不遇的孤寂,所以写“不见”。

杜甫登临泰山之巅时才二十多岁,又逢开元盛世,对攀登人生顶峰充满雄心壮志,所以写“终当见”。

(二)阅读下面两首古诗词,回答问题。

【甲】行路难(其一)李白金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难,行路难,多歧路,今安在?长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

【乙】破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之辛弃疾醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。

了却君王天下事,赢得生前身后名。

可怜白发生!1.下列对这两首诗词的理解与分析,不正确的一项是(C)A.“金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱”以夸张的笔法营造欢乐的宴饮气氛,反衬出诗人面对美酒佳肴,却停杯投箸、拔剑四顾的迷惘痛苦之情。

B.“行路难,行路难,多歧路,今安在”用短句和反复的修辞手法,唱出无穷的忧虑及焦灼不安的心声。

20套古诗词鉴赏阅读练习与答案(二)暮江吟白居易一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。

可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓。

___________________________(1)残阳照射在江面上,诗人不说“照”而说“铺”,有什么表达效果?___________________________(这是因为太阳已经接近地平线,几乎是贴着地面照射过来的,用“铺”准确、形象。

运用“铺”字,表现了秋天夕阳的柔和与江面的平静,给人以安闲、舒适之感。

)___________________________(2)诗人为什么觉得“九月初三夜”是可怜的?试结合诗句作具体分析。

___________________________(“可怜”意为可爱。

诗人看到江边的草地上挂满了晶莹的珍珠般的露珠,深蓝的天幕上悬挂着一张精巧银弓般的新月,所以才脱口而出赞美这可爱的夜晚。

)___________________________12.阅读下面一首唐诗,然后回答问题齐安郡后池绝句杜牧菱透浮萍绿锦池,夏莺千啭弄蔷薇。

尽日无人看微雨,鸳鸯相对浴红衣。

___________________________对这首唐诗的第三句“尽日无人看微雨”,有人认为是一句“闲笔”,有人却认为是“极为关键的一句”,你的看法如何?请结合全诗予以赏析。

___________________________答:____________________________________________________________(我认为,此句是“极为关键的一句”,结合全诗看,这句虽淡淡写来,却极为重要,是全诗的关键。

它不仅为整幅画染上一层幽寂、迷朦的色彩,而且托出尽日看雨之人,其无聊情状可想见。

诗中说“看微雨”。

其实,丝雨纷纷,无可寓目,可寓目的应是菱叶、浮萍、鸣莺、蔷薇,尤其是相对戏水的鸳鸯。

此句有空灵含蓄之妙。

)___________________________13.阅读下列一首诗,回答(1)~(2)题闺_________怨王昌龄闺中少妇不曾愁,春日凝妆上翠楼。

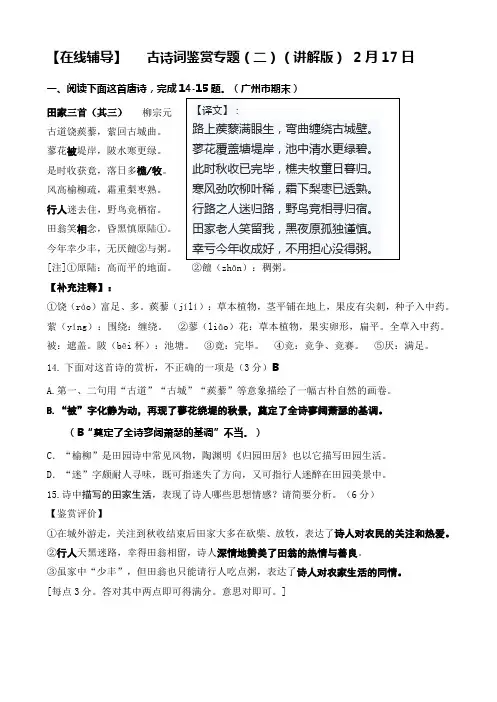

【在线辅导】古诗词鉴赏专题(二)(讲解版)2月17日一、阅读下面这首唐诗,完成14-15题。

(广州市期末)古道饶蒺藜,萦回古城曲。

蓼花被堤岸,陂水寒更绿。

是时收获竟,落日多樵/牧。

风高榆柳疏,霜重梨枣熟。

行人迷去住,野鸟竞栖宿。

田翁笑相念,昏黑慎原陆①。

今年幸少丰,无厌饘②与粥。

[注]①原陆:高而平的地面。

②饘(zhān):稠粥。

【补充注释】:①饶(ráo)富足、多。

蒺藜(jílí):草本植物,茎平铺在地上,果皮有尖刺,种子入中药。

萦(yíng):围绕:缠绕。

②蓼(liǎo)花:草本植物,果实卵形,扁平。

全草入中药。

被:遮盖。

陂(bēi杯):池塘。

③竟:完毕。

④竞:竞争、竞赛。

⑤厌:满足。

14.下面对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)BA.第一、二句用“古道”“古城”“蒺藜”等意象描绘了一幅古朴自然的画卷。

B.“被”字化静为动,再现了蓼花绕堤的秋景,奠定了全诗寥阔萧瑟的基调。

(B“奠定了全诗寥阔萧瑟的基调”不当。

)C.“榆柳”是田园诗中常见风物,陶渊明《归园田居》也以它描写田园生活。

D.“迷”字颇耐人寻味,既可指迷失了方向,又可指行人迷醉在田园美景中。

15.诗中描写的田家生活,表现了诗人哪些思想情感?请简要分析。

(6分)【鉴赏评价】①在城外游走,关注到秋收结束后田家大多在砍柴、放牧,表达了诗人对农民的关注和热爱。

②行人天黑迷路,幸得田翁相留,诗人深情地赞美了田翁的热情与善良。

③虽家中“少丰”,但田翁也只能请行人吃点粥,表达了诗人对农家生活的同情。

[每点3分。

答对其中两点即可得满分。

意思对即可。

]二、阅读下面这首唐诗,完成14—15 题。

(佛山市期末)舍弟/观/赴蓝田/取妻子/到江陵,喜寄三首(其二)①杜甫马度秦山雪正深,北来肌骨苦寒侵。

他乡就我生春色,故国移居见客心。

欢/剧提携如意②舞,喜多行坐白头吟。

巡檐索共梅花笑,冷蕊疏枝半不禁。

【注】①此诗为杜甫晚年流寓夔州,想搬家至江陵时,得知二弟杜观也将携家到江陵所作。

【备考2020】统编版中考语文二轮复习专题12 古诗词鉴赏(2)分册分篇精炼7(古诗比较阅读)答案古诗词比较阅读(一)阅读下面两首古诗,回答问题。

【甲】登幽州台歌陈子昂前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

【乙】望岳杜甫岱宗夫如何?齐鲁青未了。

造化钟神秀,阴阳割昏晓。

荡胸生曾云,决眦入归鸟。

会当凌绝顶,一览众山小。

1.这两首诗,都有“看”这一动作,陈子昂用的是“见”,杜甫用的是“览”。

能否把杜诗中的“览”字改为“见”字?为什么?【示例】不能。

“见”的距离较近,而杜诗中,诗人想象自己站在泰山之巅,向下、向远处看,视野开阔,用“览”字,更有一种一览无余的豪情。

2.同样是登高望远,陈子昂写“不见”,杜甫却写“终当见”。

无论是“不见”,还是“终当见”,总有诗人自己的用意,你能结合诗歌内容及诗人的经历,说说你的理解吗?【示例】陈子昂渴望遇见燕昭王那样的贤君,但生不逢时,内心充满了怀才不遇的孤寂,所以写“不见”。

杜甫登临泰山之巅时才二十多岁,又逢开元盛世,对攀登人生顶峰充满雄心壮志,所以写“终当见”。

(二)阅读下面两首古诗词,回答问题。

【甲】行路难(其一)李白金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难,行路难,多歧路,今安在?长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

【乙】破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之辛弃疾醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。

八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。

马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。

了却君王天下事,赢得生前身后名。

可怜白发生!1.下列对这两首诗词的理解与分析,不正确的一项是(C)A.“金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱”以夸张的笔法营造欢乐的宴饮气氛,反衬出诗人面对美酒佳肴,却停杯投箸、拔剑四顾的迷惘痛苦之情。

B.“行路难,行路难,多歧路,今安在”用短句和反复的修辞手法,唱出无穷的忧虑及焦灼不安的心声。

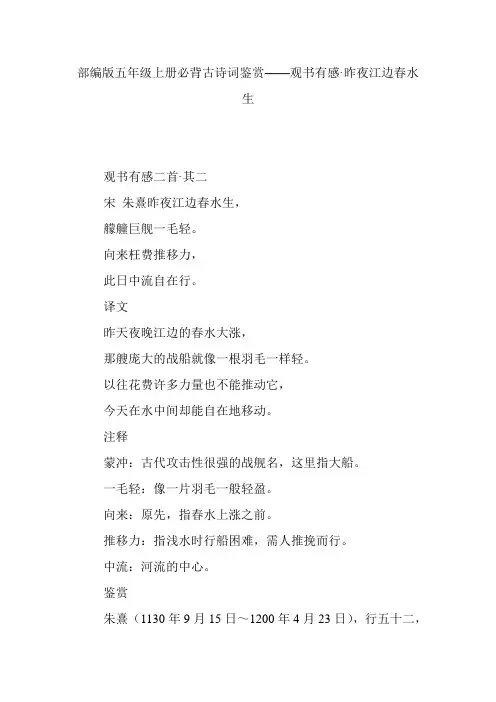

部编版五年级上册必背古诗词鉴赏——观书有感·昨夜江边春水生观书有感二首·其二宋朱熹昨夜江边春水生,艨艟巨舰一毛轻。

向来枉费推移力,此日中流自在行。

译文昨天夜晚江边的春水大涨,那艘庞大的战船就像一根羽毛一样轻。

以往花费许多力量也不能推动它,今天在水中间却能自在地移动。

注释蒙冲:古代攻击性很强的战舰名,这里指大船。

一毛轻:像一片羽毛一般轻盈。

向来:原先,指春水上涨之前。

推移力:指浅水时行船困难,需人推挽而行。

中流:河流的中心。

鉴赏朱熹(1130年9月15日~1200年4月23日),行五十二,小名沋郎,小字季延,字元晦,一字仲晦,号晦庵,晚称晦翁,又称紫阳先生、考亭先生、沧州病叟、云谷老人、沧洲病叟、逆翁。

谥文,又称朱文公。

汉族,祖籍南宋江南东路徽州府婺源县(今江西省婺源),出生于南剑州尤溪(今属福建三明市)。

南宋著名的理学家、思想家、哲学家、教育家、诗人、闽学派的代表人物,世称朱子,是孔子、孟子以来最杰出的弘扬儒学的大师。

公元1196年(庆元二年),为避权臣韩侂胄之祸,朱熹与门人黄干、蔡沈、黄钟来到新城福山双林寺侧的武夷堂讲学。

应南城县上塘蛤蟆窝村吴伦、吴常兄弟之邀,到该村讲学,为吴氏厅堂书写“荣木轩”,并为吴氏兄弟创办的社仓撰写了《社仓记》,还在该村写下了《观书有感二首》。

这是组诗的第二首。

本诗借助形象喻理。

它以泛舟为例,让读者去体会与学习有关的道理。

“昨夜江边春水生,艨艟巨舰一毛轻”,其中的“蒙冲”也写作“艨艟”。

因为“昨夜”下了大雨,“江边春水”,万溪千流,滚滚滔滔,汇入大江,所以本来搁浅的“蒙冲巨舰”,就如羽毛般那浮了起来。

“向来枉费推移力,此日中流自在行”,说往日舟大水浅,众人使劲推船,也是白费力气,而此时春水猛涨,巨舰却自由自在地飘行在水流中。

诗中突出春水的重要,所蕴含的客观意义是强调艺术灵感的勃发,足以使得艺术创作流畅自如;也可以理解为创作艺术要基本功夫到家,则熟能生巧,驾驭自如。

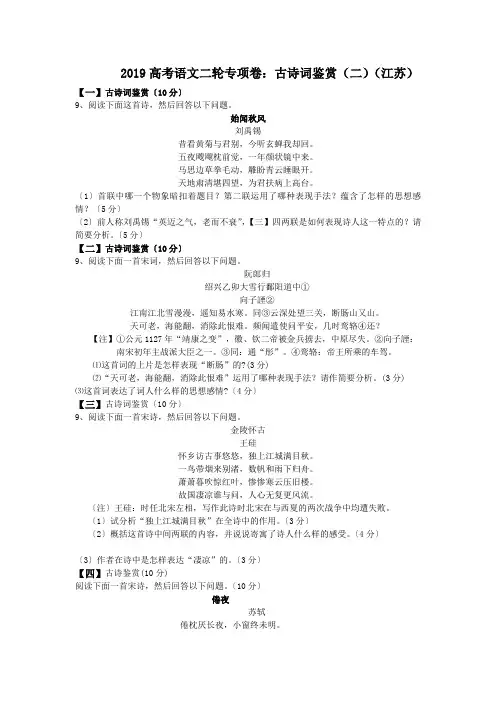

2019高考语文二轮专项卷:古诗词鉴赏(二)(江苏)【一】古诗词鉴赏〔10分〕9、阅读下面这首诗,然后回答以下问题。

始闻秋风刘禹锡昔看黄菊与君别,今听玄蝉我却回。

五夜飕飗枕前觉,一年颜状镜中来。

马思边草拳毛动,雕盼青云睡眼开。

天地肃清堪四望,为君扶病上高台。

〔1〕首联中哪一个物象暗扣着题目?第二联运用了哪种表现手法?蕴含了怎样的思想感情?〔5分〕〔2〕前人称刘禹锡“英迈之气,老而不衰”,【三】四两联是如何表现诗人这一特点的?请简要分析。

〔5分〕【二】古诗词鉴赏〔10分〕9、阅读下面一首宋词,然后回答以下问题。

阮郎归绍兴乙卯大雪行鄱阳道中①向子諲②江南江北雪漫漫,遥知易水寒。

同③云深处望三关,断肠山又山。

天可老,海能翻,消除此恨难。

频闻遣使问平安,几时鸾辂④还?【注】①公元1127年“靖康之变”,徽、钦二帝被金兵掳去,中原尽失。

②向子諲:南宋初年主战派大臣之一。

③同:通“彤”。

④鸾辂:帝王所乘的车驾。

⑴这首词的上片是怎样表现“断肠”的?(3分)⑵“天可老,海能翻,消除此恨难”运用了哪种表现手法?请作简要分析。

(3分)⑶这首词表达了词人什么样的思想感情?〔4分〕【三】古诗词鉴赏〔10分〕9、阅读下面一首宋诗,然后回答以下问题。

金陵怀古王硅怀乡访古事悠悠,独上江城满目秋。

一鸟带烟来别渚,数帆和雨下归舟。

萧萧暮吹惊红叶,惨惨寒云压旧楼。

故国凄凉谁与问,人心无复更风流。

〔注〕王硅:时任北宋左相,写作此诗时北宋在与西夏的两次战争中均遭失败。

〔1〕试分析“独上江城满目秋”在全诗中的作用。

〔3分〕〔2〕概括这首诗中间两联的内容,并说说寄寓了诗人什么样的感受。

〔4分〕〔3〕作者在诗中是怎样表达“凄凉”的。

〔3分〕【四】古诗鉴赏(10分)阅读下面一首宋诗,然后回答以下问题。

〔10分〕倦夜苏轼倦枕厌长夜,小窗终未明。

孤村一犬吠,残月几人行。

衰鬓久已白,旅怀空自清。

荒园有络纬,虚织竟何成。

[注]络纬:昆虫名,俗称“纺织娘”。

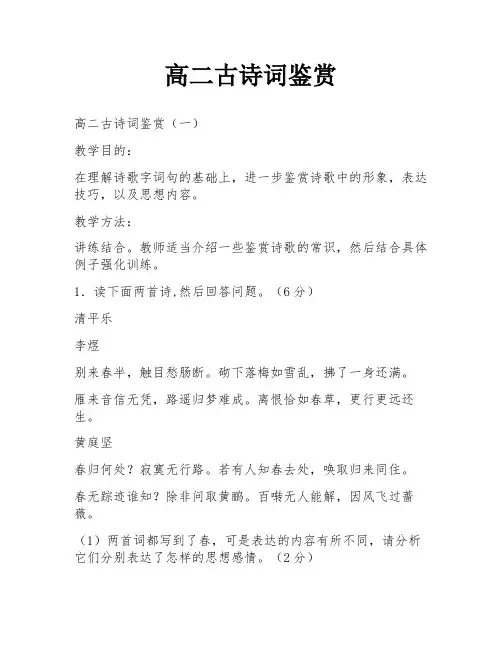

高二古诗词鉴赏高二古诗词鉴赏(一)教学目的:在理解诗歌字词句的基础上,进一步鉴赏诗歌中的形象,表达技巧,以及思想内容。

教学方法:讲练结合。

教师适当介绍一些鉴赏诗歌的常识,然后结合具体例子强化训练。

1.读下面两首诗,然后回答问题。

(6分)清平乐李煜别来春半,触目愁肠断。

砌下落梅如雪乱,拂了一身还满。

雁来音信无凭,路遥归梦难成。

离恨恰如春草,更行更远还生。

黄庭坚春归何处?寂寞无行路。

若有人知春去处,唤取归来同住。

春无踪迹谁知?除非问取黄鹂。

百啭无人能解,因风飞过蔷薇。

(1)两首词都写到了春,可是表达的内容有所不同,请分析它们分别表达了怎样的思想感情。

(2分)答:两首词分别表达了离愁别恨和爱春惜春之情。

(大意相同即可)(2)李词中“离恨恰如春草,更行更远还生”一句用了怎样的修辞手法?好在何处?黄词构思巧妙,说说你的理解。

(4分)答:李词的这句话采用了比喻的手法,以物喻情,用春草喻离愁别恨生动而贴切,意蕴丰富,充分传情。

春草一望无际,如同离愁之绵远春草之细密如同离愁之盘曲郁结等。

黄词在构思上新颢、曲折。

作品中写春天消逝,如失去亲人,各处找寻,把春拟人化,希望春回与己同住,回到现实,无人知春去处,问询黄鹂,知春已去蔷薇处,暗示夏季到来,巧妙地表达了春的可爱,要珍惜春天,别让它轻易流逝的情感。

2.读下面一首唐诗,回答问题。

(6分)与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛①李白一为迁客去长沙,西望长安不见家。

黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花②。

注解:①这是李白乾元元年(758)流放夜郎经过武昌时游黄鹤楼所作。

②梅花:《梅花落》曲牌名。

(1)诗歌首句提及的“迁客”当指西汉贾谊,借他来表达自己的什么心情?答:用贾谊的不幸来比喻自身的遭遇,抒发了诗人迁谪之感、去国之情(2分)流露了无辜受害的愤懑,含有自我辩白之意。

(1分)(2)《唐诗直解》评此诗“无限羁情笛里吹来”。

江城五月,恰逢初夏,当然无梅,可是耳闻笛声吹寒,不觉眼前便有梅花漫天飘飞。

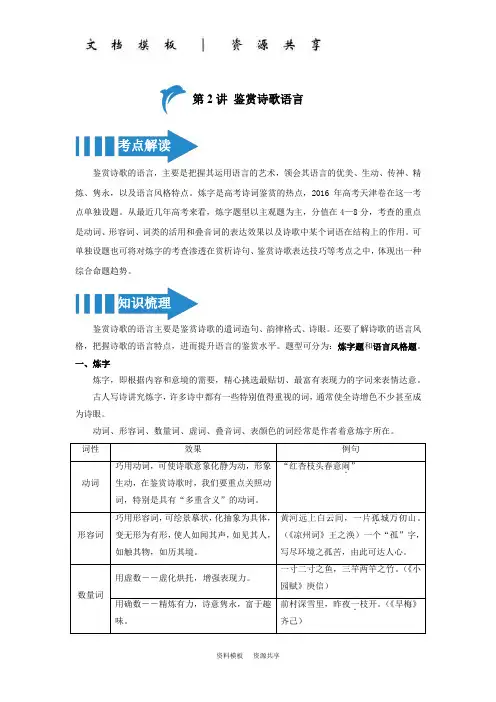

第2讲鉴赏诗歌语言鉴赏诗歌的语言,主要是把握其运用语言的艺术,领会其语言的优美、生动、传神、精炼、隽永,以及语言风格特点。

炼字是高考诗词鉴赏的热点,2016年高考天津卷在这一考点单独设题。

从最近几年高考来看,炼字题型以主观题为主,分值在4—8分,考查的重点是动词、形容词、词类的活用和叠音词的表达效果以及诗歌中某个词语在结构上的作用。

可单独设题也可将对炼字的考查渗透在赏析诗句、鉴赏诗歌表达技巧等考点之中,体现出一种综合命题趋势。

鉴赏诗歌的语言主要是鉴赏诗歌的遣词造句、韵律格式、诗眼。

还要了解诗歌的语言风格,把握诗歌的语言特点,进而提升语言的鉴赏水平。

题型可分为:炼字题和语言风格题。

一、炼字炼字,即根据内容和意境的需要,精心挑选最贴切、最富有表现力的字词来表情达意。

古人写诗讲究炼字,许多诗中都有一些特别值得重视的词,通常使全诗增色不少甚至成为诗眼。

动词、形容词、数量词、虚词、叠音词、表颜色的词经常是作者着意炼字所在。

词性效果例句动词巧用动词,可使诗歌意象化静为动,形象生动,在鉴赏诗歌时,我们要重点关照动词,特别是具有“多重含义”的动词。

“红杏枝头春意闹.”形容词巧用形容词,可绘景摹状,化抽象为具体,变无形为有形,使人如闻其声,如见其人,如触其物,如历其境。

黄河远上白云间,一片孤.城万仞山。

(《凉州词》王之涣)一个“孤”字,写尽环境之孤苦,由此可达人心。

数量词用虚数――虚化烘托,增强表现力。

一寸二寸之鱼,三竿两竿之竹。

(《小园赋》庚信)用确数――精炼有力,诗意隽永,富于趣味。

前村深雪里,昨夜一.枝开。

(《早梅》齐己)炼字的题目的分析主要从诗歌炼意、炼境、炼手法和炼结构四个方面分析,也就是在前面的基础上分析此字在这四个方面的作用,一般“炼意”是必不可少的,其它三个方面适当考虑。

二、语言风格主要有格调、色彩、境界、情味等方面。

语言风格种类繁多,但就高考而言,我们须注意了解下列几种常见的语言风格:【炼字】例1:(2016湖南师大附中高三月考)阅读下面这首词,完成后面题目。

【古诗欣赏】二、叙事诗歌(二)二、叙事诗歌(二)【古诗欣赏】1、凉州词(唐)王翰葡萄美酒夜光杯①,欲饮琵琶马上催②。

醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。

【注释】①夜光杯:白玉制成的酒杯。

②催:催饮。

这里指催人出发。

2、春晓(唐)孟浩然春眠不觉晓①,处处闻②啼鸟③。

夜来风雨声,花落知多少。

【注释】①晓:早晨、天亮。

②闻:听见。

③啼鸟:鸟鸣。

【鉴赏练习】3、咏怀古迹(其三)群山万壑赴荆门,生长明妃①尚有村。

一去②紫台连朔漠,独留青冢向黄昏。

画图省识春风面,环佩空归月夜魂。

千载琵琶作胡语,分明怨恨曲中论。

【注释】①明妃:指王昭君。

②去:离开。

③朔漠:北方大沙漠。

【题目】这首诗表达了诗人怎样的思想感情?【诗词运用】世间感悟不向人间怨不平,相期浴火凤凰生。

——叶嘉莹【小贴士】此句出自当代学者叶嘉莹的诗《鹧鸪天》中的第二首:“不向人间怨不平,相期浴火凤凰生。

柔蚕老去应无憾,要见天孙织锦成。

”全诗的意思是,不要向人间抱怨自己所受到的不公的待遇,而是相互约定着要像凤凰浴火般在磨砺中获得重生。

柔弱的蚕老去时应该没有遗憾,只要能够看到织女把自己吐出的丝织成锦缎。

叶嘉莹,1924年7月出生于北京的一个书香世家,现为南开大学中华古典文化研究所所长,博士生导师,多所国外大学的客座教授。

【高分作文段落】生命是一场漫长而未知的旅程,我们每个人都需要备好前进的行囊。

预先做好准备,将人生中的所需装进行囊,我们才能平稳、美好地走完这一程。

没有萌芽前积蓄,怎有盛开的美丽?没有流水的聚积,怎有海洋的辽阔?备好行囊,描摹属于自己的壮丽。

“很多人问我学诗词有什么用,这的确不像经商炒股,能直接看到结果。

”叶嘉莹先生笑言。

这个从小便沉迷于古典诗词的才女,将一生中最美好的年华都献给了诗词。

她的行囊中装满了对诗词的热爱,若没有这备好的行囊,又怎会有“不向人间怨不平,相期浴火凤凰生”的人生宣言呢?若没有这备好的行囊,叶先生又如何能在诗词研究这条艰辛的道路上坚定前行呢?备好行囊,方有坚定向前的勇气。

咸阳城东楼【作者】许浑【朝代】唐一上高城万里愁,兼葭杨柳似汀洲。

溪云初起日沉阁,山雨欲来风满楼。

鸟下绿芜秦苑夕,蝉鸣黄叶汉宫秋。

行人莫问当年事,故国东来渭水流。

【节奏划分】一上高城/万里愁,兼葭杨柳 /似汀洲。

溪云初起/日沉阁,山雨欲来 /风满楼。

鸟下绿芜/秦苑夕,蝉鸣黄叶 /汉宫秋。

行人莫问/当年事,故国东来/渭水流。

【注释】⑴咸阳:今届陕西。

咸阳旧城在西安市西北,汉时称长安,秦汉两朝在此建都。

隋朝时向东南移二十城建新城,即唐京师长安。

唐代咸阳城隔渭水与新都长安相望。

⑵兼葭:芦苇一类的水草。

兼,荻;葭,芦。

汀洲:水边之地为汀、水中之地为洲,这里指代诗人在江南的故乡。

⑶“溪云”句:溪,指磕溪;阁,指慈福寺。

此句下作者自注:“南近磕溪,西对慈福寺阁。

”⑷“鸟下”二句:夕照下,飞鸟下落至长着绿草的秦苑中,秋蝉也在挂着黄叶的汉宫中鸣叫着。

⑸当年:一作“前朝”。

行人:过客。

泛指古往今来征人游子,也包括作者在内。

⑹“故国东来渭水流”:一作“渭水寒声昼夜流”,“声” 一作“光”。

故国:指秦汉故都咸阳。

东来:指诗人(不是渭水)自东边而来。

【译文】登上白尺高楼,引我万里乡愁。

芦苇杨柳丛生,好似家乡沙洲乌云刚刚浮起在溪水边上,夕阳已经沉落楼阁后面。

山雨即将来临,满楼风声飒飒。

秦汉宫苑,一片荒凉。

鸟儿落入乱草之中,秋蝉鸣叫枯黄夜间。

行人莫问当年繁华盛事,都城依旧,只见渭水不停东流。

【主题思想】《咸阳城东楼》是唐代诗人许浑的作品。

此诗用云、日、风、雨层层推进,乂以绿芜、黄叶来渲染,勾勒出一个萧条凄凉的意境,借秦苑、汉宫的荒废,抒发了对家国衰败的无限感慨。

全诗情景交融,景中寓情,诗人通过对景物的描写,赋予抽象的感情以形体,在呈现自然之景的同时乂体现丰富的生活经验,以及对历史和现实的深刻思考。

景别致而凄美,情愁苦而悲怆,意蕴藉而苍凉,境雄阔而高远,神完气足,为唐人登临诗篇之佳作。

无题【作者】李商隐【朝代】唐相见时难别亦难,东风无力白花残。

古诗词鉴赏·宋代诗词作者:沈琴蔡凤珍来源:《高中生学习·高三文综版》2014年第01期一、阅读下面这首宋词,完成1~3题。

探春慢姜夔衰草愁烟,乱鸦送日,风沙回旋平野。

拂雪金鞭,欺寒茸帽,还记章台走马。

谁念漂零久,漫赢得幽怀难写。

故人清沔相逢,小窗闲共情话。

长恨离多会少,重访问竹西,珠泪盈把。

雁碛波平,渔汀人散,老去不堪游冶。

无奈苕溪月,又照我扁舟东下。

甚日归来,梅花零乱春夜。

【注】苕溪:在今湖州,千岩老人萧德藻的住所。

1. 请分析上片前二句中“愁”“送”二字的妙处。

2. 请对结句“无奈苕溪月,又照我扁舟东下。

甚日归来,梅花零乱春夜”进行赏析。

3. 此词上片所描写的景物营造出了什么样的意境?二、阅读下面这首宋诗,完成4~6题。

海棠苏轼东风袅袅泛崇光,香雾空蒙月转廊。

只恐夜深花睡去,故烧高烛照红妆。

4. 本诗首联是从哪些角度描绘海棠的?5. 全诗的关键句是哪一句?请作简要赏析。

6. 诗歌尾联被后人誉为“造语之奇,构思之巧”。

请简要解读。

三、阅读下面这首宋词,完成7~9题。

点绛唇·春愁赵鼎香冷金炉,梦回鸳帐馀香嫩。

更无人问,一枕江南恨。

消瘦休文,顿觉春衫褪。

清明近,杏花吹尽,薄暮东风紧。

7. 试分析上片中“嫩”字的妙处。

8. “更无人问,一枕江南恨”运用了什么修辞手法,请简要分析。

9. 请简析下片中的最后三句“清明近,杏花吹尽,薄暮东风紧”。

四. 阅读下面这首宋词,完成10~12题。

水调歌头·中秋米芾①砧声送风急,蟋蟀思高秋。

我来对景,不学宋玉解悲愁。

收拾凄凉兴况,分付尊中醽,倍觉不胜幽。

自有多情处,明月挂南楼。

怅襟怀,横玉笛,韵悠悠。

清时良夜,借我此地倒金瓯。

可爱一天风物,遍倚栏干十二,宇宙若萍浮。

醉困不知醒,欹枕卧江流。

【注】①米芾(1051~1107?)一名黼,字元章,号鹿门居士、襄阳漫士、海岳外史,祖籍太原(今属山西),徙襄阳(今湖北襄阳),寓居润州(今江苏镇江)。

古诗词鉴赏赏析句子(2)古诗词鉴赏赏析句子一、鉴赏诗歌的形象鉴赏诗歌的形象就是通过分析诗歌意象的个性特征,感悟其中所包含的作者的思想感情和诗歌的社会意义。

a、注意意象的色彩(字面和暗示)。

色彩传递着诗人不同的情感体验。

暖色—热烈活泼、积极向上、意气风发;冷色—冷漠低沉、消极颓唐、孤寂凄凉。

如:“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”(杜甫《绝句》),诗中“黄、翠、白、青”四种鲜明的色彩,织成一幅绚丽的图景,传达出无比欢欣的心情。

b、通过动静结合,相互映衬的手法开拓诗境,传达情感。

如:“人闲桂花落,夜静春山空。

月出惊山鸟,时鸣春涧中。

”(王维《鸟鸣涧》),诗中“花落、月出、鸟鸣”这些动态的景物,既使诗显得富有生机,又突出显示了“春涧” 的幽静。

c、诗歌的形象有时与民族历史文化、传统风俗习惯、生活方式、心理特点等各方面发生联系,被赋予某种特殊意义。

我们在鉴赏时要优先考虑这些具有象征意义的特殊意象。

特殊意象:“望月怀远” 、“伤春悲秋”、“见流水则思年华易逝,梧桐细雨则凄楚悲凉”。

鸿雁——思乡,信使;杜鹃——薄命佳人,忧国志士,哀惋,至诚;鹧鸪——思乡,凄情;东篱——山尘脱俗之境;菊花——高洁品质;杨柳——依依离别;岁寒三友(松、竹、梅)——傲骨桃花——美人;鸟——自由。

分析诗歌形象应注意景和情、物与情;景和人,物与人之间的关系。

a.借景抒情“明月松间照,清泉石上流。

”(王维《山居秋瞑》)b.托物言志“零落成泥碾作尘,只有香如故。

”(陆游《卜算子?咏梅》)“粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间”。

(于谦《咏石灰》)c.感物伤怀“谁怜一片影,相失万重云?”(杜甫《孤雁》)d.情景交融“迟日江山丽,春风-花草香。

泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

” (杜甫《绝句》)二、鉴赏诗歌的语言1、熟记常用术语,如:准确、生动、形象、传神、凝练、精辟、简洁、明快、清新、隽永、新奇、优美、绚丽、工丽、含蓄、质朴、自然、奔放等。

2、注意“诗眼”(“炼字”)如:“红杏枝头春意闹”;“春风又绿江南岸”;“映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

__苏轼的古诗词与鉴赏(word版)苏轼的古诗词与鉴赏有关苏轼的古诗词与鉴赏苏轼谈及了“任性逍遥,随缘放旷,但尽凡心,别无胜算”,这也能从他的许多诗句中体现出来。

那么苏轼比较精彩的诗句及鉴赏有哪些呢下面是阳光网我给大家整理的苏轼的古诗词鉴赏,供大家参阅!苏轼的古诗词鉴赏(一)念奴娇·赤壁怀古作者:苏轼大江东去,浪淘尽,千古风流人物。

故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。

乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

江山如画,一时多少豪杰。

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。

羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

故国神游,多情应笑我,早生华发。

人生如梦,一樽还酹江月。

赏析:“大江东去,浪涛尽,千古风流人物。

”作者开篇即景抒情,时越古今,为我们勾画出了奔腾东去的长江的雄姿,并从空间联想到时间,意指“江山如画,一时多少豪杰!”这两句是在前面所闻所见的基础上由于感情的激越而发出的赞美之语。

由于对赤壁的赞美,联想到当年在此鏖战的众多英雄豪杰,现在是漂亮如画的山河照旧,可是当时为之角逐的英雄却不见了。

这一句不仅回应了第一句,而且为后面详细写周瑜做了过渡。

下阕集中笔墨写周瑜。

“遥想公谨当年,小乔初嫁了,雄姿英发。

”写周瑜的飒爽英姿,意思是说想当年小乔嫁给了周瑜,英雄美人一时传为佳话。

据史料记载,建安三年,东吴孙策亲自迎请二十四岁的周瑜,授予他“建威中郎将”的职衔,并同他一齐攻取皖城。

周瑜娶小乔,正在皖城战役成功之时,其后十年他才指挥了出名的赤壁之战。

此处把十年间的事集中到一起,在写赤壁之战前,忽插入“小乔初嫁了”这一生活细微环节,以美人烘托英雄,更见出周瑜的丰姿潇洒、年轻有为,足以令人艳羡;同时也使人联想到:赢得这次抗曹斗争的成功,乃是使东吴据有江东、发展成功形势的保证。

“羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰尽烟灭。

”这句话着墨不多,画出了周瑜在赤壁大战中运筹帷幄,指挥若定,风度潇洒的神态。

“纶巾”是从服装上突出周瑜超人的风度。

“谈笑间,樯橹灰飞烟灭。