贫血及溶血检验

- 格式:doc

- 大小:40.00 KB

- 文档页数:3

溶血现象对临床生化检验项目的影响1. 引言1.1 概述溶血现象是指红细胞在特定条件下破裂释放血红蛋白和其他细胞成分的现象。

在临床生化检验中,溶血现象可能对检测结果产生一定的影响,从而影响到对患者健康状况的准确评估。

溶血现象可能导致血红蛋白浓度升高、血小板计数不准确、电解质水平异常、肝功能指标异常等情况。

了解溶血现象对各项生化检验项目的影响至关重要。

在实际检验中,如何准确识别和排除溶血现象对检测结果的干扰,对于提高检测结果的准确性和可靠性至关重要。

针对溶血现象的发展趋势和未来发展方向,也是我们需要深入探讨和研究的课题。

通过深入了解溶血现象对临床生化检验项目的影响,并采取相应的措施,能够更好地保障患者的诊断和治疗效果,促进医疗质量的提升。

【2000字】1.2 溶血现象的定义溶血现象是指血液在一定条件下发生破坏,导致红细胞破裂释放血红蛋白和其他细胞内成分的现象。

溶血可以由多种因素引起,包括生理性因素、化学性因素、物理性因素和免疫性因素等。

在临床生化检验中,溶血现象可能对检测结果产生干扰,影响检测的准确性和可靠性。

溶血现象常见于血液采集、处理或保存过程中,也可能由疾病状态引起。

溶血现象的程度通常通过血清或血浆中游离血红蛋白浓度来评估,高浓度的游离血红蛋白会干扰多种生化检验项目的准确性,包括血红蛋白检测、血小板计数、电解质检测、肝功能检测和肾功能检测等。

在临床生化检验中需要警惕溶血现象的影响,并采取相应的措施进行干预和修正,以确保检测结果的可靠性和准确性。

深入了解溶血现象对各项生化检验项目的影响,有助于提高对检测结果的解释和评估能力,为临床诊断和治疗提供更多有益信息。

2. 正文2.1 溶血现象对血红蛋白检测的影响溶血现象对血红蛋白检测的影响主要体现在两个方面:一是溶血会导致血液中红细胞破裂释放出血红蛋白,使得血液中的游离血红蛋白增多,从而影响到血红蛋白的准确测定;二是溶血可能会破坏红细胞膜,导致其他血细胞或细胞碎片的释放,干扰到血红蛋白的测定。

溶⾎性贫⾎的诊断溶⾎性贫⾎的诊断可分成两步:①⾸先明确有⽆溶⾎,应寻找红细胞破坏增加的证据;②查明溶⾎的原因,则须经过病史、症状、体征以及实验室等资料的综合分析来作判断。

⼀、病史除询问发病缓急,主要症状以及病情进程外还应着重询问以下各项:(⼀)地区性强调家庭籍贯,如地中海贫⾎多见于⼴东、⼴西及浙江等沿海地区。

(⼆)家族史近亲中如有贫⾎、黄疸、脾肿⼤者,则有先天性溶⾎性贫⾎可能。

(三)药物接触史药物可诱发免疫性溶⾎性贫⾎,氧化性药物可使不稳定⾎红蛋⽩病及G6PD缺乏症发⽣溶⾎。

(四)引起溶⾎性贫⾎的原发病史如淋巴瘤可伴有免疫性溶⾎性贫⾎。

(五)诱发因素如过劳、寒冷刺激及服蚕⾖等。

⼆、体征应注意贫⾎、黄疽、肝脾肿⼤等。

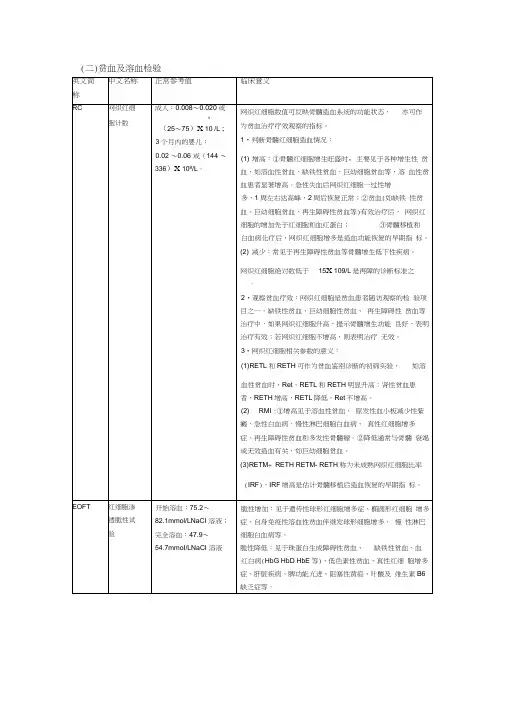

三、实验室检查检查⽬的和步骤有:(⼀)确定是否为溶⾎性贫⾎可根据红细胞破坏增加和⾻髓代偿功能增强⽽确定。

1.红细胞破坏增加的证据(1)红细胞计数下降,⼀般呈正细胞正⾊素性贫⾎。

(2)⾎清间接胆红素增多。

⾎清胆红素浓度不仅决定于溶⾎的程度,还决定于肝脏清除间接胆红素的能⼒,故黄疸为轻度或中度,⾎清胆红素⼀般在17.1-51.3ukmol/L(1-3mg/dl)左右,很少超过136.8umol/L(8mg/dl),当黄疸不显时,并不能排除溶⾎性贫⾎。

(3)尿内尿胆原的排泄量增多。

尿内尿胆原和尿胆素常增加。

在肝功能减退时,肝脏⽆能重复处理从肠内吸收来的尿胆原,尿中尿胆原也会增加,故对溶⾎性贫⾎的诊断,价值不是很⼤。

粪内尿胆原是增加的,但粪内尿胆原的定量测定现在已不在⽤作诊断⽅法之⼀。

尿内胆红素阴性,除⾮同时有阻塞性黄疸。

(4)⾎浆结合珠蛋⽩明显减少或消失。

结合珠蛋⽩是在肝脏产⽣能与⾎红蛋⽩结合的清糖蛋⽩,正常值为0.7-1.5g/L(70-150mg/dl)。

⾎管内和⾎管外溶⾎结合珠蛋⽩含量均降低。

在感染、炎症、恶性肿瘤或⽪质类固醇治疗时可以增多。

因此,在解释结果时须考虑其他因素的影响。

(5)⾎浆游离⾎红蛋⽩浓度增⾼。

溶血试验临床应用范围有哪些溶血试验是一种广泛应用于临床实践中的生化检验方法,用于评估溶血性贫血、溶血性贫血、自身免疫性溶血性贫血等疾病的诊断和治疗。

该试验通过观察红细胞在不同溶血条件下的变化,以便检测溶血溶血的程度和类型。

溶血试验主要包括渗透性试验、裂解试验和抗体结合试验三种方法。

以下是溶血试验临床应用范围有哪些的详细介绍:一、评估溶血性贫血溶血试验在评估溶血性贫血方面起着至关重要的作用。

溶血性贫血是指由于红细胞在体内或体外受到异常溶解而导致的贫血疾病。

通过溶血试验可以帮助医生确定溶血性贫血的类型和程度,从而选择合适的治疗方案。

二、溶血病原体筛查溶血试验还可以用于溶血病原体的筛查。

在临床实践中,某些细菌、病毒或其他微生物可以导致溶血性贫血,通过溶血试验可以对可能的病原体进行筛查和鉴定,为治疗提供参考依据。

三、自身免疫性溶血性贫血的诊断自身免疫性溶血性贫血是一种由于自身免疫系统异常活化导致的溶血性贫血疾病。

通过溶血试验可以检测出体内产生的自身抗体与红细胞结合的情况,从而帮助医生确立自身免疫性溶血性贫血的诊断。

四、输血前筛查在输血前,接受者的血液与供血者的血液必须进行兼容性检验,以确保输血过程中不会发生溶血反应。

溶血试验可以用于输血前的筛查,以评估供受血者的血液兼容性,确保输血过程的安全性。

总之,溶血试验在临床应用中具有广泛的范围和重要性,不仅可以帮助医生诊断和治疗溶血相关疾病,还可以用于溶血病原体筛查、自身免疫性溶血性贫血的诊断以及输血前的兼容性检验。

通过该试验的应用,可以为患者提供更准确、及时的诊断和治疗,保障患者的健康和安全。

自身免疫性溶血性贫血及其实验诊断一、自身免疫性溶血的检验及其应用1.免疫性溶血性贫血的定义和分类:免疫性溶血性贫血是由抗体参与的溶血反应所致的贫血。

这类免疫反应是由于红细胞表面抗原,或与外来的抗原(如药物等)相结合,在相应抗体(IgG或IgM)作用下,或激活补体的参与,导致红细胞凝集或破坏而发生溶血;或在脾或肝脏内的单核-巨噬细胞的吞噬作用下被破坏。

免疫性溶血性贫血的分类见下表。

免疫性溶血性贫血的分类2.抗人球蛋白试验:包括直接(DATG)和间接(IATG)法(1)原理:抗人球蛋白试验(Coombs试验)检测自身免疫性溶血性贫血的自身抗体(IgG)。

分为检测红细胞表面有无不完全抗体的直接抗人球蛋白试验(DAGT)和检测血清中有无不完全抗体的间接抗人球蛋白试验(IAGT),以前者最常用。

直接试验应用抗人球蛋白试剂【抗IgG和(或)抗C3d】与红细胞表面的IgG分子结合,如红细胞表面存在自身抗体,出现凝集反应。

间接试验应用Rh(D)阳性O型正常人红细胞与受检血清混合孵育,如血清中存在不完全抗体,红细胞致敏,再加入抗人球蛋白血清,可出现凝集。

结果:均为阴性。

(2)临床意义:阳性见于自身免疫性溶血性贫血、冷凝集素综合征、阵发性寒冷性血红蛋白尿、药物致免疫性溶贫、输血引起溶贫和新生儿同种免疫性溶贫。

阴性不能排除免疫性溶贫。

3.冷凝集素试验(1)原理冷凝集素为IgM类完全抗体,在低温时可使自身红细胞、O型红细胞或与受检者血型相同的红细胞发生凝集。

凝集反应的高峰在0℃~4℃,当温度回升到37℃时凝集消失。

参考值:正常人血清抗红细胞抗原的lgM冷凝集素效价小于1:32(4℃)。

(2)临床意义:阳性见于冷凝集素综合征(>1:1000),支原体肺炎、传染性单核细胞增多症、疟疾、肝硬化、淋巴瘤及多发性骨髓瘤者亦可增高,但不超过1:1000。

4.冷热溶血试验(1)原理:阵发性寒冷性血红蛋白尿症患者血清中有一种特殊的冷反应抗体(Donath-Landsteiner抗体),在20℃以下(常为0℃~4℃)时与红细胞结合,同时吸附补体,但不溶血。

马骢(1953-),女,河北人,教授,主任技师,主要从事白血病和贫血的实验室诊断和海洋微生物的研究及教学工作。

溶血是指红细胞非自然衰老而提前遭受破坏的过程。

因骨髓有相当于正常造血能力6~8倍的代偿潜力,所以发生溶血而骨髓能够代偿时,可以不出现贫血(称为溶血性疾病)。

仅当红细胞破坏多于生成导致的贫血才称为溶血性贫血。

1 溶血性贫血的临床分类溶血性贫血分为先天性(或遗传性)和后天获得性两大类[1,2]。

(1)红细胞内部异常所致的溶血性贫血:①遗传性红细胞膜结构与功能缺陷:遗传性球形细胞增多症(HS);遗传性棘细胞增多症等。

②遗传性红细胞内酶缺乏:葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症(G6PD)。

③遗传性血红蛋白病:海洋性贫血。

④获得性红细胞膜锚连膜蛋白(GPI)异常:阵发性睡眠性血红蛋白尿(PNH)。

(2)红细胞外部因素所致的溶血性贫血:①物理与机械因素:大面积烧伤;心瓣膜钙化狭窄;心脏人工瓣膜;微血管病性溶血性贫血。

②化学因素:苯肼;砷化氢;蛇毒等。

③感染因素:疟疾(原虫);传染性单核细胞增多症(病毒);支原体肺炎(支原体)等。

④免疫因素:新生儿溶血性贫血;血型不符的输血反应;自身免疫性溶血性贫血(温抗体型或冷抗体型);药物性免疫溶血性贫血(青霉素,甲基多巴)。

溶血性贫血还可基于病情、病程、病因、病理机制、溶血部位进行分类,如根据溶血发生的主要场所分为:(1)血管内溶血(急性溶血):指红细胞在循环血中遭到破坏。

(2)血管外溶血(慢性溶血):红细胞在单核-巨噬细胞系统(主要是脾脏)所吞噬破坏。

2 溶血性贫血的实验室检查溶血性贫血的病因十分复杂,临床表现和实验溶血性贫血的实验检查及进展Progress and Experimental Text on Hemolytic Anemia马骢(海军总医院,北京,100037)MA Cong室检查各有不同,可先进行有共性的项目有以下几种。

2.1 确定贫血红细胞计数、血红蛋白浓度和红细胞压积测定,通过三项指标即可判定是否有贫血。

溶血性贫血溶血危象(临床危象实用总结⑩完)病生理基础知识:①血红蛋白(血色素):红细胞的90%由血红蛋白组成,血红蛋白由一个珠蛋白+四个血红素组成,每个血红素由四个吡咯类亚基组成一个环,环中心为一个亚铁离子(故血红素又称亚铁原卟啉),亚铁离子在氧分压高时与氧结合,氧分压低时和氧解离释放氧。

②游离胆红素(即非结合胆红素或间接胆红素)生成:由血红素在单核巨噬系统代谢产生,血红素—(催化酶)—胆绿素—(还原酶)—胆红素。

③游离胆红素的代谢:衰老红细胞被单核巨噬细胞(外周血中单核细胞/组织内巨噬细胞)吞噬代谢生成胆红素(非结合胆红素/游离胆红素/间接胆红素)------》肝脏内与葡萄糖醛酸结合形成直接胆红素/结合胆红素------》胆汁排泄-----》肠道细菌作用下还原为无色的尿胆原-----》随粪便排出或少量再入血进入肝脏变为结合胆红素形成肝肠循环(如果肝功能障碍随尿排出尿胆原)。

④胆红素异常的原因:胆道梗阻时排出受阻结合胆红素增高,结合胆红素是水溶性的可以通过肾小球滤过从尿中排泄;肝功能异常或者红细胞分解增多时间接胆红素增高。

一:病因:(溶血实质就是红细胞被破坏)红细胞本身内在缺陷和红细胞外部因素异常:1.红细胞内在缺陷(多为遗传性或基因突变):红细胞膜缺陷、红细胞酶缺陷、珠蛋白异常等。

2.红细胞外部因素异常(免疫性、非免疫性)(1)免疫因素:自身免疫性溶血性贫血、新生儿溶血、血型不合的输血、药物性溶贫等。

抗原抗体介导红细胞破坏,抗体IgG与IgM 通过不同机制介导溶血,据抗体最佳活动温度分为温抗体型抗体和冷抗体型抗体。

(2)非免疫性因素:①物理机械因素:人工心脏瓣膜、心瓣膜钙化狭窄、弥散性血管内凝血(DIC)、血栓性血小板减少性紫癜(TTP);行军性血红蛋白尿、大面积烧伤等;②化学因素:蛇毒、毒蕈、苯肼等;③感染因素:疟疾、支原体肺炎、传染性单核细胞增多症等。

二:发病机制:红细胞破坏可发生在血循环中或单核-巨噬细胞系统,分别称为血管内溶血和血管外溶血。

贫血原因太复杂,这 3 项检验轻松辨别在临床中,贫血是一种非常常见的疾病,多发于女性群体。

贫血的原因多样,有缺铁性贫血、再生障碍性贫血、失血性贫血以及溶血性贫血等。

贫血通常以血红蛋白的量来进行评判,有关贫血的检查中,有三项非常重要,能够对于贫血进行判断。

1.贫血一般来说,贫血是指外周血红细胞容量减少,包括红细胞计数、血红蛋白含量、红细胞比容低于正常范围下限的一种疾病。

确定贫血的严重程度可根据血红蛋白浓度,将成人贫血划为四个等级,轻度贫血是在参考值下限值到91g/L,症状轻微;中度贫血在90~60g/L,体力劳动时心慌气短;重度贫血在60~31g/L,休息时感心慌气短;极重度是在30g/L以下,常合并贫血性心脏病。

2.贫血三项一般临床中贫血三项主要是指叶酸浓度、维生素B12浓度、血清铁浓度。

通过测定这三项指标,再结合血细胞检测分析,可判定贫血属于何种。

叶酸:叶酸又称为维生素B9或抗贫血因子等,是一种水溶性微生物。

它对于细胞的分裂生长及核酸、氨基酸、蛋白质的合成起着非常重要的作用,是机体必不可少的维生素。

叶酸富含于新鲜的水果、蔬菜、动物脏器中,人体摄入后在肠道中被吸收,经门静脉进入肝脏中被存储。

一旦人体出现叶酸摄入不足或吸收不良,则会导致叶酸缺乏症。

正常人血液中叶酸值含量应大于3ng/mL,若人体叶酸缺乏,则可能出现巨幼细胞性贫血等疾病,影响机体健康。

巨幼细胞性贫血常见于孕妇以及婴幼儿中,因此在孕妇群体中,叶酸的摄入是非常重要的,能够有效的减少由于叶酸缺乏性贫血造成的流产或者是缺陷婴儿的出生,同时还可降低幼儿出现贫血等问题的概率。

临床中进行血清叶酸检测主要有两种方法,即微生物法、放射免疫法,微生物法相对而言操作较为复杂,而放射免疫法所需的时间相对较短,同时操作简便。

维生素B12:又被称之为钴胺素,是唯一一个含有钴元素的B族维生素。

其主要生理功能是参与制造骨髓红细胞,防止恶性贫血以及调节神经系统,防止大脑神经受到破坏。