蜀相书愤越中览古

- 格式:doc

- 大小:55.00 KB

- 文档页数:20

《蜀相》一、写作背景、人物介绍:杜甫早年曾有“致君尧舜上,再使风俗淳”的抱负,自比为舜的辅助大臣稷和契(Xie)。

安史之乱的第三年他去投奔肃宗,不久就被放还,从此郁郁不得志。

因此,入蜀后便怀着崇敬的心情去瞻仰武侯祠,借此抒发自己的怀抱。

这首诗的写作时间大约是唐肃宗上元元年(公元760年),六年后即唐代宗大历元年(公元766年),杜甫在夔州瞻仰那里的武候祠,写下了又一首纪念诸葛亮的诗《咏怀古迹其五》。

杜甫,字子美,号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,世称“诗圣”。

其诗被称为“诗史”。

语言:“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休”——杜甫语风格:现实主义,沉郁顿挫。

文集:《杜工部集》韩愈赞李杜:“李杜文章在,光焰万丈长”。

民间疾苦,笔底波澜;世上疮痍,诗中圣哲。

颂诸葛亮对联收二川,摆八阵,七擒六出,五丈原设四十九盏明灯,一心只为酬三顾;取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐按金土木爻之卦,水面偏能用火攻。

二、疏通文本,总体把握《蜀相》——以问引起,先写诗人去武侯祠途中的情况,他一边走,一边问路,终于看到了一片苍松翠柏,有人告诉他武侯祠就在那里,这自然使他感到欣慰。

接着颔联写入祠后所见,包含着诗人的感叹,意思是:阶前的草一到春天便是一片碧绿,年年如此,可它为谁而绿呢?隔叶的黄鹂叫得那么动听,可有谁听呢?时间已过去了500年,像诸葛亮那样的人再也没有出现过,由此自然转到诸葛亮的才智功业上。

颈联是上句看起来说刘备,其实是从侧面烘托诸葛亮的才智和抱负,下句则是诸葛亮一生功业的最精辟的概括。

然而诸葛亮并没有完成他的事业,这就不能不使人为他慨叹了。

至此,诗人水到渠成地将对诸葛亮的崇敬、仰慕和叹惋之情跟自己壮志难酬的苦痛熔铸成为千古名句:“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

”三、梳理蜀相杜甫丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

自问自答点明地点映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

描述景象凄凉冷落三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

称赞业绩表达仰慕出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

《书愤》一、介绍作者陆游,字务观,号放翁。

南宋时越州山阴人,我国古代著名的爱国诗人。

他生活在金兵入侵,中原沦陷的时代,那时南宋当局却偏安江南,不思北伐。

陆游主张抗金,触犯了投降派的利益,所以一再遭到打击排斥,多次被罢官。

这首有名的七律作于宋孝宗十三年,此时陆游已61岁,在山阴闲居了6年,“扫胡尘”“靖国难”的志向眼看就要化为泡影,在悲愤失望中他挥毫写下了这首诗,抒发了自己报国无门、壮志难酬、虚度年华的满腔激愤。

二、讲析这首诗是诗人几十年生活经历的生动概括。

它借北望中原,回顾了青年时的凌云壮志和火热的战斗生活。

并由此府仰千载,抒发了诗人壮志难酬、老迈年高的感叹和对投降派的强烈愤慨。

首联慨叹国事艰难,追述年轻时收复失地的豪情壮志。

上句“那知”一词写出了诗人年轻时血气方刚、天真纯真。

“艰”字有艰难的意思,直接道出诗经历的辛酸与坎坷,浓缩了因主战而受的种种刁难、排挤和迫害。

这两个词语暗含着对投降派迫害忠臣、阻挠北伐卑劣行径的斥责。

它是诗人“愤”的根源。

下句一个“气如山”表达出诗人当年的豪情壮志,让我们看到一个意气风发、以身许国的爱国青年形象。

颔联集中描写宋军在镇江、南郑两地英雄抗金的战斗情景。

“楼船”“铁马”形象地概括了水陆两路大军进攻敌人的壮丽场面。

这两句是历史的真实记录,也是诗人壮年时期点头生活的回顾。

形象地表明了作者的理想,他渴望北伐恢复中原,向往着火热的战斗生活。

以上两联是诗歌的前半部分。

回顾往事,抒写渴望北伐的英雄气概。

颈联抒情悲愤,感叹生平抱负未得施展,却早生华发。

句中的“空自许”和“已先斑”形成鲜明对比。

一个“空”字形象地写出因宏伟志向无法实现而主生的那种沉重的失落感。

一个“已”字生动刻画出诗人功业未就,人已才老的悲愤之情。

两个副词吐露出诗人一腔忠义无处寄托,华鬓点点,壮志落空的愤慨之情。

在现实的强烈对比之中,包含着对投降派罪恶行径的愤怒指责。

尾联包含诗人对诸葛亮的仰慕之情,并以此自勉,“千载谁堪伯仲间”,一个反问句即抒发了因奸臣当道,壮士他国无门而主生的难言的悲哀,又可以从中看出诗人对诸葛亮的崇敬之情,体现了诗人虽屡遭挫折,但意志并未消沉。

《蜀相》《书愤》的阅读答案对比赏析《蜀相》《书愤》的阅读答案对比赏析在平平淡淡的日常中,我们最熟悉的就是阅读答案了,阅读答案是教师进行阅卷打分时的参考,有着不可或缺的作用。

大家知道什么样的阅读答案才是好的吗?以下是小编为大家整理的《蜀相》《书愤》的阅读答案对比赏析,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

《蜀相》杜甫丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

____________,两朝开济老臣心。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

《书愤》陆游早岁那知世事艰,中原北望气如山。

____________,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。

出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!、1.在横线处填写作品原句。

2.比较《蜀相》和《书愤》,说说它们在抒发个人感情和表现手法等方面有哪些不同。

【参考答案】1.三顾频烦天下计(《蜀相》) 楼船夜雪瓜洲渡(《书愤》)2.《蜀相》和《书愤》,在抒发个人感情方面,杜甫主要是表达对诸葛亮的追慕、惋惜以及自己壮志未酬的痛苦;而陆游则以诸葛亮自况,渴望北征复国,建立功业。

在表现手法上,《蜀相》先写景,在景中融情,然后抒发感慨,全诗写祠堂与写人和谐结合,写景与抒情融合无间,凭吊古人与悲叹自己浑然一体,内涵丰富,感情真挚,格调沉雄。

而《书愤》先回忆自己的过去,然后写自己的现在,最后以诸葛亮自况,全诗着重写自己的“愤”,写得大气磅礴,笔力雄健。

对比赏析《蜀相》前两联是写景“锦官城”外之景:“柏”“阶”“碧草”“叶”“黄鹂”,后两联抒情。

明确手法,借景抒情。

《书愤》中通过关键词“早岁”可知,作者是先回忆过去,然后写现在“镜中衰鬓已先斑”。

最后写“出师一表”,以诸葛亮自况,表达自己的理想抱负。

在思想感情的把握上,要从诗中选取的意象,写作内容角度,体现情感的关键字词来理解,另外还要结合作者的背景来全面把握。

《蜀相》通过作者所写之景的特点“自”“空”可以感受到无人欣赏的落寞,而写诸葛亮主要是表达自己的仰慕之情,“出师未捷身先死”由惋惜写出自己壮志未酬的痛苦。

中国古代诗歌散文欣赏理解性默写(选修)(附答案)诗歌部分第一单元一、白居易《长恨歌》1.《长恨歌》中“(),()。

(),()。

”从黄昏到黎明,集中描写了唐玄宗夜间被情思萦绕、久久不能入睡的情景。

2.《长恨歌》中表现唐玄宗对杨贵妃的宠爱、迷恋已经引起公愤的句子是:“(),()。

”3.《长恨歌》中采用浪漫主义手法寄志托物重申誓言的诗句是:(),()。

4. 文中描写杨贵妃天生丽质(貌美)的句子是:(),()。

5. 白居易在《长恨歌》中有两个表示情愿相爱永不变心的诗句,这两个诗句是(),()。

6. 表现贵妃对玄宗绵绵不尽的相思的句子是:()7..渲染出凄凉情景的句子是:(),()。

二、屈原《湘夫人》1.《湘夫人》中被誉为“千古言秋之祖”的诗句是“(),()。

”。

2.毛泽东《七律答友人》中“九嶷山上白云飞,帝子乘风下翠微”就是化用《湘夫人》中的““(),()。

”两句诗。

3.“(),()。

”两句诗表现湘君离开期约地点时劝自己把眼光放远,在旷达自解中见出对幸福爱情生活永不放弃的执着。

4.“(),()。

”写湘君把外衣抛到江中去,把单衣丢在澧水旁。

是希望湘夫人能知道他曾经来过。

5.《湘夫人》中运用比兴手法写湘君不敢对湘夫人表白心迹的句子是:(),()。

6.《湘夫人》中,湘君抛弃湘夫人的赠礼,显现出绝望情绪的句子是:(),()。

三、鲍照的《拟行路难》(其四)1.鲍照的《拟行路难》开头用比喻的手法对当时门第决定人生这一古代的血统论发出愤怒的控诉的两句诗是“(),()。

”2.李白的《行路难》用比喻手法表达人生路上的艰难险阻的两句诗是“(),()。

”3. 在《拟行路难》中举杯驱愁却大放悲声的诗句是“(),()。

”4.《拟行路难》(其四)中表现作者极度矛盾和忍辱负重的句子:(),()。

5.《拟行路难》(其四)中的“(),()。

”以浅近的比喻说明复杂的现实内容。

6.“抽刀断水水更流,借酒消愁愁更愁。

”平添的几分酒意反而更激起了愁海的狂澜,在《拟行路难》中举杯驱愁,却大放悲声的诗句是“(),()。

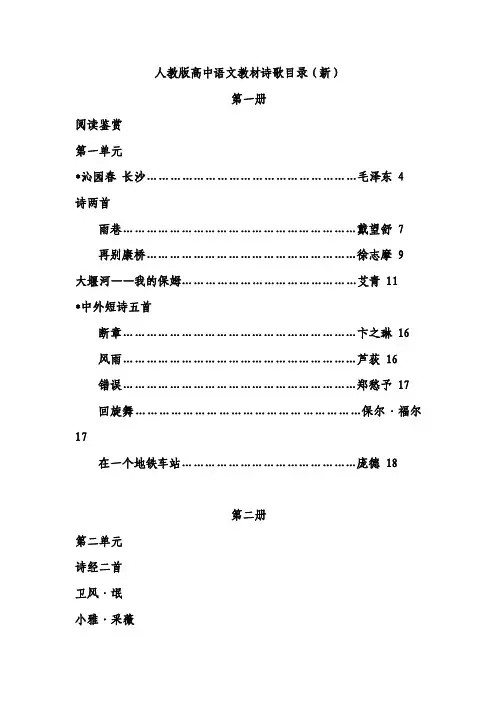

人教版高中语文教材诗歌目录(新)第一册阅读鉴赏第一单元*沁园春长沙………………………………………………毛泽东 4 诗两首雨巷……………………………………………………戴望舒 7再别康桥………………………………………………徐志摩 9 大堰河——我的保姆………………………………………艾青 11*中外短诗五首断章……………………………………………………卞之琳 16 风雨……………………………………………………芦荻 16错误……………………………………………………郑愁予 17 回旋舞…………………………………………………保尔·福尔17在一个地铁车站………………………………………庞德 18第二册第二单元诗经二首卫风·氓小雅·采薇离骚……………………………………………………屈原孔雀东南飞……………………………………………汉乐府白马篇…………………………………………………曹植诗三首涉江采芙蓉…………………………………………《古诗十九首》归园田居……………………………………………陶渊明晚登三山还望京邑…………………………………谢朓第三册第二单元阅读蜀道难………………………………………………………李白琵琶行………………………………………………………白居易杜甫诗三首秋兴八首(其一玉露凋伤枫树林)咏怀古迹(其三群山万壑赴荆门)登高李商隐诗二首锦瑟(锦瑟无端五十弦)马嵬(其二)陆游诗二首书愤(早岁那知世事艰)临安春雨初霁(世味年来薄似纱)第四册第二单元阅读李煜词两首《虞美人》(春花秋月何时了)《浪淘沙》(帘外雨潺潺)苏轼词两首《念奴娇·赤壁怀古》《定风波》(莫听穿林打叶声)辛弃疾词两首《水龙吟》(楚天千里清秋)《永遇乐·京口北固亭怀古》柳永词两首《望海潮》(东南形胜)《雨霖铃》(寒蝉凄切)李清照词两首《醉花阴》(薄雾浓云愁永昼)《声声慢》(寻寻觅觅)姜夔词一首《扬州慢》(淮左名都)《中国现代诗歌散文欣赏》(选修)第一单元·生命的律动天狗井春无题川江号子第二单元·挚情的呼唤贺新郎也许──葬歌一个小农家的暮秋歌──给暖暖妈妈第三单元·爱的心语蛇预言窗你的名字神女峰第四单元·大地的歌吟河床金黄的稻束地之子半棵树边界望乡第五单元·苦难的琴音雪落在中国的土地上老马憎恨这是四点零八分的北京雪白的墙散文部分第一单元·那一串记忆的珍珠动人的北平汉家寨特利尔的幽灵第二单元·心灵的独白新纪元捉不住的鼬鼠──时间片论美第三单元·一粒沙里见世界都江堰Kissing the fire(吻火)合欢树第四单元·如真似幻的梦境森林中的绅士云霓埃菲尔铁塔沉思第五单元·自然的年轮葡萄月令光树(节选)《中国古代诗歌散文欣赏》(选修)一、以意逆志,知人论世赏析指导赏析示例长恨歌自主赏析湘夫人拟行路难蜀相书愤作品推荐咏怀八十二首(其一)杂诗十二首(其二)一剪梅今别离二、置身诗境,缘景明情赏析指导赏析示例春江花月夜自主赏析夜归鹿门歌梦游天姥吟留别登岳阳楼菩萨蛮作品推荐积雨辋川庄作旅夜书怀新城道中扬州慢长相思三、因声求气,吟咏诗韵赏析指导赏析示例将进酒阁夜李凭箜篌引虞美人苏幕遮作品推荐国殇燕歌行登柳州城楼寄漳、汀、封、连四州刺史菩萨蛮高祖还乡四、创造形象,诗文有别赏析指导赏析示例过小孤山大孤山自主赏析庖丁解牛项羽之死阿房宫赋作品推荐方山子传大铁椎传五、散而不乱,气脉中贯赏析指导赏析示例六国论自主赏析伶官传序祭十二郎文文与可画筼筜谷偃竹记作品推荐狱中杂记陶庵梦忆序六、文无定格,贵在鲜活赏析指导赏析示例种树郭橐驼传自主赏析子路、曾皙、冉有、公西华侍坐春夜宴诸从弟桃园序项脊轩志作品推荐游沙湖苦斋记以下是附加文档,不需要的朋友下载后删除,谢谢班主任工作总结专题8篇第一篇:班主任工作总结小学班主任特别是一年级的班主任,是一个复合性角色。

近体诗六首赏析:《山居秋暝》《登高》《蜀相》《石头城》《锦瑟》《书愤》山居秋暝这首山水名篇,于诗情画意之中寄托着作者高洁的情怀和对理想境界的追求。

“空山新雨后,天气晚来秋。

”诗中明明写有浣女渔舟,诗人笔下怎说是“空山”呢?原来山中树木繁茂,掩盖了人们活动的痕迹;有由于这里人迹罕到,一般人自然不知山中有人了。

“空山”二字点出此处有如世外桃源。

“明月松间照,清泉石上流。

”天色已暝,却有皓月当空,青松如盖,山泉清冽,淙淙流泻于山石之上,有如一条洁白无瑕的素练,在月光下闪闪发光,多么幽清明净的自然美。

这月下的青松和石上的清泉,(画面虚实、疏密相间)正是诗人所追求的理想境界。

“竹喧归浣女,莲动下渔舟。

”竹林里传来一阵阵的歌声笑语,那是天真无邪的姑娘洗衣归来了;亭亭玉立的荷叶纷纷向两旁披分,那是顺流而下的渔舟划破了荷塘月色的宁静。

这纯洁美好的生活图景,反映了诗人过安静纯朴生活的理想,同时也从反面衬托出他对污浊官场的厌恶。

诗的中间两联同是写景,颔联侧重写物,以物芳而明志洁;颈联侧重写人,以人和而望政通。

最后两句,诗人反其义而用之,觉得“山中”比“朝中”好,可以远离官场而洁身自好,所以就决然归隐了。

这首诗一个重要的艺术手法,是以自然美来表现诗人的人格美和一种理想中的社会之美。

通篇的比兴,含蕴丰富,耐人寻味。

登高登高前四句写登高见闻。

首联起对。

夔州向以猿多著称,峡口更以风大闻名。

诗人登上高处,峡中不断传来“高猿长啸”之声,诗人移动视线,由高处转向江水洲渚,在水清沙白的背景上,点缀着迎风飞翔、不住回旋的鸟群。

不仅上下两句对,而且还有句中自对,如上句“天”对“风”,“高”对“急”;下句“沙”对“渚”,“白”对“清”,读来富有节奏感。

颔联集中表现了夔州秋天的典型特征。

诗人仰望茫无边际、萧萧而下的木叶,俯视奔流不息、滚滚而来的江水,在写景的同时,便深沉地抒发了自己的情怀。

“无边”“不尽”,使“萧萧”“滚滚”更加形象化,不仅使人联想到落木飘落摩擦之声,长江汹涌之状,也无形中传达出韶光易逝,壮志难酬的感叹。

中学语文课本背诵篇目必修一1 《沁园春长沙》毛泽东独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。

看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。

鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。

怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?携来百侣曾游,忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。

指引江山,激扬文字,粪土当年万户侯。

曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?2 毛泽东诗三首⑴《采桑子重阳》人生易老天难老,岁岁重阳。

今又重阳,战地黄花格外香。

一年一度秋风劲,不似春光。

胜似春光,寥廓江天万里霜。

⑵《长征》红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

⑶《浪淘沙北戴河》大雨落幽燕,白浪滔天,秦皇岛外打鱼船。

一片汪洋都不见,知向谁边?往事越千年,魏武挥鞭,东临碣石有遗篇。

萧瑟秋风今又是,换了人间。

必修二1 《诗经》两首⑴《氓》氓之蚩蚩,抱布贸丝。

匪来贸丝,来即我谋。

送子涉淇,至于顿丘。

匪我愆期,子无良媒。

将子无怒,秋以为期。

乘彼垝垣,以望复关。

不见复关,泣涕涟涟。

既见复关,载笑载言。

尔卜尔筮,体无咎言。

以尔车来,以我贿迁。

桑之未落,其叶沃若。

于嗟鸠兮,无食桑葚。

于嗟女兮,无与士耽。

士之耽兮,犹可说也;女之耽兮,不行说也!桑之落矣,其黄而陨。

自我徂尔,三岁食贫。

淇水汤汤,渐车帷裳。

女也不爽,士贰其行。

士也罔极,二三其德。

三岁为妇,靡室劳矣。

夙兴夜寐,靡有朝矣。

言既遂矣,至于暴矣。

兄弟不知,咥其笑矣。

静言思之,躬自悼矣。

及尔偕老,老使我怨。

淇则有岸,隰则有泮。

总角之宴,言笑晏晏。

信誓旦旦,不思其反。

反是不思,亦已焉哉!⑵《采薇》昔我往矣,杨柳依依。

今我来思,雨雪霏霏。

行道迟迟,载渴载饥。

我心伤悲,莫知我哀!2 《离骚》屈原长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。

亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔。

3 《诗三首》⑴《涉江采芙蓉》古诗十九首涉江采芙蓉,兰泽多芳草。

采之欲遗谁?所思在远道。

《蜀相》一、写作背景、人物介绍:杜甫早年曾有“致君尧舜上,再使风俗淳”的抱负,自比为舜的辅助大臣稷和契(Xie)。

安史之乱的第三年他去投奔肃宗,不久就被放还,从此郁郁不得志。

因此,入蜀后便怀着崇敬的心情去瞻仰武侯祠,借此抒发自己的怀抱。

这首诗的写作时间大约是唐肃宗上元元年(公元760年),六年后即唐代宗大历元年(公元766年),杜甫在夔州瞻仰那里的武候祠,写下了又一首纪念诸葛亮的诗《咏怀古迹其五》。

杜甫,字子美,号少陵野老,唐代伟大的现实主义诗人,世称“诗圣”。

其诗被称为“诗史”。

语言:“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休”——杜甫语风格:现实主义,沉郁顿挫。

文集:《杜工部集》韩愈赞李杜:“李杜文章在,光焰万丈长”。

民间疾苦,笔底波澜;世上疮痍,诗中圣哲。

颂诸葛亮对联收二川,摆八阵,七擒六出,五丈原设四十九盏明灯,一心只为酬三顾;取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐按金土木爻之卦,水面偏能用火攻。

二、疏通文本,总体把握《蜀相》——以问引起,先写诗人去武侯祠途中的情况,他一边走,一边问路,终于看到了一片苍松翠柏,有人告诉他武侯祠就在那里,这自然使他感到欣慰。

接着颔联写入祠后所见,包含着诗人的感叹,意思是:阶前的草一到春天便是一片碧绿,年年如此,可它为谁而绿呢?隔叶的黄鹂叫得那么动听,可有谁听呢?时间已过去了500年,像诸葛亮那样的人再也没有出现过,由此自然转到诸葛亮的才智功业上。

颈联是上句看起来说刘备,其实是从侧面烘托诸葛亮的才智和抱负,下句则是诸葛亮一生功业的最精辟的概括。

然而诸葛亮并没有完成他的事业,这就不能不使人为他慨叹了。

至此,诗人水到渠成地将对诸葛亮的崇敬、仰慕和叹惋之情跟自己壮志难酬的苦痛熔铸成为千古名句:“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

”三、梳理蜀相杜甫丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森。

自问自答点明地点映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。

描述景象凄凉冷落三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。

称赞业绩表达仰慕出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。

壮志未酬痛苦伤感英雄诸葛孔明诗人自己四、赏析首联:写诗人去武侯词途中的情况。

是问路时的问答形式,微露满意和欣慰。

颔联:写入祠后所见。

“自”、“空”二字写出冷落凄凉,暗含“丞相无缘得见春色好音”的伤感和叹惋,自然过渡到诸葛亮的才智功业。

“自”“空”二字与境界的关系最为密切。

三、四两句中,“映阶碧草”“隔叶黄鹂”呈现了一幅春景,但对这盎然春意,作者却有独特的感受:祠庙寂寥冷清,只有诗人形单影只、孤寂伤怀。

这两句景中含情,情景交融,而得力于“自”“空”二字的巧妙运用。

颈联:上句用刘备的事迹侧面烘托,下句则是诸葛亮一生功业的精辟概括。

用这两句概括诸葛亮一生功业,十分准确。

诸葛亮为刘备制定统一天下的大计,辅助刘备开创基业、建立蜀汉,又辅佐后主刘禅,鞠躬尽瘁,死而后已。

一般说来,人们最崇敬和佩服诸葛亮的,是他鞠躬尽瘁,死而后已的精神,以及他的神机妙算,大智大慧。

尾联:水到渠成地将对诸葛亮的崇敬、仰慕、叹惋与自己壮志难酬的苦痛熔铸于千古名句。

心念武侯,高山仰止;身处乱世,也寄希望于当世的良相之材。

五、相关诗词八阵图杜甫功盖三分国①,名成八阵图②。

江流石不转③,遗恨失吞吴④。

【注释】①三分国:指三国时魏、蜀、吴三国。

②八阵图:由八种阵势组成的图形,用来操练军队或作战。

③石不转:指涨水时,八阵图的石块仍然不动。

④失吞吴:是吞吴失策的意思。

【简析】怀古诗是人与历史的对话。

杜甫入蜀之后,对诸葛亮的济世之才情有独钟,这是他到夔州(今重庆市奉节县)不久,就诸葛亮遗迹所作的一首怀古诗。

《三国志·诸葛亮传》说传主“推演兵法,作八阵图”,但对其遗址何在,众说不一。

奉节县永安宫南的长江沙滩上的八阵图,由于这首杜诗而格外驰名。

诗中颂扬了诸葛亮在魏蜀吴三分天下的斗争中,为创立蜀国基业的盖世功勋。

与此相对应,他在长江沙滩上摆下的八阵图,使他的名声更加卓著了。

八阵图乃是由天、地、风、云、龙、虎、鸟、蛇八种阵势构成的战阵,在长江滩上则聚石为兵,纵横棋布为六十四个石堆。

夏天洪水冲淹,这些石堆也岿然不动,因而有“江流石不转”之句,也象征着诸葛亮忠贞不渝和名垂千古。

但是把八阵图留在这里,作为刘备征吴败归的救援措施,实在不合诸葛亮联吴抗魏的战略思想,因此它既是诸葛成名的历史见证,又留下了未能完成统一大业的历史遗恨。

“遗恨失吞吴”一句,由于汉字的多义性而出现解释上的分歧。

《东坡志林》记载,苏轼曾梦见杜甫对他说:“世人多误会吾《八阵图》诗,以为先主(刘备)、武侯(诸葛亮)欲与关公报仇,故恨不能灭吴,非也。

吾意本谓吴蜀唇齿之国,不当相图。

晋之能取蜀者,以蜀有吞吴之志。

以此为恨耳。

”杜甫借八阵图思考着诸葛亮的功名与遗恨,苏轼借梦境来解读杜甫思考中的谜,他们都在探究着历史上一个“有缺陷的辉煌”。

六、颂诸葛亮对联位于河南南阳市的卧龙岗相传是诸葛亮当年躬耕之地,武侯祠内有这样一副对联:收二川,摆八阵,七擒六出,五丈原设四十九盏明灯,一心只为酬三顾;取西蜀,定南蛮,东和北拒,中军帐按金土木爻之卦,水面偏能用火攻。

从这副楹联中不难看出,上联嵌入了数字一至十,下联嵌入了“五方”和“五行”,对诸葛孔明的一生作出了高度概括。

收二川:辅佐刘备收取东川(汉中)、西川(益州)。

排八阵:陆逊火烧蜀军连营七百里,诸葛亮为救刘备在入川路上布设八阵图。

六出七擒:六出祈山,七擒孟获。

五丈原前,设四十九盏明灯,一心只为酬三顾:布七星灯阵向北斗续命,自三顾茅庐忠心扶汉,可谓鞠躬尽瘁死而后已。

取西蜀:辅佐刘备占领西川,成就蜀汉霸业。

定南蛮:亲征南中,南蛮首领孟获被诸葛亮七擒七纵,最后终于臣服蜀汉,不再造反。

东和北拒:东和吴国孙权,北抗魏国曹操。

东和孙权,北拒曹操中军帐里,变金木土爻神卦,水面偏能用火攻:借东风,火烧赤壁。

成都市南郊的武侯祠,是西晋末年十六国李雄为纪念蜀汉丞相诸葛亮而建的。

祠内古柏苍郁,殿宇雄伟,这里也有一副对联,是赞颂诸葛亮在蜀川的功德的:一生惟谨慎,七擒南渡,六出北征,何期五丈崩摧,九伐志能尊教受;十倍荷褒荣,八阵名成,两川福被,所合四方精锐,三分功定属元勋。

此外,“两表酬三顾,一对足千秋。

”这副对联仅用了短短的十个字,赞颂了诸葛亮才高睿智,鞠躬尽瘁,死而后已的一生功绩。

所谓“两表”是指诸葛亮入川后为蜀汉大业所作的前、后两个《出师表》;还“一对”是指当年刘备三顾茅庐时所作的《隆中对》,在文中诸葛亮有“三分天下”的精辟分析。

陕西省勉县定军山有“武乡侯”诸葛亮的陵墓,当年诸葛亮出川伐魏病死五丈原后就埋葬于此,这里的武侯祠有这样一副对联,可谓对诸葛亮一生盖棺论定了。

该联曰:义胆忠肝,六经以来二表;托孤寄命,三代而后一人。

日月同悬出师表,风云常护定军山。

青山绕郭宜龙卧,翠柏参天有鹤来。

有庐堪千古,读策定三分。

草庐卧龙,王佐动先主三顾,蓝田生玉,英才起吴帝唯称。

梁父吟成高士志,出师表见老臣心。

书愤陆游文常陆游(1125-1210)南宋诗人。

字务观,号放翁,越州山阴(今浙江绍兴)人,他始终坚持抗金,在仕途上不断受到当权派的排斥打击。

中年入蜀抗金,军事生活丰富了他的文学内容,作品吐露出万丈光芒,成为杰出诗人。

词作量不如诗篇巨大,但和诗同样贯穿了爱国主义精神,“气吞残虏”。

背景此诗作于孝宗淳熙十三年(1186)春,这时陆游退居于山阴家中,已是六十二岁的老人。

从淳熙七年起,他罢官已六年,挂着一个空衔在故乡蛰居。

直到作此诗时,才以朝奉大夫、权知严州军州事起用。

因此,诗的内容兼有追怀往事和重新立誓报国的两重感情。

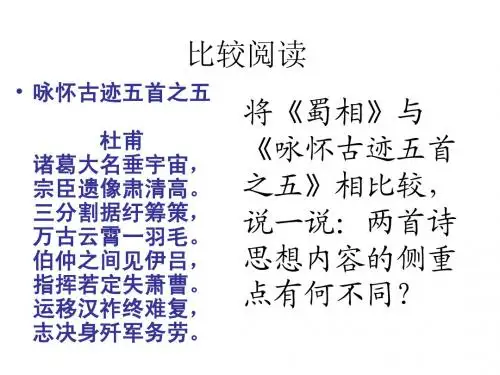

《书愤》和《蜀相》有相似之处,要说不同,在歌咏诸葛亮功绩方面,《蜀相》着重诸葛亮的“功盖三分国”,“天下计”和“老臣心”;《书愤》着重诸葛亮在《出师表》中表现出的精神品格,“鞠躬尽瘁,死而后已”。

在抒发个人感情方面,杜甫主要是表达对诸葛亮的追慕、惋惜以及自己壮志未酬的痛苦;而陆游则以诸葛亮自况,渴望北征复国,建立功业。

在表现手法上,《蜀相》先写景,在景中融情,然后抒发感慨,全诗写祠堂与写人和谐结合,写景与抒情融合无间,凭吊古人与悲叹自己浑然一体,内涵丰富,感情真挚,格调沉雄。

而《书愤》用典、对比。

先回忆自己过去,然后写自己现在,最后以诸葛亮自况,全诗着重写自己的“愤”,写得大气磅礴,笔力雄健。

可见,两诗风格有相似之处,但也有一些区别。

赏析书愤陆游早岁那知世事艰,中原北望气如山。

楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关。

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑!出师一表真名世,千载谁堪伯仲间!1-2诗的开头两句回忆过去战斗生活,当时北望中原,也是浩气如山的,塑造了诗人早年的形象。

那时他遥望被金人占领的北方,满腔愤恨,气势如山,渴望一举收复故土的豪情壮志,坚定如山,却不懂得世道的艰难。

3-4诗的三、四两句将诗人的恢复之志具体化。

追述25年前抗金胜仗。

一是诗人39岁(隆兴元年,1163)在镇江府任通判时,主张抗金的张浚统率江淮诸路兵马,给诗人带来收复故土的希望,但张浚兵败,第二年被罢免;一是诗人48岁(乾道八年,1172)在南郑任王炎幕僚时,王炎策划进兵关中收复中原,诗人曾几次亲临前线,但王炎不久被调走,北伐又成泡影。

5-6诗的五、六句是写现在,由于投降派把持朝政,使诗人的豪情壮志付诸东流。

只好徒自抒发岁月蹉跎,壮志未酬而鬓发先斑的感慨。

“塞上长城”,是诗人毕生的抱负。

陆游不仅是诗人,而且是战略家。

“空自许”,与上文“世事艰”照应,是对偏安一隅的投降派的愤怒控诉和强烈指责。

“塞上长城”,典出《南史》,南朝宋文帝(刘义隆)杀大将檀道济,檀在临死前怒叱:“乃坏汝万里长城!”塞上长城,比喻守边御敌的将领。

陆游虽然没有如檀道济的被冤杀,但因主张抗金,多年被贬,“长城”只能是空自期许。

自许:自己称许自己;自信。

这种“愤”多么强烈,令人痛心疾首,扼腕长叹。

“愤”──对大业难成、壮志未酬的“愤”。

7-8最后两句诗人以诸葛亮自比,表明自己老骥伏枥,壮心不已,仍以诸葛亮为榜样,鞠躬尽瘁,至死不放弃恢复中原之志,干一番报国大业。

这首诗以“愤”为意脉,全诗感情沉郁,气韵浑厚。

第三、四句尤其写得大气磅礴,笔力雄健,是广为传诵的名句。

小结:前后对比,用典,以他人自比/自况,抒发了渴望万里从戎,以身报国的豪壮理想以及壮志难酬,无路请缨的悲愤心情。

作品同时由两个侧面组成:一方面是他渴望万里从戎、以身报国的豪壮理想,另一方面则是他壮志难酬、无路请缨的悲愤心情。

《书愤》是陆游的七律名篇之一,全诗感情沉郁,气韵浑厚,显然得力于杜甫。

中两联属对工稳,尤以颔联“楼船”、“铁马”两句,雄放豪迈,为人们广泛传诵。

练习1、阅读下面一首宋词,然后回答问题。

(8分)诉衷情(陆游)当年万里觅封侯,匹马戍梁州。

关河梦断何处,尘暗旧貂裘。

胡未灭,鬓先秋,泪空流。

此生谁料,心在天山,身老沧洲。