金文小篆隶书楷书商代金石文

- 格式:ppt

- 大小:1.66 MB

- 文档页数:14

书法发展时间线全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:1. 先秦时期(约公元前16世纪-公元前221年)先秦时期,书法的发展主要表现在甲骨文和金文上。

甲骨文是商代后期至周代初期留存的一种文字,它的字体形态多样,具有浓厚的装饰性;而金文是西周中期至春秋战国时期的一种书体,它的字体具有明显的装饰性和规范性。

2. 秦汉时期(公元前221年-公元220年)秦汉时期,篆书成为主流书体,特别是小篆,它的字形结构规整,巨大质朴,影响到后世的书法发展。

在汉代,隶书的形成对于后代书法的影响也是非常显著的,隶书是一种优雅、工整的字体,具有浓重的书法风格。

3. 魏晋南北朝时期(220年-589年)魏晋南北朝时期,隶书逐渐发展为楷书,楷书是一种行草书的字体,具有明快的线条和流畅的结构,很好地表现了书法的美感和艺术性。

在这一时期,兰亭集序的出现对于书法的规范化和标准化起到了非常重要的作用。

4. 唐宋时期(618年-1279年)唐宋时期,草书逐渐成为主流书体,草书是一种隶书的变体,具有很强的速度和动感,表现了书法的潇洒和豪放。

在这一时期,颜真卿的《祭侄文稿》、米芾的《赤壁赋》等名作对于书法的发展有着深远的影响。

5. 元明清时期(1279年-1911年)元明清时期,隶书、楷书、草书、行书等书体的发展日趋完善和多样化,书法风格也趋于多样。

在明清时期,书法成为官方文书和文人雅集的重要载体,书法家们在各种书法风格中展现了自己独特的艺术魅力。

6. 近现代时期(1911年至今)近现代时期,随着社会的发展和文化艺术的多元化,书法也逐渐走向现代化和国际化。

在这一时期,书法家们对于书法的探索和创新不断进行,开创了新的书法风格和表现形式,使得书法艺术更加充满活力和创意。

第二篇示例:书法是一种古老而优雅的艺术形式,它是文字艺术的一种,通常被视为东方文化的瑰宝。

书法从最早的刻画文字的形式开始,逐渐演变成独特的艺术形式,展示了文字的美感和力量。

书法的发展历程漫长而丰富,下面就让我们一起来看看书法发展的时间线。

中国古代文字的演变中国作为一个有着悠久历史文化的国度,其文字发展也有着独特的演变过程。

中国古代文字的演变是从甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书、行书、草书等多种书法形态逐渐完善而来。

下面就让我们一起探索中国古代文字的演变。

1. 甲骨文甲骨文是指商朝时期使用的文字形态。

商朝时期的王族和贵族利用龟甲和兽骨等进行卜筮,将所卜结果刻在龟甲和兽骨上,形成了甲骨文。

这种文字形态篆刻简洁,线条粗犷而自然。

由于它是最早的文字,在许多方面,它都是整个中国文字演变的真正起点。

2. 金文金文是指商、周时期铸造的铜器上的文字形态。

金文字体两头大,中间尖,它们不论是形态、结构、线条等表现都比甲骨文复杂,而且形式上变幻多端,既有位置规则,又有规则性变型,更加多样化和丰富多彩。

3. 篆书篆书是秦汉时期登封国上博士李斯所制定的字书,该书讲究规整、方正,变化极上限制。

篆书确立了汉字的基本汉孔字体,并对后文体字书发生了深远的影响。

篆书在古代书法中占有格外重要的地位,其规整、精美的结构和富有节律的笔画变化,展示了中国文字艺术的最高水平。

4. 隶书隶书是汉代时期秦始皇李斯为统一文字而创制的一种书写形态,是从篆书演变而来的一种楷书书写风格。

隶书的笔画简练、结构严谨,运用锋利多变的笔划表现纹理和纹理间的联系,是中国书法中最有看点的字体之一。

其规范统一、线条清晰,深受人们喜爱,也为后来楷书的形成打下了基础。

5. 楷书楷书是汉代以后形成的一种规范书写形态,在魏晋南北朝时期达到成熟,长期发展至宋代,成为古代书法的重要流派之一。

楷书的笔画直而出伸,文采明捧,属于中庸之道的字体,形式刚健严谨,简练易写,清丽自然,被认为是中国书法的主要书写风格。

6. 行书行书是楷书演变而来的一种草书,它的速度快,笔画略微奔放,形态丰富多样,但是仍保持着楷书的一些特征。

行书在东晋末年逐渐形成并发展壮大,明清时期达到高峰,被许多书法家奉为至高境界,其气势宏大、灵动自然、风雅轩逸的特点,使人耳目一新。

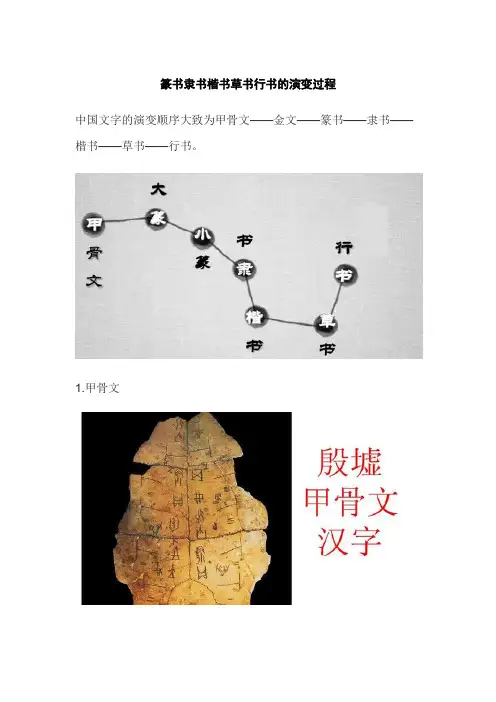

古代文字的演变顺序汉字的演变顺序大致为甲骨文——金文——篆书——隶书——楷书——草书——行书。

一、甲骨文介绍1.介绍:甲骨文,是刻在龟甲兽骨上(主要是牛肩胛骨上的文字)。

它是我们今天所能看到的最的成体系的相当成熟的汉字材料。

2.形成:甲骨文是清末光绪年间在河南安阳县城西北五里路小屯村以北洹水以南发现的。

这个地方曾是殷商王朝都城的遗址,是一直到纣王灭亡的年间的都城。

所以,我们知道甲骨文是殷商时代的文字,距今约有3000年的历史。

解读:如今的汉字是由甲骨文演变而来,彼此存在千丝万缕的联系,所以说甲骨文开创了我们中华文明的源头也毫不为过。

二、金文介绍1.介绍:金文是中国古代的一种书体名称,指的是铸造在殷商与周朝青铜器上的铭文,也叫钟鼎文。

商周是青铜器的时代,青铜器的礼器以鼎为代表,乐器以钟为代表,“钟鼎”是青铜器的代名词。

2.形成:最早的甲骨文随着殷亡而消逝,金文起而代之,成为周代书体的主流,因铸刻于钟鼎之上,有时也称为钟鼎文。

据专家考察,商代铜器上便刻有近似图画之金文,其后继续演进,至商末之金文亦与甲骨文一致。

解读:因此金文是甲骨文之后演变而来。

三、篆书1.介绍:篆书,汉字的一种字体。

篆者,竹之彖也;彖者,豕之汇也;豕者,象之形也。

篆书,即象形性较强的书体;即隶书之前的字体。

篆书分为大篆和小篆。

2.形成:春秋战国时秦国曾使用籀文,后省改简化,逐渐演变为小篆。

秦始皇统一全国后,为消除战国时代文字异形的现象,命李斯、赵高、胡毋敬等人进一步整理小篆,使之成为通行全国的规范文字。

3.代表人物:李斯是秦朝宰相、小篆鼻祖。

作品仅有泰山会稽石刻存世。

他做了秦相后,整理制定了秦代的标准书体小篆。

解读:篆体包括隶书以前的所有书体以及延属,如金文、石鼓文、六国古文、小篆、缪篆、叠篆等。

所以篆体是金文之后演变的。

四、隶书1.介绍:隶书,有秦隶、汉隶等,一般认为由篆书发展而来,字形多呈宽扁,横画长而竖画短,讲究“蚕头燕尾”、“一波三折”。

书法字体的演变主要分为以下几个阶段:

殷商—甲骨文:甲骨文是中国商代后期王室用于占卜记事而刻在龟甲和兽骨上的文字,是中国最早的成熟文字。

商周—金文:金文应用的年代,上自商代的早期,下至秦灭六国,约1200多年。

春秋战国—大篆:大篆起于西周晚年,春秋战国时期行于秦国。

字体与秦篆相近,但字形的构形多重叠。

秦朝—小篆:小篆也叫“秦篆”。

秦朝李斯受命统一文字,这种文字就是小篆。

通行于秦代。

形体偏长,匀圆齐整,由大篆衍变而成。

汉朝—隶书:隶书基本是由篆书演化来的,主要将篆书圆转的笔划改为方折,书写速度更快,在木简上用漆写字很难画出圆转的笔划。

隶书盛行于汉朝,成为主要书体。

三国—楷书:楷书又称正书,或真书,始于东汉。

两晋—行书:行书大约是在东汉末年产生的,是介于楷书、草书之间的一种字体,可以说是楷书的草化或草书的楷化。

篆书隶书楷书草书行书的演变过程中国文字的演变顺序大致为甲骨文——金文——篆书——隶书——楷书——草书——行书。

1.甲骨文甲骨文又称“契文”、“殷墟文字”。

据考古发现,甲骨文是最早期的成体系的古汉语文字,最早出土于河南省安阳市殷墟。

甲骨文是镌刻或写在龟甲和兽骨上的文字。

由于缺乏对自然科学的认识,所以每当人们遇到一些事情的时候,就需要占卜,所以才会在甲骨上面刻上了文字,并且因为古人相当重视占卜,所以甲骨文就这样慢慢的传承了下来,在历史的发展中不断的进步,最终慢慢的演化成为了后来的汉字。

2.金文金文是指汉字的一种书体名称,指的是铸造在殷商与周朝青铜器上的铭文,也叫钟鼎文。

商周是青铜器的时代,青铜器的礼器以鼎为代表,乐器以钟为代表,“钟鼎”是青铜器的代名词。

金文运用了约八百年,从商代末期到秦灭六国。

金文课略分为四种,即商朝金文(其最长之文,仅有四十余字)、西周金文(金文逐渐兴盛,多记载天子之事)、东周金文(多记录王公大成之事,全盛时期)、秦汉金文(金文渐渐衰败)。

3.篆书篆书是大篆和小篆的统称。

大篆指金文、籀文、六国文字,它们保存着古代象形文字的明显特点。

小篆也称“秦篆”,是秦国的通用文字,大篆的简化字体,其特点是形体均匀齐整、字体较容易书写。

4.隶书隶书是汉字中常见的一种庄重的字体,书写效果略微宽扁,横画长而直画短,讲究“蚕头燕尾”、“一波三折”。

它起源于秦朝,在东汉时期达到顶峰,书法界有“汉隶唐楷”之称。

也有说法称隶书起源于战国时期。

5.楷书我国的楷书,虽然在东汉时期已经有萌芽,但是真正文人化的楷书的出现还是在魏晋时期,楷书从民间萌芽走向书法正统,作为一种时尚被当时的文人士大所学习。

这也是我们目前使用最广泛的汉字。

6.草书草书是汉字的一种字体,不论年代,凡是写的潦草的字都算是草书。

草书起始于汉朝,是为了是写简便在隶书的基础上演变出来的,有章草、今草和狂草之分。

草书的特点是跌宕落笔,运转龙蛇,一气呵成。

甲骨文金文小篆隶书楷书汉字的演变汉字是中国特有的文字,历经数千年的演化与发展,一直是中华文化的重要代表。

汉字一共分为甲骨文、金文、小篆、隶书、楷书五种,随着时间的推移,每一种汉字都发生了不同程度的变化。

本篇文章将详细介绍汉字的演变。

一、甲骨文甲骨文是中国汉字的最早形态之一,主要出现在殷商时期。

甲骨文的“甲”指的是龟甲和兽骨等,这些物品上刻有文字,对于研究古代中国的历史具有非常重要的意义。

甲骨文的笔画粗大、线条繁琐,形态简单。

甲骨文的组合方式大致分为两种,一种是象形字,即字形表现对象的外形、特征和动态;另一种是指事字,即字形表现对象的用途和情况。

二、金文金文是公元前770年左右开始出现的一种文字。

由于商朝后期出现的“鸟虫纹鼎”等青铜器上铸刻有文字,这些文字被称为“金文”。

金文的笔画比甲骨文清晰,线条也稍显柔和,同时增加了一些精美的装饰。

金文的字形比甲骨文更加规范和完整,表现出一定的书写技巧。

金文主要是繁体汉字中的正体,也是中国摹仿金文刻成的篆书、隶书、楷书等的基础。

三、小篆小篆是在战国时期流行的一种文字。

小篆下起笔快,笔画缩短,让字形看起来显得简练,阳刚有力。

小篆是为了适应当时社会发展而产生的一种文字,固定了汉字的基本笔画体系,并且使之表述更加准确和精细。

小篆的汉字结构变得更为规范,每个汉字的笔画被分类为六个基本部分:横、竖、撇、点、折、钩。

这些基本部分可以组合成各种汉字。

四、隶书隶书是汉字演变过程中的一个重要阶段,它是中国书法中的一种,隶书简洁大方,形态变化与小篆大相径庭。

隶书形态华丽优美,笔画精练有力,是中国传统文化中非常重要的一种书体。

隶书的筆劃精練,線條縱橫交错,给人一种神韵高气和和文人风雅的感觉。

五、楷书楷书是隶书演变而来的,成为中国书法艺术中最平易近人、最能表达思想、最为广泛流传的一种书体。

楷书的笔画较隶书更为平稳、圆润,符合现代书法常规,同时它的结构也更为整洁、严谨。

楷书更强调书写的规范和简洁,它是汉字书法的代表之一,是现代书法中最为常用的书体之一,对于汉字的历史和文化发展起到了重要作用。

中国历代字体精选包括甲骨文、金文、石鼓文、小篆、隶书、草书、楷书和行书等。

这些字体各具特色,代表着中国不同历史时期的文字发展和演变。

1. 甲骨文:甲骨文是中国商代晚期至西周早期的一种文字,主要刻写在龟甲和兽骨上。

它是汉字的早期形式之一,笔画粗细不一,结构较为简单,多为象形字。

2. 金文:金文是商周时期刻写在青铜器上的文字,也称铜器铭文。

它笔画圆润,结构整齐,多用于记录祭祀、战争等活动。

3. 石鼓文:石鼓文是战国时期秦国的刻石文字,因刻在十个形似鼓的石上而得名。

它的字体工整匀称,笔画饱满,是秦始皇统一文字之前的一种官方字体。

4. 小篆:小篆是秦始皇统一中国后推行的一种官方字体,笔画圆润流畅,结构紧凑。

它是大篆的简化形式,逐渐取代了六国文字,成为标准字体。

5. 隶书:隶书产生于秦代,盛行于汉代,是一种新型的文字形式。

它的笔画有波折,字形扁平,结构宽扁,讲究“蚕头雁尾”、“一波三折”。

隶书的出现标志着古代汉字书写方式的巨大变革。

6. 草书:草书起源于汉代,是隶书的草写形式。

它的笔画连绵不断,字形流畅自然,整体上呈现出一种豪放不羁的艺术风格。

草书分为章草、今草和狂草等几种形式。

7. 楷书:楷书也称真书或正书,是汉字书法中常见的一种字体。

它的字形较为方正,笔画讲究规矩和力度,结构平稳端正。

楷书是学习书法的基础字体之一,也是现代汉字手写体的参考标准。

8. 行书:行书是介于楷书和草书之间的一种字体,是为了弥补楷书的书写速度太慢和草书的难于辨认而产生。

它的笔画相对流畅,字形与楷书相似但略有变化,整体上呈现出一种既工整又有流动感的艺术风格。

甲骨文—金文—小篆—隶书—楷书—行书,以上七种字体称为"汉字七体"商朝时刻写在龟甲、兽骨上的文字,称为“甲骨文”。

甲骨文是目前我国发现的最早的比较成熟的文字,我们今天的汉字就是从甲骨文演变而来,我国有文字可考的历史也是从商朝开始的。

金文是商周时代铸刻在青铜器上的铭文。

由于它铸刻在钟鼎上,所以又称钟鼎文。

金文有粗而宽的笔画,点画圆浑,体势雍容。

金文和甲骨文属于同一系统的文字,但比甲骨文更规范,结构更整齐。

西周晚期,金文形体趋向线条化,笔画比较整齐、匀称,这种字体叫大篆。

战国时期,各国的文字差异很大。

秦统一后,为维护国家统一,秦始皇接受丞相李斯的建议,统一文字。

李斯按照秦国的文字标准,对汉字进行整理和简化,制定标准写法,在全国推行,这种新字体叫小篆。

篆书笔画圆转,虽然在一定程度上保存着象形的意味,但符号性显然大大加强。

小篆使文字规范了,但书写还很不方便,因此,在民间流行一种更简单的字体,叫隶书。

隶书字形扁平,字的构架多有方折棱角,笔画有粗有细,形成波势和挑法,所谓“一波三折、蚕头燕尾”。

从篆书到隶书,是一次更大的变化,隶书是汉字演变史上重要的转折点,是古文字和今文字的分水岭。

从此,汉字的象形意味大部分丧失了。

汉朝后期,隶书又演变为楷书。

楷书可作为习字的法式楷模,所以叫楷书。

从隶书到楷书字形结构基本上没有什么变化,只是在书写时把隶书的波势挑法改变成定型的勾撇,使字形更加方正平直,书写更为简便。

与楷书并行的还有草书和行书。

草书特征是笔画连带、结体简约、气势连贯、字形奔放。

行书是介于楷书和草书之间的字体,比楷书简便,且比草书易辨认。

参考资料:甲骨文—金文—小篆—隶书—楷书—行书,以上七种字体称为"汉字七体"商朝时刻写在龟甲、兽骨上的文字,称为“甲骨文”。

甲骨文是目前我国发现的最早的比较成熟的文字,我们今天的汉字就是从甲骨文演变而来,我国有文字可考的历史也是从商朝开始的。

汉字7体大揭晓,从甲骨文到现在,汉字变化如此之大中华民族是一个伟大而历史悠久的民族,中华文明也是独一无二的文明,文字是其中最独特的。

“汉字”是世界上较少的没有间断过的文字形式,从公元前14世纪的“甲骨文”到今天,各种字体纷纷诞生,而好看而又艺术的文字数不胜数。

汉字经过了几千年的演变,逐渐形成了“汉字七体”,即:甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书、草书、行书。

今天就为大家介绍一下这七种字体。

【甲骨文】甲骨文是我国发现最早的文字,如今所使用的汉字,就是从甲骨文演变而来的,我国有文字可考的历史也是从商朝开始的,商朝是中国历史上的第二个朝代。

在商朝时期,刻在龟甲及兽骨上的文字,就是“甲骨文”。

【金文】金文是商周时代铸刻在青铜器上的铭文,由于它铸刻在钟鼎上,所以又称为钟鼎文。

金文和甲骨文属于同一系统的文字,但比甲骨文更规范,结构更整齐。

【篆书】在西周晚期,金文体逐渐趋向线条化,笔画整齐匀称,这种字体就是大篆。

而后秦始皇统一文字,李斯按照秦国的文字标准,对汉字进行整理和简化,制定了标准写法,在全国推行,形成新字体小篆。

【隶书】隶书是汉字演变史上重要的转折点,是古文字和今文字的分水岭,汉字变得不再象形了。

隶书相较于篆书,书写更简单,字形扁平,笔画有粗有细。

【楷书】在汉朝后期,隶书演变成了楷书。

这次改变,字形结构上基本没什么变化,只是在书写时,把隶书的波势挑法改变成了定型的勾撇,使字形更加方正平直,书写更为简便。

【草书】而与楷书并行的还有草书,同样形成于汉代,是为了书写简便在隶书基础上演变出来的。

草书特征是笔画连带、结体简约、气势连贯、字形奔放。

草书又分为章草和今草,字形狂乱而又不失优美。

【行书】行书介于楷书和草书之间,比楷书简便,比草书更容易辨认。

行书其实是一种统称,它也分为行楷和行草两种。

东汉末年,行书的名称始见于西晋卫恒《四体书势》一文。

最后我们用一句简短的文字来总结汉字七体:甲金篆隶楷草行。

大家记住了吗?。

中国汉字的演变过程汉字的形体,即字体,指汉字的书写体态。

汉字从产生到现在,虽没有跳出表意文字的圈子,但文字的形体一直按从鳘到简的规律发展演变。

主要出现了八种字体:甲骨文-金文-大篆-小篆-隶书-草书-行书。

再到现在的印刷字体。

一、甲骨文甲骨文,是刻在龟甲兽骨上(主要是牛肩胛骨上的文字)。

它是我们今天所能看到的最旱的成体系的相当成熟的汉字材料。

这种文字是清末光绪年间(公元1889年)在河南安阳县城西北五里路小屯村以北洹水以南发现的。

1、产生这个地方曾是殷商王朝都城的遗址,是从盘庚迁到殷地(即安阳小屯)。

一直到纣王灭亡的年间的都城。

所以,我们知道甲骨文是殷商时代的文字,距今约有3000年的历史。

殷商社会,科学文化很不发达,人们对各种自然现象不能解释,认为是鬼神操纵,掌握着自然的变化,而死去的祖宗的灵魂得以预知未来的事情,可以决定人们的命运。

因此,殷王朝统治者十分迷信,非常崇拜神,从国家大事到日常生活,如祭祀,征战,畋猎,天气,安危疾病,男女生育等,都要事先占卜,问神以知吉凶,再决定行止。

占卜的方法,先将龟甲或兽骨剖开,然后在背面凿出椭圆形的小槽或钻成小孔,再用火烧烤。

甲骨片受热后自然在正面裂出各种条纹。

史官便按照条纹的不同形状来判断吉凶祸福,占卜后由占卜人在甲骨上刻下占卜的月日,贞人,占卜的内容,结果(即兆头,所示吉凶),以及事后的应验的情况。

作为档案保存。

这些记录就是甲骨文字,由于多是占卜的记录,就内容说叫“卜辞,贞卜文字”又由于用尖锐的东西刻的,又叫“契文”,又由于是在殷商的故都废墟发现的,又叫“殷墟文字”。

2、发现卜辞的发现,完全是偶然的。

1898年与此同时1899年之交,农民犁田时,时常发现刻有图文的甲骨,农民不知道这些甲骨的来历,但以为年代久远,可以治病,就收集起来卖给药商,称“龙骨”。

据说,1899年,当时北大校长,金石专家王懿荣因生病吃药,首先发现甲骨上刻的是古代文字,才开始收集。

从发现起,经过80年的不断收集整理,挖掘,到目前为止已发现了十六,七万片。

汉字的发展历史资料汉字是中国文字的基础,具有悠久的历史和丰富的文化内涵。

下面是关于汉字发展历史的详细资料。

1. 起源与发展汉字的起源可以追溯到公元前14世纪的商朝晚期,当时的文字称为“甲骨文”。

甲骨文是刻在龟甲和兽骨上的文字,主要用于卜辞和祭祀记录。

随着时间的推移,甲骨文逐渐演变成为后来的“金文”和“篆文”。

金文是商代晚期至西周初期的一种文字形式,用于铸造青铜器的铭文。

金文的特点是线条流畅、形象生动,已经具备了一定的字形结构。

随着社会的发展,金文逐渐演变为篆文。

篆文是中国古代文字的一种形式,主要用于刻印印章。

篆文的字形结构更加规范,笔画较多,字形较为繁复。

篆文的出现标志着汉字的规范化和统一化。

2. 汉字的演变随着时间的推移,汉字的字形逐渐变化,形成了不同的字体和字体风格。

在汉字的发展历程中,主要出现了以下几种字体:(1) 隶书:隶书是秦朝时期的一种字体,用于书写公文和法律文件。

隶书的特点是笔画简洁、结构规范,适合快速书写和刻印。

(2) 楷书:楷书是汉字的一种标准字体,也是现代汉字书写的基础。

楷书的特点是笔画工整、结构规范,字形端庄大方。

(3) 行书:行书是楷书和草书之间的一种字体风格,字形介于楷书和草书之间。

行书的特点是笔画流畅、结构简洁,书写速度较快。

(4) 草书:草书是汉字的一种草体字体,字形潦草随意,笔画简化。

草书的特点是书写速度快,适合日常书写和速记。

3. 汉字的传播与影响汉字作为中国的文字系统,不仅在中国广泛使用,还对周边国家和地区的文字系统产生了深远的影响。

(1) 汉字的传播:汉字的传播主要通过两种途径,一是通过中国的边境和海上丝绸之路传播到周边国家,二是通过儒家文化的传播影响到东亚地区的文字系统。

(2) 汉字的影响:汉字对周边国家和地区的文字系统产生了深远的影响。

例如,日本、韩国和越南等国家都曾使用汉字作为官方文字,并在汉字的基础上发展出了自己的文字系统。

4. 汉字的保护与传承汉字作为中国文化的瑰宝,需要得到保护和传承。

怎样区分书法的五种书体(通读100条扫掉书法盲)1.什么是甲骨文?甲骨文是指殷商时期刻在龟甲和兽骨上的文字。

甲骨文多用刀刻成,有先书后刻和以刀代笔直接刻写两种形式。

从书法的角度分析,它已经具备了书法的用笔、结字、章法三要素。

传世的甲骨文中有朱书和墨书的痕迹,并且笔画有弹性,应当是由类似毛笔的工具书写而成的。

2.什么是金文?金文是指殷周时期铸刻在青铜器上的文字。

古称铜为金,因而把刻在青铜器上的文字称为金文。

因为这种文字在钟和鼎上出现最多,且乐器以钟为多,礼器以鼎为尊,故又称之为钟鼎文。

钟鼎铭文,字凹人的阴文叫做款;字凸出的阳文叫做识(音炽)。

钟鼎铭文一般记录当时人们纪典、田猎、征伐等活动的情况以及制造原因等,这些文字属于大篆。

在青铜器上铸刻铭文起于商代前期,中后期开始流行。

3.金文的代表作品及其风格有哪些?商代前期金文的代表作有《戌嗣子鼎》《宰甫卣》等,笔画丰满柔韧,结体端庄沉稳,体势恢弘。

西周金文比较盛行,主要有《毛公鼎》《散氏盘》等,风格多姿多彩,笔画遒劲峻拔,结体自然且变化多端,笔法圆润精严,行款疏密有致、朴茂雍容。

西周晚期的金文使大篆发展成熟。

4.什么是石鼓文?石鼓文是刻在十个鼓形石碣上的文字,内容是记叙游猎、行乐的四言诗,十鼓分刻十首诗,故又称“猎碣文”。

其笔画匀整,结体疏朗,朴厚雄浑,用笔遒劲圆润,具有春秋战国时期秦文字的典范性,归于大篆系统。

秦始皇统一六国以前的所有文字统称为大篆,包括甲骨文、金文(钟鼎文)、籀文、古文等。

6.什么是小篆?小篆是与大篆相对而言的。

秦始皇为统一中国的文字,令丞相李斯在秦国大篆的基础上结合六国文字加以修订、整理,统一为官体标准文字,秦篆。

后人为了区分秦以前的文字,把秦篆称为小篆。

7.秦代小篆的代表作品有哪些?《峄山刻石》《泰山刻石》《琅琊刻石》《芝罘刻石》《会稽刻石》等。

据传多为李斯所书,书风严谨匀称、端庄秀美。

8.什么是瓦当文?瓦当是古代建筑材料之一,起着保护椽头和房檐的作用。